Биоклиматические коэффициенты саженцев плодовых и ягодных культур при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья

Автор: Дубенок Н.Н., Гемонов А.В., Лебедев А.В.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика

Статья в выпуске: 3 (77), 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Важным условием эффективности садоводства является проведение планомерной замены старых насаждений на новые. Большое значения при этом имеет обеспеченность отрасли посадочным материалом. Импортируемый посадочный материал не всегда соответствует требованиям качества и не всегда адаптирован к почвенно-климатическим условиям региона, в котором закладываются плодово-ягодные насаждения. Не смотря на распространение малообъемного орошения, для регионов Центрального Нечерноземья России в настоящее время проведены только единичные исследования по изучению режимов капельного орошения плодовых и ягодных питомников, поэтому особую актуальность приобретают вопросы, связанные с разработкой рациональных режимов орошения.

Капельное орошение, водопотребление, биоклиматические коэффициенты, плодовые и ягодные культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/140305788

IDR: 140305788 | УДК: 634.1.03:631.67(470.31) | DOI: 10.18619/2072-9146-2024-3-96-101

Текст научной статьи Биоклиматические коэффициенты саженцев плодовых и ягодных культур при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья

Оригинальная статья / Original article УДК: 634.1.03:631.67(470.31)

Кглавным задачам агропромышленного комплекса России относится обеспечение насе- ления основными видами продовольствия, что является гарантией стабильного социально-экономического развития [1]. Садоводству уделяется большое внимание,на что обращает внимание масштабная поддержка со стороны государства, а также ученых из профильных научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений [2]. Садоводство распространено во многих регионах России, но основное производство фруктов сосредоточено на территориях с благоприятными почвенно-климатическими условиями. Важным условием эффективности садоводства является проведение планомерной замены старых насаждений на новые,так как резкие колебания в производстве продукции по годам имеют отрицательное влияние на экономику отрасли [3]. На начало 2019 года в Российской Федерации насчитывался 1221 питомник по выращиванию посадочного материала. Наибольшее количество питомников сосредоточено в Центральном Федеральном округе (34%) и Приволжском Федеральном округе (22%). Для проведения закладки садовых насаждений в минимальных объемах (10-12 тыс. га) необходимо выращивать около 15 млн саженцев в год [4].

В 2022 году в среднем по России доля импортного посадочного материала составила 30% [5]. Такие регионы, как Ленинградская область и Республика Ингушетия оказались полностью зависимыми от импортных саженцев (100% ). Более половины импортных саженцев было использовано в Липецкой области (85%), Нижегородской области (80% ), Калининградской области (64%), Брянской области (56%), Кабардино-Балкарской Республике (53%). C наименее низкой зависимость от импортных саженцев были Республика Крым (12% ), Чувашская Республика (17%), Краснодарский край (18%), Республика Адыгея (18%) и Ставропольский край (23%). Импортируемый посадочный материал не всегда соответствует требованиям качества и не всегда является адаптированный к почвенно-климатическим условиям региона, в котором закладываются плодово-ягодные насаждения [6].

Садоводство относится к важным направлениям агропромышленного комплекса и экономики России,в том числе для достижения целей продовольственной безопасности. Развитие садоводства невозможно без выращивания высококачественного посадочного материала, адаптированного к местным условиям, в питомниках с применением современных технологий. Поэтому актуальной задачей в производстве саженцев плодовых и ягод- ных культур является совершенствование технологий выращивания посадочного материала, в том числе с применением водосберегающих технологий [7, 8].

Современными способами орошения, отвечающими требованиям экологической безопасности и экологической эффективности, являются способы внутрипочвенного и капельного орошения.В качестве особенности их использования можно выделить техническую возможность дозированной подачи поливной воды непосредственно в зону питания отдельно взятого растения. Технология капельного орошения практически устраняет ирригационную эрозию почв,поэтому может эффективно использоваться на склоновых землях [9 ]. Не смотря на распространение малообъемного орошения, для регионов Центрального Нечерноземья России в настоящее время проведены только единичные исследования по разработке режимов капельного орошения плодовых и ягодных питомни-ков.Поэтому целью исследования является разработка математическо-статистических моделей био-климатических коэффициентов саженцев плодовых и ягодных культур при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья для вычисления суммарного водопотребления при различных значения агрометеорологических факторов.

Методика исследования

Полевые исследования проводили на территории учебно-опытного хозяйства лаборатории плодоводства «Мичуринский сад» Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева в период с 2011 по 2022 годы. Полевые опыты по выращиванию однолетних, двухлетних и трехлетних саженцев закладывали в трехкратной повторности по следующим вариантам: 1) контроль (без орошения), 2) поддержание влажности корнеобитаемого слоя в диапазоне 60-80% наименьшей влагоемкости (НВ), 3) 70-90% НВ и 4) 80-100% НВ. Для однолетних саженцев глубина орошаемого слоя почвы составляла 30 см, для двухлетних – 40 см и для трехлетних – 50 см. Исследования проводили для сортов сливы Машенька и Утро, вишни Молодежная и Волочаевка, груши Памяти Яковлева, Чижовская и Осенняя Сусова, яблони Белый налив и Медуница, малины Награда и Солнышко [10, 11, 12]. Почвы опытных участков – со слабокислой реакцией пахотного горизонта.По обеспеченности легко гидролизируемым азотом,подвижным фосфором и обменным калием характеризуются как хорошо обеспеченные.

Фактическое суммарное водопотребление саженцев определялось, исходя из основных статей прихода влаги,входящих в уравнение водного баланса: оросительная норма, приход влаги от осадков, подпитывание грунтовыми водами, использование почвенной влаги. Также для определения водопотребления культур используются расчетные методы, основанные на корреляционных связях с метеорологическими параметрами вегетационного периода. Разработана большое количество расчетных методов, среди которых в нашей стране получили распространение [13, 14, 15, 16]: метод И.А. Шарова, метод Г.К. Льгова, метод Н.В. Данильченко, метод А.М. Алпатьева и др. Наиболее распространенным агрометеорологическим показателем оценки суммарного водопотребления является сумма среднесуточных температур атмосферного воздуха. Исходя из формулы Г.К. Льгова, как наиболее простого метода, биоклиматический коэффициент определяется следующим образом:

где K - биоклиматический коэффициент, E -суммарное водопотребление культуры, Xt — сумма среднесуточных температур атмосферного воздуха.

Для статистической обработки экспериментальных данных использовался регрессионный анализ (при p=0,05) с проведением расчетов в Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение

На первом этапе оценивали регрессионные зависимости суммарного водопотребления от суммы среднесуточных температур атмосферного воздуха и предполивной влажности почвы (коэффициент детерминации R2 от 0,916 до 0,987), а далее с учетом формулы Г.К. Льгова для оценки водопотребления получены уравнения для расчета биоклиматических коэффициентов саженцев плодовых (слива, вишня, груша, яблоня) и ягодных (малина) культур для условий питомников Центральной Нечерноземной зоны России. Обобщенные по сортам и трем годам исследований уравнения для расчета биоклиматических коэффициентов отдельно для каждой изучаемой культуры приведены в таблице. Численные оценки биоклиматических коэффициентов показывают на сколько изменяется суммарное водопотребление (м3/га) при изменении суммы среднесуточных температур воздуха на 1°С. Диапазон переменных для использования уравнений составляет для суммы среднесуточных температур воздуха от 200 до 2500°С (с начала мая по конец августа), а для предполивной влажности почвы от 60 до 80% НВ.

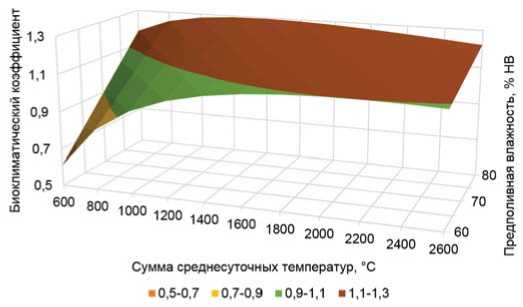

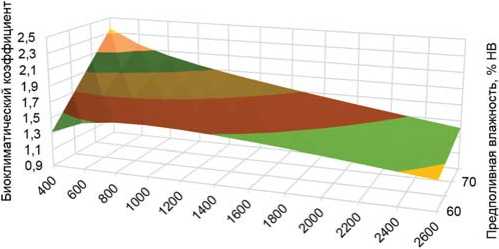

Графически зависимость биоклиматических коэффициентов саженцев сливы от суммы средне-

Таблица. Уравнения зависимости биоклиматических коэффициентов саженцев от предполивной влажности почвы и суммы среднесуточных температур

Table. Equations for the dependence of bioclimatic coefficients of saplings on pre-irrigation soil moisture and the sum of average daily temperatures

Культура Уравнение

„ „ - 1590,2 + 1,62 T -0,00012 T + 17,1 W

Слива K =---------------------------

T

„ „ -865,4 + 2,14 T-0,00022 T2 + 6,7 W

Вишня K =-------------------------

T

„ „ - 1254,7+2,78 T -0,00042 T 2 +8,3 W

Малина K =-------------------------

T

„ -1509,0+1,86 T -0,00017 T2 +19,1 W

Груша K =---------------------------

„ - 1899,3+2,05 T-0,00027T2 +27,5 W

Яблоня K =----

T

Примечание: K – биоклиматический коэффициент, T – сумма среднесуточных температур воздуха, oС; W – предполивная влажность, % НВ.

суточных температур и предполивной влажности почвы (60, 70 и 80% НВ) показана на рисунке 1. В варианте с поддержанием влажности почвы в диапазоне 60-80% НВ биоклиматические коэффициенты изменяются от 0,61 до 1,10, в варианте 70-90% НВ – от 0,89 до 1,16 и в варианте 80-100% НВ – от 1,18 до 1,29. С увеличением уровня поддерживаемой влажности почвы наблюдается закономерное повышение значений биоклиматических коэффици-ентов,что связано с увеличивающимся суммарным водопотреблением.В зависимости от суммы среднесуточных температур биоклиматические коэффициенты изменяются по параболической зависимо-сти.Имеют минимальные значения в начале вегетационного периода,достигают максимальных значений в период интенсивного роста саженцев и постепенно снижаются к концу вегетации.

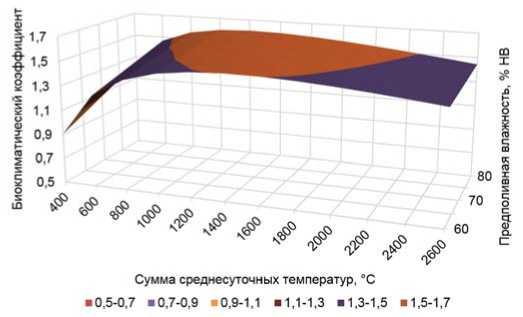

Для саженцев вишни зависимость биоклиматиче-ских коэффициентов от суммы среднесуточных температур и предполивной влажности почвы показана на рисунке 2. В варианте с поддержанием влажности почвы в диапазоне 60-80% НВ биоклима-тические коэффициенты изменяются от 0,9 0 до 1,51, в варианте 70-9 0% НВ – от 1,07 до 1,55 и в варианте 80-100% НВ – от 1,24 до 1,61. Основные закономерности в изменении биоклиматических коэффициентов такие же, как и для саженцев сливы.

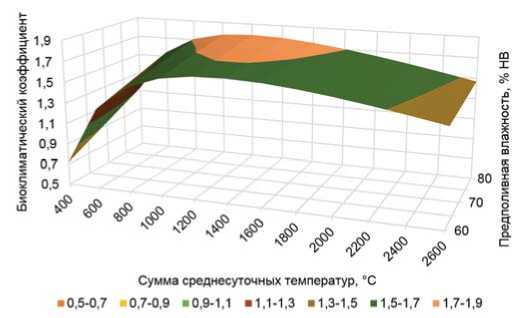

Графическое отображение зависимости биокли-матических коэффициентов саженцев малины от суммы среднесуточных температур атмосферного воздуха и предполивной влажности почвы показано на рисунке 3.В варианте с поддержанием влажности почвы в диапазоне 60-80% НВ биоклиматиче-ские коэффициенты изменяются от 0,72 до 1,66, в варианте 70-90% НВ – от 0,93 до 1,72 и в варианте 80-100% НВ – от 1,13 до 1,79. Минимальные значения биоклиматических коэффициентов характерны для сумм среднесуточных температур от 400 до 600°С, их максимальные значения достигаются при суммах среднесуточных температур от 1000 до 1200°С. В конце вегетационного периода при суммах среднесуточных температур более 2000°С прослеживается уменьшение биоклиматических коэф-фициентов,что связано со снижением водопотреб-ления саженцев малины.

Рис.1.Зависимость биоклиматических коэффициентов саженцев сливы от суммы среднесуточных температур и предполив-ной влажности почвы

Fig.1.Dependence ofbioclimaticcoefficients ofplum saplings on the sum ofaverage daily temperatures and pre-irrigation soilmoisture

Рис.2.Зависимость биоклиматических коэффициентов саженцев вишни от суммы среднесуточных температур и предполивной влажности почвы

Fig.2.Dependence ofbioclimatic coefficients ofcherry saplings on the sum ofaverage daily temperatures and pre-irrigation soilmoisture

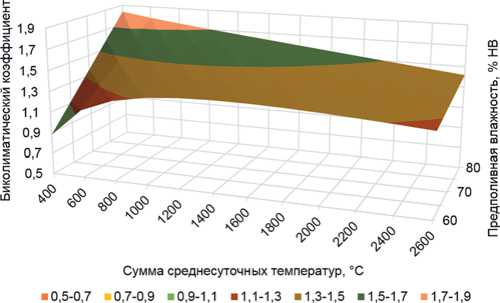

Биоклиматические коэффициенты для саженцев груши в зависимости от суммы среднесуточных температур и предполивной влажности почвы показаны на рисунке 4. В варианте с поддержанием влажности почвы в диапазоне 60-80% НВ биоклима-тические коэффициенты изменяются от 0,8 8 до 1,36, в варианте 70-9 0% НВ – от 1,34 до 1,51 и в варианте 80-100% НВ – от 1,42 до 1,83. С увеличением предполивной влажности почвы прослеживается закономерное увеличение значений биоклима-тических коэффициентов.

Рис.3.Зависимость биоклиматических коэффициентов саженцев малины от суммы среднесуточных температур и предполивной влажности почвы

Fig.3.Dependence ofbioclimaticcoefficients ofraspberry saplings on the sum ofaverage daily temperatures and pre-irrigation soilmoisture

Для саженцев яблони характерны схожие закономерности в изменении биоклиматических коэффициентов от суммы среднесуточных температур и предполивной влажности почвы, которые были выявлены для саженцев сливы, вишни, малины и яблони. Графическое отображение уравнение для расчета биоклиматических коэффициентов саженцев яблони показано на рисунке 5. В варианте с поддержанием влажности почвы в диапазоне 6080% НВ биоклиматические коэффициенты изменяются от 1,25 до 1,52, в варианте 70-90% НВ – от 1,36 до 2,01 и в варианте 80-100% НВ – от 1,46 до

Рис.4.Зависимость биоклиматических коэффициентов саженцев груши от суммы среднесуточных температур и предполивной влажности почвы

Fig.4.Dependence ofbioclimaticcoefficients ofpearsaplings on the sum ofaverage daily temperatures and pre-irrigation soil moisture

Сумма среднесуточных температур, *С

-

■ О,9-1,1 -1,1-1,3 ■ 1,3-1,5 ■ 1,5-1,7 ■ 1,7-1,9 и1,9-2,1 «2,1-2,3 2,3-2,5

Рис.5.Зависимость биоклиматических коэффициентов саженцев яблони от суммы среднесуточных температур и предполивной влажности почвы

-

Fig.5.Dependence ofbioclimatic coefficients ofapple tree saplings on the sum ofaverage daily temperatures and pre-irrigation soilmoisture

-

2,70. Увеличение предполивной влажности почвы обеспечивает повышение оросительных норм, что приводит к более высоким значениям биоклимати-ческих коэффициентов.

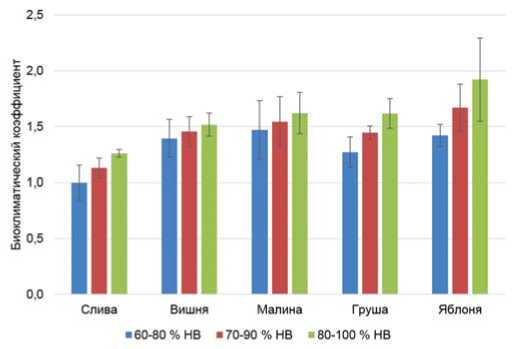

Полученные математико-статистические модели позволяют рассчитывать биоклиматические коэффициенты саженцев сливы, вишни, малины, груши и яблони в зависимости от предполивной влажности почвы и суммы среднесуточных температур для условий Центральной Нечерноземной зоны России. Для всех рассматриваемых плодовых и ягодных культур характерна общая закономерность, что в зависимости от суммы среднесуточных температур биоклиматические коэффициенты изменяются по параболической зависимости, при этом имеют минимальные значения в начале вегетационного периода, достигают максимальных значений в период интенсивного роста саженцев и постепенно снижаются к концу вегетации.

Средние значения биоклиматических коэффициентов за вегетационный период для саженцев плодовых и ягодных культур по режимам капельного орошения и среднеквадратические отклонения показаны на рисунке 6. По усредненным оценкам рассматриваемые культуры ранжируются следующим образом (возрастание биоклиматических коэффициентов): слива, груша, вишня, малина, яблоня. Вычисленные биоклиматические коэффи-

Рис.6.Средние значения биоклиматических коэффициентов за вегетационный период для саженцев плодовых и ягодных культур по режимам капельного орошения

Fig.6.Average values ofbioclimaticcoefficients for the growing season for saplings offruitand berry crops according to drip irrigation regimes циенты по различным режимам капельного орошения могут использоваться для расчета суммарного водопотребления в зависимости от суммы среднесуточных температур атмосферного воздуха в условиях Центральной Нечерноземной зоны России, тем самым обеспечивая рациональное распределение водных ресурсов в зависимости от увлажненности вегетационного периода.

Заключение

Полученные математико-статистические модели позволяют рассчитывать биоклиматические коэффициенты саженцев сливы, вишни, малины, груши и яблони в зависимости от предполивной влажности почвы и суммы среднесуточных температур для условий дерново-среднеподзолистых почв Центральной Нечерноземной зоны России. Для всех рассматриваемых плодовых и ягодных культур характерна общая закономерность,что в зависимости от суммы среднесуточных температур биокли-матические коэффициенты изменяются по параболической зависимости,при этом имеют минимальные значения в начале вегетационного периода, достигают максимальных значений в период интенсивного роста саженцев и постепенно снижаются к концу вегетации.

обзор. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. 88 с.

Об авторах:

INikolay N. Dubenok – Academician of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sci. (Agriculture), Professor, Head of the Department of Agricultural Land Reclamation, Forestry and Land Management, , , SPIN-code: 1856-9793

Alexander V. Gemonov – Cand. Sci. (Agriculture),

Assistant Professor, Corresponding Author, , , SPIN-code: 3293-5840

Alexander V. Lebedev – Cand. Sci. (Agriculture),

Associate Professor, , , SPIN-code: 5789-5540

ISSN 2618-7132 (Online) Овощи России №3 2024 [ 101 ] Vegetable crops of Russia №3 2024 ISSN 2072-9146 (Print)

Список литературы Биоклиматические коэффициенты саженцев плодовых и ягодных культур при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья

- Добренко И.Е. Современная отрасль садоводства России: анализ положения и перспективности. Аграрный вестник Верхневолжья. 2022;4(41);12-23. https://doi.org/10.35523/2307-5872-2022-41-4-12-23 https://elibrary.ru/nhboik

- Дубовицкий А.А., Климентова Э.А., Григорьева Л.В. Анализ современного состояния отрасли садоводства в России и перспективы развития на основе реализации рыночного потенциала. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2022;15, (4(75)):124-138. https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2022_4_124 https://elibrary.ru/gkojzl

- Соколов О.В. Современный уровень интенсификации садоводства в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2012;(4):125-129. https://elibrary.ru/qamsfd

- Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинько О.В. нализ состояния и перспективные направления развития питомниководства и садоводства: науч. аналит. обзор. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. 88 с. https://elibrary.ru/fgvbrf

- Кузичева Н.Ю. Стратегические проблемы развития садоводства России. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2023;1(72):142-146. https://elibrary.ru/sunxck

- Ищенко Н.В. Вызовы и угрозы развития садоводства России. Экономический обзор. 2020;9-10(9):3-6. https://elibrary.ru/vghhsk

- Дубенок Н.Н., Гемонов А.В., Лебедев А.В., Ильченко К.Ю. Особенности формирования саженцев малины при капельном орошении Центрального Нечерноземья. Мелиорация и водное хозяйство. 2023;(1):12-18. https://doi.org/10.32962/0235-2524-2023-1-12-18 https://elibrary.ru/hmrugm

- Дубенок Н.Н., Гемонов А.В., Лебедев А.В. Особенности водопотребления саженцев сливы, выращиваемых в питомнике при капельном орошении. Плодородие. 2020;4(115):53-56. https://doi.org/10.25680/S19948603.2020.115.15 https://elibrary.ru/rkmmvf

- Мелихова Е.В. Технология комбинированного орошения овощных культур. Овощи России. 2019;(2):84-87. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2019-2-84-87

- Дубенок Н.Н., Гемонов А.В., Лебедев А.В. Технология возделывания саженцев сливы в плодовом питомнике при капельном орошении в условиях Нечерноземной зоны России. Москва: Издательство Проспект, 2023. 136 с. ISBN: 978-5-392-38124-1. https://elibrary.ru/xbbqel

- Бурмистрова А.Ю. Регулирование водного режима почвы при капельном орошении плодовых питомников в Нечерноземной зоне. Москва, 2013. 229 с. https://elibrary.ru/zpaald

- Еремин Е.В. Обоснование режима капельного орошения саженцев груши в условиях Московской области. 2015. 220 с. https://elibrary.ru/marasn

- Алпатьев А.М. Влагообороты в природе и их преобразование. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 269 с.

- Константинов А.Р., Астахова Н.И., Левенко А.А. Метод расчета испарения с сельскохозяйственных земель. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 126 с.

- Никитин И.С. Водобалансовые методы расчета в мелиорации. М.: ЦНБТИ Минводхоза СССР, 1984. 84 с.

- Мелиорация и водное хозяйство. Орошение: Справочник / под. ред. Б.Б. Шумакова. М.: Агропромиздат, 1990. 415 с.