Биокомпозиционный и костнопластический материалы при формировании межпозвонкового костного блока

Автор: Ардашев Игорь Петрович, Черницов Сергей Викторович, Афонин Евгений Александрович, Веретельникова Ирина Юрьевна, Кирилова Ирина Анатольевна, Подорожная Валентина Тимофеевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены экспериментальные исследования биоактивных материалов «Коллапан» и «Костма». Эксперименты проведены на 97 лабораторных крысах линии Wistar, на хвостовом отделе позвоночника. Прослеживалось изменение репаративного остеогенеза при проникающих переломах тел позвонков с пластикой биокомпозиционным и костнопластическим материалами, путем рентгенологического, морфологического, денситометрического методов исследований в динамике, которые показали, что материалы являются биосовместимыми, постепенно резорбируемыми матрицами, на поверхности которых формируется новообразованная кость.

Позвоночник, переломы, регенерация, биоматериалы

Короткий адрес: https://sciup.org/142121269

IDR: 142121269

Текст научной статьи Биокомпозиционный и костнопластический материалы при формировании межпозвонкового костного блока

В клинической практике при различных патологических состояниях позвоночника возникает необходимость замещения костных дефектов и активизации репаративной регенерации. Аутотрансплантат из крыла подвздошной кости считается «золотым стандартом», так как обладает остеогенными (содержит живые клетки, способные дифференцироваться в остеобласты), остеоиндук-тивными (выделяет биологически активные вещества, способствующие дифференцировке клеток ложа реципиента в остеобласты) и остеокондук-тивными (вызывает оппозиционное формирование кости на ее поверхности) свойствами [2, 3]. С биологической и клинической точек зрения этот материал долгое время считался идеальным для костной пластики [16]. Однако применение этого аутотрансплантата за последние тридцать лет выявило ряд серьезных осложнений: болевой синдром в области донорского участка, косметический дефект, гематому, инфекцию, переломы подвздошной кости, повреждение сосудов и нервов [1, 19, 20]. В зоне пересаженного костного фраг- мента в отдельных случаях может иметь место рассасывание, смещение или перелом трансплантата, что приводит к потере достигнутой коррекции, вторичной осевой деформации позвоночника, возможным неврологическим осложнениям [1, 11, 14, 18].

В качестве заменителя аутотрансплантатов используются аллоимплантаты. Они обладают механической прочностью, остеокондуктивными и ограниченными остеоиндуктивными (только губчатая кость) свойствами. Однако следует отметить, что применение аллоимплантатов не является идеальным и связано с риском передачи инфекции, развитием реакции гистонесовместимости, хроническим воспалением, переломом пересаженного костного фрагмента, иммунным конфликтом и отторжением [17, 23]. Кроме этого необходимо отметить судебно-медицинские аспекты, трудности забора, консервации, стерилизации и хранения трансплантационных материалов. Наиболее серьезным препятствием для применения аллотрансплантатов является опасность зара- жения реципиента ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С в случаях, когда у донора могут быть ложно отрицательные анализы сыворотки крови на эти инфекции в период диагностики [8, 15].

Для уменьшения риска осложнений осуществляется специальная обработка аллоимплан-татов, что значительно уменьшает их механическую прочность и биологическую (остеоиндук-тивную) активность [21]. Указанные недостатки по применению ауто- и аллотрансплантатов не могут удовлетворять хирургов-ортопедов и вынуждают искать альтернативное решение в применении других заменителей костной ткани. Поиск путей влияния на репаративный остеогенез рассматривается как одна из актуальных проблем биологии и медицины [10].

В последние годы широкое распространение получил материал «Коллапан», созданный Российской фирмой ООО «Интермедапатит». «Коллапан» состоит из высокоочищенного гидроксиапатита и коллагена. Он обладает биосовместимостью и резорбируемыми матрицами, на поверхности которых формируется новообразованная кость. Антибиотик, входящий в состав материала, оказывает антибактериальное действие в течение 20 суток [2, 3, 13].

Экспериментальные и клинические исследования с использованием «Коллапана» были проведены при замещении асептических и инфицированных костных дефектов, которые показали, что «Коллапан» создает антибактериальный фон, является матрицей для новообразованной костной ткани и активизирует процесс остеогенеза. О широком применении «Коллапана» при хирургическом лечении вертебральной патологии отмечено в работах московских вертебрологов [4, 9].

«Коллапан» применялся пункционно в виде геля, интраоперационно в виде гранул, пластин в сочетании со стабилизацией углеродным имплантатом. Между тем в отдельных работах отмечается, что при использовании «Коллапана» не всегда формируется костный блок. [5, 11, 22].

По этим соображениям знание процессов репаративного остеогенеза с применением «Кол-лапана» в эксперименте на позвоночнике является актуальным.

В 2003 году в Новосибирском НИИТО разработан новый вид костнопластического материала «Костма». Он является композитным постепенно резорбируемым биоматериалом, способным к остеоинтеграции. Этот препарат сочетает в себе антимикробные, остеокондуктивные и остеоиндуктивные свойства, то есть относится к биологически активным костнопластическим материалам [6, 7].

Основанием для проведения исследования стало отсутствие единого мнения по использованию биокомпозиционного материала «Колла-пан» и костнопластического материала «Кост-ма» в экспериментальном спондилодезе, а также отсутствие данных сравнительной характеристики этих препаратов в эксперименте на позвоночнике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены на 97 крысах самцах линии Wistar в возрасте 5-6 месяцев, массой 210 + 30 г. Для опыта использовались животные, содержавшиеся в условиях вивария. Исследование проводилось натощак с 9:00 до 11:00 утра. Уход и содержание экспериментальных животных были стандартными в соответствии с требованиями приказов Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию вивариев от 06.041973 г. № 1045-73, а также № 1179 МЗ СССР от 10.10.1983, №267 МЗ РФ от 19.06. 2003г, «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», «Правилами по обращению, содержанию, обезболиванию и умерщвлению экспериментальных животных», утвержденных МЗ СССР (1977) и МЗ РСФСР (1977), принципами Европейской конвенции (Страсбург, 1986) и Хельсинской декларации всемирной медицинской ассоциации о гуманном обращении с животными (1996). Крысы выращивались в условиях вивария Кемеровской государственной медицинской академии при 12-часовом периоде освещения, комнатной температуре 20±2 °С, влажности 5070 %. Кормление животных осуществлялось согласно установленному рациону с применени- ем комбикорма для лабораторных крыс и мышей «ПроКорм» производства акционерного общества «БиоПро» ( заводской артикул Р-22; ГОСТ Р 50258-92) (Россия).

В качестве зоны вмешательства был выбран двигательный сегмент хвостового отдела позвоночника включающий 3 и 4 хвостовые позвонки и межпозвоночный диск.

В таблице 1 представлены данные о распределении животных на 3 серии.

В первой (контрольной) серии при экспериментальном переломе позвоночника биосовмес-тимые материалы не применялись (n = 30) .

Во второй серии в экспериментальный перелом позвоночника с целью оценки эффективности формирования спондилодеза укладывался био-композиционный материал «Коллапан» (n = 31).

В третьей серии в экспериментальный перелом позвоночника с целью оценки эффективности формирования спондилодеза укладывался костнопластический материал «Костма» (n = 30).

Исследования проводились в динамике в сроки 15 суток после операции, 1-й, 2-й, 3-й, 6-й месяцы. При морфологическом и рентгенологическом методах исследования наблюдение велось отдельно в сроки 15 суток, 1-й, 3-й, 6-й месяцы (n = 5).

Таблица 1

Количество животных по сериям и периодам наблюдений

|

№ |

Серия |

Послеоперационный период |

Количество погибших животных |

Общее количество животных |

||||

|

15 сутки |

1 месяц |

2 месяца |

3 месяца |

6 месяцев |

||||

|

1 |

Контроль |

8* |

- |

- |

- |

- |

2 |

10 |

|

2 |

Коллапан |

8* |

- |

- |

- |

- |

3 |

11 |

|

3 |

Костма |

8* |

- |

- |

- |

- |

2 |

10 |

|

Морфологическое исследование |

||||||||

|

1 |

Контроль |

5 |

5 |

- |

5 |

5 |

1 |

21 |

|

2 |

Коллапан |

5 |

5 |

- |

5 |

5 |

3 |

23 |

|

3 |

Костма |

5 |

5 |

- |

5 |

5 |

2 |

22 |

|

Всего |

39 |

15 |

- |

15 |

15 |

13 |

97 |

|

Примечание: * 8 животных исследовались в динамике.

Методика рентгенологического исследования

Оценка репаративного остеогенеза поврежденного позвонка и формирование переднего спондилодеза в эксперименте проводилась с учетом экспериментальных данных Э.А. Рами-ха, (1979) [12].

Рентгенологические изменения в динамике прослеживались на аппарате АРД-2-125. Рентгенограммы выполнялись на сроки 15 суток, 1-й, 3-й, 6-й месяцы наблюдения. Фокусное расстояние равнялось 70 см. при режиме 44 - 1 V и 22 тА. Время экспозиции составляло 0,04 с. Рентгенограммы маркировались фломастером с указанием номера животного и даты проведения рентгенографии.

Методика денситометрического исследования

Денситометрическое наблюдение проводилось на рентгеновском узкофокусном остеоденситометре Nor land Excell LXR – 46. Исследование проводилось на сроки 15 суток, 1-й, 2-й, 3-й, 6-й месяцы. С целью повторного динамического наблюдения по срокам после сканирования полученное изображение хвостового отдела позвоночника исследовалось так, чтобы участок сканирования (Area) совпадал с участком послеоперационного рубца.

Методика морфологического исследования

На сроки 15 суток, 1-й, 3-й, 6-й месяцы препарат выделялся из хвостового отдела позвоночника с захватом неповрежденных проксимальных и дистальных тел позвонков. Препараты фиксировали в 15 % растворе нейтрального формалина в течение 2-3 дней. Затем декальцинировали путем помещения в 10 % раствор трилона-Б (ЭДТА) в течение 10-12 дней. Промывали, обезжиривали и заливали в целлоидин или парафин. Из целлоидиновых или парафинированных блоков готовили продольные и поперечные срезы регенерата. Для решения поставленных задач проводились общие морфологические методики, дающие представление о структуре исследуемых тканей (окраска ге-матоксилин-эозином, по Ван–Гизону, увеличение х 40, 100, 200, 400). Процесс репаративного остеогенеза в области перелома изучали под световым микроскопом МБС-2, МБИ-6.

Статистическая обработка результатов

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием сертифицированной медико-биологической программы InStat (Sigma, США). Результаты изучаемых показателей представлены в виде средней (М) и ее стандартной ошибки (m) изучаемых показателей. Определение различий исследуемых параметров между группами наблюдений в группах осуществлялось посредством вычисления непараметрического рангового критерия Уил-коксона для парных групп наблюдений. Различия между исследуемыми группами считались достоверными при величине достигнутого уровня статистической значимости (P) менее 0,05 (P<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

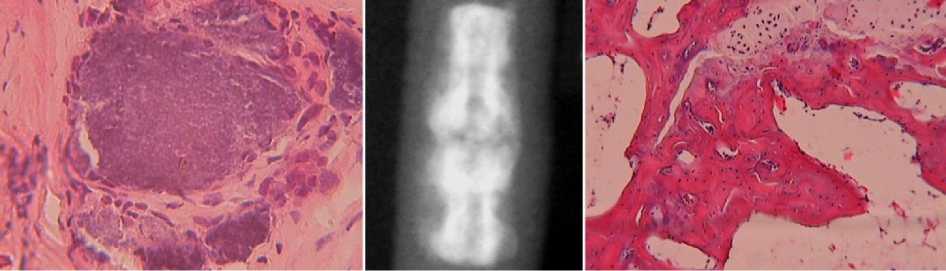

Динамика рентгенологических и морфологических изменений при формировании переднего спондилодеза в контрольной серии. В сформированном дефекте тел позвонков и межпозвонкового диска без заполнения трансплантатом развивается процесс дистрофических изменений, который рентгенологически проявляется в формировании кифотической деформации и сужении межпозвонкового диска, что способствует уменьшению дефекта. На 6-й месяц исследования в области межпозвонкового диска и смежных позвонков формируются остеофиты, костный блок отсутствует (рис. 1).

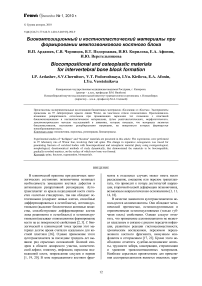

При морфологическом исследовании про- цессы остеогенеза выражены незначительно. В зоне дефекта межпозвонкового диска наблюдается пролиферация хрящевой ткани из зоны роста и соединительной ткани межпозвонкового диска. Формирование костного блока не происходит. На 6-й месяц в теле позвонка сохраняется дефект костной ткани (рис. 2).

Динамика рентгенологических и морфологических изменений при формировании переднего спондилодеза в серии с применением «Коллапа-на». При формировании дефекта тел позвонков и межпозвонкового диска с заполнением дефекта биокомпозиционным материалом «Коллапан» рентгенологически на срок 3 месяца прослежи- вается формирование умеренной кифотической деформации, которая сохраняется без изменений в динамике, наблюдается процесс очагового остеогенеза. К 6 месяцам появляются усиление боковых разрастаний, формируется фиброзный блок (рис. 3).

При морфологическом исследовании через 3 месяца гранулы «Коллапана» окружаются соединительнотканными структурами с выраженной макрофагальной реакцией. Процесс остеогенеза практически не выражен. Через 6 месяцев композиционный материал все еще окружен соединительнотканной капсулой с незначительной остеогенной реакцией со стороны материнского ложа. Прослеживается формирование фиброзного блока (рис. 4).

Динамика рентгенологических и морфологических изменений при формировании переднего спондилодеза в серии с применением «Костмы». При формировании дефекта тел позвонков и межпозвонкового диска с заполнением дефекта костно-пластическим материалом «Костма» отмечаются процессы остеогенеза и хондрогенеза. Рентгенологически в сроки 1 – 3 месяца прослеживается трансформация трансплантата, краевые контуры трансплантата становятся разреженными, нечеткими, появляется умеренная кифотическая деформация, которая не изменяется в динамике. На 3-й месяц формируются фиброзные разрастания.

На 6-й месяц исследования прослеживается формирование костного блока (рис. 5).

При морфологическом исследовании в сроки наблюдения 15 суток и 1 месяц фрагменты костнопластического материала «Костма» местами окружены грубоволокнистой костной тканью, местами хрящевой тканью. Соединитель-но-тканные прослойки наблюдаются в межпозвонковом диске, здесь же видны сформированные примитивные костные балки. Костнопластический материал «Костма» полностью резорбируется в сроки наблюдения от 3 до 6 месяцев. Дефект заполняется костными балками разной степени зрелости с элементами миелоидного костного мозга в межбалочных промежутках. Костная ткань в состоянии перестройки. Сформированный регенерат представлен костной, хрящевой и в межпозвонковом диске соединительной тканью. К сроку наблюдения 6 месяцев формируется костный блок (рис. 6).

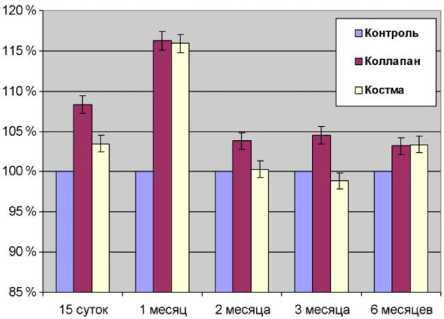

Денситометрические изменения в тканях поврежденного позвоночника. Проведенное исследование прооперированного участка позвоночника (хвоста крысы), с замещением костного дефекта материалами «Коллапан» и «Костма», а также без замещения костного дефекта в послеоперационные сроки 15-е сутки, 1-й, 2-й, 3-й, 6-й месяцы показало, что уже с первых дней после операции костная плотность в группах различается.

Рис. 1. Шесть месяцев. Масштаб 10:1

Рис. 2. Шесть месяцев, окраска гематоксилин-эозин, увеличение × 200 (контрольная серия)

Рис. 3. Шесть месяцев. Масштаб 10:1

Рис. 6. Шесть месяцев, окраска гема-токсилин-эозин, увеличение × 100 (серия с введением «Костмы»)

Рис. 4. Шесть месяцев, окраска гема-токсилин-эозин, увеличение × 400 (серия с введением «Коллапана»)

Рис. 5. Шесть меся цев. Масштаб 10:1

На рисунке 7 показано процентное соотношение в исследуемых сериях.

Рис. 7. Сравнительная оценка динамики роста BMD в экспериментальных сериях: * P<0,05 по сравнению с контрольной серией, ** P<0,05 по сравнению с серией при применении «Коллапана»

Изменения минеральной плотности кости (BMD), учитывая изначально разную плотность трансплантатов – плотность «Костмы» ниже плотности «Коллапана», происходят с различной степенью выраженности. В контрольной серии BMD увеличивается со второго месяца после операции, в сериях с применением «Коллапана» и «Костмы» увеличение происходит постепенно с первого месяца. Значимое различие между био-композиционным и костнопластическим материалами наблюдается на сроках 2 и 3 месяца (P<0,05). Однако к 6-му месяцу BMD в серии с замещением дефекта «Костмой» приближается к BMD серии с применением «Коллапана» и достоверно от нее не отличается. Полученные данные соответствуют морфологическим и рентгенологическим наблюдениям, что подтверждает более высокую динамику репаративных процессов в серии с применением «Костмы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сформированном дефекте тел позвонков и межпозвонкового диска без заполнения трансплантатом развивается процесс дистрофических изменений, который рентгенологически проявляется в формировании кифотической деформации и сужении межпозвонкового диска, что способствует уменьшению дефекта. В зоне дефекта межпозвонкового диска наблюдается пролиферация хрящевой ткани из зоны роста и соединительной ткани межпозвонкового диска. Формирование костного блока не происходит. На 6-й месяц в теле позвонка сохраняется дефект костной ткани.

При формировании дефекта тел позвонков и межпозвонкового диска с заполнением дефекта костно-пластическим материалом «Костма» рентгенологически отмечаются процессы остеогенеза и хондрогенеза. На 3-й месяц формируются фиброзные разрастания. На 6-й месяц исследования прослеживается формирование костного блока.

При морфологическом исследовании в сроки наблюдения 15 суток и 1 месяц фрагменты костнопластического материала «Костма» местами окружены грубоволокнистой костной тканью, местами хрящевой тканью. Соединительнотканные прослойки наблюдаются в межпозвонковом диске, здесь же видны сформированные примитивные костные балки. Костно-пластический материал «Костма» полностью резорбируется в сроки наблюдения от 3 до 6 месяцев. К сроку наблюдения 6 месяцев формируется костный блок.

При формировании дефекта тел позвонков и межпозвонкового диска с заполнением дефекта биокомпозиционным материалом «Коллапан» рентгенологически на срок 3 месяца прослеживается формирование умеренной кифотической деформации, которая сохраняется без изменений в динамике, наблюдается процесс очагового остеогенеза. К 6 месяцам появляется усиление боковых разрастаний, формируется фиброзный блок.

При морфологическом исследовании через 3 месяца гранулы «Коллапана» окружаются соединительнотканными структурами с выраженной макрофагальной реакцией. Процесс остеогенеза практически не выражен. Через 6 месяцев композиционный материал все еще окружен соединительнотканной капсулой с незначительной остеогенной реакцией со стороны материнского ложа. Прослеживается формирование фиброзного блока.

Таким образом, сравнительный анализ результатов рентгенологической, морфологической и денситометрической оценки влияния биокомпозиционного материала «Коллапан» и костнопластического материала «Костма» на процессы репаративного остеогенеза при повреждении позвоночника позволили выявить наряду с общими закономерностями формирования спондилодеза и определенные различия.

При использовании «Коллапана» для закрытия дефекта костной ткани к 6-му месяцу формируется умеренная кифотическая деформация с явлениями спондилеза и образованием фиброзного блока. При этом «Коллапан» не подвергается деградации и замещению костной тканью.

При использовании «Костмы» также формируется умеренная кифотическая деформация, но в отличии от «Коллапана» происходит перестройка костнопластического трансплантата, его спаяние с материнским ложем, в итоге формируется костный блок, что позволяет рассматривать данный препарат как биологически более перспективный для применения в практической вертебрологии с целью формирования межпозвонкового костного блока.

Для повышения объективности и информативности оценки эффективности процессов остеогенеза, кроме широко используемых рентгенологи- ческих и морфологических методов, проведено денситометрическое исследование формирования костного блока.

Анализ результатов денситометрического исследования позволил выявить различия влияния биокомпозиционного и костнопластического материалов на степень минерализации формирующегося костного блока. Установлено, что минеральная плотность костной ткани поврежденных позвонков при применении материала «Костма» в динамике увеличивается и к 6-му месяцу приравнивается к плотности серии с применением «Коллапана». Следует учитывать, что изначально плотность «Коллапана» выше, чем плотность «Костмы».

ВЫВОДЫ

При использовании биокомпозиционного материала «Коллапан» не происходит его непосредственного вовлечения в процессы восстановительного остеогенеза, в результате чего к 6-му месяцу после перелома позвоночника формируется фиброзный блок.

При использовании костнопластического материала «Костма» происходит его биотрансформация и формирование костного блока в течение 6 месяцев после формирования дефекта позвоночника за счет непосредственного включения транс- плантата в процессы восстановительного остеогенеза как вокруг него, так и со стороны материнского ложа.

Денситометрическое определение минеральной плотности костной ткани в динамике послеоперационного периода при экспериментальных переломах позвоночника позволяет повысить объективность и информативность оценки эффективности процессов репаративного остеогенеза и формирования костного блока.