Биологическая активность почв асимметричных склонов Степного Предуралья

Автор: Елисеева Маргарита Вадимовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Для территории степного Предуралья региональным условием дифференцирования свойств почв в пространстве является ландшафтная асимметрия, которая связана с широтным пролеганием большинства рек региона. Это явление обуславливается тем, что короткие и крутые склоны обращены преимущественно к югу, а длинные и пологие ориентированы на север. Эта геоморфологическая особенность межбассейновых пространств региона определила различия в поступлении солнечной радиации на поверхности всех трех элементов водораздельного ландшафта (склон северной экспозиции, южной экспозиции и выровненная вершина), а вместе с ней и разницу в мезоклимате каждого из них. Этим обстоятельством вызваны различия в составе и структуре естественных фито - и микробиоценозов, в запасах биомассы, в уровне ферментативной активности, в продолжительности и характере прохождения периода биологической активности почв. В статье приводятся результат исследований ферментативной и микробиологической активности почвы, а также растительного покрова асимметричных склонов степного Предуралья, исследованы ферменты классов оксидредуктаз и гидролаз, а также общая численность микроорганизмов на начало и конец вегетационного периода. Изученные почвы разнонаправленных склонов проявляют среднюю ферментативную активность. Выявлены сопряженные изменения активности ферментов между собой и с содержанием гумуса в почве. На основе полученных данных выявлено, что рельеф является ведущим фактором в распределении тепла и влаги. Почвы склона северной экспозиции имеют большую ферментативную и микробиологическую активность, их флористический состав более разнообразен. Для почв склона южной экспозиции наблюдается обратная картина, по ферментативным и микробиологическим показателям они уступают почвам на северном склоне. Так же заметно обеднение и разрежение растительного покрова территории южного склона.

Ландшафтная асимметрия, биологическая и ферментативная активность, южные черноземы

Короткий адрес: https://sciup.org/148312519

IDR: 148312519 | УДК: 631.48

Текст научной статьи Биологическая активность почв асимметричных склонов Степного Предуралья

Широтное направление течения большинства рек является географической особенностью Волго-Уральского междуречья. Как следствие склоны водоразделов имеют выраженную полярную направленность. Другой особенностью водораздельных пространств междуречья является их асимметрия, происхождение которой связано с комплексом причин [1-3]. Склоны южных направлений короткие и крутые, а склоны северных пологие и протяженные. Сочетание двух факторов – полярности и асимметрии склонов – отразились на условиях почвообразования исследуемой территории. Все три элемента водораздельного ландшафта – водораздельное плато и склоны разных направлений – существенным образом отличаются между собой по условиям почвообразования [3]. Солнечные лучи достигают поверхности склонов под разными углами, вызывая различия в температурном режиме территории и связанным с ним увлажнением. Гидротермические условия

территорий оказывают регулирующее влияние на состав растительности и состояние растений всех трех элементов ландшафта. Совокупность неоднородных природных явлений, представляющих собой факторы почвообразования, предопределяет отличия в свойствах почв как между склонами и плато, так и на разнонаправленных склонах между собой [1].

В середине четвертичного периода водоразделы Южного Урала приобретают современную морфологию. За прошедшее время асимметричные склоны с их неоднородными свойствами превратились в фактор воздействия на экологические состояния склонового ландшафта, в том числе и на растительность.

Изучением ландшафтной асимметрии в пределах Предуралья посвящены труды современных исследователей почв и ландшафтов региона. А.М. Русанов Е.А. Милякова, М.А. Коваль в своих трудах представили результаты работ по изучению условий почвообразования черноземов, расположенных на разнонаправленных склонах, приуроченных к лесостепной зоне [46]. А. И. Климентьевым изучены почвы склоновых ландшафтов степного Зауралья [7]. Углубленные исследования по выявлению влияния ландшафтной асимметрии на почвы и почвенного покрова в пределах южных степях Пред-уралья до настоящего времени не проводились.

А. М. Русанов, изучая дисимметрию почвенного покрова на территории Оренбургского Предуралья, в своих трудах объясняет, что от ландшафтной асимметрии зависит особенность почвообразовательных процессов. Это в дальнейшем выражается в изменениях почвенного покрова, на морфологическом уровне с разными почвенными свойствами (физическими, химическими, биологическими) [4-6].

Л.В. Анилова с соавторами в своих трудах рассматривали асимметричные речные долины Общего сырта. Ими было выявлено, что на склонах разных направлений, ландшафтные геокомплексы размещены неодинаково [8].

Ферментативная и микробиологическая активность почв приобретает первостепенное значение, так как многообразие почвенных ферментов во многом определяет комплекс процессов, протекающих в почве, и регулирующих плодородие почв. Ферментативная активность почв является важнейшей генетической характеристикой, активность ферментов тесно связана с количеством гумуса в почве и его качественным составом.

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является изучение ферментативной и микробиологической активности почв на выровненном водоразделе и его асимметричных склонах степной зоны Урала.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В работе представлены результаты лабораторных исследований почв степного Пред-уралья, расположенных на асимметричном водоразделе рек Чаган – Бузулук с естественной растительностью [9].

Климат района исследования резко континентальный с большими амплитудами температуры, холодная малоснежная зима со средней температурой января от -16,3 до -17,5 °С, жаркое сухое лето со средней температурой июля от +20,7 до +23,9 °С. Район характеризуется недостаточностью атмосферных осадков, преобладанием испарения над увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 320-370 мм, большая часть которых приходится на осенне-зимний период.

Недостаток влаги приводит к частым засухам, продолжительность которых в отдельные годы превышает 25-35 дней. Продолжительность активной вегетации растений варьирует от 150 до 155 дней. Высота снежного покрова достигает 25 -30 см, однако из-за сильных ветров залегание снега неравномерное, снежный покров образуется в конце второй – начале третьей декады ноября, разрушается в первой - второй декадах апреля [9].

Целлюлозолитическая активность определялась методом аппликации (Востров, Петрова, 1961) [10]. Активность каталазы и дегидрогена- зы определяли методами, предложенными Галстяном А. Ш. (1978) [11], инвертазы – по А. Ш. Галстяну с фотоколоромитрическим окончанием по Ф. Х. Хазиеву (1990) [12] пероксидазы и полифе-нолоксидазы определяли методом Карягиной Л. А., Михайловской Н. А. (1986) [13]. Определение общей численности микроорганизмов методом люминесцентной микроскопии. Статистическая обработка полученных данных осуществлена с помощью программ «Excel» и «Statistica».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Склон южного направления длиной 550 м покатый и выпуклый, в элювиальной части уклон до 5°, в транзитной части уклон 2,5 – 3,5°, небольшой по протяженности выпуклой (3.5 – 6.0°), аккумулятивная часть имеет уклон до 1,0°

Склон северного направления длиной 800 м прямой и пологий, средний его уклон составляет 2,0 - 3,0°.

Вершина водораздела представлена выров -ненным плато шириной до полукилометра. Почва вершины водораздела представлена черноземами южными карбонатными малогумусными маломощными на элювиальных мергелях и делювиальных пестроцветных отложениях тяжелого механического состава. Склон северного направления представлен черноземами обыкновенными средне - и маломощ -ными среднегумусовыми, и только на вершине склона чернозем обыкновенный сменяется черноземом южным. Склон южной экспозиции представлен 2 типами: вершина склона представлена черноземами южными маломощным малогумусным, склон и подошва склона представлена темнокаштановыми теплыми почвами.

Для изучения влияния растений на ферментативную и микробиологическую активность почвы были изучены геоботанический состав участков исследования и основные геоботанические показатели (запасы наздемной и подземной фитомассы, проективное покрытие, высота травостоя).

Анализ фитоценозов южных черноземов показал, что их флористический состав на северном склоне представлен 18 семействами, 27 родами и 58 видам растений, а флористический состав на склоне южного направления представлен 13 семействами, 21 родом, 47 видами растений. Всего на территории водораздельного пространства встречается 92 вида растений. Роды Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae и Poaceae обладают наибольшей видовой насыщенностью - по 4 вида, Gramineae, Rosaceae - по 3 вида. Доля семейств, представленных на водоразделе одним видом, составляет 20%. В изученной флоре доминируют две экологические группы растений: ксерофиты и мезоксерофиты (Таблица 1).

По изученным геоботаническим характеристикам исследуемый водораздел следует отнести к целинным. Это проявляется не только в отношении смены фитоценозов и их геоботаниче- ских показателей, но и по условиям формирования и развития почв.

Из таблицы 2 видно, что на северном склоне проективное покрытие значительно выше, чем на южном склоне. Также можно отметить то, что средняя высота травостоя на склоне северного направления значительно больше, чем на склоне южной экспозиции. Значение фитомассы на склоне северной экспозиции больше на 16 %, чем на склоне южного направления (Таблица 2).

Целлюлозолитическая активность, определенная методом аппликаций показывает совместное действие растений, микроорганизмов, животных на целлюлозосодержащие материалы.

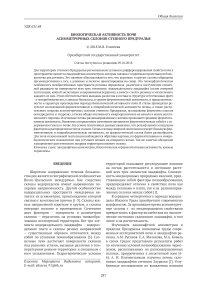

Согласно полученным данным целлюлозолитической активности, почвы расположенные на склоне северной экспозиции характеризуются слабой биологической активностью от 10,3% на вершине водораздела до 14,3 % у подножья склона (Рисунок 1). Почва водораздельного плато имеет маленький показатель целюллозоли- тической активности 8,6 %. Черноземы южные и темно-каштановые почвы, расположенные на южном склоне обладают очень слабой биологической активностью (от 6,5% до 8,3%).

Водораздельное плато и склон южной экспозиции получает больше солнечной радиации, чем почвы на склоне северной экспозиции в летний период и, как следствие, снижается влажность. Все это влияет на такой невысокий показатель целлюлозолитической активности почвы.

В большей степени нами изучен класс ферментов оксидредуктаз (каталаза, пероксидаза, полифенолоксидаза, дегидрогеназа).

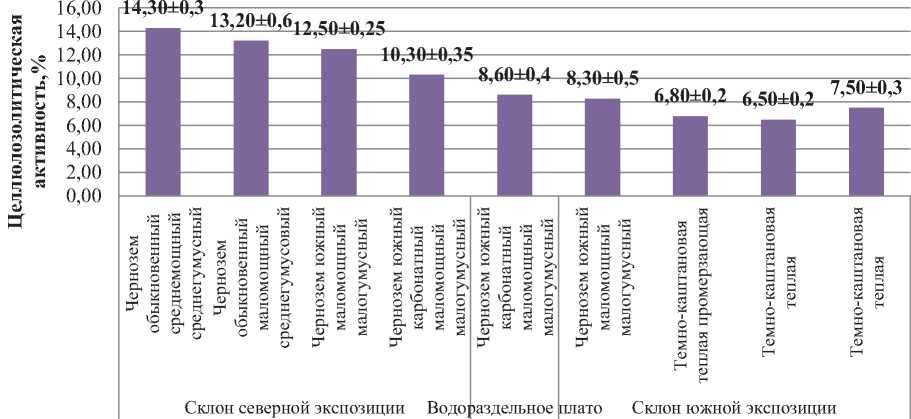

В ходе проведенных исследований выявлена следующая закономерность: на склонах северного направления активность каталазы составляет 10,10 мл О2/1 г почвы/ 1мин. Почвы водораздельного плато имеют самую низкую активность каталазы (4,25 мл О2/1 г почвы /1 мин.). Активность каталазы немного возрастает на почвах южной экспозиции на черноземах южных (5,6 мл О2/1

Таблица 1. Крупнейшие семейства участков исследования

|

Z |

К и cti ds m ф cti $ НН Ф * и |

о m ^ о S о |

О m ^ о ^ И |

Склон северной экспозиции |

Водораздельное плато |

Склон южной экспозиции |

|

1 |

Asteraceae |

4 |

11 |

+++++ |

+++ |

+++ |

|

2 |

Fabaceae |

4 |

10 |

+++++ |

+++ |

+++ |

|

3 |

Poaceae |

4 |

10 |

+++++ |

++ |

++ |

|

4 |

Lamiaceae |

4 |

9 |

++++ |

+ |

+ |

|

5 |

Gramineae |

3 |

9 |

+++ |

+ |

+ |

|

6 |

Rosaceae |

3 |

9 |

+++ |

+ |

+ |

|

7 |

Scrophulariaceae |

3 |

8 |

++ |

+ |

|

|

8 |

Apiaceae |

2 |

7 |

+ |

+ |

+++ |

|

9 |

Boraginaceae |

2 |

5 |

++ |

+ |

+ |

|

10 |

Limoniaceae |

2 |

4 |

+ |

+ |

+++ |

Примечание: +++++ - очень часто встречаются, ++++ - часто встречаются, +++ - встречаются, ++ - редко встречаются, + - одиночные виды

Таблица 2. Основные геоботанические показатели

Как правило, активность каталазы почвы связана с геоботаническими показателями и с климатическими особенностями, а точнее с влажностью почвы. Так почвы расположенные на водораздельном плато и на склоне южной экспозиции имеют, заметный дефицит влаги, меньшие запасы подземной фитомассы и надземной фитомассы, что замедляет ферментативную активность.

Ферментативная активность на склоне северной экспозиции заметно выше за счет большего количества подземной фитомассы и надземной фитомассы и мягкого гидротермического режима почв

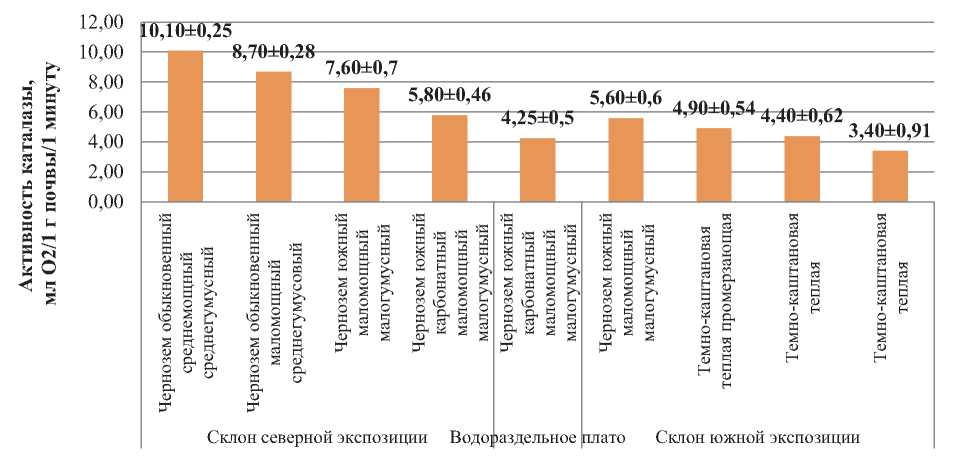

Ферменты полифенолоксидаза и пероксидаза играют важную роль в процессах гумусообразования.

Полифенолоксидаза катализирует окисление полифенолов в хиноны в присутствии свободно- го кислорода воздуха. Пероксидаза же катализирует окисление полифенолов в присутствии перекиси водорода или органических перекисей.

Была выявлена высокая степень зависимости между активностью полифенолоксидазы и пероксидазы при определении связи ферментативной активности почвы с содержанием органического углерода. При повышении активности полифенолоксидазы содержание гумуса в почве увеличивается, а при возрастании активности пероксидазы снижается [15].

При изучении активности полифенолоксида-зы была выявлена большая активность фермента в почвах, расположенных на северном склоне, по сравнению с южным склоном, на 11,6 %. Это связано с лучшими гидротермическими условиями и менее развитой эродированностью. При определении показателя гумификации, то есть отно-

Рис. 1. Показатели целлюлозолитической активности почв (%)

Рис. 2. Активность каталазы на склонах разных направлений

шения полифенолоксидазы к пероксидазе, активность трансформации органических остатков в специфические гумусовые вещества была выше на склоне северного направления, чем на склоне южного направления. Значения коэффициента гумификации на северном склоне составляет 2,65, на южном склоне 1,68, это связано с более благоприятными гидротермическими условиями на северном склоне, с большим количеством надземной и подземной биомассы, что в свою очередь во многом определяет интенсивность процессов гумусообразования (Рисунок 3).

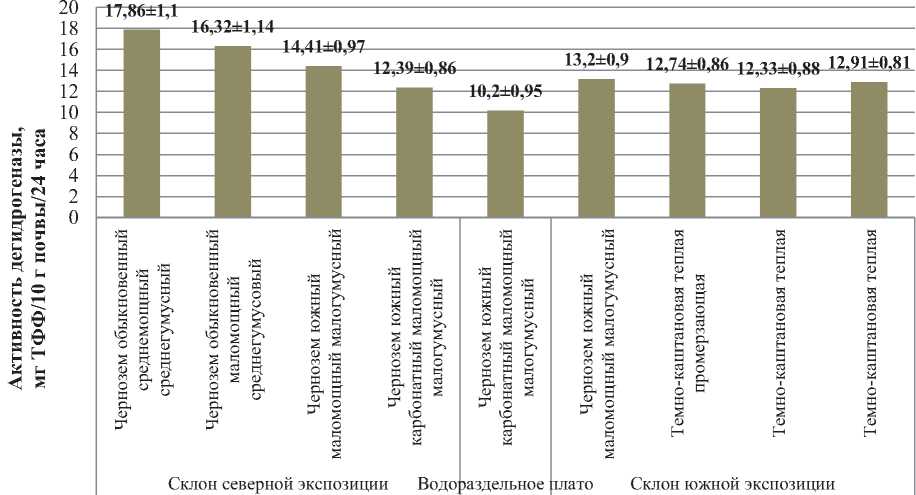

Дегидрогеназа – фермент, который участвует в процессе дыхания, отщепляя водород от окисляемых субстратов. Активность дегидрогеназы в почвах склона северной экспозиции превышает таковую в почвах склона южной экспозиции (Рисунок 4).

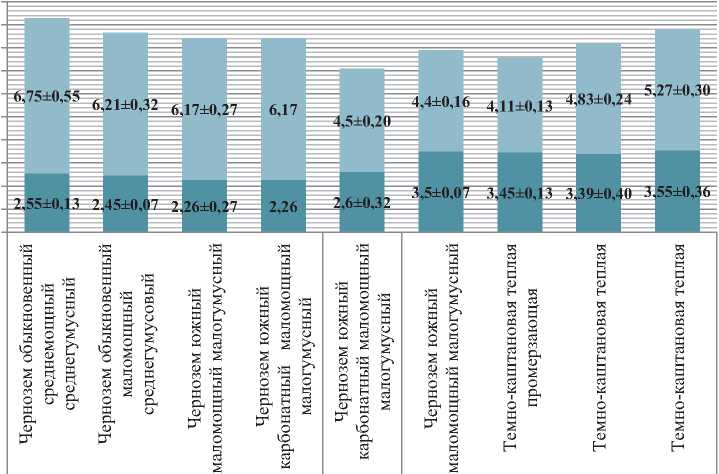

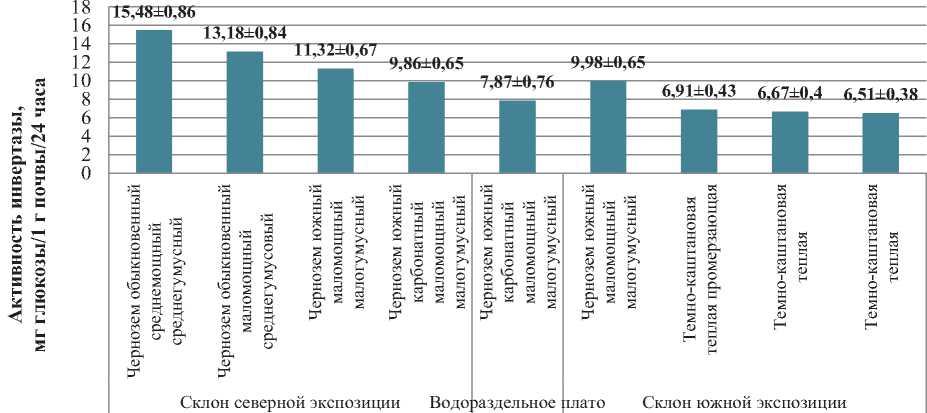

Инвертаза – фермент класса гидролаз катализирует реакции гидролитического расщепления сахарозы на эквимолярные количества глюкозы и фруктозы, воздействует также на другие углеводы с образованием молекул фруктозы — энергетического продукта для жизнедеятельности микроорганизмов, катализирует фруктозотрансферазные

ПФО

■ ПО

Склон северной экспозицииВодораздельное плато Склон южной экспозиции

Рис. 3. Активность пероксидазы и полифенолоксидазы

Рис. 4. Активность дегидрогеназы

реакции. Для активности инвертазы фактором, определяющим динамику фермента, является наличие растений и поступление их остатков в почву.

Исходя из данных полученных при определении инвертазы (Рисунок 5), северный склон объекта исследования характеризуется большей активностью этого фермента. Это связано со значительным развитием растительного покрова, а также с большим присутствием растительности с мочковатой корневой системой. Южный же склон имеет меньшую активность инвертазы, это связано с оскудением видового состава растительности.

Микробиологическая характеристика почв считается одним из более сложных разделов почвенной биодиагностики. Микроорганизмы чутко реагируют на изменения различной природы, происходящие в окружающей среде, что определяет большую подвижность и динамичность микробиологических показателей. Количество микроорганизмов в почве определяется показателями: численности на начало и на конец вегетационного периода (Таблица 3).

Активность дегидрогеназы напрямую связана с численностью микроорганизмов. Выявлена достоверная положительная корреляция между этими показателями биологической активности почв (r=0,95). Это подтвердило данные А. Ш. Галстяна и Д. Г. Звягинцева о положительной корреляционной связи активности дегидрогеназы и общего числа почвенных микроорганизмов.

Участок водораздельного плато южных черноземов характеризуется средними показате-

Рис. 5. Активность инвертазы

Таблица 3. Показатели общей численности микроорганизмов

Участок чернозема обыкновенного характеризовался максимальной численностью микроорганизмов. По шкале оценки биологической активности почв по содержанию бактерий в слое 0-20 черноземы обыкновенные Оренбургского Предуралья можно отнести к богатым [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования доказывают влияние ландшафтной асимметрии на микробиологическую и ферментативную активность исследуемых почв. Это связано с неоднородностью мезоклимата плато и склонов, как следствие продолжительность периода биологическая активности почв склонов неодинакова. Почвы склонов северной экспозиции имеют большую активность ферментов класса оксидредуктаз (каталаза, полифенолоксидаза, дегидрогеназа) и класса гидролаз (инвертаза), чем склоны южной экспозиции. Это связано с большим количеством увлажнения, с более разнообразным показателем по геоботаническому составу почвы склона северной экспозиции. Для почв склонов северной экспозиции коэффициент гумификации оказался выше, чем склонов южного направления. Такая закономерность связана с чувствительностью ферментов к климатическим условиям, а точнее к влажности. Таким образом, наблюдается четкая зависимость ферментативной активности почв от экспозиции склона, что в дальнейшем необходимо учитывать при оценке изменения гумусного состояния почв.

Список литературы Биологическая активность почв асимметричных склонов Степного Предуралья

- Мильков Ф.Н. Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1981. 400 с.

- Рождественский А.П. Новейшая тектоника и формирование рельефа Южного Приуралья. М.: Изд-во Наука, 1971. 303 с.

- Чибилев А.А. Географический атлас Оренбургской области. М.: Из-во ДИК, 1999. 96 с.

- Агроклиматические ресурсы Оренбургской области. Л.: Изд-во Гидрометеоиздат, 1971. 120 с.

- Русанов А.М., Елисеева М.В. Влияние асимметрии водораздельного пространства на растительный покров степного Предуралья // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. №10. С. 186-188.

- Елисеева М.В. Характеристика неоднородности водно-физических свойств почвенного покрова асимметричных склонов степного Предуралья // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Экологические проблемы Южного Урала и пути их решения». Сибай, 2017. С. 58-63.

- Русанов А.М., Милякова Е.А. Влияние экспозиции склона на свойства южных черноземов Предуралья // Почвоведение. 2005. № 6. С. 645-652.

- Русанов А.М., Милякова Е.А. Роль ландшафтной асимметрии в формировании почв и почвенного покрова Предуралья // Вестник Оренбургского государственного университета. 2005. № 4. С. 108-113.

- Русанов А.М., Сафонов М.А. Почвенно-растительный покров асимметричных водоразделов степной зоны Волго-Уральского междуречья // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2017. № 37. С. 161-177.

- Елисеева М.В. Ландшафтная асимметрия степного Предуралья как фактор неоднородности свойств почв // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. №6. С. 123-126.