Биологическая активность почв еловых генетических резерватов Северного Приладожья

Автор: Медведева Мария Владимировна, Федорец Наталия Глебовна, Ильинов Алексей Алексеевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 6 (143), 2014 года.

Бесплатный доступ

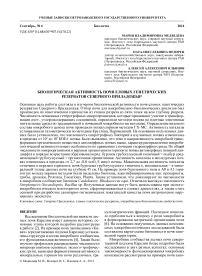

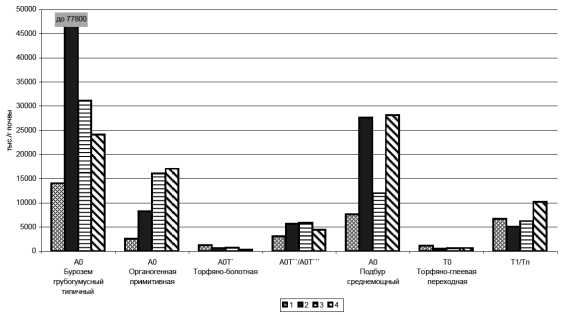

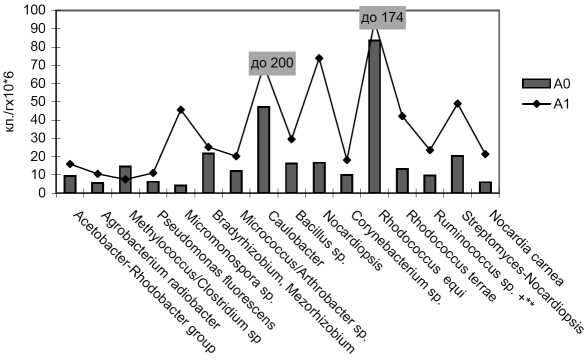

Основная цель работы состояла в изучении биологической активности почв еловых генетических резерватов Северного Приладожья. Отбор почв для микробиально-биохимических анализов был произведен по генетическим горизонтам из стенки разреза из пяти точек на всю глубину разреза. Численность почвенных гетеротрофных микроорганизмов, которые принимают участие в трансформации азот-, углеродсодержащих соединений, определяли методом посева на плотные элективные питательные среды по традиционной в почвенной микробиологии методике. Определение видового состава микробного ценоза почв проводили молекулярным методом ГХ-МС. Активность каталазы устанавливали газометрически по методике Круглова, Пароменской. На основании полученных данных было установлено, что численность сапротрофных бактерий в изучаемых почвах изменялась в пределах от 10 3 до 10 7 КОЕ/г почвы. Было выявлено, что темп и направленность микробной трансформации органического вещества в автоморфных почвах выше, характер распределения микробиологической активности имеет особенности по сравнению с почвами гидроморфного ряда. По общей численности микроорганизмов в верхнем органогенном горизонте почвы автоморфных позиций ландшафта в порядке возрастания образовывали ряд: бурозем грубогумусный типичный > подбур сред-немощный грубогумусный > органогенная примитивная. Активность каталазы в исследуемых почвах изменялась в пределах от 2,7 до 41,0 млО 2/5 мин/г почвы. Максимальная активность каталазы отмечена в верхнем горизонте почв бурозема грубогумусного типичного, минимальная - в минеральной толще данных почв на глубине 45 см. На примере почв буроземного типа в А0 и А1 горизонтах молекулярным методом были выделены биотипы, идентифицированные как: прокариоты, грибы, дрожжи, Protozoa, Eucariotes, Planta. Также установили, что доминируют по численности в микробном сообществе биотипы Caulobacter, Rhodococcus equi. Отмечали высокую численность Streptomyces-Nocardiopsis, Bacillus sp. Полученные данные могут быть использованы при эколого-микробиологическом мониторинге почв, сформировавшихся в еловых древостоях, а также стать основой при разработке санитарно-гигиенических показателей качества почв антропогенно нарушенных экосистем.

Северное приладожье, еловые генетические резерваты, микробиально-биохимические свойства почв

Короткий адрес: https://sciup.org/14750712

IDR: 14750712 | УДК: 630*114.68:630*907.11(470.22)

Текст научной статьи Биологическая активность почв еловых генетических резерватов Северного Приладожья

Исследование биологической активности лесных почв Карелии имеет давнюю историю, основные этапы которой подробно рассмотрены в работе [2]. На примере почв заповедника «Кивач» (среднетаежная подзона Карелии) установлены структура и состав микробного сообщества, его функциональная активность [4]. Также было изучено профильное распределение численности микроорганизмов основных эколого-трофических групп, выявлена ферментативная активность минеральных горизонтов почв различных гра-

нулометрических фракций. Последнее позволило приблизиться к вопросу о роли микробиоты в формировании матричной организации почв [6]. На основании полученных данных комплексных микробиологических исследований была составлена карта-схема биогенности почв заповедной территории.

Микробные сообщества лесных почв северотаежной подзоны Карелии более подробно были исследованы в двух разных аспектах: основные закономерности функционирования микробных комплексов рассмотрены на примере почв запо- ведника «Костомукшский», а практическая роль микробиоты раскрыта при изучении влияния аэ-ротехногенного загрязнения на биологическую активность почв (на примере окрестностей Костомукшского ГОКа) [11].

Что касается почв Северного Приладожья, то их микробная составляющая практически не исследована. Вместе с тем почвы буроземного типа встречаются только в среднетаежной подзоне Карелии, причем локально [14], что дает основание для проведения более глубоких комплексных исследований почв. Микроорганизмы являются активными агентами разложения мортмассы, определяют темп и направленность трансформации органического вещества в почве, участвуют в синтезе гумуса. Биологическая активность почв – это интегральный показатель состояния всей микробиоты. В связи с этим основная цель исследования состояла в изучении биологической активности почв еловых генетических резерватов Северного Приладожья.

Полученные данные о структурно-функциональной организации микробного сообщества могут быть использованы при долгосрочном эколого-микробиологическом мониторинге почв, сформировавшихся в еловых древостоях, а также стать основой при разработке санитарно-гигиенических показателей качества почв антропогенно нарушенных экосистем.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в северной части Приладожья Карелии. Постоянные пробные площади (ППП) № 7 и № 8 заложены в Сортавальском и Хелюльском участковых лесничествах Сортавальского центрального лесничества, где расположены еловые генетические резерваты (№ 6 и № 8), подробное описание которых приводится в [10].

ПП7. Ельник черничный, 100-летний, состав 5,3E 1,2С 3,4Б 0,1Ос, III класс бонитета. Запас древесины 443 м 3/га, относительная полнота 1,2.

ПП8. Ельник черничный, 100-летний, состав 9,1E 0,3С 0,3Б 0,4Ос. Имеет II класс бонитета, запас древесины 404 м 3/га, относительная полнота 0,95. При исследовании микробного сообщества анализировались смешанные образцы почв, отобранные на участках с привязанностью к доминирующим парцеллам. Таксономическая принадлежность почв устанавливалась в соответствии с региональной классификацией [14], [16]. Отбор почв для микробиально-биохимических анализов был произведен по генетическим горизонтам на стенке разреза из пяти точек на всю глубину профиля. Численность почвенных гетеротрофных микроорганизмов, которые принимают участие в трансформации азот- и углеродсодержащих соединений, определяли методом посева на плотные элективные питательные среды по методике [12]. При этом количество бактерий, использующих органические формы азота, учитывали на мясопептонном агаре (МПА), ассимилирующих минеральный азот – на крахмало-аммиачном агаре (КАА), олигонитрофилы – на среде Эшби, олиготрофные микроорганизмы – на почвенном агаре (ПА). Численность актиномицетов определяли на КАА. Комплекс аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов изучался на среде Гетчинсона. Микроскопические грибы подсчитывали на среде Чапека со стрептомицином в качестве ингибитора роста бактерий. Определение видового состава микробного ценоза почв проводили молекулярным методом ГХ–МС [17].

Коэффициент микробиологической минерализации и иммобилизации, рассчитанный как отношение бактерий, утилизирующих минеральные формы азота, к численности микроорганизмов, потребляющих органический азот (КАА/МПА), использовали для оценки морфофункциональной структуры микробоценоза и направленности трансформации органического вещества [12].

Активность каталазы устанавливали газометрически, описание методики приводится в [12]. В отобранных образцах почв определяли содержание общего углерода в аналитической лаборатории Института леса КарНЦ РАН на CHN-анализаторе по общепринятой методике, данные представлены в нашей предыдущей публикации [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Почвенный покров Приладожья отличается достаточно большой пестротой, что создает микролокусы с контрастными эдафическими условиями для развития микроорганизмов. В этой связи для исследования свойств почв еловых генетических резерватов использовали традиционный прием в почвоведении: на основе морфологического строения почвенного профиля множество изучаемых почвенных разностей разделили на генетически близкие группы. На основании этого было выделено пять наиболее распространенных типов почв, встречающихся на обоих пробных площадях (ПП7 и ПП8). Морфологические, физические, химические свойства почв различного генезиса были рассмотрены в [10]. В целом отмечено, что для изучаемых почв ведущими почвообразовательными процессами являются буроземо- и глееобразование, а также торфонакопление. Степень развития профиля лесных почв определяется местоположением на элементах рельефа. Три разреза (органогенная примитивная (А0, А1), торфяно-болотная (А0Т, А0А1) и подбур (А0, А1hBfm, Bfm, BC)) характеризуют почвы, сформировавшиеся на скальном основании. Два разреза характеризуют почвы, сформировавшиеся на суглинистой морене: бурозем грубогумусный типичный (А0, А1, Bfm, B2, BC, C) и торфяно-глеевая переходная (T0,

T 1 , Bhg, G, C). Согласно морфологическому описанию, органогенная примитивная и торфяноболотная почвы характеризуются укороченным профилем, резкая граница между горизонтами отсутствует, переход между ними постепенный. Профили бурозема грубогумусного и подбура более дифференцированы по цвету, структуре, границы между горизонтами более заметны.

Микробиологические исследования показали, что наиболее благоприятные условия для развития микроорганизмов складываются в почв ах автоморфных участков ландшафта: бурозема грубогумусного типичного и подбура среднемощного, сформировавшихся на суглинистой морене (табл. 1, рис. 1). В данных почвах формируется микробоценоз, образуемый из разнообразных таксономических групп: грибы, бактерии, актиномицеты. Среди эколого-трофических групп микроорганизмов преобладают аммонификаторы, олигонитрофилы, олиготрофы, а также комплекс целлюлозоразрушающих микроорганизмов (КЦМ). В составе аммонификаторов верхних горизонтов почв отмечен высокий процент спорообразующих бактерий (> 40 %), что свидетельствует о глубине минерализационных процессов. Гетеротрофные слизеобразующие бактерии рода Pseudomonas также были многочисленны в исследуемых почвах.

Численность бактерий, утилизирующих минеральные соединения азота, выше по сравнению с бактериями, использующими органические формы азота. Для органогенных горизонтов исследуемых почв характерным является высокое значение коэффициента микробиологической минерализации и иммобилизации Мишустина (КАА / МПА > 3,6), что подтверждает высокий уровень биодеструкции органических соединений в почве [13], [18]. При этом в составе комплекса бактерий, потребляющих минеральные формы азота, присутствуют актиномицеты, что подтверждает высокую скорость превращения трудноразлагаемых азотсодержащих соединений в почве. Они не были доминантами в микробном сообществе, а выступали в качестве ассоциантов, обладающих высокой функциональной активностью. Большое значение в микробном сообществе принадлежит бактериям-олигонитрофилам и олиготрофам, что свидетельствует о полноте биодеструкции органических и органоминеральных соединений в почвах до конечных стадий.

Численность микроскопических грибов в верхнем горизонте изучаемых почв (А0) составляет < 32 тыс./см3 почвы. Микромицеты, обладая мощным гидролитическим аппаратом, способны разрушать различные органические субстраты, регулировать круговорот элементов-биогенов [13]. Представители рода Penicillium были многочисленны в микоценозах всех исследуемых почв.

Также для изучаемых почв отмечали высокую численность комплекса целлюлозоразрушающих

Рис. 1. Трофическая структура микробного сообщества органогенного горизонта почв, сформировавшихся в ельнике черничном: 1 - сапрофитные бактерии; 2 - бактерии, использующие минеральные соединения азота;

3 - олигонитрофилы; 4 - олиготрофы микроорганизмов (до 2 тыс./см3 почвы). Состав КЦМ был гетерогенным, в верхнем органогенном горизонте почв многочисленны бактерии, в нижележащих горизонтах наблюдали развитие микроскопических грибов. При этом выявили окрашенные в ярко-оранжевые цвета колонии миксобактерий и обильное выделение ими слизи. Слизеобразование, как проявление метаболической активности прокариот, является одним из важных факторов формирования структуры почв. Необходимо подчеркнуть, что целлюлоли-тики способны не только образовывать легкорастворимые соединения углерода, но и подвижного фосфора, необходимого для роста и развития как микробиоты, так и растений.

Биологическая активность почв зависит от гидротермических условий [1], [9]. Результаты показали, что в почвах, развитых в условиях повышенного увлажнения (торфяно-болотная и торфяно-глеевая переходная), структура и состав микробного сообщества имеют как сходства, так и отличия с почвами, сформировавшимися в автоморфных участках ландшафта. Сходство заключается в присутствии всех наиболее значимых эколого-трофических групп: копиотрофы, олиготрофы, гидролитики. Это свидетельствует о том, что характер метаболических процессов, которые происходят в исследуемых почвах, однонаправленный: ингибирование процесса синтеза собственно органического вещества продуктами распада мортмассы, накопление их в почве и медленная трансформация микробиотой. Отличия заключаются в характере распределения по профилю почв важнейших эколого-трофических групп. Наибольшую численность микроорганизмов отмечали в средней части профиля гидроморфных почв, в отличие от почв автоморфного ряда, абрис распределения которых имеет максимум в верхней части профиля (органогенный горизонт А0).

В исследуемых почвах численность микроми-цетов и их распределение по профилю являются характерными для почв с периодическим увлаж-

Профильное распределение основных эколого-трофических групп микроорганизмов в почвах исследуемых еловых биогеоценозов, тыс./см3 почвы

|

Объект исследования, горизонт почв |

Влажность почв, К |

Бактерии, использующие |

Бактерии-олигонитрофилы |

Бактерии-олиго-трофы |

Микро-мицеты |

КЦМ |

Коэффициент мине-рализа-ции |

|||

|

органические соединения азота |

минеральные формы азота |

|||||||||

|

общее |

споровые |

общее |

актиноми-цеты |

|||||||

ПП7. Почва – органогенная примитивная на скальном основании

|

А0 |

3,5 |

288 |

121 |

908 |

23 |

1782 |

1881 |

25 |

0,3 |

3,1 |

|

Почва – бурозем грубогумусный типичный на суглинистой морене |

||||||||||

|

А 0 |

2,5 |

1058 |

444 |

5835 |

46 |

2333 |

1808 |

5 |

2, |

5,5 |

|

А1 |

1,4 |

696 |

334 |

3058 |

201 |

2009 |

1372 |

31 |

8 |

4,4 |

|

Bfm |

1,2 |

235 |

157 |

283 |

не обн. |

559 |

497 |

39 |

3 |

1,2 |

|

В2 |

1,3 |

206 |

66 |

241 |

не обн. |

525 |

181 |

22 |

1 |

1,2 |

|

ВС |

1,2 |

61 |

21 |

98 |

не обн. |

304 |

57 |

21 |

не обн. |

1,6 |

Почва – торфяно-болотная на скальном основании

|

А0Т` |

9,6 |

17 |

4 |

10 |

10 |

10 |

4 |

4 |

сл. |

0,6 |

|

А 0 Т`` |

5,5 |

40 |

18 |

103 |

116 |

116 |

53 |

3 |

сл. |

2,6 |

|

А0Т``` |

4,2 |

76 |

36 |

110 |

104 |

104 |

110 |

3 |

сл. |

1,5 |

|

А0А1 |

1,9 |

101 |

41 |

143 |

211 |

211 |

55 |

11 |

не обн. |

1,4 |

ПП8. Почва – подбур среднемощный грубогумусный на скальном основании

|

А0 |

2,9 |

1372 |

576 |

4970 |

130 |

2178 |

5058 |

32 |

1 |

3,6 |

|

AlhBfm |

3,2 |

212 |

85 |

768 |

28 |

2120 |

559 |

19 |

2 |

3,6 |

|

B fm |

1,5 |

139 |

39 |

156 |

не обн. |

535 |

172 |

38 |

1 |

1,1 |

|

ВС |

1,2 |

212 |

2 |

59 |

не обн. |

252 |

78 |

48 |

не обн. |

0,3 |

Почва – торфяно-глеевая переходная на суглинистой морене

Следует отметить различия в микробных комплексах органогенных примитивных почв, характерной особенностью которых является достаточно короткий микробиологический профиль. При этом наибольшую плотность микробного населения отмечали в верхнем горизонте почв, что создает предпосылки для более высокой концентрации агрессивных метаболитов как самих микроорганизмов, так и растений, а также мортмассы, которая находится на разных стадиях разложения. Продукты деструкции, прямо и кос- венно воздействуя на почвообразующую породу, вовлекают в общий химический круговорот дополнительные элементы питания, которые с внутрипочвенным стоком могут мигрировать в нижележащие страты почв, обогащая их. Это будет способствовать улучшению трофического режима почв, увеличению продуктивности елового древостоя.

Одна из задач исследования состояла в составлении кадастра микроорганизмов почв ненарушенных лесных экосистем. Впервые на примере почв буроземного типа в А0 и А1 горизонтах молекулярным методом были выделены биотипы микроорганизмов, принадлежащие к различным таксономическим группам (рис. 2). При этом установили, что доминируют по численности в микробном сообществе бактерии родов Caulobacter и Rhodococcus. Также отмечали высокую численность бактерий Streptomyces-

Рис. 2. Состав микробного сообщества бурозема грубогумусного, сформировавшегося в ельнике черничном

Рис. 3. Активность каталазы (1) и содержание общего углерода (2) в почвах еловых биогеоценозов

Nocardiopsis, Bacillus sp. Представители последнего рода, как известно, являются активными продуцентами протеолитических ферментов [5]. Они, участвуя в конечных этапах превращения органического вещества, осуществляют более глубокую минерализацию природных полимеров. Их высокая численность в изучаемых почвах подтверждает интенсивно идущие процессы микробной трансформации органического вещества.

Одним из показателей напряженности метаболических процессов, происходящих в почве, является активность каталазы [1], [5]. Фермент класса оксидоредуктаз участвует в разложении перекиси водорода, образуемой в процессе окисления липидов, углеводов, белков. На основании полученных данных установили, что по активности каталазы верхнего горизонта автоморфные почвы образуют ряд: бурозем грубогумусный типичный > подбур среднемощный грубогумусный > органогенная примитивная (рис. 3). При этом нами установлено, что в почвах с выраженным процессом буроземообразования структура, динамика микробных комплексов, их ферментативная активность сопряжены и коррелируют с содержанием органического вещества: максимальная активность выявляется в горизонте А0, вглубь почвенной толщи она резко снижается. Для почв с периодическим застойным увлажнением границы диапазона изменения активности каталазы в органогенном горизонте почв близки. Это свидетельствует о схожести процессов, происходящих в них: усиление анаэробных процессов и формирование условий для аккумуляции слаборазложившегося органического вещества и, как следствие, торфонакопления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований показали, что в микробном сообществе изучаемых почв присутствуют важнейшие эколого-трофические группы. Микробиологические свойства исследуемых почв имеют отличия. В почвах буроземного типа максимальная численность микроорганизмов приурочена к верхнему горизонту почв, соотношение эколого-трофических групп в составе микробного сообщества и ферментативная активность свидетельствуют о высокой напряженности микробиологических процессов. В почвах гидроморфного типа наибольшая численность выявлена в средней части профиля, поэтому характер распределения важнейших эколого-трофических групп иной, в целом метаболическая активность микробиоты ниже, чем в почвах вышеуказанного типа. В примитивных почвах микробиологическая и ферментативная активность максимально проявляется только в верхнем горизонте почв.

Хотя в данной работе не рассматривался вопрос о сравнении биологической активности се-веро- и среднетаежной подзон Карелии, можно отметить, что микробные сообщества почв еловых генетических резерватов Северного Прила-дожья Карелии имеют особенности. В изучаемых биотопах присутствуют все важнейшие экологотрофические группы, имеющие широкий диапазон численности, высокую функциональную активность. Высокая численность бактерий, осуществляющих круговорот азота и углерода, положительно влияет на биологическую активность почв, создает оптимальные условия для более глубокой деструкции органического веществ, что способствует накоплению гумуса. Последнее определяет хорошие лесорастительные свойства почв, высокую продукционную способность еловых фитоценозов, произрастающих в данных условиях.

* Работа выполнена в рамках проекта «Генетическая изменчивость малонарушенных популяций ели финской Picea x fennica Regel Kom. в Карелии» Подпрограммы «Генофонды и генетическое разнообразие» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Биологическое разнообразие».

Список литературы Биологическая активность почв еловых генетических резерватов Северного Приладожья

- Артамонова В. С. Микробиологические особенности антропогенно преобразованных почв Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. 225 с.

- Германова Н. И., Медведева М. В. Микрофлора почв заповедника «Кивач»//Труды Карельского научного центра Российской академии наук. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. Вып. 10. С. 10-14.

- Гродницкая И. Д., Сорокин Н. Д. Почвенно-микробиологический мониторинг лесоболотных экосистем Западной Сибири//Почвоведение. 2004. № 8. С. 945-951.

- Загуральская Л. М., Медведева М. В. Микробное разнообразие почв хвойных и лиственных лесов//Разнообразие почв и биоразнообразие в лесных экосистемах средней тайги. М.: Наука, 2006. С. 228-234.

- Звягинцев Д. Г., Бабьева И. П., Зенова Г. М. Биология почв. М.: Изд-во МГУ, 2005. 448 с.

- Зубкова Т. А., Карпачевский Л. О. Матричная организация почв. М.: Русаки, 2001. 298 с.

- Казеев К. Ш., Фомин С. Е., Колесников С. И., Вальков В. Ф. Биологические особенности локально-гидроморфных почв Ростовской области//Почвоведение. 2004. № 3. С. 361-372.

- Каницкая Л. В., Рохин А. В., Медведева С. А., Кушнарев Д. Ф., Калабин Г. А. К вопросу о наличии лигнина в низкоорганизованных растениях: сфагновом мхе, хвоще топяном, папоротнике орляке//Химия в интересах устойчивого развития. 1999. Т. 7. С. 331-337.

- Макушкин Э. О., Корсунов В. М., Павлова И. И. Биомасса микробных сообществ различных типов аллювиальных почв верховьев дельты Селенги//Известия Российской академии наук. Сер. биол. 2009. № 1. С. 100-107.

- Медведева М. В., Федорец Н. Г., Ильинов А. А., Раевский Б. В., Рудковская О. А. Морфологические и химические свойства почв генетических резерватов Северного Приладожья//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2012. № 6 (127). С. 20-26.

- Медведева М. В., Яковлев А. С. Изменение биохимических показателей почв в зоне влияния Костомукшского горно-обогатительного комбината//Почвоведение. 2011. С. 233-239.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/Под ред. Д. Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с.

- Мирчинк Т. Г. Почвенная микология. М.: Изд-во МГУ, 1988. 220 с.

- Морозова Р. М. Лесные почвы Карелии. Л.: Наука, 1991. 184 с.

- Полянская Л. М., Никонов В. В., Лукина Н. В. Микроорганизмы Al-Fe-гумусовых подзолов сосняков лишайниковых в условиях аэротехногенного загрязнения//Почвоведение. 2001. № 2. С. 215-226.

- Федорец Н. Г., Морозова Р. М., Синькевич С. М., Загуральская Л. М. Оценка продуктивности лесных почв Карелии. Петрозаводска: КарНЦ РАН, 2000. 190 с.

- Osipov G. A., Turova E. S. Studying species composition of microbial communities with the use gas chromatographymass spectrometry [Microbial community of kaolin]. FEMS Microb. 1997. Rev. 20. P. 437-446.

- Robert L. Tate III. Soil microbiology (second edition). New York: John Wiley. Sons. Inc., 2000. 348 p.