Биологическая продуктивность корневищ aconitum Septentrionale koelle в растительных сообществах горно-лесной зоны Республики Башкортостан

Автор: Жигунова Светлана Николаевна, Ибатуллина Зарина Азатовна, Шендель Галина Викторовна, Михайленко Оксана Ивановна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

С использованием экспресс-метода оценки продуктивности заготавливаемой части растения по его обилию и встречаемости в растительных сообществах в горно-лесной зоне Республики Башкортостан проведен анализ биологической продуктивности корневищ Aconitum septentrionale Koelle. В этой зоне A. septentrionale встречается в сообществах, относящихся в системе эколого-флористической классификации к 51 ассоциации и безранговым сообществам 16 союзов 13 порядков 7 классов растительности. Высокую биологическую продуктивность этот вид имеет в 14 ассоциациях и одном безранговом сообществе подгольцовой, луговой, лесной и синантропной растительности. Наибольшая биологическая продуктивность корневищ A. septentrionale (211,0-290,5 кг/га в сухой массе) выявлена на вырубках сосново-березовых лесов возрастом до трех лет с относительно мало нарушенным напочвенным покровом и хорошим режимом увлажнения. Установлено, что вырубки являются наиболее перспективным местообитанием для заготовок корневищ A. septentrionale. В сообществах с высоким обилием A. septentrionale отмечается большой размах вариабельности продуктивности корневищ этого вида, что связано с контагиозным распределением его зарослей. При анализе интервальная оценка хорошо отражает вариабельность продуктивности корневищ A. septentrionale в пределах сообществ одного синтаксона.

Биологическая продуктивность, горно-лесная зона, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/148205721

IDR: 148205721 | УДК: [581.55:

Текст научной статьи Биологическая продуктивность корневищ aconitum Septentrionale koelle в растительных сообществах горно-лесной зоны Республики Башкортостан

Борец северный ( Aconitum septentrionale Koelle, сем. Ranunculaceae Juss.) является одним из наиболее широко распространенных на Южном Урале перспективных алкалоидоносных видов – источников сырья для производства медицинских препаратов [1, 2]. Его корневища используют в качестве сырья для получения дитерпенового алкалоида лаппаконитина, на основе которого производится антиаритмический препарата Аллапинин. Продуктивность вида в растительных сообществах, описанных в системе единиц эколого-флористической классификации, ранее анализировалась с использованием традиционных методов ботанического ресурсоведения [3]. Однако к настоящему времени число описанных синтаксонов существенно увеличилось и изменился их объем, что, с одной стороны, позволяет точнее характеризовать экологические особенности местообитаний этого вида, а с другой стороны, – требует уточнения продуктивности корневищ A. septentrionale в ранее описанных синтаксонах и ее расчет в сообществах новых синтаксонов.

Цель работы: анализ биологической продуктивности корневищ A. septentrionale с использованием экспресс-метода оценки продуктивности заготавливаемой части растения по его обилию и встречаемости в растительных сообществах горно-лесной зоны Республики Башкортостан (РБ).

Материалы и методы. Для оценки продуктивности корневищ A. septentrionale был использован метод расчета продуктивности растений по проективному покрытию, ранее применявшийся для других видов [4-6] с модификациями, позволяющими использовать при расчетах их обилие и встречаемость вида в растительных сообществах [1]. На предварительном этапе было проанализировано обилие этого вида в геоботанических описаниях растительных сообществ Южного Урала для того, чтобы оценить вариабельность этого показателя. Далее в типичных для вида растительных сообществах ( Stachyo sylvaticae-Tilietum cordatae , Lathyro gmelinii-Laricetum sukaczewii и Calystegio-Archangelicetum littoralis - название растительных сообществ приведено по Продромусу растительных сообществ РБ [7]) для каждого балла обилия закладывалось по 10-15 площадок размером 1 м2, на которых отмечалось проективное покрытие и выкапывались, высушивались и взвешивались корневища изучаемого вида. Было установлено, что корреляция между сухой массой корневищ и проективным покрытием надземной части растений A. septentrionale составляет +0,89, что соответствовало данным литературы [8, 9]. Затем проводился регрессионный анализ линейной зависимости массы заготавливаемых частей растений этого вида на единицу площади (сырьевой продуктивности) от его проективного покрытия. В результате было получено уравнение:

М = 0,5283 + 1,0967*Пп,

где М – сырьевая продуктивность заготавливаемой части растений, ц/га, Пп – проективное покрытие A. septentrionale , %.

При расчетах интервальных значений продуктивности использовались минимальные и максимальные значения баллов обилия в геоботанических описаниях: для балла «r» в качестве минимального и максимального значения проективного покрытия брались 0,1% и 0,4%; для балла «+» – соответственно, 0,5% и

0,9%; для балла «1» – 1% и 4,9% и т.д. Для интервальной оценки продуктивности A. septentrionale в конкретной ассоциации вычислялось среднее арифметическое минимальных и среднее арифметическое максимальных значений проективного покрытия в геоботанических описаниях (без учета описаний, в которых вид не встретился). Затем по регрессионному уравнению рассчитывалась средняя минимальная и средняя максимальная продуктивности в геоботанических описаниях с присутствием этого вида. Полученные значения умножались на встречаемость вида в сообществе (отношение числа геоботанических описаний с участием вида к общему числу описаний, приведенных для характеристики ассоциации) [1].

Результаты и обсуждение. В горно-лесной зоне РБ A. septentrionale встречается в сообществах, относящихся в системе эколого-флористической класс-сификации к 51 ассоциации и безранговым сообществам 16 союзов 13 порядков 7 классов растительности. Наиболее высокую биологическую продуктивность этот вид имеет в 15 ассоциациях и безранговых сообществах подгольцовой, луговой, лесной и синантропной растительности (табл. 1). Из таблицы 1 видно, что наибольшая биологическая продуктивность корневищ A. septentrionale (211,0–290,5 кг/га в сухой массе) характерна для вырубок варианта Populus tremula субассоциации epilobietosum montanae ассоциации Chamae-nerio angustifolii-Deschampsietum cespitosae . Сообщества варианта Populus tremula формируются на вырубках сосново-березовых лесов возрастом до трех лет с относительно мало нарушенным напочвенным покровом в условиях хорошего режима увлажнения, что обусловливает быстрое формирование обильного подроста с доминированием осины семенного и вегетативного происхождения. По мере роста подроста на месте сообществ варианта Populus tremula формируются сообщества субассоциации Chamaenerio angusti-folii-Deschampsietum cespitosae subass . populetosum tremulae . При этом происходит угнетение A. Septen-trionale и продуктивность его корневищ снижается в 5-6 раз (табл. 1). Через 10-12 лет после проведения рубок эти сообщества постепенно замещаются коренными сообществами сосново-березовых лесов преимущественно ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris , в которых продуктивность падает до 14-35 кг/га в сухой массе. При наличии умеренных антропогенных воздействий (эпизодического выпаса и сенокошения) на месте небольших вырубок могут формироваться поляны, которые в системе эколого-флористической классификации относятся к сообществу Aconitum licoctonum-Bistorta major с достаточно высокой продуктивностью корневищ A. septentrionale (52,4–149,0 кг/га в сухой массе). Таким образом, вырубки сосновоберезовых лесов возрастом до трех лет с относительно мало нарушенным напочвенным покровом и хорошим режимом увлажнения являются наиболее перспективным местообитанием для заготовок корневищ A. septentrionale.

Почти столь же высокая продуктивность корневищ A. septentrionale (60,1–279,5 кг/га в сухой массе) наблюдается в синантропных сообществах Chaerophyl-letum prescottii и Calystegio-Archangelicetum littoralis. При этом собственно синантропными являются только высокотравные сообщества Chaerophylletum prescottii, формирующиеся в горно-лесной зоне на местах, где в результате антропогенной деятельности почва обогащена азотом (поляны с порубочными остатками, места бывших стоянок скота и т.д.). Эти сообщества не занимают больших площадей и не представляют интереса для массовой заготовки корневищ.

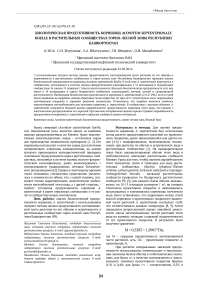

Таблица 1. Биологическая продуктивность корневищ Aconitum septentrionale Koelle в типичных для этого вида растительных сообществах горно-лесной зоны РБ

|

Растительные сообщества |

Продуктивно сть в сухой массе, кг/га |

|

подгольцовая растительность |

|

|

Aconogono alpini-Filipenduletum ulmariae |

30,0–125,9 |

|

Cicerbito uralensis-Aconogononetum alpini |

19,1–73,2 |

|

лесная растительность |

|

|

Cerastio pauciflori-Piceetum obovatae subass. populetosum tremulae |

90,3–276,0 |

|

Lathyro gmelinii-Laricetum sukaczewii |

53,1–241,9 |

|

Geo rivali-Pinetum sylvestris |

43,0–193,3 |

|

Brachypodio sylvatici-Abietetum sibiricae |

44,4–156,7 |

|

Cerastio pauciflori-Piceetum obovatae subass. betuletosum pubescentis |

25,2–100,9 |

|

Chrysosplenio alternifolii-Piceetum obovatae |

27,3–84,6 |

|

Myosotido sylvaticae-Pinetum sylvestris |

15,5–55,0 |

|

Galio odorati-Pinetum sylvestris |

22,7–50,8 |

|

Stachyo sylvaticae-Tilietum cordatae |

17,8–49,3 |

|

луговая растительность |

|

|

Сооб. Aconitum licoctonum-Bistorta major |

52,4–149,0 |

|

синантропная растительность |

|

|

Chaerophylletum prescottii |

60,1–279,5 |

|

Calystegio-Archangelicetum littoralis |

60,1–279,5 |

|

Urtico dioicae-Filipenduletum ulmariae |

11,3–45,2 |

|

вырубки |

|

|

Chamaenerio angustifolii-Deschampsietum cespitosae subass. epilobietosum montanae var. Populus tremula |

211,0–290,5 |

|

Chamaenerio angustifolii-Deschampsietum cespitosae subass . populetosum tremulae |

20,4–78,0 |

Второй тип сообществ – Calystegio-Archan-gelicetum littoralis – формируется по всей горно-лесной зоне в поймах небольших рек и ручьев с различной продолжительностью стояния воды в разные годы во время весеннего разлива, который и является фактором нарушаемости растительного покрова. В составе сообществ ассоциации Calystegio-Archangelicetum litto-ralis кроме A. septentrionale представлены и другие крупные травянистые виды, такие как Angelica archangelica , Heracleum sibiricum и др. В поймах сообщества этой ассоциации часто чередуются с сообществами ассоциации Urtico dioicae-Filipenduletum ulmariae , в которых продуктивность корневищ A. septentrionale в 56 раз ниже вследствие высокой конкуренции с доминирующими видами этой ассоциации.

Высокая продуктивность корневищ A. Septentrio-nale характерна также для подгольцовых высокотравных лугов ассоциаций Aconogono alpini-Filipenduletum ulmariae и Cicerbito uralensis-Aconogononetum alpini. В ассоциации Aconogono alpini-Filipenduletum ulmariae она составляет 30,0-125,9 кг/га в сухой массе, а в ассоциации Cicerbito uralensis-Aconogononetum alpini – 19,1-73,2 кг/га в сухой массе. Эти сообщества распространены в верхней части лесного пояса (10001100 м над ур. м.) по лесным полянам, днищам ложбин вдоль покатых склонов. Ассоциация Aconogono alpini-Filipenduletum ulmariae объединяет высокотравные луга на многих хребтах и горных массивах (Яман-тау, Колпак, Нары, Юша, Кумардак, Машак и др.) [10], а ассоциация Cicerbito uralensis-Aconogononetum alpini – высокотравные луга на горном массиве Иремель [11]. В связи с редкостью этих сообществ заготовку корневищ A. septentrionale проводить в них нецелесообразно.

В лесной растительности наиболее высокая продуктивность (90,3-276,0 кг/га в сухой массе) выявлена в субассоциации populetosum tremulae ассоциации Cerastio pauciflori-Piceetum obovatae . Ассоциация объединяет елово-пихтовые неморальнотравные леса, распространенные в горных регионах Южного и Среднего Урала. Они приурочены преимущественно к слаборазвитым, средним по плодородию и достаточно увлажненным почвам на пологих склонах хребтов различных экспозиций на высоте 700-1100 м над ур. м. [12]. Субассоциация Cerastio pauciflori-Piceetum obovatae subass. populetosum tremulae объединяет вторичные сообщества этой ассоциации на наиболее влажных и богатых почвах. На более бедных почвах после рубок лесов этой ассоциации формируются вторичные березняки субассоциации Cerastio pauciflori-Piceetum obovatae subass. betuletosum pubescentis, в которых продуктивность корневищ A. septentrionale также достаточно высока, но в 3-4 раза ниже, чем в лесах Cerastio pauciflori-Piceetum obovatae subass. populetosum tremulae. В целом, несмотря на достаточно высокую продуктивность корневищ A. septentrionale , леса этих субассоциаций в большинстве случаев не представляют большого интереса для заготовки корневищ из-за значительной удаленности от населенных пунктов.

Почти такая же высокая продуктивность корневищ A. septentrionale (53,1-241,9 кг/га в сухой массе) характерна для лиственничных лесов у верхней границы распространения лесной растительности, которые относятся к ассоциации Lathyro gmelinii-Laricetum sukac-zewii. Эти лиственничники сохранились в виде узкого пояса на высоте 800-900 м над ур.м. на восточном макросклоне хребта Аваляк, в горном массиве Иремель и на некоторых других высоких хребтах Южного Урала. Эти леса являются реликтовыми, имеют уникальный характер и не могут быть использованы в качестве мест заготовки корневищ A. septentrionale .

Несколько более низкая продуктивность корневищ A. septentrionale (43,0-193,3 кг/га в сухой массе) наблюдается в высокопродуктивных широкотравных сосняках и березово-сосновых лесах, ассоциации Geo rivale-Pinetum sylvestris . Эти леса встречаются в наиболее широких долинах горных речек и на пологих подножиях хребтов горного массива Урал-тау и приуро--чены к наиболее богатым для горно-лесной зоны горно-лесным дерновым почвам с достаточным и, иногда, избыточным увлажнением [12]. Большая часть этих лесов в настоящее время вырублена, и на их месте сформировались пойменные луговые сообщества сенокосно-пастбищного использования.

Высокая продуктивность корневищ A. Septen-trionale (44,4-156,7 кг/га в сухой массе) выявлена также в лесах ассоциации Brachypodio sylvatici-Abietetum sibiricae, которые представляют собой смешанные темнохвойно-широколиственные леса, формирующиеся на относительно богатых серых лесных почвах нормального увлажнения на Уфимском плато. Этот тип лесных сообществ приурочен к плоским вершинам хребтов и верхним частям пологих склонов при выходе на плато [13]. Эти местообитания достаточно доступны и представляют несомненный интерес для заготовки корневищ A. septentrionale. На Уфимском плато достаточно высокая продуктивность корневищ A. septentrionale (27,3-84,6 кг/га в сухой массе) наблюдается также в смешанных темнохвойно-широколиственных лесах ассоциации Chrysosplenio alternifolii-Piceetum obovatae. Эти леса формируются на относительно богатых серых лесных почвах с обильным увлажнением. Этот тип лесных сообществ на Уфимском плато приурочен в основном к плоским вершинам хребтов либо к подошвам пологих склонов и верхним частям крутых склонов северных экспозиций при выходе на плато. Крутизна склона может варьировать от 5° до 40° [13]. Эти леса также могут быть использованы для заготовок корневищ A. septentrionale.

Продуктивность корневищ A. septentrionale в среднем от 20 до 50 кг/га в сухой массе отмечается еще в двух широко распространенных типах лесных сообществ - ассоциациях Stachyo sylvaticae-Tilietum cordatae и Galio odorati-Pinetum. Ассоциация Stachyo sylvaticae-Tilietum cordatae представляет собой смешанные липово-кленовые широкотравные леса, формирующиеся на богатых серых лесных почвах нормального увлажнения [12]. Они приурочены к пологим склонам увалов различных экспозиций, подошвам хребтов, а также к большим плоским вершинам и имеют достаточно широкое распространение на западном макросклоне Южного Урала и Уфимском плато. Вторая ассоциация - Galio odorati-Pinetum sylvestris объединяет неморальнотравные сосновые леса, которые встречаются на подошвах пологих склонов, преимущественно северных и восточных экспозиций в западной части Бурзянского района РБ на серых лесных, относительно богатых и хорошо увлажненных почвах. В обоих типах лесных сообществ A. Septentrionale распространен неравномерно и его заросли приурочены, прежде всего, к нарушенным участкам леса. В целом, эта закономерность характерна и для других лесных сообществ.

Выводы:

-

1. В системе единиц эколого-флористической классификации сообщества, имеющие в своем флористическом составе A. septentrionale , относятся к 51 ассоциации и безранговым сообществам 16 союзов 13 порядков 7 классов растительности

-

2. Высокую биологическую продуктивность этот вид имеет в 14 ассоциациях и одном безранговом сообществе подгольцовой, луговой, лесной и синантропной растительности. Наибольшая биологическая продуктивность корневищ A. septentrionale выявлена на вырубках сосново-березовых лесов возрастом до трех лет с относительно мало нарушенным напочвенным покровом и хорошим режимом увлажнения. Установлено, что вырубки являются наиболее перспективным местообитанием для заготовок корневищ A. septentrionale .

-

3. В сообществах с высоким обилием A. septentrionale отмечается большой размах вариабельности продуктивности корневищ этого вида, что связано с контагиозным распределением его зарослей. При анализе продуктивности корневищ этого вида в растительных сообществах, занимающих большие территории, интер-вальная оценка хорошо отражает вариабельность продуктивности корневищ A. septentrionale в пределах сообществ одного синтаксона.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований РАН «Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга (тема – Разработка инновационных подходов к управлению растительными ресурсами для производства медицинских препаратов на основе дитерпеновых алкалоидов)»

Список литературы Биологическая продуктивность корневищ aconitum Septentrionale koelle в растительных сообществах горно-лесной зоны Республики Башкортостан

- Федоров, Н.И. Методологические основы оптимизации ресурсного использования лекарственной флоры Южного Урала/Н.И. Федоров, С.Н. Жигунова, О.И. Михайленко. -М.: Наука, 2013. 212 с.

- Лугманова, М.Р. Суммарное содержание алкалоидов в некоторых растениях лесного пояса Южного Урала/М.Р. Лугманова, Н.И. Федоров, О.И. Михайленко, Я.О. Гуркова//Растительные ресурсы. 2011. Т. 47. № 4. С. 113-118.

- Федоров, Н.И. Aconitum L. и Delphinium L. на Южном Урале: внутривидовая структура, закономерности содержания алкалоидов, оптимизация ресурсного использования: Дис. … докт. биол. наук. -Уфа, 2006. 272 с.

- Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустройстве. -М.: ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1987. 54 с.

- Попова, Е.Н. О регрессии урожайности и проективного покрытия горицвета весеннего на южной границе ареала/Е.Н. Попова, И.В. Абрашкин//Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья: Научно-практическая конференция: Сб. матер. Ч. 1/Куб. гос. ун-т. -Краснодар, 1991. С. 41-43.

- Мухина, В.Ф. Оценка плотности запаса Arctostapholos uva-ursi (L.) Spreng. в Центральной Якутии//Растительные ресурсы. 1995. Т. 31. № 2. С. 75-78.

- Ямалов, С.М. Продромус растительных сообществ Республики Башкортостан/С.М. Ямалов, В.Б. Мартыненко, Л.М. Абрамова и др. -Уфа: Гилем, 2012. 100 с.

- Елсаков, В.В. Спутниковый мониторинг в оценке ресурсов аконита высокого на Приполярном Урале/В.В. Елсаков, В.В. Володин, И.Ф. Чадин и др.//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12, № 1(4). С. 1123-1129.

- Елсаков, В.В. Способ оценки распределения и запасов ресурсных и редких видов растений в пределах крупных территориальных массивов/В.В. Елсаков, В.В. Володин, И.Ф. Чадин, И.О. Марущак: Пат. 2443977 (РФ). 2012.

- Ямалов, С.М. Синтаксономия луговых сообществ//Флора и растительность Южно-Уральского государственного природного заповедника. -Уфа: Гилем, 2008. C. 256-263.

- Ишбирдин, А.Р. Растительность горного массива Иремель: синтаксономия и вопросы охраны/А.Р. Ишбирдин, Р.Ю. Муллагулов, С.И. Янтурин. -Уфа, 1996. 109 с.

- Мартыненко, В.Б. Синтаксономия лесов Южного Урала как теоретическая основа развития системы их охраны: Дис. … докт. биол. наук. -Уфа, 2009. 495 с.

- Кулагин, А.Ю. Водоохранно-защитные леса Уфимского плато: экология, синтаксономия и природоохранная значимость/А.Ю. Кулагин, Э.З. Баишева, А.Н. Давыдычев и др. -Уфа: Гилем, 2007. 448 с.