Биологические и агрохимические свойства лугово-черноземной почвы Омского Прииртышья в связи с продуктивностью кормовых культур при применении минеральных удобрений

Автор: Шулико Н.Н., Тимохин А.Ю., Хамова О.Ф., Бойко В.С., Тукмачева Е.В., Корчагина И.А., Вейнбендер А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Микробиология почвы

Статья в выпуске: 1 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

Мировой опыт выращивания агрокультур свидетельствует о необходимости рационального использования как природных (почвенное плодородие, биопотенциал растений), так и агрогенных (применение удобрений, современные системы земледелия) факторов. Минеральные удобрения оказывают воздействие на количество, активность и разнообразие почвенной микрофлоры за счет увеличения продуктивности системы, возврата растительных остатков и содержания органического вещества в почве. В настоящей работе мы показали, что в результате систематического применения минеральных удобрений биологическое состояние лугово-черноземной почвы остается благоприятным по ряду микробиологических показателей, при этом продуктивность кормовых трав в двух изученных агроценозах повышалась. Целью исследований была оценка влияния удобрений на изменение свойств почвы под различными культурами и на продуктивность этих культур в условиях лесостепной зоны юга Западной Сибири. Исследования проводили в 2020-2022 годах в Омской области в полевом стационарном опыте на участке со средней обеспеченностью подвижным фосфором (по Чирикову). В восьмипольном зернотравяном севообороте под многолетними травами (ежа сборная Dactylis glomerata L. в смеси с эспарцетом песчаным Onobrýchis arenária (Kit.) DC.) и однолетними травами (сорго-суданковый гибрид Sorghum ½ drummondii (Steud.) Millsp. & Chase) определяли численность различных групп микроорганизмов, ферментативную активность, содержание азота нитратов и нитрификационную способность пахотного слоя почвы, а также урожайность культур. Изучение микробного пула лугово-черноземной почвы в стационарном опыте показало, что развитие ценных в агрономическом отношении групп микроорганизмов происходило интенсивнее под однолетними травами, чем под многолетними. Оптимизация минерального питания (N60P60) смеси ежи сборной с эспарцетом в наибольшей степени стимулировала рост численности фосфатмобилизующих микроорганизмов и почвенных микромицетов соответственно на 118 и 122 % к контролю, под сорго-суданковым гибридом достоверно увеличилось количество амилолитической и олигонитрофильной микрофлоры на 57-90 % к контролю. Анализ изменения общей численности определяемой микрофлоры показал стимулирующее влияние минеральных удобрений на состояние микробоценоза почвы под изученными посевами. Применение минеральных удобрений повлияло на общую численность микробного ценоза в равной степени под многолетними и однолетними травами: увеличение составило 51-52 % по отношению к контролю. Установлено негативное влияние длительного применения минеральных удобрений на активность окислительно-восстановительного фермента каталазы (снижение показателя по отношению к контролю составило до 14 % в зависимости от культуры). На активность гидролитических ферментов (уреаза, инвертаза) использованный агроприем существенного влияния не оказал. Наблюдения за нитратным режимом лугово-черноземной почвы показали, что применение минеральных удобрений в посевах сорго-суданкового гибрида и травосмеси в дозе N60P60 повышало содержание азота нитратов в среднем за вегетацию в два и более раз по отношению к неудобренному варианту. Урожайность многолетних трав в годы исследований составляла 3,84-4,57 т/га сухого вещества в контрольном варианте, 4,82-4,89 т/га с удобрениями Изучаемый агроприем способствовал достоверному увеличению урожайности сорговой культуры на 1,65 т/га сухого вещества, или 39 %, в сравнении с контролем. Урожайность культур имела наиболее сильную прямую корреляционную связь с микрофлорой азотного цикла - амилолитической и протеолитической (соответственно r = 0,98 и r = 0,85; p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Почвенные микроорганизмы, ферментативная активность, минеральные удобрения, нитратный азот, нитрификационная способность, севооборот, многолетние травы, сорго-суданковый гибрид, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/142241612

IDR: 142241612 | УДК: 633.2:631.46:631.559 | DOI: 10.15389/agrobiology.2024.1.156rus

Текст научной статьи Биологические и агрохимические свойства лугово-черноземной почвы Омского Прииртышья в связи с продуктивностью кормовых культур при применении минеральных удобрений

Сорговые культуры — одни из ведущих в мировом сельскохозяйственном производстве (1). Ареал их возделывания имеет устойчивую тенденцию к расширению вследствие высокой и стабильной продуктивности, эффективного использования инсоляции и фотосинтетических ресурсов, засухоустойчивости (2, 3). Многолетние травы, помимо кормовых достоинств, обогащают почвы органическим веществом, улучшают ее водно-156

физические, агрохимические и биологические свойства (4).

Роли биологических факторов в поддержании здоровья и продуктивности растений, а также устойчивости агроценозов уделяется в настоящее время большое внимание (5). Микроорганизмы представляют собой наиболее многочисленный компонент биологической фазы почвы, который непосредственно влияет на стабильность агроэкосистемы (6).

Почву населяют многочисленные организмы с активным метаболизмом (7-9). Микробный ценоз формирует основу плодородия всех почвенных экосистем (10, 11). Количественный учет и разнообразие микроорганизмов используют для оценки влияния различных агроприемов на экосистемы. Микробная активность чувствительна к различным типам удобрений и средств защиты растений, к способам обработки почвы или воздействию корневых выделений культивируемого растения (12, 13).

Изучение структуры эколого-трофических групп почвенных микроорганизмов, которые являются одним из диагностических показателей состояния микробоценоза, необходимо для определения баланса процессов минерализации и синтеза органических соединений (14).

Мировой опыт свидетельствует о необходимости использования природных (почвенное плодородие, климат, ландшафт, биопотенциал растений) и агрогенных (удобрения и средства защиты растений, современные системы земледелия) факторов при выращивании агрокультур (15).

Эффект минеральных удобрений не ограничивается прямым воздействием на продукционный процесс растения. Они также влияют на количество, активность и разнообразие почвенных организмов: минеральные удобрения могут повысить биологическую активность почвы за счет увеличения продуктивности системы, возврата растительных остатков и содержания органического вещества в почве (16). В умеренных дозах удобрения активируют жизнедеятельность различных групп микроорганизмов. При этом возрастает численность аэробных и анаэробных азотфиксаторов, аммонификаторов, целлюлозоразрушающих бактерий, актиномицетов и микрогрибов (17, 18). Однако чрезмерная активация почвенной микробиоты может привести к негативным экологическим последствиям: ухудшению биологических и физико-химических свойств почв, минерализации гумуса, росту газообразных потерь азота в процессе денитрификации и нитрификации, накоплению нитратов в почве, растениях, грунтовых водах, разрушению озонового экрана стратосферы (19, 20). Длительное применение повышенных доз минеральных удобрений может вызвать усиление роста токсинообразующих микробов (21). В ряде исследований показано отрицательное влияние минеральных удобрений на микробиологическую активность почвы, что объясняется подкислением, а также снижением запасов биологически доступного углерода (22).

О влиянии различных агроприемов на биологические процессы почвы можно судить по изменению ферментативной активности почв (23, 24). Установленная во многих исследованиях взаимосвязь между ферментативной активностью и плодородием почв позволяет использовать определение активности ферментов для сравнительной оценки эффективности агротехнических приемов, плодородия почвы в целом, а также диагностики изменения свойств почвы при различных антропогенных и естественных изменениях экосистемы (25).

Формирование ферментного потенциала во многом зависит от агрохимических свойств почв. При их оптимальных значениях создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов и растений, как следствие, увеличивается естественное поступление в почву ферментов из-за образования большей массы микробов и их повышенной физиологической активности (26).

Сообщалось, что внесение минеральных азотно-фосфорных удобрений с высокой дозой азота и фосфора оказывает положительное влияние на агрохимические показатели почвы и повышает активность ферментов (27). Однако в других работах было установлено негативное влияние анионов при внесении минеральных удобрений на активность окислительно-восстановительного фермента каталаза (28) и угнетающее действие средств химизации на активность уреазы в начальные периоды развития пшеницы, тогда как фосфатазная и инвертазная активность чернозема в динамике практически не изменялась (29).

В системе микроорганизмы—почва—растения минеральные удобрения оказывают как прямое положительное влияние на продуктивность агроценозов, так и стимулирующее воздействие на микробное сообщество и, как следствие, на почвенное плодородие, что, в свою очередь, также влияет на продуктивность растений.

Можно констатировать, что в научной литературе имеются данные об отсутствии, положительном и негативном влиянии удобрений на ферментативную активность почвы. При этом мало что известно о последствиях длительного применения минеральных удобрений для энзиматической активности в агроландшафтах Омской области, так как в Сибири (и в России в целом) сохранилось ограниченное число длительных стационарных опытов, в которых можно получить подобную информацию.

Лугово-черноземная почва долгое время удобрялась в полевом опыте в системе севооборота, и в этой связи представляет интерес устойчивость микробоценоза к внесению удобрений, а также изменения биохимических и агрохимических показателей почвы, непосредственно влияющих на продуктивность возделываемых культур.

До настоящего времени лишь небольшое число исследований было посвящено биологической активности почвы при длительном сельскохозяйственном использовании (более 40 лет) в условиях Омского Прииртышья (24, 30, 31).

Воздействие минеральных удобрений на активность эколого-трофических групп почвенной микробиоты, энзиматическую активность, по-прежнему остается актуальной и важной проблемой, требующей постоянного мониторинга.

В представляемой работе мы установили, что применение интенсивной технологии возделывания культур в севообороте привело к усилению активности микробного ценоза лугово-черноземной почвы. Это оказало положительное влияние на урожайность многолетних трав и сорго-суданко-вого гибрида. Не выявлено существенных изменений в активности гидролитических ферментов, однако отмечалось снижение активности каталазы.

Цель нашего исследования — оценить изменения биологических (активность микробного пула и энзиматическая активность), а также агрохимических свойств лугово-черноземной почвы при внесении минеральных удобрений в длительном стационарном опыте (более 40 лет) и влияние наблюдаемых изменений на продуктивность однолетних и многолетних агроценозов.

Опытный участок расположен в южной лесостепной зоне (Омская обл., Омский р-н, 55.04192 ° с.ш., 73.46504 ° в.д.). Территория относится к Приомской равнине (часть Барабинской неогеновой равнины).

Схема двухфакторного опыта предполагала изучение следующих вариантов: агрокультура (фактор А) — многолетние травы, однолетняя трава (сорго-суданковый гибрид); азотно-фосфорное удобрение (фактор В) — без удобрений (контроль), ежегодное допосевное внесение (N 60 P 60 ). Для создания фона удобренности N 60 P 60 использовали селитру аммиачную (марка Б, производитель КАО «Азот», Россия) и аммофос (производитель Балаковский филиал АО «Апатит», Россия). Минеральные удобрения вносили дисковой сеялкой СЗ-3,6 (Россия) до посева, после чего проводили предпосевную культивацию и посев. Со второго года жизни многолетних трав удобрения врезали сеялкой в качестве подкормки весной. Норма высева эспарцета песчаного — 6 млн шт/га, ежи сборной — 8 млн шт/га (посев через 0,45 м), сорго-суданкового гибрида — 20 кг/га (1 млн шт/га), срок посева — II декада мая. В каждом варианте площадь делянки составляла 360 м2, опыт каждый год проводили в 3-кратной повторности.

Пробы для микробиологических исследований почвы отбирали в стерильные пергаментные пакеты 3 раза в течение вегетации растений по основным фазам развития: многолетние травы ежа сборная — кущение, колошение, налив, эспарцет песчаный — стеблевание, бутонизация, цветение); однолетняя трава сорго-суданковый гибрид — кущение, выметывание, молочная спелость; из 4 уколов буром на глубину 0-20 см готовили смешанные образцы. Идентификацию и количественный учет групп микроорганизмов проводили на агаризованных питательных средах: протеолитических бактерий — на мясопептонном агаре (МПА), микроорганизмов, потребляющих азот в минеральной форме (амилолитических), — на крах-мало-аммиачном агаре (КАА), олигонитрофилов — на среде Мишустиной, фосфатмобилизующих — на среде Муромцева, целлюлозоразлагаюших микроорганизмов — на среде Гетчинсона, нитрификаторов — на водном выщелоченном агаре с добавлением двойной аммонийно-магниевой соли фосфорной кислоты, почвенных грибов — на подкисленной среде Чапека (32). Численность почвенных бактерий, актиномицетов и микромицетов оценивали по количеству колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 г абсолютно сухой почвы. Микромицеты идентифицировали до рода по морфолого-культуральным признакам (33).

Анализ ферментативной активности почвы проводили в воздушносухих образцах: инвертазы — по Купревичу, уреазы — по Гофману, каталазы — газометрически (34).

Азот нитратов в почве определяли по Грандваль-Ляжу, для оценки результатов пользовались общепринятыми в агрохимии шкалами обеспеченности почвы нитратным азотом (35, 36). Нитрификационную способность почвы определяли по Кравкову с инкубацией в течение 21 сут (37).

Учет урожайности зеленой массы (в расчете на сухое вещество отдельно по укосам в соответствии с ботаническим составом) проводили вручную, учетная площадь 1 м2, повторность 3-кратная (38).

Статистическую обработку полученных результатов выполняли в программах Micrоsoft Excel, Stаtistica 10.0 («StatSoft, Inc.», СЩА). Долю влияния факторов оценивали методом дисперсионного анализа при p < 0,05 (39). Рассчитывали средние значения (М), ошибку средних (±SЕМ), коэффициенты корреляции Пирсона (r). Достоверность различий оценивали по наименьшей существенной разности при уровне значимости 5 % (НСР05) по общепринятой методике (39) с использованием пакета прикладных статистических программ Microsoft Excel.

Результаты. Почва опытного участка лугово-черноземная, среднемощная, среднегумусовая тяжелосуглинистая с содержанием гумуса в слое 0-0,2 м около 7,0 %, pH вод. 7,2; мощность гумусового горизонта А 0,45 м. Почва с поверхности — тяжелый суглинок (40-46 % физической глины). Профиль имеет 4-5-членное строение и типичен для южно-лесостепной почвенно-климатической зоны. Водопроницаемость, определенная через 1 мес после плоскорезного рыхления осенью, характеризуется как хорошая. Плотность пахотного слоя 1,07-1,14 г/см-3. Содержание фосфора в 0-0,2 м слое в контроле среднее (менее 100 мг/кг), обеспеченность обменным калием — очень высокая (более 180 мг/кг почвы) независимо от агрофона (40).

Лето 2020 года было засушливым: с мая по август ГТК = 0,69 (при норме 1,0), в июне дожди прошли лишь в III декаде (44 мм осадков при норме 51 мм); благоприятным по количеству осадков был август. Сезон 2021 года в целом можно охарактеризовать как засушливый и жаркий. Осадки выпадали неравномерно и носили ливневый характер. Особенно жаркими и засушливыми были май и первая половина июня, I и III декады июля, а также первая половина августа, за май-август ГТК = 0,7. Вегетационный период 2022 года также оказался неблагоприятным для роста и развития культур. Период вегетации характеризовался недостаточным увлажнением, в среднем за май-август ГТК = 0,81.

Засушливость вегетационных периодов выразилась в небольших запасах доступной влаги в почве. Так, в 2020 году при посеве многолетних трав июньские запасы влаги не превышали 73 % от наименьшей влагоем-кости (НВ) как в пахотном, так и в метровом слое почвы, снизившись в июле до критических значений, близких к влажности завядания. Аналогичные изменения наблюдались в варианте с сорго-суданковым гибридом. За счет осенне-зимних осадков влага пополнилась и на следующий год в июне составляла более 80 % от НВ, что достаточно для нормального роста и развития растений. Однако в последующий период запасы снизились до 55 % от НВ как в пахотном, так и в метровом слоях независимо от культуры. Не исключением стал и 2022 год. Весь вегетационный период отмечалось иссушение почвенного профиля (кроме пахотного горизонта в июле после выпавших осадков, повысивших уровень увлажнения до 86 % от НВ).

Исследования китайских коллег, проведенные на экспериментальной станции Шэньян (Северо-Восточный Китай), показали, что длительное внесение минеральных удобрений не оказывает существенного влияния на микробиологическую активность почвы (41). Обобщение значительного объема данных американскими исследователями выявило отрицательное воздействие минеральных удобрений на рост в микробном сообществе, что объясняется их подкисляющим эффектом и дефицитом доступных источников углерода после первоначального усиления минерализационной деятельности (42).

Мы в своем опыте использовали дозу удобрений N 60 P 60 (рассчитана для обеспечения положительного баланса элементов питания). В наших исследованиях в 2020 году при возделывании многолетних трав внесение азотно-фосфорных удобрений (N 60 P 60 ) статистически достоверно (p < 0,05) стимулировало рост числа фосфатмобилизующих микроорганизмов на 122 % к контролю, целлюлозолитических и микрогрибов, осуществляющих деструкцию органических веществ в почве, — соответственно на 51 и 128 % 160

(табл. 1).

1. Структура микробного ценоза (КОЕ/г) лугово-черноземной почвы в зависимости от применения удобрений и вида культуры в разные годы исследования (по каждой группе n = 9, M ±SEM; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск)

|

Группа микроорганизмов |

Многолетние травы |

Сорго-суданковый гибрид |

НСР 05 |

НСР 05 |

|

контроль N 60 P 60 |

контроль N 60 P 60 |

А, В |

АВ |

2020 год

* Различия с соответствующим контролем статистически значимы при p < 0,05.

Рост численности биоты, осуществляющей разложение органических соединений в почве, при применении удобрений связан с ее обогащением элементами минерального питания, увеличением растительной массы в течение вегетации (43, 44). Растительные остатки — источник питания и энергии для микроорганизмов и комфортное пространство для колонизации. Остатки представляют собой комплексный питательный и энергетический субстрат для большинства микроорганизмов, основной источник растворимых низкомолекулярных органических веществ. Элементы минерального питания, поступающие в почву с удобрениями, в частности азотные, особенно важны для активной жизнедеятельности микроорганизмов и разложения органического вещества (45-47).

Улучшение минерального питания растений сорго-суданкового гибрида оказало положительное влияние на численность агрономически ценной микробиоты. Количество копиотрофов (протеолитики и амилолитики) увеличилось соответственно на 32 и 69 % (p < 0,05) по сравнению с контролем. При этом доля влияния удобрений была значительной, соответственно более 52 и 87 %. В исследованиях польских ученых выявлена аналогичная закономерность роста численности биоты, секретирующей амилазы, при применении удобрений (48).

В изучаемом микробном сообществе олигонитрофилы представляют собой наиболее распространенную группу. Олигонитрофильная микробиота (тестируемая группа играет большую роль в сохранении и пополнении запасов азота в почве), а также целлюлозоразрушающие микроорганизмы в большей степени реагировали на применение N60Р60 изменением численности (статистически значимое увеличение соответственно на 103 и 79 % по сравнению с контролем, p < 0,05). По данным N. Roljevic с соавт. (49), минеральные удобрения стимулировали рост численности обсуждаемой группы микробиоты, увеличение составляло от 14,6 до 37,7 % по сравнению с контролем. Различия в абсолютных значениях КОЕ в наших исследованиях и у коллег связано с неодинаковым типом почв и, соответственно, с разной обогащенностью гумусом. Известно, что более богатые и окультуренные почвы (в нашем опыте у лугово-черноземной почвы содержание гумуса 7,0 %) обладают высокой биогенностью (50).

Внесение удобрений обеспечивало достоверное (p < 0,05) повышение общей численности определяемой микрофлоры в вариантах опыта под однолетними и многолетними культурами практически в равной степени. Увеличение в сравнении с контролем составило соответственно 45 и 46 % (см. табл. 1).

В условиях 2021 года, который характеризовался дефицитом атмосферных осадков на фоне экстремально высоких температур воздуха в течение вегетации, рост численности почвенной микробиоты был меньше, чем в предыдущем 2020 году, так как сказалось влияние неблагоприятных факторов внешней среды.

Наибольшим обилием микроорганизмов в контроле и опыте выделялся вариант с посевом однолетней травы. При высокой численности бактерий в случае применения удобрений под сорго-суданковым гибридом количество микрогрибов в почве уменьшалось, видимо, рост микромице-тов подавляла высокая численность бактерий. Возможно, это связано с хорошо развитой корневой системой сорго-суданкового гибрида и его специфическими корневыми выделениями (см. табл. 1).

Применение минеральных удобрений положительно повлияло на различные группы микроорганизмов. Так, в почве под посевом многолетних и однолетних трав численность протеолитических микроорганизмов увеличилась на 23 и 41 %, бактерий, проявляющих амилолитическую активность, — на 69 и 43 %, олигонитрофилов, играющих важную роль в круго вороте азота в природе, в частности в снабжении растений доступными формами азота, — на 65 и 104 %.

Микрогрибы в почве играют роль сапрофитов, восстановителей, симбионтов, их вклад в получение урожая огромен. Они участвуют в процессах разложения сложных органических соединений, вступают в симбиоз с растениями, вырабатывают пигменты, антибиотики, биологически активные соединения и формируют структуру почвы (51).

В наших исследованиях численность почвенных микрогрибов под посевом многолетних трав возросла почти на 200 %, то есть в 3 раза. Научные публикации по этому вопросу свидетельствуют, что использование средств химизации не всегда оказывает однозначное воздействие на эту группу микроорганизмов. Авторы исследований указывают как на ингибирующее, так и на стимулирующее влияние такого агроприема на рост микрогрибов (52, 53). Кроме того, подобный эффект, возможно, был вызван меньшей конкуренцией этих микроорганизмов с бактериями. Следует отметить, что более интенсивное развитие тестируемой группы микроорганизмов в почве может быть неблагоприятным явлением. В таких условиях существует риск размножения токсиногенных или патогенных видов (54).

Стоит отметить существенный рост количества фосфатмобилизу-ющих и нитрифицирующих микроорганизмов, участвующих в питании растений, в удобренном варианте с сорго-суданковым гибридом, увеличение по отношению к контролю составило соответственно 66 и 48 %.

Общая численность определяемой микрофлоры под влиянием внесения удобрений возросла в сравнении с контролем в почве под многолетними травами на 53 %, под сорговой культурой — на 71 %.

В 2022 году внесение N 60 P 60 способствовало в зависимости от вида культуры росту числа протеолитических бактерий, разлагающих органические азотсодержащие соединения, на 17 и 32 %, а количество амилолитической микрофлоры достоверно (p < 0,05) увеличивалось на 24 и 55 % по отношению к контролю (доля влияния фактора удобрений 67 %) (см. табл. 1).

Численность олигонитрофильных микроорганизмов, а также фос-фатмобилизующих бактерий статистически значимо (p < 0,05) увеличивалась под посевом многолетних трав соответственно на 46 и 148 %, под сорго-суданковым гибридом — на 43 и 85 % (доля влияния фактора удобрений 94 и 96 %). Изменения в численности микроорганизмов, разлагающих органические остатки, в посевах многолетних и однолетней трав были достоверны (p < 0,05), при применении удобрений число целлюлозолитиков возросло соответственно на 84 и 47 %, почвенных микромицетов — на 31 и 58 %.

Применение средств интенсификации повышало общую численность определяемой микрофлоры в сравнении с контролем под посевом многолетних трав на 67 %, сорговой культуры — на 52 %.

Вегетационные сезоны за период эксперимента различались по тепло- и влагообеспеченности, что позволило более полно оценить влияние изучаемого агроприема. В среднем за 3 года исследований длительное применение минеральных удобрений в стационарном опыте в умеренных дозах (N 60 Р 60 ) под культуры стимулировало развитие нескольких эколого-трофических группы почвенных микроорганизмов, то есть сохранялась тенденция по их активности по годам. При внесении удобрений под многолетние травы в наибольшей степени (статистически значимо, p < 0,05) возрастала численность фосфатмобилизующих микроорганизмов и почвенных микро-мицетов (на 118 и 122 % к контролю, доля влияния фактора удобрений 77 и 44 %), под посевом сорго-суданкового гибрида существенно увеличилось количество амилолитической и олигонитрофильной микрофлоры (на 5790 % к контролю, доля влияния фактора удобрений 77 и 48 %) (табл. 2).

2. Численность микроорганизмов (КОЕ/г) в лугово-черноземной почве под влиянием длительного применения удобрений и в зависимости от вида культур (по каждой группе n = 9, М ±SEM; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск, 2020-2022 годы)

* Различия с соответствующим контролем статистически значимы при p < 0,05.

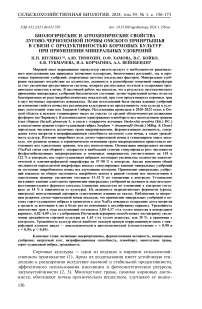

Исследованиями А.В. Куракова (44) установлено, что увеличение численности почвенных микрогрибов может быть результатом подкисления почвы анионами солей, входящих в состав удобрений, при их длительном внесении. Поскольку основная функция микрогрибов — разложение растительных органических остатков в почве, можно предположить, что при использовании удобрений этот процесс протекает интенсивнее из-за увеличения количества разлагаемого субстрата. Мы выделили микроскопические грибы, принадлежащие к шести родам: Penicillium, Aspergillus, Mucor, Fusarium, Trichoderma и Alternaria (рис. 1).

Рис. 1. Микромицеты, выделенные из образцов лугово-черноземной почвы: a — Penicillium ssp. , б — Aspergillus ssp ., в — Mucor ssp ., г — Fuzarium ssp ., д — Trichoderma ssp ., е — Alternaria ssp. (микроскоп TS 2000, «Биолаб», Россия; увеличение ½200; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск, 2020-2022 годы).

Факультативные сапрофиты, к которым относятся представители родов Fusarium и Alternaria, независимо от предшествующей культуры широко распространены, вызывают повреждения листьев и корневые гнили и способны сохраняться в зимний период на растительных остатках. Представителей родов Aspergillus и Penicillium , согласно данным литературы (55), относят к эпифитам, использующим исключительно продукты жизнедеятельности растения, не причиняя ему вреда, но ухудшая качество урожая.

Следует отметить, что отсутствие роста численности бактерий-нит-рификаторов под многолетними травами возможно из-за низкой влажности почвы. Это согласуется с данными исследований (56), в которых также установлено отрицательное влияние низкого увлажнения почвы на эту группу микробиоты.

Анализ изменения общей численности определяемой микрофлоры показал стимулирующее влияние минеральных удобрений на состояние микробоценоза почвы под посевом агрокультур. В годы наблюдений по заселенности микроорганизмами варианты различались в большей или меньшей степени в зависимости от культуры. Однако в среднем за 2020-2022 годы оптимизация минерального питания повышала общую численность микробного пула в почве под многолетними и однолетними травами в равной степени — на 51-52 % по отношению к контролю. Наибольшим обилием микроорганизмов выделился вариант с посевом сорго-суданкового гибрида — от 261½106 до 398½106 КОЕ/г при показателях от 239½106 до 362½106 КОЕ/г в почве под многолетними травами.

По активности почвенных ферментов можно судить об интенсивности биологических процессов. В нашем опыте применение минеральных удобрений снижало активность каталазы под многолетними травами на 14 %, под сорго на 11 %. В аналогичных исследованиях в стационарном опыте показано, что при увеличении длительности применения минеральных удобрений и содержания N-NO 3 в почве активность этого фермента 164

снижается (23, 28). Ф.Х. Хазиевым (26) установлена отрицательная корреляция между активностью каталазы и содержанием нитратного азота в почве. Мы тоже обнаружили обратную корреляционную зависимость между активностью каталазы и содержанием нитратного азота в почве ( r = - 0,85±0,21, p < 0,05), в связи с чем происходило снижение активности фермента при внесении удобрений. Подобное связано с длительностью применения удобрений, так как сообщалось, что в течение первых ротаций севооборота такую тенденцию не отмечали (31).

В среднем за годы исследований при внесении минеральных удобрений под многолетние травы и сорго-суданковый гибрид активность гидролитических ферментов уреазы и инвертазы существенно не изменялась и негативного воздействия минеральных удобрений на активность этих ферментов мы не обнаружили (табл. 3). По шкале Д.Г. Звягинцева (20), предложенной для оценки обогащения почв ферментами, изучаемая лугово-черноземная почва по активности каталазы относится к бедным почвам (1,03,0), уреазы — к очень бедным (< 3,0), инвертазы — к средне обогащенным (15,0-50,0).

-

3. Активность ферментов в лугово-черноземной почве под влиянием длительного применения удобрений и в зависимости от вида культур (по каждому варианту n = 9, М ±SEM; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск, 2020-2022 годы)

-

4. Содержание азота нитратов (мг/кг) в лугово-черноземной почве под посевом культур в зависимости от применения минеральных удобрений (слой 0-20 см, по каждому варианту n = 9, M ±SEM; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск, 2020-2022 годы)

Вариант Каталаза, О 2 см3•мин - 1•г - 1 Уреаза, мг NH 3 /г Инвертаза, мг инвертного сахара/г

|

Многолетние травы |

|||

|

Контроль |

2,026±0,099 |

0,665±0,012 |

17,89±0,99 |

|

N 60 Р 60 |

1,776±0,100 |

0,654±0,019 |

18,43±0,97 |

|

Cор |

го-суданковый гибрид |

||

|

Контроль |

1,880±0,090 |

0,678±0,059 |

18,47±0,33 |

|

N 60 Р 60 |

1,690±0,090 |

0,699±0,072 |

18,41±1,53 |

|

НСР 05 А, В* |

0,321 |

0,832 |

1,6 |

|

НСР 05 АВ |

0,139 |

0,361 |

0,7 |

Примечани е. Многолетние травы — ежа сборная в смеси с эспарцетом песчаным. НСР 05 А — агрокультура; НСР 05 B — применение минеральных удобрений, НСР 05 АB — взаимодействие вариантов агрокультура х удобрения; n — число определений.

* Различия с контролем статистически значимы при p < 0,05.

|

Культура (фактор A) |

N 60 P 60 (фактор B) |

Исходное содержание N-NO 3 |

Содержание N-NO 3 после нитрификации |

|

июнь июль август среднее |

июнь июль август среднее |

||

Многолетние Контроль 12,0±5,6 2,3±1,72 0,6±0,4 5,0±3,5 54,0±13,9 30,1±1,8 19,1±4,6 34,4±10,3

травы N 60 P 60 27,4±9,9 10,0±5,8 4,0±3,5 13,8±7,0* 69,0±14,7 42,2±8,7 25,4±6,0 45,5±12,7

Сорго-судан- Контроль 26,2±1,2 9,6±2,8 11,9±11,2 15,9±5,2 69,5±3,4 44,7±6,6 36,3±12,5 50,2±10,0

ковый гибрид N 60 P 60 59,7±2,6* 37,2±20,4* 24,0±11,5* 40,3±10,4* 159,6*±31,9 71,0±16,2 53,4±10,0 94,7±32,9*

НСР 05 А, В 8,0 27,3

НСР 05 АВ 11,3 38,6

Примечани е. Многолетние травы — ежа сборная в смеси с эспарцетом песчаным. НСР 05 А — агрокультура; НСР 05 B — применение минеральных удобрений, НСР 05 АB — взаимодействие вариантов агрокультура х удобрения; n — число определений.

* Различия с контролем статистически значимы при p < 0,05.

В многолетних исследованиях особенностей режима минеральных соединений азота в черноземах была установлена зависимость обеспеченности полевых культур азотом от количества его нитратной формы (N-NO3), что позволяет использовать этот показатель в качестве диагностического (57, 58). Наши наблюдения за динамикой нитратного азота в почве показали, что в фазу кущения (июнь) в посевах сорго-суданкового гибрида и многолетних трав содержание N-NO3 в пахотном слое (0-20 см) на фоне удобрений было высоким (> 20 мг/кг) согласно используемой шкале (36), доля влияния фактора удобрений составила 48 % (табл. 4).

В течение вегетации наблюдалось снижение количества азота нитратов в почве, в основном за счет выноса культурами. Применение минеральных удобрений в посевах многолетних и однолетних трав в дозе N 60 P 60 повышало содержание элемента в среднем за вегетацию в два и более раз по отношению к неудобренному варианту.

Почвенные микроорганизмы также ответственны за процессы, связанные с циркуляцией наиболее важного биогенного элемента для питания растений — азота. Нитрификация — один из ключевых микробиологических процессов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур (59).

Количественные изменения микрофлоры почвы отразились на мобилизации элементов питания. Различия в численности и активности протеолитических и нитрифицирующих микроорганизмов обусловливают возможность обеспечивать растения азотным питанием, что прослеживается по способности почвы накапливать азот при благоприятных условиях (60). Накопление азота нитратов при компостировании почвы в опыте было наиболее высоким в июне-июле. Под посевом многолетних трав и сорго в вариантах с применением удобрений содержание N-NO 3 увеличилось на 130 % (доля влияния фактора удобрений 37 %). В августе отмечалось снижение этого показателя, что связано с уменьшением количества легкомобили-зуемых азотсодержащих соединений в почве к концу вегетации растений (61).

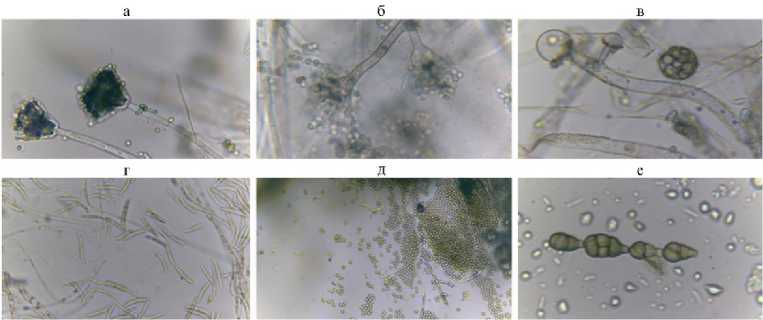

Судя по результатам лабораторного определения нитрификацион-ной активности почв в благоприятных условиях тепло- и влагообеспечен-ности, накопление азота нитратов в посевах сорго-суданкового гибрида в сравнении многолетними травами проходило более интенсивно. Нитрифи-кационная способность почвы в среднем за годы исследований на фоне применения удобрений превышала контрольные значения под посевом многолетних трав и сорго-суданкового гибрида соответственно на 8 и 59 % (при p < 0,05) за счет усиления минерализации. Аналогичные выводы сделали польские ученые. Эксперимент проводился в Университете естественных наук в Люблине (Польша), и было показано, что нитрификация при использовании удобрений происходила интенсивнее (62).

Рис. 2. Нитрификационная активность лугово-черноземной почвы в зависимости от культуры и применения удобрений в разные годы исследования: а — многолетние травы (контроль), б — многолетние травы (N 60 P 60 ), в — сорго-суданковый гибрид (контроль), г — сорго-суданковый гибрид (N 60 P 60 ) (по каждому варианту n = 9, М ±SEM; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск).

* Различия с соответствующим контролем статистически значимы при p < 0,05.

В течение вегетации в июле и августе накопление азота нитратов замедлялось, что можно объяснить расходом легкомобилизуемых органических соединений в процессе минерализации. Наибольшей нитрификацион-ной способностью в годы исследований выделился вариант с посевом сорговой культуры (рис. 2).

Сложившиеся погодные условия, режимы влагообеспеченности и минерального питания в годы наблюдений положительно повлияли на продуктивность сельскохозяйственных культур. Укос многолетних трав в первый год жизни (2020 год) не проводили. В последующие годы компоненты бобово-мятликовой травосмеси (ежа сборная с эспарцетом песчаным) вели себя неодинаково. В травосмеси превалировал мятликовый компонент. В.И. Чернявский (4) отмечал, что выпадение бобовых трав быстрее всего происходит при выращивании с ежой сборной. В дальнейшем внесение азотных удобрений под травосмесь может привести к вытеснению бобовой культуры и существенному снижению ее доли в ботаническом составе. В наших исследованиях установлена сильная отрицательная корреляционная связь между массой растений ежи сборной и бобовых. Доля эспарцета на второй год жизни составляла 41-50 %, на третий — до 47 %. Урожайность ежи в смеси с эспарцетом составляла 3,84-4,57 т/га сухого вещества в контрольном варианте и 4,82-4,89 т/га при применении удобрений (табл. 5).

5. Урожайность культур (т/га сухого вещества) на лугово-черноземной почве в разные годы исследований в зависимости от применения удобрений (по каждому варианту n = 9, M ±SEM; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск)

|

Культура (фактор A) |

N 60 P 60 (фактор B) |

Год исследований |

|

2020 2021 2022 среднее |

* Различия с контролем статистически значимы при p < 0,05.

Урожайность сорго-суданкового гибрида в годы исследований варьировала от 2,96 до 6,65 т/га сухого вещества в контрольном варианте и от 3,64 до 7,24 т/га при применении азотно-фосфорных удобрений, что связано с лучшей обеспеченностью растений элементами минерального питания. В среднем за 2020-2022 годы применение удобрения в дозе N 60 P 60 способствовало достоверному увеличению урожайности сорго-суданкового гибрида на 1,65 т/га сухого вещества, или на 39 %, в сравнении с контролем. Полученные результаты в целом согласуются с исследованиями африканских коллег, которые отмечали увеличение урожайности сорго при применении минеральных удобрений (на 47-98 % по отношению к контролю) (63, 64).

О том, насколько велика роль микроорганизмов, свидетельствует их способность улучшать состав почвы, стимулировать рост растений, повышать урожайность сельскохозяйственных культур (65-68). В нашем опыте 2020 год был в целом засушливым, но когда в критический период развития растений (III декада июня) количество осадков на 78 % превысило среднемноголетнюю норму, численность почвенных микроорганизмов, определяемых на агаризованных средах, оказалась наибольшей по сравнению с 2021

и 2022 годами, а урожайность сорго-суданкового гибрида была в 2,1-2,2 раза выше, чем в последующие годы исследований.

Мы проанализировали сопряженность между численностью изучаемых групп микроорганизмов и оценили их связь с продуктивностью использованных в опыте культур. В результате выявлены закономерности вза-имозависимостей между обилием микроорганизмов различных экологотрофических групп в почве. Так, мы обнаружили сильную положительную корреляцию между численностью сапротрофных бактерий (выделены на мясопептонном агаре) и амилолитической, олигонитрофильной, фосфатмо-билизующей, целлюлозоразрушающей микрофлорой, так как основные типы взаимодействия между микроорганизмами в биоценозе сводятся к трофическим (пищевым) и метаболическим связям (выделение продуктов обмена, физиологически активных веществ и т.д.) (табл. 6). Нитрифицирующие бактерии занимают собственную экологическую нишу и в большей степени зависят от экологических условий.

-

6. Корреляционная связь ( r ) между численностью эколого-трофических групп в микробоценозе лугово-черноземной почвы под посевом культур (по каждой группе n = 9; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск, 2020-2022 годы)

-

7. Корреляционная связь ( r ) урожайности культур с численностью эколого-трофических групп в микробоценозе, нитрификационной способностью и накоплением азота нитратов в лугово-черноземной почве (по каждой группе n = 9; ФГБНУ Омский АНЦ, Омская обл., г. Омск, 2020-2022 годы)

|

Группа микроорганизмов |

1 1 |

2 |

1 3 1 |

4 1 |

5 1 |

6 |

1 7 |

|

Протеолитическая (1) |

0,85 |

0,71 |

0,84 |

0,58 |

0,96 |

0,38 |

|

|

Амилолитическая (2) |

0,85 |

0,91 |

0,66 |

0,23 |

0,72 |

0,09 |

|

|

Олигонитрофилы (3) |

0,71 |

0,91 |

0,32 |

0,14 |

0,49 |

0,38 |

|

|

Фосфатмобилизующие (4) |

0,84 |

0,66 |

0,32 |

0,88 |

0,93 |

- 0,65 |

|

|

Микрогрибы (5) |

0,58 |

0,23 |

0,14 |

0,88 |

0,78 |

0,92 |

|

|

Нитрификаторы (6) |

0,96 |

0,72 |

0,49 |

0,93 |

0,78 |

- 0,61 |

|

|

Целлюлозоразрушающие (7) |

0,38 |

0,09 |

0,38 |

- 0,65 |

0,92 |

- 0,61 |

Примечани е. Посевы многолетних трав (ежа сборная в смеси с эспарцетом песчаным) и сорго-судан-кового гибрида, п — число определений. Значения r статистически значимы при p < 0,05.

|

Показатель |

] Число микроорганизмов, КОЕ/гp |

r |

1 ± Sr 1 |

t ф |

t т |

|

Многолетние травы |

|||||

|

Протеолитическая микрофлора, ½106 |

39,0±4,9 |

0,83* |

0,39 |

1,62 |

2,45 |

|

Амилолитическая микрофлора, ½106 |

24,2±6,3* |

0,98* |

0,10 |

9,85 |

2,45 |

|

Олигонитрофилы, ½106 |

116,6±28,1 |

- 0,16 |

0,49 |

- 0,32 |

2,45 |

|

Фосфатмобилизующие, ½106 |

181,9±102,1* |

0,58 |

0,41 |

1,42 |

2,45 |

|

Микрогрибы, ½103 |

120,3±65,1* |

0,38 |

0,46 |

0,82 |

2,45 |

|

Нитрификаторы, ½103 |

1,25±0,06 |

0,23 |

0,49 |

0,47 |

2,45 |

|

Целлюлозоразрушающие, ½103 |

111,0±9,6* |

0,99* |

0,07 |

14,04 |

2,45 |

|

Общее число, ½106 Нитрификационная способность, |

362,2±98,4* |

0,53 |

0,42 |

1,25 |

2,45 |

|

мг/кг абсолютно сухой почвы |

31,7±5,8 |

0,73 |

0,34 |

2,14 |

2,45 |

|

Содержание N-NO 3 , мг/кг абсолютно сухой почвы |

13,8±7,0* |

0,99* |

0,07 |

14,04 |

2,45 |

|

Cор |

Iго-суданковый гибрид |

||||

|

Протеолитическая микрофлора, ½106 |

39,1±2,6* |

0,94* |

0,17 |

5,51 |

2,45 |

|

Амилолитическая микрофлора, ½106 |

30,4±4,9* |

- 0,93* |

0,50 |

- 0,06 |

2,45 |

|

Олигонитрофилы, ½106 |

186,6±64,8* |

0,97* |

0,12 |

7,98 |

2,45 |

|

Фосфатмобилизующие, ½106 |

142,0±36,0 |

0,98* |

0,10 |

9,85 |

2,45 |

|

Микрогрибы, ½103 |

64,0±15,9 |

0,58 |

0,41 |

1,42 |

2,45 |

|

Нитрификаторы, ½103 |

1,47±0,25 |

0,10 |

0,50 |

0,20 |

2,45 |

|

Целлюлозоразрушающие, ½103 |

97,0±5,5* |

0,82* |

0,35 |

2,08 |

2,45 |

|

Общее число, ½106 Нитрификационная способность, |

398,3±98,3* |

0,98* |

0,10 |

9,85 |

2,45 |

|

мг/кг абсолютно сухой почвы |

54,4±22,8 |

- 0,30 |

0,48 |

- 0,63 |

2,45 |

|

Содержание N-NO 3 , мг/кг абсолютно сухой почвы |

40,3±10,4* |

0,83* |

0,25 |

3,33 |

2,45 |

Примечани е. Многолетние травы — ежа сборная в смеси с эспарцетом песчаным. Корреляции рассчитаны для урожайности на фоне удобрений: для многолетних трав — 4,86 т/га, для сорго-суданкового гибрида — 5,85 т/га (статистически значимая разница с соответствующим контролем), п — число определений. * Значения r статистически значимы при p < 0,05.

Урожайность кормовых культур имела сильную корреляционную связь с микробиотой азотного цикла — амилолитическими микроорганизмами, которые потребляют минеральные формы азота (NH 3 ) и служат показателем интенсивности минерализационных процессов в почве, протеолитическими микроорганизмами, ассимилирующими органический азот, с обилием почвенных целлюлозоразрушающих микроорганизмов, которые осуществляют функции микробов-редуцентов в трофической цепи почвенных экосистем ( r соответственно 0,98 и - 0,93; 0,83 и 0,94; 0,99 и 0,82) (p < 0,05) (табл. 7). Средняя корреляционная зависимость выявлена между продуктивностью многолетних трав и обилием фосфатмобилизующей микрофлоры ( r = 0,58), сильная — у сорго-суданкового гибрида ( r = 0,98, p < 0,05), что объясняется участием этой группы непосредственно в обеспечении растений фосфором. Важное значение для формирования урожайности имеет содержание доступного азота и в почве, который характеризует потенциальные запасы его органической формы, переходящие в минеральные соединения при благоприятных условиях ( r соответственно 0,99 и 0,83; p < 0,05).

Таким образом, удобрения в дозе N 60 P 60 , внесенные в лугово-черноземную почву под многолетние травы, в наибольшей степени стимулировали рост численности фосфатмобилизующих микроорганизмов и почвенных микромицетов (на 118 и 122 %, p < 0,05). Под сорго-суданковым гибридом достоверно увеличилось обилие амилолитической и олигонитро-фильной микрофлоры (на 57 и 90 %, p < 0,05). Общая численность микробиоты повышалась в равной степени под многолетними травами и под сорго-суданковым гибридом (на 51-52 %, p < 0,05), что усилило минерализацию растительных остатков и положительно повлияло на почвенное плодородие. Применение минеральных удобрений снизило активность каталазы в почве на 14 % (p < 0,05), но не оказало существенного влияния на активность гидролитических ферментов уреазы и инвертазы. Под влиянием удобрений содержание нитратного азота в среднем за вегетацию повышалось в 2 раза и более. Высокая биологическая активность почвы при внесении N 60 P 60 положительно повлияла на урожайность многолетних трав и сорго-суданкового гибрида (по сухому веществу соответственно 4,82-4,89 и 3,64-7,24 т/га против 3,84-4,57 и 2,96-6,65 т/га в контроле). Обнаружена тесная корреляционная связь урожайности использованных в опыте агрокультур с обилием в почве амилолитической, протеолитической и целлюлозоразрушающей микрофлоры ( r соответственно 0,98 и - 0,93; 0,83 и 0,94; 0,99 и 0,82; p < 0,05). Полученные результаты подтверждают важность внесения в почву минеральных удобрений для поддержания ее оптимального режима и стимуляции развития микроорганизмов, что в конечном итоге замедляет процессы разложения органического вещества почвы.

Список литературы Биологические и агрохимические свойства лугово-черноземной почвы Омского Прииртышья в связи с продуктивностью кормовых культур при применении минеральных удобрений

- Капустин С.И., Володин А.Б., Капустин А.С. Гетерозисная селекция гибридов сорго и суданской травы. Таврический вестник аграрной науки, 2022, 3(31): 76-84.

- Бойко В.С., Тимохин А.Ю., Володин А.Б., Нижельский Т.Н. Потенциал продуктивности сорго сахарного в южной лесостепи Западной Сибири. Кормопроизводство, 2022, 4: 29-33.

- Hamidi N.H., Ahmed O.H., Omar L., Ch’ng H.Y., Johan P.D., Paramisparam P., Musah A.A., Jalloh M.B. Co-application of inorganic fertilizers with charcoal and sago bark ash to improve soil nitrogen availability, uptake, use efficiency, and dry matter production of sorghum cultivated on acid soils. Sustainability, 2023, 15: 827 (doi: 10.3390/su15010827).

- Чернявских В.И. Продуктивность бобово-злаковых травосмесей и эффективность их возделывания на склоновых землях юго-запада ЦЧЗ. Достижения науки и техники АПК, 2009, 7: 42-45.

- Siebielec S., Siebielec G., Klimkowicz-Pawlas A., Gałązka A., Grządziel J., Stuczyński T. Impact of water stress on microbial community and activity in sandy and loamy soils. Agronomy, 2020, 10(9): 1429 (doi: 10.3390/agronomy10091429).

- Le Guillou C., Chemidlin Prévost‐Bouré N., Karimi B., Akkal‐Corfini N., Dequiedt S., Nowak V., Terrat S., Menasseri-Aubry S., Viaud V., Maron P.A., Ranjard L. Tillage intensity and pasture in rotation effectively shape soil microbial communities at a landscape scale. Microbiologyоpen, 2019, 8 (4): e00676 (doi: 10.1002/mbo3.676).

- Nannipieri P., Greco S., Ceccanti B. Ecological significance of biological activity in soil. Biochemistry of soil, 2017, 7: 293-337 (doi: 10.1201/9780203739389-7).

- Wolyejko E., Jablonska-Trypuc A., Wydro U., Butarewicz A. Soil biological activity as an indi-cator of soil pollution with pesticides. Applied Soil Ecology, 2020, 147: 103356 (doi: 10.1016/j.ap-soil.2019.09.006).

- Garg N., Saroy K., Cheema A., Bisht A. Microbial diversity in soil: biological tools for abiotic stress management in plants. In: Plant biotic interactions /A. Varma, S. Tripathi, R. Prasad (eds.). Springer, Cham. 2019

- Jezierska-Tys S., Wesolowska S., Galazka A., Joniec J., Bednarz J., Cierpiala R. Biological ac-tivity and functional diversity in soil in different cultivation systems. International Journal of En-vironmental Science and Technology, 2020, 17: 4189-4204 (doi: 10.1007/s13762-020-02762-5).

- Oszust K., Frac M., Gryta A., Bilinska N. The influence of ecological and conventional plant production systems on soil microbial quality under hops (Humulus lulus). International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15(6): 9907-9923 (doi: 10.3390/ijms15069907).

- Baсmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. The effect of the Falcon 460 EC fungicide on soil microbial communities, enzyme activities and plant growth. Ecotoxicology, 2016, 25(8): 1575-1587 (doi: 10.1007/s10646-016-1713-z).

- Mommer L., Kirkegaard J., Ruijven J. Root-root interactions: towards a rhizosphere framework. Trends in Plant Science, 2016, 21(3): 209-217 (doi: 10.1016/j.tplants.2016.01.009).

- Абдурашитова Э.Р., Мельничук Т.Н., Абдурашитов С.Ф., Еговцева А.Ю., Турин Е.Н., Гонгало А.А. Адаптивность микробоценоза ризосферы Sorghum bicolor под влиянием микробных агентов в условиях чернозёма южного. Российская сельскохозяйственная наука, 2022, 2: 67-72 (doi: 10.31857/S2500262722020132).

- Дмитриев Н.Н., Гамзиков Г.П. Систематическое применение удобрений как фактор стабилизации плодородия серых лесных почв и продуктивности зерновых культур в зернопаровом севообороте. Агрохимия, 2015, 2: 3-12.

- Bünemann E.K., Schwenke G.D., Zwieten L.Van Impact of agricultural inputs on soil organisms-a review. Australian Journal of Soil Research, 2006, 44 (4): 379-406 (doi: 10.1071/SR05125).

- Конова А.М., Гаврилова А.Ю. Влияние длительного применения возрастающих доз минеральных удобрений на продуктивность севооборота. Международный научно-исследовательский журнал, 2016, 11-5 (53): 27-30 (doi: 10.18454/IRJ.2016.53.059).

- Wang G-Y., Hu Y-X., Liu Y-X., Ahmad S., Zhou X-B. Effects of supplement irrigation and nitrogen application levels on soil carbon-nitrogen content and yield of one-year double cropping maize in subtropical region. Water, 2021, 13(9): 1180 (doi: 10.3390/w13091180).

- Артамонова В.С., Курачев В.М., Игнатьев Л.А., Науменко Ю.В. Микробиологические особенности антропогенно преобразованных почв Западной Сибири. Новосибирск, 2002.

- Звягинцев Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы для оценки некоторых ее показателей. Почвоведение, 1978, 6: 48-52.

- Берестецкий А.О. Фитотоксины грибов: от фундаментальных исследований — к практическому использованию (обзор). Прикладная биохимия и микробиология, 2008, 5: 501-514.

- Kallenbach C., Grandy A.S. Controls over soil microbial biomass responses to carbon amend-ments in agricultural systems: a meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2011, 144(1): 241-252 (doi: 10.1016/j.agee.2011.08.020).

- Воронкова Н.А. Биологические ресурсы и их значение в сохранении почвенного плодородия и повышении продуктивности агроценозов Западной Сибири. Омск, 2014.

- Shuliko N.N., Khamova O.F., Timokhin A.Yu., Boiko V.S., Tukmacheva E.V., Krempa A. In-fluence of long-term intensive use of irrigated meadow-chernozem soil on the biological activity and productivity of the arable layer. Scientific Reports, 2022, 12: 14672 (doi: 10.1038/s41598-022-18639-1).

- Гамзикова О.И. Этюды по физиологии, агрохимии и генетике минерального питания растений. Новосибирск, 2008.

- Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. М., 1982.

- Калашников Р.П., Семенова Е.А., Фокин С.А., Захаров Е.Б. Влияние минеральных удобрений на ферментативную активность черноземовидной почвы под посевами кукурузы. Дальневосточный аграрный вестник, 2020, 3(55): 26-34 (doi: 10.24411/1999-6837-2020-13030).

- Храмцов И.Ф., Воронкова Н.А., Балабанова Н.Ф. Современное состояние плодородия почвы и продуктивности агроценозов при длительном применении приёмов биологизации и средств химизации. Современные проблемы науки и образования, 2012, 2: 392.

- Егорова Е.В. Изучение ферментативной активности почв в длительных опытах с применением агрохимических средств. В сб.: Агрохимия в XXI веке. М., 2018: 119-122.

- Хамова О.Ф., Юшкевич Л.В., Воронкова Н.А., Бойко В.С., Шулико Н.Н. Биологическая активность лугово-чернозёмных почв Омского Прииртышья. Омск, 2019.

- Земледелие на равнинных ландшафтах и агротехнологии зерновых в Западной Сибири (на примере Омской области): монография /Под ред. И.Ф. Храмцова, В.Г. Холмова. Новосибирск, 2003.

- Теппер Е.З., Шильников В.К. Практикум по микробиологии. М., 2004.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии /Под ред. Д.Г. Звягинцева. М., 1991.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М., 2005.

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М., 1970.

- Гамзиков Г.П. Агрохимия азота в агроценозах. Новосибирск, 2013.

- Агрохимические методы исследования почв /Под ред. А.В. Соколова. М., 1975.

- Новоселов Ю.К., Киреев В.Н., Кутузов Г.П. и др. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. М., 1997.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результа-тов исследований. М., 1985.

- Бойко В.С., Якименко В.Н., Тимохин А.Ю. Изменение калийного состояния почв лесо-степи Западной Сибири при длительном сельскохозяйственном использовании. Экология и промышленность России, 2019, 11: 66-71 (doi: 10.18412/1816-0395-2019-11-66-71).

- Ge G., Li Z., Fan F., Chu G. Soil biological activity and their seasonal variations in response to long-term application of organic and inorganic fertilizers. Plant and Soil, 2010, 326(1): 31-44 (doi: 10.1007/s11104-009-0186-8).

- Kallenbach C.M., Grandy A.S. Controls over soil microbial biomass responses to carbon amend-ments in agricultural systems: a meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2011, 144 (1): 241-252 (doi: 10.1016/j.agee.2011.08.020).

- Breaz-Boruta B. Effect of cropping system on development dynamics of cellulolytic microorgan-isms in soil. Environmental Protection and Natural Resources, 2013, 24(2): 41-44 (doi: 10.2478/oszn-2013-0021).

- Кураков А.В., Гузев В.С., Степанов А.Л. и др. В сб.: Микроорганизмы и охрана почв. М., 1989: 47-85.

- Li J., Li Y.-T., Yang X.-D., Zhang J.-J., Lin Z.-A., Zhao B.-Q. Microbial community structure and functional metabolic diversity are associated with organic carbon availability in an agricul-tural soil. Journal of Integrative Agriculture, 2015, 14(12): 2500-2511 (doi: 10.1016/S2095-3119(15)61229-1).

- Lemtiri A., Degrune F., Barbieux S., Hiel M-P., Chelin M., Parvin N., Vandenbol M., Francis F., Colinet G. Crop residue management in arable cropping systems under temperate climate. Part 1: Soil biological and chemical (phosphorus and nitrogen) properties. A review. Biotechnologie, Agronomie, Societe and Environment, 2016, 20(S1): 236-244 (doi: 10.25518/1780-4507.13015).

- Rusakova I.V. Microbiological and ecophysiological parameters of sod-podzolic soil upon long-term application of straw and mineral fertilizers, the correlation with the yield. Agricultural Biol-ogy, 2020, 55(1): 153-162 (doi: 10.15389/agrobiology.2020.1.153eng).

- Breza-Boruta B., Paluszak Z. Occurrence of amylolytic microorganisms in soil depending on the type of cultivation. Ecohydrology and Hydrobiology, 2006, 6 (s 1-4): 175-180 (doi: 10.1016/S1642-3593(06)70140-9).

- Roljeviс S., Zeljko D., Kovacevic D., Oljaca S., Majstorovic H. Soil biogenicity in the rhizosphere of different wheat genotypes under the impact of fertilization treatment. Journal of Agricultural Sciences Belgrade, 2022, 67(4): 367-380 (doi: 10.2298/JAS2204367R).

- Савич В.И., Мосина Л.В., Норовсурэн Ж., Сидоренко О.Д., Аникина Д.С. Микробиоло-гическая активность почв как фактор почвообразования. Международный сельскохозяй-ственный журнал, 2019, 1: 38-42 (doi: 10.24411/2587-6740-2019-11010).

- Anilkumar R.R., Edison L.K., Pradeep N.S. Exploitation of fungi and actinobacteria for sustain-able agriculture. In: Microbial biotechnology. Applications in agriculture and environment /J.K. Pa-tra, Ch.N. Vishnuprasad, G. Das (eds.). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2017, 135-162 (doi: 10.1007/978-981-10-6847-8_6).

- Crouzet O., Batisson I., Besse-Hoggan P., Bonnemoy F., Bardot C., Poly F., Bohatier J., Mallet C. Response of soil microbial communities to the herbicide mesotrione: a dose-effect microcosm ap-proach. Soil Biology and Biochemistry, 2010, 42(2): 193-202 (doi: 10.1016/j.soilbio.2009.10.016).

- Sebiomo A., Ogundero V.W., Bankole S.A. Effect of four herbicides on microbial population, soil organic matter and dehydrogenase activity. African Journal of Biotechnology, 2011, 10(31): 770-778 (doi: 10.5897/AJB10.989).

- Frаc M., Jezierska-Tys S., Yaguchi T. Occurrence, detection, and molecular and metabolic char-acterization of heat-resistant fungi in soils and plants and their risk to human health. Advances in Agronomy, 2015, 132: 161-204 (doi: 10.1016/bs.agron.2015.02.003).

- Рукавицина И.В. Биология и экология возбудителей альтернариоза, фузариоза и гельминто-спориоза пшеницы. Шортанды, 2008.

- Hartmann A.A., Barnard R.L., Marhan S., Niklaus P.A. Effects of drought and N-fertilization on N cycling in two grassland soils. Oecologia, 2013, 171: 705-717 (doi: 10.1007/s00442-012-2578-3).

- Кочергин А.Е., Гамзиков Г.П. Эффективность азотных удобрений в чернозёмной зоне Западной Сибири. Агрохимия, 1972, 6: 3-10.

- Гамзиков Г.П. Почвенная диагностика азотного питания растений и применения азотных удобрений в севообороте. Плодородие, 2018, 1: 8-14.

- Lang M., Cai Z. Effects of chlorothalonil and carbendazim on nitrification and denitrification in soils. Journal of Environmental Sciences, 2009, 21(4): 458-467 (doi: 10.1016/S1001-0742(08)62292-5).

- Шулико Н.Н., Хамова О.Ф. Биологические и агрохимические свойства чернозема выщелоченного при применении удобрений. Омск, 2023.

- Балабанова Н.Ф., Воронкова Н.А., Дороненко В.Д., Волкова В.А., Цыганова Н.А. Содер-жание лабильного органического вещества в лугово-черноземной почве при длительном применении удобрений. Земледелие, 2020, 2: 7-9 (doi: 10.24411/0044-3913-2020-10202).

- Jezierska-Tys S., Wesolowska S., Galazka A., Joniec J., Bednarz J., Cierpiala R. Biological ac-tivity and functional diversity in soil in different cultivation systems. International journal of Envi-ronmental Science and Technology, 2020, 17(10): 4189-4204 (doi: 10.1007/s13762-020-02762-5).

- Tonitto C., Ricker-Gilbert J. Nutrient management in African sorghum cropping systems: apply-ing meta-analysis to assess yield and profitability. Agronomy for Sustainable Development, 2016, 36(1): 10 (doi: 10.1007/s13593-015-0336-8).

- Buah S., Kombiok J.M., Abatania L. Grain sorghum response to NPK fertilizer in the Guinea Savanna of Ghana. Journal of Crop Improvement, 26(1): 101-115 (doi: 10.1080/15427528.2011.616625).

- Liu Z., Rong Q., Zhou W., Liang G. Effects of inorganic and organic amendment on soil chem-ical properties, enzyme activities, microbial community and soil quality in yellow clayey soil. PLoS ONE, 2017, 12(3): e0172767 (doi: 10.1371/journal.pone.0172767).

- Zhang C., Liu G., Xue S., Wang G. Soil bacterial community dynamics reflect changes in plant community and soil properties during the secondary succession of abandoned farmland in the Loess Plateau. Soil Biology and Biochemistry, 2016, 97: 40-49 (doi: 10.1016/j.soilbio.2016.02.013).

- Gul S., Whalen J.K., Thomas B.W., Sachdeva V., Deng H. Physico-chemical properties and microbial responses in biochar-amended soils: mechanisms and future directions. Agriculture, Eco-systems and Environment, 2015, 206: 46-59 (doi: 10.1016/j.agee.2015.03.015).

- Chaudhry V., Rehman A., Mishra A., Chauhan P.S., Nautiyal C.S. Changes in bacterial com-munity structure of agricultural land due to long-term organic and chemical amendments. Micro-bial Ecology, 2012, 64(2): 450-460 (10.1007/s00248-012-0025-y).