Биологические корни человеческого познания

Автор: Волков Алексей Владимирович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 7 (112), 2010 года.

Бесплатный доступ

Эволюция, познание, адаптация, функция, врожденность, модуль

Короткий адрес: https://sciup.org/14749797

IDR: 14749797

Текст статьи Биологические корни человеческого познания

Сегодня, как и много столетий спустя, приобретение знания об окружающем мире является одной из главных задач человеческой жизнедеятельности. И это понятно. Для своего существования и развития человеку всегда требовалось знание о законах функционирования и развития того мира, в котором он живет. Кроме того, наряду с необходимостью приобретения знания о мире вот уже не одно столетие существует и другая необходимость, а именно: осмысление природы самого процесса познания. Без выполнения этой рефлексивной работы – деятельности по осмыслению природы знания – современная цивилизация едва ли смогла бы добиться тех успехов, которыми она сегодня располагает, прежде всего в области науки и техники.

Несмотря на то что в рамках гносеологии, которая занята исследованием вопросов познания, накоплен гигантский опыт осмысления механизмов, принципов и категорий познания, в последние десятилетия все чаще звучит мысль о том, что традиционная гносеология обнаруживает некоторую ограниченность своего подхода к познанию и науке. Данная ограниченность не в последнюю очередь связана с отвлечением от антропологической размерности познания. Авторы одной из последних работ по гносеологической проблематике пишут: «Теория человеческого познания, парадоксально лишенная самого человека как целостности, ограничивалась тощей абстракцией частичного субъекта, осуществляющего единственную функцию, взятую в чистом виде, – получение объективно истинного знания» [5; 3– 4]. Преодоление сложившейся ограниченности гносеологического подхода видится сегодня в выходе теории познания за рамки «чистого разума» и рассмотрении обусловленности познавательных установок всем многообразием внешних и внутренних факторов человеческой субъективности (В. С. Швырев). Высказываются также соображения о том, что конкретные данные из смежных с философией наук – социологии, психологии, лингвистики и т. д., должны рассматриваться не просто как более или менее интересные сведения, а как материал для эпистемологического исследования (В. Н. Порус).

Данная работа представляет собой шаг в русле вышеозначенной тенденции тематизации человеческого измерения познания. Следует заметить, что в отечественной философии уже проделана большая работа по осмыслению социокультурной обусловленности познания. Вместе с тем человек, будучи субъектом познания, является биосоциальным существом, и в этой связи необходимо рассматривать познание не только в контексте социокультурной жизни, но и в аспекте воздействия биологических факторов. Биологическая форма обусловленности познания не столь часто оказывалась в центре гносеологического интереса, и именно она составит предмет настоящего рассмотрения. Опираясь на ряд современных, междисциплинарных по сути своей исследований, мы постараемся продемонстрировать биологическую укорененность человеческого познания, обозначить некоторые врожденные диспозиции познания. В связи с многомерностью феномена познания данная работа не претендует на то, чтобы охватить все стороны, аспекты познавательной деятельности. В своих размышлениях мы будем обращаться главным образом к двум познавательным способностям человека – восприятию и мышлению.

К сожалению, наука пока еще не располагает точными знаниями о том, когда, как и в силу каких причин возникло активное психическое отражение, составляющее фундамент познавательных процессов. Однако подходы к решению этих проблем намечены. Их основой является эволюционная теория. Так, еще в начале XX века в отечественной науке появляется и закрепляется мысль о том, что психическое отражение возникло в ходе эволюции в связи с развитием поведения – активной формы приспособления организма к окружающей среде. В частности, А. Н. Северцов, отмечая, что процесс эволюции происходит под влиянием изменений внешней среды, обращал внимание на то, что темпы этих изменений различны. Чтобы приспособиться к биологически важным изменениям среды, ско- рость изменений организма должна быть ни в коем случае не меньше скорости изменения среды. Поэтому чем более пластичен организм, то есть чем быстрее и сильнее он изменяется, тем больше у него шансов на выживание [6].

Следуя мысли Северцова, можно выделить три основные формы или способа изменений организма в процессе его приспособления к окружающей среде: наследственное изменение органов, этот способ очень медленный, хотя и главный в образовании видов; функциональные изменения органов (например, в результате упражнения), эти изменения протекают за более короткие, чем жизнь особи, интервалы; приспособление посредством изменения поведения без изменения органов. Именно последний способ связан с возникновением и развитием психического отражения. Действительно, поведение – это активная форма приспособления, и для того чтобы оно было адекватно среде, необходимо, чтобы среда отражалась организмом в такой форме, которая позволяла бы ориентироваться в ней как в среде внешней по отношению к организму. В то же время одна из существенных характеристик психического отражения, как показал в свое время П. К. Анохин [1], заключается в том, что оно не является зеркальным, то есть детально и однозначно следующим за отражаемыми событиями. В процессе психического отражения должна происходить селекция информации, ее преобразование, дифференциация и интеграция. Это обеспечивает возможность фиксировать не только прошлое и настоящее, но и предвидеть будущее, то есть психическое отражение является опережающим. Именно опережающий характер психического отражения обеспечивает организму активное приспособление путем изменения поведения. При этом принципиально важным является то, что опережающее психическое отражение обеспечивает выделение тех факторов внешней среды, которые способствуют сохранению жизни, и тех, которые представляют угрозу. В этой связи окружающая среда отражается с той позиции, которую в ней занимает организм, и относительно его «интереса» (приспособиться и выжить), то есть «пристрастно».

Следует заметить, что научные изыскания второй половины XX века подтвердили и усилили значимость темы биологических истоков человеческого познания. На передний план выходит и начинает доминировать следующая мысль: ни одна из сложных когнитивных систем, которые составляют человеческий организм, не может являться продуктом случайных процессов. Достоин удивления, например, факт того, насколько хорошо скоординированы компоненты системы визуального восприятия (хрусталик, зрачок, радужная оболочка глаза) между собой и со свойствами окружающего мира. В частности, объекты окружающего мира отражают солнечный свет и поэтому могут быть увидены, но в то же время и глаза подходят к дневному свету, максимальной интенсивности солнечного света и оптическому окну атмосферы. Этот и многие другие аналогичные факты недвусмысленно указывают на то, что сложноорганизованные когнитивные системы, такие, например, как система визуального восприятия, отражают логику и принципы естественного отбора и поэтому в конечном итоге представляют собой адаптации [2], [7], [25], [29].

В рамках адаптационистской перспективы, которая становится ведущей для целого ряда направлений второй половины XX века (эволюционная эпистемология, эволюционная психология, экологическая психология), проблема специфики когнитивных систем оказывается теснейшим образом связана с вопросом о функции этих систем в жизнедеятельности их носителей – человека и его эволюционных предков. Следуя этой логике, обратимся к рассмотрению восприятия и мышления как двух базовых когнитивных способностей человека.

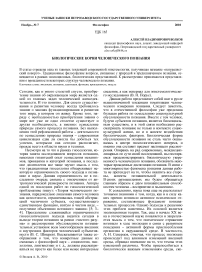

Каково предназначение системы визуального восприятия? На первый взгляд данный вопрос может показаться странным. Разве не очевидно, что ее предназначение заключается в том, чтобы предоставлять нам возможность воспринимать мир таким, какой он есть, существует? Данная очевидность, однако, проблематизируется рядом хорошо известных примеров. Если система визуального восприятия действительно предназначена для того, чтобы мы могли воспринимать мир таким, какой он есть, то почему мы подвержены перцептивным иллюзиям, которые так хорошо описаны в психологической литературе? Рис. 1 демонстрирует одну из таких иллюзий.

Все, что изображено на рисунке, – это три окружности с вырезанными краями, и тем не менее мы не можем не увидеть треугольник. Можно вспомнить и другой пример. Как мы знаем, цвет соотносится с длиной волны отражаемого от поверхности предметов света. Например, если поверхность отражает короткую волну, то она выглядит синей, если более длинную – то красной. При этом длина отражаемой волны зависит не только от природы поверхности предмета, но и от длины волны окружающего предмет света. В солнечный день длина отражаемой от красной рубашки волны будет разной в полдень и на закате. Однако цвет рубашки воспринимается нами как постоянный, «один и тот же» на протяжении всего дня.

Рис. 1

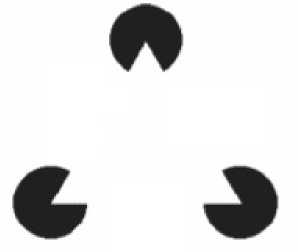

Рис. 2. Иллюзия Мюллера – Лайера

Подобные примеры, будучи рассмотрены сквозь адаптационистскую призму, убедительно показывают, что система визуального восприятия предназначена не просто для того, чтобы отражать мир таким, какой он есть. Скорее восприятие представляет собой сложный вычислительный процесс, на основе образов внешнего мира производящий такие описания, которые полезны для наблюдателя и не перегружены нерелевантной к нему информацией [3], [26], [27], [28]. Так, мы воспринимаем цвета объектов как единообразные несмотря на меняющиеся в течение дня условия освещения, потому что это помогает нам поддерживать восприятие мира как состоящего из устойчивых, обладающих постоянством объектов. Адаптивная полезность цветовой константы для нашего эволюционного предка очевидна. Если бы цвет объектов менялся в восприятии всякий раз с изменением освещения, стало бы чрезвычайно сложно идентифицировать эти объекты и вообще ориентироваться в окружающем мире. Мы видим «иллюзорный треугольник» потому, что наша система визуального восприятия как бы «восполняет» отсутствующую информацию, создавая видение целостного объекта. Истоки и преимущества такого восприятия будет, опять же, легко оценить, если мы представим себе эволюционного предка человека, для которого восприятие прячущегося в высокой траве хищника в качестве целостного, а не фрагментарного объекта было вопросом выживания.

Добавим к сказанному еще одно обстоятельство. Не так давно ряд исследователей обратили внимание на такое свойство систем для ввода перцептивных данных, как «информационная инкапсулированность» [10], [16]. Под информационной инкапсулированностью подразумевается определенная закрытость, замкнутость восприятия от всей совокупности хранящегося в памяти субъекта знания и связанных с этим знанием процессов рассуждений, принятий решений, убеждений и т. д. Одним из очевидных примеров, свидетельствующих об информационной инкапсулированности вводных систем (и как следствие – самого восприятия), могут служить уже упомянутые нами перцептивные иллюзии. Так, человек, знакомый с иллюзией Мюллера – Лайера (рис. 2), может прекрасно знать, что две горизонтальные линии равны по длине, и тем не менее это знание бессильно в устранении данной иллюзии. В момент восприятия нижняя линия упорно представляется более длинной, чем верхняя.

На первый взгляд может показаться, что информационная инкапсулированность представляет своего рода несовершенство, ограничен- ность человеческой организации познания. Однако подобного рода «ограниченность» может являться и результатом эволюционного развития и поэтому выступать не как недостаток, а наоборот, как преимущество. Благодаря информационной инкапсулированности вводные системы в состоянии быстро перерабатывать информацию, что особенно ценно с точки зрения выживания и приспособления к окружающей среде. Более того, следует, видимо, специально подчеркнуть тот факт, что в мире естественного отбора быстрая реакция на ложную угрозу обладает даже большим преимуществом, чем замедленная реакция, связанная с длительной переработкой информации. В этой связи та информационная инкапсу-лированность, которая характерна для вводных систем, не только оправданна, но и адаптивно полезна.

Адаптационистскую точку зрения можно распространить и на другие когнитивные системы, например интеллект. Исследователи второй половины XX века тщательно изучали процесс человеческого мышления, концентрируя свои усилия на индукции и дедукции как главных способах получения обоснованного знания о мире. При этом те из мыслителей, которые интересовались индуктивным мышлением, пытались выяснить, выстраивают ли люди свои рассуждения в соответствии со статистическими теориями вывода, а другие, чьим предметом интереса было дедуктивное мышление, старались ответить на вопрос о том, удовлетворяют ли человеческие рассуждения правилам формальной пропозициональной логики.

Надо сказать, что обе исследовательские стратегии привели к интересным результатам. Так, выяснилось, что человеческий разум не исчисляет вероятность того или иного события в соответствии с некими нормативными статистическими теориями. В своих индуктивных заключениях люди скорее опираются на так называемые «эвристики», которые часто дают правильные решения, но могут привести и к ошибке, ибо не подразумевают формул и вычислительных процедур, соответствующих нормативным теориям [21]. В свете эволюционно-биологической перспективы данный факт вовсе не выглядит странным, напротив – показывает, что человеческое мышление сформировано (разумеется, частично) эволюционными запросами. Дело в том, что для живого существа, в том числе человека, которому часто необходимо действовать еще до того, как он будет располагать всей полнотой информации, такие мыслительные процедуры, как эвристики, могут обладать бóльшим адаптивным значением, чем те, которые гарантированно приводят к достоверному результату, но требуют значительных временных затрат.

В свете сказанного представляется важным и другой факт. Индивиды, изучаемые на предмет их способности следовать правилам статистических теорий, демонстрировали гораздо больший успех, если предлагаемые их вниманию задачи формулировались не в терминах предсказания вероятности отдельного, единичного события, а на языке так называемой частотной вероятности, предполагающей оценку отношения одного числа неких событий к другому числу событий. Например, вместо того чтобы спрашивать, «какова вероятно сть того, что у некоего человека при положительной реакции на медицинский тест действительно имеет место заболевание», задавали вопрос о том, «какое количество индивидов из числа протестированных и показавших положительную реакцию действительно больны» [13]. В принципе, объяснение данного обстоятельства вполне может иметь эволюционный характер. Следует обратить внимание на то, что для предка человека, основу жизнедеятельности которого долгое время составляло так называемое присваивающее хозяйство, вопросом выживания являлось принятие эффективного решения о том, в каком месте обширной территории вести охоту, заниматься рыболовством. В тех случаях, когда наш предок оказывался в подобного рода ситуациях, он, видимо, предпочитал те места, которые и прежде приносили ему успех. Однако, для того чтобы принимать такие решения, живое существо должно уметь оперировать информацией в форме соответствующей частотной вероятности. Таким образом, способность оценивать те или иные ситуации в форме частотной вероятности явно обладала адаптивными преимуществами и, видимо, получила эволюционное закрепление.

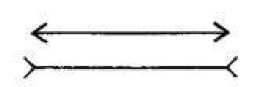

Не менее интересными оказались и результаты, полученные в связи с исследованием дедуктивного мышления. Пожалуй, наиболее широкий резонанс вызвала серия исследований под руководством П. Уотсона. Как и многих других психологов середины XX века, Уотсона интересовала идея К. Поппера, согласно которой подлинная проверка гипотезы заключается в ее фальсификации. Следуя идеям Поппера, Уотсон предложил своим испытуемым усвоить следующее правило: «Если карточка содержит на одной из своих сторон изображение гласной буквы, то, следовательно, на другой ее стороне изображено четное число». Далее испытуемым представили четыре карточки и попросили указать, какие из них необходимо перевернуть, чтобы опровергнуть данное правило (рис. 3).

Е К 4 3

Рис. 3

Данная задача вполне может быть рассмотрена как проблема логической импликации: если р, то q. Если цель заключается в том, чтобы фальсифицировать правило, то испытуемым требуется перевернуть карточки Е и 3. Почему? Перевернуть карточку Е необходимо потому, что если выяснится, что на обратной ее стороне отсутствует четное число, то правило будет фальсифицировано. Далее нет никакой необходимости в том, чтобы переворачивать карточку К, ибо тестируемое правило ничего не сообщает относительно согласных. Карточка с изображением четверки на первый взгляд могла бы представлять интерес: если бы выяснилось, что на обратной ее стороне имеется изображение гласной буквы, то это подтвердило бы правило. Однако в соответствии с точкой зрения К. Поппера данный выбор не стоит делать, ибо он ориентирован на подтверждение, а не на фальсификацию. И наконец, карточку с изображением тройки действительно следует перевернуть, поскольку есть вероятность того, что на ее обратной стороне окажется изображение гласной буквы и в этом случае правило будет фальсифицировано. Эксперимент П. Уотсона показал, что только 4 % испытуемых сделали свой выбор в соответствии со стратегией фальсификации (то есть выбрали карточки Е и 3), тогда как большинство ориентировано главным образом на поиск подтверждения, а не опровержения и поэтому отдает предпочтение карточкам с изображением буквы Е и четверки [32].

Однако это не все. Дальнейшие эксперименты, связанные с применением задачи выбора, выявили еще одно любопытное обстоятельство: при некотором изменении содержания исходного правила эксперимент приводил к положительным результатам! Так, Р. Григгс и Дж. Кокс предложили своим испытуемым усвоить следующее правило: «если человек употребляет алкогольные напитки, то он должен быть старше девятнадцати лет». Так же, как и в эксперименте Уотсона, вниманию испытуемых психологи представили четыре карточки с соответствующими надписями: «пиво» (р ), «кока-кола» ( не-p ), «возраст 16 лет» ( не-q ), «возраст 22 года» ( q ). Далее испытуемых попросили представить себя полицейскими, которые проверяют возраст людей, употребляющих напитки. Предпринятая модификация задачи выбора Уотсона продемонстрировала, что большинство испытуемых следуют стратегии фальсификации, отдавая предпочтение карточкам «пиво» ( р ) и «возраст 16 лет» ( не-q ) [18].

Следует заметить, что задача выбора П. Уотсона еще не раз подвергалась изменениям и становилась предметом обсуждения самых разных психологов-исследователей. Нас, однако, интересует та сторона этих дискуссий, которая проливает свет на биологические корни человеческого познания, в частности мышления. Принимая эволюционную перспективу, необходимо особое внимание обратить на следующее обстоятельство. Палеоантропологические данные свидетельствуют о том, что человеческие существа вне зависимости от их культурной принад- лежности вовлечены в социальную кооперацию, которая является частью эволюционной истории человека длиной почти 2 млн лет. В то же время, как показывает анализ в рамках теории игр, социальная кооперация не могла развиться до тех пор, пока человеческие существа не научились обнаруживать так называемых мошенников, то есть людей, которые, участвуя в социальной кооперации, получают прибыль, не давая ничего взамен [9], [31]. Обнаружение подобного рода обманщиков представляло очень важную адаптивную проблему. В самом деле, ведь те индивиды, которые постоянно подвергались бы обману, просто не смогли бы выжить. В этой связи успех испытуемых в решении модифицированной задачи выбора может вполне объясняться тем, что исходное правило, будучи видоизмененным, принимает форму социальной договоренности и тем самым активирует эволюционно закрепленную в человеческом разуме способность обнаружения обманщиков – тех, кто отступает от социальных договоренностей [12].

В целом сказанного достаточно, чтобы зафиксировать тот факт, что человеческий познавательный аппарат если не всецело, то хотя бы отчасти представляет собой продукт естественного отбора, ибо эффективность решения познавательных проблем напрямую связана с главным требованием естественного отбора – увеличение приспособляемости биологического вида. К вышеизложенному, однако, необходимо добавить еще одно обстоятельство. Эволюционный характер происхождения познавательного аппарата должен свидетельствовать о себе через наличие ряда генетически закрепленных и наследуемых когнитивных предрасположенностей, диспозиций. В свете интересующей нас темы – антропологических смыслов, аспектов познания – было бы резонно более подробно остановиться на данном обстоятельстве.

Еще в первой половине XX века ряд исследователей, прежде всего психологов, высказывали предположения о том, что некоторые структуры и средства, которые использует человеческое сознание в своем восприятии и осмыслении окружающего мира, являются врожденными [19], [24], [30]. Начиная со второй половины XX столетия число этих исследователей значительно увеличивается, а сами предположения получают экспериментальные подтверждения.

Стартовой площадкой для нативистских концепций становятся исследования, в которых рассматривался процесс овладения языком. Так, в конце 1950-х годов Н. Хомский указал на то, что если учитывать, с одной стороны, несовершенный, фрагментарный характер тех лингвистических данных, которые составляют речь взрослых, а с другой стороны – ту скорость, с которой ребенок научается языку, то гипотеза о том, что обучение языку осуществляется посредством проб и ошибок или с помощью аналогии, представляется маловероятной. Более правдоподобным выступа- ет предположение о том, что ребенок располагает некой врожденной, то есть биологически наследуемой, генетически кодируемой, способностью к усвоению языка. Признавая, что существующие языки отличаются друг от друга синтаксически, то есть порядком расположения слов в предложении, Хомский, однако, подчеркивал, что все языки используют одни и те же синтаксические компоненты. Все языки содержат структуры, которые выполняют функции существительных, глаголов, прилагательных и предлогов. Эти сугубо формальные, абстрактные особенности языков образуют, по мнению Хомского, так называемую универсальную грамматику, которая как совокупность правил является врожденной человеческому разуму [11].

Идея Хомского о том, что ребенок появляется на свет уже имея некие ожидания относительно того, как устроен человеческий язык, нашла определенные экспериментальные подтверждения. Так, К. Хирш-Пасек и Р. Голинкоф вслед за С. Крэйн и М. Накаяма [14] продемонстрировали, что новорожденные в возрасте 13– 14 месяцев уже способны проводить различие между сходными по звучанию, но синтаксически различными фразами. В предпринятом ими эксперименте младенцы сидели напротив двух телеэкранов, показывающих героев детского сериала «Улица Сезам» – Большую Желтую Птицу и Коржика. В ходе эксперимента было зафиксировано, что когда закадровый голос, например, восклицал: «Смотрите! Большая Птица моет Коржика!» – дети значительно дольше наблюдали за тем экраном, на котором происходило сообщаемое событие, в сравнении с тем, который транслировал другое, сходное с первым действие, например показывал, как Коржик моет Большую Птицу [20]. На основе данного эксперимента был сделан вывод о том, что еще до того, как дети научатся соединять слова вместе, они уже способны понимать разные роли подлежащего, глагола и дополнения.

Большую роль в выяснении генетической подосновы языка сыграли медико-биологические исследования, посвященные различного рода расстройствам. В одном из таких исследований было, например, установлено, что три четверти исследуемых детей имели причины задержки в развитии языка именно в генетической плоскости и лишь одна четверть – в окружающей социальной среде [15]. Другие исследования, посвященные специфическим речевым нарушениям (в англо-американской литературе часто используется аббревиатура SLI – specific language impairment), выявили зависимость между отклонениями в хромосомном наборе носителей данного типа расстройств и нарушением их способности к ин-флективной морфологии – изменению слова в соответствии с такими грамматическими характеристиками, как число, время и т. д. [17], [33].

Следует заметить, что идеи Н. Хомского о существовании неких врожденных когнитивных структур вышли далеко за рамки лингвистики. В конечном итоге эти идеи результировались в концепцию модульной организации человеческого познания. Если быть кратким, то модуль -это врожденный, связанный с определенными нейроанатомическими структурами механизм переработки когнитивной информации. Обнаружить число модулей, их проблемные области, когнитивные функции можно только в ходе конкретных, эмпирических исследований. На сегодняшний день эмпирическую базу для идеи о существовании таких врожденных когнитивных структур, как модули, составляют главным образом исследования, посвященные психическому развитию детей.

Так, в целом ряде исследований середины 80-х годов XX века было отмечено то обстоятельство, что уже трехлетние дети предпочитают делать умозаключения об объектах на основе их глубинных свойств, а не внешнего вида. В одном из таких исследований детям предлагались истории о животных, внешний вид и внутренняя сущность которых расходились. Например, рассказывалось о некоем животном, которое имело все признаки и поведение енота, но кровь, ко сти и мозг скунса. Впоследствии испытуемым был задан вопрос: «Кем в действительности было данное животное?» Отвечая на этот вопрос, дети были склонны не принимать во внимание внешние признаки и поддерживали идею о том, что животные были скорее скунсами, нежели енотами [22].

Примечательно, что эксперименты, подобные описанному выше, обретают сегодня и кросс-культурное измерение. В одном из таких этноэкспериментов у американцев и индейцев майя (возраст испытуемых был 4-5 лет) спрашивали, на кого будет похоже животное, которое выросло в среде так называемых «приемных родителей»? Например, будет ли теленок, выросший среди поросят, напоминать корову или свинью? По условиям эксперимента ребенок должен был ответить на данный вопрос, опираясь на предложенные экспериментатором описания индивидуальных черт «природного» и «приемного» родителей, например: мычание / хрюканье; прямой хвост / изогнутый хвост. При этом среди подобных черт фигурировали и ранее незнакомые ребенку особенности, то есть те, о которых он впервые узнал от экспериментатора. Например, плоская (характерная для коровы) / круглая (характерная для свиньи) форма сердца в состоянии сна. В итоге полученные результаты свидетельствовали о решительном и систематическом предпочтении ребенком «природного» родителя (в данном случае коровы). Данные выводы стали основанием для утверждения, что уже с раннего возраста и вне зависимости от культурной принадлежности человек имеет склонность полагать, что представители естественных видов разделяют некую присущую им каузальную сущность, которая во многом и оп- ределяет категориально-типические черты их внешнего вида и поведения [8].

Наконец, особого внимания заслуживают те эксперименты, в которых в качестве испытуемых выступают младенцы. Обычно в психологических экспериментах подобного рода младенца помещают в небольшую комнату с глухими стенами и на расположенный перед ним экран проецируют изображение некоего объекта. Некоторо е время новорожденные смотрят на проецируемый объект, потом их внимание притупляется - считается, что они привыкли к определенного рода стимулу. Если этот же самый визуальный стимул на несколько секунд блокировать, а потом возобновить, то время рассматривания младенцем изображения значительно уменьшится. Если спустя некоторое время на экран проецировать изображение нового объекта, то ребенок будет рассматривать его столь же долго, как и первый объект. И в первом, и во втором случаях время, которое тратит ребенок, рассматривая проецируемый на экране объект, тщательно фиксируется экспериментатором.

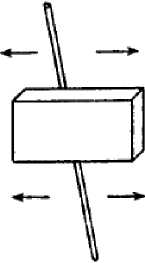

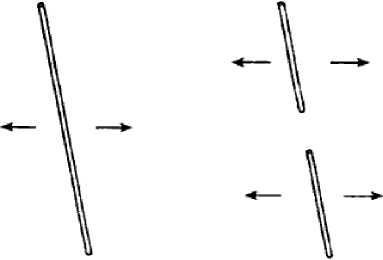

В одном из таких экспериментов (рис. 4) четырехмесячных младенцев приучили смотреть на горизонтальное движение металличе ского стержня. При этом срединная часть стержня была закрыта массивным бруском и оставалась невидимой для испытуемых. Впоследствии экспериментальную ситуацию изменили: брусок убрали и демонстрировали горизонтальное движение полностью открытого стержня, а потом движение двух отдельных частей стержня, как если бы целый стержень оказался распилен надвое. Примечательно, что именно этот последний вариант был предпочтен испытуемыми, хотя, казалось бы, он должен быть более привычным для них, то есть близким к образу стержня, частично закрытого бруском. Данное предпочтение, по мнению исследователей, объясняется тем, что уже в исходной ситуации, наблюдая движение частично закрытого стержня, младенцы «видели» его как нечто цело стное, что свидетельствует о наличии у них некоего врожденного понятие об объекте [23].

Эти и многие другие эксперименты, основанные на технике «предпочтительного рассматривания», привели к заключению, что у младенцев можно выделить целый ряд врожденных когнитивных диспозиций, в частности:

-

• условие континуальности (объекты двигаются по непрерывным траекториям последовательным образом, не перескакивая с одного места на другое);

-

• условие непроницаемости, жесткости (объекты передвигаются по открытым, свободным от препятствий траекториям);

-

• условие тяжести (в отсутствие поддержки объекты падают вниз);

-

• условие инерции (объекты не меняют свое движение внезапно, спонтанно);

Рис. 4

Таким образом, как можно видеть, идея о существовании модулей как врожденных когнитивных механизмов, каждый из которых ориентирован на специфическую проблемную область, действительно имеет определенную эмпирическую поддержку. Даже ограничиваясь теми данными, которые мы привели, вполне можно говорить о наличии модулей, программирующих человеческое восприятие и осмысление мира физических и биологических объектов.

Подведем итоги. Долгое время познавательные процессы рассматривались исключительно в свете социокультурных факторов. Разумеется, духовная и материальная культура, крупномасштабные социальные изменения (связанные, в частности, с появлением сельскохозяйственного производства, которое повлекло за собой резкое увеличение численности населения, возникновение городов и государственной власти и т. д.)

оказали мощное формообразующее воздействие на когнитивные способности человека. В то же время надо признать, что социокультурные факторы не в состоянии отключить действие биологических факторов, полностью освободить когнитивные способности от давления императивов, обусловленных эволюционным процессом. Сам факт наличия таких когнитивных, получивших генетическое закрепление структур, как модули, свидетельствует о том, что определенные системы восприятия и мышления сложились под давлением естественного отбора, возникли как адаптации, обеспечивающие выживание и воспроизводство.

Далее, принимая во внимание, что на способах и средствах порождения знания лежит печать биологической конституции человека, приходится констатировать, что познавательные результаты имеют явное человеческое измерение. Другими словами, познавательный результат оказывается не просто идеальной копией внече-ловеческого мира, а конструкцией, имеющей двуединую – объектно-субъектную – природу.

Наконец, учитывая, что когнитивный аппарат, с помощью которого мы познаем окружающий мир, является результатом эволюции, то есть сформировался в ходе приспособления к этому миру, можно сказать, что наши знания соответствуют миру. Однако поскольку приспособление организмов к окружающему миру никогда не бывает идеальным, постольку и соответствие наших знаний миру является приближенным, частичным, неполным. Следует помнить, что в ходе эволюционного процесса у нас сформировались формы и категории для восприятия прежде всего тех аспектов реальности, считаться с которыми было императивом выживания нашего рода. Между тем мы вполне можем и даже обязаны допустить, что у реальности имеется и множество других аспектов, знание которых не имеет непосредственного жизненно важного значения, и для их познания имеющиеся у нас формы и категории не являются достаточными и адекватными. Последнее обстоятельство особенно важно, ибо еще раз подчеркивает принципиальную гипотетичность человеческого знания – знания, которое всегда должно оставаться открытым для пересмотра и улучшения.

Список литературы Биологические корни человеческого познания

- Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональных систем: Избр. тр. М.: Наука, 1978. 400 с.

- Лоренц К. Кантовская концепция a priori в свете современной биологии//Эволюция. Язык. Познание: Сб. науч. ст./Отв. ред. И. П. Меркулов. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 15-42.

- Марр Д. Зрение. Информационный подход к изучению представления и обработки зрительных образов. М.: Радио и связь, 1987. 400 с.

- Матурана У. К., Варела Ф. Х. Древо понимания/Пер. с англ. Ю. А. Данилова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 224 с.

- Микешина Л. А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальности. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.

- Северцов А. Н. Эволюция и психика//Психологический журнал. 1982. № 4. С. 149-159.

- Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. Врожденные структуры познания в контексте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки. М.: Русский двор, 1998. 255 с.

- Atran S. Modular and cultural factors in biological understanding: an experimental approach to the cognitive basis of science//Cognitive Basis of Science/Ed. Carruthers Peter. Port Chester, NY, USA: Cambridge University Press, 2002. P. 41-73.

- Axelrod R., Hamilton W. D. The evolution of co-operation//Science. 1981. Vol. 211. P. 1390-1396.

- Carruthers P. Architecture of the Mind: Massive Modularity and the Flexibility of Thought. Oxford, GBR: Clarendon Press, 2006. 462 p.

- Chomsky N. Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior//Language. 1959. Vol. 35. P. 26-58.

- Cosmides L. The logic of social exchange: Has natural selection shaped how humans reason? Studies with the Wason selection task//Cognition. 1989. Vol. 31. P. 187-276.

- Cosmides L., Tooby J. Are humans rational thinkers after all? Rethinking some conclusions from the literature on judgment under uncertainty//Cognition. 1996. Vol. 58. P. 1-73.

- Crain S., Nakayama M. Structure dependence in children's language//Language. 1986. Vol. 62. P. 522-543.

- Dale P., Simonoff E., Bishop D., Eley T., Oliver B., Price T., Purcell S., Stevenson J., Plomin R. Genetic influence on language delay in two-year-old children//Nature Neuroscience. 1998. Vol. 1. P. 324-328.

- Fodor J. The modularity of mind: an essay on faculty psychology. Cambridge, MA: MIT Press, 1983. 164 p.

- Gopnik M. Impairments of tense in a familial language disorder//Journal of Neurolinguistics. 1994. Vol. 8. P. 109-133.

- Griggs R. A., Cox J. R. The elusive thematic-materials effect in Wason's selection task//British Journal of Psychology. 1982. Vol. 73. P. 407-420.

- Hebb D. O. The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory. N. Y.: John Wiley & Sons, 1949. 335 p.

- Hirsh-Pasek K., Golinkoff R. M. Language comprehension: A new look at some old themes//Eds. N. Krasnegor, D. Rumbaugh, M. Studdert-Kennedy, R. Schiefelbusch. Biological and Behavioral Determinants of Language Development Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1991. P. 301-320.

- Kahneman D., Slovic P., Tversky A. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 574 p.

- Keil F. C. The acquisition of natural kinds and artifact terms//Eds. W. Demopolous, M. Marras. Language learning and concept acquisition. Norwood, NJ: Ablex, 1986. P. 133-153.

- Kellman P. J., Spelke E. S. Perception of partly occluded objects in infancy//Cognitive Psychology. 1983. Vol. 15. P. 483-524.

- Lashley K. S. Experimental analysis of instinctive behavior//Psychological Review. 1938. Vol. 45. P. 445-471.

- PinkerS. How the Mind Works. N. Y.: Norton, 1997. 660 p.

- Poggio T., Tone V., Koch C. Computational vision and regularization theory//Nature. 1985. Vol. 317. P. 314-319.

- Ramachadran V. S. Visual perception in people and machines//Eds. A. Blake, T. Troscianko. AI and the eye. N. Y.: Wiley, 1990. P. 21-77.

- Shepard R. N. Ecological constraints on internal representations: Resonant kinematics of perceiving, imagining, thinking, and dreaming//Psychological Review. 1984. Vol. 91. P. 417-447.

- The Adapted Mind: Evolutionary psychology and the generation of culture/Eds. J. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby. NY: Oxford University Press, 1992. 688 p.

- Tinbergen N. The Study of Instinct. Oxford: Clarendon Press, 1951. 380 p.

- Trivers R. L. The evolution of reciprocal altruism//Quarterly Review of Biology. 1971. Vol. 46. P. 35-57.

- Wason P. C., Johnson -Laird P. H. Psychology of reasoning: Structure and Content. Cambridge, Mass.: Harward University Press, 1972. 272 p.

- Vander Lely H., Ullman M. Past tense morphology in specifically language impaired and normally developing children//Language and Cognitive Processes. 2001. Vol. 16. P. 177-217.