Биологические особенности ответа культур овощного севооборота на точные системы удобрения

Автор: Иванов А.И., Лапа В.В., Конашенков А.А., Иванова Ж.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Агрофизический институт: от физических исследований к практике растениеводства (1932-2017)

Статья в выпуске: 3 т.52, 2017 года.

Бесплатный доступ

В агрофитоценозе существенную роль в пространственно-временнóй изменчивости условий произрастания играет неоднородность свойств почв, отмечаемая практически повсеместно. Эффективным инструментом управления продуктивностью культур в таких условиях должны стать точные системы удобрения. Их потенциал наиболее перспективен в благоприятных почвенно-климатических условиях северо-запада России при возделывании овощных культур. В выполненном нами стационарном микрополевом двухфакторном опыте в сосудах без дна площадью 1 м2 искусственно сформировали верхнюю часть почвенного профиля (горизонты пахотный Апах. - 0-22 см и А2В - 22-40 см), моделируя реально существующую литогенную мозаику агродерново-подзолис-тых песчаных, супесчаных, легкосуглинистых и среднесуглинистых почв слабой и хорошей степени окультуренности. Их минимальные, максимальные и средневзвешенные показатели в Апах. были следующими: рНKCl - 4,34-6,35 и 5,40, содержание гумуса (по Тюрину) - 0,92-2,50 и 1,72 %, подвижных соединений фосфора и калия (по Кирсанову) - соответственно 125-550 и 390 мг/кг и 22-400 и 209 мг/кг. Исследовали культуры овощного севооборота редька черная ( Raphanus sativ- us L.)-картофель ( Solanum tuberosum L.)-свекла столовая ( Beta vulgaris L.)-капуста белокочанная ( Brassica oleracea L.)-морковь столовая ( Daucus sativus L.). Сравнивали эффект органоминеральных систем удобрения - зональной (ЗСУ, равномерное внесение удобрений) и двух точных (ТСУ-1 и ТСУ-2). В ЗСУ дозы удобрения по культурам определялись почвенными характеристиками: для редьки - известь (4,5 т/га) + N95Р20К125; картофеля - навоз (45 т/га) + N100Р30К90; свеклы - N130Р50К150; капусты - известь (2,1 т/га) + навоз (50 т/га) + N120Р10К90; морковь - N100Р40К130. В ТСУ-1 за 2 мес до посева редьки выполняли точное окультуривание почвы (внесение мелиорантов и удобрений: известь - 0-20 и 6,6 т/га; торф низинный - 0-900 и 390 т/га; фосфоритная мука - 0-750 и 94 кг/га по д.в.; сульфат калия - 0-1710 и 407 кг/га по д.в.). Далее органические и минеральные удобрения применялись в этом варианте перед посевом (посадкой) равномерно: для редьки - N70К60; картофеля - навоз (45 т/га) + N80К100; свеклы - N100Р30К130; капусты - навоз (50 т/га) + N100Р10К70; моркови - N100Р10К120. В ТСУ-2 все дозы в среднем были теми же, что в ЗСУ, но дифференцировались по каждому сосуду с учетом фактических свойств почвы. Повторность опытов 4-кратная. В полевом эксперименте точные органо-минеральные системы удобрения обеспечили повышение продуктивности овощного севооборота с 22,3 и 43,5 т/га зерновых единиц в контроле и ЗСУ до 47,9-49,4 т/га. Коэффициент вариации продуктивности севооборота снижался с 32 и 16 % в контроле и ЗСУ до 9 %, натуральная окупаемость удобрений повысилась на 21-49 %. Ответ культур на точные системы удобрения зависел от биологических особенностей, агротехники и почвенных условий. По убыванию отзывчивости культуры формировали ряд: редька черная > морковь столовая » свекла столовая > картофель > капуста белокочанная. Отдача от точных систем удобрения относительно зональной снижалась при равномерном внесении высоких доз органических удобрений. Достоверное преимущество ТСУ-1 перед ТСУ-2 установлено только для столовых корнеплодов - редьки, свеклы и моркови. При проектировании точных систем удобрения следует учитывать убывающую чувствительность культур к оптимизации (снижению) доз удобрений на хорошо окультуренных участках поля в ряду капуста белокочанная > свекла столовая > морковь столовая > редька черная > картофель. Благодаря модельной дифференциации доз мелиорантов и удобрений и комплексной оптимизации свойств почвы точные системы удо

Пространственная неоднородность, почва, точная система удобрения, культуры, овощной севооборот, продуктивность, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/142214159

IDR: 142214159 | УДК: 635.1/.8:631.816 | DOI: 10.15389/agrobiology.2017.3.454rus

Текст научной статьи Биологические особенности ответа культур овощного севооборота на точные системы удобрения

Оптимизация продукционного процесса в растениеводстве в основном базируется на приемах агротехники (1-4). Характерная для агрофитоценозов пространственно-временная изменчивость условий произрастания связана с динамичностью погодно-климатических (2), фитосанитарных условий (5, 6), дифференциацией почвенных свойств и режимов по элементам рельефа (7-11), исходной неоднородностью почв (12-15), неравномерным применением удобрений и мелиорантов (15-17) и фиксируется прак- тически повсеместно (18-21). Отсутствие объективной оценки неоднородности среды считают важной причиной снижения эффективности удобрений как при интенсивной химизации (1970-1980-е годы в России), так и в настоящее время (1, 2). Решение проблемы потребовало новых, основанных на геоинформационных технологиях методических подходов (22-26) и специального планирования полевых экспериментов (22, 27). В совокупности с опытом регулирования питания растений это позволило выработать концепцию интегрированного управления продукционным процессом в агроэкосистемах (1-3, 28, 29) для повышения эффекта удобрений, снижения непродуктивных потерь биогенных элементов, защиты среды (30-33).

Инструментом здесь выступают точные системы удобрения с применением негенерализированных данных геореференсированных обследований почв и посевов, информационных технологий и прецизионного оборудования (2, 22, 27). Нечерноземная зона с контрастным и сложным почвенным покровом, выраженной неоднородностью агрофизических и агрохимических свойств, почвенно-климатическими условиями, благоприятными для действия удобрений, относится к регионам, перспективным для применения прецизионных систем (1, 2, 15, 27). Один из факторов, определяющих их результативность, — биологические особенности питания культур и сортов (2, 34-36). Из-за его недооценки превосходство точных систем удобрения может не проявиться (33). Такие системы особенно актуальны для севооборотов овощных культур, различающихся по требованиям к почвенным условиям и питанию (2, 35-37).

В настоящем исследовании нами впервые показано, что точные системы удобрения позволяют вести эффективное овощеводство на фоне остро выраженной пестроты плодородия дерново-подзолистых почв, при этом отклик разных культур на такие системы индивидуален.

Цель работы заключалась в экспериментальном изучении особенностей и оценке параметров отзывчивости культур овощного севооборота на точные системы удобрения в условиях типичной для Нечерноземной зоны литогенной мозаики агродерново-подзолистых почв.

Методика. В стационарном микрополевом опыте (опорный пункт АФИ на базе КХ «Прометей», Гдовский р-н, Псковская обл., 2007-2011 годы) в полиэтиленовых сосудах без дна площадью 1 м2 искусственно формировали верхнюю часть почвенного профиля: горизонты Апах. (пахотный) — 0-22 см и А2В — 22-40 см. Почвы для набивки сосудов (дерново-слабоподзолистые песчаные, супесчаные, легко- и среднесуглинистые, слабой и хорошей окультуренности), составляющие контрастную почвенную структуру в форме литогенной мозаики (16), отбирали из соответствующих горизонтов. В Апах. минимальные, максимальные и средневзвешенные значения рНKCl составили соответственно 4,34-6,35 и 5,40, содержание гумуса (по Тюрину) — 0,92-2,50 и 1,72 %, подвижного фосфора и калия (по Кирсанову) — 125-550 и 390 мг/кг и 22-400 и 209 мг/кг.

Исследовали следующий севооборот сортов и гибридов: редька черная (Raphanus sativus L.) Зимняя круглая черная (ВНИИССОК, Россия)— картофель (Solanum tuberosum L. ) Невский (Ленинградский НИИСХ, Рос-сия)—свекла столовая (Beta vulgaris L.) Bikores («Bejo Zaden B.V.», Нидер-ланды)—капуста белокочанная (Brassica oleracea L.) Kuisor F1 («Syngenta Seeds B.V.», Нидерланды)—морковь столовая (Daucus sativus L.) Narbonne F1 («Bejo Zaden B.V.», Нидерланды). Схемы посадки (посева): 5½30 см (редька черная), 20½60 см (картофель), 5½30 см (свекла столовая), 30½60 см (капуста белокочанная) и 3½30 см (морковь столовая). Благоприятное фитосанитар-ное состояние посевов и посадок поддерживалось ручными прополками, междурядными обработками, применением инсектицидов и фунгицидов.

Двухфакторная схема опыта включала восемь вариантов по фактору A — вид (степень окультуренности: слабая и хорошая) и разновидность (по гранулометрическому составу: песчаная, супесчаная, легкосуглинистая, среднесуглинистая) почвы, а также четыре варианта по фактору Б — вид органо-минеральной системы удобрения (контроль-0, без удобрений; зональная система удобрения, ЗСУ; точная система удобрения 1, ТСУ-1; точная система удобрения 2, ТСУ-2). В ЗСУ удобрения вносились равномерно (с учетом средних показателей по почвенной структуре) по схемам: редька черная (30 т/га корнеплодов) — известь (4,5 т/га) + N95Р20К125; картофель (40 т/га клубней) — навоз (45 т/га) + N100Р30К90; свекла столовая (30 т/га корнеплодов) — N130Р50К150; капуста белокочанная (60 т/га кочанов) — известь (2,1 т/га) + навоз (50 т/га) + N120Р10К90; морковь столовая (50 т/га корнеплодов) — N100Р40К130. В ТСУ-1 за 2 нед до посева проводили точное окультуривание (16) с применением мелиорантов и удобрений пролонгированного действия: извести — в среднем 6,6 т/га (min-max 0-20 т/га); торфа низинного — 390 т/га (0-900 т/га); фосфоритной муки — 94 кг/га по д.в. (0-750 кг/га); сульфата калия — 407 кг/га по д.в. (0-1710 кг/га). Далее органические и минеральные удобрения вносили перед посевом (посадкой) равномерно с учетом изменения свойств почвы: под редьку — N70К 6 0; под картофель — навоз (45 т/га) + N80К100; под свеклу — N100Р30К130; под капусту — навоз (50 т/га) + N100Р10К70; под морковь — N100Р10К120. В ТСУ-2 дозы удобрений в среднем были те же, что в ЗСУ, но дифференцировались по каждому сосуду с учетом фактических свойств почвы: под редьку — известь (0-12 т/га) + N70-120Р0-90К 6 0-200; картофель — навоз (30-65 т/га) + N 80-110 Р 0-110 К 70-150 ; свеклу — N 90-170 Р 0-150 К 80-240 ; капусту — известь (2,1 т/га) + навоз (30-70 т/га) + N110-135Р0- 6 0К40-120; морковь — N85-115Р10-90К79-180. В качестве мелиорантов и удобрений использовались соответствующие действующим ГОСТ известняковая мука, аммиачная селитра, фосфоритная мука, суперфосфат двойной, калий сернокислый, калий хлористый (Россия), а также местные удобрения: торф низинный (влажность 65 %, зольность 24 %, рНвод. 6,1; N 1,05 %, Р2О5 0,07 %, К2О 0,04 %), навоз свиной подстилочный полуперепревший (влажность 7275 %, рН вод. 6,4-6,8; N 0,45-0,49 %, Р 2 О 5 0,15-0,20 %, К 2 О 0,24-0,29 %).

Учеты основной и побочной продукции проводили сплошным взвешиванием. Повторность в опыте 4-кратная.

Об отзывчивости на изучаемые факторы судили по средней ( М ), минимальной (mmin) и максимальной (mmax) урожайности, коэффициенту вариации ( Сv , %) и натуральной окупаемости действующего вещества удобрений. Результаты учета продуктивности обрабатывали методом дисперсионного анализа (Statistica 7.0, «StatSoft, Inc.», США). Достоверность различий оценивали по F -критерию Фишера.

Результаты. Исследования подтвердили высокий агрономический эффект дифференциации доз удобрений с учетом пространственной неоднородности почвы на фоне вариабельности урожайности в контроле 24-51 % (табл. 1). В ЗСУ при расчете оптимальных доз мелиорантов и удобрений по средневзвешенным агрохимическим показателям элементов структуры (в опыте — группа сосудов) продуктивность севооборота повысилась на 95 % к контролю, в ТСУ-2 с дифференцированным применением идентичных удобрений — на 115 % к контролю и на 10 % от таковой при ЗСУ. В ТСУ-1 с предварительным точным окультуриванием почвы показатели составили соответственно 122 и 14 %. По окупаемости удобрений точные системы превосходили зональную (ТСУ-1 на 49 %, ТСУ-2 на 21 %). При этом в рас-456

чет окупаемости в ТСУ-1 не включали затраты на точное окультуривание почвы, смоделированные на более продолжительное последействие.

Все культуры положительно, но неодинаково реагировали на дифференциацию доз удобрений. Прибавка в ТСУ-1 и ТСУ-2 относительно ЗСУ урожайности редьки увеличилась на 69 и 36 %, картофеля — на 28 и 26 %, свеклы — на 39 и 20 %, капусты — на 21 и 16 %, моркови — 5 и 16 % при снижении пространственной вариабельности ( Сv ) относительно контроля и ЗСУ по тем же культурам соответственно в 1,9-2,6 и 1,4-1,9; в 1,82,4 и 1,3-1,8; в 1,6-1,8 и 1,1-1,3; в 2,2-2,7 и 1,0-1,2; 2,5-4,3 и 1,4-2,4 раза.

-

1. Продуктивность культур овощного севооборота и ее пространственная неоднородность в зависимости от варианта системы удобрения (микрополевой опыт, Псковская обл., 2007-2011 годы)

-

2. Эффективность системы удобрения в зависимости от вида культуры из овощного севооборота и степени окультуренности почвы (микрополевой опыт, Псковская обл., 2007-2011 годы)

Вариант опыта

(фактор Б)

Показатели эффективности по видам почвы (фактор А)

слабоокультуренная почва

хорошо окультуренная почва

У, т/га

Сv , %

ПУ

О

У, т/га

Сv , %

ПУ

О

т/га %

т/га 1

%

Контроль-0 ЗСУ

9,7

17,7

22

13

Редька

8,0 82

черная

19,0

5,2 26,0

32

32

7,0

37

5,1

ТСУ-1

26,3

15

16,6 171

20,5

27,9

26

8,9

47

11,7

ТСУ-2

22,3

13

12,6 130

7,5

26,7

35

7,7

41

6,6

НСР05 фактор А —

Контроль-0

ЗСУ

1,90; фактор Б —

14,8 38

47,6 27

1,30; взаимодействие АБ Картофель

32,8 222 16,3

— 3,80 т/га

28,5

59,0

29

15

30,5

107

14,9

ТСУ-1

60,1

21

45,3 306

24,4

64,4

11

35,9

126

17,7

ТСУ-2

60,0

26

45,2 305

19,9

63,0

12

34,5

121

19,6

НСР05 фактор А —

Контроль-0

ЗСУ

3,70; фактор Б —

7,5 69

19,8 47

2,60; взаимодействие АБ — 7,40 т/га Свекла столовая

15,4

12,3 164 4,2 30,3

43

29

14,9

97

5,4

ТСУ-1

25,7

36

18,2 243

7,7

32,6

28

17,2

112

7,4

ТСУ-2

26,0

28

18,5 247

5,5

28,4

30

13,0

84

6,4

НСР05 фактор А —

Контроль-0

ЗСУ

2,30; фактор Б — 1,60; взаимодействие АБ Капуста белокоч

49,6 15

98,0 7 48,4 98 14,5

— 4,50 т/га анная

71,4

112,4

14

9

41,0

57

12,3

ТСУ-1

116,4

7

66,8 135

21,6

112,1

11

40,7

57

13,2

ТСУ-2

122,7

6

73,1 147

18,1

102,1

7

30,7

43

11,2

НСР05 фактор А —

Контроль-0

ЗСУ

6,20; фактор Б — М

17,4 22

41,5 15

4,40; взаимодействие АБ орковь столовая

24,1 139 9,2

— 12,40 т/га (2011 год)

29,4

53,7

12

8

24,3

83

10,0

ТСУ-1

58,4

16

41,0 236

16,0

58,6

6

29,2

99

14,8

ТСУ-2

51,8

9

34,4 198

11,4

51,2

5

21,8

74

11,0

НСР05 фактор А —

Контроль-0

ЗСУ

2,19; фактор Б —

Сев

16,9 20

38,9 15

1,55; взаимодействие АБ — 4,38 т/га о об ор от, зерновые единицы (з.ед.)

27,8

22,0 130 10,2 48,2

18

10

20,4

73

9,6

ТСУ-1

48,5

13

31,6 187

17,6

50,4

9

22,6

81

13,0

ТСУ-2

48,9

11

32,0 189

12,6

47,0

8

19,2

69

11,3

НСР05 фактор А — Примечание.

2,94; фактор Б — 2,07; взаимодействие АБ — 5,86 т/га Сv — коэффициент вариации; У — урожайность, ПУ

— прибавка урожайности, О —

окупаемость 1 кг NPK, з.ед.

Описание вариантов опыта см. в разделе «Методика».

|

Вариант опыта |

Урожайность, т/га |

Прибавка урожайности |

Окупаемость |

|||

|

M |

1 m min -m max п Сv , % |

т/га 1 |

% |

1 кг NPK, з.ед. |

||

|

Редька черная |

||||||

|

Контроль-0 |

14,1 |

7,0-29,0 |

45 |

|||

|

ЗСУ |

21,8 |

15,0-41,0 |

33 |

7,7 |

55 |

5,1 |

|

ТСУ-1 |

27,1 |

23,8-43,0 |

17 |

13,0 |

92 |

16,0 |

|

ТСУ-2 |

24,6 |

18,5-42,0 |

24 |

10,5 |

74 |

7,0 |

|

НСР 05 |

1,30 |

|||||

|

Картофель |

||||||

|

Контроль-0 |

21,6 |

6,6-35,8 |

51 |

|||

|

ЗСУ |

53,3 |

28,6-74,2 |

37 |

31,7 |

147 |

15,7 |

|

ТСУ-1 |

62,2 |

38,0-74,0 |

21 |

40,6 |

188 |

21,9 |

|

ТСУ-2 |

61,5 |

30,6-75,4 |

28 |

39,9 |

185 |

19,8 |

|

НСР 05 |

2,60 |

|||||

|

Свекла столовая |

||||||

|

Контроль-0 |

11,3 |

1,6-22,2 |

61 |

|||

|

ЗСУ |

24,2 |

8,0-35,8 |

42 |

12,9 |

114 |

4,5 |

|

ТСУ-1 |

29,2 |

12,2-41,3 |

33 |

17,9 |

158 |

7,5 |

|

ТСУ-2 |

26,8 |

12,8-40,3 |

38 |

15,5 |

137 |

5,6 |

|

НСР 05 |

1,60 |

|||||

|

Капуста |

бел |

окочанная |

||||

|

Контроль-0 |

60,5 |

32,0-90,0 |

24 |

|||

|

ЗСУ |

105,1 |

87,0-123,0 |

11 |

44,6 |

74 |

13,3 |

|

ТСУ-1 |

114,3 |

101,0-141,0 |

9 |

53,8 |

89 |

17,4 |

|

ТСУ-2 |

112,4 |

95,0-137,0 |

11 |

51,9 |

86 |

15,2 |

|

НСР 05 |

4,40 |

|||||

|

Морко |

вь столовая |

|||||

|

Контроль-0 |

23,4 |

11,9-35,2 |

30 |

|||

|

ЗСУ |

47,6 |

32,0-60,4 |

17 |

24,2 |

103 |

9,6 |

|

ТСУ-1 |

58,5 |

41,4-69,8 |

12 |

35,1 |

150 |

15,4 |

|

ТСУ-2 |

51,5 |

45,0-58,4 |

7 |

28,1 |

120 |

11,2 |

|

НСР 05 |

1,55 |

|||||

|

С е в о о б о р о т (зерновые единицы) |

||||||

|

Контроль-0 |

22,3 |

12,8-32,3 |

32 |

|||

|

ЗСУ |

43,5 |

30,7-51,9 |

16 |

21,2 |

95 |

9,9 |

|

ТСУ-1 |

49,4 |

39,6-53,8 |

9 |

27,1 |

122 |

14,8 |

|

ТСУ-2 |

47,9 |

41,1-53,5 |

9 |

25,6 |

115 |

12,0 |

|

НСР 05 |

2,07 |

|||||

П р и м е ч а н и е. M — среднее, Cv — коэффициент вариации. При расчете окупаемости 70 % затрат NPK навоза отнесено на первую культуру, 30 % — на вторую. Описание вариантов опыта см. в разделе «Методика».

По относительной прибавке урожайности из изученных культур сформировался очевидный убывающий ряд по отзывчивости на точные системы удобрения: редька > морковь ≈ свекла > картофель > капуста. Неодинаковая реакция стала следствием различий как в биологии культур, так и в примененных системах удобрения и агротехники. В частности, внесение высокой дозы навоза под картофель и капусту в ЗСУ привело к частичному сглаживанию свойств почвы и, как следствие, ТСУ-1 и ТСУ-2 имели меньшее преимущество. В результате эти культуры, для которых свойственна высокая эффективность потребления питательных веществ (14, 32-35), по отзывчивости на дифференцированное применение мелиорантов и удобрений заняли в эксперименте 4-е и 5-е место при максимальной натуральной окупаемости удобрений. Прямым следствием сочетания этого фактора с биологическими особенностями столовых корнеплодов, предъявляющих повышенные требования к агрофизическим свойствам почвы, стало достоверное преимущество ТСУ-1 перед ТСУ-2 у этих культур.

Пространственная неоднородность свойств выражена и у слабо-, и у хорошо окультуренных почв (13, 16, 21). Поэтому дифференциация доз удобрений оправдана на почвах любой окультуренности. Однако если система удобрения базируется на перераспределении мелиорантов и удобрений в пользу слабоокультуренных почв, сохранить урожайность на хорошо окультуренной части удается не всегда (табл. 2). Лишь редька, картофель и морковь, то есть культуры, более пластичные по биологическим требованиями к почвенным условиям (14, 31, 33, 35), не снижали продуктивности при сокращении доз удобрений и извести (ТСУ-2). Более того, при этом картофель на хорошо окультуренной почве оказался очень чувствительным к сокращению дозы известняковой муки (с 4,5 до 2,3 т/га), внесенной под редьку черную, с достоверным увеличением урожайности клубней (на 9 % относительно таковой при ЗСУ). Напротив, у капусты и свеклы, более требовательных к условиям питания, при сокращении доз удобрений на хорошо окультуренной части делянки (ТСУ-2) достоверно снизилась продуктивность (на 6-9 %). То же отмечали у моркови. Таким образом, изученные 458

культуры формируют убывающий ряд по чувствительности к сокращению доз удобрений на хорошо окультуренных почвах: капуста > свекла > морковь > редька > картофель. Влияние ТСУ-1 на растения (за исключением капусты) на хорошо окультуренной почве было более стабильным и положительным (увеличение урожайности на 7-9 % относительно таковой при ЗСУ за счет последействия предварительного точного окультуривания).

Превосходство ТСУ-1 и ТСУ-2 ожидаемо оказалось особенно значительным на слабоокультуренной почве с увеличением прибавки урожайности на 49 и 26 % у редьки, 26 и 26 % у картофеля, 30 и 31 % у свеклы, 19 и 25 % у капусты, 41 и 25 % у моркови от полученной при применении ЗСУ. Вопреки ожиданиям, только для редьки и моркови на слабо-окультуренной почве точное окультуривание, обеспечивающее комплексную оптимизацию агрофизических и агрохимических свойств всех почвенных разновидностей, было предпочтительнее, чем ТСУ-2. Для картофеля, капусты и свеклы на фоне относительно благоприятных погодноклиматических условий достаточной оказалась оптимизация почвенных свойств за счет перераспределения доз мелиорантов, органических и минеральных удобрений непосредственно перед посадкой (посевом) (ТСУ-2). В результате в целом по севообороту достоверное превосходство ТСУ-1 над ТСУ-2 по прибавке продуктивности (на 18 %) фиксировалось только на хорошо окультуренных почвах. Более значимым было повышение (на 15-40 %) окупаемости действующего вещества удобрений в этих вариантах.

В опыте внутривидовая пестрота почвенных условий связана преимущественно с агрофизической неоднородностью по гранулометрическому составу. Чувствительность к ней отражает Сv продуктивности, который в контроле у картофеля, свеклы и моркови на слабоокультуренной почве оказался в 1,3-1,8 раза выше, чем на хорошо окультуренной, у капусты — практически не изменялся, у редьки — снижался в 1,5 раза. Выраженное обособление последней относительно остальных культур, вероятно, связано с агротехническими особенностями ее возделывания во второй половине вегетационного периода после длительного полупарового использования почвы. В этот период вследствие длительной (до середины июля) инкубации в хорошо окультуренных песках, супесях, легких и средних суглинках формируется выраженная микробиологически обусловленная неоднородность азотного режима, что определяет высокую вариабельность урожайности у редьки, имеющей укороченный период активного корневого питания. Точные системы удобрения позволили почти полностью избежать различий в продуктивности культур на слабо- и хорошо окультуренной почве, снизив Сv соответственно в 1,5-1,8 и 2,0-2,3 раза.

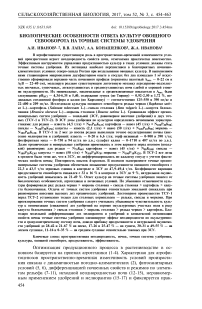

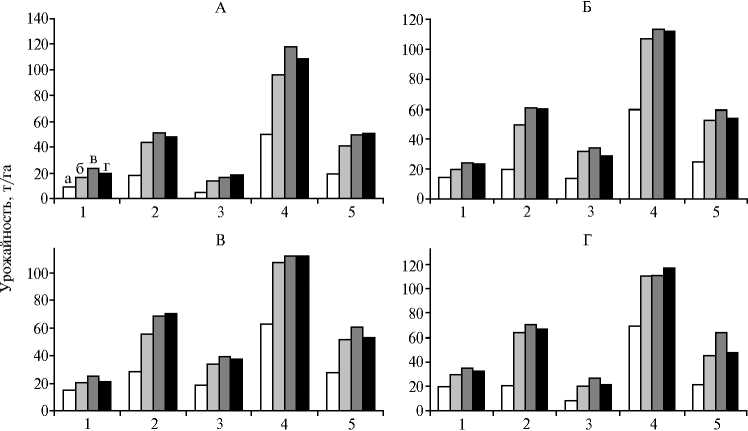

Хотя удобрения обеспечивали высокие абсолютные и относительные прибавки урожайности на всех почвенных разновидностях, влияние гранулометрического состава оставалось весьма ощутимым (рис.). Комплексное действие этого фактора на продукционный процесс носило более фундаментальный характер. Вполне в соответствии с биологическими особенностями и агроэкологическими потребностями (14, 33-35) при смоделированной высокой неоднородности почвенных условий на неудобренном фоне урожайность редьки (19,6 т/га) и капусты (69,5 т/га) была выше на среднесуглинистой, картофеля (28,4 т/га), свеклы (18,7 т/га) и моркови (27,6 т/га) — на легкосуглинистой почве; минимальные показатели отмечали на песке. То есть культуры проявили индивидуальные предпочтения к водно-воздушному режиму и питанию и сформировали следующие ряды по продуктивности в зависимости от почвенных разновидностей: редька и капуста — средний суглинок > легкий суглинок > супесь > песок; картофель — легкий суглинок > средний суглинок > супесь > песок; свекла и морковь: легкий суглинок > супесь > средний суглинок > песок. В целом продуктивность севооборота на песчаной почве была минимальной (17,1 т/га з.ед.) при наименьшей абсолютной прибавке для ЗСУ (19,0 т/га з.ед.), которая на других почвенных разновидностях достигала 23,7 т/га з.ед. Точные системы удобрения нивелировали действие этого фактора: прибавки урожайности за ротацию в ТСУ-1 и ТСУ-2 достигали соответственно 26,227,5 и 24,4-26,4 т/га з.ед. При том эффективность ТСУ-1 и ТСУ-2 относительно ЗСУ на песке была выше на 42 и 28 %, на супеси — на 26 и 17 %, на легком суглинке — на 31 и 30 %, на среднем суглинке — на 16 и 11 %.

Культура

Урожайность культур овощного севооборота в зависимости от разновидности почвы и системы удобрения: А — песок, Б — супесь, В — легкий суглинок, Г — средний суглинок; 1, 2, 3, 4, 5 — соответственно редька черная, картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, морковь столовая; а, б, в, г — соответственно контроль-0, ЗСУ, ТСУ-1, ТСУ-2 (описание систем удобрения см. в разделе «Методика») (микрополевой опыт, 2007-2011 годы).

Вариабельность урожайности и, соответственно, продуктивности звена севооборота тоже имела связь с гранулометрическим составом почвы. Так, у редьки и картофеля максимальные значения Сv отмечали на легко- и среднесуглинистой (42-45 и 34-71 %), у свеклы столовой — на супесчаной и песчаной (54-75 %), у капусты и моркови — на среднесуглинистой и песчаной (24-25 и 32-38 %) почвах. Вопреки представлениям о повышенной требовательности капусты к агрофизическим и агрохимическим свойствам почвы, ее чувствительность к гранулометрическому составу оказалась минимальной. Этому способствовали нормированные поливы культуры в условиях острозасушливого вегетационного периода 2010 года. В целом по звену севооборота максимальные Сv (25-34 %) регистрировались на песчаной и среднесуглинистой почве в контроле, минимальные (1-10 %) — в ТСУ-1 и ТСУ-2, средние (8-15 %) — в ЗСУ (независимо от гранулометрического состава).

Таким образом, при высокой неоднородности литогенной мозаики агродерново-слабоподзолистых почв точные системы органо-минерального удобрения с их ежегодным дифференцированным применением (ТСУ-2) или разовым мелиоративным точным окультуриванием и последующим равномерным внесением удобрений (ТСУ-1) обеспечили повышение продук-460

тивности овощного севооборота с 22,3 и 43,5 т/га зерновых единиц в контроле и в варианте с зональной системой удобрения (ЗСУ) до 47,9-49,4 т/га (соответственно на 115-122 и 10-14 %). При этом коэффициент вариации продуктивности севооборота снижался с 32 и 16 % в контроле и ЗСУ до 9 %, а натуральная окупаемость удобрений повысилась на 21-49 %. Установлен убывающий ряд отзывчивости культур овощного севооборота на точные системы удобрения: редька > морковь ≈ свекла > картофель > капуста. Достоверное преимущество варианта ТСУ-1 перед ТСУ-2 установлено только у столовых корнеплодов — редьки, свеклы и моркови. Фактором снижения отдачи от точных систем удобрения относительно зональной было равномерное внесение высоких доз органических удобрений. При проектировании систем удобрения следует учитывать убывание чувствительности культур овощного севооборота к оптимизации (снижению) доз удобрений на хорошо окультуренных участках поля в последовательности капуста > свекла > морковь > редька > картофель. Точные системы удобрения благодаря дифференцированным дозам мелиорантов и удобрений и комплексной оптимизации свойств почв элиминировали эффект их разной окультуренности и гранулометрического состава. В результате прибавка продуктивности и натуральной окупаемости удобрений (в сравнении с таковыми в ЗСУ) составила на песке 28-42 и 21-67 %, на супеси — 17-26 и 25-47 %, на легком суглинке — 30-31 и 49-55 %, на среднем суглинке — 11-16 и 0-35 %.

Список литературы Биологические особенности ответа культур овощного севооборота на точные системы удобрения

- Державин Л.М. Методология проектирования применения удобрений и средств химизации в ресурсосберегающих агротехнологиях при модернизации земледелия. Агрохимия, 2013, 8: 18-29.

- Иванов А.И., Конашенков А.А., Иванова Ж.А., Воробьёв В.А., Фесенко М.А., Данилова Т.А., Филиппов П.А. Агротехнические аспекты реализации биоклиматического потенциала Северо-Запада России. Агрофизика, 2016, 2: 35-44.

- Robert P.C. Precision agriculture: a challenge for crop nutrition management. Plant Soil, 2002, 247(1): 143-149 ( ) DOI: 10.1023/A:1021171514148

- Lapa V., Lomonos M. Crop yield and quality depending on fertilization in crop rotation on sod-podzolic soil. In: Soil as world heritage/D. Dent (ed.). Springer Netherlands, 2014: 303-308 ( ) DOI: 10.1007/978-94-007-6187-2_29

- Шпанев А.М. Отечественный и зарубежный опыт применения гербицидов в системе точного земледелия. Агрофизика, 2016, 2: 24-34.

- Tangwongkit R., Salokhe V.M., Jayasuriya H.P.W. Development of a real-time, variable rate herbicide applicator using machine vision for between-row weeding of sugarcane fields. Agriculture, 2006, 8: 1-12.

- Lu P., Su Y.-R., Niu Z., Wu J.-S. Nongye yu shengming kexue. Zhejiang daxue xuebao, 2007, 33(1): 89-95.

- Soon Y.K., Malhi S.S. Soil nitrogen dynamics as affected by landscape position and nitrogen fertilizer. Can. J. Soil Sci., 2005, 85(5): 579-587 ( ) DOI: 10.4141/S04-072

- Шпедт А.А., Пурлаур В.К. Оценка влияния рельефа на плодородие почв и урожайность зерновых культур. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки, 2008, 10: 5-11.

- Zhang S., Zhang X., Huffman T., Liu X., Yang J. Influence of topography and land management on soil nutrients variability in Northeast China. Nutr. Cycl. Agroecosyst., 2011, 89(3): 427-438 ( ) DOI: 10.1007/s10705-010-9406-0

- Самсонова В.П., Мешалкина Ю.Л. Оценка роли рельефа в пространственной изменчивости агрохимически важных почвенных свойств для интенсивно обрабатываемого сельскохозяйственного угодья. Вестник Московского университета, Серия 17: Почвоведение, 2014, 3: 36-44.

- Akbas F., Gunal H., Gokmen F., Gezging S., Ersahin S. Spatial variation of micronutrients in topsoil and subsoil of Fertic Haplustepts. Agrochimica, 2009, 53(2): 101-116.

- Басевич В.Ф., Тетенькин В.Л. Неоднородность подзолистых почв и пестрополье. Вестник Московского университета, Серия 17: Почвоведение, 2010, 2: 35-42.

- Knyazhneva E.V., Nadezhkin S.M., Frid A.S. The spatial heterogeneity of the fertility in a leached chernozem within a field. Eurasian Soil Sc., 2006, 39(9): 1011-1020 ( ) DOI: 10.1134/S1064229306090110

- Иванов А.И., Конашенков А.А., Хомяков Ю.В., Фоменко Т.Г., Федькин И.А. Оценка параметров пространственной неоднородности показателей почвенного плодородия. Агрохимия, 2014, 2: 39-49.

- Иванов А.И., Конашенков А.А. Агроэкологические последствия неравномерного внесения навоза в овощном севообороте. Агрохимия, 2012, 6: 66-72.

- Фоменко Т.Г., Павлова В.П., Иванов А.И. Дифференциация свойств черноземных почв при локальных способах орошения и применения удобрений. Проблемы агрохимии и экологии, 2012, 4: 8-13.

- Scherpinski C., Uribe-Opaso M.A., Vilas B.M.A., Sampaio S.C. Variabilidade espacial da condutividade hidraulica e da infiltracao da agua no solo. Acta Scientiarum. Agronomy, 2010, 32(1): 7-13 ( ) DOI: 10.4025/actasciagron.v32i1.959

- Zhang X.-Y., Sui Y.-Y., Zhang X.-D., Meng K., Herbert S.J. Spatial variability of nutrient properties in black soil of Northeast China. Pedosphere, 2007, 17(1): 19-29 ( ) DOI: 10.1016/S1002-0160(07)60003-4

- Gallardo A. Spatial variability of soil properties in a floodplain in Northwest Spain. Ecosystems, 2003, 6: 564-576 ( ) DOI: 10.1007/s10021-0030198-9

- Gallardo A., Parama R. Spatial variability of soil elements in two plant communities of NW Spain. Geoderma, 2007, 139: 199-208 ( ) DOI: 10.1016/j.geoderma.2007.01.022

- Якушев В.П., Лекомцев П.В., Петрушин А.Ф. Точное земледелие: опыт применения и потенциал развития. Информация и космос, 2014, 3: 50-56.

- Badenko V., Kurtener D., Yakushev V.P., Torbert A., Badenko G. Evaluation of current state of agricultural land using problem-oriented fuzzy indicators in GIS environment. Lect. Notes Comput. Sc., 2016, 9788: 57-69 ( ) DOI: 10.1007/978-3-319-42111-7_6

- Koroleva I.E., Frid A.S. Tentative separation of soil-agrochemical areas on a plowland and their relation with the relief and plant productivity. Eurasian Soil Sc., 2006, 39(12): 1344-1351 ( ) DOI: 10.1134/S1064229306120106

- Zinkevicius R. Influence of soil sampling for precision fertilizing. Agron. Res., 2008, 6(Spec. Issue): 423-429.

- Schneider M., Wagner P., Herbst R., Ertragspotential sichern. Intelligente probung-Grundlage fur differenzierte Grunddungung. Neue Landwirtschaft, 2008, 8: 48-51.

- Иванов А.И., Конашенков А.А. Методико-технологические аспекты и результаты оценки точных систем удобрения. Сельскохозяйственные машины и технологии, 2014, 3: 20-24.

- Frossard E., Buneman E., Jansa J., Oberson A., Foller C. Concepts and practices of nutrient management in agro-ecosystems: Can we draw lessons from history to design future sustainable agricultural production systems? Bodenkultur, 2009, 60(1): 43-60.

- Plachter H., Stachow U., Werner A. Methoden zur naturschutzfachlichen Konkretisirung der «Guten fachlichen Praxis» in der Landwirtschaft. Bonn-Bad Godesberg, 2005.

- Лапа В.В. Плодородие почв и применение удобрений как основа устойчивого развития аграрной отрасли Республики Беларусь. Проблемы управления, 2007, 4: 43-48.

- Angermair W., Lorenz F. Dungung nach Diagnose. Neue Landwirtschaft, 2009, 3: 70-73.

- Herbst R., Rettberg T. Mehr Prazision moglich. Teilflachenspezifische Grundungung bisher zu wenig beachtet. Neue Landwirtschaft, 2005, 2: 44-47.

- Kang T.-H., Sugiura R., Noguchi N. Growth analysis and variable rate fertilizer application of wheat field using multi-spectrum image sensor. Environ. Contr. Biol., 2006, 44(3): 207-214.

- Гренадеров С.В., Борисов В.А. Урожай и сохраняемость редьки зависят от системы удобрения. Картофель и овощи, 2010, 4: 10.

- Борисов В.А. Особенности питания овощных культур и приемы получения экологически безопасной продукции. Картофель и овощи, 2009, 8: 12-13.

- Литвинов С.С., Борисов В.А., Романова А.В., Поляков А.А. Продуктивность, качество и лежкость сортов и гибридов овощных культур в России. Владимирский земледелец, 2012, 1: 20-21.

- Литвинов С.С., Чутчева Ю.В., Шатилов М.В., Башкиров А.В. Эффективность отечественного овощеводства. Экономика сельского хозяйства России, 2016, 6: 37-43.