Биологические особенности Salvia nemorosa L. в условиях агроценоза в Нечерноземной зоне России

Автор: Грязнов Михаил Юрьевич, Савченко Ольга Михайловна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявление биологических особенностей шалфея дубравного (Salvia nemorosa L.) в Нечерноземной зоне России. Исследование проводилось в полевых условиях ФГБНУ ВИЛАР в 2020-2022 гг. Изучались растения шалфея дубравного 2-го года жизни. Опыты закладывались двухмесячной рассадой, которую высаживали по схеме 60×30 см, из расчета по 25-30 растений на делянке в трехкратной повторности. Почва опытного участка ВИЛАР дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Фенологические наблюдения и биометрические измерения проводили по методике, принятой в лекарственном растениеводстве. Salvia nemorosa L. в условиях Московской области проходит весь сезонный цикл роста и развития. У растений 2-го года жизни начало периода массовой бутонизации приходится на II-III декаду мая, цветение начинается во II декаде июня, массовое плодоношение - во II декаде июля. Продолжительность периода от начала вегетации (отрастание) до массового плодоношения составляет в среднем около 120-130 сут, что вполне вписывается в продолжительность вегетационного периода Нечерноземной зоны (200-220 сут). Наиболее высокая фенотипическая изменчивость отмечена по количеству: цветков в соцветии, генеративных побегов, соцветий и листьев на один генеративный побег. Такие признаки, как длина соцветия и толщина генеративного побега, варьируют в средней степени. К числу слабоизменчивых признаков следует отнести ширину и длину листа, массу 1000 семян и высоту растений. В условиях агроценоза растения шалфея дубравного проявляют признаки ксероморфности (небольшие размеры устьиц, увеличение опушенности, устьица погружены в столбчатый мезофилл). В связи с тем, что шалфей дубравный можно отнести к раноцветущим и скороспелым растениям, аномально жаркие условия августа 2022 г. не повлияли на прохождение основных фенологических фаз и изменчивость морфологических признаков. При этом некоторые микроморфологические показатели листовой пластинки растений шалфея дубравного варьировали по годам.

Шалфей дубравный, лекарственное растение, фенологические наблюдения, морфологические признаки, анатомия

Короткий адрес: https://sciup.org/140299705

IDR: 140299705 | УДК: 58.084.2:582.949.27:581.821 | DOI: 10.36718/1819-4036-2023-3-52-57

Текст научной статьи Биологические особенности Salvia nemorosa L. в условиях агроценоза в Нечерноземной зоне России

Введение. Шалфей дубравный ( Salvia nemo-rosa L.) – многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые ( Lamiaceae ). В средней полосе Европейской части России встречается на сухих лугах, в степях, вдоль окраин дорог и полей. Высота 40–100 см, стебли прямостоячие, ветвистые, ребристые, опушенные, густооблиственные. Листья 4–10 см длиной; яйцевидные, ланцетные или продолговатые. Цветки собраны в ложные мутовки, которые формируют верхушечное колосовидное соцветие. Чашечка двугубая, зеленая или фиолетово-окрашенная. Венчик сине-фиолетовый или пурпурно-фиолетовый, реже бело-розовый. Цветет в июне-августе. Морозостоек [1].

Из травы S. nemorosa были выделены мега-стигмановые гликозиды, пахистазон, сальви-пизон, α-амирин; урсоловая и олеаноловая ки- слоты; дубильные вещества; хиноны; β-ситосте-рин; флавоноиды; витамин С. Трава содержит эфирное масло (0,14 %), в составе которого выявлено несколько компонентов: п-цимол, лимонен, борнеол, камфен, кариофиллен [2, 3]. Экстракт из растения обладает антибактериальными, антипротозойными, антимикотическими и антиоксидантными свойствами [4, 5].

Известно, что в условиях агроценоза растения-мезофиты часто проявляют признаки ксероморф-ности [6]. Изменчивость структурных элементов эпидермы листа также варьирует в зависимости от погодных условий вегетационного сезона [7]. Исходя из сказанного, изучение биологических особенностей шалфея дубравного в условиях Нечерноземной зоны России представляется целесообразным, поскольку данный вид представляет интерес как лекарственное растение.

Цель исследования – изучение биологических особенностей шалфея дубравного ( Salvia nemorosa L.) при возделывании в условиях агроценоза Нечерноземной зоны России.

Материалы и методы. Исследование проводилось в полевых условиях ФГБНУ ВИЛАР в 2020–2022 гг. Изучались растения шалфея дубравного 2-го года жизни. Опыты закладывались двухмесячной рассадой, которую высаживали по схеме 60×30 см, из расчета по 25–30 растений на делянке в трехкратной повторности. Почва опытного участка ВИЛАР дерновоподзолистая тяжелосуглинистая. Фенологические наблюдения и биометрические измерения проводили по методике, принятой в лекарственном растениеводстве [8].

В качестве материала для исследования использовали листовые пластинки растений шалфея дубравного 2-го года жизни, собранные в фазу массового цветения. Подготовку препаратов и детализированный анатомический анализ лекарственного растительного сырья осуществляли по методикам для световой микроскопии

[9, 10]. В работе использовали микроскоп «Ломо Микмед-1» и камеру 14.0 Mп USB 2.0 C-Mount. Статистическая обработка результатов выполнена в программе Microsoft Exсel [11]. Погодные условия уточнялись на интернет-ресурсе [12].

Результаты и их обсуждение. В течение вегетационного сезона 2020 г. не отмечено резких колебаний температуры: среднемесячные температуры соответствовали норме. Количество осадков в отдельные месяцы (май, июнь, июль) превышало многолетнюю норму более чем в 2 раза. Данные условия способствовали росту и развитию растений 1-го года жизни. Условия зимнего периода 2020–2021 гг. были благоприятны для перезимовки молодых растений шалфея дубравного. Выпадов растений S. ne-morosa не наблюдалось. Условия 2021 г. также были благоприятны для развития растений шалфея дубравного 1-го и 2-го года жизни. В таблице 1 представлены даты наступления основных фенологических фаз у растений шалфея дубравного 2-го года жизни (среднее за 2021–2022 гг.).

Таблица 1

|

Фаза |

Начало наступления фаз |

|

Отрастание |

II декада апреля |

|

Начало бутонизации / полная бутонизация |

II–III декада мая / I декада июня |

|

Начало цветения / массовое цветение |

II декада июня / III декада июня |

|

Начало плодоношения / массовое плодоношение |

II декада июля / III декада июля |

|

Продолжительность периода от отрастания до массового плодоношения, сут |

120–130 |

Начало наступления основных фенологических фаз S. nemorosa

В процессе наблюдений установлено, что у растений 2-го года жизни начало периода массовой бутонизации приходится на II–III декаду мая, цветение начинается во II декаде июня, массовое плодоношение – во II декаде июля. Шалфей дубравный 2-го года жизни в условиях агроценоза проходит весь сезонный цикл роста и развития. Продолжительность периода от начала вегетации (отрастание) до массового плодоношения составляет в среднем около 120– 130 сут, что вполне вписывается в продолжи- тельность вегетационного периода нашей зоны (200–220 сут).

Выявление изменчивости морфологических признаков является особенно необходимым на начальном этапе селекционной работы с любым видом растений [8]. Морфологические признаки растений шалфея дубравного характеризовались определенной изменчивостью. В таблице 2 представлены средние величины количественных морфологических признаков и коэффициенты вариации S. nemorosa 2-го года жизни.

Таблица 2

Изменчивость морфологических признаков растений S. nemorosa (среднее за 2021–2022 гг.)

|

Признак |

Среднее значение |

CV, % |

|

Высота, см |

82,4±2,92 |

5,0 |

|

Количество генеративных побегов, шт. |

40,9±8,38 |

19,1 |

|

Длина соцветия, см |

21,2±2,02 |

8,8 |

|

Толщина генеративного побега, мм |

4,8±0,44 |

8,0 |

|

Длина листа, см |

8,1±0,37 |

6,0 |

|

Ширина листа, см |

3,27±0,16 |

6,0 |

|

Кол-во листьев на один генеративный побег, шт. |

43,2±6,19 |

18,3 |

|

Кол-во соцветий на один генеративный побег, шт. |

16,7±2,97 |

15,0 |

|

Кол-во цветков в соцветии, шт. |

53,9±8,03 |

19,9 |

|

Масса 1000 семян (эремов), г |

1,07±0,031 |

5,0 |

Наиболее высокая фенотипическая изменчивость отмечена по количеству: цветков в соцветии, генеративных побегов, соцветий и листьев на один генеративный побег (коэффициенты вариации 19,9; 19,1; 15,0; 18,3 соответственно), что свидетельствует о неоднородности данной популяции (табл. 2). Такие признаки, как длина соцветия и толщина генеративного побега, варьируют в средней степени (коэффициенты вариации 8,8; 8,0 соответственно), так как эти показатели определяются как другими количественными признаками, так и условиями произрастания. К числу слабо изменчивых признаков следует отнести ширину и длину листа, массу 1000 шт. семян и высоту растений.

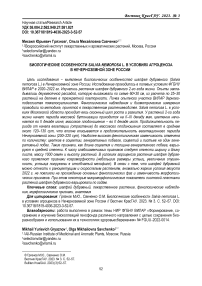

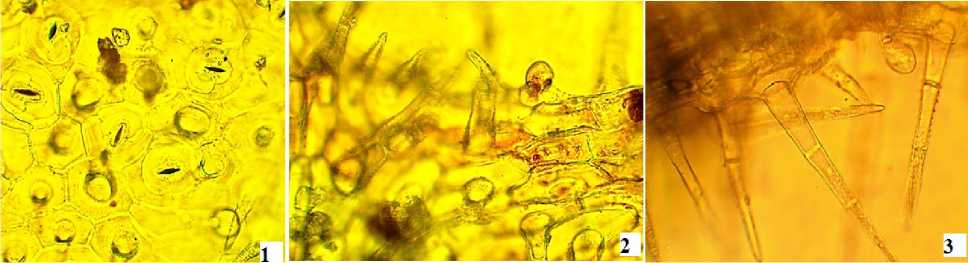

Лист шалфея дубравного дорсовентральный, амфистоматический. Клетки верхней эпидермы имеют форму многогранника, а нижней – округлую форму (рис.).

Эпидерма листовой пластинки шалфея дубравного. Увеличение ×400: 1 – верхняя эпидерма; 2 – серповидно изогнутые трихомы вдоль жилок; 3 – простые и головчатые трихомы

На верхней эпидерме листовой пластинки устьица мелкие, 5 × 3 мкм (47–76 шт.), погружены в мезофилл. Обнаружены многочисленные (до 73 шт.) простые конические или серповидно изогнутые трихомы с бородавчатой кутикулой длиной 74–112 мкм (табл. 3).

На нижней эпидерме устьица 54–87 шт. (6– 7 × 4 мкм). Волоски 2–3-клеточные, 33–42 мкм

(до 50 мкм), 20–27 шт., длинные, преимущественно вдоль жилок. Головчатые волоски (2– 4 шт.) обнаружены только на нижней эпидерме. Эфиромасличные железки в количестве 2–5 шт. погружены в мезофилл, встречаются на обеих сторонах листа.

Таблица 3

Морфометрическая характеристика эпидермы листовой пластинки S. Nemorosa

|

Показатель |

Сторона листовой пластинки |

2021 |

С V, % |

2022 |

С V, % |

|

Кол-во устьиц, шт/мм² |

В.Э.* |

67,27±5,69 |

31,20 |

52,11±4,65 |

30,56 |

|

Н.Э.** |

74,75±6,53 |

34,41 |

70,20±5,12 |

32,44 |

|

|

Длина устьиц, мкм |

В.Э. |

5,66±0,27 |

13,88 |

5,08±0,16 |

14,06 |

|

Н.Э. |

6,00±0,77 |

12,48 |

6,00±0,65 |

12,50 |

|

|

Ширина устьиц, мкм |

В.Э. |

3,14±0,09 |

12,90 |

3,71±0,19 |

12,06 |

|

Н.Э. |

4,00±0,18 |

13,49 |

4,00±0,20 |

15,11 |

|

|

Количество простых трихом, шт/мм² |

В.Э. |

61,63±7,96 |

39,72 |

55,20±5,27 |

40,07 |

|

Н.Э. |

24,06±1,85 |

40,10 |

22,13±1,63 |

38,17 |

|

|

Длина простых трихом, мкм |

В.Э. |

97,88±8,42 |

37,13 |

88,50±7,51 |

38,13 |

|

Н.Э. |

39,88±2,25 |

38,12 |

36,92±2,44 |

36,65 |

|

|

Кол-во головчатых трихом, шт/мм² |

В.Э. |

Не обнаружены |

Не обнаружены |

||

|

Н.Э. |

4,00±0,22 |

11,83 |

3,16±0,18 |

10,55 |

|

|

Кол-во железок, шт/мм² |

В.Э. |

3,95±0,18 |

14,09 |

2,46±0,13 |

11,30 |

|

Н.Э. |

5,06±0,48 |

17,14 |

4,18±0,26 |

14,60 |

|

|

Размер железок, мкм |

В.Э. |

12,36±2,49 |

16,33 |

12,40±2,17 |

15,29 |

|

Н.Э. |

12,58±2,61 |

15,27 |

12,63±2,55 |

14,45 |

|

* Верхняя эпидерма.

** Нижняя эпидерма.

Морфометрические и количественные показатели трихом и устьиц на обеих сторонах листовой пластинки шалфея дубравного отличались высокой вариабельностью и различались в зависимости от погодных условий. В более прохладных условиях июня 2022 г. количество и длина простых трихом сокращались, а размеры устьиц, количество и величина железок практически не изменялись. Таким образом, в условиях агроценоза растения шалфея дубравного проявляют признаки ксероморфности (небольшие размеры устьиц, увеличение опушенности, устьица погружены в столбчатый мезофилл). В связи с тем, что шалфей дубравный можно отнести к раноцветущим и скороспелым растениям, аномально жаркие условия августа 2022 г. не повлияли на прохождение основных фенологических фаз и изменчивость морфологических признаков. При этом показатели листовой пластинки растений шалфея дубравного варьируют по годам.

Заключение. В условиях агроценоза Нечерноземной зоны РФ Salvia nemorosa L. проходит весь сезонный цикл роста и развития. Продолжительность периода от начала отрастания до массового плодоношения составляет в среднем около 120–130 сут. Морфометрические и количественные показатели трихом и устьиц на обеих сторонах листовой пластинки шалфея дубравного отличаются высокой вариабельностью (до 30– 40 %); в условиях агроценоза растения шалфея дубравного проявляют признаки ксероморфно-сти. Основную оценку возделываемой популяции шалфея дубравного для целей селекции можно проводить, начиная со 2-го года жизни растений, по комплексу взаимосвязанных количественных признаков (высота и количество генеративных побегов).

Список литературы Биологические особенности Salvia nemorosa L. в условиях агроценоза в Нечерноземной зоне России

- Шанцер И.А. Растения средней полосы Европейской России: полевой атлас. М.: КМК, 2009. 470 с.

- Composition of essential oil of some wild Sal-via species growing in Serbia / J.-C. Chalhat [et al.] // J. Essent. Oil Res. Vienna. 2004. Vol. 16. № 6. P. 476–478. DOI: 10.1080/ 10412905.2004.9698775.

- The phytochemical and chemotaxonomic study of Salvia spp. growing in Ukraine / O. Koshovyi [et al.] // Journal of Applied Biolo-gy & Biotechnology. 2020. Т. 8, № 3. С. 29–36. DOI: 10.7324/JABB.2020.80306.

- Megastigmane glycosides from Salvia nemorosa / Y. Takeda [et al.] // Phytochemistry. 1997. Т. 44. № 1. С. 117–120.

- Szentmihályi K., Csedo C., Then M. Comparative study on tannins, flavonoids, terpenes and mineral elements of some Salvia species // Acta Horticulturae. 2004. Т. 629. С. 463-470. DOI: 10.17660/ActaHortic.2004.629.60.

- Savchenko O.M., Totskaya S.A., Gryaz-nov M.Yu. Micromorphological features of the leaf epidermis of the evening primrose culti-vars of the VILAR biocollection // Agronomy Research. 2021. Т. 19, № 4. С. 1938–1948. DOI: 10.15159/AR.21.115.

- Ахкубекова А.А., Тамахина А.Я. Адаптивные признаки эпидермы листьев представителей семейства Boraginaceae // Известия Горского государственного аграрного университета. 2020. № 57 (2). С. 188–195.

- Методика исследований при интродукции лекарственных и эфирномасличных растений / А.Н. Цицилин [и др.]. 2-е изд., пере-раб. и доп. М.: Наука, 2022. 64 с.

- Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы / Р.П. Барыкина [и др.]. М.: Изд-во МГУ, 2004. 312 с.

- Черятова Ю.С. Анатомия лекарственных растений и лекарственного растительного сырья. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. 95 с.

- Зайцев Г.Н. Математический анализ биологических данных. М.: Наука, 1991. 184 с.

- Климатический монитор. г. Москва. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php (дата обращения: 19.08.2022).