Биологические особенности Scutellaria altissima L. в условиях культуры в Нечерноземной зоне России

Автор: Грязнов Михаил Юрьевич, Савченко Ольга Михайловна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение биологических особенностей и установление основных диагностических признаков сырья шлемника высочайшего при выращивании в условиях культуры. Представлены результаты по изучению биологических особенностей шлемника высочайшего (Scutellaria altissima L.) в Нечерноземной зоне России. Определены даты наступления фенологических фаз, средние величины количественных морфологических признаков и коэффициенты вариации на примере растений второго года жизни. Продолжительность периода от начала вегетации (отрастание) до массового плодоношения составляет в среднем около 110-120 сут. У растений второго года жизни начало периода массовой бутонизации приходится на III декаду мая, цветение начинается во II декаде июня; массовое плодоношение - с I декады июля по I декаду августа. Scutellaria altissima L. в условиях Московской области проходит весь сезонный цикл роста и развития, цветет и образует зрелые плоды. Наиболее высокая фенотипическая изменчивость отмечена по количеству генеративных побегов на одно растение. К числу слабо изменчивых признаков следует отнести массу 1000 семян. Высокая вариабельность ряда признаков позволяет предположить, что в состав популяции Scutellaria altissima L. входит множество биотипов. Это свидетельствует о возможности целенаправленного отбора, в зависимости от цели дальнейших исследований, наиболее ценных форм. Все части растения покрыты простыми многоклеточными трихомами, на эпидерме листовых пластинок обнаружены эфиромасличные железки. Венчик и чашечка характеризуются двойным типом опушения: простыми многоклеточными и железистыми трихомами. В результате микроскопического изучения эпидермы шлемника высочайшего были установлены характерные анатомо-диагностические признаки, которые позволят проводить идентификацию примесей в лекарственном растительном сырье. Установленные признаки помогут оценивать адаптивный потенциал растения в меняющихся условиях произрастания.

Scutellaria altissima l, биологические особенности, фенология, морфологические признаки, анатомия

Короткий адрес: https://sciup.org/140295590

IDR: 140295590 | УДК: 582.949.27:581.821 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-109-115

Текст научной статьи Биологические особенности Scutellaria altissima L. в условиях культуры в Нечерноземной зоне России

Введение. Шлемник высочайший ( Scutellaria altissima L.) – многолетнее растение семейства Яснотковые ( Lamiaceae ) [1, 2]. Высота растения достигает 150 см. Соцветия колосовидные, рыхлые, длиной до 30 см. Чашечка фиолетовая, венчик кремовый, голубовато-белый или голубовато-лиловый. Листья яйцевидные, крупнозубчатые, длиной 5–15 см. [1, 3]. Прицветные листья около 0,6 см длины, сидячие, цельнокрайние. Стебли прямостоячие, четырехгранные. Плод ценобий, распадающийся на 4 орешкообразных эрема. Плоды созревают в июле-августе. Растет в светлых лесах, среди кустарников, на луговых склонах, берегах водоемов до среднегорного пояса. Предпочитает легкую полутень, влаголюбив, засухоустойчив, морозостоек [1, 3].

В РФ данный вид произрастает на юге европейской части, в Предкавказье, в Крыму, на Южном Урале. Встречается во многих областях Средней полосы России [3, 4].

В надземной части растения обнаружены эфирное масло, дитерпеноиды (фитол), стерои- ды (бета-ситостерин), жирные кислоты, иридоиды и флавоноиды (скутелларин, скутеллареин, байкалин, байкалеин). В корнях найдены флавоноиды [5–7]. Настой травы шлемника высочайшего обладает отхаркивающим, седативным, вяжущим, гемостатическим и мочегонным действием, применяется при кашле, отеках, гипертонии [5].

Микроскопический анализ позволяет идентифицировать данное лекарственное растительное сырье среди близкородственных видов или примесей. Ранее для растений рода Scutellaria L. проводились исследования анатомического строения травы шлемника обыкновенного и шлемника байкальского [8, 9].

Цель исследования – изучение биологических особенностей и установление основных диагностических признаков сырья шлемника высочайшего при выращивании в условиях культуры.

Объекты и методы. Исследование проводилось в полевых условиях лекарственного се- вооборота ФГБНУ ВИЛАР в Московской области в 2019–2021 гг. Почва опытного участка ВИЛАР дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, рНKCl = 5,3. Опыт закладывался в 2019 и в 2020 гг. в III декаде мая двухмесячной рассадой, которую высаживали по схеме 60×30 см, из расчета по 25–30 растений на делянке. Повторность четырехкратная.

Фенологические наблюдения проводили по методике И.Н. Бейдеман [10]. Экспериментальные данные обрабатывали по Б.А. Доспехову [11]. Биометрические измерения проводили в фазу массового цветения согласно методике, изложенной Н.И. Майсурадзе [12].

Объектом исследования являлась свежая надземная часть растения шлемника высочайшего. Исследование сырья проводили согласно ОФС.1.5.3.0003.15 ГФ РФ XIV издания [13]. Эпидерму листовой пластинки изучали на свежем и фиксированном (в 70 % этиловом спирте) материале с помощью светового микроскопа «ЛОМО МИКМЕД-1» при увеличении 100× и 400×. Фотографировали камерой 14.0 Mп USB 2.0 C-Mount. Фотографирование срезов осуществляли после окрашивания флороглюцином в кислой среде (с добавлением концентрированной HCl) всех одревесневших элементов (сосудов и склеренхимы) в малиновый цвет. Временные препараты готовили по методикам для световой микроскопии [14].

Результаты и их обсуждение. В процессе наблюдений установлено, что у растений второго года жизни начало периода массовой бутонизации приходится на III декаду мая, цветение начинается во II декаде июня, массовое плодоношение – в I декаде июля – I декаде августа (табл. 1).

Таблица 1

|

Фаза |

Начало наступления фаз |

|

Отрастание |

II декада апреля |

|

Начало бутонизации / полная бутонизация |

III декада мая / I декада июня |

|

Начало цветения / массовое цветение |

II декада июня / III декада июня |

|

Начало плодоношения / массовое плодоношение |

I декада июля / I декада августа |

|

Продолжительность периода от отрастания до массового плодоношения, сут |

110–120 |

Начало наступления основных фенологических фаз у растений второго года жизни (2020–2021 гг.)

Шлемник высочайший 2-го года жизни в условиях Московской области проходит весь сезонный цикл роста и развития, цветет и плодоносит. Продолжительность периода от начала вегета- ции (отрастание) до массового плодоношения составляет в среднем около 110–120 сут, что вполне вписывается в продолжительность вегетационного периода нашей зоны (200–220 сут).

Таблица 2

|

Признак |

Среднее значение |

СV, % |

|

Высота, см |

53,4±2,75 |

10,8 |

|

Количество генеративных побегов, шт/растение |

7,0±0,83 |

27,3 |

|

Масса 1000 семян, г |

1,38±0,012 |

7,0 |

Изменчивость морфологических признаков растений (2020–2021 гг.)

Наиболее высокая фенотипическая изменчивость отмечена по количеству генеративных побегов на одно растение, что свидетельствует о неоднородности данной популяции. Высота растений выражена средней вариабельностью, так как этот показатель определяется как другими количественными признаками, так и условиями произрастания. К числу слабо изменчивых признаков следует отнести массу 1000 семян.

При микроскопическом анализе листа шлемника высочайшего были отмечены следующие анатомические признаки. Клетки эпидермиса верхней и нижней стороны листа имеют извилистые стенки. Многочисленные устьица сосредо- точены на обеих сторонах листовой пластинки, тип устьичного аппарата диацитный. По типу расположения устьиц лист амфистоматический. Кутикула на верхней эпидерме имеет складчатую структуру.

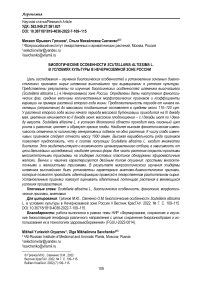

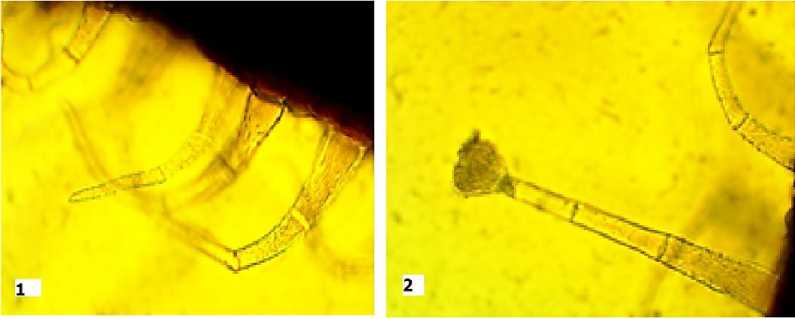

По краю листа и в мезжилковом пространстве на верхней эпидерме встречаются простые многоклеточные волоски с тонкими стенками, конические. Вдоль жилок 2–3-клеточные серпо- видно-изогнутые бородавчатые волоски. Эфиромасличные железки обнаружены на верхней и нижней эпидерме, имеют короткую ножку и состоят из 8 выделительных клеток, расположенных радиально (рис. 1).

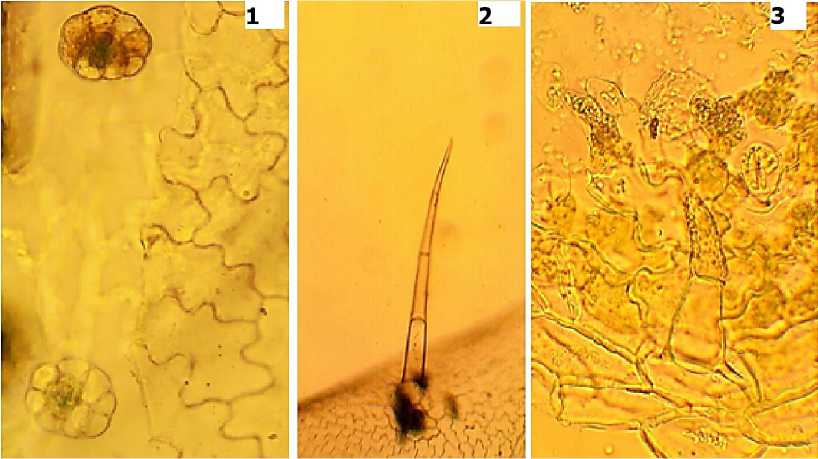

На нижней эпидерме найдены многочисленные серповидно изогнутые многоклеточные трихомы, часто с бородавчатой кутикулой (рис. 2).

Рис. 1. Верхняя эпидерма листовой пластинки шлемника высочайшего: 1 – эфиромасличные железки; 2 – простые многоклеточные волоски;

3 – серповидно изогнутые бородавчатые волоски

Рис. 2. Нижняя эпидерма листовой пластинки шлемника высочайшего:

1 – эфиромасличные железки; 2 – серповидно изогнутые бородавчатые волоски

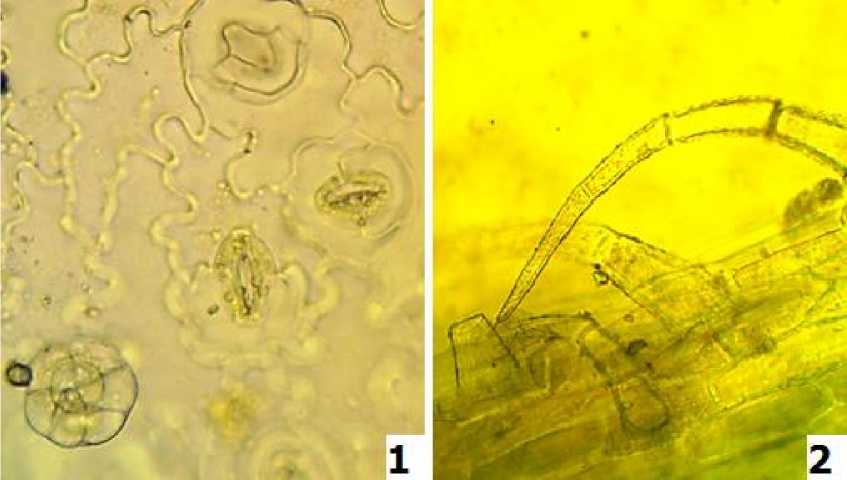

Клетки эпидермы стебля имеют вытянутые очертания, устьица обнаруживаются редко. Устьичный аппарат тетрацитного типа. На по- верхности эпидермиса стебля вдоль ребер граней встречаются простые 2–3-клеточные волоски (рис. 3, 1).

Рис. 3. Стебель шлемника высочайшего: 1 – простые волоски; 2 – поперечный срез

В средней части стебля в гранях расположена колленхима. Паренхимные клетки овальной формы. Склеренхима располагается сплошным кольцом, утолщена в местах граней. Проводящая система представлена коллатеральными пучками, расположенными по кругу стебля, крупные пучки соответствуют граням. Центральный цилиндр состоит из расположенных в виде колец клеток флоэмы и ксилемы, между ними находится слой камбия. Сердцевина со- стоит из паренхимных клеток, разрушенных в центре стебля (рис. 3, 2).

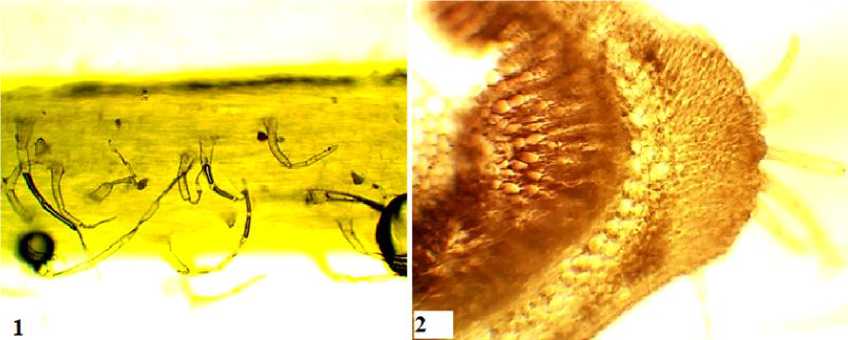

Чашечка покрыта многочисленными многоклеточными простыми трихомами. На лепестках венчика обнаружены простые и головчатые трихомы. Поверхность верхней губы опушена наиболее интенсивно. Эфиромасличные железки и сосочковидные выросты эпидермы не обнаружены (рис. 4).

Рис. 4. Чашечка и венчик шлемника высочайшего: 1 – простые трихомы; 2 – головчатые трихомы

Все части растения шлемника высочайшего покрыты простыми многоклеточными трихомами с гладкой или бородавчатой кутикулой; на эпидерме листовых пластинок обнаружены эфиромасличные железки. Венчик и чашечка имеют двойное опушение простыми многоклеточными и железистыми трихомами.

Выводы

-

1. В результате исследований было установлено, что шлемник высочайший хорошо адаптирован к условиям Московской области.

-

2. Высокая вариабельность ряда признаков позволяет предположить, что в состав популя-

- ции Scutellaria altissima L. входит множество биотипов. Это, в свою очередь, свидетельствует о возможности целенаправленного отбора, в зависимости от цели дальнейших исследований, наиболее ценных форм.

-

3. В результате микроскопического изучения эпидермы шлемника высочайшего были установлены характерные анатомо-диагностические признаки, которые позволят проводить идентификацию примесей в лекарственном растительном сырье. Установленные признаки помогут оценивать адаптивный потенциал растения в меняющихся условиях произрастания.

Список литературы Биологические особенности Scutellaria altissima L. в условиях культуры в Нечерноземной зоне России

- Scutellaria altissima L. Шлемник высочайший / И.А. Губанов [и др.] // Иллюстрированный определитель растений Средней России. Т. 3. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). М.: кМк, 2004. 150 с.

- The Plant List (TPL). URL: http://www. theplantlist. org/tp l1.1 /record/kew-188884 (дата обращения: 11.11.2021).

- Пичугин В.С. Scutellaria altissima L. во флоре Крыма, распространение и морфология // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2012. № 105. С. 17-20.

- Соколов А.С., Соколова Л.А. О новых и наиболее редких видах тамбовской флоры. Сообщение 4 // Вестник Тамбовского университета. Сер. Естественные и технические науки. 2014. Т. 19, № 3. С. 1035-1043.

- Дудецкая Н.А., Теслов Л.С, Анисимова Н.А. Флавоноидный состав видов рода Scutella-ria (Lamiaceae) флоры России // Растительные ресурсы. 2010. Т. 46, № 2. С. 159-174.

- Bozov P.I., Coll J. Neo-clerodane diterpenoids from Scutellaria altissima. // Natural Product Communications. 2015. 10 (1). 13-16.

- Metabolite profile and antioxidant activity of some species of genus Scutellaria growing in Bulgaria / Y. Georgieva [et al.] // Plants. 2021. 10 (1). 1-11.

- Пиранер Е.Г., Бузук Г.Н. Изучение микроскопических признаков травы шлемника обыкновенного // Вестник фармации. 2015. № 3 (69). С. 46-49.

- Чирикова Н.К., Оленников Д.Н. Микроскопическое исследование травы шлемника байкальского // Фармация. 2009. № 3. С. 17-19.

- Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений в растительных сообществах: метод. указания. Новосибирск: Наука СО, 1974. 154 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Майсурадзе Н.И, Киселев В.П., Черкасов О.А. Методика исследований при интродукции лекарственных растений: обзорная информация. Лекарственное растениеводство. М.: ЦБНТИмедпром, 1984. № 3. 32 с.

- Государственная фармакопея РФ XIV издания. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018 ФС. 1.5.3.0003.15. URL: http://femb.ru/feml (дата обращения: 01.12.2021).

- Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы / Р.П. Барыкина [и др.]. М.: Изд-во МГУ, 2004. 312 с.