Биологические показатели сиговых видов рыб озера Тулос (Западная Карелия)

Автор: Ильмаст Николай Викторович, Стерлигова Ольга Павловна, Милянчук Николай Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (177), 2018 года.

Бесплатный доступ

В северных пресноводных экосистемах сиговые рыбы являются ценными промысловыми видами. Актуальность работы определяется снижением их запасов в результате хозяйственной деятельности человека. Целью исследования являлись изучение биологии сиговых видов рыб оз. Тулос (Республика Карелия) и оценка водоема с точки зрения его рыбохозяйственного использования. Проанализировано состояние экосистемы озера. Показано, что водоем относится к альфа-олиготрофному типу. Рыбное население озера представлено 14 видами. Рыбы семейства Coregonidae представлены европейской ряпушкой Coregonus albula и сигом обыкновенным C. lavaretus. Ряпушка озера Тулос относится к мелкой форме, темп роста которой близок к аналогичным показателям для мелкой ряпушки из других озер Карелии. В водоеме по числу жаберных тычинок обитают 2 экологические формы сига: среднетычинковая (ж. т. 29-37) и многотычинковая (ж. т. 47-60). Рыбы значительно отличаются по всем биологическим показателям. Отмечено, что сложность ихтиофауны северных экосистем достигается не только числом видов, но и обилием различных экологических форм. Для сохранения видового разнообразия рыбного населения данного водоема целесообразно ввести на нем регламентированное рыболовство.

Пресноводные экосистемы, биологическое разнообразие, ихтиофауна, сиговые виды рыб, экологическая форма

Короткий адрес: https://sciup.org/147226373

IDR: 147226373 | УДК: 597.2/.5 | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.246

Текст научной статьи Биологические показатели сиговых видов рыб озера Тулос (Западная Карелия)

Проблема сохранения биологического разнообразия в настоящее время является одной из наиболее значимых, поскольку в результате хозяйственной деятельности происходят резкие изменения природных экосистем. Установлено, что наиболее чувствительным к негативному воздействию человека (нерациональный промысел, гидростроительство, интродукция новых видов, техногенное загрязнение и др.) является рыбное население [3], [6], [8]. В условиях наметившихся тенденций ускоренной трансформации водоемов Карелии под влиянием естественных и антропогенных факторов изучение структуры и состояния

ихтиофауны озерных экосистем имеет важное значение. При этом резкое снижение численности ценных сиговых и лососевых видов рыб в северных водоемах способствует разработке мероприятий по их охране и восстановлению запасов.

Целью исследования являлись изучение биологии сиговых видов рыб оз. Тулос и оценка водоема с точки зрения рыбохозяйственного использования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для написания статьи послужили результаты ихтиологических исследований в 2015–2018 годах на озере Тулос (Республика

Карелия). Оно (63°30' с. ш., 30°80' в. д.) расположено в западной части Карелии в приграничной зоне. Водоем принадлежит к бассейну Ладожского озера. Площадь водосбора составляет 832 км2, общая площадь озера – 109,2 км2. Высота расположения водоема над уровнем моря – 157 м. Максимальная глубина – 40 м, средняя – 13 м1. Через озеро протекает река Тула. До 1960-х годов на водоеме проводился сплав леса [9]. Воды озера имеют низкую минерализацию (10 мг/л), относятся к смешанному сульфатно-гидрокарбонатно-му классу группы Na. По ионному составу вода близка к атмосферным осадкам. Активная реакция среды слабокислая, значение pH колеблется в пределах 6,2–6,6 [2]. Оз. Тулос характеризуется относительно низким содержанием органического вещества (цветность 40 град., перманганатная окисляемость 8,7–8,9 мгО2/л). Данный водоем относится к олиготрофному типу с чертами альфа-олиготрофного [5]. Антропогенное влияние на оз. Тулос практически не улавливается. Единственное, что может быть отмечено, это слабое закисление водоема за счет атмосферных осадков, обусловленное главным образом трансграничным переносом воздушных масс.

В фитопланктоне озера Тулос выявлено 20 видов водорослей. Наиболее разнообразно представлены диатомовые, золотистые и зеленые водоросли. Суммарная численность фитопланктона оз. Тулос составила 478 тыс. кл/л, биомасса – 0,46 г/м3. В зоопланктоне пелагиали водоема отмечено 24 вида с невысокой общей численностью 1,0 тыс. экз./м3 и биомассой 0,02 г/м3, в литорали – соответственно 1,3 и 0,06. В составе донных биоценозов выявлено 17 таксонов. Численность и биомасса макрозообентоса незначительны и составляют в литорали 2086 экз./м2 и 1,2 г/м2, в профундали 290 экз./м2 и 0,21 г/м2 соответственно [2].

Основой работы послужили как собственные сборы авторов в летне-осенний период, так и данные литературы. Опытный лов рыбы проводили стандартным набором жилковых сетей (длина 30 м, высота 1,5–3,0 м, ячея 14–60 мм). Сетные порядки выставлялись в разных участках озера (литораль, пелагиаль) и на различных глубинах. Камеральную обработку ихтиологического материала проводили по общепринятым методикам [4], [12]. Анализировались следующие показатели: длина и масса тела, пол, степень зрелости гонад, плодовитость. Возраст рыб определяли по чешуе. У всех выловленных сигов подсчитывались жаберные тычинки на 1-й жаберной дуге.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рыбное население озера Тулос представлено 14 видами рыб (8 семейств). По сравнению с ранее полученными данными2, в состав ихтиофауны водоема следует включить налима, уклейку и подкаменщика. Наиболее многочисленные виды в озере – окунь и сиг, реже встреча- ются щука, елец, ерш и единично уклейка, подкаменщик. Все выловленные рыбы относятся, по Г. В. Никольскому [7], к 4 фаунистическим комплексам. По числу видов доминировали рыбы бореального равнинного комплекса (окунь, ерш, плотва, щука, язь, елец) – 43 %, на арктический пресноводный комплекс (ряпушка, сиг, налим) приходилось 21 %, на понтический пресноводный (лещ, уклейка) – 15 %, бореальный предгорный (лосось, хариус, подкаменщик) – 21 %. Оз. Тулос можно отнести к водоемам сигово-ряпушкового типа, где значительную роль играют рыбы арктического пресноводного комплекса. Особая ценность оз. Тулос заключается в том, что в водоеме обитают разные экологические формы сига. Эти популяции крайне уязвимы и при возрастающем антропогенном воздействии легко могут исчезнуть, что уже отмечено для некоторых озер Карелии и ряда стран Западной Европы [16], [18].

С давних пор при разделении видов и внутривидовых форм у сигов используется число жаберных тычинок. Схемы деления представителей рода Coregonus разными авторами по числу жаберных тычинок на видовые группы подробно описаны Химберг [17], однако, как ни велика их таксономическая значимость, нельзя построить систему сигов только по одному этому признаку, на что также указывали многие исследователи [12], [13], [19]. Следует отметить, что в водоемах стран Балтийского и Северного морей обитает два вида сиговых рыб: европейская ряпушка Coregonus albula (L.) и сиг Coregonus lavaretus (L.) [12]. В настоящее время в некоторых водоемах данного региона из сиговых рыб встречаются также пелядь Coregonus peled (Gmel.), омуль Coregonus autumnalis (Pall.), чир Coregonus nasus (Pall. ) , муксун Coregonus muksun (Pall.) и нельма Stenodus leucichthys (Güld.), ареал которых значительно расширился за счет акклиматизационных работ [14].

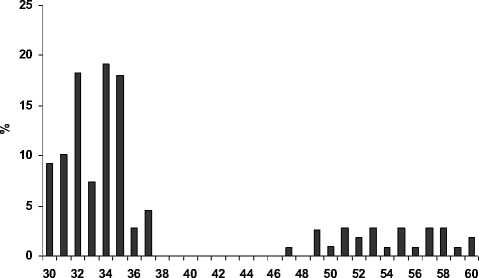

Сиг. В оз. Тулос по числу жаберных тычинок обитают 2 формы сига Coregonus lavaretus (L.): среднетычинковая (ж. т. 29–37) и многотычинковая (ж. т. 47–60) (рисунок). Рыбы значительно отличаются по всем биологическим показателям. Основу уловов (80 %) составляли среднетычинковые сиги с числом жаберных тычинок от 29 до 37 (в среднем 34). Размеры сига колебались от 13,5 до 21 см, в среднем 17,0 см, масса от 25 до 120 г, в среднем 52 г. Возрастной состав уловов представлен особями от 1+ до 5+ лет. Доминировали рыбы в возрасте 2+…3+ (86 %). Соотношение полов близко к 1:1, при этом неполовозрелые особи составили около 6 %. Данные по линейно-весовому росту сига представлены в табл. 1. В условиях озера Тулос двухлетки имеют длину тела 14 см и массу 30 г, трехлетки – 16 см и 43 г, четырехлетки – 19 см и 66 г, пятилетки – 20 см и 87 г. Сиги этой формы созревают в массе в возрасте 2+ лет, единично в 1+. Самая маленькая половозрелая самка сига в возрасте 1+ имела длину 13,5 см, массу 25 г, абсолютную плодовитость 994, относительную 40. Самая крупная половозрелая самка среднетычинкового сига в оз. Тулос имела возраст 4+ лет, абсолютную плодовитость 2760 икринок, относительную – 31 (табл. 2). Многотычинковых сигов с числом жаберных тычинок от 47 до 60, в среднем 54, в опытных уловах выловлено 20 %. Длина (ас) сигов варьировала от 18,8 до 39,2 см, масса – от 73 до 800 г. Рыбы имели возраст от 2+ до 8+ лет (табл. 3). Обнаружены половозрелые самцы в возрасте 5+^6+ лет и самки 7+ лет. Абсолютная плодовитость самки в возрасте 7+ лет составила 16040 икринок, относительная – 27, в возрасте 8+ лет – 17600 и 24 соответственно. По сравнению с многотычинковыми сигами оз. Лек-созеро, оз. Нюк и оз. Сямозеро темп роста сига оз. Тулос несколько выше (см. табл. 3) [1], [10].

Число жаберных тычинок

Гистограмма распределения числа жаберных тычинок у сига оз. Тулос

Таблица 1

Линейно-весовой рост среднетычинкового сига оз. Тулос

|

Возраст |

Длина (aс), см |

Масса, г |

Число рыб, шт. |

||

|

колебания |

среднее |

колебания |

среднее |

||

|

1+ |

13,5–14,8 |

14,2 |

25–34 |

30 |

10 |

|

2+ |

14,8–17,6 |

16,1 |

33–63 |

43 |

96 |

|

3+ |

16,6–19,6 |

18,5 |

50–80 |

66 |

39 |

|

4+ |

19,6–21,0 |

20,4 |

82–94 |

87 |

10 |

|

5+ |

– |

23,0 |

– |

120 |

2 |

Таблица 2

Абсолютная (АП) и относительная (ОП) плодовитость среднетычинкового сига оз. Тулос

|

Возраст |

Длина (ас), см |

Масса, г |

АП |

ОП |

Число рыб, шт. |

||

|

колебания |

среднее |

колебания |

среднее |

||||

|

1+ |

13,5 |

25,0 |

– |

994 |

– |

40 |

2 |

|

2+ |

16,0 |

42,0 |

747–2360 |

1300 |

20–46 |

30 |

23 |

|

3+ |

18,4 |

64,4 |

1573–1900 |

1740 |

24–31 |

27 |

7 |

|

4+ |

20,5 |

88,0 |

2731–2780 |

2756 |

30–32 |

31 |

3 |

Таблица 3

Сравнительные данные по росту многотычинкового сига в некоторых водоемах Карелии

|

Водоем |

2+ |

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

8+ |

N |

Источник |

|

Длина (ас), см |

|||||||||

|

Тулос |

19,4 |

20,0 |

28,2 |

29,0 |

32,6 |

34,9 |

38,6 |

41 |

наши данные |

|

Сямозеро |

22,7 |

24,8 |

26,1 |

27,3 |

28,6 |

29,7 |

32,7 |

2175 |

наши данные |

|

Нюк |

20,6 |

24,9 |

26,0 |

28,0 |

29,4 |

30,3 |

31,2 |

235 |

[10] |

|

Лексозеро |

– |

18,5 |

23,8 |

27,0 |

30,0 |

31,4 |

32,6 |

– |

[1] |

Масса, г

|

Тулос |

83 |

– |

248 |

307 |

450 |

563 |

725 |

41 |

наши данные |

|

Сямозеро |

135 |

178 |

207 |

243 |

277 |

324 |

418 |

2175 |

наши данные |

|

Нюк |

92 |

168 |

190 |

250 |

310 |

336 |

360 |

235 |

[10] |

|

Лексозеро |

– |

74 |

150 |

250 |

321 |

370 |

439 |

– |

[1] |

Ряпушка. Ареал европейской ряпушки Coregonus albula (L.) охватывает бассейны Балтийского и Северного морей, она встречается на Кольском полуострове в бассейнах Баренцева и Белого морей. На восток ареал ряпушки простирается до Печоры. К настоящему времени зарегистрировано около 1000 озер, населенных естественными популяциями европейской ряпушки в ее исходном ареале [15]. В подавляющем большинстве ряпушка - типичный планкто-фаг, образует озерно-речные и типично озерные формы, которые обычно преобладают. Ряпушке, как и всей группе лососевидных, свойственна высокая пластичность. Во многих водоемах встречается две формы ряпушки: мелкая и круп- ная. Подобное деление в пределах одного вида сиговых и лососевых рыб наблюдается довольно часто. Подавляющее большинство естественных популяций представлено мелкой ряпушкой. Ряпушка оз. Тулос относится к мелкой форме. Размеры ее колебалась от 8,4 до 14,5 см, масса – от 6 до 25 г. Возрастной состав представлен от 1+ до 4+. Нерестится ряпушка в возрасте 1+, что типично для популяций мелкой ряпушки Карелии. Наименьшая абсолютная плодовитость, 330 икринок, отмечена у особей в возрасте 1+ при длине тела 8,4, массе 6 г (табл. 4). Темп роста ряпушки оз. Тулос близок к аналогичным показателям для мелкой ряпушки из других озер Карелии [15].

Таблица 4

Абсолютная (АП) и относительная (ОП) плодовитость ряпушки в некоторых водоемах Карелии

|

Возраст |

Длина (ac), см |

Масса, г |

АП |

ОП |

Число рыб, шт. |

||

|

колебания |

среднее |

колебания |

среднее |

||||

Оз. Юля-Толвоярви

|

1+ |

17,2 |

54,0 |

4000–7900 |

5300 |

70–135 |

100 |

11 |

|

2+ |

19,0 |

78,0 |

5500–8300 |

6700 |

65–100 |

85 |

24 |

|

3+ |

21,3 |

117,0 |

– |

8700 |

– |

75 |

2 |

Оз. Ала-Толвоярви

|

2+ |

18,8 |

81,0 |

5200–9500 |

6700 |

60–100 |

81 |

15 |

|

3+ |

20,2 |

107,0 |

7600–10000 |

8700 |

70–90 |

80 |

8 |

|

4+ |

22,4 |

153,0 |

– |

12000 |

– |

75 |

2 |

Оз. Сариярви

|

2+ |

18,8 |

80,0 |

5400–7500 |

6600 |

80–100 |

85 |

8 |

|

3+ |

20,4 |

107,0 |

6000–9000 |

7000 |

60–100 |

70 |

5 |

Оз. Тулос

|

1 + |

8,4 |

6,0 |

– |

330 |

– |

54 |

3 |

|

2+ |

11,3 |

14,0 |

850–990 |

920 |

61–71 |

65 |

7 |

|

3+ |

12,0 |

17,0 |

730–1630 |

1160 |

49–90 |

68 |

12 |

|

4+ |

13,8 |

22,0 |

1380–1550 |

1450 |

64–70 |

67 |

3 |

Оз. Инари

|

3+ |

18,5 |

52,0 |

3830–6050 |

5220 |

83–136 |

100 |

11 |

|

4+ |

20,5 |

60,0 |

6450–8100 |

7300 |

108–139 |

120 |

4 |

Оз. Онежское

|

1+ |

10,8 |

9,0 |

486–1256 |

900 |

54–140 |

100 |

36 |

|

2+ |

12,5 |

16,0 |

870–2670 |

1200 |

62–133 |

75 |

38 |

|

3+ |

13,2 |

20,0 |

973–2850 |

1670 |

65–142 |

83 |

37 |

|

4+ |

14,8 |

26,0 |

1050–3120 |

1900 |

52–120 |

73 |

44 |

Оз. Сямозеро

|

1+ |

14,8 |

38,6 |

3900–6800 |

5450 |

105–175 |

141 |

31 |

|

2+ |

17,6 |

60,4 |

7800–9650 |

8000 |

95–170 |

127 |

30 |

|

3+ |

20,8 |

100,0 |

9800–11500 |

10230 |

80–120 |

102 |

11 |

На оз. Тулос ранее лов рыбы проводился круглый год3. В настоящее время водоем облавливается только рыбаками-любителями. Как показали наши исследования, улов на единицу усилия колебался в августе – сентябре (2015–2018 годы) в пределах 234–967 г, составляя в среднем для северной части озера 563 г на сеть в сутки. Для сравнения на озерах ландшафтного заказника «Толвоярвский» (озера всегда облавливались только рыбаками-любителями) улов составил для Толвоярви – 670 г, Ала-Толвоярви – 374 г, Сариярви – 586 г, Юля-Толвоярви – 766 г на сеть в сутки, то есть данные очень близки.

Используя показатели зависимости ихтиомассы от лимнологических характеристик озер и расчеты с использованием Р/В-коэффициента для рыб зоны тайги [5], делаем вывод, что величина рыбопродукции в оз. Тулос составляет 10 кг/га, что согласуется со средними значениями для данной природной зоны. Установлено, что уровень антропогенного воздействия на живую природу особенно возрос в последнее десятилетие. В настоящее время четко прослеживается тенденция дальнейшего усиления этого процесса. Поэтому изучение и сохранение биологического разнообразия всего комплекса природных объектов, видов и популяций животных и растений представляется весьма актуальным. Применительно к рыбам сохранение разнообразия этой группы животных возможно только при условии охраны всей водной экосистемы. Рыбы, находясь на верхнем трофическом уровне, отражают все изменения водных экосистем. Следует отметить, что сложность северных сообществ достигается не столько числом видов, сколько обилием различных экологических форм, которые в биоэнергетическом отношении эквивалентны видам. Поэтому большое разнообразие форм у сиговых рыб можно рассматривать как результат развития северных экосистем по пути усложнения связей [12], [13]. Наличие нескольких подвидов сигов, обитающих в одном водоеме, является характерным для арктических и субарктических пресноводных экосистем [10], [11], [12], [19].

ВЫВОДЫ

Исследования показали, что рыбы семейства Coregonidae в озере представлены европейской ряпушкой и сигом обыкновенным. Ряпушка озера Тулос относится к мелкой форме. По числу жаберных тычинок в водоеме обитают среднетычинковая и многотычинковая формы сига. Рыбы значительно отличаются по всем биологическим показателям. Для сохранения видового разнообразия исследуемого водоема целесообразно ввести на нем регламентированное рыболовство. Доказано, что запрет на лов рыбы приводит к увеличению рыб старшего возраста и возрастанию конкуренции внутри рыбной части сообщества. Неконтролируемый лов способен быстро обловить водоем, а на восстановление сиговых популяций потребуется десятилетие, так как растут рыбы в северных водоемах крайне медленно.

* Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания № 0221-2017-0045, Программы Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем и биологические ресурсы России» проект № 0221-2018-0002; проекта РФФИ № 18-04-00163а .

Список литературы Биологические показатели сиговых видов рыб озера Тулос (Западная Карелия)

- Александров Б. М., Покровский В. В., Смирнов А. Ф., Урбан В. В. Озеро Лексозеро// Озера Карелии. Природа, рыбы и рыбное хозяйство. Петрозаводск, 1959. С. 434-445

- Власова Л. И., Ильмаст Н. В., Карпечко В. А. и др. Гидрологические, гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические особенности территории планируемого национального парка «Тулос» // Инвентаризация и изучение биологического разнообразия в приграничных с Финляндией районах Республики Карелия. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1998. С. 143-154

- Дгебуадзе Ю. Ю. Чужеродные виды в Голарктике: некоторые результаты и перспективы исследований // Российский журнал биологических инвазий. 2014. № 1. С. 2-8

- Дгебуадзе Ю. Ю., Чернова О. Ф. Чешуя костистых рыб как диагностическая и регистрирующая структура. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 315 с

- Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 395 с

- Криксунов Е. А., Бобырев А. Е., Бурменский В. А. Обеспеченность ресурсами и ее роль в развитии инвазионных процессов // Общая биология. 2010. Т. 71. № 5. С. 436-451

- Никольский Г. В. Структура вида и закономерности изменчивости рыб. М.: Пищевая промышленность, 1980. 182 с

- Новоселов А. П. Биологическое разнообразие и хозяйственное значение ихтиофауны континентальных водоемов Архангельской области // Исследования по ихтиологии и смежным дисциплинам на внутренних водоемах в начале XXI: Сб. науч. тр. Вып. 337. СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. С. 270-285.

- Озера Карелии: Справочник. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 464 с.

- Первозванский В. Я. Рыбы водоемов района Костомукшского железорудного месторождения (экология, воспроизводство, использование). Петрозаводск: Карелия, 1986. 216 с.

- Правдин И. Ф. Сиги водоемов Карело-Финской ССР. М.; Л., 1954. 324 с.

- Решетников Ю. С. Экология и систематика сиговых рыб. М.: Наука, 1980. 301 с.

- Решетников Ю. С. Современные проблемы изучения сиговых рыб // Вопросы ихтиологии. 1995. Т. 35. № 2. С. 156-174.

- Стерлигова О. П., Ильмаст Н. В. Виды-вселенцы в водных экосистемах Карелии // Вопросы ихтиологии. 2009. Т. 49. № 3. С. 372-379.

- Стерлигова О. П., Ильмаст Н. В., Савосин Д. С. Круглоротые и рыбы пресных вод Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2016. 224 с.

- Eckmann R. A review of the populationdynamics of coregonids in European alpine lakes // Advances of Limnology 64. Biology and management of coregonid fishes - 2011. 2013. P. 3-24

- Himberg K. J. A systematic and zoogeographic study of some North European Coregonids // Biology of Coregonid Fishes. Winnipeg, 1970. P. 219-250.

- Sandlund O. T., Hesthagen T., Brabrand A. Coregonid introductions in Norway: well-intended and successful, but destructive // Advances of Limnology 64. Biology and management of coregonid fishes - 2011. 2013. P 345-362.

- Svärdson G. Speciation of Scandinavian Coregonus // Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm. 1979. № 57. P. 1-95.