Биологические принципы и методы селекции мутантных сортов гречихи

Автор: Мартыненко Г.Е., Фесенко Н.В., Фесенко А.Н., Шипулин О.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Актуальные вопросы селекции гречихи

Статья в выпуске: 4 (25), 2010 года.

Бесплатный доступ

Излагаются принципы и методы селекции ограниченно ветвящихся и детерминантных сортов гречихи. Гибридизация эколого-географически различающихся материалов с последовательным введением корректирующих мутаций; создание популяций - доноров мутантных признаков, отселектированных по продуктивности; поэтапный на протяжении вегетационного периода отбор на морфологические признаки и продуктивность комплексно обеспечивают повышение урожайности и адаптивности сортов.

Гречиха, урожайность, селекция, методы, мутации, мелколистность, зеленоцветковость, крупное соцветие, адаптивность

Короткий адрес: https://sciup.org/147123542

IDR: 147123542 | УДК: 633.12:631.12

Текст научной статьи Биологические принципы и методы селекции мутантных сортов гречихи

I порядка , на 20-40% снижает у гречихи урожай биомассы , а мутация d, характеризующаяся редукцией части репродуктивных узлов на стебле , вызывает избыточное ветвление , усиливая общую ремонтантность в растении , а также увеличивает самозатенение в стеблестое [5, 6].

Первые ограниченноветвящиеся ( ОВ ) и первые детерминантные ( Д ) сорта уступали традиционным сортам по продуктивности из - за низкого урожая биомасы (7). Поэтому в разработке методов селекции приходилось решать довольно противоречивые задачи : задачу интеграции габитуса и повышения дружности созревания совмещать с задачей повышения урожая биомассы , укрупнение репродуктивных органов совмещать с задачей интенсификации плодообразования , повышение продуктивности отдельного растения совмещать с повышением толерантности его поведения в ценозе , параллельно решая задачу повышения технологичности возделывания и технологических качеств продукции .

Для решения этих задач проводили изучение мутантных форм, привлекали новые, призванные корректировать их недостатки, мутантные формы: мелколистные и узколистные, с неаллельной детерминантностью, с длинной кистью, короткостебельные, зеленоцветковые и др.

Стратегия селекции строилась на создании ряда модельных сортов и создании нового исходного материала в виде популяций – доноров мутантных признаков , отселектированных не только по фенотипу , но и продуктивности . Это было обусловлено экологической специфичностью адаптаций , характерной для мутантных форм [8, 9, 10], с одной стороны , а с другой – сужением потенциала эколого - географической изменчивости у вида F. esculentum Moench. на территории России [11]. Использование в селекции в качестве исходного материала сортов зарубежной селекции затруднено , так как они или мелкозерные , или в большинстве обладают ярко выраженным фотопериодизмом , в отличие от фотонейтральных российских сортов [12].

Формирование исходного материала на базе мутантных популяций в силу их канализованной изменчивости под действием как искусственного , так и естественного отбора создает предпосылки для получения более оптимальных сочетаний генов при гибридизации , позволяет выделять ценные рекомбинантные и трансгрессивные формы [13, 14], создавать сорта , превосходящие родительские формы по урожайности и адаптивным свойствам [15, 16, 17].

В статье изложены результаты изучения свойств мутантных форм , разработанные применительно к ним методы отбора и результаты селекции за период 1969…2009 гг .

Материал и методы

Изучение свойств мутантных форм проводили как на растениях расщепляющихся поколений гибрида, так и при сравнении мутантного сорта с обычным, а также учитывалось поведение мутантного сорта в государственном сортоиспытании. Ведущие мутации: ограниченного ветвления lsb и детерминантности d были выделены из высокогетерогенных гибридных популяций, объединявших в себе геномы дальневосточного и южнорусского экотипов с крупноплодным материалом селекционера Н.Н.Петелиной, имевшим и восточно-азиатское происхождение [18]. В дальнейшем генофонд ограниченнорастущих сортов пополнялся за счет сортов западно-украинского экотипа селекции Каменец-Подольского СХИ, сформированных гибридизацией местных популяций с Богатырем (сортом южнорусского происхождения) и подвергнутых воздействию разнообразных физических и химических мутагенов [19]. Пополнение генофонда также происходило за счет сортов и материалов гетерозисной селекции, проводившейся в лабораториях Украинского НИИЗ [20] и ВНИИЗБК [21]. Скрещивания различались как по характеру подбора родителей (отдаленные эколого-географические скрещивания, скрещивания местных районированных сортов с инорайонными или с мутантными формами; скрещивания мутантных образцов друг с другом), так и по схемам гибридизации (простые и сложные ступенчатые, тестерные, бекроссы, а также объединение в пулы образцов, сходных по морфологическим признакам, но различающихся происхождением.

Опыты и селекцию проводили в условиях поля и теплицы . Селекционный процесс осуществляли по схеме : гибридизация→размножение F1 →трехкратный отбор с направленным опылением по фенотипу и продуктивности→размножение , предварительное и конкурсное сортоиспытание→размножение и государственное сортоиспытание .

Размножение образцов проводили в условиях тетраплоидной изоляции , гибридизацию осуществляли с помощью гетеростилии . В течение вегетационного периода , поэтапно в соответствии с фазами развития растений , проводили отбор на морфологические признаки и озерненность :

-

1) с появлением первых листьев – на мелколистность и узколистность ;

-

2) в фазе бутонизации – на число вегетативных узлов главного побега и зеленоцветковость ;

-

3) в фазе начала цветения – на детерминантность и крупную кисть [22].

-

4) в фазе полного цветения – на ограниченное ветвление [23].

-

5) в фазе начала созревания ( цветение +30 дней ) – на озерненность и крупноплодность .

-

6) в фазе уборочной спелости – на выполненность плодов .

В лабораторных условиях проводили оценку выделенных растений по массе 1000 зерен и уборочному индексу . Конкурсное сортоиспытание проводили по методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [24].

Результаты и обсуждение

Было установлено , что мутация ограниченного ветвления повышает холодостойкость гречихи , ускоряет темп репродуктивных процессов , в 1,5 раза повышает уборочный индекс [5, 25]. Встречаемость растений с мутацией ограниченного ветвления выше в северных популяциях вида [26].

Детерминантность повышает устойчивость к высоким температурам и засухе . При понижении температуры детерминантность удлиняет жизненный цикл как за счет избыточного ветвления детерминантных растений , так и за счет более продолжительного плодообразования на единичном побеге . Аналогичное поведение продемонстрировал в Государственном сортоиспытании первый детерминантный сорт Сумчанка , проявивший высокую конкурентоспособность в Оренбургской области и республике Калмыкия в России , в Казахстане и на юго - востоке Украины , т . е . в регионах с повышенными ресурсами тепла и света , но с дефицитом влаги .

Был сделан вывод о географически разнонаправленном векторе адаптаций обеих мутаций : ограниченного ветвления – в северном направлении , детерминантности – в южном [27].

Адаптивная специфичность мутаций не только указывала на морфологические модели сортов для определенных экологических зон , но и теоретически , вследствие выявленной разнонаправленности , позволяла надеяться на расширение адаптивных возможностей у сортов при объединении обеих мутаций в едином генотипе [10, 28].

Селекция по числу узлов в зоне ветвления побегов

Количество узлов в зоне ветвления растения – базовый признак сорта , характеризующий его потенциал продуктивности и ритм плодообразования . С увеличением числа узлов на главном побеге возрастает продуктивность сорта , но и нарастает его позднеспелость . Однако существует отрицательная корреляция между развитием зоны ветвления главного побега и боковых [29]. Эта корреляция позволила , используя мутацию lsb, выделять дружносозревающие генотипы с более высоким числом вегетативных узлов на главном побеге . У первого ограниченноветвящегося недетерминантного сорта Баллада , выведенного гибридизацией ограниченноветвящегося образца с группой позднеспелых западно - украинских сортов , зона ветвления главного побега на 0,6-1,5 узла выше , по сравнению с районированным ранее среднеспелым стандартом Богатырь . У сорта на 2,5 ц / га повысилась урожайность , а также холодостойкость , благодаря чему гречиху в Орловской области стали сеять на декаду раньше [30, 31]. На базе сорта Баллада были выведены более урожайные ограниченноветвящиеся сорта Есень и Молва . Исследования показали , что выведенные на основе мутантного генотипа сорта , стабильно удерживают показатели зоны ветвления в ряде поколений [32].

Однако недетерминантные ограниченно - ветвящиеся сорта гречихи склонны к полеганию , в государственном сортоиспытании они оказались менее пластичными , по сравнению с детерминантными , неудачной оказалась и попытка вывести недетерминантный крупноплодный ОВ – сорт . Детерминантная мутация оказалась более эффективной в использовании . Прежде всего она аналогична мутации завершенного роста у злаковых культур и сообщает растению гречихи ряд сходных положительных свойств : низкорослость и повышенную устойчивость к полеганию , снижение параллелизма в системе побега , повышенную листо - и корнеобеспеченность цветков , повышенную их фертильность , ускоренный ритм репродуктивных процессов в генеративной сфере , возможность формировать более плотный стеблестой [6, 11].

Первым морфологическим признаком ( помимо детерминантности ) на который вели отбор в селекции Д - сортов , было число вегетативных узлов на главном побеге . Первый сорт Сумчанка выведен отбором на число узлов ≥ 5. Его совмещали с отбором на озерненность , крупноплодность и дружность созревания .

Последующая селекция детерминантных сортов велась в направлении повышения мощности главного побега и преодоления избыточного ветвления . Здесь отбор на ограниченное ветвление также хорошо сочетался с отбором на повышенное количество вегетативных узлов главного побега и позволил создать детерминантный ОВ – донор ДОВ -5 , для

6 - 7 которого были характерными лидирующий главный побег при слабом развитии ветвей , дружное созревание и повышенная крупность плодов . Из гибридной комбинации ДОВ -1 хД -1 была выделена форма ДС , отличающаяся особо длинной (8 см ) кистью , используемая в создании сортов и доноров с этим признаком .

Донор ДОВ 5 также использовали в создании 6 - 7

материалов с крупным соцветием и непосредственно в создании широкорайонированного детерминантного сорта Дикуль .

Для гибридизации с позднеспелыми инорайонными сортами из популяции Д -10 была выделена форма Д 3 - 4 , с десятью узлами в зоне 10

ветвления главного побега и крупной кистью , зацветающая на две недели позже среднеспелых сортов . Она оказалась полезной в гибридизации с позднеспелыми инорайонными сортами .

Таким образом в селекции гречихи использовали как свойства метамерной организации в регуляции ритма , так и формообразовательный эффект при взаимодействии генов ограниченного ветвления и детерминантности , выразившимися в увеличении параметров сложного признака , каковым является репродуктивная кисть .

Селекция на крупное соцветие является важнейшим условием повышения урожайности и адаптивности детерминантных сортов . Укрупнение репродуктивных органов сыграло важную роль в эволюции культурных растений , как фактор интеграции габитуса , и в селекции на урожайность [33, 34]. Онтогенетические аспекты положительного влияния крупного соцветия на урожайность связывают с повышением аттрагирующего пула фотоассимилятов [34, 35], а также с более высоким уровнем остаточного потенциала роста . Чем выше его доля , приходящаяся на генеративный период , тем выше гомеостаз плодов и урожай [36]. У сортов с крупным соцветием , обладающим более высоким уровнем меристематической ткани , в большой степени обеспечивается это преимущество .

Отбор по длине соцветия в пределах замкнутого генофонда, хотя и приводит к увеличению длины кисти и числа элементарных соцветий в ней, однако продуктивность ее падает, при этом ось кисти истончается. Только с помощью гибридизации удается получать и отбирать растения с длинными, хорошо озерненными кистями. Как правило, у таких растений были утолщены кистеносы и центральная ось кисти. Вот почему селекцию на крупную кисть необходимо вести с пополнением генофонда. В нашей работе это были районированные сорта из разных экологических групп и мутантные формы. Становятся действенным полем межгенных и межаллельных взаимодействий только аккумулировавшие энергетический потенциал разнообразного генофонда соцветия, дополнительно обеспечивая усиление внутрипопуляционного гетерозиса и усиление адаптивных свойств детерминантных популяций.

На основе ДС - доноров последовательно были выведены районированные сорта : Дождик , Деметра , Дикуль , Девятка , Диалог , Дизайн ; перспективные сорта , среди которых сорт Яруд с крупной кистью , сочетающий повышенную урожайность с крупноплодностью , выведенный с участием японских сортов .

В государственном сортоиспытании сорта с крупным соцветием проявили не только высокую урожайность (до 5,0 т/га), но и показали расширение адаптивных свойств, по сравнению с Сумчанкой, что выразилось в расширении числа регионов районирования, и соответственно числа регионов получения высоких прибавок зерна к стандартам (табл. 1). Наиболее показательны в этом отношении результаты по сорту Девятка. Сорт выведен гибридизацией образцов: с крупным соцветием Д-12 и ограниченноветвящегося ОВ-5. Оценку его в конкурсном сортоиспытании проводили на фоне ранних посевов (8-14 мая), тогда как оптимальный срок посева в Орловской области 20 –25 мая. Отбор на крупное соцветие наряду с указанными факторами привел к формированию популяции, дающий урожай свыше 3 т/га как в условиях Краснодарского края (45° с.ш.), так и в условиях Смоленской и Калужской областей (56° с.ш.).

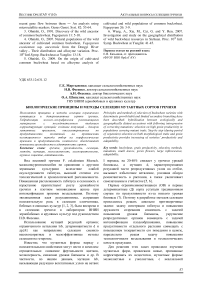

Таблица 1 – Характеристика районированных ограниченнорастущих сортов гречихи

|

Сорт |

Фенотип |

Год районирования |

Регионы районирования |

Максимальная урожайность, т/га |

Масса 1000 зерен, г |

|

Баллада |

Н.ОВ. |

1985 |

Центрально-Черноземный |

3,25 |

27,1 |

|

Сумчанка |

Д |

1985 |

Уральский, Р. Украина, Р. Казахстан |

6,86 |

28,3 |

|

Есень |

Н.ОВ |

1993 |

Уральский, Центрально-Черноземный |

5,49 |

26,4 |

|

Деметра |

Д, ДС, ОВ |

1995 |

Центральный, Центрально-Черноземный, СевероКавказский, Средневолжский |

4,05 |

29,9 |

|

Молва |

Н.ОВ |

1997 |

Центральный, Центрально-Черноземный, Нижневолжский |

3,30 |

28,6 |

|

Дождик |

Д, ДС, ОВ |

1998 |

Р. Беларусь, Уральский, Северо-Кавказский |

6,58 |

31,6 |

|

Дикуль |

Д, ДС, м.л. |

1999 |

Р. Беларусь, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Средневолжский, Нижневолжский, Западно-Сибирский, ВосточноСибирский |

4,36 |

29,8 |

|

Девятка |

Д, ДС, ОВ |

2004 |

Центральный, Центрально-Черноземный, Уральский, Северо-Кавказский |

4,97 |

32,0 |

|

Диалог |

Д, ДС, ОВ |

2008 |

Центральный, Центрально-Черноземный, Уральский, Средневолжский, Западно-Сибирский |

4,22 |

32,0 |

|

Дизайн |

Д, ДС, зел.цв. |

2009 |

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский |

4,12 |

33,9 |

*Обозначения: Н – недетерминантный, ОВ – ограниченноветвящийся, Д – детерминантный, ДС – с крупным соцветием, м.л. – мелколистный, зел. цв. – зеленоцветковый.

Использование корректирующих мутаций – залог дальнейшего повышения урожайности и адаптивности детерминантных сортов .

Мутация мелколистности р l позволяет скорректировать существенный недостаток детерминантов – их склонность к самозатенению . Использование этой мутации в селекции сорта Дикуль за счет оптимизации световых характеристик ценоза впервые позволило детерминантному сорту в условиях Орла превзойти по урожаю зерна недетерминантный стандарт . В производственных условиях Орловской области впервые в нескольких хозяйствах получили урожайность сорта выше 3 т / га . Максимальную урожайность 4,36 т / га сорт Дикуль показал на Дзержинском ГСУ в Красноярском крае . Свидетельством высокой пластичности сорта явилось его районирование в 7 регионах России и в Р . Беларусь . С районированием его в областях

Центрального и Волго - Вятского регионов упрочились перспективы распространения детерминантной гречихи в северных регионах ареала ее возделывания .

Мутация узколистности nr 2 ( источник – форма Треугольнолистная ) и мутация детерминантности , контролируемой геном dm ( источник – форма Моноподиум ) пока не проявили самостоятельного положительного эффекта в селекции на урожайность . Это связано со снижением урожая биомассы при отборе на озерненность , на который детерминанты с этими мутациями отзываются весьма хорошо , что видно по показателю Кхоз . ( табл . 2). При гибридизации их с широколистными детерминантами становится возможным выделение трансгрессивных форм , обладающих утолщенными стеблями и кистеносами , длинной кистью и крупными плодами . Из таких комбинаций индивидуально - семейным отбором выделены детерминантный широколистный образец

Двина , высокоурожайный , дружносозревающий с абсолютной устойчивостью к полеганию , на протяжении ряда генераций сохраняющий высокую урожайность . Индивидуально - семейным отбором выделен также устойчивый к полеганию , узколистный , дружносозревающий , крупноплодный образец Фар , используемый как улучшатель широколистных детерминантов .

На основе трансгрессивных форм , выделенных из комбинаций с участием узколистных детерминантов и детерминантов – Моноподиум созданы высокоурожайные детерминантные образцы с крупным соцветием : Уша , и ПДС , имеющие , как и образец Яруд , перспективу для предложения к использованию в производстве ( табл . 2).

На основе мутаций узколистности nr 2, неаллельной детерминантности dm, короткостебельности si был создан узколистный донор – Детерминантный треугольнолистный , устойчивый к полеганию ( ДΔ у . п .), использованный в селекции высокоурожайного зеленоцветкового сорта Дизайн .

Мутация зеленоцветковости gc ценна, прежде всего, тем, что повышает устойчивость плодов к осыпанию, а также как источник фотоассимилятов, максимально приближенный к плодам – их потребителям. Зеленоцветковость усиливает ростовые процессы в кисти, вызывая удлинение осей элементарных соцветий, удлинение плодоножек, пролификации цветков, вследствие чего количество цветков в кисти увеличивается. Сама кисть увеличивается в размерах, а потенциал продуктивности элементарного соцветия повышается на 50%, при этом индекс фертильности элементарного соцветия не снижается [37].

На основе зеленоцветковости , выделенной из сорта Дождик , создана серия зеленоцветковых доноров . Родоначальник этой серии Дизайн 1 отличался крупноплодностью , крупной кистью , высокорослостью , хорошей озерненностью . Недостатками этого сорта явились позднеспелость и склонность к полеганию . Путем гибридизации этого образца с устойчивым к полеганию донором -– улучшателем , узколистным детерминантом ДΔ у . п . и последующим отбором на крупную кисть , озерненность и крупноплодность выведен сорт Дизайн ( селекционный номер Дизайн 3), с более гармонизированным ростом и более дружным созреванием , повысилась устойчивость сорта к полеганию ( табл . 2).

Таблица 2 – Агробиологическая характеристика детерминантных сортов и доноров гречихи по результатам конкурсного сортоиспытания ВНИИЗБК, в среднем за 2004-2006 гг.

|

Сорт |

Фенотип* |

Урожайность, т/га |

Кхоз, % |

Вегетационный период, сутки |

Устойчивость к полеганию, балл. |

Масса 1000 зерен, г |

|

Дикуль, стандарт |

ДС, м., бел. |

1,97 |

24,1 |

72 |

4,6 |

27,8 |

|

Сумчанка |

КС, ш., бел. |

1,70 |

21,5 |

72 |

4,3 |

28,5 |

|

Дождик |

ДС, ш. бел. |

2,03 |

25,8 |

72 |

4,6 |

28,8 |

|

Девятка |

ДС, ш. бел. |

2,20 |

22,0 |

75 |

4,4 |

31,3 |

|

Дизайн |

ДС, ш. зел. |

2,48 |

27,6 |

73 |

4,0 |

34,4 |

|

Дизайн 1 |

ДС, ш. зел. |

2,27 |

24,6 |

75 |

3,7 |

32,2 |

|

ДΔ у.п. |

ДС, у. бел. |

1,82 |

28,8 |

73 |

4,8 |

31,6 |

|

Дизайн 2 |

КС, у. зел. |

2,10 |

29,5 |

72 |

4,5 |

29,0 |

|

Фар |

ДС, у. бел. |

1,80 |

29,3 |

72 |

4,8 |

37,1 |

|

Двина |

ДС, ш. бел. |

2,27 |

27,4 |

70 |

4,9 |

31,6 |

|

ПДС |

ДС, ш. бел. |

2,60 |

26,2 |

74 |

4,4 |

35,5 |

|

Яруд |

ДС, ш. бел. |

2,55 |

27,7 |

73 |

4,7 |

34,8 |

|

Уша |

ДС, ш. бел. |

2,47 |

27,8 |

73 |

4,6 |

33,3 |

*Условные обозначения: ДС – с длинным соцветием; КС – с коротким соцветием; м. – мелколистный; ш. – широколистный;

у – узколистный; бел. – белоцветковый; зел. – зеленоцветковый.

В конкурсном сортоиспытании ( табл . 2) ВНИИЗБК за 2004-2006 гг . сорт Дизайн , несмотря на различие по годам метеоусловий , ежегодно превышал стандартный сорт Дикуль на 0,44…0,62 т / га . В 2006 г . этот сорт был передан на Государственное сортоиспытание , а в 2009 г . районирован в Красноярском крае и в Томской области . На нескольких сортоучастках Западно - Сибирского и Восточно - Сибирского регионов сорт показал урожайность свыше 4 т / га , превышения над стандартами в этих случаях составили 0,48-1,17 т / га .

Ранний отбор на озерненность. В решении задачи на совмещение высокого морфологического потенциала с повышенной интенсивностью плодообразования недостаточно ограничиться только морфологическим отбором на ограниченное ветвление и крупное соцветие хотя бы потому, что генотипы, несущие эти признаки, подвержены расщеплениям по продуктивности. Так, у ограниченноветвящихся сортов более урожайными являются гетерозиготы, у которых замаскировано фенотипическое проявление гена lsb, а сама мутация "работает" на снижение урожая биомассы [5].

Определенные ограничения имеет и использование крупного соцветия. У сортов с крупным соцветием на 5-6 суток удлиняется вегетационный период. В результате же раннего отбора повышается концентрация генотипов с повышенной плодовой нагрузкой в начальный период плодообразования, которая может играть роль физиологического ускорителя созревания.

В наших исследованиях было выявлено , что у растений гречихи существует положительная корреляция между озерненностью главного побега и озерненностью боковых , которая усиливается при продвижении к побегам низших порядков [29].

Был сделан прогностический вывод о возможности успешного раннего отбора на урожайность по озерненности соцветий на главном побеге с фазы " цветение +30 дней ", с которой у гречихи начинается период созревания плодов [38].

При отборе ориентировались на возможно более плотное расположение плодов молочной спелости на нижних кистях главного побега . В фазу уборочной спелости дополнительно проводили отбор по выполненности плодов .

Ранний отбор использовали в селекции сортов Баллада , Молва , Деметра , Дикуль , Девятка , Дизайн , в селекции доноров с мутациями , исходно отличающимися низкой фертильностью или позднеспелостью ( узколистность , зеленоцветковость ), а также при отборе из комбинаций , где в качестве родительских компонентов использовали позднеспелые сорта с высоким морфологическим потенциалом .

В итоге комплексного использования принципов раннего отбора , конструктивной метамерии , укрупнения соцветий , использования корректирующих мутаций , учета их генетического взаимодействия были выведены высокоурожайные ограниченнорастущие сорта , и создан новый исходный материл , различающийся по фенотипу , с выдающимися показателями продуктивности , дружности созревания , устойчивости к полеганию .

Выводы

-

1. Детерминантная модель наиболее предпочтительна в селекции гречихи на урожайность .

-

2. Взаимодействие мутаций ограниченного ветвления и детерминантности расширяет адаптивные возможности сортов .

-

3. Использование в селекции принципов конструктивной метамерии и раннего отбора , укрупнение соцветий и использование корректирующих мутаций комплексно обеспечивают повышение продуктивности и адаптационных свойств детерминантных сортов гречихи .

Мартыненко // Доклады ВАСХНИЛ . – 1984. – № 2. – С . 14-16.

Вестник

№ 4(25)

ОрелГАУ

август

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Адрес редакции: 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, 69.

Сдано в набор 21.07.2010

Подписано в печать 28.07.2010 Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Объём 11 усл. печ. л. Тираж 300 экз. Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.

Лицензия ЛР№021325 от 23.02.1999 г.

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Закономерности синергического взаимодействия ионизирующего излучения, гумата калия и цеолита на растениях гречихи…………………………………………………... 43

Список литературы Биологические принципы и методы селекции мутантных сортов гречихи

- Симонгулян, Н. Г. Проблема скороспелости в селекции хлопчатника [Текст]/Н.Г. Симонгулян. -Ташкент: Изд-во ФАН Узбекской ССР, 1971. -222 с

- Майсурян, Н. А. Влияние условий культуры на ветвление растений. Вопросы эволюции, биогеографии, генетики и селекции [Текст]/Н.А. Майсурян. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960

- Тараканов. Г. И. О жизненных формах овощных растений и их эволюции [Текст]/Г.И. Тараканов//Доклады ТСХА. -1965. -Вып. 114. -С. 89-98

- Фесенко, Н. В. Использование внутрипопуляционного полиморфизма в селекции гречихи [Текст]/Н.В. Фесенко, С.Ю. Коблев, Г.Е. Мартыненко//Биология, селекция, семеноводство и технология возделывания зернобобовых и крупяных культур: сб. науч. тр. -Орёл, 1991. -С. 22-28

- Мартыненко, Г. Е. Влияние мутации ограниченного ветвления на развитие признаков продуктивности и адаптационных свойств гречихи [Текст]/Г.Е. Мартыненко//Доклады РАСХН. -1996. -№ 4. -С. 16-18

- Мартыненко, Г. Е. Морфобиологические особенности и перспективы селекции детерминантной формы гречихи [Текст]/Г.Е. Мартыненко//Перспективы повышения урожайности и качества зерна гречихи: сб. науч. тр. -Кишинёв, 1983. -С. 21-25

- Фесенко, Н. В. Биологические предпосылки создания сортов гречихи интенсивного типа [Текст]/Н.В. Фесенко, Г.Е. Наумова//Научные труды ВНИИ зернобобовых и крупяных культур: сб. науч. тр.-Орёл, 1976.-С.64-77

- Жученко, А. А. Эколого-генетические проблемы селекции растений/А. А. Жученко//Сельскохозяйственная биология. -1990. -№3. -С. 3-23

- Тарасенко, Н. Д. Генетические методы в селекции растений [Текст]/Н.Д. Тарасенко. -М.: Колос, 1974. -208 с

- Суходолец, В. В. Природа и механизмы биологического эволюционного прогресса [Текст]/В.В. Суходолец//Генетика. -1982. -Т.18. -С. 517-523

- Мартыненко, Г. Е. Резервы внутривидовой изменчивости в селекции гречихи на урожайность [Текст]/Г. Е. Мартыненко//Аграрная Россия. -2002. -№ 1. -С. 73-76

- Фесенко, Н. Н. Экологическая изменчивость архитектоники российских и японских сортов гречихи [Текст]/Н.Н. Фесенко, О.И. Романова, Г.Е. Мартыненко, Х. Фунатзуки//Аграрная Россия. -2002. -№ 1. -С. 68-72

- Шмальгаузен, И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии [Текст]/И.И. Шмальгаузен//Избранные труды. -М.: Наука, 1982. -383 с

- Мережко, А. Ф. Проблема доноров в селекции растений [Текст]/А.Ф. Мережко.-С.-Петербург: ВИР, 1994. -126 с

- Грабовец, А. И. Принципы селекции озимой пшеницы и тритикале на Дону [Текст]/А.И. Грабовец//Вестник РАСХН. -1998. -№ 1. -С. 57-58

- Зеленов, А. Н. Селекция гороха на высокую урожайность семян [Текст]: дис. в форме науч. доклада на соиск. учён. степ. д-ра с.х. наук: 06.01.05/Зеленов Анатолий Николаевич. -Брянск, 2001. -60 с

- Пономарёва, М. Л. Селекция высокопродуктивных сортов озимой ржи [Текст]/М.Л. Пономарёва, С.Н. Пономарёв//V съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров (21-28 июня 2009 г., Москва). -М.,2009. -Часть I.-С.306

- Теоретические основы селекции. Т. 5. Генофонд и селекция крупяных культур. Гречиха: под ред. В.А. Драгавцева = Theoretical basis of plant breeding. Vol. 5. The gene bank and breeding of groat crops. Buckwheat/Н.В. Фесенко, Н.Н. Фесенко, О.И. Романова и др. -СПб.; ВИР, 2006. -196 с

- Алексеева, Е. С. Селекционно-генетическая и хозяйственная ценность зеленоцветковых и других форм гречихи [Текст]/Е.С. Алексеева//Зерновые культуры. -1993. -№ 2.-С. 32-34

- Тараненко, Л.К. Создание сортов-синтетиков гречихи [Текст]/Л.К. Тараненко//Селекция, семеноводство и возделывание гречихи на Подолье: Межвузовский сборник научных статей. -Кишинёв, 1981. -С. 32-36

- Фесенко, Н.В. Селекция гетерозисных гибридов гречихи на основе периодического отбора [Текст]/Н.В. Фесенко, В.В. Антонов//Сельскохозяйственная биология. -М., 1975. -Т.10. -№ 4. -С. 605-609

- А.с. 3495686 СССР Способ отбора растений на крупное продуктивное соцветие [Текст]/Мартыненко Г.Е.-Бюл. № 4, 1984

- А.с. 1436947 СССР Способ отбора растений гречихи на высокую интенсивность плодообразования/Фесенко Н.В., Мартыненко Г.Е., Лохматова В.Е., Анисимов И.П. -Бюл., № 42, 1988

- Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, под ред. М.А. Федина. -М. Вып. 1, 1983.-269 с

- Фесенко, А. Н. Адаптивная роль аллея lsb и использование его в селекции гречихи [Текст]/А.Н. Фесенко, Н.В. Фесенко//Роль новых направлений селекции в повышении эффективности растениеводства:[сборник]. Материалы Всероссийской науч.-практич. конф.. -Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2009. -С.3-9

- Мартыненко, Г. Е. Распространение мутаций ограниченного ветвления в естественных популяциях гречихи [Текст]/Г.Е. Мартыненко, И.П. Анисимов//V съезд ВОГИС им. Н.И. Вавилова: Тезисы докладов, Генетика и селекция растений. -М., 1987. -Т IV (2) -С.11

- Martinenko, G. E. Retation of plants' habitus to buckwheat adaptive capacities [Техт]/G.E. Martinenko//Proceedings of the 5-th international symposium on buckwheat. -Taiyuan, China: Agricultural Publishing, 1992. -P.197-202

- Репьев, С. И. Принципы подбора родительских пар в трансгрессивной селекции вики посевной [Текст]/С.И. Репьев//Сборник научных трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции. -Л., 1988. -Т.I. -С. 69-76

- Фесенко, Н. В. Использование в селекции гречихи корреляционных отношений в развитии побегов растений [Текст]/Н.В. Фесенко, Г.Е. Мартыненко//Доклады ВАСХНИЛ. -1984. -№ 2. -С. 14-16

- Шашкин, Ю. А. Сроки посева и урожайность гречихи [Текст]/Ю.А. Шашкин, В.И. Мазалов//Совершенствование селекции и технологии возделывания зерновых бобовых и крупяных культур.-Орёл: ВНИИЗБК, 1992.-С. 222-225

- Цуканов, А. Ф. Влияние сроков посева на посевные качества и урожайные свойства семян гречихи Баллада [Текст]/А.Ф. Цуканов, В.П. Наумкин//Материалы научной конференции институтов Орловской области.-Орёл, 1993.-С. 57-58

- Мартыненко, Г. Е. Влияние условий года и репродукций на показатели формулы ветвления у мутантных сортов гречихи [Текст]/Г. Е. Мартыненко//Роль новых направлений селекции в повышении эффективности растениеводства: [сборник]. Материалы Всероссийской науч.-практич. конф. -Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2009.-С. 41-48

- Жуковский, П. М. Культурные растения и их сородичи/П.М. Жуковский. -Л.: Колос. 1971.-751 с

- Ничипорович, А. А. Крупное достижение биологической науки в повышении продуктивности растений [Текст]/А.А. Ничипорович//Экология. -1971. -№ 1. -С. 5-9

- Мокроносов, А. Т. Эндогенная регуляция фотосинтеза в целом растении [Текст]/А.Т. Мокроносов//Физиология растений. -1978. -Т.25.-938 с

- Мартыненко, Г. Е. О модели высокоурожайного сорта гречихи в аспекте онтогенетического развития [Текст]/Г.Е. Мартыненко//Физиологические аспекты продуктивности растений: Материалы Всероссийской науч.-метод. конф. -Орёл, 2004. -Ч.2.-С. 260-266

- Martinenko, G.E. Potential Productivity of Buckwheat with Green Flowers/G.E. Martinenko//Advances in Buckwheat.-Chunchon (Korea), 2001.-P.27-32

- Фесенко, Н. В. Методика селекции гречихи на скороспелость [Текст]/Н.В. Фесенко, В.Е. Драгунова//Генетика, селекция, семеноводство и возделывание гречихи.-М., 1976.-С. 113-119

- Фесенко, А. Н. Новые методы создания скороспелых сортов гречихи [Текст]/Н.В. Фесенко, А.Н. Фесенко, И.Н. Фесенко, Г.Е. Мартыненко, З.Р. Цуканова, И.П. Анисимов, И.А. Гуринович//Вестник ОрелГАУ. -2009. -№3. -С.26-29

- Фесенко, А. Н. Морфогенез репродуктивной зоны побегов у детерминантных сортов гречихи [Текст]/А.Н. Фесенко, О.А. Шипулин, Н.В. Фесенко//Аграрная наука. -2007. -№4. -С.14-15