Биологические производственные факторы в структуре профессионального риска работников животноводства

Автор: Шендакова Т.А.

Журнал: Биология в сельском хозяйстве @biology-in-agriculture

Рубрика: Биологические факторы безопасности агропромышленного производства

Статья в выпуске: 3 (24), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные факторы профессионального риска повреждения здоровья и предложена система управления профессиональным риском для работников животноводства. Обоснован комплексный подход к системе управления охраной труда и профессиональным риском животноводов.

Профессиональный риск, биологические производственные факторы, профессиональное заболевание, здоровье работников, профилактические мероприятия, вbiological production factors

Короткий адрес: https://sciup.org/147230994

IDR: 147230994

Текст научной статьи Биологические производственные факторы в структуре профессионального риска работников животноводства

Управление профессиональным риском рассматривается в настоящее время как часть системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья работающего населения России. По данным Росстата, на конец 2016 года

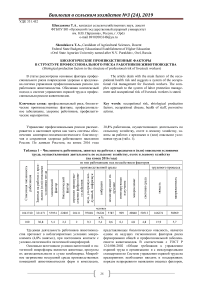

30,8% работников, осуществляющих деятельность по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству, заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (табл. 1).

Таблица 1 – Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляющих деятельность по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству конец 2016 г из них работающие под воздействием факторов производственной среды трудового процесса

человек

в %

100 30,8 5,4 2,2 2 9,3 5,4 0,6 0,1 4,8 4,8

15,9

5,7

Трудовая деятельность работников животноводства протекает в неблагоприятных условиях микроклимата (4,8% занятых), при постоянном контакте с условно-патогенной и патогенной микрофлорой.

Основным источником условно-патогенной и патогенной микрофлоры являются животные, продукты их жизнедеятельности и сухие комбикорма. Микробное загрязнение воздушной среды производственных помещений животноводческих ферм и комплексов, представляющее биологическую опасность, является одним из ведущих гигиенических факторов риска формирования общей и профессиональной заболеваемости животноводов. В соответствии с ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования к управлению охраной труда в организации» и с международными стандартами по Системе управления охраной труда на предприятиях необходимо вводить и поддерживать порядок непрерывного выявления опасных факторов, оценки риска и принятия мер для снижения уровня риска, разрабатывать профилактические и корректирующие мероприятия на основе результатов мониторинга условий труда.

21 февраля 2015 г. вступил в силу приказ Минтруда России от 24 января 2015 г. № 24н, который изменил подходы к оценке биологического фактора при проведении специальной оценки условий труда, основной процедуры, обеспечивающей оценку физиологически важных параметров производственной среды и разработку мероприятий, направленных на их улучшение [3]. Микробный фактор является обязательным для контроля, что находит отражение в «Перечне вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» (Приложение №1 к приказу Минсоцразвития России № 342н от 26 апреля 2011 г.) и в более ранних редакциях документа.

Измерения содержания патогенных микроорганизмов в воздухе рабочей зоны проводятся только при работе с микроорганизмами-продуцентами, живыми клетками и спорами, содержащимися в бактериальных препаратах. Это «закрытые» («режимные») организации, научно-исследовательские центры, институты, лаборатории по изготовлению вакцин, бактериальных препаратов, токсинов и т.п., в т.ч. военные и военизированные.

Во всех других случаях оценка условий труда проводится без измерений. При этом установление классов вредности (оценка биологического фактора) проводится только при выполнении работ с патогенными микроорганизмами (диагностических, экспериментальных, производственных) в отношении:

-

- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществления такой деятельности (это узкоспециализированные учреждения, НИИ, лаборатории);

-

- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени потенциальной опасности (это узкоспециализированные учреждения, НИИ, лаборатории);

-

- рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность (государственные и коммерческие медицинские организации);

-

- рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу (государственные и коммерческие ветеринарные организации; некоторые подразделения и специалисты государственного ветеринарного надзора; некоторые подразделения и специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы, в т.ч. в местах торговли, хранения сельхозпродукции, на сельхозрынках) [3].

Вместе с тем, на животноводческих предприятиях при специальной оценке условий труда влияние микробного фактора оценивается только для рабочих мест ветеринарных работников, в то время как профессиональные заболевания регистрируются у работников по уходу за животными и дояров. В производственных помещениях животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов контроль микробной загрязненности среды не проводится [3].

Основным источником условно-патогенной и патогенной микрофлоры являются животные, продукты их жизнедеятельности и сухие комбикорма. Существует около 25 болезней животных, около 10 болезней птицы, вызывающих у работников профессиональные заболевания [3, 4, 7, 10]. В общей численности занятых инфицирование ветеринарных работников достигает 20-65%, чабанов - 25-100%, доярок - 1530%, пастухов, скотников - 25-53%. В структуре профессиональной патологии работников животноводства доля бруцеллеза превышает 90%, а доля всех инфекционных и паразитарных заболеваний - 65% [9-13].

По результатам собственных исследований в воздухе телятника были обнаружены золотистый стафилококк 265 КОЕ в 1м2, гемолитический стрептококк 186 КОЕ в 1м2, а также дрожжеподобные плесневые грибы в количестве 50 КОЕ в 1м2, несмотря на соблюдение требований санитарных правил [7], требований к содержанию помещения [6], своевременное проведение дезинфекции, соблюдении технологии содержания крупного рогатого скота.

Исследования многих ученых подтверждают, что микробное загрязнение воздушной среды производственных помещений животноводческих ферм и комплексов, представляющее биологическую опасность, является одним из ведущих гигиенических факторов риска формирования общей и профессиональной заболеваемости животноводов [1, 2, 4, 9-12]. В связи с этим возникает необходимость в изменении подходов к оценке биологического фактора при проведении СО-УТ, а также в усилении профилактической работы и средств защиты от микроорганизмов для работников животноводства.

В воздухе рабочей зоны могут присутствовать химические соединения, используемые для дезинфекции и дезинсекции помещений (формалин, хлор, хлор-бетта-нафтол, лизол, хлорофос и пр.). Например, в первые часы после обработки помещений формальдегид обнаруживается в концентрациях, превышающих ПДК от 2 до 10 раз, формируя вредные условия труда 4 степени (класс 3.4) [1, 2, 9, 10].

Современные технологии в животноводстве механизированы и автоматизированы: кормление, поение животных, удаление навоза, уборки, дезинфекции помещений и оборудования, приготовления кормов, что создает повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах. Количество работающих под воздействием этих факторов производственной среды - 9,3 и 5,4% соответственно.

Трудовой процесс животноводов характеризуется высокой интенсивностью, эмоциональным напряжением, чрезмерными физическими и статическими нагрузками при выполнении работ вручную, выпол- нением рабочих операций в неудобных вынужденных положениях тела с длительным ортостазом и переходами [6, 10].

Скотоводческие помещения не отапливаются, поэтому из всех факторов микроклимата наиболее важную роль играет температура воздуха в помещении, а также температура полов и других поверхностей, т. к. она непосредственно влияет на терморегуляцию, теплообмен, на обмен веществ в организме и другие процессы жизнедеятельности [7, 8].

В поддержании параметров микроклимата на уровне на уровне зоотехнических и санитарно- гигиенических требований большую роль играют конструкция дверей, ворот, наличие тамбуров, которые в зимнее время открываются при раздаче кормов мобильными кормораздатчиками и при уборке навоза бульдозерами [1, 3, 4]. Помещения часто переохлаждаются, работники и животные страдают от простудных заболеваний.

Около 40% всей заболеваемости животноводов, работающих с крупным рогатым скотом, составляют болезни органов дыхания, простудные заболевания, обусловленные воздействием на работающих вредных производственных факторов (табл. 2).

Таблица 2 – Нозологические группы и формы болезни животноводов (обобщённая информация)

|

Нозологические группы и формы болезни |

Комплекс по откорму КРС |

Молочно-товарный комплекс |

||

|

случаи |

дни |

случаи |

дни |

|

|

Болезни нервной системы и органов чувств, всего |

9-8 |

87-80 |

6-8 |

52-70 |

|

В том числе болезни периферических нервов и ганглиев |

7-6 |

73-70 |

4-5 |

34-50 |

|

Болезни органов дыхания, всего |

40-42 |

331-310 |

42-53 |

262-380 |

|

В том числе острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей |

22-28 |

160-180 |

34-43 |

18-26 |

|

Болезни органов пищеварения, всего |

9-7 |

15-14 |

6-7 |

11-16 |

|

В том числе гастрит, дуоденит |

30-30 |

24-20 |

10-10 |

28-40 |

|

Болезни мочеполовых органов, всего |

10-9 |

118-110 |

30-40 |

32-50 |

|

В том числе болезни женских половых органов |

50-40 |

70-70 |

10-20 |

19-30 |

|

Болезни кожи и подкожной клетчатки, всего |

4-3 |

28-30 |

3-4 |

19-3 |

|

В том числе инфекции кожи и подкожной клетчатки |

3-3 |

180-20 |

2-2 |

11-2 |

По данным Росстата (табл. 3), для 333047 работников, осуществляющих деятельность по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству, установлен хотя бы один вид гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда. Для 28,8% работников предусмотрено проведение медицинских осмотров, оплату труда в повышенном размере получают 17,2% работников и 11,5% – ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Таблица 3 – Численность работников по видам компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляющих деятельность по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству (на конец 2016 года)

|

m о x S к н я cd S s В О К о U к к о R о к у |

m к О о к X s cd В к к о н “ cd X S X * Н й к g В И cd Й ОН® 1=5 О cd q >^ Cl К Рч о н |

из них имеющих право на |

о « м К 2 § 2 § ^ о ” “ В а g Sous & « g 8 о t 2 8 и Я 2 д ц у X е g S В о я Я Й о Я о g я 5 и § |

S к Cd 5 & 2 § й ° ° м у 8 к ^ Ю 5 cd Й Й о М cd X К S о ^ |

||||||

|

о в = S в «ня ° к я Й Щ Р о й cd х 5 m р О к ° К g ч 1=1 к о |

Н Я Я В о 5 У « 2 § g 1* у о ° о ° о S Рч Д к |

о к 8 2 Рч g 6 о 1=1 |

2 В g u g ч м о S § а 5 и G s о у о и л м m m Q d u ц a g S к |

о К m |

о к CQ X cd & g В cd о о к к cd К о О |

|||||

|

человек |

||||||||||

|

1043740 |

333047 |

119944 |

32923 |

761 |

65637 |

178961 |

269133 |

19330 |

732523 |

312042 |

|

% |

||||||||||

|

100 |

31,9 |

11,5 |

3,2 |

0,1 |

6,3 |

17,2 |

25,8 |

1,9 |

70,2 |

29,9 |

Мероприятия для снижения профессионального риска повреждения здоровья для работников животноводства должны носить системный профилактический характер [2, 5, 10]. Предлагаемая нами схема управления профессиональным риском для здоровья работников животноводства представлена на рис. 1.

Учитывая специфику отрасли, следует отметить, что необходим комплексный подход к системе управления охраной труда и профессиональным риском животноводов. Большая роль должна отводиться строгому отбору в профессию с целью первичной медицинской профилактики риска развития у работников животноводства профессиональных заболеваний.

|

Система управления профессиональным риском для работников животноводства |

|||||||

|

Предварительные медицинские осмотры |

Профессиональный отбор |

Производственный контроль и мониторинг состояния условий труда |

СОУТ |

Социально-гигиенический мониторинг |

Пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек |

||

|

Разработка программ сохранения здоровья |

|||||||

|

Периодические медицинские осмотры |

Устранение и/или минимизация уровней и экспозиции вредных производственных факторов |

||||||

|

Диагностика профзаболевания, прогноз вероятности развития профзаболевания |

Формирование группы риска |

||||||

|

Медицинская реабилитация лиц, получивших профзаболевание |

Социальная защита лиц, работающих во вредных условиях труда, и лиц, получивших профзаболевание |

Применение средств индивидуальной и коллективной защиты |

|||||

|

Мониторинг финансовых затрат, связанных с ущербом для здоровья и безопасности работников |

|||||||

Рис. 1 – Система управления профессиональным риском для работников животноводства

Производственный контроль – совокупность мероприятий, направленных на оценку экологической обстановки на предприятии с целью оценить химическую, бактериологическую загрязнённость производства, выявить факторы, способные повлиять на здоровье сотрудников и экосистемы. В программу производственного контроля животноводческого предприятия целесообразно включить как технический контроль оборудования комплекса, так и общую культуру производства – отношение работников к технике, животным и к своим обязанностям. Энергетический контроль должен включать измерение теплопотерь животноводческих помещений. Проверка соответствия производственной деятельности требованиям экологической безопасности, контроль утилизации навоза и других отходов животноводства способствует поддержанию нормальной экологической обстановки на значительной территории. Руководитель объекта обязан следить за состоянием атмосферы в зоне предприятия, за водными источниками, прилегающими к территории, за земельными участками, принадлежащими предприятию. Санитарный контроль содержания патогенной микрофлоры воздуха животноводческих помещений, оборудования машинного доения позволит оперативно подключить дополнительные меры дезинфекции, что будет способствовать оздоровлению и улучшению условий труда, а соответственно, снижению риска заболевания работников и животных, улучшению качества молока. В рамках финансового контроля можно установить, насколько рационально финансируются мероприятия по охране труда, провести социально-экономическую оценку системы управления охраной труда на предприятии.

В свете последней редакции закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, а также Постановлений Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» и от 16 мая 2005 г. N 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности» социально-гигиенический мониторинг проводится Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В виду наличия вредных условия труда на рабочих местах животноводческих предприятий и ряда профессиональных заболеваний работников отрасли необходимо осуществлять мониторинг следующих факторов: биологических (вирусные, бактериальные, паразитарные); химических, физических (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловое, ионизирующее, неионизирующее и иные излучения); социальных (структура и качество питания, водоснабжение, условия быта, труда и отдыха), с целью выявления причинно-следственных связей между состоянием здоровья работников отрасли и воздействием факторов производственной среды на основе системного анализа и оценки риска для здоровья населения.

Установлено, что к наиболее эффективным мерам профилактики травматизма в отрасли являются воспитательные и пропагандистские, которые направлены главным образом на профилактику мотивационной части действий (нежелание человека выполнять правила безопасности), ориентировочной части действий (незнание правил безопасности, норм охраны труда, а также способов выполнения безопасных действий) и исполнительской части действий (невыполнение правил безопасности из-за отсутствия физической и (или) психологической возможности сделать это, например вследствие плохой координации, при нахождении человека в состоянии алкогольного опьянения и т.п.).

Курение и злоупотребление алкоголем являются самыми опасными вредными привычками и приносят огромнейший вред не только лицам, страдающим этими привычками-заболеваниями, но и производству. Около 45% всех случаев травматизма в животноводстве связано с алкогольным опьянением пострадавших. Рост смертности трудоспособного населения вследствие алкоголизма оказывает влияние на формирование трудовых ресурсов. В таких условиях работодатель обязан включить пропаганду здорового образа жизни и отказ от вредных привычек в обязанность специалиста по охране труда.

Основными мерами снижения профессионального риска для здоровья работников животноводства могут явиться:

организационно-технические мероприятия, учитывающие модернизацию оборудования, являющегося источником вредных факторов (шума, вибрации, выделения пыли и вредных веществ в воздух рабочей зоны и т.д.);

внедрение комплексной автоматизации производственных процессов;

обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты;

регламентация времени контакта с вредными и опасными факторами путем соблюдения рациональных режимов труда и отдыха;

своевременное проведение производственного контроля соблюдения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;

функционирование на предприятиях медицинских кабинетов, спортивных площадок и залов, внедрение производственной гимнастики, проведение сезонной профилактики респираторных заболеваний;

ответственное отношение к диспансеризации, как к механизму выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения;

медико-профилактические мероприятия, включающие предварительные и периодические медицинские осмотры, своевременное направление лиц с подозрением на наличие профессионального заболевания в центры профпатологии на экспертизу связи заболевания с профессией; взятие на учет и диспансерное наблюдение лиц с нарушениями здоровья; своевременное лечение и реабилитация лиц, получивших производственно обусловленные и профессиональные заболевания.

социальная защита лиц, работающих во вредных условиях труда, и лиц, получивших профзаболевание.

Обязательным элементом системы управления профессиональным риском для работников животноводства должен быть мониторинг финансовых затрат, связанных с ущербом для здоровья и безопасности работников.

Таким образом, система управления профессиональным риском работников животноводства является многокомпонентной, требует комплексного подхода и непрерывной работы над решением основной задачи – сохранением жизни и здоровья каждого работника отрасли, достижения социального эффекта и получения экономического результата.

Список литературы Биологические производственные факторы в структуре профессионального риска работников животноводства

- Баранов Ю.Н. Этиолого-физиологический аспект в охране труда работников животноводства / Ю. Н. Баранов. - Орел, с. / Ю. Н. Баранов, Б. М. Тюриков / Материалы XLVI Международной научно-технической конференции «Достижения науки - агропромышленному производству». Ч. 3. Челябинск: ЧГАУ, 2007.- С. 120-124

- Михайлова Н.А. Гигиенические аспекты снижения профессиональных рисков для здоровья работников животноводства / Н. А. Михайлова // Санитарно-эпидемиологическое благополучие Российской Федерации: материалы Конгресса. - М., 2009.-С.144-145.

- МР Условия труда и режим отдыха свиноводческих комплексов.

- МР Условия труда и режим отдыха на промышленных комплексах КРС.

- Профессиональный риск для работников сельского хозяйства; гигиенические аспекты его оценки и управления (обзор литературы) / Т.А. Новикова, В.Ф. Спирин, Н.А. Михайлова, В.М. Таранова // Медицина труда и промышленная экология.-2012.-№5.-С.22-28.