Биологические свойства низкогорных почв Южного Тимана

Автор: Виноградова Юлия Алексеевна, Лаптева Елена Морисовна, Хабибуллина Флюза Мубараковна, Тетерюк Людмила Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология и география почв

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены особенности структуры и состава микробиоты в почвах, формирующихся на выходах известняков в долинах рек Южного Тимана. Составлен систематический список почвенных микроскопических грибов, отмечено их невысокое видовое разнообразие при существенном вкладе грибного мицелия в структуру биомассы почвенных микроорганизмов.

Выходы известняков, карбо-литоземы, микробные сообщества, микромицеты, микробная биомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/148203324

IDR: 148203324 | УДК: 631.461:631.44:551.432

Текст научной статьи Биологические свойства низкогорных почв Южного Тимана

выходах кальцийсодержащих пород представлены разнообразные типы и подтипы почв, относящиеся к разным отделам: литоземы серогумусовые остаточно-карбонатные, литоземы перегнойно-темногумусовые остаточно-карбонатные, серогумусовые остаточно-карбонатные почвы, буроземы, а также почвы, классификационное положение которых на данный момент не вполне определено. Особенности биологических свойств карбонатных почв не исследовали.

Цель данной работы заключалась в изучении специфики состава и структуры комплекса микробиоты и видового разнообразия сообществ микроскопических грибов в почвах, формирующихся на выходах известняков в долинах рек Южного Тимана (на примере долины р. Омра).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Район исследований расположен на территории Троицко-Печорского р-на Республики Коми, приурочен к среднетаежной подпровинции Ти-манской таежной провинции ВосточноЕвропейской таежной зоны [5]. Детальная характеристика района представлена в работах [3, 16]. Непосредственным объектом данных исследований послужили почвы, развитые на выходах известняков в долине среднего течения р. Омра – притока второго порядка р. Печора (62°44,3' с.ш., 55°53,2' в.д.). Долина реки в этом месте имеет V-образную форму поперечного сечения, ее ширина 50-70 м, глубина вреза реки 30-50 м.

Ключевые участки для проведения комплексных исследований выделены в пределах осыпного склона южной экспозиции. Крутизна склона около 35-45°. Ключевые участки приурочены к верхней части осыпного склона (I), средней части конуса осыпи (II) и нижней части склона – к зоне накопления элюво-делювия известняков (III). На каждом участке выполнено определение флористического состава фитоценозов [9, 4]. В период с 20 мая по 20 сентября 2004 г. проведено измерение температуры почвы с помощью температурных датчиков-логгеров (DS1921G, точность 0,5 С, интервал измерений 1,5 ч), установленных на поверхности почвы и в корнеобитаемом слое – на глубине 7-8 см от поверхности почвы. В августе 2011 г. заложены разрезы для морфологического описания почв и отбора проб в соответствии с генетическими горизонтами для физикохимических и микробиологических исследований.

Пробы почв для микробиологических исследований до начала исследований хранили при температуре минус 18-20°С. Суммарную численность бактерий и спор микроскопических грибов, длину мицелия, биомассу основных компонентов микробных сообществ определяли с использованием метода люминесцентной микроскопии [8]. Таксономическую принадлежность микромицетов идентифицировали после их выделения в чистые культуры с использованием определителей [21, 12], а также интерактивных «ключей» и информационного сайта интернет-ресурсов . Для характеристики структуры комплексов микромицетов использовали показатели частоты встречаемости. Для сравнения видового состава микромицетов применяли кластерный анализ (метод группировки по Варду, мера расстояния - Жаккар) [19].

Количественный химический анализ почв выполнен в аккредитованной лаборатории «Экоана-лит» и отделе почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН в соответствии с общепринятыми в почвоведении методами [14]. Величину рН водной вытяжки измеряли на иономере «Анион-4100» при соотношении почва : вода 1 : 2,5 для минеральных и 1 : 25 - органогенных горизонтов. Содержание общего органического углерода в органогенных горизонтах определяли на CHNS-О-элементном анализаторе ЕА 1110 (Италия), в минеральных - методом Тюрина со спектрофотометрическим окончанием, общего азота - на CHNS-О-анализаторе, обменных катионов - вытеснением КС1 с последующим атомноабсорбционным определением на «Хитачи 18060», гидролитическую кислотность - титриметрически по Каппену.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В высотном градиенте исследованного склона происходит закономерное преобразование состава растительности и, связанное с ним и с мощностью элюво-делювия, изменение почвенного покрова. В верхней части склона (участок I) древостой изрежен, представлен Betula pubescens и Picea obovata высотой до 2,0 м. В кустарниковом ярусе отмечены единичные экземпляры Salix sp. Травяно-кустарничковый ярус высотой 0,3 м имеет общее проективное покрытие около 60%. В нем доминирует Carex rhizina (cop3), с обилием cop2 встречаются Dryas punctata, Carex alba; cop1 - Thymus talijevii, Festuca ovina; sp - Carex ornithopoda, Dendranthema zawadskii, Euphrasia frigida, Aster alpinus, Campanula rotundifolia, Par- nassia palustris и др. виды. Моховолишайниковый ярус слабо развит (проективное покрытие 7-10%), образован в основном зелеными мхами (Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triqestrus) и лишайниками (Cladonia silvatica, Cladonia rongiferina, Cladonia stellaris).

Этот участок склона характеризуется максимальным уклоном - 35° и минимальной (20-25 см) мощностью мелкозема, перекрывающего плотные породы известняка. Активный боковой массоперенос, слабое развитие моховолишайникового покрова и обилие травянистых растений обусловили формирование в верхней части осыпного склона почв, морфологическое строение которых может быть выражено формулой: . В

0-6 6-15 15-20(25)

профиле почвы четко выделяется небольшой по мощности органогенный горизонт Оао, плотно переплетенный корнями травянистых растений. В его нижней части присутствует примесь минеральных частиц за счет активной жизнедеятельности почвенных беспозвоночных животных, верхняя часть представлена преимущественно остатками мхов, лишайников и травянистых растений. Под одернованным подстилочноторфяным горизонтом залегает хорошо структурированный, с обилием корней темногумусовый горизонт AU характерного темно-серого, близкого к черному, цвета. Он постепенно переходит в серовато-бурый с включением обломков карбонатов горизонт BCca, подстилаемый плитняком известняка. В системе классификации почв России [7] такие почвы относятся к отделу литоземов, типу карбо-литоземов темногумусовых. Данные химического анализа (табл. 1) подтверждают принадлежность почвы к типу карбо-литоземов темногумусовых. Диагностическими критериями темногумусового горизонта AU являются высокое содержание гумуса (5,6-6,4%), нейтральная реакция среды (7,67-7,72 ед. рН), высокое содержание обменных оснований (56,7-60,6 ммоль/100 г почвы).

Ключевой участок II располагается в средней части склона. Здесь крутизна склона сохраняется на уровне 35-40°. Однако мощность мелкозема, перекрывающего плитняк плотных пород, несколько больше - до 20-25 см. Соответственно растительный покров на этом участке представлен еловым редколесьем (8Е2Б) с примесью Betu-la pubescens и Pinus sylvestris. Высота древостоя 8-9 м, сомкнутость крон 0,1-0,2. Присутствует разреженный подрост ели высотой 0,5-1,0 м, кустарники - Juniperus communis, Spiraea media, Salix sp. В травяно-кустарничковом ярусе (общее проективное покрытие 80%) произрастают c обилием cop2 - Carex alba; cop1 - Carex ornithopoda, Carex rhizina, Arctostaphylos uva-ursi, Dryas punctata, Festuca ovina, Aster alpinus, Cypripedium cal- ceolus, Epipactis atrorubens, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea; sp – Antennaria dioica, Equi-setum scirpoides, Gymnadenia conopsea, Gymnocar-pium robertianum, Pinguicula alpina, Polygala ama- rella. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 60%) образован Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi и др. зелеными мхами.

Таблица 1. Некоторые физико-химические свойства почв, сформированных на элюво-делювии карбонатных пород в долине р. Омра

|

Горизонт |

Глубина, см |

рНН2О |

Нг** |

Гумус, % |

Nобщ., % |

|

Р-16. Карбо-литозем темногумусовый, верхняя часть склона |

|||||

|

О |

0-4 |

7.58 |

н/о |

35.4* |

1.38 |

|

Оao |

4-6 |

7.84 |

н/о |

15.7* |

0.52 |

|

AU1 |

6-10 |

7.67 |

н/о |

6.4 |

0.27 |

|

AU2 |

10-15 |

7.72 |

н/о |

5.6 |

0.32 |

|

BCca |

15-20(25) |

7.93 |

н/о |

1.9 |

0.022 |

|

Р-17. Карбо-литозем темногумусовый, средняя часть склона |

|||||

|

СЖМ*** |

0+2 |

6.40 |

н/о |

44.6* |

1.06 |

|

O |

0-4 |

7.40 |

н/о |

26.2* |

0.96 |

|

AH |

4-8 |

7.73 |

н/о |

15.1* |

0.58 |

|

AU1 |

8-13 |

7.88 |

н/о |

8.7 |

0.43 |

|

AU2 |

13-18 |

8.03 |

н/о |

3.1 |

0.171 |

|

ВСca |

18-28(35) |

8.02 |

н/о |

2.8 |

0.23 |

|

Р-18. Серогумусовая остаточно-карбонатная почва, |

нижняя часть склона |

||||

|

СЖМ*** |

0+3 |

5.67 |

28.7 |

30.9* |

1.08 |

|

Oh |

0-3 |

6.09 |

8.8 |

20.8* |

1.01 |

|

H |

3-7 |

7.10 |

0.5 |

15.1* |

1.34 |

|

AY1 |

7-12 |

7.64 |

н/о |

4.2 |

0.24 |

|

AY2 |

12-17(22) |

7.80 |

н/о |

2.4 |

0.145 |

|

BCca |

17(22)-42 |

7.93 |

н/о |

0.9 |

0.071 |

Примечание.

веществ ммоль/100 г почвы; *** - слой живого мха.

* приведено содержание углерода органических

С/N

Обменные основания, ммоль/100 г почвы

|

Са2+ |

Mg2+ |

Сумма |

|

|

29.9 |

103.7 |

30.7 |

134.4 |

|

35.2 |

51.5 |

19.5 |

71.0 |

|

16.0 |

38.8 |

17.9 |

56.7 |

|

11.8 |

43.3 |

17.3 |

60.6 |

|

5.8 |

21.5 |

7.3 |

28.8 |

|

49.1 |

51.8 |

21.6 |

73.5 |

|

31.8 |

71.3 |

26.6 |

97.9 |

|

30.4 |

52.7 |

21.3 |

74.0 |

|

13.7 |

47.1 |

19.1 |

66.2 |

|

12.3 |

36.0 |

14.6 |

50.6 |

|

8.2 |

39.3 |

14.6 |

53.9 |

|

33.4 |

30.3 |

14.7 |

45.0 |

|

24.0 |

50.8 |

21.3 |

72.1 |

|

13.1 |

106.0 |

32.8 |

138.8 |

|

11.8 |

35.7 |

14.8 |

50.5 |

|

11.2 |

34.1 |

14.9 |

49.0 |

|

8.6 |

25.5 |

14.4 |

39.9 |

|

рг.); ** |

Нг – гидролитическая |

кислотность, |

|

,

На данном участке под пологом редкостойно- го елово-березового лишайниково- зеленомошного леса формируются почвы, профиль которых близок по строению к почве участка I: О — АН — AU^- ВСса-^^-Мса.

0-4 4-3 8-18 18-28(33)

Отличительной особенностью данной почвы является несколько большая мощность мелкозема (до 20-25 см) и органогенного горизонта (до 8 см). Нижняя часть подстилочно-торфяного горизонта (АН) переплетена корнями растений, струк- турирована, содержит примесь минеральных частиц и значительное количество копролитов, свидетельствующих об активной жизнедеятельности дождевых червей и других почвенных беспозвоночных животных. Темногумусовый горизонт АU, как и на участке I, характеризуется высоким содержанием гумуса (8,7-3,1%) и обменных оснований (66,2-50,6 ммоль/100 г. почвы). Реакция среды слабощелочная в верхней части профиля и щелочная – в нижней (табл. 1). В соответствии с особенностями строения и свойств почва средней части склона также диагностирована нами как карбо-литозем темногумусовый.

Ключевой участок III приурочен к нижней части склона (его подошве), где происходит ак- кумуляция элюво-делювия карбонатных пород. Крутизна склона в этой части около 45°. Древостой из Betula pubescens, Picea obovata, Pinus sylvestris. Высота деревьев достигает 13-14 м, сомкнутость крон до 0,5. Подрост из Alnus incana (высота 4-8 м) и Pinus sibirica. В подлеске Junipe-rus communis, Rosa acicularis, Lonicera pallasii, лиана (Atragene sibirica). В травянокустарничковом ярусе (общее проективное покрытие 60-70%, высота до 0,8-1,0 м) с обилием cop2 встречается Carex ornithopoda, cop1 – Den-dranthema zawadskii, Festuca ovina, Heracleum si-biricum, Milium effusum, Rubus saxatilis, Solidago virgaurea, Trifolium pretense, Trollius europaeus; Sp. – Angelica archangelica, Angelica sylvestris, Antennaria dioica, Cirsium heterophyllum, Galium boreale, Lathyrus vernus, Melampyrum sylvaticum, Melica nutans, Viola mauritii; sol – Aster alpinus, Campanula rotundifolia, Fragaria vesca, Polygala amarella. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 80%) образован зелеными мхами Rhytidiadelphus triqestrus с примесью Dicranum sp.

В нижней части склона под пологом еловоберезового зеленомошного леса формируются почвы, имеющие мощность профиля около 40-45 см:

3 тт 4 10(15) 20(25) ,,

0/1--Н — AY \ , ВСса , \ у Мса. В

0-3 3-7 7-17(22) 17(22)-42

отличие от выше рассмотренных почв, в почве участка III нижняя часть подстилочно-торфяного горизонта имеет перегнойный характер, а гумусоаккумулятивный горизонт содержит меньшее количество гумуса (4,2-2,4%) и имеет серую окраску, что диагностирует наличие серогумусового горизонта AY, а не темногумусового AU, как в почвах верхней и средней частей склона. Более кислая среда подстилочно-торфяного горизонта (табл. 1), его несколько меньшая насыщенность основаниями (степень насыщенности основаниями в верхней части подстилки составила 89%, в отличие от нижнего перегнойного подгоризонта подстилки, где она достигает 100%), формирование серогумусового горизонта AY в минеральной части профиля и подстилание плотными породами на глубине ниже 30-35 см позволяют диагностировать почву участка III как серогумусовую остаточно-карбонатную грубогумусово перегнойную. Таким образом, в высотном градиенте осыпных склонов, приуроченных к выходам известняков в долине р. Омра, формируются почвы, относящиеся к двум отделам – отделу литозе-мов (карбо-литоземы темногумусовые) и отделу органо-аккумулятивных почв (серогумусовые остаточно-карбонатные почвы).

Ранее на выходах известняков в бассейне р. Сойва, притоком которой является р. Омра, были прослежены широтные закономерности и динамика поступления прямой солнечной радиации на разноориентрованные склоны, перераспределения температур с учетом мезорельефа модельных склонов разной экспозиции [3, 16]. Установлено, что растительные сообщества на южных склонах получают больше тепла, произрастают при более стабильном температурном режиме, защищены от воздействия поздних весенних и ранних осенних заморозков.

Наблюдения за температурным режимом почв на выделенных ключевых участках в долине р. Омра показали, что в рассмотренном ряду почв наиболее теплообеспечены почвы средней части склона (табл. 2). Почвы верхней и нижней частей склона по суммам среднесуточных температур близки и характеризуются меньшими величинами, по сравнению с почвой средней части склона. Расчет сумм суточных перепадов температуры свидетельствует, что почва средней части склона отличается относительно стабильным температурным режимом. Более выраженные суточные перепады температур почвы в верхней части склона могут быть обусловлены разреженностью древостоя, а в нижней части склона – влиянием русла реки и подтоплением в период паводков.

Таблица 2. Температурный режим почв, формирующихся на выходах известняков в долине р. Омра (по данным за период с 20.05.04 по 20.10.04)

|

Показатели |

Ключевой участок |

||

|

верхняя часть склона (III) |

средняя часть склона (II) |

нижняя часть склона (I) |

|

|

Сумма среднесуточных температур: выше 0 С |

1615.8 |

1692.5 (1573.4*) |

1595. 8 |

|

выше 5 С |

1 584.6 |

1 674.7 (1568.5*) |

1 578.5 |

|

выше 10 С |

1368.2 |

1433.9 (1307.9*) |

1355.6 |

|

Сумма максимальных суточных температур, °С |

2636,5 |

2601 (1956,5*) |

2835,5 |

|

Сумма минимальных суточных температур, °С |

909 |

1088,5 (1304*) |

890,5 |

|

Сумма суточных перепадов температуры, °С |

1723,5 |

1509,5 (651,5*) |

1941 |

|

Число дней со среднесуточной температурой: выше 5 С |

113 |

117 (120*) |

117 |

|

выше 10 С |

85 |

87 (87*) |

88 |

|

Длительность безморозного периода |

93 |

110 |

92 |

* - показатели для корнеобитаемого слоя почвы (глубина 7-8 см).

Различия в экологических условиях формирования карбонатных почв в пределах склоновых поверхностей долины р. Омра нашли свое отражения в особенностях структуры и состава их микробных комплексов (табл. 3). Общей закономерностью для всех рассмотренных почв является концентрирование микроорганизмов в органогенных горизонтах. В нижележащих минеральных горизонтах численность бактерий снижается в 532, спор грибов – в 2-8 раз, длины мицелия гри- бов – в 2-12 раз, что в принципе характерно для профильного распределения микроорганизмов в почвах таежных экосистем [11]. В структуре биомассы микробных сообществ основную роль играет мицелий микроскопических грибов. На его долю во всех почвах приходится 92-96% общей биомассы микроорганизмов. Такая картина типична для почв таежных лесов [13].

Следует отметить, что рассмотренные почвы существенно отличаются друг от друга по чис- ленности и биомассе отдельных структурных компонентов блока почвенной микробиоты. Как видно из представленных данных (табл. 3), почвы верхней и нижней частей склона, характеризуются меньшими параметрами численности и биомассы прокариот, по сравнению с почвой средней части склона, для которой отмечены меньшие суточные перепады температуры, более длительный безморозный период и лучшая теплообеспе-ченность (табл. 2). В органогенном горизонте карбо-литозема темногумусового, занимающего среднюю часть склона, численность бактерий составляет 177-543 млн. кл./г почвы, их максимум приходится на верхнюю часть подстилочноторфяного горизонта, минимум – на нижнюю, перегнойную часть лесной подстилки. В слое живых мхов численность бактерий ниже, чем в верхней части органогенного горизонта. В карбо-литоземе темногумусовом, представленном в верхней части склона, органогенный горизонт достаточно однороден по содержанию прокариот – во всех его подгоризонтах численность бактерий находится на уровне 86-89 млн. кл./г почвы. В серогумусовой остаточно-карбонатной почве нижней части склона численность прокариот варьирует в пределах органогенного горизонта от 42 (в перегнойном подгоризонте) до 192 (в верхней части лесной подстилки) млн. кл./г почвы. Минеральные горизонты почв I и III участков, несмотря на различия в содержании органического углерода, идентичны по содержанию прокариот, и в 3-8 раз их численность меньше по сравнению с аналогичными горизонтами почвы средней части склона. Биомасса прокариот отражает закономерности, выявленные для профильного распределения численности бактерий в почвах осыпного склона.

Таблица 3. Численность и биомасса микроорганизмов в почвах, формирующихся на выходах известняков в долине р. Омра (X + 4)*

|

Горизонт |

Глубина, см |

Численность |

Длина мицелия грибов, м/г |

Биомасса, мкг/г |

|||

|

бактерии, млн кл./г |

споры грибов, млн кл./г |

бактерий |

мицелия грибов |

спор грибов |

|||

|

Р-16. Карбо-литозем темногумусовый, верхняя часть склона |

|||||||

|

О |

0-4 |

89±22 |

2.7±0.5 |

107.0±5.4 |

1.78±0.22 |

417.3±10.5 |

27.3±2.5 |

|

Оao |

4-6 |

86±6 |

2.2±0.9 |

73.5±11.3 |

1.71±0.06 |

286.6±22.0 |

22.3±4.3 |

|

AU1 |

6-10 |

14±5 |

0.71±0.01 |

38.7±4.3 |

0.28±0.05 |

150.8±8.3 |

7.12±0.04 |

|

AU2 |

10-15 |

7±7 |

0.94±0.14 |

30.9±2.8 |

0.15±0.07 |

120.5±5.4 |

9.4±2.1 |

|

BCca |

15-20 |

9±1 |

0.52±0.09 |

18.3±9.6 |

0.17±0.03 |

71.3±18.7 |

5.0±1.3 |

|

Р-17. Карбо-литозем темногумусовый, средняя часть склона |

|||||||

|

СЖМ** |

0+2 |

344±3 |

5.4±1.9 |

195.9±133.2 |

6.87±0.03 |

764.1±259.7 |

53.7±9.4 |

|

O |

0-4 |

543±23 |

7.1±0.7 |

237.8±43.8 |

10.86±0.23 |

927.3±85.5 |

71.4±3.3 |

|

AH |

4-8 |

177±29 |

2.1±0.2 |

66.4±7.2 |

3.55±0.29 |

259.0±14.0 |

21.0±1.0 |

|

AU1 |

8-13 |

42±15 |

0.89±0.12 |

41.6±5.6 |

0.84±0.15 |

130.0±9.2 |

9.0±0.6 |

|

AU2 |

13-18 |

49±23 |

0.91±0.14 |

- |

0.98±0.23 |

- |

9.12±0.7 |

|

ВСca |

18-28(35) |

36±3 |

0.94±0.24 |

- |

0.72±0.03 |

- |

9.37±1.21 |

|

Р-18. Серогумусовая остаточно-карбонатная почва, нижняя часть склона |

|||||||

|

СЖМ** |

0+3 |

89±6 |

3.0±0.1 |

220.1±19.8 |

1.79±0.06 |

90.0±6.4 |

29.8±06 |

|

Oh |

0-3 |

192±3 |

4.9±0.3 |

333.8±56.7 |

3.84±0.03 |

1301.9±110.5 |

48.9±1.6 |

|

H |

3-7 |

42±4 |

1.26±0.02 |

50.9±9.3 |

0.84±0.04 |

198.4±18.1 |

12.6±0.1 |

|

AY1 |

7-12 |

13±1 |

0.61±0.06 |

28.9±7.8 |

0.25±0.01 |

113.1±15.2 |

6.1±0.3 |

|

AY2 |

12-17(22) |

6±1 |

0.68±0.06 |

27.2±6.3 |

0.12±0.01 |

110.0±12.4 |

6.8±0.3 |

|

BCca |

17(22)-42 |

- |

0.76±0.02 |

23.0±2.4 |

- |

89.6±4.7 |

7.6±0.1 |

Примечание. * A - среднее арифметическое; Δ – стандартное отклонение; ** - слой живого мха. Знаком « » отмечено отсутствие показателя.

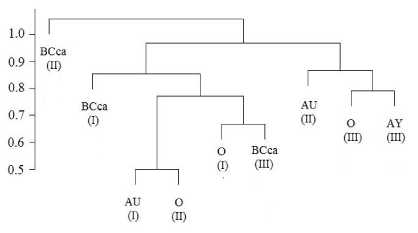

Рис. Дендрограмма сходства видового состава микроскопических грибов в почвах, формирующихся на выходах известняков в долине р. Омра (кластеризация – по Варду, мера расстояния – Жаккар).

Для мицелия почвенных микроскопических грибов отмечено увеличение его длины и биомассы в направлении от верхней части склона (I) к его подошве (III), что связано с некоторым возрастанием в этом направлении кислотности почв. В целом в подстилочно-торфяных горизонтах длина мицелия варьирует в пределах от 50,9 до 333,8 м/г почвы, а его биомасса – от 198 до 1302 мкг/г почвы. Максимальными показателями отличаются верхние подгоризонты лесных подстилок, где идут первые этапы трансформации растительных остатков с участием гидролитических ферментов грибов, минимальными – нижние, перегнойные. В минеральных горизонтах длина мицелия и его биомасса снижаются на порядок по сравнению с верхними органогенными горизонтами. Следует обратить внимание на тот факт, что в почве средней части склона, наиболее теплообеспеченной и характеризующейся щелочной реакцией среды, в горизонтах на глубине ниже 15 см, где величина рН водных вытяжек превысила 8 единиц, грибной мицелий отсутствует. В структуре микробных комплексов в этих горизонтах были отмечены только клетки прокариот и споры грибов. Учитывая, что микроскопические грибы приурочены преимущественно к почвам с кислой реакцией среды [15], отсутствие мицелия грибов в нижних горизонтах минеральной части профиля почвы средней части склона, отличающихся щелочной реакцией среды, вполне закономерно.

Изучение видового разнообразия микроскопических грибов показало, что в совокупности в рассмотренных почвах комплекс микромицетов представлен 39 видами, относящимися к 16 родам, двум отделам Zygomycota, Ascomycota и неформальному классу анаморфных грибов (включая два «вида» стерильных форм мицелия). Максимальной видовой насыщенностью характеризуются роды Penicillium (10 видов), Mortierella (4) , Paecilomyces (4) , Trichoderma (3). Низкое видовое разнообразие микромицетных комплексов, а также основного кислотообразующего рода Penicillium , обусловлено, прежде всего, нейтральной реакцией среды почв, формирующихся на элюво-делювии известняков. Для сравнения, в кислых подзолистых почвах, развитых на водоразделах в подзоне средней тайги на территории Республики Коми, таксономический список микроскопических грибов включает до 58 видов, при этом до 60% видового состава микромицетных комплексов представлено видами рода Penicillium [17]. Наиболее богата по видовому разнообразию микромицетов почва нижней части склона. Здесь выявлено 29 видов микроскопических грибов. Минимальным числом видов микромицетов характеризуется почва средней части склона – 17 видов. Почва верхней части склона занимает промежуточное положение по видовому разнообразию микроскопических грибов – 20 видов.

Следует отметить, что микромицетные комплексы органогенных горизонтов, где аккумулируется основная масса растительного опада, отличаются максимальным разнообразием микроскопических грибов, с преимущественной их концентрацией в почве нижней (16 видов) и верхней (15 видов) частей склона. В органогенном горизонте почвы средней части склона, представленном остатками зеленых мхов, листьями толокнянки, дриады и других видов трав, видовое разнообразие микромицетов снижено до 7-9 видов. В нижних минеральных горизонтах исследованных типов почв присутствует от 2 до 9 видов микро-мицетов. Более высокое разнообразие микоценозов подстилочно-торфяных горизонтов и их резкое снижение по мере перехода к минеральным горизонтам, обусловлено как снижением общего содержания органического вещества, так и кислотности среды, что связано близким залеганием карбонатных пород (табл. 2). Аналогичные закономерности распределения микромицетов по профилю выявлены при исследовании карбонатных почв Северо-Западного Кавказа [6].

Для карбонатных почв Южного Тимана характерны такие виды, как Catenularia pidopliczkoi, Zygodesmus marginatus, Hormodendrum hordei. Перечисленные виды можно рассматривать в качестве видоспецифичных для карбонатных почв, т.к. они не были встречены нами в почвах равнинных территорий Республики Коми, формирующихся в различных экологических условиях как зональных, так и интразональных ландшафтов [17. 18]. Из наиболее часто встречающихся видов рода Penicillium в карбонатных почвах, развитых на выходах известняков в долине р. Ом-ра, следует отметить Penicillium thomii и P. сyclopium , из видов рода Mortierella – M . alpine и M. verticillata, из рода Cladosporium – С. сladosporioides , рода Geomyces – G . pannorum. Специфичными для почвы средней части осыпного склона являются виды рода Paecilomyces ( P. varioti, P. farinosus, P. carneus ), нижней части склона – виды рода Monocillium ( M. humicola, M. exsolum ).

Статистическая обработка данных по видовому составу микроскопических грибов с использованием кластерного анализа выявила определенную специфичность микоценозов рассмотренных нами почв (рис.), обусловленную (1) своеобразием формирования почв на склоновых поверхностях, сопровождающихся боковым массоперено-сом вещества вниз по склону; (2) влиянием кар-бонатности почвообразующих пород (элюво-делювия известняков); (3) особенностями температурного режима почв и (4) характером растительного покрова. Оказались наиболее близки по видовому составу (образовали единый кластер) верхние горизонты (О и AY) почвы нижней части склона, формирующейся под пологом елово- березового зеленомошного леса, наиболее кислой в рассматриваемом ряду почв. Как видно из рисунка, к ним тяготеет гумусоаккумулятивный горизонт (AU) почвы склона, что может быть обусловлено в какой-то мере возможным перемещением грибных пропагул с внутрипочвенным стоком и их аккумуляцией в нижней части склона. Переходный горизонт BCca почвы средней части склона занимает обособленное положение, что связано с щелочной реакцией среды этого горизонта и возможным существованием здесь строго определенных видов микроскопических грибов. Все остальные горизонты карбо-литоземов, формирующихся в верхней и средней частях склона, включая нижний минеральный горизонт BCca почвы нижней части склона, образуют второй кластер.

ВЫВОДЫ

-

1) Установлено, что в пределах южных склонов на элюво-делювии карбонатных пород в долине р. Омра, формируются почвы, относящиеся к карбо-литоземам темногумусовым (верхние и средние части осыпных склонов) и серогумусовым остаточно-карбонатным почвам (нижняя часть склонов);

-

2) В структуре микробных комплексов почв, формирующихся на выходах известняков, как и в почвах таежных экосистем, развитых на бескар-бонатных породах, ведущую роль играет мицелий микроскопических грибов (92-96% общей микробной биомассы). Количественные параметры и глубина распространения мицелия грибов определяются кислотно-основными условиями среды: при величине рН водных вытяжек более 8 ед. рН микроскопические грибы присутствуют только в виде спор;

-

3) Видовое разнообразие микромицетных комплексов в почвах, формирующихся на элюво-делювии известняков, существенно ниже по сравнению с зональными подзолистыми почвами;

-

4) На параметры численности и биомассы прокариот в карбонатных почвах решающее влияние оказывает не тип почвы, а условия теп-лообеспеченности.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта программы Президиума РАН 12-Т-4-1006 « Экологические качества эталонных почв Европейского Северо-Востока России, их биоор-ганический потенциал как критерий продуктивности и охраны в свете подготовки Красной книги почв Республики Коми».

Список литературы Биологические свойства низкогорных почв Южного Тимана

- Атлас почв Республики Коми. Сыктывкар, 2010. 356 с.

- Добровольский Г.В. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы/Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин. М.: Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», 2000. 185 с.

- Елсаков В.В. Роль рельефа в формировании растительности карстовых ландшафтов европейского северо-востока России/В.В. Елсаков, Л.В. Тетерюк//Исследование Земли из космоса. 2012. № 3. С. 78-93.

- Ипатов В.С. Описание фитоценоза. Методические рекомендации. СПб., 1998. 93 с.

- Исаченко А.Г. Экологическая география Северо-Запада России. СПб.: Изв. РГО, 1995. Ч. 1. 206 с.

- Казеев К.Ш. Влияние карбонатности пород на биологические свойства горных почв северо-западного Кавказа/К.Ш. Казеев, М.А. Кутровский, Е.В. Даденко, Л.С. Везденеева, С.И. Колесников, В.Ф. Вальков//Почвоведение. 2012. № 3. С. 327-335.

- Классификация и диагностика почв России/Составители: Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/Под. ред. Д.Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с.

- Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов. Л., 1987. 192 с.

- Почвы и почвенный покров Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)/Отв. ред. С.В. Дегтева, Е.М. Лаптева. Сыктывкар, 2013. 328 с.

- Регуляторная роль почвы в функционировании таежных экосистем/Отв. ред. Г.В. Добровольский. Москва: Изд-во Наука, 2002. 364 с.

- Саттон Д. Определитель патогенных и условно патогенных грибов/Д. Саттон, А. Фотергиль, М. Ринальди. М.: Мир, 2001. 486 с.

- Стольникова Е.В. Микробная биомасса, ее активность и структура в почвах старовозрастных лесов Европейской территории России/Е.В. Стольникова, Н.Д. Ананьева, О.В. Чернова//Почвоведение. 2001 № 4. С. 479-494.

- Теория и практика химического анализа почв/Под ред. Л.А. Воробьевой. М.: Изд-во МГУ, 2006. 400 с.

- Терехова В.А. Микромицеты в экологической оценке водных и наземных экосистем. М.: Наука, 2007. 215 с.

- Тетерюк Л.В. Роль рельефа в формировании терморежима и биоразнообразия реликтовых экосистем на известняках европейского северо-востока России/Л.В. Тетерюк, В.В. Елсаков, Е.М. Лаптева//Экология. 2012. № 6. С. 410-417.

- Хабибуллина Ф.М. Почвенная микобиота естественных и антропогенно нарушенных экосистем Северо-Востока европейской части России: Автореф. дис. докт. биол. наук. Сыктывкар, 2009. 40 с.

- Хабибуллина, Ф.М. Разнообразие микромицетов в почвах пойменных лугов/Ф.М. Хабибуллина, Е.М. Лаптева, Ю.А. Виноградова//Микология и фитопатология. 2009. Т. 43, Вып. 3. С. 200-206.

- Шипунов, А.Б. Наглядная статистика. Используем R!/А.Б. Шипунов, E.М. Балдин, П.А. Волкова, А.И. Коробейников, С.А. Назарова, С.В. Петров, В.Г. Суфиянов. М.: ДМК Пресс, 2012. 298 с.

- Юдин Ю.П. Реликтовая флора известняков Северо-Востока европейской части СССР//Материалы по истории флоры и растительности СССР. М., 1963. Вып. 4. С. 493-587.

- Ramirez C. Manual and atlas of the Penicillia. Amsterdam; New York; Oxford: Elsevier Biomedical Press, 1982. 874 p.