Биология цветения Rhododendron japonicum и R. viscosum при интродукции на юге Приморского края

Автор: Кокшеева И.М., Творогов С.П., Нехайченко Д.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные о структурных и функциональных особенностях генеративной сфе-ры восточноазиатского вида Rhododendron japoni-cum (A. Gray) Suring. и североамериканского Rh. viscosum (L.) Torr. при интродукции в Приморском крае (г. Владивосток). Исследованы морфологиче-ские особенности цветка, типы опыления и су-точная ритмика распускания цветков. Наличие соцветий, крупных и ярко окрашенных цветков, присутствие аромата, - все это подтверждает принадлежность видов рода Rhododendron к энто-мофилии. Отражены результаты принудительно-го само- и перекрестного опыления. Показано, что перекрестное опыление в пределах вида способ-ствовало формированию более качественных се-мян, чем при опылении в пределах одного расте-ния. Определены сроки распускания цветков и про-должительность цветения видов рода Rhododen-dron. Начало цветения Rh. japonicum и Rh. viscosum отмечалось в конце мая, массовое - на 7-10-й день, и завершалось в среднем на 24-28-й день. Выявлено два типа суточной ритмики распускания цветков: утренний (Rh...

Биология цветения, опыление, циркадные ритмы

Короткий адрес: https://sciup.org/140238109

IDR: 140238109 | УДК: 582.912.42(571.63)

Текст научной статьи Биология цветения Rhododendron japonicum и R. viscosum при интродукции на юге Приморского края

Введение . Рододендроны – одна из перспективных групп растений, пользующихся популярностью во всем мире. При интродукции в условиях юга Приморского края особый интерес представляют рододендрон японский Rh. japonicum (Gray) Suring. и рододендрон клейкий Rh. viscosum (L.) Torr. как зимостойкие и высоко декоративные виды. Представитель флоры Японии (о-ва Хонсю, Сикоку, север Кюсю) – Rh. japonicum широко известен в озеленении своими крупными и яркими цветками. В природе он произрастает на солнечных травянистых склонах гор или среди высоких кустарников на высоте 100–2000 м над уровнем моря. В Ботаническом саде-институте ДВО РАН г. Владивосток (БСИ ДВО РАН) вид впервые введен в культуру в 1979 г. из Прибалтики [1]. В настоящее время культивируется более 50 экземпляров растений различного возраста. Rhododendron viscosum – представитель североамериканской флоры произрастает вдоль тихоокеанского побережья от штата Мэн до Южной Каролины. Места его обитания – болота, прибрежные равнины, горы, влажные леса и сырые просеки. Первые экземпляры получены в коллекции БСИ ДВО РАН в 1989 г. из Ботанического сада Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (г. Киев). В настоящее время в коллекции присутствует множество экземпляров собственной репродукции.

Семенное размножение для рододендронов является наиболее доступным способом получения посадочного материала. В условиях интродукции исследуемые виды формируют жизнеспособную пыльцу, однако регулярное плодоношение отмечено только у Rh. japonicum , семенная продуктивность у Rh. viscosum в условиях интродукции низкая [2–4].

Известно, что цветение является критическим моментом в цикле полового размножения и семенная продуктивность зависит от биологических особенностей цветения, климатических условий в этот период и от опыления. Вопросы биологии цветения рододендронов в литературе освещены недостаточно. Известна работа Е.А. Тихменева по экологии цветения и опыления Rh. aureum Georgi и Rh. redowskianum Maxim. на севере Дальнего Востока [5], где автор выявил два типа суточной ритмики распускания цветков и их корреляцию с температурой. В условиях Львова вопросами экологии и суточной ритмики цветения Rh. japonicum занимался Р.В. Карамзин [6].

Адаптация растений – интродуцентов к новым условиям часто выражается в изменении сезонного ритма развития, в частности цветения. Многие декоративные растения демонстрируют суточный ритм открытия и закрытия цветка [7–9]. Открытие цветов днем и закрытие ночью имеют некоторые преимущества для растений, поскольку многие опылители активны в течение дня, обеспечивая успешное опыление, оплодотворение и формирование плодов. Кроме того, изменениям подвергаются и взаимоотношения интродуцентов с агентами опыления, состав которых в районе интродукции может быть иным.

Цель исследования : выявление структурных и функциональных особенностей генеративной сферы Rh. japonicum и Rh. viscosum в условиях юга Приморского края. В частности, исследование направлено на изучение морфологических особенностей цветка, выявление типов опыления и определение суточной ритмики распускания цветков.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено в Ботаническом саде-институте ДВО РАН (г. Владивосток), где Rh. japonicum и Rh. viscosum произрастают в открытом грунте. Для определения типов опыления проведен ряд экспериментов: 1 – изолирование соцветия; 2 – проведение перекрестного опыления в пределах одного растения; 3 – проведение перекрестного опыления между различными растениями одного вида. Опыление осуществляли с кастрацией венчика, пыльников и изоляцией накануне раскрытия цветков. Изоляцию в виде конвертов из Агротекса использовали на весь период цветения растений. Для опыления использовали по 5 цветков в каждом соцветии в трехкратной повторности в течение двух сезонов. Далее проводили подсчет завязавшихся плодов и определяли в них количество семян. Динамику распускания цветков изучали на пяти модельных кустах каждого вида. Динамика распускания цветков: раскрытие венчика, пыльников, готовность пестиков к восприятию и т. д. На протяжении всего периода цветения ежедневно с 600 до 2000 вели учет суточной ритмики распускания цветков, каждые 2 часа подсчитывали число распустившихся цветков, после этого цветки удаляли. Данные обрабатывались с помощью программы Excel. В статье использовали общепринятую терминологию [5, 10–12]. Под суточной ритмикой распускания цветков подразумевали количество цветков, распускающихся в течение суток. Для определения типа суточной ритмики (утренний, дневной, вечерний и ночной) принимали во внимание время распускания цветков, а не период суток, в течение которого они бывают открыты.

Результаты исследования

Особенности строения цветка и типы опыления

Цветки Rh. japonicum собраны в соцветие, которое характеризуется как видоизмененная или укороченная кисть, т. е. цветки имеют цветоножки равной длины и расположены на укороченной главной оси. Всего в соцветии наблюдали от 2 до 16 цветков с легким ароматом, и их число зависело от климатических условий в период формирования цветочной почки или в зимний период. Венчик сростнолепестный, широко воронковидный, 6–7,7 см в диаметре, от ярко-алого, лососевого до светло-оранжевого с коричневым или зеленым крапом. Кроме того, есть формы, окраска венчика которых варьирует от светлого до насыщенно желтого цвета. Тычинки изогнутые вовнутрь, длиной 4,1–5 см по 5 шт. Пестик немного длиннее тычинок – 5,4–6 см.

Цветки Rh. viscosum с легким ароматом, по 7–15 шт. собраны в кисть. Венчик сростнолепестный, воронковидный, 3,8–4,6 см в диаметре, от светло- до темно-розового цвета, трубка венчика длиной 1,4– 1,8 см. Тычинки изогнуты вовнутрь, длиной 4,4–5 см по 5 шт., пестик – 5,3–5,6 см.

Особенности строения цветков: крупные, ярко окрашенные цветки в соцветиях, наличие ярких пятен, указателей нектара на лепестках, присутствие аромата, – говорят об их принадлежности к энтомофилии. В условиях юга Приморского края цветки рододендронов посещали пчелы, шмели, осы, мухи-журчалки и т. д. Насекомые, посещая цветок, добывали нектар, ориентируясь на указатели нектара, погружались в глубь цветка, однако некоторые предпочитали прокалывать цветок снаружи, в месте нахождения нектара. Стоит отметить, что насекомые при посещении цветка не касались пыльников, поскольку тычиночные нити и пыльники выходят далеко за пределы венчика. Однако они касались тычиночных нитей, способствуя высыпанию пыльцы из пыльников и перекрестному опылению (аллогамии). Аллогамия у рододендронов осуществлялась при помощи абиотических (ветер) и биотических агентов (насекомые). Кроме перекрестного опыления, у рододендронов наблюдались случаи самоопыления. Первый случай самоопыления выявлен еще в бутоне, когда в результате соприкосновения пыльца из пыльников попадала на рыльце. Второй случай самоопыления наблюдался в период цветения. Так, после раскрытия цветка столбик пестика располагался выше тычиночных нитей и выходил за их пределы. Через несколько дней столбик опускался ниже тычиночных нитей, и свисающая из пыльников пыльца часто попадала на собственное рыльце. Знание о преимуществе перекрестного или самоопыления для конкретного вида дало возможность правильно использовать механизмы опыления и оплодотворения при селекционной и семеноводческой работе.

Результаты эксперимента по выявлению типов опыления показали, что при изоляции цветков самоопыление произошло только у Rh. viscosum и составило 78 %. При опылении в пределах одного растения (гейтоногамия) у Rh. japonicum завязываемость плодов составила 75 %, а у Rh. viscosum – 50 % . Опыление в пределах вида (ксеногамия) проводили только у Rh. japonicum , и оно составило 68 %. Таким образом, рододендронам присуща как автогамия, так и аллогамия. С целью выявления более перспективной формы перекрестного опыления (гейто-но- или ксеногамии) для семенной продуктивности растения Rh. japonicum проводили измерение плодов и подсчет количества семян. При гейтоногамии формировались более мелкие коробочки (2,1 см длиной и 0,7 см шириной), а при ксеногамии – более крупные (2,5 см длиной и 1 см шириной). Подсчет семян показал, что при опылении в пределах одного растения количество семян в коробочке в среднем составило 195 шт., а при опылении в пределах вида – 444 шт. Таким образом, ксеногамия является наиболее перспективной формой аллогамии, в результате которой формировалось большее количество семян.

Особенности распускания цветков

Исследование биологии цветения рододендронов в условиях юга Приморского края показало, что начало цветения Rh. japonicum и Rh. viscosum отмечалось с 26 по 29 мая при среднесуточной температуре 12 °С. Период цветения одного цветка составлял 5–7 дней, а соцветия – в среднем до двух недель. Массовое цветение обоих видов наблюдалось на 7–10-й, а окончание распускания цветков происходило в среднем на 24–28-й день (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика цветения Rhododendron japonicum

Рис. 2. Динамика цветения Rhododendron viscosum

При этом продолжительность цветения всего растения составляла в среднем месяц и зависела от размеров куста. У Rh. japonicum общее количество цветков на одном растении составляло в среднем 952 (355–1935) шт. Для Rh. viscosum характерно большее количество цветков на одно растение – 1580 (208–3354) шт.

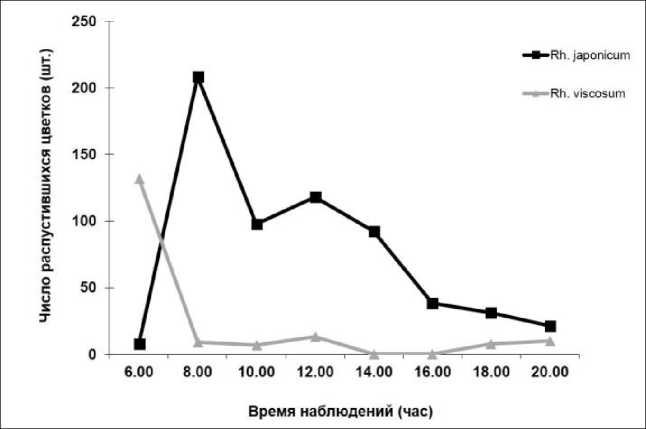

При наблюдении за цветением на первый взгляд создавалось впечатление, что цветки непрерывно распускались в течение суток. Однако при детальном изучении суточной ритмики установлено, что цветки Rh. japonicum распускались утром в течение одного-двух часов. На рисунке 3 показан ход распускания цветков, где наибольшее число распустившихся цветков фиксировалось в 8 часов утра.

Далее, в течение дня, происходило резкое снижение распускания цветков и активное посещение их опылителями. Таким образом, для Rh. japonicum характерен утренний тип распускания цветков (см. рис. 3). Наши данные полностью противоречат результатам работы Р.В. Карамзина [6], который указывает на ночной тип распускания цветков Rh. japon-icum на Украине. Различия в сроках распускания цветков, на наш взгляд, обусловлены генетически закрепленными циркадными ритмами. Известно, что растения, лишенные экзогенных сигналов времени (температура, освещение), сохраняют суточные ритмы, указывая на их связь с эндогенными биологическими циркадными часами [13]. Таким образом, в большинстве случаев цветки открываются и закрываются, реагируя на циркадные часы [14]. В то же время циркадные часы, влияющие на время цветения, являются генетически закрепленными [15]. Поэтому мы предполагаем, что у представителя флоры Японии – Rh. japonicum распускание цветков генетически закреплено и не изменяется при интродукции растения в другой часовой пояс, а смещается на ночное время.

Рис. 3. Суточная динамика цветения Rhododendron japonicum и viscosum.

Противоположная ситуация наблюдается у североамериканского интродуцента – Rh. viscosum , у которого массовое распускание цветков осуществляется в ночное время (ночной тип распускания цветков) (см. рис. 3). Такой характер суточной периодичности цветения при отсутствии потенциальных опылителей в ночное время можно рассматривать как признак, сформировавшийся в иной биоценоти-ческой обстановке, либо как проявление действия циркадных часов. Поскольку данные о времени распускания цветков Rh. viscosum в условиях естественного ареала (Северная Америка) отсутствуют, можно предположить, что при интродукции этого вида в другой часовой пояс (российский Дальний Восток) также происходит смещение распускания цветков на ночное время.

Выводы. Исследование структурных особенностей цветка подтверждает принадлежность видов рода Rhododendron к энтомофилии. Наблюдения в период цветения показали, что кроме аллогамии исследуемым видам присуща контактная и гравитационная автогамия. Эксперименты по принудительному опылению подтвердили способность видов к само- и перекрестному опылению. При этом в случае аллогамии качество семян при гейтоногамии выше, чем при ксеногамии. Изучение функциональных особенностей репродуктивной сферы, а именно биологии цветения Rh. japonicum и Rh. viscosum, позволило выявить два типа распускания цветков: утренний и ночной. Различие в сроках цветения во- сточноазиатского и североамериканского видов, вероятно, обусловлено генетически закрепленными циркадными ритмами, которые сохраняются и смещают сроки распускания цветков при интродукции растений в районах с другим часовым поясом. Учитывая, что рододендроны – энтомофильные растения, ночной тип распускания цветков отрицательно сказывается на семенной продуктивности.

Список литературы Биология цветения Rhododendron japonicum и R. viscosum при интродукции на юге Приморского края

- Петухова И.П. Рододендроны на юге Приморья. -Владивосток, 2006. -131 с.

- Кокшеева И.М. Качество семян в условиях юга Приморья//Биологическое разнообразие. Интродукция растений. -СПб., 2003. -С. 391-393.

- Кокшеева И.М. К методике определения жизнеспособности пыльцы у представителей рода Rhododendron L. (Ericaceae)//Ботан. журн. -2004. -Т. 89. -№ 6. -С. 147-150.

- Кокшеева И.М. Репродуктивная биология видов рода Rhododendron L. при интродукции в Ботаническом саду-институте ДВО РАН//Вестн. КНУ. -2009. -Вып. 19-31. -С. 127-130.

- Тихменев Е.А. Цветение и опыление некоторых Вересковых (Ericaceae) на севере Дальнего Во-стока//Ботан. журн. -1979. -Т. 64. -№ 4. -С. 595-601.

- Карамзин Р.В. Биология цветения и плодоношения рододендрона японского (Rhododendron japonicum (Gray) Suring.)//Охрана, изучение и обогащение растительного мира. -1980. -Вып. 7. -С. 51-58.

- Bünning E., Zimmer R. Zur Deutung der Phasenver schiebungen und "transients" nach exogener Störung endo gener Rhythmen//Planta. -1962. -Vol. 59. -P. 1-14.

- Ewusie J.Y., Quaye E.C. Diurnal periodicity in some common flowers//New Phytol. -1977. -Vol. 78. -P. 479-485.

- Doorn W.G. van, Meeteren U. van Flower opening and closure: a review.//J. Exp. Bot. -2003. -Vol. 54. -P. 1801-1812.

- Шамурин В.Ф. Суточная ритмика и экология цветения некоторых степных растений//Ботан. журн. -1958. -Т. 43. -№ 4. -С. 548-557.

- Пономарев А.Н., Верещагина В.А. Антэкологический очерк темнохвойного леса//Проблемы биогеоценологии, геоботаники и ботанической географии. -Ленинград: Наука, 1973. -С. 56-60.

- Демьянова Е.И. Антэкология: учеб. пособие по спецкурсу. -Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2010. -116 с.

- McClung C. Robertson. Plant Circadian Rhythms//The Plant Cell. -2006. -Vol. 18. -P. 792-803.

- Jianfang Bai, Saneyuki Kawabata Regulation of Diurnal Rhythms of Flower Opening and Closure by Light Cycles, Wavelength, and Intensity in Eustoma grandiflorum//The Horticulture Journal. -2015. -Vol. 84 -№ 2. -P. 148-155.

- Chuan Liu, Xuefeng Qu, Yanhao Zhou, Gaoyuan Song, Naghmeh Abiri, Yuhui Xiao, Fan Liang, Daiming Jiang, Zhongli Hu, Daichang Yang Os-PRR37 confers an expanded regulation of the diur-nal rhythms of the transcriptome and photoperiodic flowering pathways in rice//Plant, Cell and Enviro-ment. -2018. -Vol. 41 -№ 3. -P. 630-645.