Биология семян представителей рода Hydrangea L. в Южно - Уральском ботаническом саду (г. Уфа)

Автор: Мурзабулатова Фануза Кавиевна, Полякова Наталья Викторовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение морфологии и посевных качеств 7 видов гортензии коллекции ЮжноУральского ботанического сада-института УФИЦ РАН. Исследования проводились по стандартным методикам. Определены масса 1000 шт. семян каждого вида, качество семян (энергия прорастания и всхожесть в лабораторных и грунтовых условиях), характер прорастания семян, а также их посевные качества после различных сроков хранения. Установлено, что для представителей подсекции Heteromallae характерны более тяжелые и крупные семена (максимальная масса 1000 штук семян составляет 0.06-0.09 г) по сравнению с представителями подсекции Americanae (масса 1000 штук - 0.02 г). Помимо этого, у представителей подсекции Heteromallae, за исключением H. paniculata, отмечены стабильно высокие показатели всхожести (72.3-85.8%) и энергии прорастания (63.3-78.1%) в лабораторных условиях; при грунтовом посеве эти показатели также значительно выше, чем у представителей подсекции Americanae.

Семена, всхожесть, энергия прорастания, республика башкортостан

Короткий адрес: https://sciup.org/147229630

IDR: 147229630 | УДК: 630*232.318: | DOI: 10.17072/1994-9952-2020-1-13-18

Текст научной статьи Биология семян представителей рода Hydrangea L. в Южно - Уральском ботаническом саду (г. Уфа)

Семенная продуктивность и качество семян являются одними из важнейших показателей успешности интродукции. Высокое качество семян позволяет получить здоровые и устойчивые в новых условиях выращивания растения. Особенно это касается декоративных растений, которые после успешной интродукции могут быть использованы в озеленении населенных пунктов данного региона.

Гортензия (Hydrangea L., сем. Hydrangeaceae Dumort.) относится к группе красивоцветущих кустарников, пользующихся большой популярностью в декоративном садоводстве. Гортензии ценятся за крупные соцветия, эффектно выделяющиеся на фоне листьев, а также за продолжительный период цветения [Колесников, 1974; Куклина, Якушкина, 1994; Путенихин, 2007]. Цветки гортензий белые, голубые, розовые, в конечных щитках или метелках [Федоров, Артюшенко, 1979]; срединные цветки в щитке обоеполые, краевые обычно бесплодные, более крупные, с 3‒5 крупными лепестковидными чашелистиками; у культурных форм обычно все цветки бесплодные. Плод – 2‒5-гнездная мно-госемянная коробочка, вскрывающаяся на вершине между столбиками. Семена многочисленные,

мелкие, с крыльями или без них [Сравнительная …, 2000]. Гортензии распространены в умеренных, реже в субтропических областях северного полушария: на Дальнем Востоке, в Корее, Китае, Японии, в северо-западной части Гималаев, а также в восточной части Северной Америки [Пилипенко, 1954; Карпун, 2005; Маляровская, 2011]. В природных условиях гортензии растут по склонам гор, берегам рек, в лесах, на опушках, под разреженным пологом лесов [Пилипенко, 1954; Hinkley, 2003].

В Южно-Уральском ботаническом саду-институте Уфимского научного центра РАН на протяжении многих лет проводится комплексное интродукционное изучение родовых комплексов краси-воцветущих и декоративно-лиственных кустарников, которые адаптированы к условиям Башкирского Предуралья [Мурзабулатова, Полякова, 2015; Мурзабулатова, Полякова, 2016а; Мурзабу-латова и др., 2018]. Одной из наиболее крупных и активно пополняемых коллекций декоративных кустарников является коллекция гортензий [Мур-забулатова, Полякова, 2016б].

Цель данной работы – изучить биологические особенности семян видов гортензии при культивировании в условиях Башкирского Предуралья.

Материалы и методы

Объектами исследования являлись 7 видов гортензии коллекции ЮУБСИ, интродуцированные в разные годы ХХ–ХХI вв. (табл. 1). Интродукция гортензий осуществлялась семенами, полученными по Международной программе обмена растительным материалом между ботаническими садами (Делектус), а также укорененными черенками и саженцами, полученными из других ботанических учреждений и питомников.

Таблица 1

Характеристика интродуцированных видов гортензий

|

Таксон |

Естествен-ный ареал |

Место получения |

Год получения |

Исходный материал |

|

H. arborescens L. Г. древовидная |

Сев. Америка |

Венгрия, Вакра-тот, БС |

2006 |

семе на |

|

H. arborescens subsp. radiata (Walter) E.M. McClint Г. лучистая |

Сев. Америка |

США, Нортон, арборе-тум |

2001 |

семе на |

|

H. bretschnei-deri Dippel Г. Бретшнейдера |

Китай |

Иваново, дендрарий |

2006 |

семе на |

|

H. cinerea Small Г. пепельная |

Сев. Америка |

Марий-Эл, Йошкар-Ола, БС |

1998 |

са жен-цы |

Окончание табл. 1

|

Таксон |

Естествен-ный ареал |

Место получения |

Год получения |

Исходный материал |

|

H. heteromalla D. Don Г. почвопокровная или разноопушеная |

Гималаи |

Россия, Мещерское, ЛОСС |

2006 |

семе на |

|

H. paniculata Siebold Г. метельчатая |

Д.В., Япония, Китай |

Россия, о. Кунашир |

1992 |

са жен-цы |

|

H. xanthoneura Diels Г. золотисто-жилковая |

Запад-ный Китай |

Россия, Мещерское, ЛОСС |

2006 |

семе на |

Массу 1000 шт. семян определяли взвешиванием. Качество семян (энергия прорастания и всхожесть) определяли по ГОСТу 13056.6-97 [1998]. Для выявления продолжительности органического покоя и определения грунтовой всхожести семена высевали по 100 шт. в 3 повторностях в ящики с грунтом (почвенно-торфяно-песчаная смесь в соотношении 3:2:1). Определение лабораторной всхожести и характера прорастания семян проводилось по стандартным методикам [ГОСТ …, 1998].

Результаты и их обсуждение

Семена видов, относящихся к подсекции Americanae ( H. arborescens , H. arborescens subsp. Radiata, H. cinerea ), имеют форму от узкоовальной до широкояйцевидной (рис. 1). Цвет семян от золотисто-желтого до темно-коричневого, размеры варьируют от 0.7 до 0.8 мм. У представителей из подсекции Heteromallae ( H. paniculata , H. heteromalla , H. bretschneideri , H. xanthoneura ) характерной формой является лодочковидная, веретеновидная, узколанцетная с окрылением (рис. 2). Семенная кожура пленчатая, продольнобороздчатая, окраска от светло-коричневой до насыщенно-коричневой. Размеры варьируют от 1.7 до 2.4 мм.

Рис. 1 . Семена представителей подсекции Americanae

Рис. 2 . Семена представителей подсекции Heteromallae

Масса 1000 шт. семян, определявшаяся в течение ряда лет, представлена в табл. 2. Из данных, приведенных в таблице, видно, что максимальная масса свойственна H. paniculata (0.094 г) и H. bretschneideri (0.063 г) из подсекции Heteromallae , минимальная – представителям подсекции Americanae : H. arborescens , H. cinerea и H. arborescens subsp. radiata (0.02 г). Особой связи массы 1000 шт. семян с принадлежностью к подсекции не наблюдается, однако, для представителей подсекции Heteromallae характерны более тяжелые и крупные семена.

Таблица 2

Масса 1000 штук семян у видов гортензий

|

Вид |

Средняя масса 1000 шт. семян, г |

CV,% |

Подсекция Americanae

|

H. arborescens |

0.02±0.000 |

6.7 |

|

H. cinerea |

0.02±0.000 |

4.6 |

|

H. arborescens subsp. radiata |

0.02±0.000 |

10.2 |

Подсекция Heteromallae

|

H. paniculata |

0.09±0.012 |

30.5 |

|

H. bretschneideri |

0.06±0.002 |

9.6 |

|

H. heteromalla |

0.06±0.002 |

8.6 |

|

H. xanthoneura |

0.06±0.001 |

9.1 |

Низким уровнем варьирования массы семян (Cv 4.6‒9.6%) характеризуются H. cinerea, H. arborescens, H. heteromalla, H. xanthoneura и H. bretschneideri. Эти виды гортензий оказались наиболее стабильны по изучаемому показателю, масса их семян незначительно менялась в разные годы. Максимальные, но также в пределах нормы реакции видов, коэффициенты вариации (10.2‒30.5%) массы семян выявлены у видов H. arborescens subsp. radiata и H. paniculata .

По данным однофакторного дисперсионного анализа, на изменчивость массы семян не влияют годовые различия метеоусловий (F-критерий Фишера = 0.113; уровень значимости p = 0.997). В значительной степени масса семян зависит от видовой принадлежности (F = 81.33; p = 0.001).

Грунтовая всхожесть и длительность прорастания семян . Органический покой семян, как одна из биологических особенностей видов, характеризуется всхожестью и длительностью прорастания [Николаева, 1982].

Грунтовый посев проводился ежегодно с 2011 по 2015 гг. (в апреле и в мае) путем посева семян в ящики с почвенной смесью, состоящей из земли, торфа и песка в соотношении 3:2:1. Семена высевались в 3-кратной повторности по 100 шт. Семена видов гортензий не имеют периода покоя [Лобова, 2000], тип прорастания – надземный, гипокоти-лярный.

Первые всходы у большинства видов появлялись через 8‒16 дней (табл. 3). Первыми, на 8-й день после посева, начинают прорастать семена H. heteromalla , последними – H. paniculata и H. arborescens ; семена остальных видов занимают промежуточное положение. Прорастание семян у H. paniculata , имеющей наиболее крупные семена, запаздывает относительно других видов, этот вид также характеризуется очень низкой всхожестью. Все остальные виды из подсекции Heteromallae отличаются относительно высокими показателями энергии прорастания и всхожести семян при грунтовом посеве (табл. 3).

Таблица 3

Длительность прорастания семян (в днях) при грунтовом посеве

|

Вид |

Длительность прорастания семян, дни |

CV,% |

Подсекция Americanae

|

H. arborescens |

16±1.41 |

19.8 |

|

H. cinerea |

14±2.75 |

38.1 |

|

H. arborescens subsp. radiata |

12±1.24 |

22.7 |

Подсекция Heteromallae

|

H. paniculata |

15±2.68 |

35.3 |

|

H. bretschneideri |

10±1.80 |

38.8 |

|

H. heteromalla |

8±1.14 |

31.9 |

|

H. xanthoneura |

10±2.17 |

45.1 |

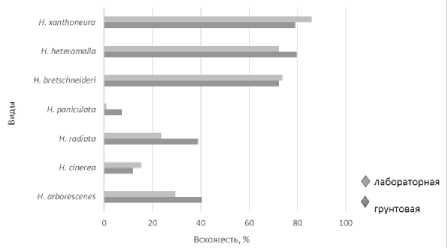

Лабораторная всхожесть семян . Изучение лабораторной всхожести проводилось по стандартным методикам. Результаты за несколько лет наблюдений приведены в табл. 4 и на рис. 3. Первые единичные всходы в лабораторных посевах появились на 7-й учетный день. У видов подсекции Americanae оказались самые низкие показатели энергии прорастания и всхожести, что соответствует результатам грунтового посева (табл. 5).

Стабильно высокие показатели всхожести и энергии прорастания в лабораторных условиях отмечены у H. heteromalla , H. bretschneideri и H. xanthoneura ; значения этих показателей в разные годы не сильно колеблются (от 72.3 до 95.0%).

Рис. 3 . Всхожесть семян различных видов гортензий

Таблица 4

Энергия прорастания и всхожесть интродуцированных видов гортензий при проращивании в лабораторных условиях

|

Вид |

Энергия прорастания, % |

Лабораторная всхожесть, % |

Подсекция Americanae

|

H. arborescens |

3.05±0.75 |

29.4±8.66 |

|

H. cinerea |

0.8±0.51 |

15.3±5.00 |

|

H. arborescens subsp. radiata |

0.8±0.00 |

23.6±5.72 |

Подсекция Heteromallae

|

H. paniculata |

0.22±0.01 |

1.01±0.28 |

|

H. bretschneideri |

65.6±14.70 |

73.8±13.91 |

|

H. heteromalla |

63.3±13.26 |

72.3±12.49 |

|

H. xanthoneura |

78.1±4.80 |

85.8±4.03 |

Таблица 5

Энергия прорастания и всхожесть интродуцированных видов гортензий при проращивании в грунтовых условиях

|

Вид |

Энергия прорастания, % |

Грунтовая всхожесть, % |

Подсекция Americanae

|

H. arborescens |

10.3±2.96 |

40.5±8.25 |

|

H. cinerea |

4.6±1.81 |

11.9±3.25 |

|

H. arborescens subsp. radiata |

9.6±1.87 |

38.8±6.47 |

Подсекция Heteromallae

|

H. paniculata |

0.7±0.38 |

7.3±2.02 |

|

H. bretschneideri |

58.1±11.7 |

72.3±11.56 |

|

H. heteromalla |

55.6±9.51 |

79.6±6.34 |

|

H. xanthoneura |

70.2±3.43 |

79.0±6.82 |

Проведен опыт по определению энергии прорастания и всхожести семян видов гортензий после различных сроков хранения (от 1 до 3 лет) (табл. 6). Семена хранились в бумажных пакетах при комнатной температуре (около 24ºС). После первого года хранения у представителей подсекции Americanae самые высокие показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести оказались у H. arborescens, а после двухлетнего хранения оба показателя у этого вида снижаются. После трех лет хранения семена не проросли у всех видов, кроме H. xanthoneura.

Таблица 6

Энергия прорастания и всхожесть семян после различных сроков хранения

|

Вид |

Энергия прорастания, % |

Лабораторная всхожесть, % |

||||

|

1 год |

2 года |

3 года |

1 год |

2 года |

3 года |

|

|

Подсекция Americanae |

||||||

|

H. arbores-cens |

3.8 |

0.3 |

0 |

57.8 |

5.1 |

0 |

|

H. cinerea |

0.3 |

0 |

0 |

10.3 |

2.8 |

0 |

|

H. radiata |

0.8 |

0 |

0 |

37.8 |

2.3 |

0 |

|

Подсекция Heteromallae |

||||||

|

H. paniculata |

0.3 |

0 |

0 |

0.5 |

0 |

0 |

|

H. bretsch-neideri |

83.3 |

33.2 |

0 |

86.3 |

38.7 |

0 |

|

H. heteromalla |

80.5 |

21.7 |

0 |

81.3 |

23.6 |

0 |

|

H. xantho-neura |

89.5 |

28.7 |

0.8 |

90.2 |

33.2 |

1.6 |

После одного года хранения в подсекции Heteromallae высокие показатели всхожести у H. xanthoneura, H. bretschneideri, H. heteromalla ; после 2 лет хранения они снижаются в 2‒3 раза. Такие же результаты получены Л.К. Семкиной и Ю.В. Цыкаревым [1994] при проращивании семян H. bretschneideri.

Заключение

Таким образом, изучение морфологии и качества семян видов рода Hydrangea при интродукции в Башкирском Предуралье позволило сделать следующее заключение.

Для представителей подсекции Heteromallae характерны более тяжелые и крупные семена; максимальная масса 1000 штук семян отмечена у H. paniculata (0.09 г) и H. bretschneideri (0.06 г). Представители подсекции Americanae имеют более легкие семена: у H. arborescens , H. cinerea и H. arborescens subsp. radiata масса 1000 штук составляет 0.02 г.

У видов подсекции Americanae оказались самые низкие показатели энергии прорастания (0.8– 3.1%) и всхожести в лабораторных условиях (15.3– 29.4%), что соответствует результатам грунтового посева (11.9–40.5% всхожесть и 4.6–10.3% соответственно). Представители подсекции Hetero-mallae, за исключением H. paniculata , показывают стабильно высокие показатели всхожести и энергии прорастания в лабораторных условиях (72.3– 85.8% – всхожесть и 63.3–78.1% – энергия прорастания); при грунтовом посеве эти показатели также значительно выше, чем у представителей подсекции Americanae .

Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем и биологические ресурсы России» и в рамках государственного задания ЮУБСИ УФИЦ РАН по теме АААА-А18-118011990151-7.

Список литературы Биология семян представителей рода Hydrangea L. в Южно - Уральском ботаническом саду (г. Уфа)

- ГОСТ 13056.6-97. Семена деревьев и кустарников. Методы определения всхожести. Минск, 1998. 28 с.

- Карпун Ю.Н. Декоративная дендрология Северного Кавказа. СПб., 2005. 391с.

- Колесников А.И. Декоративная дендрология. М.: Лесн. пром-сть, 1974. С. 345-352.

- Куклина А.Г., Якушкина Э.И. Красивоцветущие кустарники. М.: Росагропромиздат, 1994. 80 с.

- Лобова Т.А. Анатомо-морфологическая характеристика семян группы семейств порядка Hydran-geales: автореф. дис. ... канд. биол. наук. СПб., 2000. 23 с.

- Маляровская В.И. Историко-систематический обзор представителей рода Hydrangea // Вестник ИрГСХА. Биология. Охрана природы. 2011. Вып. 44. С. 75-79.

- Мурзабулатова Ф.К., Полякова Н.В. Малораспространенные декоративно-лиственные кустарники коллекции Уфимского ботанического сада // Живые и биокосные системы. 2015. № 13. [Электронный ресурс]. URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-13/article-5

- Мурзабулатова Ф.К., Полякова Н.В. Интродукция малораспространенных декоративных красиво-цветущих кустарников в Башкирском Предура-лье // Растительный мир Азиатской России. 2016а. № 2 (22). С. 73-83.

- Мурзабулатова Ф.К., Полякова Н.В. Коллекционный фонд рода Гортензия (Hydrangea L.) в ботаническом саду-институте Уфимского научного центра РАН // Известия Уфимского научного центра РАН. 2016б. № 4. С. 69-76.

- Мурзабулатова Ф.К. и др. Красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники (Фрутице-тум, Сирингарий и некоторые другие коллекционные участки Уфимского ботанического сада). Уфа: Мир печати, 2018. 152 с.

- Николаева М.Г. Покой семян и факторы, его контролирующие // Физиология и биохимия покоя и прорастания семян. М., 1982. С. 72-96.

- Путенихин В.П. Дендрология с основами декоративного садоводства: учеб. пособие. Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. Ч. 2. 242 с.

- Семкина А.А., Цыкарев Ю.В. Особенности прорастания семян гортензии Бретшнейдера // Тезисы докладов совещания по семеноведению интро-дуцентов. М., 1994. С. 35-36.

- Сравнительная анатомия семян. СПб.: Наука, 2000. Т. 6. Двудольные. Rosidae II. 455 с.

- Федоров А.А., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Соцветие. Л.: Наука, 1979. 295 с.

- Hinkley D.J. A Plantsman's Observations on the Genus Hydrangea // Davidsonia. A Journal of Botanical Garden Science. 2003. Vol. 14, № 2. Р. 31-58.