Биология взаимоотношений грибов рода Fusarium и насекомых (обзор)

Автор: Гагкаева Т.Ю., Шамшев И.В., Гаврилова О.П., Селицкая О.Г.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Обзоры, проблемы

Статья в выпуске: 3 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представители рода Fusarium характеризуются высокой метаболической активностью и адаптационной пластичностью. Они способны заселять растительные субстраты, принимать активное участие в разложении органических остатков и почвообразовательном процессе, а также поражать насекомых и млекопитающих. Грибы рода Fusarium и насекомые сосуществуют во многих биотопах. Так, K. O’Donnell с соавт. (2012) при молекулярно-генетической идентификации 140 изолятов грибов, выделенных из насекомых, выявили как минимум 23 вида или комплекса видов рода Fusarium. Связь между видовым составом фузариевых грибов и систематическим положением насекомых-хозяев пока не установлена. Коэволюция этих групп организмов привела к возникновению различных форм взаимоотношений между ними. Антагонистическая форма взаимодействия оказывает однонаправленный эффект и может иметь летальные и нелетальные последствия для насекомых. В обоих случаях она реализуется с участием летучих (например, репелленты) и нелетучих (например, микотоксины) вторичных метаболитов грибов. Летучие органические соединения (ЛОС) служат сигнальными молекулами (инфохемики или семиохемики) и проявляют по отношению к насекомым свойства феромонов, алломонов, кайромонов и др. Изучение ЛОС у грибов рода Fusarium было начато в конце 1990-х годов, публикаций по этой теме пока немного. Установлено, что ЛОС Fusarium включают большое число компонентов, относящихся к различным группам соединений. Механизм проникновения энтомопатогенных представителей рода Fusarium в организм хозяина принципиально отличается от такового у других групп грибов и происходит через естественные отверстия (ротовые органы, дыхальца, яйцеклад) или раны, а не через кутикулу насекомого. Симбиотические взаимодействия между видами рода Fusarium и насекомыми характеризуются большим разнообразием и включают как взаимовыгодное сосуществование (мутуализм), так и комменсализм. Известна роль насекомых в распространении спор грибов Fusarium на новые незаселенные субстраты. Показан аттрактивный эффект летучих метаболитов грибов для насекомых. В ряде случаев фузариевые грибы служат источником веществ, жизненно необходимых насекомым для нормального развития. Различные формы взаимоотношений между грибами рода Fusarium и насекомыми обеспечивают сосуществование этих организмов в устойчивых саморегулирующихся экосистемах. Обсуждаются возможные взаимодействия грибов рода Fusarium и вредителей запасов при использовании ими зерновок злаковых в качестве общего пищевого субстрата.

Грибы, насекомые, антагонистические и симбиотические взаимоотношения

Короткий адрес: https://sciup.org/142133504

IDR: 142133504 | УДК: 632:57.047:[582.288+595.7

Текст обзорной статьи Биология взаимоотношений грибов рода Fusarium и насекомых (обзор)

Насекомые и грибы представляют две наиболее многочисленные и разнообразные группы эукариот, которые сосуществуют во многих биотопах и вступают во взаимоотношения, охватывающие различные трофические уровни. Накоплена обширная литература по различным аспектам взаимодействий отдельных групп грибов с насекомыми, при этом особое внимание уделяется базидиомицетам и энтомопатогенным микромицетам.

Представители рода Fusarium характеризуются высокой метаболической активностью и адаптационной пластичностью, что позволило им освоить многие экологические ниши. Они способны заселять растительные субстраты, принимать активное участие в разложении органических остатков и почвообразовательном процессе, а также поражать насекомых и млекопитающих. Широкое распространение, значительная вредоносность и способность к образованию вторичных метаболитов, токсичных для теплокровных, поддерживают устойчивый интерес исследователей к этой группе грибов.

Присутствие грибов рода Fusarium на насекомых известно давно,

' Работа поддержана проектом РФФИ № 12-04-00927.

но только в последнее время с использованием молекулярно-генетических методов удалось объективно оценить их видовое разнообразие. Например, K. O’Donnell с соавт. (1), проведя идентификацию 140 изолятов грибов, выделенных из насекомых, выявили как минимум 23 вида или комплекса видов рода Fusarium .

Существует единственный обзор, в котором были обобщены результаты исследований по разным аспектам взаимодействий фузариевых грибов и насекомых (2). Многие работы, упомянутые в этой публикации, в настоящее время сложно обсуждать в связи с использованием различных таксономических систем для определения видов рода Fusarium . Кроме того, авторы сконцентрировали основное внимание на вопросах патогенеза видов рода Fusarium по отношению к насекомым. И наконец, за последние два десятилетия появилось много публикаций, посвященных этой проблеме, в том числе по таким интенсивно развивающимся направлениям, как летучие органические соединения (ЛОС).

В общем виде взаимодействия между грибами рода Fusarium и насекомыми могут быть охарактеризованы как антагонизм и симбиоз. В свою очередь, антагонистические взаимоотношения делятся на две категории в зависимости от их последствий для насекомого: летальные и нелетальные.

Многие фузариевые грибы могут вызывать гибель насекомых и/или колонизировать погибшие особи. Однако не во всех описанных случаях удается достоверно отделить безусловно энтомопатогенные виды грибов, заражение которыми приводит к гибели насекомых, от сапротрофных. Связь между видовым составом фузариевых грибов и систематическим положением насекомых-хозяев пока не установлена.

Так, Fusarium semitectum , изолированный из мертвых особей бахчевой (хлопковой) тли Aphis gossypii , вызывал гибель желтого чайного трипса Scirtothrips dorsalis , оранжерейного прозрачного клеща Polyphagotarsonemus latus , тли Ceratavacuna lanigera , белокрылки Aleyrodicus disperses , табачной белокрылки Bemisia tabaci и клеща Aceria guerroronis (3). Однако заражение этим грибом не приводило к гибели гусениц вредных чешуекрылых и личинок божьей коровки Menochilus sexmaculatus , а также хищного клеща Am-blysius ovalis , личиночного паразитоида Goniozus nephantidis и гусениц тутового шелкопряда Bombix mori . Кроме того, он не влиял на рост навозного червя Eisenia foetida и его способность образовывать компост.

Показана патогенность гриба F . verticillioides , изолированного из личинок и имаго гигантской саранчи Tropidacris collaris , которая обитает в Центральной Америке (4). Из трупов личинок пшеничного стеблевого пилильщика Cephus cinctus были выделены различные виды грибов Fusarium , в том числе F . pseudograminearum , F . culmorum , F . avenaceum , F . equi-seti и F . acuminatum (5). Изоляты Fusarium spp. вызывали гибель как топи-кально обработанных диапаузирующих личинок в лабораторных опытах, так и развивающихся личинок, которые питались на инфицированных растениях пшеницы в условиях теплицы. Характер корреляции между степенью обесцвечивания интегумента, ростом гиф грибов и смертностью личинок пилильщика свидетельствовал о том, что изоляты Fusarium spp. активно инфицировали личинок и вызывали их гибель, а не колонизировали трупы как вторичные патогены.

Гриб F . graminearum был выделен из имаго жука блестянки четырехточечной Glischrochilus quadrisignatus , личинок длинноусой блошки Diabrotica longicornis , трипсов и кузнечиков (6-10). Т.К. Кальвиш (11) изолировал F . sporotrichiella var. poae и F . semitectum из гусениц непарного шелкопряда Lymantria dispar в Сибири и Казахстане. В.А. Смирнов (12)

выделил F . larvarum из тлей Adelges piceae на пихте бальзамической в Канаде, и изоляты гриба вызывали значительную смертность тли. В полевых экспериментах отмечали крайне высокую (100 %) смертность коричневой цикадки Nilaparvata lugens при инокуляции насекомых грибом F. ox-ysporum (13, 14). Инокуляция этими изолятами F . oxysporum риса, хлопчатника или томата не приводила к развитию заболевания растений (15).

Следует добавить, что механизм проникновения энтомопатогенных представителей рода Fusarium в организм хозяина принципиально отличается от такового у других групп грибов и происходит через естественные отверстия (ротовые органы, дыхальца, яйцеклад) или раны, а не через кутикулу насекомого (16, 17).

Нелетальные антагонистические взаимоотношения между видами Fusarium и насекомыми связаны с присутствием у грибов ЛОС. Эти вещества служат сигнальными молекулами (инфохемики или семиохемики) и проявляют по отношению к насекомым свойства феромонов, алломонов, кайромонов и др. Насекомые могут воспринимать их как аттрактивные, репеллентные, детеррентные или нейтральные (18).

Изучение ЛОС грибов рода Fusarium было начато в конце 1990-х годов, публикаций по этой теме пока немного. Установлено, что ЛОС Fusarium включают большое число компонентов, относящихся к различным группам соединений (19-24). Вторичные метаболиты грибов (в том числе ЛОС) играют важную роль в их жизнедеятельности.

ЛОС грибов могут выполнять функцию репеллентов, сигнализируя насекомым о « неблагоприятном » пищевом субстрате (антагонистические взаимоотношения). Например, гусеницы бабочки-огневки Eldana saccharina избирательно реагировали на зерна кукурузы, инокулированные изолятами грибов F . sacchari , F . pseudonymagai и F . proliferatum . Выявлено репеллентное влияние на имаго изолятов F. sacchari . В то же время введение таких грибов в рацион гусениц оказывало негативный эффект на их развитие (25). Следует отметить, что точный химический состав репеллентных ЛОС фу-зариевых грибов пока не установлен.

Известно, что грибы рода Fusarium служат продуцентами вторичных метаболитов, высокотоксичных для теплокровных организмов. В некоторых случаях присутствие этих соединений оказывает похожее действие и на насекомых, что можно рассматривать в качестве еще одного проявления антагонистических отношений между ними и грибами при использовании одного пищевого субстрата (26). Например, развитие жуков амбарного долгоносика Sitophilus granarium на зерновках, зараженных фузариевыми грибами, приводило к увеличению их смертности и снижению репродуктивного потенциала (27). Показано, что T-2 токсин оказывал слабое токсическое действие на жуков малого мучного хрущака Tri-bolium confusum (28).

Симбиотические отношения между видами рода Fusarium и насекомыми характеризуются большим разнообразием и включают как взаимовыгодное сосуществование (мутуализм), так и комменсализм.

Классический пример симбиотических отношений между грибами и насекомыми — участие последних в распространении спор грибов (эн-томохория). Для представителей рода Fusarium характерно формирование двух типов спор бесполого размножения — макро- и микроконидий. Быстрое и избыточно большое количество образующихся конидий (r-стратегия) рассчитано на их низкую выживаемость в окружающей среде. Захват и перенос спор гриба насекомым возможен как при случайном соприкосновении его тела со спороносящими структурами гриба, так и при поедании грибного мицелия вместе с пищей и выделении не поддающихся перевариванию спор с фекалиями. Хорошо известен факт переноса насе-комыми-опышителями спор грибов вместе с пыльцой растений. Например, значительные экономические потери связаны с гнилью фиг, вызываемой фузариевыми грибами (29). Споры грибов F. verticillioides и F. solani распространяются хальцидоидным наездником Blastophaga psenes — специализированным опылителем инжировых деревьев (30). Показано, что прохождение спор через кишечник комнатной мухи Musca domestica не влияло на морфологию и жизнеспособность Fusarium spp. и некоторых других грибов (31). F. verticillioides выделяли из фекалий насекомых, а также частей кукурузы, поврежденной хлопковой совкой Helicoverpa armigera и кукурузным мотыыьком Ostrinia nubilalis (32).

Симбиотические связи между грибом и насекомым-опылителем осуществляются с участием различных механизмов. Грибы могут образовывать специфический по окраске мицелий, создающий дополнительный оптический стимул для насекомых (примеры для фузариевых грибов пока отсутствуют). Некоторые фитопатогенные грибы выделяют летучие химические аттрактанты и питательные вещества (углеводы), привлекающие насекомых. В свою очередь, растительноядные насекомые, повреждая растение, облегчают доступ фитопатогенных грибов к его тканям. Кроме того, патогенные грибы могут влиять на качество и количество питательных веществ, доступных в растительных тканях и нектаре, оказывая тем самым прямое или косвенное действие на поведение и развитие насекомых.

В отличие от репеллентных ЛОС фузариевых грибов, которые служат носителями информационных сигналов при антагонистических отношениях Fusarium с насекомыми, химический состав некоторых аттрактивных ЛОС уже известен.

Жук-блестянка Carpophilus humeralis служит вектором при распространении гриба F . verticillioides (= F . moniliforme ), который вызывает заболевание початков кукурузы и продуцирует микотоксины фумонизины (33). Среди летучих соединений, выделяемых F. verticillioides , быгги обнаружены пять спиртов (этанол, 1-пропанол, 2-метил-1-пропанол, 3-метил-1-бутанол и 2-метил-1-бутанол), ацетальдегид и этилацетат, пять фенольных компонентов, а также серия пока не идентифицированных сесквитерпеновых углеводородов и одно неизвестное вещество, вероятно, 10-углерод-ный кетонон (21). Наблюдения, проведенные в ольфактометре, показали, что аттрактивный эффект у жуков связан с присутствием в приманке спиртов, ацетальдегида и этилацетата, а не фенолов (использовались также синтетические аналоги этих веществ).

Показано, что грибы выделяют ЛОС, которые воспринимаются как аттрактанты жуками, повреждающими хранящееся зерно (34) и сухофрукты (35), а также несколькими видами чешуекрылых (36). Питание зернами кукурузы, зараженной изолятами F . pseudonymagai, приводило к увеличению числа гусениц бабочки-огневки Eldana saccharina , достигших окукливания, и к заметному увеличению их размеров по сравнению с вариантами, где они питались незараженными или зараженными другими видами грибов зернами. Самый благоприятный для гусениц изолят вызывал и наибольший аттрактивный эффект по отношению к бабочкам (25). В свою очередь, питающиеся насекомые способствуют переносу спор грибов на незараженные зерновки. То есть ЛОС грибов, развивающихся на растительном материале, могут давать насекомым информацию о его пригодности для питания и откладки яиц.

Грибные ЛОС также используются хищными и паразитическими насекомыми в качестве ориентира для обнаружения жертвы или хозяина. В системе амбарный долгоносик—гриб—паразитоид заселение зерна долгоносиком ведет к росту плесени, которая образует локальные горячие пятна, вызывая высокую смертность насекомого. В ольфактометре заплесневелое зерно и покрытые плесенью фекалии насекомого отпугивали самок личиночного паразитоида Lariophagus distinguendus. Основным ЛОС, выделяющимся из заплесневелых субстратов, оказался 1-октен-3-ол (или грибной спирт), в меньшем количестве обнаружены 3-октанон и 3-октанол. При высоких дозах (> 300 нг) 1-октен-3-ол служил репеллентом для L. distinguendus , но низкие дозы (30 нг) оказались нейтральными. Исследователи предполагают, что непривлекательность плесени для паразитоида дает ему возможность избегать пространств, где складываются неблагоприятные для жизнедеятельности хозяина условия (37).

Кроме выделения собственных ЛОС, виды рода Fusarium известны в качестве индукторов летучих вторичных метаболитов, которые растения образуют в ответ на повреждающее действие грибов (38-42). Описаны примеры, когда патоген стимулирует растение выделять ЛОС, привлекательные для насекомого — переносчика спор гриба (18). Различные аспекты индуцируемых фитофагами реакций растений, в том числе с участием фитопатогенных грибов, рассматриваются в опубликованной недавно монографии (43).

Ярким примером мутуализма служат отношения грибов Fusarium с жуками-древоточцами подсемейства Scolytinae ( Curculionidae ), которые переносят их споры. Известно, что грибы умеют синтезировать незаменимые стерины, входящие в состав клеточных мембран и служащие предшественниками стероидных гормонов, жизненно необходимых для нормального развития насекомых (44).

В 2009 году появилось сообщение о выявлении нового вредоносного заболевания деревьев (авокадо, дуба вечнозеленого, клена ясенелистного и др.) в Калифорнии и в Израиле, которое вызывается симбиотическим комплексом жук Euwallacea sp.—гриб Fusarium sp. Споры гриба распространяют самки жука. Инокуляция осуществляется во время яйцекладки в нишах галерей, которые самки выгрызают внутри древесины, и в дальнейшем мицелий гриба служит единственным питательным субстратом личинок (45). Распространение Fusarium в этом случае приводит к возникновению фузариозной суховершинности древесных растений. Например, в ботанических садах Калифорнии из 335 видов древесных растений у 207 (62 %) были обнаружены признаки повреждения жуком, у 54 % поврежденных растений выявлены следы грибной инфекции (46). Комплекс грибов F . solani тесно связан с жуками-древоточцами Xyleborus ferrugineus . Самки откладывают яйца на грибы, и личинки получают эргостерол, необходимый для окукливания (47).

Питание зерном риса и пшеницы, зараженным F . moniliforme , стимулировало рост у личинок булавоусого мучного хрущака Tribolium casta-neum (48). При скармливании личинкам малого мучного хрущака T . con-fusum зернопродуктов, зараженных F . roseum var. graminearum , численность насекомых увеличивалась (49). Оба вида хрущака могут рассматриваться в качестве потенциальных переносчиков спор фузариевых грибов.

Повреждения растений насекомыми способствуют проникновению грибов в ткань и развитию заболевания. Установлена связь между F. oxy-sporum (вызывает увядание люцерны), F. roseum Link (этиологический фактор красной корневой гнили клевера) и плодовым комариком Bradysia sp., личинки которого повреждают корни, основания стеблей и побеги расте- ний (14). Наличие этих насекомых вызывало вспышки заболеваний, достоверно усиливались проявления фузариозных увяданий и гнили корней растений. Хорошо известена зависимость развития фузариоза початков от повреждения кукурузным мотыльком и хлопковой совкой (50, 51). Особи оранжевого злакового комарика Sitodiplosis mosellana, предварительно зараженные грибом F. grammearum, вызывали фузариоз колоса (52, 53).

При инфицировании растений кукурузы грибом F . verticillioides усиливается их поражение бабочкой-огневкой Eldana saccharina. Такие растения оказались привлекательнее для яйцекладки, чем здоровые, а гусеницы на них лучше выживали и развивались (54, 55).

Примером односторонних симбиотических взаимоотношений (комменсализм) может быть распространение F . poae насекомыми, например трипсами ( Limothrips ), тлями ( Sitobion ), клещами ( Siteroptes graminum, S. ave-nae ). Вероятно, сладковатый запах, характерный для многих культур этого гриба, привлекает членистоногих (8, 56, 57). Учитывая слабую патогенность, характерную для штаммов этого вида, и широкое повсеместное распространение на зерновых культурах (58), логично предположить участие насекомых как фактора передачи инфекции от одного растения на другое или с одной его части на другую.

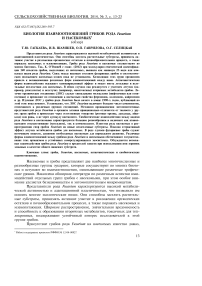

Общая картина биоценотических связей между грибами и насекомыми бывает достаточно сложной, особенно если они используют один и тот же пищевой субстрат. Хорошим примером служит система « зерновки злаков—грибы Fusarium —зерновые долгоносики » .

Грибы Fusarium и зерновые жуки (например, рисовый долгоносик Sitophilus zeamais ) при благоприятных условиях заселяют зерновки злаков как в полевых условиях, так и в период хранения и сосуществуют длительное время.

Биоценотические связи между грибами рода Fusarium и зерновыми жуками.

Антагонистические отношения между грибами и жуками, видимо, определяются утилизацией общего и очень специфического пищевого суб- страта — зерновок злаковых культур и оказывают однонаправленное действие (рис.). Механизмы таких отношений могут быть связаны с выделением грибами репеллентных и/или токсичных соединений, являющихся частью продуцируемых ими вторичных метаболитов (59). Причем в первом случае взаимодействие между грибами и жуками — дистантное, имеющее форму ольфакторного стимула, во втором — контактное. Вероятный результат подобного антагонизма — избегание жуками зерновок, зараженных грибом. Потребление зерновок, содержащих токсичные метаболиты гриба, может приводить к снижению жизнеспособности и плодовитости насекомых, а также к ухудшению условий развития потомства. Нельзя исключить, что жуки, заселившие зерновки (например, личинки), выделяют вещества, имеющие фунгицидные свойства и подавляющие развитие грибов, как это известно у некоторых других насекомых (60).

Симбиотические отношения предполагают взаимовыгодный результат для обоих партнеров. Например, под воздействием насекомых увеличивается влажность и повышается температура хранящегося зерна и создаются благоприятные условия для развития фузариевых грибов и их метаболической активности (61). Кроме того, вредителей запасов, которые питаются зерном и присутствующими в нем грибами, можно рассматривать в качестве потенциальных переносчиков пропагул гриба на незаселенные субстраты. В свою очередь, грибы продуцируют аттрактивные летучие метаболиты и нетоксичные питательные соединения (например, стероидные гормоны), облегчающие насекомым поиск пищи или необходимые для их развития. Интересно отметить, что действие этих механизмов более выражено у слабопатогенных видов рода Fusarium . В наших опытах отчетливая тенденция аттрактивного действия была выявлена у штаммов слабопатогенных видов фузариевых грибов F . langsethiae и F . роае в отношении рисового долгоносика (62, 63). Очевидный результат такого взаимовыгодного партнерства — расширение ареалов видов (или поддержание их границ в пределах оптимума), увеличение плотности популяций и повышение жизнеспособности.

Таким образом, коэволюция грибов рода Fusarium и насекомых привела к формированию разнообразных форм взаимоотношений, которые в конечном результате обеспечивают сосуществование этих организмов в устойчивых саморегулирующихся экосистемах. Антагонистические взаимоотношения оказывают однонаправленное действие и могут иметь летальные и нелетальные последствия для насекомых. В обоих случаях эта форма взаимодействия осуществляется с помощью летучих (например, репелленты) и нелетучих (например, микотоксины) вторичных метаболитов грибов. Симбиотические взаимодействия между видами рода Fusarium и насекомыми характеризуются большим разнообразием и включают как взаимовыгодное сосуществование (мутуализм), так и комменсализм. Известна роль насекомых в распространении спор грибов Fusarium на незаселенные субстраты. Показан аттрактивный эффект летучих метаболитов грибов, которые могут выполнять функции сигнальных молекул при взаимодействиях грибов с другими организмами. В ряде случаев фузариевые грибы служат источником веществ, жизненно необходимых для нормального развития насекомых.

Л И Т Е Р А Т У Р А

ГНУ Всероссийский НИИ защиты растений Поступила в редакцию

Россельхозакадемии, 26 ноября 2013 года

BIOLOGICAL RELATIONSHIPS BETWEEN Fusarium FUNGI

AND INSECTS (review)

T.Yu. Gagkaeva, I.V. Shamshev, O.P. Gavrilova, O.G. Selitskaya