Биологизацин земледелия - стратегия его развития в XXI в

Автор: Нечаев Л.А., Злобин А.С., Коротеев В.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Земледелие

Статья в выпуске: 4 (7), 2007 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются основные элементы биологизацин земледелия, приводится анализ эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в севооборотах с зернобобовыми культурами, использование сидератов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123245

IDR: 147123245 | УДК: 631.5/9.631.46;

Текст научной статьи Биологизацин земледелия - стратегия его развития в XXI в

Получение высоких урожаев доброкачественной растениеводческой продукции немыслимо без удовлетворения растений в необходимых жизненных факторах. Еще в 1907 году Д.Н. Прянишников обосновал, что, зная потребности растения и свойства среды его обитания, мы можем найти приемы для такого воздействия на эту среду (а иногда и на само растение), чтобы согласовать свойства среды с потребностями растений. Крупнейший биолог, академик Н.И. Вавилов считал, что химизация земледелия ставит на очередь вопрос о селекции на отзывчивость сорта к удобрениям. Это положение великого ученого актуально и поныне.

В современном сельскохозяйственном производстве еще далеко не исчерпаны возможности новых районированных сортов. Это обусловлено главным образом дифференциацией или различиями уровней плодородия почв и земельных массивов, что создает несбалансированность элементов питания растений, а также несоблюдением агротехники и мер защиты растений.

При современных системах земледелия загрязняя окружающую среду и увеличивая энерго- и ресурсные затраты на каждую дополнительную пищевую калорию -около 20...60% азотных, 70...80% фосфорных и более 50% калийных удобрений, до 60...90% поливной воды, тогда как потенциальная урожайность сортов и гибридов реализуется всего лишь на 20...30%. Резкое сокращение числа культивируемых растений, широкое использование генетически однородных сортов и гибридов, применение пестицидов привели к появлению более агрессивных и вирулентных патогенов, к усилению вредоносности насекомых и сорняков, расширению процессов деградации почв. Между тем даже примитивные системы земледелия (подсечно-огневая, переложная) базировались на понимании необходимости восстановления плодородия почвы, размещения растений с учетом особенностей почв, рельефа, макро- н микроклимата.

Обострившиеся в настоящее время экономические и экологические проблемы требуют значительных изменений агротехнологий в сторону их биологизации и ресурсосбережения, но с обеспечением рентабельности сельскохозяйственного производства. Поэтому современное земледелие во всем мире развивается в этом направлении, хотя мотивация этого развития в странах Запада и России несколько различна. На западе достижение высокой продуктивности земледелия происходит за счет биологизации и внесения высоких доз минеральных удобрений. В нашей стране из-за обострившихся экономических проблем разрабатываются технологии, исключающие применение дорогостоящих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, а основанные на севооборотах с высоким насыщением зернобобовыми и бобовыми культурами, широким использованием сидеральных и бактериальных удобрений, соломы и биологических стимуляторов роста растений.

Научному обоснованию этого направления земледелия посвящены исследования лаборатории агроэкосистем с зернобобовыми и крупяными культурами ВНИИЗБК и Орловского областного управления сельского хозяйства и природопользования.

Результаты исследований и их обсуждение.

По почвенному покрову Орловская область занима- ет переходную почвенную зону - от дерновоподзолистых почв к черноземам. В целом область разделена на три почвенно-климатические зоны - Западную, Центральную и Юго-Восточную. В Западной зоне преобладают агроландшафты (78%) на светло-серых и серых лесных почвах (Волховский, Дмитровский, Кромской, Троен я некий, Урицкий, Сосковский, Орловский, ХотынецкиЙ, Шаблыки нс кий, Знаменский районы). В Центральной зоне (Свердловский, Глазуновский, Зале го щенский, Мценский, Новосильский, Кор-саковский, Покровский, Малоархангельский районы) преобладают агроландщафты темно-серых лесных почв (30%) и оподзоленных черноземов (37%). В ЮгоВосточной зоне (Должанский, Колпнянский, Ливенский, Верховский, Новодеревеньковский, Краснозорен-ский районы) преобладают агроландшафты выщелоченных и оподзоленных черноземов (80%).

Серые лесные почвы в области занимают 953 тыс. га площади сельхозугодий (46,3%) и 876,6 тыс. га площади пашни (52,8%). По гранулометрическому составу в сельхозугодьях и пашне преобладают тяжело-, средне- и легкосуглинистые разновидности, занимающие соответственно: 51,0 и 52,9%, 37,4 и 36,0%; 10,3 и 10,1%; супесчаные и песчаные почвы занимают 1,3 и 1,1%. Термические ресурсы достаточны для обеспечения теплом многих сельхозкультур. Это означает, что по своим генетическим свойствам сельхозугодья и пашня области располагают плодородными почвами.

На характер использования сельскохозяйственных земель большое влияние оказывает рельеф. Сельхозугодья с уклоном поверхности более 2° занимают 710 тыс. га, а на пашне -418 тыс. га. Такой рельеф, наличие легких почв, необоснованная агротехника, ливни и активный ветровой режим обусловили широкое развитие водной и ветровой эрозии. Эрозионно-опасных зон и эродированных почв в сельхозугодьях и пашне области имеется более 1150 тыс. га. В результате Чернобыльской аварии в области имеются значительные площади земель, загрязненных радионуклидами.

В условиях Орловской области и юга Нечерноземья РФ в целом кислотность и гранулометрический состав почв, содержание в них гумуса, подвижного фосфора и обменного калия являются определяющими при освоении систем земледелия и применения удобрений. Данные нескольких туров агрохимических обследований (1965...2002 гг.) показывают, что в области наблюдается устойчивая тенденция снижения содержания гумуса, подвижного фосфора и обменного калия, площади слабокислых почв уменьшаются и почти в 2 раза увеличились площади сильнокислых почв. Кислые почвы в целом занимают больше 70% площади сельхозугодий и пашни, почвы с очень низким содержанием подвижного фосфора - 25,5%, обменного калия - 31,7% и с низким содержанием гумуса - 23,9%. Причем отметим, что в последние годы резко сократились площади агрохимических обследований почв, поэтому следует говорить о том, что площади деградации земель значительно больше.

Ситуация со снабжением человечества адекватным количеством продуктов питания и промышленность сырьем во второй половине XX в. могла стать катастрофической, если бы аграрной наукой не были найдены пути резкого и быстрого повышения продуктивности сельскохозяйственных культур на принципах интенсификации земледелия. Это дало возможность сельхозтоваропроизводителям мира получать невиданные ранее урожаи. Так, производство зерна в мире было увеличено с 630 млн. т в 1950 г. до 1970 млн. т в 1990 г. За это же время использование минеральных удобрений в мире увеличилось в 10 раз (с 14 до 140 млн. т). Однако при этом возникли экологические проблемы.

|

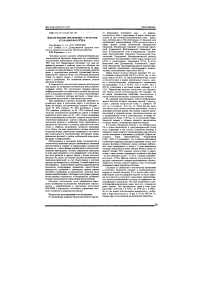

Таблица 1 - У |

рожайность озимой пшеницы в зависимости от удобрений (стационарный опыт 1998... 1999 гг.) |

|||||||||||||

|

< |

по ё |

и ё |

Зерно при влажности 14% и 100% чистоте |

|||||||||||

|

■••iif По люпину |

По овсу |

Прибавка от люпина по факторам |

||||||||||||

|

1998 г. |

1999 г. |

среднее за два года |

1998 г. |

1999 г. |

среднее за два года |

Прибавка от люпина |

||||||||

|

среднее по вариантам (ц/га) |

среднее по факторам |

% |

среднее по вариантам (ц/га) |

среднее по факторам |

% |

по факторам |

% |

|||||||

|

1 |

1 |

t |

39,0 |

29,4 |

34,2 |

А(=37,9 |

163 |

18,1 |

22,9 |

20,5 |

А ,=30,6 |

lOU |

7,3 |

24 |

|

2 |

47:0 |

37,8 |

42,4 |

А2=38,3 |

10) |

28,1 |

33,2 |

30,7 |

А,=31,3 |

102 |

7,0 |

22 |

||

|

3 |

44^1 |

42,0 |

43,1 " |

38,4 |

33,4 |

13% |

||||||||

|

4 |

42% |

38,8 |

40% ' |

40,2 |

31,7 |

36,0 |

||||||||

|

2 |

1 |

33,8 |

29,9 |

31,9 |

В,=з9,7 |

кят |

18,8 |

26,5 |

22,7 |

Bi=3O |

1ои |

9.7 |

32 |

|

|

2 |

413 |

41,1 |

41’2 |

В?36,6 |

92“' |

20,9 |

33,2 |

27,1 |

В!=31.9" |

1о6 |

4,7“ |

15 |

||

|

3 |

31'6 |

35,7 |

33,7 |

32Х |

37,8 |

35,1 |

||||||||

|

4 |

35,4 |

36,2 “1 |

34,9 |

37,8 |

36,4 |

|||||||||

|

2 |

1 |

1 |

39% |

31,4 |

35,4 |

с,=зз% |

кит |

19,1 |

25,0 |

22,1 |

С|=23,5 |

loo |

10,4 |

44 |

|

2 |

462 |

"38% |

42,4 |

С?=41,5 |

122 |

21,1 |

26,2 |

23,7 |

С,=27,2 |

Пб |

14,Г |

53 |

||

|

3 |

42,8 |

42,8 |

42,8 |

С3=39,4 |

116 |

39,9 |

3372 |

36,6 |

С3=36,6 |

156 |

ЭД |

8 |

||

|

4 |

39,3 |

33,5 |

’ 36,4 " |

<2^=3777 |

■■'ИТ' |

40,2 |

29,0 |

34,6 |

С4=36% |

156 |

1.1 |

3 |

||

|

2 |

1 |

34,5 |

33,5" |

34,1 |

19,3 |

37,6 |

28,5 |

|||||||

|

2 |

41'1 |

38'9 |

4о;о ' |

24,3 |

30,0 |

27,2 |

||||||||

|

3 |

42,3 |

33,9 |

38,1 |

37,8 |

39,3 |

18% " |

||||||||

|

4 |

42,7 |

32'0 |

37,4 |

39,4 |

39,0 |

39,2 |

||||||||

Примечание: А - органические удобрения (0 и 80 т/га), В - известь (0 и 1,0 Hr), С-минеральные удобрения (О. Р, К,

N03PK, NWPK)

Длительное и систематическое применение высоких доз минеральных удобрений приводит к накоплению в почве токсичных веществ вообще и балластных компонентов минеральных удобрений в особенности. Так, с 1 т фосфорных удобрений в почву может поступать до 150 кг фтора, с 1 т калийных удобрений - до 600 кг хлора. Особую опасность представляют также такие примеси как мышьяк, свинец, кадмий, стронций и другие элементы, которые зачастую содержатся в минеральных удобрениях. Это явление следует рассматривать не только как изменение свойств почвы, но и как нарушение экологического равновесия, которое быстро не восстанавливается.

Наблюдаемое заметное снижение плодородия этих почв требует разработки ресурсе- и энергосбере!ающих агротехнологий, позволяющих оптимально и экологически безопасно воспроизводить их плодородие, при уменьшении применения средств химизации. Тип наиболее распространенной почвы и процессы ее деградации послужили основанием для проведения исследований в стационарных опытах, которые были заложены в 1975... 1983 гг. Цель и задачи исследований включали изучение комплексного окультуривания серой лесной почвы в севообороте с зернобобовыми и крупяными культурами. Изучалось 6 схем зернопаровых, зернотравяных и зернопаропропашных севооборотов, в которых возделывались озимая пшеница, озимая рожь, кормовая свекла, просо, горох, люпин, гречиха, ячмень, т.е. наиболее распространенные в области культуры. В опытах применялись органические удобрения (навоз КРС) и минеральные удобрения (NPK), мелиоранты (известь, доломитовая мука). В одном из стационаров применялись цеолиты Хотынецкого месторождения, которые по аббревиатуре названы ХОТЫЛИТОМ. г '

Годы исследований по сложившимся погодным условиям характеризуются как контрастные, но в целом они повторяют среднемноголетние климатические закономерности, поэтому полученные в экспериментах данные и статистические показатели объективно характеризуют выявленные закономерности и особенности использования серых лесных почв в земледелии Орловской области.

За две ротации севооборотов выявлено четкое положительное действие навоза на снижение кислотности и повышение доступных форм NPK в пахотном слое почвы вообще и в слое 0... 10 см в особенности. Внесение доломитовой муки также снижает кислотность почвы и повышает содержание в ней обменного калия. Совместное применение навоза и доломитовой муки эти действия делают еще более заметными.

Положительное действие минеральных удобрений наблюдалось на содержание доступных форм NPK в почве, а на реакцию почвенного раствора они действовали отрицательно и наиболее всего в вариантах без навоза и извести.

В табл. 1 показано, что положительное влияние комплексного окультуривания почв на продуктивность культур отразилось уже на первых культурах зернопаропропашного севооборота. Так, урожайность озимой пшеницы в среднем за 3 года колебалась от 45,3 до 56,8 ц/га, кормовой свеклы -625... 1005 ц/га, проса - 20,6...31,7 ц/га при этом внесение извести обеспечивало увеличение урожая первой культуры (озимой пшеницы) на 8%, второй (кормовая свекла) - на 15%, третьей (просо) - на 29%. Навоз прибавку урожая дал соответственно 16%, 38% и 19%,

Таблица 2-Уровень симбиотической фиксации атмосферного азота у гороха в зависимости от удобрений (стационарныйопыт, 1993...1995 гт,).

|

Факторы опыта |

Накоплено азота в биомассе гороха(кгУга) |

В том числе фиксировано из воздуха (%) |

||||||||

|

А органические удобрения |

известковые удобрения |

С минеральные удобрения |

1993 г. |

1994 г. |

1995 г. |

Среднее заЗгода |

1993 г. |

1994 г. |

1995 г. |

Среднее заЗгада |

|

Без удобрений |

Без удобрений |

Безудобр. |

1W |

1913 |

88,2 " |

753,Г" |

4X9"' |

34,8 |

22,3 |

44X3 |

|

2078 |

215,4 |

106,8 |

176,0 |

46,2 |

56,0 |

36,0 |

46,1 |

|||

|

Известь по 1,0 Нг |

Безудобр. |

196,7 |

203,4 |

109,8 |

169,7 |

41,6 |

46,9 |

270 |

38,3 |

|

|

рХ |

2092 |

205,6 |

111,0 |

8752 |

307' |

19% |

420 |

|||

|

Навоз 80 т/га |

Безудобрений |

Безудобр. |

200,0 |

221,0 |

106,2 |

1759 |

39,8 |

46,2 |

26,2 |

37,4 |

|

Щ4 |

226,0 |

125,3 |

1912 |

48,3 |

528 |

34,5 |

45,2 |

|||

|

Известь по 1,0 Нг |

Безудобр. |

1%0 |

102 |

"717" |

173,3 |

3675' |

429 |

33,1 |

37,5 |

|

|

Г 218 |

235,0 |

135,1- |

194,3 |

40,5 |

477 |

37,8 |

4^0 |

|||

Mi

Весь комплекс удобрений и мелиорантов урожай озимой пшеницы увеличил до 25%, кормовой свеклы -на 43% и проса - на 53%.Фосфорно-калийные удобрения на фоне извести дали прибавку 44,7 ц при окупаемости 1 кг д.в. 8,8 кг, на фоне навоза 68,9 ц и 13,5 кг д.в., а на фоне известь + навоз -70.1 ц и 13,7 кг на 1 кг д.в. внесенных удобрений. Азотные удобрения наиболее эффективными были в вариантах с одной известью, а также без извести и навоза. Прибавка урожая зерна по этим вариантам составила от 48,3 до 59 и или от 7,5 до 9,2 кг на I кг д.в.

|

Таблица 3 - Сравнительное действие биологического азота корневых, пожнивных остатков и минеральных удобрений на урожайность ячменя, ц/га |

||||

|

1 !ре.иисстнс1мик ячменя |

Дазы азотных удобрений пол ячмень (юУгадв.) |

|||

|

0 |

90 |

|||

|

Овес |

34.1 |

" 38.8 |

393 |

413 |

|

Горох |

38.7 |

40.7 |

42,1 |

40.4 |

|

Яровая пика |

40,5 |

432 |

41.4 |

42,6 |

|

Кормовые бобы |

41.2 |

" 43.4 |

43.4 |

43,6 |

|

Ливши белый кормовой |

зад |

42,4 |

41.6 |

40.7 |

|

Фасоль |

39.4 |

403 |

40.9 |

40.6 |

|

НСРоа по фактору: азотные удобрения t 2.2 ц/га предшественник 12.9 ц га |

||||

Зернобобовые культуры обеспечивают в севообороте увеличение выхода сухого вещества основной продукции на 10... 13%, способствуют сокращению энергозатрат в сумме и на единицу сухого вещества, на коэффициент использования энергии, накопленной в основной продукции на II... 14% и более чем в 20 раз сокращают затраты биогенной энергии почвы (гумуса. NPK). Положительный энергетический баланс в почве (по гумусу и NPK) в севообороте с зернобобовыми создастся уже при внесении небольшой (3,7 т/га) дозы органических удобрений. Дополнение органических удобрений фосфорно-калнйнымн в севооборотах с зернобобовыми увеличивает положительный энергетический баланс почвы с 330 до 1900 МДж. а в севообороте без зернобобовых он оставался отрицательным и его положительный характер складывается при внесении 280 кг/га д.в. минерального азота

Зернобобовые уменьшают расход гумуса на выращивание культур севооборота. Если в севообороте без бобовых из гумуса расходовалось 21 МДжта. то с введением поля гороха только 13,3 или на 32% меньше, а введение 2-х полей позволило иметь бездефицитный баланс. Введение в севооборот поля клевера с двумя годами жизни позволило уже экономить 8.9 МДж га из гумуса почвы.

Высокая энергетическая эффективность возделывания зернобобовых культур подтверждаются и в производственных условиях (ОПХ «Стрелецкое»). Так. у гороха энергетический коэффициент составляет 5,32. а ячменя 5.63. озимой пшеницы по гороху - 7,21, а по пару 2,87 или 2,5 раза выше

Слеловагельно. с учетом последействия зернобобовых энергетическая эффективность превышает яровые зерновые минимум в 1.5 раза.

Под действием зернобобовых и минеральных удобрений происходит заметное увеличение содержания сырого протеина в зерне озимой пшеницы. Наблюдается и последействие зернобобовых на некоторое увеличение содержания сырого протеина в зерне.

Выявленное положительное влияние зернобобовых культур на продуктивность культур, качество продукции и плодородие почв объясняется еще и тем. что повышается биологическая активность почвы, увеличивается количество дождевых червей. Наибольшая биологическая активность отмечена в полях с сидератом люпина, которая составила 48.6...51,7% (на котгтроле она равня- лась 17J...30.8%). На этих же вариантах наибольшей была численность и биомасса червей соответственно 62...70 экз/м" и 54,8...62.1 г/м" (на контроле численность составила 13...34 экз/м" и биомасса - 25...26,7 г/м*), т.е. в 1,8...5,4 и в 2,0...2,5 раза большем, чем на контроле. Это объясняется тем, что при разложении сидератов в почве выделяется много энергии, необходимой для питания микроорганизмов и при этом сохраняется больше запасов влаги, что также является одним из оптимальных условий биологической активности почвы и численности в ней червей. При этом на биологическую активность почв и численность червей большое влияние оказывают погодные условия во влажные годы их показатели выше, а в засушливые - меньше.

|

Таблица 4 - Поступление азота, фосфора и калия в севооборотах с различной насыщенностью бобовыми культурами (за 1 ротацию с/о). |

|||||

|

% насыщенности севооборотов бобовыми культурами |

ральные и органические >лобре-' НИЯ |

( смена и посадочный машриал |

Корневые и пожнивные оеппки |

( имбио-нгнхкая фиксация |

Всего поступ-.тений за со |

|

Азот |

|||||

|

1 - без бобовых |

2/11 |

23 |

167 |

- |

389 |

|

2 - 33.3 (клевер, горох) |

160 |

30 |

276 |

207 |

672 |

|

.3 - 333 (горох, вика-овес) |

140 |

39 |

170 |

71 |

419 |

|

4-50 (Горох, вика-овес, люпин на сидерат) |

254 |

44 |

291 |

286 |

|

|

5 -16.7(1 орох) |

146 |

33 |

220 |

50 442 |

|

|

1 |

260 |

9 |

59 |

• |

зяг |

|

2 "" |

220 |

10 |

93 |

• |

322 |

|

3 |

220 |

14 |

55 |

• |

289 |

|

ц |

284 |

13 |

«8 |

||

|

[5 |

240 |

13 |

М |

317 |

|

|

130 |

24 |

146 |

399 |

||

|

175 |

11 |

139 |

325 1 " 36Г |

||

|

|з |

225 |

29 |

107 |

• |

|

|

385" |

15 |

172 |

• |

572 |

|

|

5 |

225 |

28 |

161 |

• |

414 |

Примечание наблюдались 5 схем севооборота* 1- пар черный, оз. пшеница, картофель, кукуруза на силос оз рожь, гречиха; 2 - клевер 1г пользования, оз. пшеница, гречиха, горох. оз рожь, овес * клевер. 3 горох. оз пшеница. картофель. вика-овес, оз рожь гречиха. . пар сидеральный (люпин), оз пшеница, горах, вика-овес. оз. рожь, гречиха. 5 кукуруза на силос, оз пшеница, карта фель. горох, оз рожь, гречиха

Кроме того, в зерновых севооборотах роль зернобобовых культур существенно возрастает из-за того, что они выполняют фитосанитарную роль, снижая отрицательные последствия высокого насыщения севооборотов зерновыми колосовыми культурами (значительно уменьшается количество инфекции корневых гнилей в почве после гороха и горохово-овсяной смеси по сравнению с бессменными посевами пшеницы и ячменя). Так. после гороха на I г почвы приходилось 46,5 Helminthospozium Sativum, в том числе 31.5 проросших, а после бессменной пшеницы их число достигало 102,5, в том числе проросших 99, после ячменя соответственно 93,3 и 80,0. Опытами установлено, что для оптимального роста и развития гороха и люпина, а также интенсивной фиксации атмосферного азота необходимо. чтобы наряду с благоприятными метеоусловиями в питательной среде были необходимые количества фосфора и калия. Так. люпин отрицательно реагирует на повышение лоз азота и фосфора, но хорошо отзывается на калий. Горох более требователен к наличию в питательной среде фосфора.

Признано, что все зернобобовые культуры проявляют высокую отзывчивость на микроудобрения вообще и молибденовые в особенности. Нет общего мнения в отношении применения под зернобобовые азотных удобрений. Высказываются суждения, что зернобобовые не нуждаются в минеральном азоте (они способны обеспечить себя и другие культуры севооборота), другие - что надо применять небольшие (10. ..30 кг/га) дозы азота, третьи - признают применение средних (45...60 кг/га) доз азота, четвертые, что надо отказаться от симбиотического азота вообще и зернобобовые возделывать только на минеральном азоте, ограничиваясь урожаем 10... 15 ц/га.

На наш взгляд, фактор симбиотической фиксации азота у зернобобовых - это очевидный природный фактор, который отрицать нельзя, а надо создавать для этого процесса благоприятные условия, чтобы оптимизировать его для рационального использования в земледелии.

Наукой и практикой признается, что сидеральный пар бобовых и зернобобовых культур по своему влиянию на продуктивность растений и почв приравнивается к чистому унавоженному пару. К тому же 1 тонна органики сидерата в 2...3 раза дешевле навозной, причем сидератам можно не отводить отдельные поля, а возделывать их промежуточными культурами — на полях севооборота в свободной от основной культуры период (до посева или после уборки). Применение минеральных удобрений в такой системе земледелия приобретает подчиненное значение. Они используются только в критические периоды жизни растений и развития почвенных процессов, когда естественное восстановление почв невозможно. Это, с одной стороны, снижает уровень химизации, а с другой - значительно повышает окупаемость туков, снижает потребность в них сельского хозяйства. Кроме того, в такой системе земледелия воспроизводства почвенного плодородия и Применения удобрений, улучшается (и повышается) качество сельскохозяйственной продукции как растениеводческой, так и животноводческой, что обеспечивает получение экологически безопасной продукции.

Таким образом, главным требованием к технологиям земледелия выступают как частные вопросы возделывания культур, так и приемы получения высококачественного экологически безопасного пищевого, кормового и промышленного сырья, обоснования теоретических и практических аспектов интенсификации полеводства, уменьшения в нем техногенной нагрузки. Последнее особенно злободневно для семеноводства и выращивания в производстве зернобобовых и бобовых культур, что, с одной стороны, является необходимым элементом ландшафтного земледелия, а, с другой -требует больших затрат на защиту посевов от вредителей и болезней (обработка пестицидами). К тому в технологии возделывания зернобобовых культур требуют специальной техники, особо «узким» местом которых остается уборка. В системе мер, сокращающих техногенные нагрузки, интересны разработки по замене химических средств физическими и биологическими, а также биологически активными препаратами и подборе комплекса химических средств, имеющих при совместном применении синергический эффект. Установлено, что на все культуры положительно влияет обработка семян гуматом калия или натрия, иммуностимулятором симбион. Смесь тирама + карбосульфат + оксадик-сил в 1,5...2 раза снижает расход инсектицидов при этом значительно угнетается вредная микрофлора семян, улучшаются их посевные качества, растения защищаются от некоторых гнилей.