Биомасса гумусообразования в национальной модели управления бюджетом углерода в почвах агроэкосистем

Автор: Столбовой В.С., Гребенников А.М., Холодов В.А., Шилов П.М., Духанин Ю.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Биомасса гумусообразования является важным звеном в национальной модели управления бюджетом углерода. Целью исследования было определить допустимость замещения метода определения биомассы гумусообразования, представленной массой вещества в методе ЦИНАО, на подход фракционирования вещества (урожай, корневые и пожнивные остатки, побочная продукция), применяемый в методе РосНИИземпроекта. Сопоставлялись массы вещества гумусообразования, полученные разными методами, а также рассчитанные на их основе балансы гумуса (БГ). Использовались стандартные методы регрессионного и корреляционного анализа, а также метод разности пар между сопряженными последовательностями. Качество регрессионных моделей оценивалось по критерию Фишера. Исследование подтвердило допустимость замещения определения биомассы гумусообразования в методе ЦИНАО на подход, принятый в методе РосНИИземпроект. На основе расчетов биомассы гумусообразования выявлено, что все полученные БГ последовательно повышались, следуя увеличению урожайности озимой пшеницы. Показано, что максимальные значения БГ (13.6 ц/га) получены для высокого среза соломы по методике ЦИНАО. Снижение урожайности (25 ц/га или средневзвешенное по региону 23.9 ц/га) формирует отрицательный БГ в технологиях производства зерна, где солома убирается в качестве побочного продукта. В технологиях, где солома входит в состав гумусообразующей биомассы, значение урожайности, ниже которого БГ становится отрицательным, снижается до урожайности 20 ц/га или 18.3 ц/га соответственно. Отмеченные значения урожайности служат критериями целесообразности организации почвенно-климатических проектов на пахотных почвах. Очевидно, что цель накопления гумуса (углерода) в пахотных почвах не будет достигнута под культурами, демонстрирующими отрицательный БГ. Урожайность, ниже которой инициировать почвенно-климатический проект нецелесообразно, предложено называть: “порог инициации почвенно-климатического проекта (ПИПКП)”.

Климатический проект, порог инициации почвенно-климатического проекта, почвенное органическое вещество, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143185038

IDR: 143185038 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-138-156

Текст научной статьи Биомасса гумусообразования в национальной модели управления бюджетом углерода в почвах агроэкосистем

В процессе развития национальной модели управления бюджетом углерода (БГ) в почвах агроэкосистем РФ (Столбовой и др., 2024) была изучена возможность адаптации принятых в РФ двух методов, применяемых для мониторинга плодородия сельскохозяйственных почв к решению задач климатических проектов. Один из этих методов был разработан РосНИИземпроектом (Кры-латов и др., 1998), второй метод предложен ЦИНАО (Методические…, 2000). Было показано, что основное различие между этими методами состоит в подходах расчета минерализации гумуса. Согласно методу РосНИИземпроекта (Крылатов и др., 1998), минерализация гумуса определяется опосредовано через потребность культур в азоте. В методе ЦИНАО (Методические…, 2000) этот показатель устанавливается непосредственно через значение почвенно-климатических условий, влияющих на минерализацию почвенного органического вещества (ПОВ). Изучение качества методов расчета БГ в почвах агроэкосистем выявило логическую ошибку в алгоритме расчета по методике РосНИИземпроекта (Крылатов и др., 1998), согласно которой увеличение поступления растительных остатков в почву (биомассы гумусообразования) приводит к снижению содержания гумуса. Причиной такой ошибки в методике РосНИИземпроекта (Крылатов и др., 1998) являются погрешности в оценке роли минерализации гумуса. Принято, что половина количества азота, необходимого для роста и развития сельскохозяйственных культур, растения берут из растительных остатков и удобрений, а другую половину – из гумуса почвы в результате его минерализации. При таком подходе на фоне повышения урожая, а следовательно, и увеличения биомассы гумусо-образования в форме пожнивных и корневых остатков, опережающими темпами возрастает минерализация гумуса. Иными словами, получается, что чем больше в почву поступает растительных остатков, тем более дефицитным становится БГ. Эта логика противоречит существующим данным о процессах образования гумуса в почвах (Орлов, 1990). В качестве дополнительных контраргументов логике метода РосНИИземпроекта (Крылатов и др., 1998) можно привести данные полевых опытов, в которых показано, что в вариантах без внесения азотных удобрений в 4-польном севообороте (горохо-овсяная смесь, озимая рожь, картофель, ячмень) минерализация гумуса составила 4.8 ц/га, тогда как применение азотных удобрений в расчетных дозах оказывало на содержание гумуса стабилизирующее действие (Кириллова, Жуков, 2005). То есть авторами обнаружено, что внесение азотных удобрений практически полностью нивелировало потребность в органическом азоте. В другом исследовании представлен более сложный процесс потребления азота растениями (Смирнов, Муравин, 1984). Показано, что в полевых условиях растения усваивают непосредственно из удобрений лишь 30–50% азота. Однако при внесении азотных удобрений усиливается минерализация почвенного азота и его усвоение растениями. При этом 10–20% азота нитратных и 30–40% аммиачных, аммонийных удобрений и мочевины закрепляется в почве в органической форме.

Вместе с обнаружением ошибок выполненное ранее исследование (Столбовой и др., 2024) выявило различия учета биомассы гумусообразования в отмеченных методах. Так в методе Рос-НИИземпроекта (Крылатов и др., 1998) применяется фракционирование биомассы фотосинтеза на основную продукцию (урожай), побочную продукцию (солома), пожнивные и корневые остатки. В методе ЦИНАО (Методические…, 2000) биомасса фотосинтеза включает урожай культуры, а биомасса гумусообразования рассчитывается как величина производная от объема урожая без учета ее фракционного состава. Такой подход лишает возможности при помощи метода ЦИНАО (Методические…, 2000) исследовать зависимость гумусообразования от использования различных фракций растительного опада, т. е. изучать управление биомассой гумусообразования. Кроме того, метод не позволяет определить влияние качества биомассы гумусообразования на процессы гумификации.

Вместе с тем имеются сведения, что гумусообразование идет по-разному у подземных и надземных органов растений. Показано, что корни медленнее разлагаются по сравнению с соломой. Это связано с большим содержанием в корнях устойчивых органических соединений – лигнина и гемицеллюлозы – по сравнению с поверхностными частями биомассы. Кроме того, часть отмерших корней фиксируется внутри агрегатов и формирует относительно устойчивое окклюдированное ПОВ. Таким образом, в агроэкосистемах корневые остатки вносят существенный вклад в гумусообразование, а более легко разлагаемая солома является преимущественно источником органического азота и энергии для почвенных микроорганизмов (Кононова, 1963; Six et al., 2004).

Целью настоящей работы является исследование варианта замещения метода определения биомассы гумусообразования, который используется ЦИНАО (Методические…, 2000), на подход фракционирования биомассы гумусообразования, применяемый в методе РосНИИземпроекта (Крылатов и др., 1998).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В исследовании использованы данные, приведенные в работе В.С. Столбового (Столбовой и др., 2024). В целях сокращения размера таблиц субъекты РФ объединены в 9 классов по величине урожая озимой пшеницы (шаг 5 ц/га в диапазоне от < 15 до > 51 ц/га). Модели расчетов приведены для каждого метода (табл. 1) и иллюстрируют более детальный подход оценки биомассы в методе РосНИИземпроекта (Крылатов и др., 1998) по сравнению с подходом в методе ЦИНАО (Методические…, 2000). Так, в методе РосНИИземпроекта (Крылатов и др., 1998) по различным уравнениям регрессии рассчитывается побочная продукция (солома), количество пожнивных и корневых остатков в зависимости от уровня урожая озимой пшеницы. В методе ЦИНАО (Методические…, 2000) рассчитывается лишь количество биомассы гумусообразования путем умножения величины урожая озимой пшеницы на фиксированные коэффициенты, зависящие от уровня урожайности культуры.

Количество поступающей в почву биомассы гумусообразо-вания при выращивании озимых зерновых существенно зависит от использования побочной продукции (соломы).

Таблица 1. Модели расчета фракций биомассы и биомассы гумусообразования (ц/га) для озимой пшеницы методами РосНИИземпроект (Крылатов и др., 1998) и ЦИНАО (Методические…, 2000)

Table 1. Models for calculation of biomass fractions and humus formation biomass (c/ha) for winter wheat by methods of RosNIIzemproekt (Krylatov et al., 1998) and CINAO (Methodical..., 2000)

|

Урожайность |

Фракции биомассы |

Биомасса гумусообразования |

|||

|

Побочная продукция (солома) |

Пожнивные остатки |

Корневые остатки |

Низкий срез соломы |

Высокий срез соломы |

|

|

РосНИИземпроект |

|||||

|

У |

Пп |

По |

Ко |

По+Ко |

По+Ко+1/2Пп |

|

10–25 |

1.7у+3.4 |

0.4у+0.6 |

0.9у+5.8 |

||

|

26–40 |

0.8у+25.9 |

0.1у+8.9 |

0.7у+10.2 |

||

|

ЦИНАО |

|||||

|

<10 |

Н.о.* |

Н.о. |

Н.о. |

1.8у |

Н.о. |

|

10–30 |

Н.о. |

Н.о. |

Н.о. |

1.5у |

Н.о. |

|

>30 |

Н.о. |

Н.о. |

Н.о. |

1.3у |

Н.о. |

Примечание. *Н.о. – не определяется.

Note. *Н.о. – has not been calculated.

При низком срезе соломы1 оставляется стерня длиной 10–12 см, при высоком – 30 и более см. В основном практикуется низкий срез соломы. Высокий срез используется при необходимости увеличить темпы уборки урожая, выраженного микрорельефа полей, устройстве снегозадержания. Негативным аспектом применения высокого среза соломы является увеличение потерь урожая. Условно будем считать, что стерня, оставляемая при высоком срезе, включает в себя корневые и пожнивные остатки, образующиеся при низком срезе, и половину побочной продукции (соломы) озимой пшеницы (табл. 1).

Поскольку БГ зависит от величины гумификации растительных остатков, то сделана попытка установления связи между БГ и различными величинами биомассы гумусообразования. С этой целью использовался регрессионный и корреляционный анализы.

Оценка значимости уравнения регрессии выполнена на основе t-критерия Стьюдента (Закс, 1976). Фактическое значение последнего, обозначаемое символом tb, вычислялось для вариантов биомассы гумусообразования в пределах каждой группы урожая как отношение абсолютной величины коэффициента b к его стандартной ошибке (SE):

tb = |b| / SE, где

SE = SQRT (SUM (БГфI - БГвI) 2 / (N - 1) × (N - 2) × скоБ), где I = 1…N; БГфI – фактическое значение баланса гумуса для I-го класса урожайности озимой пшеницы; БГвI – значение баланса гумуса для I-го класса урожайности озимой пшеницы, вычисляемое по уравнению регрессии; N – число субъектов; скоБ – среднее квадратичное отклонение величины биомассы гумусообразования; SQRT – квадратный корень; SUM – знак суммы.

Качество уравнения регрессии устанавливалось по F-

Какая оптимальная высота среза при уборке зерновых?

URL: zernovykh-16898 (дата обращения 17.03.2025).

критерию Фишера, который позволяет оценить точность прогноза по уравнению регрессии в сравнении с прогнозом по среднему. Фактическое значение критерия Фишера в данном случае вычислялось по формуле (Закс, 1976):

F факт = (R2/(1-R2)) × (N-2).

Сравнивая фактическое значение F факт и табличное F табл на уровне значимости равном 0.05 и числе степеней свободы 1 и N – 2 (N – число сравниваемых пар чисел), принимается решение:

-

– если F факт больше F табл , то построенная модель “лучше” прогноза по среднему;

-

– если F факт меньше F табл , то качество построенной модели сравнимо с точностью прогноза по среднему.

Оценена допустимость замещения определения биомассы гумусообразования в методике ЦИНАО (Методические…, 2000) на подход расчета фракций биомассы в методике РосНИИземпро-екта (Крылатов и др., 1998). С этой целью определялись различия между последовательностями баланса гумуса, рассчитанными по методике ЦИНАО (Методические…, 2000), и аналогичными последовательностями, полученными по методике РосНИИземпро-екта (Крылатов и др., 1998). Для оценки этих различий использовался метод разности пар между сопряженными последовательностями, в котором степень различия между этими последовательностями определялась по значению коэффициента Стьюдента (Закс, 1976). Расчеты проводились по формуле:

t ф = d/s d = (Sum d i )/n/SQRT(SUM d2 i - (SUM d i )2/n/n×(n - 1), где d – разность между сопряженными парами данных в сравниваемых рядах значений; Sum – знак суммы; SQRT – знак корня квадратного; n – число пар в сравниваемых рядах.

При этом, если t ф было больше соответствующего табличного значения, то различия межу сравниваемыми последовательностями были существенными. В случае, когда t ф меньше табличного значения, различия между последовательностями считались незначимыми.

Расчеты выполнялись в программной среде MATLAB 7.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как следует из таблицы 2, величина биомассы гумусообра-зования, рассчитанная для низкого среза по методике РосНИИ-земпроекта (Крылатов и др., 1998), близка таковой, определенной для среднего взвешенного урожая методом ЦИНАО (Методические…, 2000). Соответственно, близкие значения получены и для величин БГ1 (традиционный ЦИНАО) и БГ2 (измененный низкий срез).

Оценка значимости различий значений БГ1 и БГ2 методом разности пар по t-критерию составила 0.435, что меньше табличного значения критерия Стьюдента при восьми степенях свободы, равного 2.31 при двустороннем уровне значимости 0.05. Следовательно, различия между данными БГ1 и БГ2 являются незначительными. Близкие значения величины БГ, на наш взгляд, подтверждают допустимость проведенного нами замещения данных определения биомассы гумусообразования в методе ЦИНАО (Методические…, 2000) на данные метода РосНИИземпроекта (Кры-латов и др., 1998).

Установлено, что все три рассчитанных значения БГ (табл. 2) возрастают по мере увеличения урожайности озимой пшеницы. Величина БГ1 изменялась в диапазоне от минус 7.9 до плюс 8.5 ц/га, а Б2 – в интервале от минус 7.5 до плюс 6.5 ц/га. Наиболее высокие величины отмечены для варианта БГ3, которые находятся в диапазоне от минус 4.9 до плюс 13.6 ц/га. Таким образом, значения БГ1 и БГ2, которые формируются в результате уборки соломы как побочного продукта были существенно ниже по сравнению с соответствующими значениями БГ3, включающими солому в биомассу гумусообразования.

Величина БГ1 и БГ2 для первых трех классов урожайности (< 15, 16–20 и 21–25 ц/га) имеет отрицательные значения. Отрицательный БГ свидетельствует о том, что поступление новообразованного гумуса меньше величины его минерализации в почве. Последующие классы урожайности (26–30 ц/га и более) характеризуются положительными значениями БГ1 и БГ2. Положительный БГ демонстрирует, что поступление новообразованного гумуса больше величины его минерализации в почве.

Таблица 2. Биомасса гумусообразования и баланс гумуса в почвах РФ под посевами озимой пшеницы в 2022 г. (расчеты по методикам РосНИИземпроекта (Крылатов и др., 1998) и ЦИНАО (Методические…, 2000))

Table 2. Biomass of humus formation and humus balance in Russian soils under winter wheat in 2022 (calculations according to the methods of RosNIIzemproekt (Krylatov et al., 1998) and CINAO (Methodical..., 2000))

|

и я is Я о О |

я о io® Seb ! §« ih О* © U я |

РосНИИземпроект |

ЦИНАО |

|||||||

|

з i © я Я й & Й © |

Я Я i й © н |

— а © i » |

Биомасса гумусообразования, ц/га |

Баланс гумуса, ц/га |

||||||

|

Низкий срез соломы |

Высокий срез соломы* |

я я © ф в © н Я 2 я Он |

Ф W d л Он Н |

Измененный |

||||||

|

У |

Уср |

Ко |

По |

Пп |

Ко+По |

Ко+По +1/2Пп |

Низкий срез соломы (БГ2) |

Высокий срез соломы (БГ3) |

||

|

<15 |

13.5 |

18.0 |

6.0 |

26.4 |

24.0 |

37.2 |

24.3 |

-7.9 |

-7.5 |

-4.9 |

|

16–20 |

18.3 |

22.3 |

7.9 |

34.5 |

30.2 |

47.5 |

27.5 |

-7.2 |

-6.2 |

-2.7 |

|

21–25 |

23.9 |

27.3 |

10.2 |

44.0 |

37.5 |

59.5 |

35.9 |

-0.9 |

-0.6 |

3.8 |

|

26–30 |

27.4 |

29.4 |

11.6 |

47.8 |

41.0 |

64.9 |

35.6 |

0.6 |

0.5 |

5.3 |

|

31–35 |

33.2 |

33.4 |

12.2 |

52.5 |

45.6 |

71.9 |

43.2 |

0.9 |

1.4 |

6.7 |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

и я a g = f 2 8 IS я о О |

й« « Я Я я Seb г 1 * л © и я |

РосНИИземпроект |

ЦИНАО |

|||||||

|

з i Я Я & Й © |

© 5е я я 1 й о н |

и й i » |

Биомасса гумусообразования, ц/га |

Баланс гумуса, ц/га |

||||||

|

Низкий срез соломы |

Высокий срез соломы* |

© я © ф С ® л Он |

Я Ф W ?£ d Он Н |

Измененный |

||||||

|

У |

Уср |

Ко |

По |

Пп |

Ко+По |

Ко+По +1/2Пп |

Низкий срез соломы (БГ2) |

Высокий срез соломы (БГ3) |

||

|

36–40 |

39.7 |

38.0 |

12.9 |

57.7 |

50.9 |

79.8 |

51.6 |

2.9 |

2.8 |

8.6 |

|

41–45 |

41.2 |

39.0 |

13.0 |

58.9 |

52.0 |

81.5 |

53.6 |

3.2 |

2.9 |

8.8 |

|

46–50 |

47.5 |

43.5 |

13.7 |

63.9 |

57.2 |

89.2 |

61.8 |

6.3 |

5.3 |

11.7 |

|

> 51 |

56.6 |

49.8 |

14.6 |

71.2 |

64.4 |

100.0 |

73.6 |

8.3 |

6.5 |

13.6 |

|

Средневзвешенный по площади баланс гумуса по РФ |

3.4 |

2.9 |

8.7 |

|||||||

Примечание. *биомасса побочной продукции при высоком срезе культур составляет ½ таковой при низком срезе. Note. * the biomass of by-products at high crop cut is ½ of that at low cut.

Отметим, что верхняя граница интервала урожайности 21– 25 ц/га, которая соответствует средневзвешенному по площади посевов в субъектах РФ урожаю 23.9 ц/га, является критичной для разделения участков возделывания зерновых с отрицательным и положительным БГ. На практике это означает, что организация почвенно-климатических проектов в целях накопления гумуса (углерода) в пахотных почвах нецелесообразна при урожае зерновых ниже 25 ц/га или при средневзвешенном по площади посевов в субъекте РФ урожае менее 23.9 ц/га.

В случае БГ3 отрицательные значения наблюдаются для первых двух классов урожайности (<15 и 16–20 ц/га). Последующие классы урожайности (21–25 ц/га и более) имеют положительные значения БГ. Иными словами, в технологиях выращивания зерновых с включением соломы в биомассу гумусообразования порог целесообразности организации климатического проекта снижается до верхней границы класса урожайности 16–20 ц/га или до средневзвешенного по площади посевов в субъекте РФ урожая 18.3 ц/га.

Отмеченные значения урожайности, ниже которой инициировать почвенно-климатический проект нецелесообразно, предлагается называть: “порог инициации почвенно-климатического проекта (ПИПКП)”. Очевидно, что цель накопления гумуса (углерода) в пахотных почвах не будет достигнута под культурами, демонстрирующими отрицательный БГ, т. е. организация почвенноклиматического проекта нецелесообразна. Введение критерия ПИПКП в качестве нормы целесообразности организации почвенно-климатических проектов на пахотных почвах позволит повысить эффективность инвестиций в почвенно-климатические проекты.

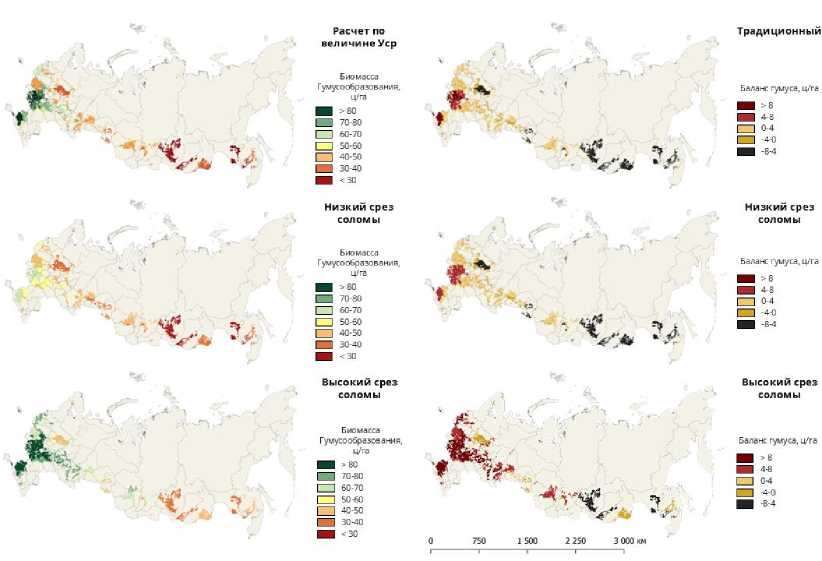

На рисунке 1 показано пространственное разнообразие биомассы гумусообразования и БГ. Карты демонстрируют четко выраженные региональные различия, а также иллюстрируют существенное варьирование рассматриваемых показателей в зависимости от используемой технологии уборки (традиционная технология, низкий или высокий срез соломы). Это свидетельствует о повышенной чувствительности БГ почв к региональным условиям гумусообразования и агротехнологиям производства сельскохозяйственных культур.

Рис. 1. Биомасса гумусообразования и баланс гумуса в почвах под зерновыми культурами в 2022 г.

Fig. 1. Humus formation biomass and humus balance in soils under grain crops in 2022.

Наибольшие значения биомассы гумусообразования (> 80 ц/га) и БГ (> 8 ц/га) характерны для почв ЦентральноЧерноземного и Предкавказского регионов, особенно при высоком срезе соломы. Минимальные показатели биомассы гумусообразо-вания (30–40 ц/га и менее) и отрицательного или нейтрального БГ (от –8 до 0 ц/га) наблюдаются в почвах Сибири и Дальнего Востока. Таким образом, почвы Центрально-Черноземного и Предкав-казского регионов обладают наибольшим потенциалом для управления гумусообразованием и БГ в целях климатических проектов.

Были рассчитаны регрессионные зависимости и оценено качество последних от величины биомассы гумусообразования для БГ1, БГ2, БГ3 (табл. 3).

Как видно из таблицы 3, все три БГ под озимой пшеницей, рассчитанные по соответствующим биомассам гумусообразова-ния, образуют достоверные прямолинейные регрессионные зависимости. Судя по величинам коэффициентов корреляции, тесноту связи между всеми БГ и соответствующими биомассами гумусо-образования, согласно со шкалой Чеддока, следует оценивать как очень высокую. При этом качество этих моделей выше в сравнении с прогнозом по среднему.

Качество моделей, рассмотренных в настоящей работе, оказалось более высоким по сравнению с качеством аналогичных моделей, полученных как по методике РосНИИземпроекта (Крыла-тов и др., 1998), так и ЦИНАО (Методические…, 2000), приведенных в работе В.С. Столбового (Столбовой и др., 2024).

Теснота коррелятивной связи БГ с биомассами гумусообра-зования для озимой пшеницы, рассчитанная в настоящей работе, была более высокой, в сравнении с аналогичными моделями, рассмотренными ранее (Столбовой и др., 2024).

Таблица 3. Оценка качества регрессионной зависимости балансов гумуса (БГ1, БГ2, БГ3) от биомассы гумусообразования (Б1, Б2, Б3 соответственно)

Table 3. Quality assessment of the regression relationship between humus balances (HB1, HB2, HB3) and humus formation biomass (B1, B2, B3, respectively)

|

Регрессионная зависимость БГ от различной биомассы гумусообразования |

t-критерий Стьюдента |

Коэффициент корреляции (R) |

F-критерий Фишера |

|||

|

t факт. (tb = |b|/SE) |

t табл. |

R факт. |

R крит. |

F факт. |

F табл. |

|

|

БГ1=19.3-0.416×Б1 |

3.302 |

2.365 |

0.981 |

0.666 |

193.0 |

5.59 |

|

БГ2=-13.2+0.368×Б2 |

8.147 |

2.365 |

0.992 |

0.666 |

148.6 |

5.59 |

|

БГ3=-15.8+0.306×Б3 |

11.34 |

2.365 |

0.987 |

0.666 |

262.23 |

5.59 |

ВЫВОДЫ

Исследования подтвердили допустимость замещения определения биомассы гумусообразования, которая представлена величиной общей массы вещества в методе ЦИНАО (Методические…, 2000), на подход фракционирования биомассы гумусообразования, принятый в методе РосНИИземпроект (1998). Правомерность такого замещения подтверждена методом разности пар между сопряженными последовательностями, в котором степень различия между этими последовательностями определялась по значению коэффициента Стьюдента.

При установлении связи между рассматриваемыми биомассами гумусообразования и БГ было выявлено, что между этими показателями существуют достоверные прямолинейные регрессионные зависимости, имеющие очень тесную связь по шкале Чеддока. При этом качество регрессионных моделей оказалось выше в сравнении с прогнозом по среднему.

Из расчетов БГ по рассматриваемым биомассам гумусообра-зования следует, что значения БГ1, БГ2 и БГ3 последовательно возрастали по мере увеличения урожайности озимой пшеницы. Выявлено, что БГ1 и БГ2, рассчитанные для низкого среза соломы и ее сбора в качестве субпродукта, были отрицательными для первых трех классов урожайности (<15, 16–20 и 21–25 ц/га) и изменялись от минус 7.9 до плюс 8.5 ц/га и от минус 7.5 до плюс 6.5 ц/га соответственно. Показано, что БГ3, рассчитанный для высокого среза соломы и ее использования в качестве биомассы гумусооб-разования, был отрицательным только для двух первых классов урожайности (<15 и 16–20 ц/га). При этом БГ3 имел более высокие значения по сравнению с БГ1 и БГ2 и изменялся в диапазоне от минус 4.9 до плюс 13.6 ц/га.

Пониженная урожайность (25 ц/га или средняя площадь-взвешенная по области 23.9 ц/га) формирует отрицательный БГ в технологиях (Б1, Б2) производства зерновых, использующих солому в качестве побочного продукта. В технологиях, включающих солому в биомассу гумусообразования, порог отрицательного БГ снижается до урожайности 20 ц/га или 18.3 ц/га (Б3) соответственно.

Отмеченные значения урожайности, ниже которой инициировать почвенно-климатический проект нецелесообразно, предложено называть: “порог инициации почвенно-климатического проекта (ПИПКП)”. Очевидно, что цель накопления гумуса (углерода) в пахотных почвах не будет достигнута под культурами, демонстрирующими отрицательный БГ, т. е. организация почвенноклиматического проекта нецелесообразна. Введение критерия ПИПКП в качестве нормы целесообразности организации почвенно-климатических проектов на пахотных почвах позволит повысить эффективность инвестиций в почвенно-климатические проекты.

Применение методов статистики подтвердило наличие достоверных прямых связей между биомассой гумусообразования и балансом гумуса в почвах.