Биомасса почвенных микроорганизмов в пахотных черноземах Молдовы

Автор: Фрунзе Н.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Микробиология почвы

Статья в выпуске: 3 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

С использованием регидратационного метода изучали годичную динамику запасов микробной биомассы в слабо гумусированном черноземе на участках многолетних почвенных стационаров под монокультурами, а также в севообороте зерновых и пропашных культур на разных фонах органических и минеральных удобрений по вариантам опыта. В зависимости от вида возделываемой культуры, способа обработки почвы и дозы вносимых удобрений величины микробной биомассы варьировали в пределах 0,202-1,060 мг C/г, что составляет 1,34-2,53 % от общего углерода почвы. Показано, что пахотные почвы уступают целинным по содержанию микробной биомассы. Микромицеты, активно участвующие в трансформации веществ в почве, на изученных участках были представлены семью родами: Penicillium, Trichoderma, Alternaria, Fusarium, Mucor, Aspergillus и Botrytis при достоверном доминировании представителей рода Penicillium, чем подтверждается тот факт, что среда обитания микроорганизмов в процессе хозяйственного использования почв приобретает карбоолиготрофные свойства, которые, ограничивая образование микробной биомассы, снижают и продуктивность почв.

Микробная биомасса, микробный углерод, микромицеты, севооборот, монокультуры, чернозем

Короткий адрес: https://sciup.org/142133418

IDR: 142133418 | УДК: 631.461:631.417.1

Текст научной статьи Биомасса почвенных микроорганизмов в пахотных черноземах Молдовы

Микробная биомасса (МБ) представляет собой существенный компонент органического вещества почвы (1, 2), количественно и качественно варьируя в зависимости от ряда факторов, в том числе типа почвы, степени ее окультуренности, интенсивности эксплуатации, применяемых агротехнологий, климатических факторов и т.д. (3-6). Так, величина МБ в дерновоподзолистых почвах — 0,1-0,14 мг С/г, в серо-лесной — до 0,28 мг С/г, в богатых черноземах — до 0,38 кг С/г, где этот показатель в большей мере зависит от степени эксплуатации земель (7). Углерод микробной биомассы в тропических почвах (8) составляет 2-10 % от органического углерода, что выше, чем в почвах умеренной зоны (1-4 %). В пахотных почвах по сравнению с целинными содержание МБ обычно ниже (9). Уменьшение количества МБ в пахотных почвах рассматривается как показатель снижения продуктивности почв (10).

Цель настоящей работы заключалась в сравнительной оценке пахотных черноземов Молдовы по содержанию микробной биомассы.

Методика. Объектами исследований (1997-2002 годы) были микробные сообщества почв слабо гумусированного чернозема. Наблюдения проводили в трех полевых опытах. Первый опыт выполняли в многолетнем (заложен в 1950 году) экспериментальном стационаре полевых культур (почвенный стационар «Кетросы», научно-дидактическое хозяйство Аграрного университета Республики Молдова, Ново-Аненский р-н). Почва опытных участков — чернозем карбонатный (2,5-2,8 %) с объемной массой 1,15 г/см3. МБ почв изучали под монокультурами по вариантам: пар, кукуруза, многолетние травы, подсолнечник, озимая пшеница, залежь (перелог) (сорта высеваемых культур: кукуруза на зерно — Молдавский 377; кукуруза на силос — Молдавский 257; озимая пшеница — Одесская 51, подсолнечник — ВНИИМК 1646; вика — Белоцерковская 27; овес — Льговский 78; соя на зеленый корм — Бельцкая 82; соя на зерно — Буку-рия; горох — Зомо 84 и Зеленозерный; люцерна — Алтуна; свекла кормо- вая — Эксендорфская; ячмень яровой — Основа). Во втором опыте в том же стационаре проводили исследования по вариантам 8-польного севооборота в пятой ротации со следующим чередованием пропашных и зерновых культур: вика—овес (1996), кукуруза + соя на зеленый корм (1997), озимая пшеница (1998), кукуруза на зерно (1999), горох (2000), озимая пшеница (2001), озимая пшеница (2002), подсолнечник (2003). Варианты агрофонов во втором опыте в период наблюдений следующие: абсолютный контроль (без удобрений), ^0Р45К45, N120P90Kg0, N160P120K90, навоз 12 т/га + Р15, навоз 24 т/га + Р30, навоз 12 т/га + N60P45K45. В третьем опыте (экспериментальная база «Биотрон» Академии наук Республики Молдова, г. Кишинев) объектом исследования были микробные сообщества чернозема типичного (табл. 1). Содержание гумуса в пахотном слое (0-20 см) составляло от 2,5 до 3,1 %. Среднее исходное содержание Р2О5, К2О и NO3-в пахотном слое равнялось соответственно 3,70; 19,10 и 1,43 мг/100 г абсолютно сухой почвы. Реакция почвенной среды слабощелочная. Выбранные для исследования участки были заняты растениями первой ротации двух контрастных севооборотов кормовых культур в 3 вариантах: неудобренный фон (контроль); минеральный фон (минеральные удобрения из расчета обеспечения 2,5 % ФАР); органический фон (навоз КРС + сидераты + растительные остатки).

1. Схема ротации кормовых культур и внесения удобрений при исследовании микробных сообществ чернозема типичного (экспериментальная база «Биотрон» Академии наук Республики Молдова, г. Кишинев)

|

Год |

Вариант агрофона |

||

|

неудобренный |

минеральный |

органический |

|

Севооборот с люцерной

|

1995, 2002 |

Люцерна, 1-й год |

N40P26K117 |

N 40 P 26 K 117 |

|

1996, 2003 |

Люцерна, 2-й год |

N60P40K175 |

N 60 P 40 K 175 |

|

1997, 2004 |

Люцерна, 3-й год |

N 35 P 22 K 101 |

N 35 P 22 K 101 + сидераты люцерны |

|

1998, 2005 |

Озимая пшеница |

N 141 P 62 K 90 |

N 141 P 62 K 90 + солома озимой пшеницы |

|

1999, 2006 |

Кукуруза на зерно |

N123P54K90 |

Навоз (70 т/га) |

|

2000, 2007 |

Кукуруза на силос |

N 89 P 0 K 89 |

Последействие + N 45 |

|

2001, 2008 |

Озимая пшеница |

N 140 P 60 K 0 |

N 140 P 60 K 60 + солома озимой пшеницы |

|

Севооборот без |

люцерны |

||

|

1995, 2002 |

Свекла кормовая |

N 143 P 48 K 285 |

Навоз (70 т/га) + N 60 |

|

1996, 2003 |

Кукуруза на силос |

N 89 P 42 K 81 |

Последействие = N 90 P 13 K 70 |

|

1997, 2004 |

Озимая пшеница |

N 141 P 62 K 90 |

Последействие = N 45 P 10 K 47 |

|

1998, 2005 |

Соя на зерно |

N 54 P 36 K 60 |

N 54 P 36 K 60 |

|

1999, 2006 |

Ячмень яровой |

N 120 P 45 K 60 |

N 120 P 45 K 60 |

|

2000, 2007 |

Кукуруза на зерно |

N 156 P 68 K 110 |

Навоз 70 т/га + N60 |

|

2001, 2008 |

Озимая пшеница |

N 141 P 62 K 99 |

Последействие = N 90 P 13 K 70 |

Количество удобрений рассчитывали таким образом, чтобы по содержанию NPK в почве варианты были эквивалентными. Образцы почвы отбирали с глубины 0-20 см 8-10 раз за вегетационный период из трех точек для каждого варианта. Для анализа использовались только репрезентативные смешанные образцы. Усредненный образец почвы (естественная влажность) освобождали от корней и крупных растительных остатков и просеивали через сито с диаметром ячеек 3 мм. Средние пробы исследовались в тот же день на содержание углерода микробной биомассы регид-ратационным методом (11). Все измерения проводили в 3-кратной повторности.

Для изучения видового состава микромицетов почвенные образцы отбирали с этих же севооборотов осенью 1999 года из слоя 0-20 см на каждой делянке под кукурузой и под ячменем. Идентификацию микроскопических грибов до рода проводили по существующим руководствам (12). Частоту встречаемости и коэффициент доминирования определяли по Ю.П. Одуму (13). Сходство микромицетов изученных участков оценивали с помощью коэффициента Джакарта (14).

Все данные подвергали статистической обработке (15).

Результаты . Полученные данные свидетельствуют, что микрофлора чернозема карбонатного, как и других пахотных почв, очень чувствительна к выращиванию растений и в монокультуре, и в севообороте (табл. 2). Кроме того, накопление микробной биомассы зависит от внесения разных форм и доз минеральных и органических удобрений, а также от биологических свойств выращиваемых культур. Так, в почве бессменных посевов МБ составляла 0,202-0,761 мг С/г и значительно уступала показателям в почве залежи, где микроорганизмы в зависимости от года накапливали 0,737-1,060 мг С/г. По количеству накопленной МБ их в порядке возрастания можно ранжировать следующим образом: микроорганизмы из-под кукурузы и подсолнечника (пропашные культуры) (0,202-0,506 мг С/г), из почвы пара (0,219-0,498 мг С/г), из-под пшеницы и многолетних трав (культуры сплошного сева) (0,439-0,761 мг С/г).

2. Биомасса почвенных микроорганизмов (мг С/г) в черноземе карбонатном на нераспаханных участках, в парах и в монокультуре, а также на разных фонах минеральных и органических удобрений в севообороте (в среднем за вегетационный период) (почвенный стационар «Кетросы», научно-дидактическое хозяйство Аграрного университета Республики Молдова, Ново-Аненский р-н)

|

Вариант |

I 1997 год |

1998 год |

1999 год |

|

Бессменные |

посевы |

||

|

Пар |

0,498±0,021 |

0,219±0,008 |

0,474±0,017 |

|

Озимая пшеница |

0,546±0,022 |

0,439±0,018 |

0,710±0,030 |

|

Кукуруза |

0,202±0,007 |

0,342±0,013 |

0,497±0,018 |

|

Подсолнечник |

0,252±0,012 |

0,419±0,016 |

0,506±0,017 |

|

Многолетние травы |

0,596±0,024 |

0,514±0,014 |

0,761±0,031 |

|

Залежь |

0,737±0,029 |

1,030±0,029 |

1,060±0,040 |

|

Зернопропашной |

севооборот |

||

|

Абсолютный контроль |

|||

|

(без удобрений) |

0,314±0,009 |

0,324±0,008 |

0,286±0,012 |

|

N 60 P 45 K 45 |

0,396±0,012 |

0,398±0,010 |

0,373±0,012 |

|

N120P90K90 |

0,503±0,017 |

0,448±0,014 |

0,425±0,015 |

|

N160P120K90 |

0,436±0,016 |

0,433±0,015 |

0,417±0,013 |

|

Навоз 12 т + P15 |

0,424±0,012 |

0,503±0,021 |

0,481±0,019 |

|

Навоз 24 т + P30 |

0,721±0,025 |

0,524±0,019 |

0,538±0,022 |

|

Навоз 12 т + N60P45K 4 5 |

0,554±0,016 |

0,391±0,013 |

0,526±0,020 |

При выращивании культур в севообороте (см. табл. 2) почвенные микроорганизмы создавали еще меньшие запасы МБ, которые явно уступали таковым не только в почве залежи, но и в почвах бессменных посевов. Выравнивание запасов МБ здесь в большей мере проявлялось в зависимости от количества и вида удобрений. Так, при внесении небольших доз минеральных удобрений (N60P45K45) МБ возросла на 26 % в почве в варианте кукуруза + соя на зеленый корм в 1997 году, на 23 и 30 % — соответственно под озимой пшеницей в 1998 году и под кукурузой на зерно в 1999 году. Увеличение количества минеральных удобрений до N120P90K90 способствовало дальнейшему возрастанию МБ в почве в 1997 году в варианте кукуруза + соя на зеленый корм (на 60 %) и под озимой пшеницей (на 38 %), а в почве под кукурузой на зерно — в 1999 году (на 49 %). Такая доза минеральных удобрений, по нашим данным (16), обеспечивает формирование высококачественного планируемого урожая и максимальное накопление МБ в почве. При дальнейшем увеличении количества вносимых минеральных удобрений МБ не только не возрастает, но даже может уменьшиться. Поэтому при следующем повышении доз (N160P120K90) МБ возросла только в 1997 году на 39 % в варианте кукуруза + соя на зеленый корм и в 1998 году на 34 % под озимой пшеницей и на 46 % под кукурузой на зерно, то есть прирост оказался соответственно на 21,0; 4,0 и 3,0 % меньше, чем при повышении доз в предшествующем варианте. Органические удобрения (навоз крупного рогатого скота), вносимые длительное время под культуры севооборота, создавали более благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры и более явно влияли на накопление МБ, чем минеральные удобрения. На фоне 12 т навоза + Р15 по сравнению с абсолютным контролем это увеличение составило в 1997 году в варианте кукуруза + соя на зеленый корм 35 %, а в 1998 году под озимой пшеницей и в 1999 году под кукурузой на зерно — соответственно 55 и 68 %. При этом удвоение внесенных доз (навоз 24 т + Р30) привело к дальнейшему увеличению МБ, которая достигла наибольшей величины в 1997 году в варианте кукуруза + соя на зеленый корм (+130 %), в 1998 году под озимой пшеницей (+62 %) и в 1999 году — под кукурузой на зерно (+88 %) по сравнению с абсолютным контролем. Совместное применение органических и минеральных удобрений (12 т/га навоза + N60P45K45), эквивалентных по NPK с вариантами N120P90K90 и навоз 24 т + Р30, также значительно повлияло на биологические свойства чернозема карбонатного. Так, по сравнению с абсолютным контролем на этих фонах количество МБ в 1997 году возрастало в варианте кукуруза + соя на зеленый корм (+76 %), в 1998 году — под озимой пшеницей (+21 %) и в 1999 году — под кукурузой на зерно (+84 %). Следует отметить, что урожайность культур на этом фоне, как правило, была наивысшей в сравнении с регистрируемой в остальных вариантах.

Следовательно, величина МБ для окультуренного чернозема значительно уступала таковой в естественных биогеоценозах. Так, в пахотном слое бессменных посевов почвенными микроорганизмами синтезировалось 0,202-0,761 мг С/г, или 1,34-1,97 % от общего содержания углерода в почве (13). Вместе с тем, в неудобренной почве севооборота (абсолютный контроль) на МБ приходилось ® 0,95 % углерода почвы, при внесении минеральных веществ — ® 1,19-1,35 %, органических — ® 1,40-1,61 %. Вариант со смешанным удобрением занимал по этому показателю промежуточное положение (1,43 %), но ни в одном случае значения не достигали регистрируемых в почве естественных ценозов — ® 2,53 % (отмечали лишь тенденцию приближения к этому значению при длительном удобрении почвы органическими веществами).

3. Динамика биомассы почвенных микроорганизмов (мг С/г) в черноземе типичном на разных фонах минеральных и органических удобрений в кормовых севооборотах (в среднем за вегетационный период) (экспериментальная база «Биотрон» Академии наук Республики Молдова, г. Кишинев)

|

Вариант агрофона | |

1996 год |

1997 год |

1998 год |

1999 год |

2000 год |

|

Неудобренный |

С е в 0,341±0,0075 |

о о б о р о т с л 0,385±0,0100 |

ю ц е р н о й 0,388±0,0116 |

0,357±0,0093 |

0,330±0,0106 |

|

Минеральный |

0,343±0,0106 |

0,350±0,0084 |

0,410±0,0115 |

0,340±0,0105 |

0,315±0,0091 |

|

Органический |

0,343±0,0113 |

0,416±0,0123 |

0,407±0,0129 |

0,338±0,0095 |

0,384±0,0086 |

|

Неудобренный |

С е в 0,356±0,0071 |

о о б о р о т б е з 0,333±0,0093 |

л ю ц е р н ы 0,290±0,0093 |

0,297±0,0086 |

0,343±0,0106 |

|

Минеральный |

0,407±0,0098 |

0,327±0,0105 |

0,325±0,0098 |

0,250±0,0070 |

0,286±0,0094 |

|

Органический |

0,379±0,0087 |

0,404±0,0117 |

0,354±0,0120 |

0,319±0,0089 |

0,325±0,0088 |

В кормовых севооборотах за период исследований (табл. 3) по накоплению МБ неудобренная почва ненамного отличалась от удобренной, хотя в течение эксперимента наблюдалась тенденция к увеличению анализируемого показателя при внесении удобрений. Появление дополнительных питательных веществ в почве за счет органических удобрений стиму- лировало образование МБ. Внесение сидератов под урожай 1998 года оказало положительное влияние на формирование МБ, под урожай 1999 года — наоборот, существенно затормозило ее накопление, и этот эффект (особенно в связи с засушливыми условиями) был весьма заметен и в 2000 году. В целом накоплению МБ в почве больше способствовал севооборот с люцерной. Удобрение почвы минеральными веществами из расчета 2,5 % ФАР приводило к формированию относительно одинаковой массы микробных клеток независимо от севооборота. На протяжении всего эксперимента сохранялась тенденция к увеличению МБ в севообороте с люцерной, а также в варианте органические удобрения + сидераты + растительные остатки. Следовательно, накопление МБ зависело в первую очередь от количества и качественного состава питательного субстрата удобрений. Это подтвердило и установленное нами преимущество естественных ценозов перед окультуренными по образованию МБ.

При сопоставлении закономерностей формирования МБ в пахотных черноземах и других почвах Молдовы следует отметить общую тенденцию к возрастанию микробной биомассы под влиянием удобрений. Действительно, столь существенные различия в образовании биомассы микробных сообществ чернозема при неодинаковом сельскохозяйственном использовании свидетельствуют не только о метаболическом разнообразии микроорганизмов, но и о разной структуре микробных сообществ. Предшествующее многолетнее внесение минеральных и органических удобрений формирует микробное сообщество с типичной для каждого варианта МБ. Данные, приведенные в таблицах 2 и 3, свидетельствуют о том, что в длительно удобряемом навозом черноземе накапливается наибольший пул микроорганизмов и МБ достигает максимального значения, достоверно отличаясь от значений для неудобряемого варианта. Для микробного сообщества почвы, удобряемой минеральными веществами, характерно развитие микроорганизмов, способных более полно использовать субстрат, тогда как неудобряемому чернозему присущ комплекс микроорганизмов с наименьшим потенциалом образования МБ. Согласно данным литературы (7, 8, 17, 18), черноземы Молдовы по накоплению МБ можно охарактеризовать как богатые. Однако многие происходящие при окультуривании почв изменения микробиоты, которые, несомненно, связаны с модификациями свойств среды обитания микроорганизмов, имеют негативный характер. Несмотря на то, что пахотные черноземы Молдовы накапливают больше микробной биомассы, чем другие почвы, ее количество ниже образуемого в местных естественных почвах. Иными словами, в результате производственной деятельности человека МБ и, как следствие, продуктивность почв снижаются. Лимит резервов доступного углерода создает карбоолиготрофные условия. Длительная обработка почв способствует аэрации и повышению интенсивности процессов минерализации. Использование минеральных удобрений резко уменьшает количество доступных источников углерода и энергии (18), усиливая катаболические процессы (19), что усугубляется при дефиците влаги в условиях степи. Наоборот, органические удобрения обогащают среду углеродсодержащими соединениями, повышая плодородие почвы. О наличии указанных изменений свидетельствуют как уменьшение МБ в вариантах без дополнительных источников углерода, так и ее увеличение в почвах с богатыми углеродсодержащими субстратами.

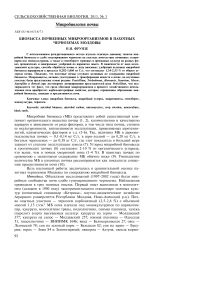

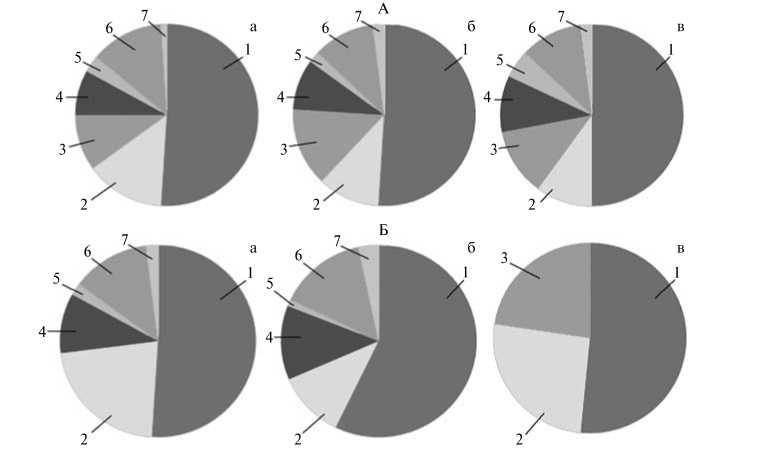

Как известно, в процессах трансформации веществ в почве активно участвуют микроскопические грибы (2, 18, 20). По нашим данным (рис.), на изученных участках они представлены семью родами — Peni- 96

cillium , Trichoderma , Alternaria , Fusarium , Mucor , Aspergillus и Botrytis . В почве севооборота с люцерной их состав оказался разнообразнее. Из 537 выделенных штаммов у 272 частота встречаемости была выше 50 %. Несмотря на то, что по общему числу изученные варианты мало различались (коэффициент сходства в севооборотах с люцерной и без люцерны соответственно 0,68-0,98 и 0,60-0,88), сравнительный анализ состава микромицетов показал высокое сходство (0,50-0,90) изученных вариантов не только в отношении рода Penicillium , который доминировал. У представителей остальных родов частота встречаемости была ниже 50 %: Trichoderma и Alternaria — 10-14 %, Aspergillus — 11-13 %, Fusarium — 8-10 %. Редкими могли считаться микромицеты родов Mucor и Botrytis , для которых карбо-олиготрофные условия оказались малопригодными. Доля представителей этих родов составляла соответственно 2-5 и 1-2 %. В почве севооборота без люцерны (за исключением показателей для рода Penicillium ) наблюдали иное распределение. Так, доля представителей рода Trichoderma возросла почти в 2 раза, тогда как представители рода Alternaria предпочитали условия органического фона. Микромицеты родов Fusarium , Mucor , Aspergillus и Botrytis имели нулевой вклад именно в варианте с органическим фоном. Таким образом, удобрение почв органическими веществами способствовало развитию более однообразных микоценозов по сравнению с таковыми в неудобренной почве и в почве с внесенными минеральными веществами. В то же время снижение количества доступных питательных веществ до некоторой степени повышало разнообразие микромицетов. Определение состава микромицетов позволило также выявить формирование ими групп в зависимости от количества и качественного состава питательного субстрата, особенно углеродсодержащих соединений в вариантах с минеральными удобрениями и в неудобренной почве (13). Высокое сходство изученных вариантов было подтверждено доминированием грибов рода Penicillium .

Доля представителей родов микромицетов, обнаруженных в черноземе типичном на разных фонах минеральных и органических удобрений в кормовых севооборотах (в среднем за вегетационный период, %): А — севооборот с люцерной, Б — севооборот без люцерны: а — неудобренный фон, б — минеральный фон, в — органический фон; 1 — Penicillium sp., 2 — Trichoderma sp., 3 — Alternaria sp., 4 — Fusarium sp., 5 — Mucor sp., 6 — Aspergillus sp., 7 — Botrytis sp. (стационар «Биотрон» Академии наук Республики Молдова, г. Кишинев).

Итак, в пахотных черноземах Молдовы содержание микробного углерода составляет 0,202-0,761 мг/г почвы, или 1,34-1,97 % от общего углерода почвы, однако даже при таком высоком накоплении количество микробной биомассы (МБ) уступает образуемому в местных целинных почвах. Длительная обработка почв с применением минеральных удобрений в средних дозах увеличивает содержание МБ, тогда как повышенные резко уменьшают количество доступных источников углерода, снижая тем самым активность образования МБ. Многолетняя обработка черноземов Молдовы органическими удобрениями (навоз крупного рогатого скота), а также применение сидератов и растительных остатков обогащают среду углеродсодержащими соединениями, приводя к более высокому накоплению МБ и приближая такие почвы к целинным. Определение родового состава микроскопических грибов подтвердило снижение образования МБ из-за лимитирования резервов доступного углерода. Выявленным нами достоверным сходством доминирования представителей рода Penicillium подтверждается тот факт, что среда обитания микроорганизмов в процессе хозяйственного использования почв в целом приобретает карбоолиготроф-ные свойства, которые, ограничивая образование микробной биомассы, снижают и продуктивность почв.

Автор благодарит Л.П. Подарь и |К.Л. ЗагорчД за любезно предоставленную возможность проведения исследований на базе почвенного стационара «Кетросы» (научно-дидактическое хозяйство Аграрного университета Республики Молдова).

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Костычев П.А. Избранные труды по физиологии и биохимии микроорганизмов. М., 1956.

-

2. Звягинцев Д.Г., Б а б ь е в а И.П., 3 е н о в а Г.М. Биология почв. М., 2005.

-

3. Благодатский С.А., Богомолова И.Н., Благодатская Е.В. Микробная биомасса и кинетика роста микроорганизмов в черноземах при различном сельскохозяйственном использовании. Микробиология, 2008, 77(1): 113-120.

-

4. Ананьева Н.Д., Полянская Л.М., Сусьян Е.А., Васенькина И.В., Вирт С., Звягинцев Д.Г. Сравнительная оценка микробной биомассы почв, определяемой методами прямого микроскопирования и субстрат-индуцированного дыхания. Микробиология, 2008, 77(3): 404-412.

-

5. Круглов Ю.В., Пароменская Л.Н. Микробиологические факторы биоремедиации почвы, загрязненной гербицидом прометрином. Сельскохозяйственная биология, 2011, 3: 76-80.

-

6. Орлова О.В. Повышение плодородия почв при активизации почвенной микрофлоры, регулируемой биоудобрениями. Сельскохозяйственная биология, 2011, 3: 98-101.

-

7. Звягинцев Д.Г., Голимбет В.Е. Биомасса микроорганизмов в почве и их активность. Сельскохозяйственная биология, 1983, 12: 103-109.

-

8. Niane-Badiane A., G a n r y F., J a c qu in F. Les variations аu champ de la biomasse microbienne d’un sol cultivй: Consequences sur la reserve organique mobilisable (cas d’un sol ferruquneux tropical au Senegal). С.г. Acad. Sci. 2. Fasc. а., 1999, 328(1): 45-49.

-

9. Adams G.M., Laughlin R.J. The effect of agronomy on the carbon and nitrogen contained in the soil biomass. J. Agricult. Sci., 1981, 97(2): 319-327.

-

10. Ш а б л и н П.А. Устойчивость и саморегуляция биосферы. Тез. Ежегод. сем.-презент. «Биотехнологии-2001» (г. Пущино, 2001 год). М., 2001: 80-83.

-

11. Благодатский С.А., Благодатская Е.В., Горбенко А.Ю., Паников Н.С. Регидратационный метод определения биомассы микроорганизмов в почве. Почвоведение, 1987, 4: 64-71.

-

12. Кириленко Т.С. Атлас родов почвенных грибов. Киев, 1977.

-

13. Одум Ю.П. Экология, М., 1986, Т. 1.

-

14. Z a r n e a G. Tratat de microbiologie general a . Bucure s ti, 1984, V. 2.

-

15. Комаров А.С., Грабарник П.Я., Галицкий В.В. Анализ результатов наблюдений. Материалы по математическому обеспечению ЭВМ. Пущино, 1985.

-

16. Frunze N.I. Particularit at ile de dezvoltare ale biomasei microbiene din cernoziomurile arabile ale Republicii Moldova. Analele s tiin t ifice ale Universit at ii de Stat din Moldova, Chi s in a u, 2003: 111-116.

-

17. Наумова Н.В. Изменение биомассы почвенных микроорганизмов в формирующихся биогеоценозах. Известия Сибирского Отделения АН СССР, серия биол. и хим. наук, 1999, вып. 4: 111-117.

-

18. Гузев В.С. Микроорганизмы и охрана почв. М., 1989.

-

19. Degens B.P., Schipper L.A., Sparling G.P., Vojvodic-Vukovic M. Decreases in organic С reserves in soils can reduce the catabolic diversity of soil microbial communities. Soil Biol. Biochem., 2000, 32(2): 189-196.

-

20. Добровольская Т.Г., Головченко А.В., Кухаренко О.С., Якушев А.В., Семенова Т.А., И н и щ е в а Л.И. Структура микробных сообществ верховых и низинных торфяников Томской области. Почвоведение, 2012, 3: 317.

Институт микробиологии и биотехнологии АН Молдовы, Поступила в редакцию MD 2028 Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Академическая, 1, 7 мая 2012 года

BIOMASS OF SOIL MICROORGANISMS IN ARABLE CHERNOZEM OF MOLDOVA

N.I. Frunze

S u m m a r y

With the use of rehydration method the author investigated the annual dynamics of microbial biomass supply in weakly humus chernozem on the grounds of perennial soil station under monocultures, and also in crop rotation of cereal and cultivated crops on different backgrounds of organic and mineral fertilizers on experiment variants. In connection with cultivating culture, a mode of tillage and a dose of fertilizers the content of microbial mass was varied in the range of 0.202-1.06 mg C/h, that represents 1.34-2.53 % from total soil carbon. It was shown, that arable soils are more poor on content of microbial biomass as compared with virgin lands. The micromycetes, taking an active part in transformation of soil substances, on studied areas were presented by seven genera: Penicillium , Trichoderma , Alternaria , Fusarium , Mucor , Aspergillus and Botrytis with reliable domination of Penicillium genus. These results support this fact, that microorganism environment during practical using of soils acquires a carbooligotrophic properties, which limit the production of microbial biomass and thereby decrease of soil productivity.

Редакция журнала «Сельскохозяйственная биология» выполняет рассылку электронных оттисков опубликованных статей

Для получения электронного оттиска Вам необходимо:

-

❖ отослать точное описание заказа (авторы и название статьи, год, номер журнала, страницы) по адресу agrobiol@mail.ru , указав Ваши фамилию, имя, отчество (полностью), город, где проживаете, контактные e-mail и телефон;

-

❖ получить из редакции по своему контактному e-mail подтверждение заказа (с присвоенным ему номером);

-

❖ оплатить услугу, указав в платежном документе в графе «Назначение платежа» присвоенный заказу номер и Ваши фамилию, имя, отчество.

Оттиски высылаются на Ват контактный e-mail после зачисления оплаты на счет редакции.

Банковские реквизиты редакции:

Получатель: Банк получателя:

ИНН 7708051012 Редакция журнала «Сельскохозяй- Сбербанк России ОАО г. Москва, ственная биология», Марьинорощинское ОСБ 7981, БИК 044525225, г. Москва, р/с 40703810638050100603 к/с 30101810400000000225

В назначении платежа укажите номер заказа, Ваши фамилию, имя, отчество.

Стоимость услуги:

-

❖ один оттиск — 120 руб.,

-

❖ не более шести оттисков (абонемент) — 360 руб.,

-

❖ не более двенадцати оттисков (абонемент) — 700 руб.

Цены приведены с учетом НДС 10 %. Абонементное обслуживание предполагает предоставление указанного числа оттисков за период не более каждого текущего года по предоплате .