Биомасса водорослей и содержание хлорофилла "А" в планктоне рек бассейна Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ

Автор: Горохова Ольга Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-3 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные о величинах биомассы и содержании хлорофилла-а в фитопланктоне некоторых рек-притоков Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Пределы изменения биомассы в реках составили от 0,01 до 6,40 мг/л, концентрации хлорофилла-а - от 0,01 до 13,71 мкг/л, удельного содержания хлорофилла-а - 0,36-1,48. Уровень биомассы и содержание хлорофилла-а в р. Уса и её притоках, а также в исследованных участках р. Чагра в основном соответствуют олиго-мезотрофии. Трофический статус р. Б. Иргиз, оцененный по показателям фитопланктона, изменяется от олиго-мезотрофии до эвтрофии на некоторых участках. При неоднородности распределения количественных показателей планктона по длине рек, в целом наблюдается увеличение биомассы и концентрации хлорофилла «а» вниз по течению; для устьевых участков большое значение имеет наличие подпора и особенности его влияния на гидрологический режим низовья реки. Для исследованных водотоков динамика биомассы водорослей соответствует изменениям концентрации хлорофилла-а. Анализ изменения состава доминирующих групп водорослей и величин удельного содержания хлорофилла-а в планктоценозах выявил положительную корреляционную связь этих показателей только с биомассой водорослей отдела Chlorophyta. Таксономические и структурные характеристики альгоценозов имеют статистически значимую связь с гидрологическими факторами, тогда как связи их с содержанием биогенных веществ в условиях эвтрофии не выявлено.

Биомасса фитопланктона, содержание хлорофилла, трофический статус, реки-притоки куйбышевского, саратовского и волгоградского водохранилищ

Короткий адрес: https://sciup.org/148314072

IDR: 148314072 | УДК: 582.26.574.5

Текст научной статьи Биомасса водорослей и содержание хлорофилла "А" в планктоне рек бассейна Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ

Водоросли планктона, микрофитобентоса и перифитона – важнейшие первичные продуценты в малых и средних водотоках. В мониторинге и экологических исследованиях величины летней биомассы и содержание основного фотосинтетического пигмента хлорофилла-а являются одними из характеристик степени развития фитопланктона и его активности и используются для оценки трофического статуса водных объектов (Винберг, 1960; Бульон, 1983; Трифонова, 1993; Минеева, 2004). Гидробиологические исследования, проводимые на малых реках Поволжья (территории освоенной в промышленном и сельскохозяйственном отношении) актуальны и дают возможность оценки их состояния для рационального использования и охраны водных ресурсов.

Цель настоящей работы – охарактеризовать равнинные реки-притоки волжских водохрани-

лищ по уровню биомассы фитопланктона и содержанию хлорофилла-а; рассмотреть особенности изменения состава массовых групп водорослей в их взаимосвязи с концентраций хлорофилла-а в планктоценозах исследованных рек.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом послужили данные, полученные в июле 2016 и 2017 гг. при изучении фитопланктона равнинных рек-притоков Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Исследования проведены на малых и средних (длина от 18 до 675 км) реках: Уса (бассейн Куйбышевского водохранилища) с её притоками первого порядка (Муранка, Теренгулька, Тише-рек), а также Чагра (Саратовское водохранилище) и Большой Иргиз (Волгоградское водохранилище). Изучение фитопланктона водотоков проведено от истока до устьевой части, которая в рр. Уса, Чагра, Б. Иргиз находится в разной степени подпора водами водохранилищ и представляет собой их заливы. Число станций в зависимости от длины реки составляло от 4 до 25.

На р. Чагра исследования проведены только на участке нижнего течения и устьевом. Содержание основных биогенных элементов, определяющих трофические условия, в воде исследованных рек высокое: Nмин от 0.7 до 2.3 мг/дм3, Pмин от 0.4 до 3.6 мг/дм3. В табл. 1 показаны некоторые гидрологические характеристики водотоков измеренные на станциях отбора проб.

Альгологические пробы для изучения видового состава водорослей, оценки их численности и биомассы были собраны одновременно с пробами воды для определения содержания хлорофилла-а с горизонта 0-0,5 м. Сбор и обработка материала проведены в соответствие с методами, принятыми в гидробиологии; биомасса фитопланктона вычислена счетно-объемным методом, концентрация хлорофилла-а определена спектрофотометрически (SCOR-UNESCO, 1966; Макарова, Пичкилы 1970; Методика изучения.., 1975). Оценка связи показателей фитопланктона с абиотическими параметрами проведена с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

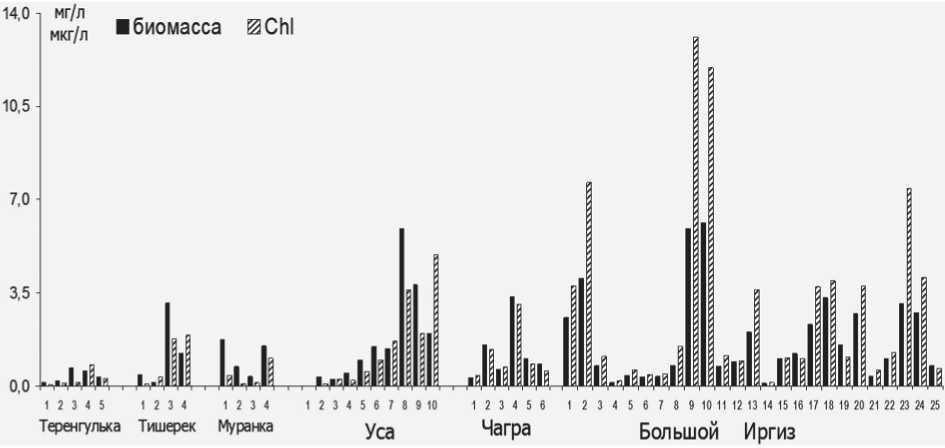

Для исследованных рек характерна продольная экологическая неоднородность. Гидрологи- ческие особенности и разнообразие биотопов способствует формированию существенных ценотических различий фитопланктона на каждой из станций, обусловливая не только динамику таксономического состава, но и количественной структуры планктонных сообществ водорослей (рис. 1). Такие факторы как скорость течения, прозрачность, а также зарегулирование оказывают значимое влияние на состав и количество водорослей, в планктоне. Например, на р. Уса и её притоках слабым развитием водорослей характеризуются биотопы на участках с глинистым грунтом и высокой мутностью воды, низкой освещенностью под пологом леса, сравнительно высокими скоростями течения (более 0.1 м/с). Обогащению состава альгофлоры способствует наличие водной растительности, в том числе ценозов макрофитобентоса из нитчатых и слоевищных форм родов Cladophora Kütz., Monostroma Thuret (Chlorophyta), Vaucheria De Candolle (Xanthophyta), c развитыми на них диатомовыми обрастаниями, представители которых попадают в планктон.

В реке Б. Иргиз, на участках с замедленным течением или подпруженных дамбами, создаются условия для развития в фитопланктоне большого количества зелёных водорослей из порядков Volvocales, Chlamydomonadales,

Таблица 1. Некоторые гидрологические характеристики рек в местах сбора проб

|

Показатели |

Реки |

||

|

Уса и ее притоки |

Чагра |

Б.Иргиз |

|

|

Глубина, м |

0.1-2.5 |

0.9-3.0 |

0.1-2.7 |

|

Прозрачность, м |

0.1-1.0 |

0.9-1.5 |

0.5-1.5 |

|

Скорость течения, м/с |

0.02-0.7 |

0.1-0.3 |

0.1-0.8 |

|

Температура, °С |

9.5-24.2 |

22.8-26.7 |

24.8-28.5 |

Рис. 1. Изменения биомассы и содержания хлорофилла-а по длине исследованных рек

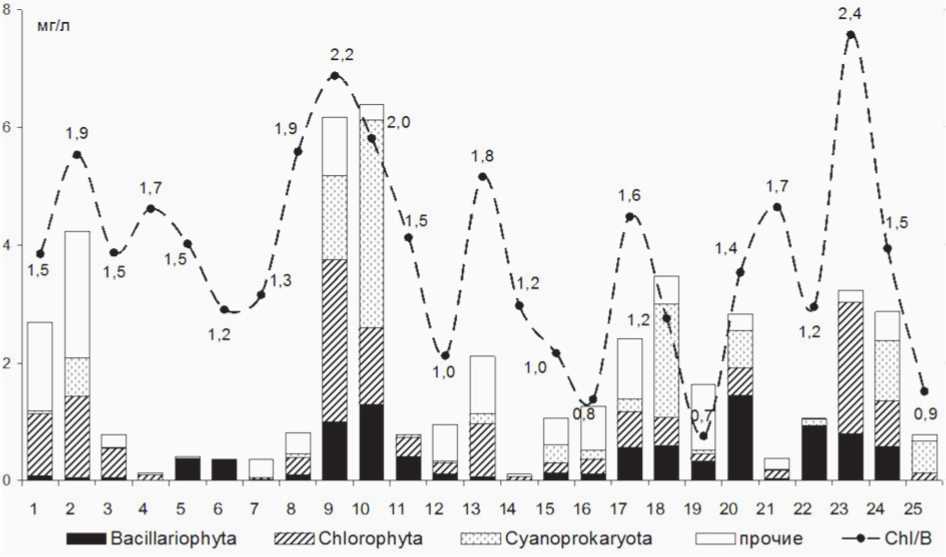

Chlorococcales, многочисленны и разнообразно могут быть представлены виды порядков Cryptomonadales и Euglenales (ст. 1, 2, 9, 10, 18, 23). Кроме того в среднем и нижнем течение этой реки в местах с замедленным и зарегулированным течением (ст. 9, 10, 18), отмечено доминирование Cyanoprokaryota и небольшое «цветение воды». Подобные структурные особенности фитопланктона отмечены и для других исследованных нами водотоков, в условиях изменения гидродинамического режима, однако для р. Б. Иргиз они оказывают наибольшее влияние на облик планктона: если в целом для верхнего и среднего течения всех рек в условиях проточности характерно преобладание в планктоне Bacillariophyta, то для планктона этой реки Bacillariophyta и Chlorophyta.

Для устьевых участков рек большое значение имеет наличие подпора, от особенностей влияния которого на гидрологический режим зависит уровень развития фитопланктона и степень его сходства с планктоном водохранилища. Например, биомасса водорослей Усинского залива (ст. 8-10), находящегося в зоне максимального подпора Куйбышевского водохранилища, существенно выше, чем в р. Уса (рис. 1). При этом ведущую роль в альгоценозах играют Cyanoprokaryota, доминирующие в летнем планктоне приплотинного плеса водохранилища, тогда как для самой реки характерен диатомовый планктон. В устьях рек Чагра (ст. 6) и Б. Иргиз (ст. 25) также отмечен планктон, сходный не с вышележащими участками водотоков, а с тем, который развивается в водохранилище. Однако, количество фитопланктона в устьевых участках невелико (рис. 1) и сравнимо с таковым в водохранилищах в местах впадения этих рек. Следует отметить, что в устьевых участках рек состав массовых видов водорослей и его изменения по мере удаления от места соединения реки с водохранилищем являются показателями степени их гидрологического взаимодействия. Количественные же характеристики фитопланктона в зоне смешения и трансформации вод очень изменчивы и отражают сложность формирования структуры альгоценозов экотонных зон. Несмотря на неоднородность состава и динамику количества водорослей в планктоне, для водотоков в целом отмечено увеличение биомассы и концентрации хлорофилла «а» от истока к устью.

Проведенный корреляционный анализ не выявил зависимости изменения продукционных показателей фитопланктона от количества биогенных веществ (Nмин и Pмин). Получена достоверная отрицательная связь концентрации хлорофилла-а, а также величины биомассы со скоростью течения в реках (соответственно r = -0.65, r = -0.71, P ≤ 0.05), и содержания хлорофилла-а с прозрачностью воды (r = -0.52, P ≤ 0.05). Для равнинных водотоков волжского бассейна показано влияние на продуктивность и фотосинтезирующую деятельность фитопланктона таких важнейших факторов как высокая проточность, наличие взвешенного вещества, гидрооптический режим (Экология фитопланктона…, 1989; Охапкин, 1994, 1997).

Таким образом, для исследованных рек характерны значительные изменения состава и количества планктонных водорослей, связанные, прежде всего с гидрологическими особенностями, тогда как зависимости показателей фитопланктона от содержания биогенных веществ в условиях эвтрофии выявить не удалось.

Динамика биомассы фитопланктона в реках соответствует динамике концентрации хлорофилла-а (рис. 1); изменения удельного содержания хлорофилла и величин биомассы имеют значимую корреляционную связь (r = от 0.67 до 0,97, P ≤ 0.05). Характер же взаимосвязи биомассы и содержания хлорофилла-а с таксономической структурой альгоценозов в планктоне рассматриваемых водотоков – наиболее изменчивый показатель. Исследованиям, касающимся выявлению зависимости продукционных показателей фитопланктона от его таксономического состава, посвящен ряд работ, многие авторы подчеркивают неоднозначный характер связи этих параметров (Елизарова, 1974; Desortova, 1981; Елизарова, 1983; Трифонова, Десортова, 1983; Минеева, Щур, 2012; Минеева и др., 2014). Из исследованных нами водотоков выраженная изменчивость показателей фитопланктона характерна для наиболее протяженной реки Б. Иргиз, что дает возможность рассмотрения их взаимосвязи как между собой, так и с гидрологическими особенностями. Так, диапазон биомассы фитопланктона реки составил от 0,11 до 6,39 мг/л, хлорофилла-а – от 0,22 до 13,71 мкг/л (рис. 1, 2); кроме того по длине водотока наблюдается разнообразие и смена состава преобладающих групп водорослей – ими являются диатомовые, зеленые и цианопрокариоты, которые в различных соотношениях формируют биомассу (рис. 2). Наиболее разнообразен и изменчив состав доминирующих видов Chlorophyta (до 40 таксонов внутриродового ранга), который варьирует от фитофлагеллят этого отдела (ст.1, 2) до планктонных видов порядка Chlorococcales (ст. 8, 13, 18) или их сочетания (ст. 9,10, 23, 24). Для диатомовых водорослей на станциях наиболее близких к водохранилищу (ст. 23-25) характерно преобладание видов класса Centrophyceae (родов Cyclotella, Stephanodiscus). В планктоне же самой реки чаще доминируют виды класса Pennatophyceae (в основном рода Fragilaria), а из Centrophyceae – Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., на некоторых участках в структуре биомассы

Рис. 2. Соотношение основных отделов водорослей в суммарной биомассе фитопланктона и динамика содержания хлорофилла-а по длине р. Б. Иргиз

значимо участие форм обрастаний и бентоса. Доминирование Cyanoprokaryota в основном отмечается, как сказано выше, на участках с замедленным течением, массовые виды состоят из форм, вызывающих «цветение» воды (роды Microcystis, Anabaena).

Таким образом, таксономическая структура биомассы фитопланктона имеет на разных участках р. Б. Иргиз заметные отличия. Проведенный анализ связи таких параметров как: биомасса групп водорослей, доминирующих в планктоне реки, и удельная концентрация хлорофилла-а выявил статистически значимую зависимость (r = 0.75, P ≤ 0.05), только с биомассой зеленых водорослей. Кроме того, можно отметить увеличение соотношения Схл/В, при доминировании в альгоценозах как водорослей отдела Chlorophyta так и комплекса Chlorophyta+Bacillariophyta (рис. 2). В остальных исследованных нами реках, наблюдалась положительная корреляционная связь этих показателей также лишь с биомассой Chlorophyta (r = от 0.58 до 0.72, P ≤ 0.05), исключение составил Усинский залив Куйбышевского водохранилища, где при доминировании в планктоне цианопрокариот, связи с биомассой зеленых водорослей не отмечено.

Уровень биомассы и содержание хлорофил-ла-а, отражающие трофическое состояние водного объекта, в р. Уса и её притоках, а также в исследованных участках р. Чагра в основном соответствуют олиго- мезотрофии. В летнем планктоне Усинского залива по данным 2015-2017 гг. биомасса и содержание хлорофилла-а чаще на порядок-два выше, чем в реке и находятся в пределах эвтрофных значений. Для планктона р. Б. Иргиз, характерно своеобразное чередование участков с различными величинами биомассы и содержания хлорофилла-а (рис. 2), что связанно с рассмотренными выше гидрологическими особенностями водотока. Трофический статус реки, оцененный по показателям фитопланктона, изменяется от олиго - мезотрофии до эвтрофии на отдельных участках. Удельное содержание хлорофилла-а в биомассе фитопланктона исследованных рек показано в табл. 2; полученные значения не выходят за пределы, известные из литературы для водоемов и водотоков (Елизарова, 1974; Елизарова, 1983; Экология фитопланктона…, 1989; Минеева, Щур, 2012).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для исследованных рек характерна динамика таксономического состава и количественной структуры планктонных сообществ водорослей, связанная с гидрологическими особенностями водотоков, при этом в целом наблюдается увеличение биомассы и концентрации хлорофилла «а» от истока к устью. Для устьевых участков рек большое значение имеет наличие подпора, от особенностей влияния которого на гидрологический режим зависит уровень развития фитопланктона.

Пределы изменения биомассы фитопланктона в реках составили от 0,01 до 3,36 мг/л, концентрации хлорофилла-а от 0,01 до 3,06 мкг/л. Для р. Б. Иргиз эти показатели выше

Таблица 2. Средние величины удельного содержания хлорофилла-а в биомассе фитопланктона исследованных рек

|

Реки |

||||||

|

Теренгулька |

Тишерек |

Муранка |

Уса |

Усинский залив |

Чагра |

Б. Иргиз |

|

0,76±0,58 |

1,14±0,93 |

0,36±0,25 |

0,66±0,33 |

1,21±1,11 |

0,96±0,25 |

1,48±0,42 |

(0,10-6,40 мг/л, и 0,13-13,71 соответственно). Удельное содержание хлорофилла-а в биомассе фитопланктона исследованных рек изменяется в следующих пределах: 0,36-1,14 (в р. Б. Иргиз - 1,48). Динамика биомассы фитопланктона в реках соответствует динамике концентрации хлорофилла-а; изменения удельного содержания хлорофилла и величин биомассы имеют значимую корреляционную связь (r = от 0.67 до 0,97, P ≤ 0.05).

Количественные показатели фитопланктона в реках не отражают уровень трофического состояния водотоков по содержанию биогенных элементов и в большей степени находятся под влиянием гидрологических факторов.

Уровень биомассы и содержание хлорофилла-а, в р. Уса и её притоках, а также в исследованных участках р. Чагра в основном соответствуют олиго- мезотрофии. Для планктона р. Б. Иргиз, характерно чередование участков с различными величинами биомассы и содержания хлорофилла-а. Трофический статус этой реки, оцененный по показателям фитопланктона, изменяется от олиго- мезотрофии до эвтро-фии на отдельных участках, что связанно гидрологическими особенностями водотока.

Положительная корреляционная связь биомассы и содержания хлорофилла-а с таксономической структурой альгоценозов в исследованных нами реках наблюдалась только с биомассой водорослей отдела Chlorophyta (r = от 0.58 до 0.72, P ≤ 0.05).

Малые реки – часть лотических систем Волжского бассейна. Оценка их экологического состояния требует мониторинговых исследований, которые предполагают накопление и комплексный анализ информации о структурнофункциональных особенностях их биотических компонентов, изучение закономерностей существования и прогноз устойчивости экосистем (Зинченко и др., 2018).

Список литературы Биомасса водорослей и содержание хлорофилла "А" в планктоне рек бассейна Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ

- Бульон В.В. Первичная продукция планктона внутренних водоемов. Л.: Наука, 1983. 50 с.

- Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. Минск: Изд-во АН БССР, 1960. 330 с.

- Трифонова И.С. Оценка трофического статуса водоемов по содержанию хлорофилла «а» в планктоне // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. 1993. СПб: Гидрометеоиздат. С. 158-166.

- Минеева Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. М.: Наука, 2004. 156 с.

- SCOR-UNESCO Working group № 17. Determination of photosynthetic pigments in sea-water // Monographs on Oceanologic Methodology. Paris. UNESCO. 1966. P. 9-18.