Биомедицинский кластер в Томской области. Особенности формирования организационной структуры

Автор: Стреляева Анна Евгеньевна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Точка зрения

Статья в выпуске: 4 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена проблеме выбора организационной структуры при формировании биомедицинского кластера. По результатам исследования опыта кластерных структур зарубежных стран и РФ автором предложен вариант организационной структуры кластера “Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии” для Томской области с учетом множества региональных особенностей.

Инновационный кластер, организационная структура, бизнес-партнеры, научное сообщество, биомедицина, экономический эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/14919885

IDR: 14919885 | УДК: 334.784

Текст научной статьи Биомедицинский кластер в Томской области. Особенности формирования организационной структуры

Проблема конкурентоспособности государства, его экономики, жизнестойкости общества в целом становится все более актуальной. Эта тема активно обсуждается, в том числе и в научной литературе, однако до сих пор она остается очень далекой от своего разрешения. Существует множество способов решения этой проблемы, один из которых – формирование национальной инновационной системы. Классики, в частности М. Портер [1], предлагают один из способов достижения конкурентоспособности – кластеризацию экономики. Большинство ученых, занимавшихся данной проблемой, опираясь на успешный опыт развитых стран, в которых использовали кластеризацию экономики для становления страны как инновационной державы, пришли к выводу, что именно такой подход может стать основой для национальной инновационной системы.

Цель работы: обосновать целесообразность формирования кластера в Томской области, предложить его организационную структуру, исходя из возможностей и предпосылок региона.

Инновационный кластер, являясь одной из эффектив- ных форм достижения конкурентоспособности, представляет собой неформальное объединение усилий различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров, индивидуальных предпринимателей, органов государственного управления, общественных организаций, вузов и т.д.). Функционирование кластера за счет высокой эффективности его производственнотехнологической структуры способствует снижению совокупных затрат на исследование и разработку новшеств с последующей их коммерциализацией. Это позволяет участникам кластера стабильно осуществлять инновационную деятельность в течение продолжительного времени.

При формировании кластера в первую очередь встает вопрос о выборе организационной структуры. Важно отметить, что в этом вопросе единой общепризнанной модели не существует, поэтому целесообразно исследовать опыт развитых стран, которые, следуя принципам кластерного подхода, добились успехов в повышении конкурентоспособности территорий и заняли достойное место в мировой экономической системе.

Так, для США характерен либеральный подход, который описан в классических работах о кластерах, напри- мер, М. Портером [1]. В этом случае основой организационной структуры индустриального кластера является рыночное взаимодействие между фирмами, которое может проходить как вертикально, так и горизонтально. Основным критерием отношений с поставщиками является прежде всего цена. Четких доверительных отношений крупной компании с мелкими не образуется, в зависимости от рыночной конъюнктуры крупная фирма легко расстается с одними поставщиками и заключает договоры с другими. Государство входит в данную организационную структуру в основном своими федеральными органами, которые контролируют соблюдение антимонопольного законодательства: поддерживают конкуренцию и рыночные институты, разрабатывают судебные механизмы решения споров, поддерживают рыночных посредников. Кластеры развиваются в США довольно успешно. Описанная выше структура в условиях экономики этой страны является весьма эффективной: в кластерах задействовано 57% всего трудоспособного потенциала страны, доля кластеров в ВВП – 61%, производительность труда в кластерах выше средней на 44% [2].

Организационная модель кластерного развития экономики в Японии основана на лидерстве одной крупной фирмы, в которой сконцентрировано производство. Используется эффект масштаба, бизнес интегрируется и вертикально, и горизонтально. Доступ к заказам мелких фирм-членов кластера организован не по рыночным принципам, а в зависимости от их места в иерархической цепочке. Например, автопромышленный кластер, возглавляемый фирмой “Тойота”, имеет многоступенчатую сеть из 122 прямых поставщиков и почти 36 тысяч субподрядных малых и средних предприятий [3]. Так как головная фирма в такой системе имеет ограниченное количество основных поставщиков, с ними формируются весьма доверительные отношения, последние могут даже в какой-то степени влиять на политику компании. Кроме того, в организационной структуре кластера большое значение имеют ассоциации, но они в Японии носят, как правило, неформальный характер и в основном предназначены не для продвижения кластера вовне, а для отстаивания интересов поставщиков перед основной компанией [3]. Японская модель имеет ряд преимуществ: она позволяет производить технологически сложный продукт, контролирует его высокое качество, позволяет проводить крупномасштабные исследования, опираясь на ресурсы головной фирмы. Малая фирма совершенно неконкурентоспособна и полностью зависит от основной компании. При этом в большой фирме имеются высокие постоянные издержки производства, для покрытия которых она вынуждена в основном ориентироваться на экспорт. Последнее обстоятельство связано с тем, что внутренний рынок Японии довольно мал и не позволяет покрывать издержки поддержания гигантской инфраструктуры. Государство действует через центральные органы преимущественно в направлении содействия укрупнению бизнеса и поддержке, прежде всего, крупных фирм. Связь фирм с вузами и научно-исследовательскими институтами осуществляется через государство, кроме того, крупный концерн имеет возможность проводить собственные исследования. Большое значение в японской организа- ционной структуре кластера играют технопарки. После принятия в 1983 г. концепции развития технополисов в Японии было создано более 100 технопарков, обеспечивших образование исследовательских комплексов, которые способствовали быстрому развитию деловых и научно-технических связей [4]. Кластерная политика в Японии довольно эффективна. Так, например, с 2000 по 2007 гг. продажи у кластерных участников увеличились на 28,1% (в среднем по Японии всего на 3%), прибыль на 113% (27,6%), занятость на 1,8% (по всей стране имелось падение на 5,4%) [4].

Кластерная модель Финляндии практически аналогична по организационной структуре японской модели и основана на поддержке крупной фирмы, способной самостоятельно осуществлять инновации и организовывать экспорт. Такая близость организационных структур кластеров в странах с явно разной культурой свидетельствует о том, что объяснение выявленной закономерности лежат в экономической плоскости: небольшие размеры страны, бедность ее природных ресурсов и ориентация на экспорт. Кластерная экономика Финляндии постоянно демонстрирует свою эффективность: ВВП на душу населения $40 411 (2011). В 2003 и 2006 гг. Финляндия была самой конкурентоспособной из малых стран [5].

В целом проведенный анализ организационных структур зарубежных кластеров показал, что вариантов формирования кластерных образований большое множество, и эффективность их деятельности зависит от многих факторов. Это и экономические, и политические, и социальные особенности той или иной страны. Следовательно, механический перенос удачного опыта кластеризации экономической системы из одной страны в другую невозможен. Для каждой страны этот процесс индивидуален. Кластерная политика, проводимая правительствами различных стран, также зависит от национальных особенностей и моделей кластеризации, которые могут формироваться как предприятиями самостоятельно – “снизу-вверх”, так и по инициативе органов государственной власти – “сверху-вниз”. Учитывая особенности РФ, такие как сравнительная слабость частного сектора, который недавно сформировался; большие размеры страны и разнообразие ее регионов; советские традиции планирования, в результате которых сложились централизованные территориально-производственные комплексы; недостаточный уровень развития рыночной ментальности, кластеризация в России на данном этапе не может обойтись без весомой поддержки государства.

В 2011 г. в Томской области был сформирован инновационный территориальный кластер “Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии”, главная задача которого состоит в том, чтобы, пользуясь потенциалом региональной экономики и объединения предприятий, расположенных на данной территории, выйти на международный рынок с конкурентоспособной продукцией. В кластер вошли четыре высших учебных заведения Томска: Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России (СибГМУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИТПУ), Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИТГУ), Томский

*

Органы власти РФ и ТО (Центр кластерного развития)

♦

Координационный совет

Стратегический департамент

Исследования и разработки:

ИФПМ ТФ СО ВХН, СибГМУ НИТГУ, нитпу ТУСУР

Бизнес-партнеры :ООО «Аквелит». ООО «Передовые порошковые технологии», ООО «ФРЭНСИС *'1^^мсдикал». ООО

**

|

Отдел ночного прогноза |

Отдел коммерциализации и маркетинга |

Информационно -юридический отдел |

« МсдЛайн». ООО «Синтсгал».

ООО «Элекгропульс», ооо«нтм», ООО «Геномная

диагностика». ООО «БиоМедСиб». ООО «Томские

Подготовка

кадров

Повышение квалификации персонала подготовка кадров для наиных и промышленных организаций. кл рсы для епденгов медицинских специальностей, образовательные программы для враюй и медперсонала

В сфере зюномики, маркетинга и инвестиций, в области внеш незконом ичсс кой деятельности, спсциализированн ыс посреднические фирмы, ритейлинговые ассоциации.

выставки, ярмарки, интсрнст-рссурсы

клеточные технологии», ООО «Диагностика +», ООО «Диагностика XXI века»; ООО «Новохим; ООО «Альдо-Фарм»; ЗАО «Альдомсд»; ООО «Полипластинжи ниринг»; ООО «Тлиоксаль-Т»

Финансирование: бюджетные средства, гранты. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, РВК, собственные средства участников кластера и др.

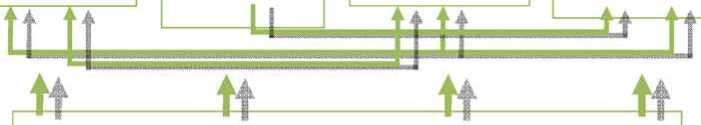

Рис. 1. Организационная структура инновационного территориального кластера “Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии”: * – поставщики; ** – потребители продукции и услуг

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР); четыре академических института, входящих в СО РАМН: ФГБУ “НИИ фармакологии” СО РАМН, ФГБУ “НИИ кардиологии” СО РАМН, ФГБУ “НИИ онкологии” СО РАМН, ФГБУ “НИИ медицинской генетики” СО РАМН; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН и 18 предприятий (ООО, ЗАО) – производителей биомедицинской и фармацевтической продукции. Между участниками было подписано соглашение о совместной деятельности. Автор лично сопровождал этот процесс. Потребность объединения указанных учреждений в кластер обусловлена наличием квалифицированных трудовых и других ресурсов в области фармацевтики и медицинской техники, а также необходимостью достижения одних и тех же целей в области медицины. Все они занимаются разработками проектов в сфере биотехнологии и медицины, в том числе инновационных. Проекты касаются различных социально значимых заболеваний и направлены как на их диагностику, так и лечение.

Эффективное сочетание внутрикластерной кооперации и внутренней конкуренции, сетевой характер взаимодействия участников (инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, учреждений науки и образования) дают возможность сформировать ориентированную на результат цепочку распространения новых знаний, технологий и инноваций, а также достичь синергетического эффекта в части повышения конкурентоспособности предприятий и организаций, входящих в кластер.

В условиях дефицита ресурсов встает проблема их приоритетного использования. Выбор этих приоритетов зависит главным образом от того, какие отрасли в России выбраны в качестве ведущих направлений для поступательного развития государства. В Стратегии развития РФ до 2030 г. Правительством РФ определены пять приоритетных направлений, среди которых важнейшим признана биомедицина. Учитывая возможности Томского региона, целесообразно развивать именно эту отрасль. Достижения томской научной школы в области медицины широко известны в стране и за рубежом; создана соответствующая производственная база; указанные выше вузы осуществляют подготовку специалистов, необходимых для решения задач в рамках функционирования кластера; подготовка кадров высшей квалификации проводится на базе научно-исследовательских учреждений (НИУ). Научный потенциал региона представлен НИУ, подведомственными СО РАН (7 НИУ), СО РАМН (6 НИУ), Федеральному медико-биологическому агентству (2 НИУ), а также АНО “НИИ микрохирургии”, Институтом развития образовательных систем Российской академии образования и Сибирским НИИ сельского хозяйства и торфа СО Российской академии сельскохозяйственных наук.

Опираясь на опыт зарубежных стран, а также учитывая региональные особенности и возможности, можно предложить наиболее приемлемый вариант формирования организационной структуры инновационного территориального кластера “Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии” (рис. 1). Далее представлена краткая характеристика отдельных состав- ляющих организационной структуры кластера.

-

I. Координационный совет – управляющий орган кластера. К его основным функциям относят определение целевых показателей развития кластера, оценку промежуточных результатов в соответствии с целевыми показателями, принятие решений о соответствии фармацевтических компаний требованиям, предъявляемым к участникам кластера. Также координационный совет может принимать решения по мерам поддержки участников кластера, реализации инвестиционных и исследовательских проектов и пр.

Орган управления также несет ответственность за своевременное информирование участников о перспективных направлениях развития кластера, в том числе возможностях эффективного внедрения продукции в медицинскую практику, а также о потенциале и материальнотехнических ресурсах научных и образовательных учреждений в целях реализации совместных проектов. Для соблюдения интересов всех участников орган управления кластером должен обеспечить единый подход при формировании договорных отношений и выполнении совместных проектов в сфере разработки, производства и реализации фармацевтической продукции.

Координационный совет кластера включает представителей заказчика, научной группы и бизнес-группы. Представителем заказчика является сотрудник центра кластерного развития (ЦКР); научной группы – проректор по научной работе одного из вышеуказанных вузов. Задача представителя науки состоит в том, чтобы определить в своем подразделении специалистов, способных достигать стратегические цели кластера. Представитель бизнеса – один из директоров предприятий, входящих в биомедицинский кластер. Он предоставляет информацию о возможности осуществления проекта в том или ином направлении.

-

II. Стратегический департамент – отдел, подчиняющийся координационному совету. Стратегический департамент представлен несколькими подразделениями. 1. Отдел научного прогноза, целью деятельности которого является определение перспективных направлений научного развития. В его функции входит: осуществление мониторинга научных изысканий в области диагностики, медицинских приборов и оборудования, биоматериалов, фармацевтики; составление информационных листов-отчетов о проведенных научных изысканиях, проектах, разработках. 2. Отдел коммерциализации и маркетинга, основной целью которого является поиск источников финансирования, продвижение товаров на рынок, а также мониторинг грантовой, фондовой и любой другой поддержки (бизнес-ангелы, венчурные фонды и т. п.). 3. Информационно-юридический отдел, который отвечает за информационно-аналитическое сопровождение деятельности и юридическую поддержку, в том числе составление договоров взаимодействия между участниками кластера, защиту и охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, создание и поддержку сайта, электронной базы научной и промышленной продукции кластера, размещение информационных листов–отчетов в бумажном и электронном виде, обеспечение взаимодействия с инновационными инфраструктурами Томска,

Томской области, других регионов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. 4. Научно-исследовательская группа кластера представлена вузами: СибГМУ, НИТПУ, НИТГУ, ТУСУР. Объединение усилий классического и медицинского университетов и технических вузов позволяет повысить качество образования. Другими преимуществами совместной деятельности являются: развитие фундаментальной науки, повышение конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда, содействие коммерциализации разработок участников, защите и эффективному использованию интеллектуальной собственности.

Следуя положениям концепции развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации на период до 2015 г. [5], разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации, в вузах-участниках кластера предполагается: организация мест практики и проектной лаборатории, которая станет центром тестирования научных идей и проектов, образовательной площадкой для молодых специалистов; привлечение ведущих специалистов производства к ведению спецкурсов и стажировок на производстве для преподавателей вузов; совместная разработка образовательных программ как для студентов, так и для работников предприятий; создание сектора дополнительного профессионального образования, обеспечивающего повышение квалификации работников предприятий.

Взаимодействие будет осуществляться в рамках совместных исследовательских проектов в процессе прогнозирования развития науки и технологий и коммерциализации результатов исследований. В структуре вузов созданы группы, которые непосредственно занимаются исследованиями в области технологического развития, научно-технического прогнозирования, являются ресурсными центрами для предприятий и организаций биомедицинской отрасли, осуществляют консалтинговую и информационно-аналитическую деятельность (например, Центр проектирования технологических разработок и изделий).

Консалтинговые услуги для участников кластера предоставят: Центр кластерного развития Томской области; Томский центр трансфера технологий (ТЦТТ), а также ОАО Томский Международный Деловой Центр “Технопарк” (ТМДЦ “Технопарк”), соучредителями которого являются ТУСУР, НИТГУ, НИТПУ. ОАО ТМДЦ “Технопарк” развивает несколько научно-технических и коммерческих направлений деятельности: организация выставок-ярмарок, инновационная деятельность, маркетинг и электронная коммерция. Для их осуществления у ОАО ТМДЦ “Технопарк” имеется развитая материально-техническую база: выставочный павильон 2000 кв. м, открытые выставочные площади 3500 кв. м, конференц-зал на 250 мест, выставочное офисное и сервисное оборудование, автотранспорт [7]. Также участники кластера пользуются услугами консалтинговой компании (ТЦТТ). ООО “Наука. Техника. Медицина” (“НТМ”) и ООО “МедЛайн” являются постоянными клиентами компании “Томский центр трансфера технологий”, целью которой является постро- ение эффективной модели коммерциализации инновационных технологий от идеи до продукта на рынке. Для этого она предоставляет своим клиентам комплекс услуг, включающий: оценку коммерческого потенциала разработки, проведение маркетингового исследования, формирование концепции бизнеса, привлечение инвестиций либо трансфер-технологии, продвижение продукции на рынок.

Главной миссией вузов по-прежнему остается образование, то есть обеспечение малых предприятий-участников кластера, являющихся производственными площадками для реализации научных разработок, постоянным притоком высококвалифицированных кадров. В свою очередь компании предоставляют студентам и молодым ученым возможность стажироваться в исследовательских подразделениях, занимающихся созданием инновационной фармацевтической продукции.

Выгода формирования кластера для его участников очевидна. Для предприятий это возможность удовлетворять требования рынка, нуждающегося в регулярных поставках лекарственных препаратов, медицинского оборудования, отвечающих самым современным требованиям качества, находить потенциальных инвесторов и партнеров, обмениваться опытом и знаниями, открывать новые возможности для своего бизнеса, изучать рынок, тенденции его развития в целом; охватывать новые рынки сбыта продукции на основе активной маркетинговой деятельности и политики инноваций, формировать устойчивые контакты с финансовыми и кредитными учреждениями на основе имиджа кластера.

Для научного сообщества самая основная выгода заключается в том, что ученым, предложившим инновационную технологию, не придется терять время на поиски инвестиций для ее внедрения. Они смогут заниматься дальнейшими разработками и исследованиями в области медицины.

Администрация территории заинтересована в увеличении поступлений в региональный бюджет, увеличении доли добавленной стоимости в валовый региональный продукт, создании дополнительных рабочих мест.

Основным аргументом, позволяющим утверждать, что кластер “Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии” в Томской области в дальнейшем будет развиваться и сможет стать основой для эффективной экономической системы на региональном, а в дальнейшем и национальном уровнях, является инновационный характер деятельности данного кластера, ориентированный на долгосрочную стратегию кластеризации экономики.

Во многих источниках экспертами описаны семь основных характеристик кластеров, которые при различных их сочетаниях формируют кластерные стратегии: географическая, горизонтальная, вертикальная, латеральная, технологическая, фокусная, качественная. Но ни одна из этих характеристик не предполагает кластеризацию вокруг “угрозы”. Под этим термином в экономическом аспекте принято понимать проблему, которая может стать причиной реальных изменений негативного характера. Поиски ее решения, то есть преодоление “угрозы”, могут не только способствовать созданию сети соответствую- щих предприятий, но и вывести кластеризацию с регионального уровня на национальный и даже международный уровень в случае, если перед нами “угроза” глобального характера, например, угроза здоровью. Решение данной проблемы способствует организации кластера по созданию благоприятных условий с экологической точки зрения для улучшения качества жизни человека как на региональном, так и национальном уровнях.

В частности, проект создания кластера “Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии” в Томской области ориентирован на преодоление угрозы жизнедеятельности населения планеты в целом, хотя он реализуется исходя из конкретных ресурсов и специфики Томской области.

Следовательно, в процессе кластеризации может формироваться инновационная система на любом уровне: региональном, национальном, международном. И эта инновационная система позволит конкурировать стране на мировом рынке, решит проблему конкурентоспособности, потому что основа ее будет заложена в России, и продукты, являющиеся результатом этой кластеризации, будут принципиально новыми и будут востребованы на мировом рынке.

Таким образом, положительный опыт становления кластера в Томской области с ориентацией на долгосрочные стратегические задачи доказывает целесообразность формирования подобных региональных объединений и в дальнейшем возможность распространения опыта, полученного в Томске, на создание российской национальной инновационной системы в целом.

Список литературы Биомедицинский кластер в Томской области. Особенности формирования организационной структуры

- Портер М. Конкуренция. -М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. -С. 287-296.

- Мировой опыт эффективного развития производственных кластеров . URL: http://ucluster.org/universitet/2010-study/mirovojj-opyt-ehffektivnogo-razvitiya-proizvodstvennykh-klasterov (дата обращения 16 февраля 2012).

- Формирование конкурентоспособных промышленных кластеров в регионе: модели организации и инструменты политики//Воробьев П.В. Центр региональных экономических исследований экономического факультета Уральского государственного университета. -Екатеринбург: Б.И., 2011. -С. 7-8.

- Соколенко С. Японские участники кластеров увеличили прибыль на 86% по сравнению с остальными фирмами . URL: http://ucluster.org/blog/2009/09/yaponskie-uchastniki-klasterov-uvelichili-pribyl-na-86-posravneniyu-s-ostalnymi-firmami/(дата обращения 16 февраля 2012).

- Помитов С.А. Опыт создания кластерных структур . URL: http://www.ekportal.ru/page-id-1910.html (дата обращения 16 февраля 2012).

- Концепция развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации на период до 2015 года . URL: http://www.docme.ru/doc/13939/koncepciya-razvitiya-nauchno-issledovatel._skoj-i-innovac (дата обращения 16 февраля 2012).

- О Технопарке . -URL: http://www.t-park.ru/tparkinfo.aspx?page=4.