Биомеханическая модель надколенника в норме и при повреждении медиальной пателлофеморальной связки

Автор: Калинский Е.Б., Юрова А.С., Лычагин А.В., Кавалерский Г.М., Василевский Ю.В., Тягунова А.И., Логинов Ф.Б., Грицюк А.А., Тарабарко И.Н., Алиев Р.И., Богданов М.М., Липина М.М., Азаркин К.М., Бабкова А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 2 (56), 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: Разработать биомеханическую модель коленного сустава с детальным представлением пателлофеморального сегмента, учитывающую нормальную анатомию костей, суставов, связок и мышц, а также изучить движение надколенника при пассивном сгибании колена.Материалы и методы: Архитектура модели была создана с использованием платформы OpenSim. В модель включены пателлофеморальный сустав с 6 степенями свободы, стабилизаторы надколенника - медиальная пателлофеморальная связка (MPFL), медиальная пателлотибиальная связка (MPTL), латеральный ретинакулум (LR) и контактные поверхности надколенника. Для создания контактных поверхностей использовались Gmsh и Paraview. Моделирование пассивного сгибания коленного сустава с последовательным исключением стабилизаторов надколенника проводилось для оценки их влияния на движение надколенника.Результаты: Разработанная биомеханическая модель позволяет детально анализировать нормальную динамику надколенника и роль различных анатомических структур в его функционировании, что делает её пригодной для дальнейших исследований. Эксперимент с участием всех связок показывает физиологическую норму. Отключение MPTL минимально влияет на наклон и перемещение надколенника, что связано с её небольшим размером. Деактивация MPFL приводит к увеличению латерального наклона и смещения надколенника. Деактивация компонентов LR 1 и 2 вызывает больший медиальный наклон и смещение, а деактивация компонентов 3 и 4 LR приводит к увеличенному латеральному смещению и небольшому дополнительному медиальному наклону.Заключение: результаты показывают, что все связки важны для нормального движения надколенника, подчеркивая важность стабилизирующих структур для поддержания его стабильности при сгибании колена.

Ортопедия, биомеханическая модель, модель коленного сустава, надколенниково-бедренный сустав, кинематика надколенника

Короткий адрес: https://sciup.org/142242546

IDR: 142242546 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-2-45-52

Текст научной статьи Биомеханическая модель надколенника в норме и при повреждении медиальной пателлофеморальной связки

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

В настоящее время внимание ортопедов всего мира обращено на проблему лечения травм и заболеваний связочного аппарата надколенника. Существует великое множество повреждений, способствующих ограничению активности преимущественно молодых людей и формированию у них ранних проявлений остеоартрита. Медиальная патело-феморальная связка (MPFL) является наиболее важной анатомической структурой, которая обычно повреждается при латеральном вывихе надколенника. Повреждение MPFL происходит с частотой 94-100% после вывиха надколенника [1,2,3] Типичный механизм травмы, приводящей к вывиху надколенника— это непрямой вид травмы, при которой возникает внутренняя ротация с высокой вальгусной силой, в положении сгибания коленного сустава под 30 градусов.

Поражения MPFL составляют 3% от общего числа травм колена, в подавляющем большинстве случаев такие повреждения встречаются у девушек в возрасте от 10 до 17 лет, вероятно, из-за значительной слабости связок и недостаточно развитыми активными стабилизаторами надколенника по сравнению с мужским полом [4]. Другие предрасполагающие факторы для вывиха надколенника могут включать в себя латеропозицию надколенника, дисплазию блока бедренной кости, высокое стояние надколенника, увеличение угла «Q» (угла квадрицепса), вальгусную деформацию коленного сустава, гипоплазию медиальной головки четырехглавой мышцы бедра, гипермобильность суставов, наружную торсию большеберцовой кости, пронацию подтаранного сустава и увеличение антеверсии бедренной кости [5]. Многочисленные анатомические и био- механические исследования доказали, что MPFL оказывает сдерживающее действие в диапазоне движений от полного разгибания колена (0°) до контакта надколенника с блоковой бороздой (примерно 30°). [4,6]. Травматические повреждения этой связки могут привести к повторному вывиху в 14–44% случаев, костно-хрящевым поражениям и, в конечном итоге, к раннему остеоартриту [7].

С 1915 г. было предложено около 130 хирургических техник [8,9-10], и до сих пор не существует единого мнения относительно наилучшей методики. В литературе было предложено множество вариантов забора трансплантата: полусухожильной, тонкой, четырехглавой мышцы, собственной связки надколенника, аллотрансплантата или искусственных материалов [11-12], и ни один из них не показал лучших результатов по сравнению с другими. Более того, существуют варианты фиксации на надколеннике и бедре, а также угла сгибания колена во время фиксации. В последние годы аутопластика MPFL стала наиболее часто выполняемым вариантом хирургического вмешательства для восстановления активности пациентов, в том числе профессиональных спортсменов (Рисунок 1). Из-за множества переменных «золотой стандарт» подхода к пациентам с нестабильностью надколенника до сих пор еще не определен. Тем не менее нам известны принципы, которых должен придерживаться хирург-ортопед при выполнении данной манипуляции, среди которых тщательный подбор пациента, предоперационная диагностика и планирование, соблюдение хирургической техники. Идеальный кандидат на аутопластику MPFL должен соответствовать следующим параметрам: морфология блока - нормальная или дисплазия типа А; угол бугристости большеберцовой кости с блоковой бороздой от

0 до 5°; отсутствие чрезмерного увеличения высоты стояния надколенника (индекс Инсалл-Сальвати <1,4); наклон надколенника менее 20° при измерении на аксиальном срезе КТ с использованием мыщелков бедра в качестве контрольной линии. При несоответствии с вышеуказанными параметрами изолированная аутопластика MPFL не рекомендуется, поскольку без разрешения основного заболевания не будет достигнут желаемый результат. В настоящее время, ортопеды придерживаются консенсуса относительно необходимости точной и изометрической реконструкции посредством размещения туннеля бедренной кости [13,14]. Точка Schöttle – это оптимальная точка формирования бедренного туннеля для восстановления изометрии этой связки [15]. Также не стоит забывать, что решающим моментом является сила натяжения трансплантата.

Рисунок 1. Этапы аутопластики MPFL а. Подготовка медиальной поверхности надколенника для фиксации аутотрансплантата б. Фиксация аутотрансплантата на медиальной поверхности надколенника в. Фиксация аутотрансплантата в бедренном тоннеле

Каждая операция имеет свои осложнения и аутопластика MPFL - не исключение. В целом совокупная частота осложнений после реконструкции составляет 26,1%, на что могут влиять возможные неправильно диагностированные предрасполагающие условия и технические ошибки, на долю которых приходится 50% неудач [16]. Таким образом, учитывая отсутствие единого подхода к лечению пациентов с нестабильностью надколенника и высоким уровнем неудовлетворительных результатов, создание инструментов расчета биомеханических параметров надколенника, как важнейшего компонента коленного сустава, представляется чрезвычайно важной и актуальной задачей современной ортопедии. Биомеханические модели коленного сустава могут служить дополнительным инструментом для оценки патологий. На данный момент нет доступных моделей с детальным представлением пателлофеморального сегмента.

Целью данного исследования является создание биомеханической модели коленного сустава с детальным описанием пателлофеморального сегмента, учитывающей нормальную анатомию костей, суставов, связок и мышц, для изучения движения надколенника при пассивном сгибании колена.

Материалы и методы

Существующие биомеханические модели коленного сустава [17-21] часто имеют упрощенную архитектуру пателлофемо-рального сустава, что не позволяет провести более детальные исследования работы стабилизаторов надколенника. Основные недостатки существующих биомеханических моделей следующие: 1) наличие одной степени свободы у надколенника 2) отсутствие контакта надколенника с бедренной костью 3) пересечение мышцами и связками костей в процессе сгибании колена. В ходе данной работы была построена модель, подходящая для исследования патологий движения надколенника.

Архитектура модели была разработана в сотрудничестве с ортопедами Сеченовского университета. В качестве основы для создания усовершенствованной биомеханической модели коленного сустава была выбрана модель с открытым исходным кодом [22], разработанная на платформе OpenSim [23, 24]. Эта модель включает четыре твердых тела, представляющих кости (таз, бедренная кость, большеберцовая кость, надколенник) и два сустава: тибиальнофеморальный сустав (сочленение бедренной кости и большеберцовой кости) и пателлофемо-ральный сустав (сочленение бедренной кости и надколенника). Тибиальнофеморальный сустав обладает шестью степенями свободы, в то время как пателлофеморальный сустав в модели имеет одну степень свободы [22]. Основные изменения, внесенные в модель [22] , описаны ниже.

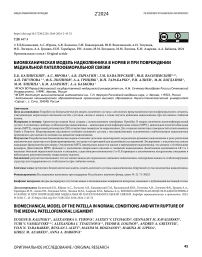

Были добавлены новые возможные направления движения надколенника (Рисунок 2). Изменения положения надколенника при сгибании происходят под воздействием различных сил, включая растяжение и сжатие связок и мышц, контактные взаимодействия между суставными поверхностями.

Рисунок 2 . Возможные направления движения надколенника.

Модель коленного сустава включает в себя следующие элементы: сухожилие надколенника, латеральную коллатеральную связку, подколенную малоберцовую связку, медиальную коллатеральную связку, заднюю крестообразную связку, переднюю крестообразную связку, косую подколенную связку, медиальную пателлофеморальную связку (MPFL), медиальную пателлоти-биальную связку (MPTL) и латеральный ретинакулум (LR). Первоначальная модель коленного сустава не включала MPFL, MPTL и LR. Были добавлены стабилизаторы надколенника: MPFL, MPTL и LR.

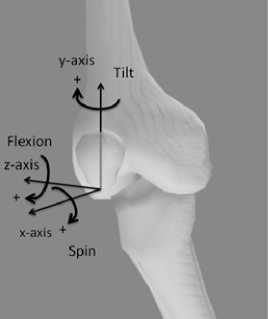

MPFL находится на медиальной стороне колена и соединяет надколенник с бедренной костью. MPTL также расположена медиально и соединяет надколенник с большеберцовой костью. LR располагается на латеральной стороне колена, соединяя надколенник с бедренной, малоберцовой и большеберцовой костями. Сложная структура ретинакулума [25] представлена в модели четырьмя компонентами (рисунок 3). Данные о значениях коэффициентов жесткости и длинах связок MPFL и MPTL в покое можно найти в источниках [26, 27]. Коэффициенты жесткости всех связок LR были установлены таким образом, чтобы обеспечить баланс стабилизаторов при сгибании здорового колена.

Возможные пересечения связок или мышц и костей могут значительно повлиять на результаты моделирования, так как силы в связках и мышцах зависят от их относительного удлинения. Чтобы предотвратить пересечение связок или мышц с костями при сгибании колена, в модель были включены ограничивающие тела. Эти тела представляют собой сферы, эллипсоиды и цилиндры, которые используются для ограничения движения связок и мышц. Если прямая линия, соединяющая точки крепления связки или мышцы, пересекает ограничивающее тело, новое положение связки на поверхности тела рассчитывается одним из алгоритмов OpenSim.

В данном исследовании были добавлены ограничивающие тела для связок MPFL, MPTL и LR (рисунок 3). Эти тела были реализованы в виде эллипсоидов, аппроксимирующих поверхность мыщелков бедренной и большеберцовой костей. Форма и положение эллипсоидов настраивались вручную с помощью графического интерфейса OpenSim. На рисунке 3 показаны примеры двух эллипсоидов: верхний эллипсоид на рисунке 3 аппроксимирует латеральный мыщелок бедренной кости и служит ограничивающим телом для трех компонентов латерального ретинакулума, а нижний эллипсоид на рисунке 3 представляет собой ограничивающее тело для четвертого компонента латерального ретинакулума, предотвращая его пересечение с большеберцовой костью.

Сетки костных структур, использованные в модели [22], были заимствованы из разных источников, поэтому соотношение размеров надколенника и бедренной кости является анатомически некорректным. Для получения реалистичных размеров надколенника относительно бедренной кости, поверхностная сетка надколенника [22] была отмасштабирована.

Масштабирующий коэффициент 0,65 был применен по каждой из осей. Отмасштабированная сетка надколенника использовалась для построения контактной поверхности, форма которой напрямую влияет на взаимодействие между надколенником и бедренной костью.

Рисунок 3. Ограничивающие эллипсоиды для компонентов латерального ретинакулума в биомеханической модели.

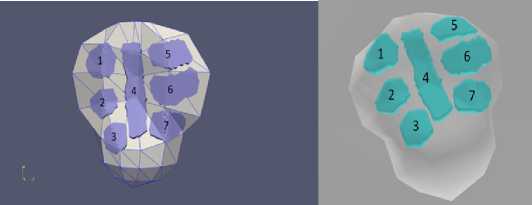

Для возможности оценки нагрузки на различные участки хрящевой ткани на внутренней поверхности надколенникапри помощи биомеханической модели было выделено 7 областей (фасеток):

-

1. Медиальная фасетка надколенника разделена на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю.

-

2. Латеральная фасетка надколенника также разделена на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю.

-

3. Центральная фасетка надколенника (центральный продольный гребень).

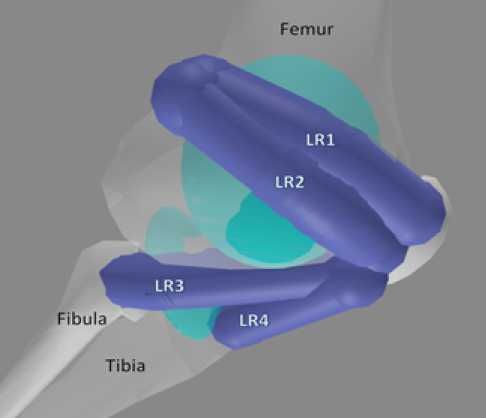

Поверхностные сетки для фасеток были построены на основе поверхностной сетки надколенника при помощи инструментов Paraview [28] и Gmsh [29] (рисунок 4).

Сгенерированные сетки для фасеток надколенника (рисунок 5а) были включены в биомеханическую модель OpenSim в качестве контактных поверхностей (рисунок 5б). В модели присутствовали контактные поверхности медиальной и латеральной частей трохлеарной борозды, контактирующие с надколенником во время сгибания колена [22].

Результаты

Представленная выше архитектура модели содержит все функциональные элементы для исследования пателлофемораль-ного сустава. Для анализа траектории движения надколенника, распределения нагрузки на его поверхность и функционирования стабилизаторов было проведено моделирование пассивного сгибания коленного сустава с использованием инструмента OpenSim Forward Dymamics.

Рисунок 4. Треугольники фасетки надколенника, выделенные на поверхностной сетке надколенника при помощи программы Paraview.

Рисунок 5. а. Вид поверхностных сеток фасеток надколенника в программе б. Фасетки надколенника в биомеханической модели.

Были проведены следующие эксперименты:

-

• включены все связки;

-

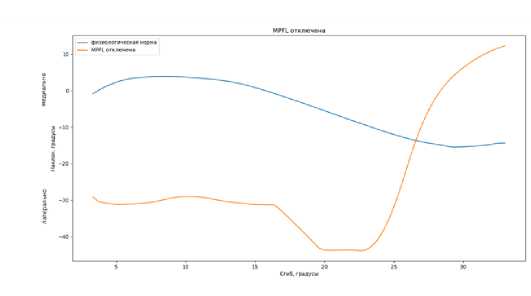

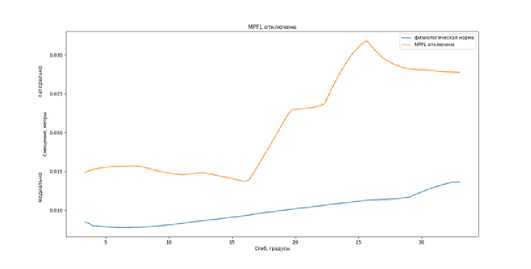

• MPFL отключена;

Результаты экспериментов для сгибания колена на угол 30 градусов приведены на рисунках 6 и 7. На рисунке 7 продемонстрирован график, показывающий значительное латеральное смещение надколенника при угле сгибания 30 градусов. Данный результат соответствует вывиху надколенника при поврежде-нии/разрыве MPFL.

Заключение

Разработана биомеханическая модель для исследования движений надколенника. Было проведено моделирование пассивного сгибания колена при деактивации стабилизатора MPFL. В современной литературе на данный момент отсутствуют исследования по моделированию различных патологических состояний работы капсульно-связочного аппарата коленного сустава. Результаты проведенного эксперимента на биомеханической модели коленного сустава показали совпадение движения надколенника с клиническим опытом при повреждении MPFL. [4,6] Отмечено избыточное латеральное отклонение надколенника в позиции 30-ти градусного сгибания коленного сустава, вплоть до подвывиха и вывиха.

Рисунок 6. Латерально-медиальный наклон надколенника (в градусах) во время сгибания колена (в градусах) при отключении стабилизаторов надколенника.

Рисунок 7. Латерально-медиальное смещение надколенника (в метрах) во время сгибания колена (в градусах) при отключении стабилизаторов надколенника.

Представленная биомеханическая модель позволяет детально проанализировать нормальную динамику надколенника и роль различных анатомических структур в его функционировании. Кроме того, с помощью серии экспериментов были продемонстрированы биомеханические изменения, возникающие при повреждении MPFL.

Модель доступна для бесплатного скачивания по адресу

Список литературы Биомеханическая модель надколенника в норме и при повреждении медиальной пателлофеморальной связки

- Duthon VB. Acute traumatic patellar dislocation. Orthop Traumatol Surg Res. 2015 Feb;101 https://doi.org/10.1016/j.otsr.2014.12.0012. Nomura E, Inoue M, Osada N. Anatomical analysis of the medial patellofemoral ligament of the knee, especially the femoral attachment. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2005 Oct;13(7):510–5 https://doi.org/10.1007/s00167-004-0607-4

- Hendawi T, Godshaw B, Flowers C, Stephens I, Haber L, Waldron S. Autograft vs Allograft Comparison in Pediatric Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction. Ochsner J. 2019 Summer;19(2):96–101 https://doi.org/10.31486/toj.18.0081

- Rosinski A, Chakrabarti M, Gwosdz J, McGahan PJ, Chen JL. Double-Bundle Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction With Allograft. Arthrosc Tech. 2019 May;8(5):e513–e520 https://doi.org/10.1016/j.eats.2019.01.011

- Sillanpaa PJ, First-time patellar dislocation: surgery or conservative treatment? Sport Med Arthrosc. 2012;20(3): 128–135 https://doi.org/10.1097/JSA.0b013e318256bbe5

- Sanchis-Alfonso V. How to Deal With Chronic Patellar In- stability: What Does the Literature Tell Us?. Sports Health. 2016 Jan-Feb;8(1):86–90 https://doi.org/10.1177/1941738115604156

- Schöttle PB, Fucentese SF, Romero J. Clinical and radiological outcome of medial patellofemoral ligament re- construction with a semitendinosus autograft for patella instability. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2005 Oct;13(7):516–21 https://doi.org/10.1007/s00167-005-0659-0

- Howells NR, Barnett AJ, Ahearn N, Ansari A, Eldridge JD. Medial patellofemoral ligament reconstruction: a prospective outcome assessment of a large single centre series. J Bone Joint Surg Br. 2012 Sep;94(9):1202–8 https://doi.org/10.1302/0301-620X.94B9.28738

- Buckens CF, Saris DB. Reconstruction of the medial patellofemoral ligament for treatment of patellofemoral instability: a systematic review. Am J Sports Med. 2010 Jan;38(1):181–8 https://doi.org/10.1177/0363546509353132

- Jibri Z, Jamieson P, Rakhra KS, Sampaio ML, Dervin G. Patellar maltracking: an update on the diagnosis and treatment strategies. Insights Imaging. 2019 Jun 14;10(1):65. https://doi.org/10.1186/s13244-019-0755-1

- Enderlein D, Nielsen T, Christiansen SE, Faunø P, Lind M. Clinical outcome after reconstruction of the medial patellofemoral ligament in patients with recurrent patella instability. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Oct;22(10):2458–64 https://doi.org/10.1007/s00167-014-3164-5

- Schottle PB, Hensler D, Imhoff AB (2010) Anatomical double bundle MPFL reconstruction with an aperture fixation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 18:147–151 https://doi.org/10.1007/s00167-009-0868-z

- Wang CH, Ma LF, Zhou JW, Ji G, Wang HY, Wang F, Wang J. Double-bundle anatomical versus single-bundle isometric medial patellofemoral ligament reconstruction for patellar dislocation. Int Orthop. 2013 Apr;37(4):617–24 https://doi.org/10.1007/s00264-013-1788-6

- Fujino K, Tajima G, Yan J, Kamei Y, Maruyama M, Takeda S, Kikuchi S, Shimamura T.Morphology of the femoral insertion site of the medial patellofemoral ligament. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Apr;23(4):998–1003 https://doi.org/10.1007/s00167-013-2797-0

- Schöttle PB, Schmeling A, Rosenstiel N, Weiler A. Radiographic landmarks for femoral tunnel placement in medial patellofemoral ligament reconstruction. Am J Sports Med.2007 May;35(5):801–4 https://doi.org/10.1177/0363546506296415

- Shah JN, Howard JS, Flanigan DC, Brophy RH, Carey JL, Lattermann C. A systematic review of complications and failures associated with medial patellofemoral ligament re- construction for recurrent patellar dislocation. Am J Sports Med. 2012 Aug;40(8):1916–23 https://doi.org/10.1177/0363546512442330

- Rajagopal A., Dembia C.L., DeMers M.S., et al. Full-body musculoskeletal model for muscle-driven simulation of human gait. IEEE Trans Biomed Eng. 2016 Oct; 63(10): 2068-2079. https://doi.org/10.1109/TBME.2016.2586891. Epub 2016 Jul 7. PMID: 27392337; PMCID: PMC5507211

- Bedo B.L.S, Catelli D.S., Lamontagne M., Santiago P.R.P. A custom musculoskeletal model for estimation of medial and lateral tibiofemoral contact forces during tasks with high knee and hip flexions. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2020 Aug; 23(10): 658-663. https://doi.org/10.1080/10255842.2020.1757662. Epub 2020 May 12. PMID: 32393120

- Saxby D.J., Modenese L., Bryant A.L., et al. Tibiofemoral contact forces during walking, running and sidestepping. Gait Posture. 2016 Sep; 49: 78-85. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2016.06.014. Epub 2016 Jun 21. PMID: 27391249

- Lee M.R., Hicks J.L., Wren T.A.L., Delp S.L. Independently ambulatory children with spina bifida experience near-typical knee and ankle joint moments and forces during walking. Gait Posture. 2023 Jan; 99: 1-8. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2022.10.010. Epub 2022 Oct 18. PMID: 36283301; PMCID: PMC9772073

- Adouni M., Alkhatib F., Gouissem A., Faisal T.R. Knee joint biomechanics and cartilage damage prediction during landing: A hybrid MDFE-musculoskeletal modeling. PLoS One. 2023 Aug 3; 18(8): e0287479. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287479. PMID: 37535559; PMCID: PMC10399834

- Schmitz A., Piovesan D. Development of an open-source, discrete element knee model. IEEE Trans Biomed Eng. 2016 Oct; 63(10): 2056-2067. https://doi.org/10.1109/TBME.2016.2585926. Epub 2016 Jun 28. PMID: 27362757

- Seth A., Hicks J.L, Uchida T.K., et al. OpenSim: Simulating musculoskeletal dynamics and neuromuscular control to study human and animal movement. PLoS Comput Biol. 2018 Jul 26; 14(7): e1006223. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006223. PMID: 30048444; PMCID: PMC6061994

- Delp S.L., Anderson F.C., Arnold A.S., et al. OpenSim: open-source software to create and analyze dynamic simulations of movement. IEEE Trans Biomed Eng. 2007 Nov; 54(11): 1940-1950. https://doi.org/10.1109/TBME.2007.901024. PMID: 18018689

- Hayden D.J., Doshi C., Parikh S.N. Lateral patellar retinaculum Zlengthening. Arthrosc Tech. 2021 Jun 28; 10(7): e1883-e1887. https://doi.org/10.1016/j.eats.2021.04.010. PMID: 34336590; PMCID: PMC8322702

- Frodl A., Lange T., Siegel M., et al. Individual influence of trochlear dysplasia on patellofemoral kinematics after isolated MPFL reconstruction. J Pers Med. 2022 Dec 12; 12(12): 2049. https://doi.org/10.3390/jpm12122049. PMID: 36556269; PMCID: PMC9786691

- Abbaszadeh A., Saeedi M., Hoveidaei A.H., et al. Combined medial patellofemoral ligament and medial patellotibial ligament reconstruction in recurrent patellar instability: A systematic review and meta-analysis. World J Clin Cases. 2023 Jul 6; 11(19): 4625-4634. https://doi.org/10.12998/wjcc.v11.i19.4625. PMID: 37469731; PMCID: PMC10353511\

- Ahrens J., Geveci B., Law C. 36 - ParaView: An end-user tool for large data visualization. Editors: Charles D. Hansen, Chris R. Johnson. The visualization handbook. Butterworth-Heinemann, 2005, 717-731. ISBN 9780123875822. https://doi.org/10.1016/B978-012387582-2/50038-1

- Geuzaine C., Remacle J.-F. Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. Int. J. Numer. Meth. Engng., 2009; 79: 1309-1331. https://doi.org/10.1002/nme.2579