Биомеханические критерии функционального состояния конечностей у больных с дефектами костей голени

Автор: Долганова Тамара Игоревна, Чевардин Александр Юрьевич, Макушин Вадим Дмитриевич, Долганов Дмитрий Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проводится сравнительная оценка биомеханических критериев функционального состояния конечности при дефект- псевдоартрозе и дефект-диастазе большеберцовой кости по данным динамометрии, сонографии, тонометрии, статических и динамических параметров ходьбы.

Биомеханические критерии, дефект-псевдоартроз, дефект-диастаз, подография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121472

IDR: 142121472 | УДК: 612.76:616-001.52-073

Текст научной статьи Биомеханические критерии функционального состояния конечностей у больных с дефектами костей голени

Нарушение целостности костей с дефицитом ее длины является тяжелой патологией, приводящей к потере опоры на конечность и трудоспособности [11].

Оценивая функциональное состояние конечности, общепринято описывать качественные клинические изменения опорно-двигательного аппарата: болевые ощущения в суставах, скелетных мышцах, наличие патологической подвижности и деформации, нарушение функции суставов, объем совершаемых движений [7, 13].

Однако количественные критерии функционального состояния конечности у этих больных исследованы мало, проведенные работы, в основном, касаются ее кровоснабжения. Это понятно, т. к. от него зависят показания к операции, выбор ее метода и тактики, длительность послеоперационного восстановления, качество и полноценность репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата [1, 2, 3, 4, 8].

Проведённые ранее исследования показали, что для тестирования изменений функции и структуры заинтересованных мышц наиболее информативны электромиография, динамометрия и ультразвуковая сонография [6].

Цель исследования : провести сравнительный анализ биомеханических параметров функционального состояния у пациентов с дефект-псевдоартрозами и дефект-диастазами костей голени.

КОНТИНГЕНТ ОБСЛЕДОВАННЫХ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено комплексное обследование двух групп больных.

I группа — пациенты с дефект-псевдоартрозами костей голени — 21 человек (средний возраст 36,54±14,08). Из них нормопластическую форму отломков имели 6 человек, гиперпластическую — 10 больных, гипопластическую — 5. Не использовали дополнительные средства опоры 28 % больных, использовали одну трость — 28 % и костыли — 28 %, не применяли дополнительные средства фиксации 76 % (n=16), тутором пользовались 19 % больных и 5 % — компенсировали укорочение конечности ортопедической обувью.

II группа — пациенты с дефект-диастазами костей голени — 28 человек (средний возраст 25,71 ± 13,1 лет). Дополнительные средства опоры среди этих больных не использовали 36 % (n = 10) пациентов. Пользовались при ходьбе одной тростью 18 % (n = 5), костылями — 46 % (n = 13). Не применяли дополнительных средств фиксации конечности 28 % (n = 7), тутором пользовались 42 % (n = 11) и компенсировали укорочение конечности ортопедической обувью 30 % (n = 8) пациентов. У 88 % (n = 25) этих больных отмечена гипопластическая форма концов отломков и только у 12 % (n = 3) — нормопластическая.

Оценка статических и динамических параметров ходьбы производилась с помощью комплекса «ДиаСлед-Скан» (С.-Петербург). Проходимая дистанция составляла 10 метров. Рассчитывалось давление на различные точки стопы при стоянии и при ходьбе. Во время ходьбы определялись временные и силовые параметры цикла шага, оценивалась максимальная нагрузка (кг/см2) на отделы стопы, продольные и поперечные девиации шага.

Комплексное обследование функционального состояния мышц включало тонометрию [12], динамометрию [10], ультразвуковое сканирование передней и задней группы мышц голени (m. tibialis ant., m. ext. digitorum long., m. gastrochemius lat, m. soleus) интактной и поврежденной конечностей. Анализировались следующие параметры: максимальный момент силы мышц сгибателей и разгибателей стопы; характеристики эхоплотности (L) по данным постпроцессорной компьютерной обработки эхосигнала. Сонограммы регистрировались при единой шкале настройки изображения. Дополнительно определялась толщина мышечного слоя с расчетом величины атрофии мышц относительно интактной конечности и их контрактильность при проведении функциональной пробы (произвольное напряжение мышц) [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из критериев опороспособности конечности в статической биомеханике является величина асимметрии распределения веса тела на обе нижние конечности.

До лечения статическая нагрузка на поврежденную конечность у пациентов с дефект псевдоартрозами — была в полном объеме и составила 92,3 ± 1,5 % (n = 21). Из-за длительного предшествовавшего лечения (6 - 9 месяцев) регистрировалось снижение показателя поперечной твердости мышц (тонуса) в 1,7 раза. Сила мышц сгибателей и разгибателей стопы составила соответственно 41,5 ± 3,15 H*m и 13,1 ± 1,09 H* m (35,2 % и 63,4 % от значений интактной конечности), т. е. задняя группа мышц голени имела большие повреждения, чем передняя, что связано с преобладающим механизмом травмы (повреждающий удар сзади).

У всех пациентов с дефект-диастазом большеберцовой кости была значительно снижена статическая нагрузка на конечность до 49,5 ± 4,15 % относительно значений интактной конечности и осуществляясь в основном за счет дополнительных средств фиксации.

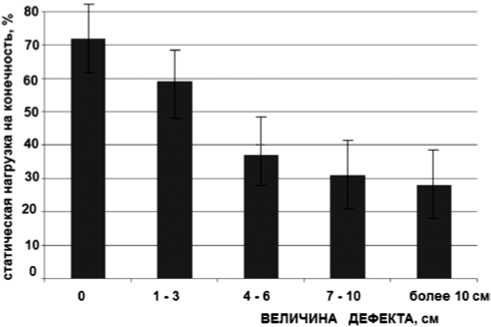

Нужно отметить, что функциональная статическая нагрузка существенно зависела от величины дефекта (рис. 1). У больных с дефектом костной ткани голени не более 10 % (до 2 см) и щелевидным диастазом отломков (дефект–псевдоартроз), нагрузка на больную конечность составила 59,7 ± 4,1 % (n = 21).

У больных с величиной дефекта большеберцовой кости более 10 см и диастазом 3-6 см (n = 28) статическая нагрузка на конечность была значительно ниже и равнялась 28,7 ± 4,8 %.

У больных с дефект-псевдоартрозом костей голени при давности заболевания свыше 1 года поперечная твердость икроножной мышцы была снижена на поврежденной конечности относительно значений интактной конечности на 35 %, у больных с дефект-диастазом — на 70 % (табл. 1). Такое выраженное снижение тонуса у больных II группы сочетается со степенью атрофии мышц и снижения показателей их динамометрии.

У больных с дефектами костей голени до лечения снижены показатели динамометрии всех исследованных групп мышц и составляют в I группе для разгибателей стопы 14 %, сгибателей стопы — 60 %, во II группе — 60 % и 87 % соответственно относительно значений интактной конечности.

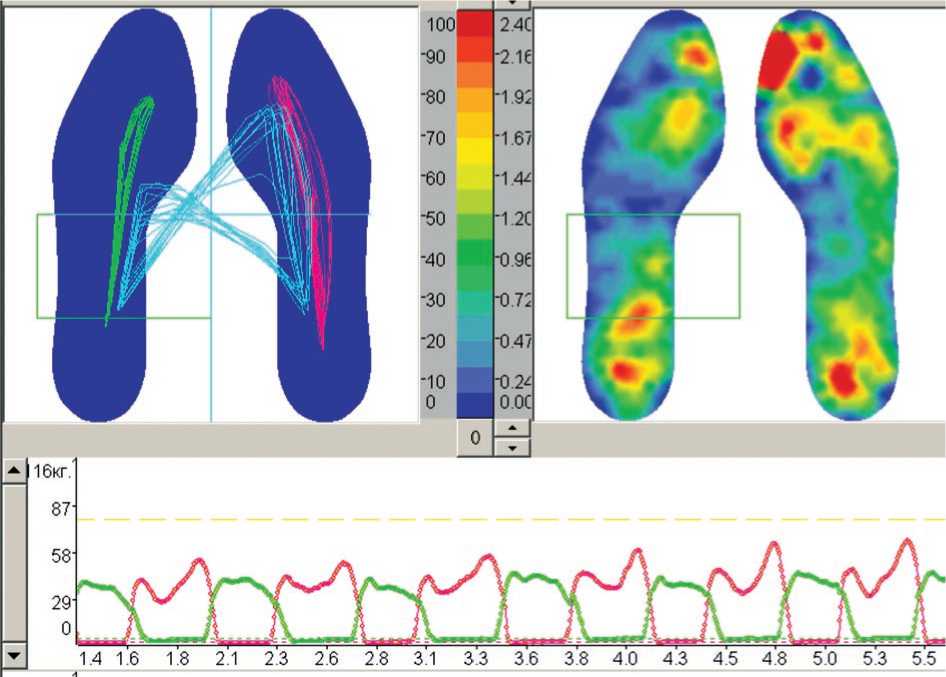

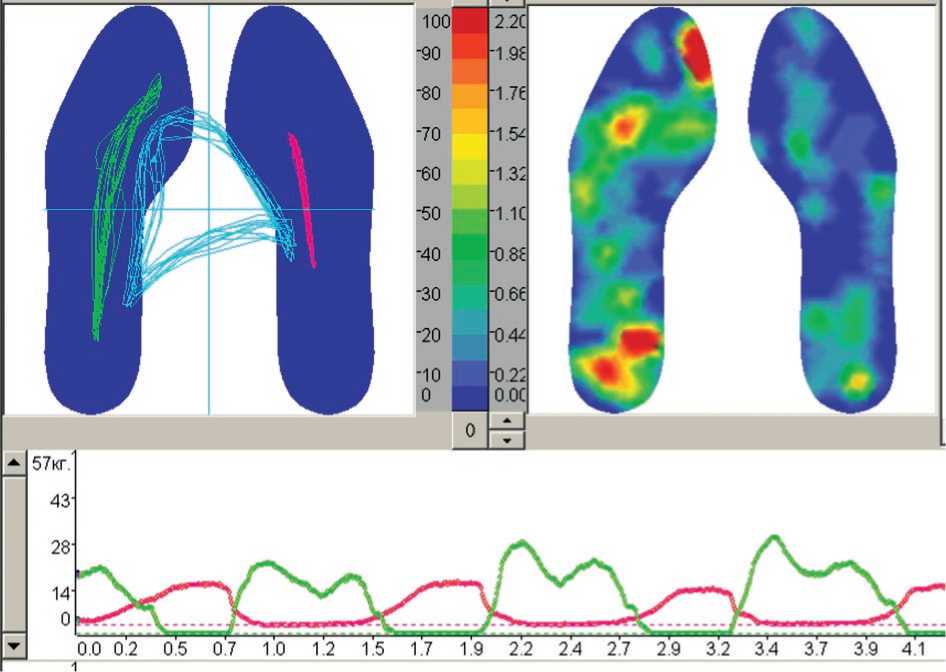

У больных с дефект-псевдоартрозами преобладало повреждение задней группы мышц голени, и силовой индекс антагонистов увеличивался в 2 раза. По данным подографии, при ходьбе без дополнительных средств опоры снижена регистрация заднего толчка (рис. 2). У пациентов с дефект-диастазом отмечается уменьшение силового индекса антагонистов, что указывает на преобладающее повреждение передней группы мышц голени, которое зависит и от области повреждения площади прикрепления мышцы этой группы — на протяжении диафиза большеберцовой кости. По данным подографии, ограничена опорная реакция конечности и при ходьбе с использованием дополнительных средств опоры (рис. 3) отсутствует регистрация заднего толчка — опора только на пяточный отдел стопы, отсутствует тыльное сгибание в ГСС, отсутствует рессорная функция нижней конечности (табл. 2).

При величинах дефекта более 15 см функциональная дееспособность мышц отсутствовала, показатели динамометрии не регистрировались.

Ограничение диапазона сократительной способности мышц сочетается с данными сонографии: на больной конечности у больных обеих групп акустическая плотность мышечной ткани повышена на 20 - 50 % и зависит от тяжести патологии. Атрофия мышечного слоя и снижение контрактильности как по передней, так и по задней группе мышц наиболее выражена у пациентов с дефект-диастазом костей голени. У них в 80 % наблюдений выражена неоднородность внутримышечной структуры, в частности отсутствует характерная продольная исчерченность, исчезают разграничительные прослойки между порциями мышц, не представляется возможным отдифференцировать отдельные мышцы. В литературе данная картина трактуется как признак развития рубцовых и дегенеративно-деструктивных изменений мышечной ткани [9].

Рис. 1. Зависимость статической нагрузки на больную конечность от величины дефекта костей голени

Таблица 1

Структурные и функциональные характеристики мышц у больных с дефектами большеберцовой кости до лечения

|

Исследуемые мышцы |

Интактная |

Больная конечность |

|

|

конечность |

С дефект-псевдоартроом (n = 21) |

С дефект-диастазом (n = 28) |

|

|

m. tibialis ant. |

|||

|

L (отн. ед) |

23,9 ± 3,84 |

23,0 ± 0,82 |

32,1 ± 2,8* |

|

Контрактильность (%) |

18,6 ± 3,6 |

15,9 ± 6,61 |

6,8 ± 3,15* |

|

Атрофия (%) |

0 |

13,0 ± 4,0 |

21,0 ± 3,65 |

|

m. digitorum long. |

|||

|

L (отн. ед) |

33,4 ± 3,14 |

44,6 ± 3,91* |

38,1 ± 1,69* |

|

Контрактильность (%) |

20,9 ± 4,05 |

20,3 ± 2,25 |

8,1 ± 2,58* |

|

Атрофия (%) |

0 |

7,0 ± 2,6* |

10,0 ± 7,58 |

|

m. gasrocnemius |

|||

|

L (отн. ед) |

34,2 ± 3,09 |

41,6 ± 2,55* |

44,1 ± 2,11* |

|

Контрактильность (%) |

25,6 ± 4,8 |

29,2 ± 4,44 |

12,8 ± 6,6* |

|

Атрофия (%) |

0 |

0 ± |

26,0 ± 5,43 |

|

m. Solius |

|||

|

L (отн. ед) |

29,7 ± 2,31 |

34,6 ± 0,73* |

37,2 ± 1,73* |

|

Контрактильность (%) |

16,2 ± 3,07 |

13,7 ± 3,83 |

7,9 ± 2,19* |

|

Атрофия (%) |

0 |

8,0 ± 2,7 |

12,1 ± 5,39 |

|

Поперечная твердость мышц (усл. ед.) |

129 ± 9,22 |

85,3 ± 9,21* |

39,0 ± 7,11* |

|

Сила мышц разгибателей стопы (Н*м) |

48,1 ± 8,08 |

41,5 ± 3,15* |

3,71 ± 0,56* |

|

Сила мышц сгибателей стопы (Н*м) |

97,9 ± 15,9 |

39,5 ± 7,3* |

14,4 ± 0,41* |

|

Примечание: * — показана достоверность различия р ≤ 0,05 |

|||

Таблица 2

Изменения количественных показателей подограммы у пациентов с дефект-диастазом и дефект-псевдоартрозом костей голени

|

Показатели |

Дефект-псевдоартроз |

Дефект-диастаз |

|

Использование дополнительных средств опоры |

Ходьба без дополнительных средств опоры или с тростью |

Ходьба только с использованием дополнительных средств опоры — 2 костыля |

|

Длительность цикла шага (сек) |

Соответствует норме |

Свыше 1,00 |

|

Период переката через стопу (сек) |

Увеличение асимметрии до 15 % |

Увеличение асимметрии свыше 15 % |

|

Одноопорный период шага (сек) |

Относительное уменьшение длительности периода на пораженной конечности менее 30 % цикла шага, увеличение асимметрии — свыше 15 % |

|

|

Главный минимум нагрузки (% от веса) |

Снижен до 10 % |

Отсутствует на больной конечности |

|

Передний толчок (% от веса) |

Соответствует норме |

Снижен на больной конечности, асимметрия свыше 50 % |

|

Задний толчок (% от веса) |

Снижен на больной конечности, асимметрия до 50 % |

Отсутствует на больной конечности |

|

Соотношение задний/передний толчок |

На больной конечности — менее 1,0, асимметрия до 40 % |

Отсутствует на больной конечности |

|

Вариабельность траектории ЦД (% от ширины стопы) |

Увеличение асимметрии до 30–50 % |

Увеличение асимметрии до 60–80 % |

|

Длина траектории ЦД (% от длины стопы) |

Уменьшение до 50 %, увеличение асимметрии до 20 % |

Уменьшение до 30 %, увеличение асимметрии до 50 % |

|

Асимметрия нагрузки на стопы в статике (кг/кв. см) |

Соответствует норме |

Увеличение асимметрии до 40 % |

|

Асимметрия нагрузки на стопы при ходьбе (кг/кв. см) |

Увеличение асимметрии до 30 % |

Увеличение асимметрии до 75 % |

ВЫВОД

Биомеханические параметры функционального состояния конечности отражают тяжесть патологии у пациентов с дефект-диастазом костей голени.

По данным динамометрии, сонографии, тонометрии у больных с дефект-псевдоартрозами преобладает повреждение задней группы мышц, силовой ин- декс антагонистов увеличивается в 2 раза. У пациентов с дефект-диастазом отмечается уменьшение силового индекса антагонистов — преобладает повреждение передней группы мышц голени, которое зависит от области повреждения площади прикрепления мышцы этой группы — на протяжении диафиза большеберцовой кости.

Рис. 2. Подограмма больного Н., 35 лет. Диагноз: посттравматический дефект-псевдоартроз нижней трети левой голени. Ходьба без дополнительных средств опоры

Рис. 3. Подограмма больного А., 42 лет. Диагноз: посттравматический дефект-диастаз костей правой голени. Ходьба с опорой на 2 костыля