Биомеханические показатели перегрузки сохранной конечности у пациентов с ампутацией голени, бедра или вычленением в тазобедренном суставе

Автор: Смирнова Людмила Михайловна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. У пациентов с односторонней ампутацией нижней конечности компенсаторные перегрузки контралатеральной (сохранной, интактной) конечности могут привести к дополнительному снижению качества жизни. Цель. Выявить достоверные биомеханические показатели перегрузки сохранной конечности у пациентов на протезе и привлечь внимание к необходимости их ортопедического обеспечения. Материалы и методы. Исследовались базы данных биомеханических обследований, накопленных на программно-аппаратном комплексе «ДиаСлед-М-Скан». Статистически определялись различия параметров взаимодействия стоп с опорой для 4 групп обследованных, отличающихся степенью нарушения статодинамической функции: «1» - контрольная (без нарушений функции нижних конечностей); «2» - на протезе голени; «3» - на протезе бедра; «4» - на протезе для чрезмерно короткой культи бедра и более высокого уровня ампутации. Результаты. Определены параметры взаимодействия стоп с опорой, наиболее чувствительные к снижению функции усечённой конечности: коэффициенты билатеральной асимметрии продолжительности опоры на стопы при ходьбе и условной работы за шаг. Измерение их позволяет определить уровень перегрузки сохранной стопы. В группе пациентов на протезе бедра продолжительность переката через сохранную стопу была на треть больше, чем через искусственную, а условная работа за шаг была больше в 2 раза. Дискуссия. Результаты проведённого исследования доказывают наличие компенсаторной механической перегрузки сохранной стопы у пациентов после односторонней ампутации нижней конечности, что указывает на необходимость преемственности в работе протезиста и ортопеда при обслуживании таких пациентов. Своевременное назначение ортопедической стельки пациенту на протезе снижает риск перегрузки сохранной конечности, патологических изменений её суставов и деформации стопы.

Реабилитация, протезирование, сохранная нижняя конечность, стопа, перегрузка, биомеханика

Короткий адрес: https://sciup.org/142213604

IDR: 142213604 | УДК: 615.1/.4; | DOI: 10.18019/1028-4427-2018-24-1-50-56

Текст научной статьи Биомеханические показатели перегрузки сохранной конечности у пациентов с ампутацией голени, бедра или вычленением в тазобедренном суставе

Качество жизни пациентов после односторонней (монолатеральной) ампутации нижней конечности (т.е. только левой или правой) зависит как от результатов протезирования, так и от состояния контралатеральной (иначе – интактной, сохранной) конечности, которая активно участвует в компенсации функциональной недостаточности протезированной конечности.

Имеются научные данные о том, что частота развития артрозов для сохранной конечности значительно выше, чем протезированной и чем у людей, не переносивших ампутацию конечности [1, 2]. Причём риск развития артроза у пациентов на протезе после ампутации на уровне бедра выше, чем на уровне голени [3]. Кроме того, длительные перегрузки конечности приводят к структурно-функциональным изменениям стопы, метатарзалгии, что при особо тяжёлых случаях может потребовать выполнения остеотомии [4]. Особенно опасной перегрузка нижней конечности является для пациентов с облитерирующими заболеваниями сосудов и сахарным диабетом, составляющих значительную часть от общего числа протезированных. В этих случаях исходно высокий риск развития некрозов, язв

и последующей ампутации стопы дополнительно возрастает от её механических перегрузок [5, 6].

Следовательно, компенсаторная перегрузка сохранной конечности у пациентов на протезе сопровождается высоким риском деформации стопы, развитием патологии суставов и вторичных нарушений опорнодвигательной функции.

Результаты отдельных случаев наблюдения пациентов после ампутации одной нижней конечности и ранее указывали на необходимость их ортопедического обеспечения для предотвращения механических перегрузок контралатеральной конечности [7]. Несмотря на это, до сих этой проблеме не уделяется должного внимания в процессе реабилитации таких пациентов. Одной из причин такого отношения к проблеме является тот факт, что деформацию сохранной стопы у пациентов на протезе часто рассматривают не как результат её компенсаторной перегрузки, а как патологию, имевшуюся ещё до ампутации. В этой связи целью работы было выявление достоверных биомеханических показателей, свидетельствующих именно о перегрузке сохранной нижней конечности вследствие её участия в компенсации нарушений статодинамической функции протезированной конечности, и привлечение внимания специалистов к необходимости ортопедического обеспечения в этих случаях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для выявления биомеханических показателей перегрузки сохранной конечности у пациентов на протезе после односторонней ампутации было проведено обсервационное одномоментное аналитическое исследование. Материалом для него служили выборки из общей базы данных биомеханических инструментальных обследований на программно-аппаратном комплексе «ДиаСлед-М-Скан» (рег. удостоверения № ФСР 2009/06416 и № ФСР 2010/07441) [8], проводившихся в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России в рамках биомеханического контроля результатов протезирования перед выдачей протеза пациенту.

Для обработки и расчёта данных использовалось программное обеспечение «ДиаСлед-М-Скан, версия 5.0.160».

Из имевшейся общей базы Центра были сформированы 4 выборки данных: «1» – контрольная группа (без нарушений статодинамической функции); «2» – на протезе голени; «3» – на протезе бедра; «4» – на протезе для чрезмерно короткой культи бедра, после вычленения конечности в тазобедренном суставе (ТБС) или после межподвздошно-брюшной ампутации (МБА). Таким образом, было выполнено ранжирование всех пациентов на 4 группы, различающиеся между собой по степени нарушения статодинамической функции конечности из-за разного уровня ампутации и, вследствие этого, либо возможности использования при ходьбе функций коленного сустава и/или ТБС усечённой конечности, либо необходимости восполнения их шарнирами протеза.

Критерии включения: в группы пациентов на протезах – мужчины и женщины 16–70 лет после односторонней ампутации конечности на уровне голени и выше; для контрольной группы – мужчины и женщины 16–70 лет без клинических признаков заболеваний, сопровождающихся асимметрией кинематических и динамических характеристик ходьбы и позы стоя. Критерии исключения для всех групп: тяжёлые со- путствующие заболевания на момент обследования, сопровождающиеся нарушениями опорно-двигательной функции; жалобы на боли в позвоночнике, нижней конечности (в т.ч. усечённой) на момент обследования. Дополнительные критерии исключения для группы пациентов: отсутствие опыта ходьбы на протезе; качество протезирования, по мнению медико-технической комиссии, недостаточное для выдачи протеза пациенту.

Учитывая, что исследование было предпринято как предварительное – пилотажное, причём в условиях объективных ограничений возможности накопления большой выборки биомеханических обследований пациентов на протезах с высоким уровнем ампутации конечности, число наблюдений в каждой из групп было принято равным 10, а общая выборка наблюдений составила 40 человек.

Базы данных с комплекса «ДиаСлед-М-Скан» включали биомедицинскую информацию о взаимодействии стоп с опорой обследованных пациентов в позе стоя и при ходьбе. Использовались методы: балансография в опорном контуре стоп – анализ баланса нагрузок под стопами; циклодинамография шага – анализ временных и силовых характеристик шага и переката через стопы; бароплантография – анализ распределения давления по плантарной поверхности стоп. Для регистрации давления под стопами использовались матричные сенсоры в форме стелек, входящие в состав комплекса «ДиаСлед-М-Скан» и размещаемые в обуви обследуемых. Для обследования стоп в контрольной группе применялись также методы компьютерной плантогра-фии и трёхкоординатной подометрии. При этом изображение стоп регистрировалось способом оптического планшетного сканирования на трёхкоординатном сканере, входящем в состав того же комплекса.

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета статистического анализа SPSS 13.0 for Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ

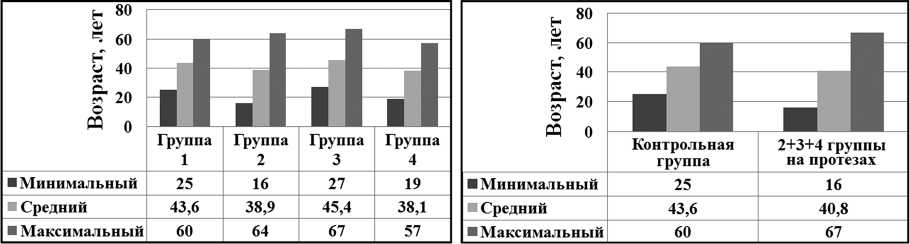

Для анализа были сформированы достаточно однородные по возрасту группы обследуемых. Средний возраст в группах не отличался более чем на 13 %, максимальный – на 16 % (рис. 1). По минимальному возрасту группы отличались значительнее: младшему из пациентов на протезе голени было 16 лет, а на протезе бедра – 27 лет. Однако, учитывая, что значимых возрастных изменений опорно-двигательной функции в возрастном диапазоне 16 –27 лет не происходит, та- кие различия были приняты как не существенные для достоверности результатов исследования. Ещё меньшие различия были между обобщённой группой всех пациентов на протезах по сравнению с контрольной группой: различие среднего возраста < 7 % и максимального < 11 %.

При статистическом анализе данных номера групп обследованных были приняты в качестве независимой ранговой переменной, отражающей степень наруше- ния статодинамической функции конечности от минимального («1» – контрольная группа) до максимального («4» – на протезе для чрезмерно короткой культи бедра, после вычленения в ТБС, после МБА).

Выбор зависимых переменных для доказательства перегрузки конечности основывался на следующих теоретических рассуждениях.

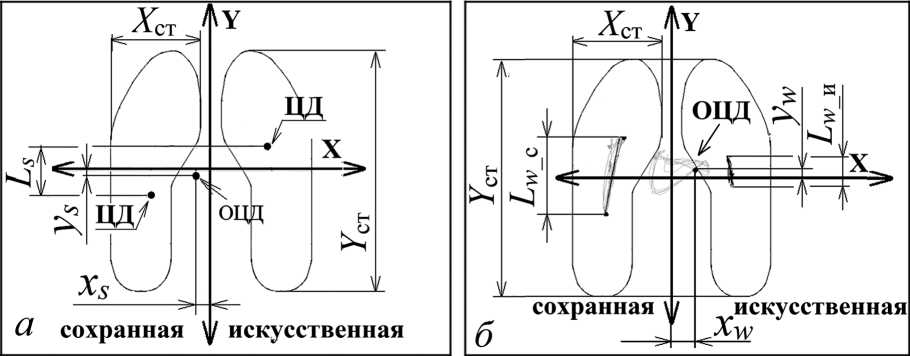

Как известно, снижение опороспособности одной конечности сопровождается компенсаторным опоропред-почтением другой, более опороспособной, и смещением нагрузки в её сторону, т.е. межконечностной асимметрией распределения нагрузки. Кроме того, в позе стоя пациент имеет возможность повысить устойчивость смещением нагрузки вперёд и, тем более, диагональным перекосом опоры в виде смещения нагрузки под одной стопой вперёд, а под другой – назад. Все эти варианты компенсации могут сопровождаться нерациональным распределением нагрузки на плантарную поверхность стопы и вызывать её зональные перегрузки. Оценить такие изменения можно с помощью анализа балансограммы в опорном контуре стоп (рис. 2) и расчета следующих биомеханических параметров: dх оцд_ s – фронтальное смещение ОЦД (общий центр давления) в опорном контуре стоп в статике; dy оцд_ s – сагиттальное смещение ОЦД в опорном контуре стоп в статике; dy цд s – билатеральная асимметрия сагиттального смещения ЦД (центр давления) в опорном контуре стоп в статике (табл. 1).

При ходьбе снижение функции одной конечности компенсируется увеличением интенсивности участия в локомоции другой, более функциональной конечности, причём в большей степени за счёт переднего или заднего отдела её стопы, что сопровождается изменением биомеханических параметров: dхоцд_w – фронтальное смещение центра траектории миграции ОЦД в опорном контуре стоп при ходьбе; dyоцд_w – сагиттальное смещение центра траектории миграции ОЦД в опорном контуре стоп при ходьбе.

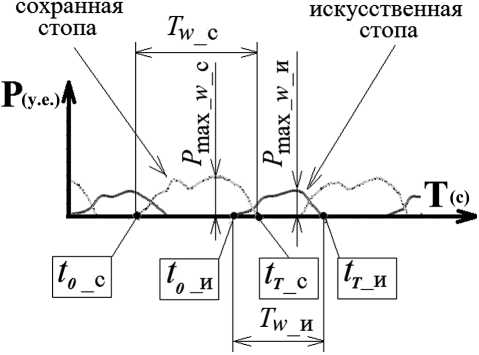

Особое значение для оценки снижения функции одной нижней конечности и компенсации её посредством другой имеет анализ циклодинамограммы шага, отражающей энергетические характеристики ходьбы (рис. 3). С этой целью исследуются признаки биомеханической асимметрии переката через стопы: длины траектории миграции ЦД под стопами KLтцд_w , продолжительности опоры на стопы при ходьбе КT_w , максимального за шаг суммарного давления на стопу КP_w , условной работы за шаг КA_w , условной мощности переката при ходьбе КW_w .

Таким образом, в качестве зависимых принято 10 количественных непрерывных переменных. Все они являются производными от давления под стопами и рассчитываются как безразмерные величины по формулам, представленным в таблице 1. Благодаря безраз-мерности этих величин, результаты обследования можно легко сравнивать для пациентов с разным размером стопы и при разной скорости ходьбы.

Результаты описательной статистики для исследуемых переменных представлены в таблице 2.

Рис. 1. Распределение обследованных по возрасту: «1» – контрольная группа, «2» – на протезе голени, «3» – на протезе бедра, «4» – на протезе для чрезмерно короткой культи бедра, после вычленения в ТБС, после МБА

Рис. 2. Схема определения параметров балансограммы в опорном контуре стоп: а – в позе стоя, б – при ходьбе; Х и Y – фронтальная и сагиттальная оси опорного контура; X ст и Y ст – ширина и длина стопы; хs и ys – фронтальное и сагиттальное смещение общего центра давления (ОЦД) в статике; Ls – расстояние между центром давления (ЦД) левой стопы и правой в проекции на сагиттальную ось; хw и yw – фронтальное и сагиттальное смещение центра траектории миграции ОЦД при ходьбе; Lw и и Lw c – длина траектории миграции ЦД под левой стопой и правой стопой _ _

Исследуемые переменные

Таблица 1

|

Переменные |

Формулы для расчёта |

№ п/п |

|||

|

Тип |

Обозначение |

Наименование |

|||

|

S S m |

h G 2 о S X о S „ 8 ° § 2 § “ 5g.| 5 £ я в ° ®3о “3 ш О д S S cd МТ И m HL cd Q S о 2 |

х оцд_ s |

фронтальное смещение ОЦД в опорном контуре стоп в статике |

dх оцд_ s = х s / X ст, (см. рис. 2) |

1 |

|

dy оцд_ s |

сагиттальное смещение ОЦД в опорном контуре стоп в статике |

dy оцд_ s = ys / Y ст (см. рис. 2) |

2 |

||

|

dy цд_ s |

билатеральная асимметрия сагиттального смещения ЦД в опорном контуре стоп в статике |

dy цд_ s = Ls / Y ст (см. рис. 2) |

3 |

||

|

dx х оцд_ w |

фронтальное смещение центра траектории миграции ОЦД в опорном контуре стоп при ходьбе |

dх оцд_ w = хw / Xст (см. рис. 2) |

4 |

||

|

dy оцд_ w |

сагиттальное смещение центра траектории миграции ОЦД в опорном контуре стоп при ходьбе |

dy оцд_ w = yw / Y ст (см. рис. 2) |

5 |

||

|

KL тцд_ w |

билатеральная асимметрия длины траектории миграции ЦД под стопами |

KL тцд_ w = L w _и / L w _c (см. рис. 2) |

6 |

||

|

а ° Я S О в § ® 5 S & ri ^ 2 о cd 2 н v и$й Л 5 ™ о ffi s « X щ S m и ° й ® § о 8 ч |

КT_w |

билатеральная асимметрия продолжительности опоры на стопы при ходьбе |

К- =т / т T w w_и w _c (см. рис. 3) |

7 |

|

|

К P_w |

билатеральная асимметрия максимального за шаг суммарного давления на стопу |

К P_w = P max_w _и / P max_w _с (см. рис. 3) |

8 |

||

|

К A_w |

билатеральная асимметрия условной работы за шаг |

КA_w

=

Aw

_и

/

Aw

_с

, Л- ;= J

f |

9 |

||

|

КW_w |

билатеральная асимметрия условной мощности переката при ходьбе |

К W_w = W w _и / W w _с , где Ww_i = Aw_i / Tw_i |

10 |

||

|

Независимая |

Gr |

группа обследованных |

Gr |

11 |

|

* Условная работа за шаг рассчитывалась по графику изменения суммарного давления на стопы как интеграл суммарного давления по времени за период опоры на стопу (площадь под графиком суммарной нагрузки) (рис. 3).

Рис. 3. Схема определения параметров циклодинамограммы шага: T – ось времени (в секундах); P – ось суммарного давления на сенсоры давления под стопами (в условных единицах); Tw и и Tw c – продолжительность опоры на искусственную стопу и_сохра_нную стопу при ходьбе; t 0и и t Ти – моменты начала и конца переката через искусственн_ую ст_опу, t 0с и t Тс – то же для сохранной стопы; Pmaxw и и Pmaxw с – максим_ альн_ое за шаг суммарное давление на ст _ оп _ у __

Таблица 2

Средние значения (М) и стандартное отклонение (δ) исследуемых переменных

|

Переменная |

Группа «1» |

Группа «2» |

Группа «3» |

Группа «4» |

||||

|

М |

δ |

М |

δ |

М |

δ |

М |

δ |

|

|

х оцд_ s |

-0,60 |

1,26 |

16,80 |

11,49 |

17,70 |

8,74 |

21,30 |

11,94 |

|

dy оцд_ s |

-1,90 |

3,87 |

-4,80 |

2,86 |

-4,70 |

4,32 |

-0,90 |

4,95 |

|

dy цд_ s |

0,70 |

2,00 |

1,90 |

10,67 |

1,20 |

10,94 |

1,80 |

14,02 |

|

х оцд_ w |

-1,20 |

2,30 |

0,30 |

3,37 |

-6,90 |

4,41 |

-11,80 |

9,02 |

|

dy оцд_ w |

4,00 |

1,89 |

0,80 |

1,93 |

0,80 |

3,52 |

2,20 |

2,90 |

|

KL тцд_ w |

0,96 |

0,07 |

0,96 |

0,13 |

0,78 |

0,15 |

0,71 |

0,23 |

|

КT_w |

0,98 |

0,02 |

0,93 |

0,05 |

0,75 |

0,08 |

0,76 |

0,09 |

|

К P_w |

0,95 |

0,02 |

0,81 |

0,16 |

0,67 |

0,19 |

0,61 |

0,18 |

|

КA_w |

0,94 |

0,04 |

0,73 |

0,14 |

0,49 |

0,22 |

0,42 |

0,14 |

|

К W_w |

0,94 |

0,06 |

0,78 |

0,13 |

0,64 |

0,26 |

0,55 |

0,17 |

Несмотря на то, что форма распределения переменных по статистическому критерию Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk) оказалась нормальной почти для всех переменных, учитывая малый объём выборок, для статистического анализа данных были использованы непараметрические методы. В частности, для определения групповых различий четырёх сравниваемых между собой групп был выбран непараметрический критерий Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis H-test) (табл. 3).

С учётом известной проблемы множественных сравнений, чтобы избежать ошибки 1-го рода, т.е. принять решение о наличии различий там, где их на самом деле нет, вместо традиционно принимаемого в медицинской литературе критического уровня значимости 0,05 был рассчитан новый критический уровень [9]: p* = 1 – 0,951/n, где n – количество производимых сравнений.

При наличии четырёх групп обследуемых критический уровень p* = 1 – 0,950,17 = 0,0085.

С учётом этого уровня p* значимые различия между группами наблюдаются лишь по шести из десяти исследуемых переменных (см. табл. 3): dх оцд_ s – фронтальное смещение ОЦД в опорном контуре стоп в статике, dх оцд_ w – фронтальное смещение центра траектории миграции ОЦД в опорном контуре стоп при ходьбе, К T_w – билатеральная асимметрия продолжительности опоры на стопы при ходьбе, К P_w – билатеральная асимметрия максимального за шаг суммарного давления на стопу, К A_w – билатеральная асимметрия условной работы за шаг, К W_w – билатеральная асимметрия условной мощности переката при ходьбе. Именно эти 6 переменных анализировались далее при определении различий между рассматриваемыми группами обследованных.

Таким образом, для четырёх групп обследованных наличие различий было выявлено по шести переменным.

Чтобы определить, какие именно группы различаются между собой, потребовалось проведение анализа апостериорных различий групп по критерию Манна-Уитни. Результаты этого анализа представлены в таблицах 4 и 5.

Результаты апостериорных различий групп по критерию Манна-Уитни (табл. 4) указывают на то, что значимых различий не наблюдается только между группами «3» (на протезе бедра) и «4» (на протезе для чрезмерно короткой культи бедра, после вычленения в ТБС, после МБА). Между другими группами имеются значимые различия сразу по нескольким переменным.

Обращает на себя внимание тот факт, что для переменной dх оцд_ s значимые различия наблюдались для каждой из групп пациентов по сравнению с контрольной группой, но при сравнении групп пациентов между собой значимых различий по этой переменной не определено.

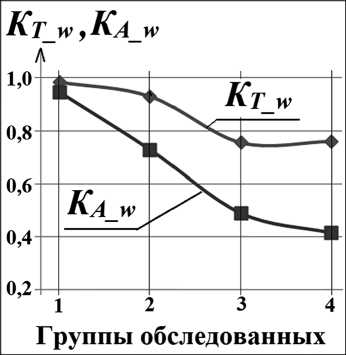

Исходя из уровня значимости различий (табл. 4), наиболее чувствительными переменными для выявления риска компенсаторных перегрузок сохранной конечности оказались переменные К T_w и К A_w .

Для выявления зависимости этих переменных от состояния статодинамической функции протезированной конечности оценивались средние ранги (табл. 5). Их значения показали, что для групп с меньшими нарушениями статодинамической функции протезированной конечности наблюдаются и меньшие ранги переменных К T_w и К A_w . Иллюстрация этой зависимости отражена на рисунке 4.

Например, для группы «2» (на протезе бедра) К T_w = 0,75 ± 0,08, т.е. продолжительность переката через сохранную стопу, была на одну треть больше по сравнению с протезированной конечностью. Для этой же группы К A_w = 0,49 ± 0,22, т.е. условная работа за шаг для сохранной конечности, была в 2 раза выше, чем для протезированной. Для сравнения: в контрольной группе К T_w (коэффициент асимметрии продолжительности переката через стопы) составил 0,98 ± 0,02, а условной работы за шаг – 0,94 ± 0,04. При этом рассчитанное в исследовании значение К T_w для контрольной группы соответствовало значению этого показателя для здоровых людей, полученному другими исследователями, работающими на таком же оборудовании (разница в результатах всего 0,04 %) [10]. Значение асимметрии условной работы за шаг в норме найти в научных источниках не удалось.

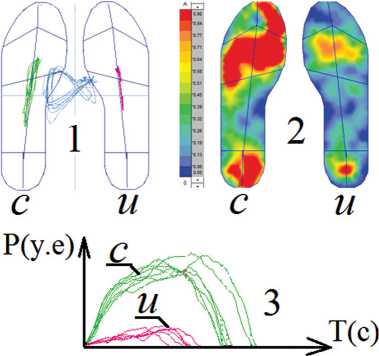

На рисунке 5, в качестве примера, представлен в графической форме результат обследования пациента на протезе бедра, где видны признаки выраженной биомеханической билатеральной асимметрии: увеличение работы за шаг для сохранной конечности, более продолжительный перекат через сохранную стопу и перегрузка её переднего отдела.

Таблица 3

Результаты анализа групповых различий с использованием критерия Краскела-Уоллиса с группирующей переменной Gr в программе SPSS 13.0 for Widows

|

Зависимые переменные |

||||||||||

|

dx х оцд_ s |

dy оцд_ s |

dy цд_ s |

dx х оцд_ w |

dy оцд_ w |

K L тцд_ w |

КТ T_ w |

К P_ w |

К A_ w |

К W_ w |

|

|

χ2 (Chi-Square) |

19,56 |

5,32 |

0,61 |

20,33 |

10,33 |

15,27 |

30,32 |

20,40 |

27,84 |

18,37 |

|

df |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Asymp. Sig. |

0,000 |

0,150 |

0,892 |

0,000 |

0,016 |

0,002 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

Таблица 4

Апостериорные различия групп по критерию Манна-Уитни (U) для переменных, значимые различия которых показал тест Краскела-Уоллиса

|

Сравниваемые группы |

Уровень значимости различий (Asymp. Sig. (2-tailed)) |

|||||

|

dх оцд_ s |

dх оцд_ w |

кт T_w |

КP_w |

КA_w |

КW_w |

|

|

«1» и «2» |

0,002 |

0,376 |

0,003 |

0,128 |

0,001 |

0,012 |

|

«1» и «3» |

0 |

0,004 |

0 |

0 |

0 |

0,019 |

|

«1» и «4» |

0 |

0,002 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

«2» и «3» |

0,97 |

0,002 |

0 |

0,103 |

0,017 |

0,13 |

|

«2» и «4» |

0,544 |

0,001 |

0 |

0,023 |

0,001 |

0,006 |

|

«3» и «4» |

0,65 |

0,212 |

0,82 |

0,185 |

0,384 |

0,272 |

Таблица 5

Рис. 4. Зависимость рангов переменных билатеральной асимметрии параметров ходьбы от степени нарушения ста-тодинамической функции протезированной конечности: К T_w – продолжительность опоры на стопы К A_w – условная работа за шаг; «1» – контрольная группа, «2» – на протезе голени, «3» – на протезе бедра, «4» – на протезе для чрезмерно короткой культи бедра, после вычленения конечности в ТБС или после МБА

Рис. 5. Результаты обследования на комплексе «ДиаСлед-М-Скан» пациента с протезом бедра: 1 – балансограмма в опорном контуре стоп; 2 – бароплантограмма; 3 – циклодинамограмма шага; с – сохранная стопа; и – искусственная стопа

Таблица средних рангов (Mean Rank) переменных КTw и КAw для сравниваемых групп («1» – контрольная; «2» – на протезе голени; «3» – на протезе бедра; «4» – на протезе для чрезмерно короткой культи бедра, после вычленения конечности в ТБС или после МБА) по результатам теста Манна-Уитни

|

Переменные |

Сравниваемые группы обследованных |

|||||||||||

|

«1» и «2» |

«1» и «3» |

«1» и «4» |

«2» и «3» |

«2» и «4» |

«3» и «4» |

|||||||

|

«1» |

«2» |

«1» |

«3» |

«1» |

«4» |

«2» |

«3» |

«2» |

«4» |

«3» |

«4» |

|

|

К T_w |

14,40 |

6,60 |

15,50 |

5,50 |

15,50 |

5,50 |

15,30 |

5,70 |

15,15 |

5,85 |

10,20 |

10,80 |

|

К A_w |

14,90 |

6,10 |

15,50 |

5,50 |

15,50 |

5,50 |

13,65 |

7,35 |

15,00 |

6,00 |

11,65 |

9,35 |

ДИСКУССИЯ

Результаты исследования показали, что пациенты на протезе голени и протезах для более высокого уровня ампутации испытывают перегрузку контралатеральной, сохранной конечности, косвенными признаками которой являются соответствующие изменения следующих биомеханических показателей: dх оцд_ s – фронтальное смещение ОЦД в опорном контуре стоп в статике, dх оцд_ w – фронтальное смещение центра траектории миграции ОЦД в опорном контуре стоп при ходьбе, К T_w – билатеральная асимметрия продолжительности опоры на стопы при ходьбе, К P_w – билатеральная асимметрия максимального за шаг суммарного давления на стопу, К A_w – билатеральная асимметрия условной работы за шаг, К W_w – билатеральная асимметрия условной мощности переката при ходьбе. Значимые различия по этим показателям наблюдались для каждой из групп пациентов (отличающихся уровнем ампутации и, следовательно, типом протезирования) по сравнению с контрольной группой.

Наиболее чувствительными биомеханическими показателями с косвенными признаками компенсаторной перегрузки сохранной конечности оказались билатеральная асимметрия продолжительности опоры на стопы при ходьбе (КT_w) и, тем более, асимметрия условной работы за шаг (КA_w). По этим переменным выявлены значимые различия каждой из групп пациентов на протезе не только по сравнению с контроль- ной группой, но и между собой, за исключением пары групп «3» (на протезе бедра) и «4» (на протезе для чрезмерно короткой культи бедра, после вычленения конечности в ТБС или после МБА), различия между которыми не были значимыми.

Для пары групп «3» (на протезе после ампутации на уровне бедра) и «4» (на протезе для чрезмерно короткой культи бедра, после вычленения конечности в ТБС или после МБА) не выявлено значимых парных различий по биомеханическим показателям компенсаторной перегрузки сохранной конечности, несмотря на их различия в отношении уровня ампутации и возможности использования функций ТБС со стороны поражения. Такой неожиданный результат можно объяснить тем, что более выраженное снижение статодинамической функции у пациентов из группы «4» (по сравнению с группой «3») компенсировалось при ходьбе использованием дополнительной опоры – тростей и костылей и снижением скорости передвижения, а значит, и величины ударных нагрузок на нижние конечности. Следовательно, у пациентов на протезе бедра с возможностью использования функций ТБС усечённой конечности риск перегрузки сохранной конечности такой же высокий, как и у пациентов, которым приходится замещать функции ТБС за счёт тазобедренного шарнира протеза из-за высокого уровня ампутации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ взаимодействия стоп с опорой позволил достоверно подтвердить значительную компенсаторную перегрузку сохранной конечности у пациентов на протезе после односторонней ампутации конечности на уровне голени и выше.

Наиболее чувствительным биомеханическим показателем такой перегрузки является условная работа переката (интеграл функции изменения суммарного давления во времени за период переката), которая для сохранной конечности достоверно выше, чем для протезированной и зависит от степени нарушения статодинамической функции протезированной конечности, а также от компенсации этих нарушений использованием средств до- полнительной опоры (костылей, тросточек и т.п.).

При протезировании после односторонней ампутации нижней конечности необходима преемственность в работе протезиста и ортопеда для своевременного ортопедического обеспечения пациента с целью снижения риска перегрузки сохранной конечности, патологических изменений её суставов и деформации стопы.

Полученные результаты этого предварительного исследования указывают на целесообразность его продолжения с увеличением объёма выборки наблюдений и углубления знаний о механизмах перегрузки сохранной конечности у пациентов на протезах и поиска вариантов её компенсации.

Список литературы Биомеханические показатели перегрузки сохранной конечности у пациентов с ампутацией голени, бедра или вычленением в тазобедренном суставе

- The prevalence of osteoarthritis of the intact hip and knee among traumatic leg amputees/P.A. Struyf, C.M. van Heugten, M.W. Hitters, R.J. Smeets//Arch. Phys. Med. Rehabil. 2009. Vol. 90, No 3. P. 440-446 DOI: 10.1016/j.apmr.2008.08.220

- Silverman A.K., Neptune R.R. Three-dimensional knee joint contact forces during walking in unilateral transtibial amputees//J. Biomech. 2014. Vol. 47, No 11. P. 2556-2562 DOI: 10.1016/j.jbiomech.2014.06.006

- Intact hip and knee joint moment in coronal plane with unilateral transfemoral amputee/Y.H. Chang, T.S. Bae, S.K. Kim, M.S. Mun, W.-H. Lee//International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. 2011. Vol. 12, No 1. P. 129-134.

- Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Ригин Н.В. Перегрузочная метатарзалгия: патогенез, биомеханика и хирургическое лечение (аналитический обзор литературы)//Вестник Российской академии медицинских наук. 2017. Т. 72, № 1. С. 53-58.

- Галстян Г.Р., Страхова Г.Ю. Современные технологии разгрузки нижней конечности в комплексном лечении нейропатической формы синдрома диабетической стопы//Эндокринная хирургия. 2007. № 1(1). С. 29-32.

- Патогенез прессорных язв у больных сахарным диабетом и возможности их профилактики/А.С. Ларин, Е.В. Таран, Т.Ю. Юзвенко, Е.Я. Гирявенко, А.И. Гаврецкий//Клiнiчна ендокринологiя та ендокринна хiрургiя. 2012. № 1 (38). С. 58-67.

- Смирнова Л.М. Особенности ортопедического обеспечения вкладными обувными приспособлениями пациентов после ампутации нижней конечности/Л. М. Смирнова//Вестник гильдии протезистов -ортопедов. 1999. № 1. С. 35.

- Смирнова Л.М. Программно-аппаратный комплекс для оценки анатомо-функциональных нарушений и эффективности ортезирования при патологии стопы//Медицинская техника. 2009. № 6. С. 22-26.

- Гржибовский А.М. Анализ трёх и более независимых групп количественных данных//Экология человека. 2008. № 3. С. 50-58.

- Некоторые количественные показатели биомеханических параметров походки у здоровых обследуемых/Д.В. Долганов, Т.И. Долганова, Н.В. Сазонова, В.А. Щуров//Вестник новых медицинских технологий. 2008. Т. 15, № 3. С. 123.