Биомеханическое обоснование чрескостной фиксации переломов бедренной кости

Автор: Марков Д.А., Левченко К.К., Морозов Владимир Петрович, Кауц О.А., Курманов А.Г., Абдулнасыров Р.К., Хачатрян А.Г., Перегородов А.Н., Мандров А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются преимущества остеосинтеза переломов бедренной кости с помощью аппаратов внешней фиксации стержневого типа. Проведено компьютерное моделирование компоновок аппарата внешней фиксации спицевого и стержневого типов на основе методов механики деформируемого твердого тела.

Остеосинтез, аппарат внешней фиксации, компьютерное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14916980

IDR: 14916980

Текст научной статьи Биомеханическое обоснование чрескостной фиксации переломов бедренной кости

Введение. Среди всех переломов длинных костей диафизарные переломы бедра занимают второе место и диагностируются в 10,4-23,9% случаев [1], встречаясь примерно с частотой 18 на 100000 жителей [2].

В нашей стране широко применяется внешняя фиксация переломов бедренной кости аппаратами с использованием в качестве остеофиксаторов спиц, консольных и сквозных стержней и их комбинаций [3, 4, 5, 6, 7]. Преимуществами чрескостного остеосинтеза являются малая травматичность, хорошая управляемость процессом консолидации. К недостаткам фиксации костных отломков спицевыми аппаратами, особенно при переломе бедра, относятся низкая жёсткость фиксации, прорезывание и нагноение мягких тканей вокруг фиксаторов, развитие око-лоспицевого остеомиелита, невриты, замедленная консолидация, трудоёмкость остеосинтеза, неудобства для пациента и обслуживающего персонала [4]. При данном виде чрескостного остеосинтеза частота специфических осложнений достигает 12-60% [8].

Остеосинтез аппаратами внешней фиксации стержневого типа, являясь наименее травматичным методом стабилизации костных отломков, также имеет недостатки, в частности, связанные с невозможностью осуществления полного объема движений в суставах оперированной конечности, постоянной угрозой инфекции, снижением комфортности в период лечения. Основным же недостатком является эксцентричность фиксации костного отломка в стержневом аппарате, что снижает жесткость всей конструкции. Возникает необходимость применения дополнительных рам и многоплоскостного введения стержней, что также может способствовать росту числа осложнений [9,10].

Таким образом, разработка рациональной технологии стержневой внешней фиксации диафизарных переломов бедренной кости является актуальной задачей современной травматологии и ортопедии.

Цель исследования: биомеханическое обоснование рациональной технологии сборки стержневого аппарата внешней фиксации для надежного остеосинтеза переломов диафиза бедренной кости.

Материал. С целью разработки биомеханически обоснованных схем стержневого чрескостного остеосинтеза, прогнозирования и определения тактики лечения в зависимости от вида перелома, массы тела пациента нами был проведен сравнительный анализ жесткости фиксации костных фрагментов тремя компоновками аппарата внешней фиксации, в том числе и спице-стержневой комплектации (рис.1). Исследование проводили с использованием программного комплекса «Лира–9.2», в основе которого лежит метод конечных элементов.

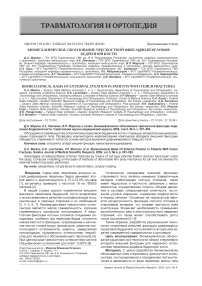

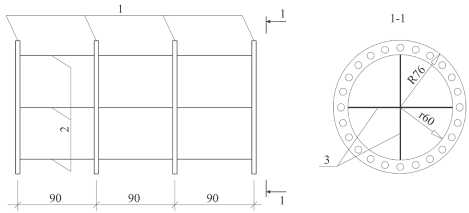

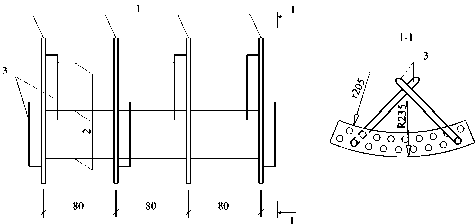

Рассматривали: 1) аппарат с четырьмя кольцевыми внешними опорами и закреплёнными в них парными спицами Киршнера (рис. 1); 2) аппарат с дуговыми внешними опорами и шестью консольными стержнями (рис. 2); 3) аппарат с четырьмя кольцевыми внешними опорами, двумя консольными стержневыми остеофиксаторами в средних кольцах и по одному сквозному стержневому остеофиксатору в крайних кольцах (рис. 3).

С целью сравнения фиксационных свойств перечисленных аппаратов, каждую схему остеосинтеза с помощью метода конечных элементов представляли в виде теоретической расчетной модели. Рассчитывали результаты воздействия в трехмерном пространстве для указанных аппаратов силы продоль-

Рис. 1. Конструкция аппарата №1: поз.1 – кольцевой элемент; поз.2 – соединительные стержни; поз.3 – спицы

Рис. 2. Конструкция аппарата №2: поз.1 – криволинейный брус; поз.2 – соединительные стержни;

поз.3 – стержневые остеофиксаторы

Рис. 3. Конструкция аппарата №3: поз.1 – кольцевой элемент; поз.2 – соединительные стержни; поз.3 – сквозной стержневой остеофиксатор; поз.4 - консольный стержневой остеофиксатор ного растяжения (сжатия), изгибающего, крутящего моментов и поперечной силы. Исходными условиями считали наличие перелома средней трети диафиза бедренной кости у среднестатистического пациента (мужчины среднего возраста 35–44 лет со средней массой тела 75 кг).

Результаты. Результаты компьютерного моделирования показали следующее.

Средняя жесткость по продольным перемещениям (вдоль оси ОХ) от действия силы Р=50 кг выше у аппарата №3:

, 50кг , к = -%3.31кг!см

5.598лш – для аппарата №1;

£ = — = 130.07кг/сл/

З^бмм – для аппарата №2;

кр= = 240.04кг !см р 2.083лш – для аппарата №3.

Средняя жесткость по продольным перемещениям аппарата №3 превышает в 2,88 раза среднюю жесткость аппарата №1 и в 1,85 раза среднюю жесткость аппарата №2;

Исходя из положения, что первичный зазор между отломками кости не может превышать 3 мм, выяснили, что абсолютные значения продольных перемещений от силы Р = 50 кг составляют для аппарата №1 5.598 мм, для аппарата №2 – 3.826 мм, для аппарата №3 – 2.083 мм. Таким образом, только аппарат №3 обеспечивает безопасную деформацию, не превышающую 3 мм.

Сравнение продольных перемещений костных фрагментов в аппаратах №1 и №2 при силе Р = 50 кг показало, что при небольших продольных перемещениях в аппарате №2 костный отломок получает большие угловые деформации (Uy = 4,183°) по сравнению с фиксацией в аппарате №1 (Uy = 0,026°).

При действии изгибающих моментов Мy = 50 кг·см и Мz = 50 кг·см жесткость фиксации костного отломка значительно выше у аппаратов №1 и №3. Точка стыковки костных отломков в аппарате №2 получает как значительные перемещения, так и значительные углы поворота;

При действии крутящих моментов Мx = 50 кг·см аппараты №2 и №3 обеспечивают надежную фиксацию по всем направлениям.

При действии поперечных сил Qy = 5 кг и Qz = 5 кг жесткость всех компоновок аппарата приблизительно одинакова и определяется длиной, количеством и положением соединительных стержней.

Согласно имеющимся биомеханическим рекомендациям (Шевцов В.И., 1995; Бутовский К.Г., 1998), значения массы тела пациентов, начиная от детей старшего возраста, разделяются на несколько основных категорий: 1) от 20 до 30 кг; 2) от 30 до 50 кг; 3) от 50 до 75 кг; 4) от 75 до 90 кг; 5) от 90 до 115 кг. Необходимо уточнить, что при других величинах массы тела пациента функциональные нагрузки на костный отломок, а также значения его перемещений и поворотов пропорционально изменяются (таблица).

Максимальные расчетные перемещения и углы поворота костного отломка у пациентов различной массы тела, их соотношения с допустимыми зна-

Максимальные расчетные перемещения и углы поворота костного отломка у пациентов различной массы тела, их соотношения с допустимыми значениями для исследуемых систем внешней фиксации

Результаты расчетов возможных максимальных перемещений и поворотов костного отломка показывают, что значения табличных параметров не выходят за допустимые пределы для всех категорий массы тела пациентов только при использовании системы внешней фиксации аппарата №3. В этих условиях наибольшее отношение величины перемещения отломка к допустимому значению составило 1,05, величины угла поворота – 0,12, что было обусловлено нагрузками вследствие движений пациента пятой категории массы тела. Для других категорий массы тела возникали перемещения отломка, отношение величины которых к допустимым значениям было значительно меньше – от 0,82 до 0,02.

Система фиксации костных отломков в аппарате №2 создавала максимальные относительные значения их перемещений не более единицы для первой и второй категорий массы тела пациента; только для третьей категории массы тела относительные величины угла поворота и перемещения несколько превышали единицу.

Аппарат №1 обеспечивал безопасную величину перемещений и поворотов отломка в условиях движений пациента только первой категории массы тела, когда наибольшее относительное значение перемещений составляло 0,75, углов поворота – 0,45. Для других категорий массы тела пациента относительная величина перемещений существенно превышала единицу, достигая 2,86.

Заключение. Таким образом, в ходе компьютерного математического моделирования чрескостного остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости с использованием рассмотренных компоновок аппарата внешней фиксации установлено, что наиболее оптимальным при остеосинтезе нестабильных оскольчатых переломов бедра является аппарат №3, при этом у пациентов любой массы тела. При остеосинтезе стабильных поперечных либо косых переломов с линией фрактуры, близкой к поперечной, без значительного смещения, у пациентов с массой тела до 75 кг можно использовать аппарат №2, у пациентов с массой тела до 30 кг возможно применение аппарата №1, однако для увеличения жёсткости фиксации необходимо введение дополнительных спицевых фиксаторов.

Компьютерное моделирование компоновок чре-скостного остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости позволяет провести сравнительное исследование жесткости и возможных деформаций схем фиксации, а также определить их оптимальное применение в зависимости от характера перелома и массы тела пациентов. Полученные данные могут стать основой для разработки методик чрескостного остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости с использованием оригинальных стержневых схем фиксации. Применение разработанных методик чрескостного остеосинтеза позволит снизить число осложнений, упростить технику выполнения оперативных вмешательств, повысить экономическую эффективность лечения.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2012 годы» по Государственному контракту Федерального агентства по науке и инновациям от 30 сентября 2009 года 02.514.11.4121.

Список литературы Биомеханическое обоснование чрескостной фиксации переломов бедренной кости

- Ли, А.Д. Чрескостный остеосинтез в травматологии/А.Д. Ли. -Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2002. -198 с.

- Анкин, Л.Н. Травматология (Европейские стандарты)/Л.Н. Анкин, Н.Л. Анкин. -М., 2005. -С. 372-373.

- Шевцов, В.И. Аппарат Илизарова. Биомеханика/В.И. Шевцов, В.А. Немков, Л.В. Скляр. -Курган: Изд-во «Периодика», 1995. -165 с.

- Выбор метода лечения закрытых диафизарных переломов бедренной кости/И.А. Катаев, А.Я. Лобко, В.Ю. Черныш и др.//Ортопед., травматол. -1998. -№ 2. -С. 53-55.

- Котельников, Г.П. Травматология/Г.П. Котельников, А.Ф. Краснов, В.Ф. Мирошниченко. -Самара: Самар. Дом печати, 2001. -480 с.

- Каплунов, О.А. Чрескостный остеосинтез по Илизарову в травматологии и ортопедии/О.А. Каплунов. -М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. -304 с.

- Классика и новации чрескостного остеосинтеза в ортопедии/А.Г.Каплунов, А.П. Барабаш, И.А. Норкин и др. -Саратов: Изд-во «Новый ветер», 2007. -312 с.

- Профилактика и лечение посттравматической нейропатии малоберцового нерва при чрескостном остеосинтезе переломов костей голени/О.В. Бейдик, С.И. Киреев, К.К. Левченко и др.//Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями позвоночника, спинного мозга и периферической нервной системы: Мат. Рос. науч.-практ. конф. с международ. участием. -Курган, 2005. -С. 39.

- Соломин, Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова/Л.Н. Соломин. -СПб., 2005. -521 с.

- Ткачева, А.В. Выбор схемы остеосинтеза с помощью биомеханического моделирования для лечения переломов длинных трубчатых костей/А.В. Ткачева, О.В. Бейдик, К.Г. Бутовский//Тез. докл. VIII съезда травматологов и ортопедов России. Т. 1. -Самара, 2006. -С. 342-343