Биомеханическое обоснование фиксации околосуставных переломов проксимального отдела бедра

Автор: Барабаш А.П., Кауц О.А., Барабаш Ю.А., Русанов А.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе проведено сравнение двух способов фиксации чрезвертельного перелома - внешней, с помощью чрескостного аппарата, и погружной - динамической бедренной системой. На биоманекенах проведено исследование смещаемости фрагментов последовательным нагружением их по длинной оси бедра. Динамическая компрессия в аппарате внешней фиксации между сериями увеличивает устойчивость биомеханической системы «кость-фиксатор» в 3-4 раза. Использование одномоментной компрессии перелома с динамической бедренной системой позволяет создать стабильную фиксацию отломков, достаточную для ранней активизации больных

Бедро, биомеханика, проксимальный отдел бедра, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/14917091

IDR: 14917091

Текст научной статьи Биомеханическое обоснование фиксации околосуставных переломов проксимального отдела бедра

аппаратного остеосинтеза – активно дискутируются в отечественной и зарубежной литературе.

В связи с развитием посттравматической гиподинамии, мышечной гипотрофии, контрактур суставов, а также общесоматических осложнений, при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости наиболее целесообразным является оперативный метод, так как он позволяет добиться точной репозиции и надежной фиксации отломков, улучшает качество жизни больных, резко сокращает время пребывания их в стационаре за счет ранней активизации [5, 6, 2].

Несмотря на многообразие предложенных конструкций, не определены достаточно чёткие показания для применения того или иного метода остеосинтеза и выбора фиксатора, а исследования по определению прочности металлоостеосинтеза в условиях статических нагрузок зачастую носят констатирующий характер.

В связи с вышеизложенным целью нашего исследования явилась оптимизация выбора способа остеосинтеза для улучшения исходов хирургического лечения и реабилитации больных с околосуставными переломами проксимального отдела бедренной кости.

Методы. С целью выра б отки рациональной тактики ведения больных в послеоперационном периоде была произведена экспертная сравнительная оценка жёсткости фиксации отломков, а также технических возможностей аппаратной и погружной конструкций.

Эксперимент выполнялся на биоманекенах бедренных костей с моделированными переломами вертельной области, фиксированных при помощи стержневых аппаратов внешней фиксации и динамической бедренной системой (DHS). В качестве биоманекенов использованы десять бедренных костей крупного рогатого скота. Распил кости производился через большой вертел в направлении на межвертельную область под углом 45 ° к оси кости.

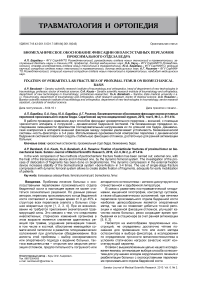

В первой группе отломки скреплялись с помощью стандартного стержневого аппарата ЦИТО – МКЦ -0,1 по способу лечения чрез- и межвертельных переломов проксимального отдела бедренной кости (патент РФ №2223702) [ 7], в котором предусматривается наряду с жёсткостью фиксации возможность управления отломками проксимального отдела бедренной кости и степенью компрессии во время эксперимента (рис.1).

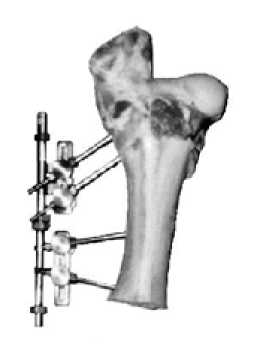

Во второй группе эксперимента для остеосинтеза использовалась динамическая бедренная система (Dynamic Hip Screw (DHS) производства фирмы «Chm» длиной винта 90 м м и ножки – 100 м м . Ус т а новка фиксатора производилась при помощи специального набора инструментов. При этом из подвертельной области в шейку и головку бедренной кости по дуге Адамса вводят динамический бедренный винт под углом 130° к оси бедра, на который насаживается пластина динамического винта, фиксируемая к диафизу винтами и соединяются компрессирующим винтом, после чего выполняется межотломко-вая компрессия.

Нагружение образца по вертикальной оси может вызвать скольжение бедренного винта в цилиндре пластины дистально и латерально (рис. 2 а, б).

Эксперименты проводили при помощи разрывной машины типа Р-5 и разработанной оправки. Оправка позволяла закреплять кость на столике разрывной машины и измерять смещение отломков относительно друг друга (рис. 2 в).

Приложение нагрузки осуществляли вертикально на головку бедренной кости, начиная с 100 кгС

а) б)

Рис. 1. Чрескостный остеосинтез модельного перелома управляемой системой компрессии (а); рентгенограмма биоманекена с наложенным стержневым аппаратом (б)

а) б) в)

Рис. 2. Накостный остеосинтез модельного перелома динамической бедренной системой (а) рентгенограмма биоманекена с наложенной динамической бедренной системой (б); внешний вид нагружаемой бедренной кости в разрывной машине типа Р-5 (в)

с последовательным увеличением до 300 кгС, с интервалом в 50 кгС – для первой группы эксперимента и, начиная с груза 50 кгС до 300 кгС, с интервалом в 10 кгС – для второй группы эксперимента. Определение смещения одной части кости относительно другой осуществляли при помощи индикаторной головки часового типа с ценой деления 0,01 мм (погрешность ±0,005 мм).

Жёсткость фиксации отломков биоманекена в двух группах определяли по степени смещения частей кости относительно друг друга при статической возрастающей механической нагрузке образцов.

Статистическая обработка полученных данных проводилась по двум направлениям. Во-первых, проверялась гипотеза о равенстве выборок анализируемых признаков на основе равенства средних значений (критерий Стьюдента) и дисперсий (критерий Фишера) [8]. Все вычисления проводились с помощью персонального компьютера с программным обе- спечением Microsoft Excel-7.0 и Statistica (StatSoft, Inc., 1995).

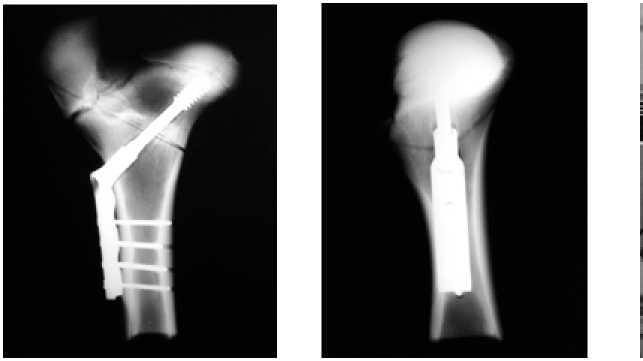

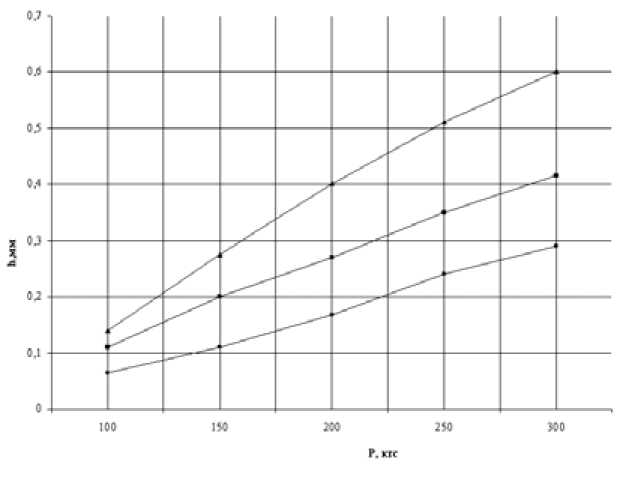

Результаты. На рисунке 3 представлены результаты смещения отломков для первой группы биоманекенов.

Жёсткость фиксации отломков при последовательном возрастающем нагружении образцов проксимального отдела бедренной кости прогрессивно снижается. Так, при нагрузке в 100 кгс, смещение отломка составило 0,08 мм, при 150 кгС – 0,15 мм, 200 кгС – 0,21 мм, 250 кгС – 0,26 мм, а 300 кгС – 0,34 мм.

Во второй серии нагружений после проведения повторной межотломковой компрессии смещение составило 0,05 мм при 100 кгС нагрузки, 0,07 мм при нагрузке 150 кгС; 0,1 мм – в 200; 0,13 мм – в 250; и 0,17 мм – при 300 кгС. В третьей серии нагружений после очередной компрессии показатели смещения отломков продемонстрировали ещё большее усиле-

Рис. 3. Зависимость средней арифметической величины смещения h (мм) частей кости от приложенной нагрузки P (кгС) для первой серии экспериментов [—•— – без компрессии; —■— – первая компрессия; —▲— – вторая компрессия]

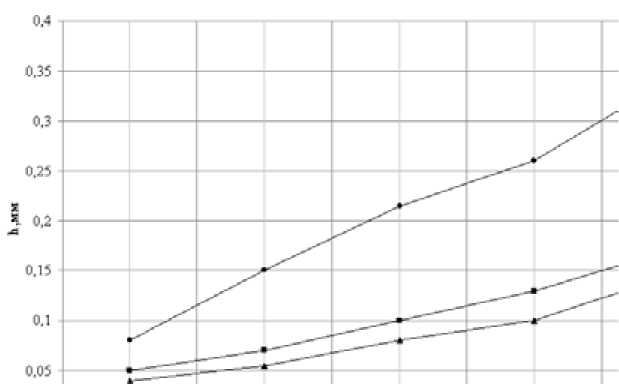

Рис. 4. Зависимость средней арифметической величины смещения h (мм) частей кости от приложенной нагрузки Р (кгС) для второй серии экспериментов [—•— – первое, —■— - второе и —▲— - третье нагружения]

ние фиксации, что выразилось в уменьшении величины смещения от 0,04 мм при 100 кгС нагрузки до 0,145 мм при 300 кгС. Иными словами, нагрузки, выдерживаемые образцами бедренной кости, подвергнутыми управляемому чрескостному остеосинтезу, в 3-4 раза были выше, чем в первой серии нагружений.

Таким образом, при проведении дополнительной межотломковой компрессии повторное испытание жесткости фиксации выявило снижение смещаемо-сти отломков, что говорит об усилении фиксационных свойств системы «аппарат-кость» за счет импактизации метафизарной костной структуры между отломками.

При анализе результатов смещаемости отломков с последовательным нагружением образцов проксимального отдела бедренной кости во второй группе, можно отметить, что в первой серии нагружений (после выполнения начальной компрессии) смещение отломков при нагрузке в 50 кгС составило 0,008 мм, при 100 кгС – 0,062 мм, при 300 кгС – 0,304 мм. Во второй серии, в отличие от первой группы эксперимента, повторной компрессии не выполнялось, при этом смещение составило 0,022 мм при 50 кгС нагрузки, 0,1083 мм при 100 кгС и 0,417 мм – при 300 кгС нагрузки. В третьей серии нагружений образцов, отмечается продолжение уменьшения жёсткости фиксации отломков, что выразилось в смещении на 0,025 мм при 50 кг нагрузки и 0,142 мм – при 100 кгС и 0,61 мм – при 300 кгС. Иными словами, нагрузки, выдерживаемые образцами бедренной кости, подвергнутые динамическому накостному остеосинтезу, планомерно снижаются (рис. 4). Максимальная величина смещения отломков бедренной кости отмечалась в 3 серии эксперимента, и составила 0,61 мм.

Сравнивая показатели смещения отломков в двух группах эксперимента, можно отметить, что смещение образцов во второй серии нагружений в обеих группах биоманекенов существенно различалось. Жёсткость остеосинтеза уменьшалась в большей степени во второй группе: сопротивление нагрузке снижалось от 0,11 мм при 100 кгС до 0,415 мм при 300 кгС, в то время как в первой группе после повторной компрессии сопротивляемость нагрузке возросла в 2 раза и составила 0,05 мм при 100 кгС и 0,17 мм при 300 кгС.

Обсуждение. В процессе эксперимента получены данные о характере смещения нагружаемых костных фрагментов в зависимости от способа фиксации. В обеих группах эксперимента смещение происходило по типу сдвига проксимального отломка относительно дистального. Проксимальный фрагмент возвращался после нагрузки в первоначальное положение за счёт ригидных свойств металлических конструкций, но структура кости при этом подвергалась пластической деформации. Дислокация проксимального отломка при применении способа управляемого чрескостного остеосинтеза (1-я группа) во время первой серии нагружений происходила аналогично первой серии нагружений 2-й группы образцов. Смещение же при второй серии нагружений было меньшим по типу сдвига, так как изменённая структура кости была уплотнена произведенной тракцией

за стержень с упорной резьбой. Третья серия нагружений биоманекенов 1 группы (после добавочного сжатия) выявила ещё меньшее смещение. При второй и третьей сериях экспериментов во 2 группе образцов из-за не проводившейся в данной группе во время эксперимента дополнительного сжатия смещение отломков увеличивалось.

Заключение. Проводимое во время эксперимента дополнительное сжатие отломков выявило усиление стабильности чрескостной фиксации, что в послеоперационном периоде, ввиду нахождения компрессирующего и стабилизирующего стержней снаружи, позволяет управлять степенью сжатия отломков во времени. Это позволяет приступить к активизации больных с 2-3 суток после операции без опасений передвигаться с опорой на оперированную конечность.

Фиксация же погружным динамическим фиксатором (DHS) исключает возможность проведения дополнительной послеоперационной компрессии, однако способность динамического бедренного винта скользить в цилиндре пластины при действии нагрузки приводит к поддержанию компрессии по линии перелома, а нагрузки, выдерживаемые данным фиксатором, позволяют без опасений применять его в клинической практике и рекомендовать активное послеоперационное ведение таких больных.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2012 годы» по Государственному контракту Федерального агентства по науке и инновациям от 30 сентября 2009 года 02.514.11.4121.

Список литературы Биомеханическое обоснование фиксации околосуставных переломов проксимального отдела бедра

- Городниченко А.И., Боровков В.Н., Усков О.Н., Сорокин Г.В. Чрескостный остеосинтез переломов вертельной области бедренной кости у пациентов пожилого и старческого возраста//Травматология и ортопедия России. 2006. №2. С. 83.

- Загородний Н.В., Жармухамбетов Е.А. Хирургическое лечение вертельных переломов бедренной кости//Российский медицинский журнал: Науч.-практ. журн. 2006. №2. С.18-19.

- Травматология: национальное руководство/под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 808 с.

- Geiger F., Schreiner К., Schneider S. et al. Proximal fracture of the femur in elderly patients. The influence of surgical care and patient characteristics on post-operative mortality//Der Orthopede. 2006. №35(6). Р. 651-657.

- Ершова О.Б., Семенова О.В., Дегтярев А.А. Результаты проспективного изучения исходов переломов проксимального отдела бедра у лиц пожилого возраста//Остеопороз и остеопатии. 2000. №1. С.9-10.

- Сакалов Д.А., Скороглядов А.В. Лечение вертельных переломов у пациентов пожилого и старческого возраста//Вестник Российского медицинского университета. 2003. №5.С.24-29.

- Пат. 2223702 РФ, МПК А 61 В 17/56. Способ лечения чрез-и межвертельных переломов бедренной кости/Барабаш А.П., Русанов А.Г., Иванов В.М., Длясин Н.Г. (РФ)

- Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов. М.: Наука, 1980, 723 стр.