Биомеханическое обоснование количества соединительных стержней между опорами аппарата Г.А. Илизарова

Автор: Соломин Л.Н., Андрианов М.В., Назаров В.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2006 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключалась в экспериментальном обосновании оптимального количества стержней в спице-стержневом аппарате. Установлено, что при увеличении количества соединительных стержней между замкнутыми кольцевыми опорами жесткость остеосинтеза не меняется начиная с трех соединительных стержней. Уменьшение соединительных стержней с трех до двух приводит к уменьшению жесткости фиксации имитатора кости аппаратом, наличие четвертого соединительного стержня между незамкнутыми опорами на основе 3/4 кольца ведет к повышению жесткости фиксации на 18-22 %, наличие четвертого соединительного стержня между опорами на основе 1/3 кольца не приводит к увеличению жесткости остеосинтеза. Дана сравнительная оценка максимальной потери во времени жесткости остеосинтеза при использовании аппарата Илизарова и комбинированного спице-стержневого аппарата.

Аппарат илизарова, спице-стержневой аппарат, жесткость фиксации, оптимизация количества стержней

Короткий адрес: https://sciup.org/142120920

IDR: 142120920

Текст научной статьи Биомеханическое обоснование количества соединительных стержней между опорами аппарата Г.А. Илизарова

Количество стержней, соединяющих внешние опоры аппарата Илизарова, один из многих параметров, оказывающих влияние на жесткость остеосинтеза. Сколько их должно быть? Казалось бы, ответ уже получен: в специальной литературе, часто «мимоходом», упоминается об установке трех [3, 4, 9-11, 13-15] или четырех [2, 5, 6, 7, 1618] соединительных стержней. Между тем специальные исследования, посвященные этому вопросу, единичны [12]. Может быть, уменьшение количества стержней до двух существенно не повлияет на жесткость фиксации костных фрагментов? Это позволило бы облегчить аппарат, снизить «помехи» при рентгенографии. Или, возможно, увеличение количества соединительных стержней позволит существенно повлиять на рассматривае- мый параметр? Тогда как это будет соотноситься с разными диаметрами внешних опор, их геометрией? Кроме этого, с практической точки зрения было бы небезынтересным определить, как меняется жесткость фиксации костных фрагментов во времени у комбинированного (спице-стержневого) аппарата с оптимизированным количеством соединительных стержней в сравнении с аппаратом Илизарова [14].

Целью нашего экспериментального исследования являлись ответы на заданные вопросы. Необходимо подчеркнуть, что в данной работе мы рассматривали жесткость фиксации костных фрагментов, оставляя вопросы повышения эффективности репозиции при использовании дополнительных соединительных стержней.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для биомеханического тестирования использована новая медицинская технология (№ ФС– 2005/021; , единственная на сегодняшний день из утвержденных Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию России для подобного рода исследований. Согласно которой:

-

1) все исследуемые компоновки обозначены при помощи «метода унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза» (методические рекомендации МЗ России № 2218083, http://www.aotrf.org/site/atlas.html );

-

2) использованы стандартные смещающие усилия: продольное, поперечное, ротационное;

-

3) унифицированы методы приложения смещающих нагрузок, получения, обработки и интерпретации данных.

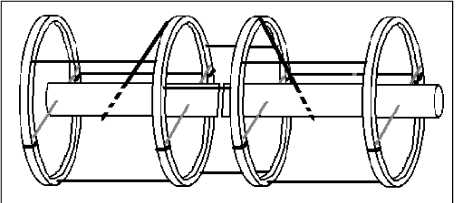

Для определения оптимального количества соединительных стержней в аппарате с замкнутыми кольцевыми опорами в качестве базовой использована компоновка, представленная на рисунке 1. Данная компоновка признана нами как оптимальная для переломов средней трети костей голени [10]. Следует упомянуть, что возможности новой медицинской технологии № ФС–2005/021 позволяют, используя «индекс жесткости Илизарова», экстраполировать полу- чаемые данные на классическую спицевую компоновку.

1, 9 3 III,1,120 ;IV, 3 -9 V, 9 3;VI,1,70 VIII, 3 9

160 ° 160 ° 160 ° 160 °

Рис. 1. Схема модели, используемой для эксперимента

Проведено три серии экспериментов:

1 серия: диаметр всех опор 100 мм; изменялось количество соединительных стержней между опорами: по 2-3-4-5 соединительных стержней.

-

2 серия: диаметр опор 160 мм; изменялось количество соединительных стержней между опорами: по 2-3-4-5 соединительных стержней.

-

3 серия: диаметр опор 220 мм; изменялось количество соединительных стержней между опорами: по 2-3-4-5 соединительных стержней.

Для выявления зависимости изменения жесткости остеосинтеза от количества соединительных стержней у компоновок с незамкнутыми опорами выполнено также три серии экспериментов. За основу была взята компоновка, применяемая у пациентов с повреждениями средней трети бедренной кости [1]:

I,8,90; II,11,90 IV,10,90 VI, 9 3; VII,8,70 VIII, 3 9 .

1/3 195 3/4 195 180 3/4 180

Эта компоновка была выбрана за исходную потому, что именно на бедре, в сравнении с другими сегментами, наиболее актуально использование комбинации замкнутых и незамкнутых опор.

Серии различались следующим образом:

-

1 серия: между всеми опорами по 3 соединительных стержня;

-

2 серия: между первой и второй, третьей и четвертой опорами по 3 стержня; между второй и третьей опорами 4 соединительных стержня;

-

3 серия: между всеми опорами по четыре соединительных стержня.

При исследовании изменения во времени жесткости фиксации костных фрагментов модель (рис. 1) сравнивали с классической компоновкой аппарата Илизарова, принятого как эталонный модуль третьего порядка (М3э):

-

I ,2 8;I,4 10 IV, 3 9 V, 9 3 VIII,2 8; VIII,4 10 .

160 160 160 160

Показатели жесткости остеосинтеза проводили сразу после монтажа моделей, через 1 сутки и далее через 3, 7, 14, 28, 42, 56, 70, 84 суток.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты эксперимента по выявлению зависимости изменения жесткости фиксации от количества соединительных стержней в замкнутых опорах, приведены в таблице 1.

Результаты исследования по определению зависимости жесткости чрескостного остеосин- теза от количества соединительных стержней между незамкнутыми опорами представлены в таблице 2.

В таблицах 3 и 4 приведены результаты, полученные в ходе исследования уменьшения во времени жесткости фиксации костных фрагментов.

Таблица 1

Результаты исследования жесткости в зависимости от диаметра кольцевых опор и количества соединительных стержней между ними

|

Диаметр опоры мм |

К-во соединительных стержней |

Продольная нагрузка |

Кручение Н∙200мм /град |

Изгибающая нагрузка Н∙275мм/град |

|||||

|

Дистракция Н/мм |

Компрессия Н/мм |

кнутри |

кнаружи |

Сагиттальная плоскость |

Фронтальная плоскость |

||||

|

сгибание |

разгибание |

отведение |

приведение |

||||||

|

100 |

2 |

150 |

140 |

25 |

25 |

35 |

35 |

25 |

25 |

|

3 |

150 |

140 |

30 |

30 |

41 |

41 |

30 |

30 |

|

|

4 |

150 |

140 |

30 |

30 |

41 |

41 |

30 |

30 |

|

|

5 |

150 |

140 |

30 |

30 |

41 |

41 |

30 |

30 |

|

Продолжение таблицы 1

Результаты исследования жесткости в зависимости от диаметра кольцевых опор и количества соединительных стержней между ними

|

Диаметр опоры мм |

К-во соединительных стержней |

Продольная нагрузка |

Кручение Н∙200мм /град |

Изгибающая нагрузка Н∙275мм/град |

|||||

|

Дистракция Н/мм |

Компрессия Н/мм |

кнутри |

кнаружи |

Сагиттальная плоскость |

Фронтальная плоскость |

||||

|

сгибание |

разгибание |

отведение |

приведение |

||||||

|

160 |

2 |

110 |

100 |

13 |

13 |

20 |

20 |

12 |

12 |

|

3 |

110 |

100 |

20 |

20 |

30 |

30 |

18 |

18 |

|

|

4 |

110 |

100 |

20 |

20 |

30 |

30 |

18 |

18 |

|

|

5 |

110 |

100 |

20 |

20 |

30 |

30 |

18 |

18 |

|

|

220 |

2 |

60 |

55 |

5 |

5 |

6 |

6 |

4 |

4 |

|

3 |

60 |

55 |

10 |

10 |

10 |

10 |

8 |

8 |

|

|

4 |

60 |

55 |

10 |

10 |

10 |

10 |

8 |

8 |

|

|

5 |

60 |

55 |

10 |

10 |

10 |

10 |

8 |

8 |

|

Таблица 2

Показатели жесткости фиксации костных фрагментов в зависимости от количества соединительных стержней между незамкнутыми опорами

|

Серия эксперимента |

Продольная нагрузка |

Кручение Н∙200мм /град |

Изгибающая нагрузка Н∙275мм/град |

|||||

|

Дистракция Н/мм |

Компрессия Н/мм |

кнутри |

кнаружи |

Сагиттальная плоскость |

Фронтальная плоскость |

|||

|

сгибание |

разгибание |

отведение |

приведение |

|||||

|

1 |

50 |

50 |

7 |

7 |

9 |

9 |

9 |

9 |

|

2 |

60 |

60 |

9,5 |

9,5 |

11,5 |

11,5 |

11,5 |

11,5 |

|

3 |

62 |

62 |

10 |

10 |

12 |

12 |

12 |

12 |

Таблица 3

Изменение во времени жесткости фиксации аппаратом Илизарова (М3э)

|

М3э |

||||||||||

|

Сутки |

1 |

3 |

7 |

14 |

28 |

42 |

56 |

70 |

84 |

|

|

Продольная (Н/мм) |

55 |

45 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

|

Сагиттальная (Н∙275мм/град) |

11 |

8 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

|

Фронтальная (Н∙275мм /град) |

12 |

8 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

|

Кручение (Н∙275мм /град) |

8 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

Таблица 4

Изменение во времени жесткости фиксации комбинированным спице-стержневым аппаратом (М3к)

|

М3к |

||||||||||

|

Сутки |

1 |

3 |

7 |

14 |

28 |

42 |

56 |

70 |

84 |

|

|

Продольная (Н/мм) |

115 |

105 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Сагиттальная (Н∙275мм/град) |

14 |

12 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

|

Фронтальная (Н∙275мм /град) |

16 |

14 |

12 |

12 |

12 |

12 |

12 |

12 |

12 |

12 |

|

Кручение (Н∙275мм /град) |

9 |

8 |

8 |

8 |

8 |

8 |

8 |

8 |

8 |

8 |

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При выявлении зависимости изменения жесткости фиксации от количества соединительных стержней в замкнутых опорах различного диаметра (табл. 1) выяснено, что при продольном нагружении показатели жесткости остеосинтеза конструкций с двумя, тремя и более соединительными стержнями одинаковы.

При изгибающих нагрузках в опоре с диаметром 100 мм жесткость конструкций с двумя соединительными стержнями меньше на 15-17 %, чем жесткость аппарата с тремя и более соединительными стержнями. При изгибающих на- грузках в опорах диаметром 160 мм, 220 мм данная зависимость также имеет место и составляет соответственно 34 % и 40 %.

При кручении в опоре с диаметром 100 мм жесткость конструкций с двумя соединительными стержнями меньше на 17 %, чем жесткость с тремя и более соединительными стержнями. При кручении в опорах с диаметром 160 и 220 мм данная зависимость сохраняется и составляет соответственно 35 % и 50 %.

Таким образом, соединение внешних опор аппарата двумя соединительными стержнями при кручении и изгибающих нагрузках в сравнении с кольцевыми конструкциями, где использовано 3 и более соединительных стержней, приводит к уменьшению жесткости остеосинтеза от 15 % до 50 % в зависимости от диаметра опор. Оптимальным является использование трех соединительных стержней: увеличение их количества свыше этого числа на жесткость остеосинтеза при использовании замкнутых опор не влияет.

Исследования по выявлению зависимости жесткости фиксации костных фрагментов от количества соединительных стержней в незамкнутых опорах различной геометрии (табл. 2) показали следующее. Увеличение количества соединительных стержней с 3 до 4 между опорами на основе 3/4 кольца ведет к повышению жесткости остеосинтеза в 1,2-1,35 раза. Использование дополнительного, четвертого, соединительного стержня при использовании опор на основе сектора (1/3 кольца) не приводит к значимому увеличению жесткости остеосинтеза.

Таким образом, при использовании незамкнутых опор оптимальным является использование четырех соединительных стержней в случае соединения кольцевой опоры с опорой на осно- ве 3/4 кольца или соединения двух опор на основе 3/4 кольца. Для соединения опор на основе 1/3-1/4 кольца достаточно 3 соединительных стержня, как и при кольцевых опорах.

Выяснено, что максимальная потеря жесткости обеими типами конструкций (табл. 3, 4) отмечается в 1-е сутки после монтажа аппарата: на 15-33 % (для разных нагрузок) для аппарата Илизарова (М3э) и на 9-15 % для комбинированного чрескостного аппарата (М3к). В дальнейшем, до 3-х суток, потеря жесткости уменьшается еще на 8-9 % (для разных нагрузок) для М3э и на 5-8 % для М3к. Начиная с 7-х суток и до конца эксперимента (84-е сутки), жесткость фиксации при стендовых испытаниях не уменьшалась. Следует подчеркнуть, что при всех моделируемых нагрузках М3э теряют в жесткости при сравнении с М3к на 10-15 % больше. Следует учесть и то, что изначальная жесткость фиксации у спицевого аппарата меньше, чем у комбинированного, на 12-100 %. Следовательно, в комбинированных чрескостных аппаратах, в сравнении со спицевыми, контроль за степенью натяжения спиц имеет менее принципиальное значение.

ВЫВОДЫ

-

1. При увеличении количества соединительных стержней между замкнутыми кольцевыми опорами жесткость остеосинтеза не меняется начиная с трех соединительных стержней.

-

2. Уменьшение соединительных стержней с трех до двух приводит к уменьшению жесткости фиксации имитатора кости аппаратом: при диаметре опор 100 мм на 15-17 %, при диаметре опор 160 мм на 20-30 %, при диаметре опор 220 мм на 45-50 %.

-

3. Наличие четвертого соединительного стержня между незамкнутыми опорами на основе 3/4 кольца ведет к повышению жесткости фиксации на 18-22 %.

-

4. Наличие четвертого соединительного стержня между опорами на основе 1/3 кольца не приводит к увеличению жесткости остеосинтеза.

-

5. Максимальная потеря во времени жесткости остеосинтеза отмечается через 1 сутки после монтажа аппарата: на 15-33 % для М3э (аппарат Илизарова) и на 9-15 % для М3к (комбинированный чрескостный аппарат); к 3-м суткам жесткость дополнительно уменьшается на 8-9 % для М3э и на 5-8 % для М3к; начиная с 7-х суток и до 84-х суток жесткость фиксации в эксперименте не уменьшается; при всех моделируемых нагрузках М3э теряет в жесткости на 10-15 % больше, чем с М3к.