Биомеханическое обоснование несъемных ортопедических конструкций при лечении пациентов с дефектами зубных рядов, осложненных деформациями

Автор: Данилина Т.Ф., Багмутов В.П., Коноваленко В.Г.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 (29), 2011 года.

Бесплатный доступ

На основе методов сопротивления материалов и теоретической механики проведено моделирование математической модели и изучено напряженно-деформированное состояние биомеханической системы «ортопедическая конструкция - опорный элемент» при вариации параметров функциональной нагрузки (степени и места локализации, направлении действия) и геометрической формы протеза. Разработаны практические рекомендации для комплексного лечения взрослых пациентов с включенными дефектами зубных рядов, осложненных аномалиями и деформациями, несъемными ортопедическими конструкциями.

Методы сопротивления материалов, биомеханика, математическая модель, напряжения, деформации, функциональная нагрузка, аномалии, несъемные ортопедические конструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/142149256

IDR: 142149256 | УДК: 616.314-089.23

Текст статьи Биомеханическое обоснование несъемных ортопедических конструкций при лечении пациентов с дефектами зубных рядов, осложненных деформациями

Наличие дефекта зубного ряда нередко служит этиологическим фактором развития зубочелюстных аномалий и деформаций, распространенность которых у взрослых пациентов, по данным различных специалистов, составляет 28—55 % [8]. Зубочелюстные аномалии и деформации затрудняют протезирование зубов и зубных рядов, а в некоторых случаях делают его практически невозможным [7, 9, 10].

Важной составляющей комплексного лечения пациентов с дефектами зубных рядов является рациональное, функционально обоснованное планирование ортопедических конструкций. Большинство исследований носят экспериментальный характер: тен- зометрия, голографическая интерферометрия, фотооптическое моделирование.

Вместе с тем применение методов сопротивления материалов, математического и компьютерного моделирования позволяют прогнозировать функциональное состояние опорных зубов, периодонта на этапах комплексного лечения взрослых пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Повышение эффективности комплексного лечения взрослых пациентов с включенными дефектами зубных рядов, осложненных аномалиями и деформациями, несъемными ортопедическими конструкциями.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено клиническое обследование 354 пациентов в возрасте 18—44 лет, обратившихся в клинику стоматологии ВолгГМУ по поводу протезирования дефектов зубов и зубных рядов. Из общего количества обследованных была сделана репрезентативная выборка в количестве 118 пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов.

Одни пациенты давали согласие проводить комплексное лечение, их выделили в I основную группу исследования (64 человека). Другие пациенты, зная, что лечение будет длительным и сложным, отказывались от ортодонтического лечения и ограничивались протетическими методами. Эти пациенты составили II контрольную группу (54 человека).

Клиническое обследование пациентов проводили по общепринятым в ортодонтии и ортопедической стоматологии методикам. Для диагностики зубочелюстных аномалий использовали классификацию, принятую съездом ортодонтов России (Персин Л. С., 2006). Систематизацию выявленных дефектов зубных рядов проводили по международной классификации Кеннеди.

На этапе ортодонтического лечения деформаций зубных рядов применяли эджуайз-технику, для разобщения прикуса использовали наклонную плоскость (каппа Шварца), разобщающие пластинки. На этапе протетического лечения применяли несъемные металлокерамические (247) и металлоакриловые (39) коронки, мостовидные протезы (115), штифтово-куль-тевые вкладки (32).

Полученные данные заносили в специально разработанные карты обследования, составленные на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (1997 г.).

С целью определения положения корней зубов проведен анализ 118 ортопантомограмм. Для диагностики скелетных форм аномалий и деформаций челюстно-лицевой области проведен анализ 85 телерентгенограмм по методу Шварца. Для регистрации окклюзионных контактов и их анализа применяли клинический метод окклюзографии. Выполнено 83 исследования. Для дозирования нагрузки в динамике ортодонтического лечения, в период ретенции и выбора про-тетических конструкций, изучали фиксирующую способность периодонта. Выполнено 76 измерений. Для измерения степени выносливости пародонта опорных зубов на этапах комплексного лечения пациентов применяли метод гнатодинамометрии. Проведено 189 исследований. Для оценки эстетического оптимума лечения проводили фотографическое исследование. Проведен анализ 254 фотографий пациентов.

На диагностических моделях проводили общепринятый морфометрический анализ (Хорошил-кина Ф. Я. и соавт., 2004), обследовано 236 диагностических моделей челюстей.

На этапе экспериментально-теоретических исследований применяли расчетные методы сопротив- ления материалов и теории упругости, анализ напряженно-деформированного состояния, метод конечных элементов.

Построение пространственной математической модели «ортопедическая конструкция — опорный элемент» проводили на основе метода параллельных сечений с использованием контактного сканирующего устройства методом компьютерной томографии (Багмутов В. П., ДанилинаТ. Ф., 1997). Обследовано 112 коронок зубов (премоляров и моляров), 56 мостовидных протезов (модели челюстей).

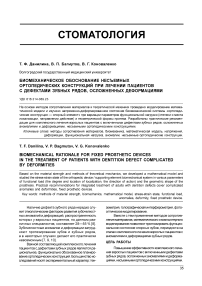

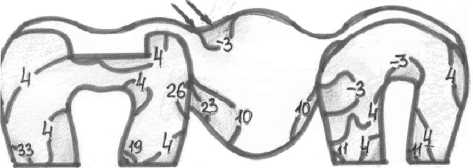

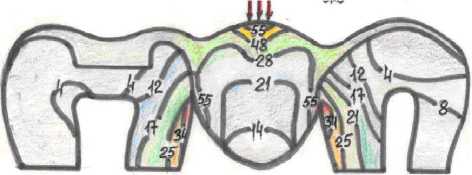

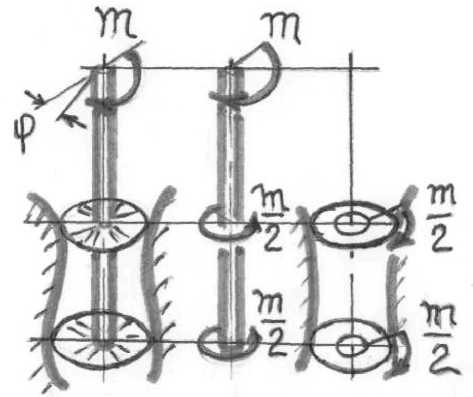

Анализ биомеханического поведения и изучения напряженно-деформированного состояния расчетной математической модели проводили методом конечных элементов. Функциональную нагрузку моделировали сосредоточенной силой F = 100Н, с углом наклона по отношению к вертикальной оси: -45, 90, +45 ° , с шаговым интервалом в 6 мм (рис. 1—3).

Рис. 1. Сосредоточенная нагрузка диаметром (d) 2 мм, силой (F) 100 Н, угол наклона ( а ) -45° (эпюры распределения напряжений)

Рис. 2. Сосредоточенная нагрузка диаметром (d) 2 мм, силой (F) 100 Н, угол наклона ( а ) 90° (эпюры распределения напряжений)

Рис. 3. Сосредоточенная нагрузка диаметром (d) 2 мм, силой (F) 100 Н, угол наклона ( а ) +45° (эпюры распределения напряжений)

Анализировали напряженно-деформированное состояние (НДС) мостовидного протеза, опорного зуба, периодонта.

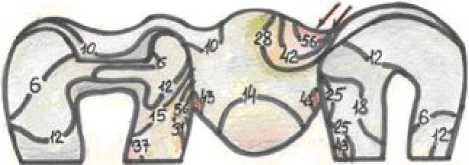

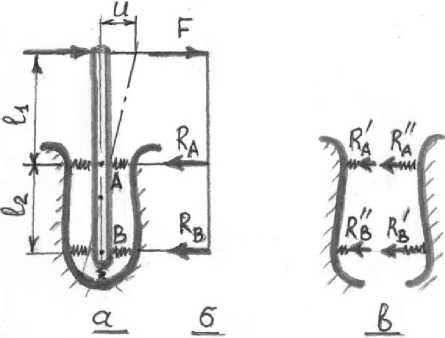

Структурную модель периодонта опорного зуба моделировали тремя группами упругих волокон, расположенных условно на двух уровнях длины корня (А, Б) и апикального участка (С), толщине пучков волокон t = 0,25 мм по данным Данилевского Н. Ф. с соавт., 1993 (рис. 4, 5).

Рис. 4. Схема определения усилий в периодонте опорного зуба

Рис. 5. Расчетная схема определения усилий в периодонте при кручении опорного зуба

Проведено 12 серий опытов; построение, расчет и анализ 1215 эпюр нормальных напряжений в анализируемых сечениях моделей, изучено 156 графических изображений картин распределения напряжений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного обследования 118 пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов установлено следующее. У 64 (54,32 %) пациентов I основной группы дефекты зубных рядов сочетались с аномалиями положения зубов в (42,1 ± 3,34) % случаев, с аномалиями и деформациями зубных рядов — в (25,0 ± 4,24) %, в том числе с аномалиями прикуса (окклюзии) — в (32,8 ± 4,07) %. У 54 (45,76 %) пациентов II контрольной группы дефекты зубных рядов сочетались с аномалиями положения зубов в (46,3 ± 2,27) % случаев, с аномалиями и деформациями зубных рядов — в (24,0 ± 3,24) %, с аномалиями прикуса (окклюзии) — в (29,6 ± 2,91) %.

Клиническая картина и тактика лечения пациентов определялись тяжестью выявленной патологии: III класс — 52 пациента (44,06 %), IV класс — 66 пациентов (55,94 %).

Результаты исследования напряженно-деформированного состояния экспериментальной математической модели «ортопедическая конструкция — опорный элемент» показывают, что при изменении угла приложения функциональной нагрузки относительно окклюзионной поверхности мостовидного протеза в пределах от а = -45,90 до +45 ° напряжения изменяются.

При величине угла а = 90 ° напряжениярастя-жения в области шейки коронки опорного зуба равны нулю, в области маргинального пародонта ( а +) = 10 МПа, напряжения сжатия в области шейки коронки опорного зуба (□) = -5,0 МПа, в области маргинального пародонта равны нулю. При величине углов а = -45, +45 ° напряжения в области шейки коронки опорного зуба и маргинальном пародонте резко возрастают в 3—4 раза и представлены потенциально опасными напряжениями растяжения , ( о + ) = 36—43 МПа; ( о + ) = 25—43 МПа соответственно. Величина напряжений растяжения в волокнах периодонта опорных зубов также возрастает и достигает в области шейки зуба ( о + ) = -3,9 МПа, в области апикального отдела корня ( □ + ) = -1,7 МПа.

Анализ напряжений в твердых тканях опорного зуба показывает, что покрытие зуба искусственной коронкой приводит к снижению напряжений растяжения на окклюзионной поверхности твердых тканей опорного зуба на 34—50 % (с 6 до 3 МПа), на уровне экватора от 25 % до 4 раз (с 4 до 1 МПа). В области шейки опорного зуба напряжения не снижаются, остаются высокими (-13 МПа) и представлены напряжениями сжатия.

Снижение напряжений в области шейки коронки опорного зуба и области маргинального пародонта в 2,5—3 раза достигается плотным и равномерным охватом каркаса протеза опорных зубов, толщиной не менее 1 мм, моделированием плавного перехода промежуточной части протеза к опорной коронке, с величиной угла от 25 до 35 ° .

Применение литых штифтово-культевых конструкций в канале корня опорного зуба обеспечивает перераспределение и снижение уровня напряжений в 2,6—4 раза, соответственно до 10—12 и 2— 2,5 МПа. В результате повышается функциональная прочность твердых тканей и степень выносливости пародонта опорных зубов.

Следует отметить, что уровень напряжений в материале штифта достаточно высок, для стального штифта он составляет ( □ + ) = 22 МПа, для штифта из Au-Pt сплава ( о + ) = 18 МПа, что доказывает необходимость выбора материала штифта с высокими характеристиками прочности.

Целенаправленное комплексное клиническое обследование и лечение взрослых пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов в совокуп- ности с данными литературы и результатами экспериментально-теоретических исследований позволили разработать и реализовать в клинике некоторые рекомендации комплексного лечения пациентов несъемными ортопедическими конструкциями.

У пациентов I основной группы на этапе ортодонтического лечения изменение положения зубов (в боковых сегментах до 10°, в переднем сегменте на 3—5 ° ), способствовало нормализации положения зубного органа, обеспечивало снижение и перераспределение «напряжений» в опорных зубах. До лечения в передней группе зубов при величине углов 82—85 ° напряжения ( с + )=18—24 МПа, после лечения при величине углов 88—89° напряжения ( □ + ) снизились в 2 раза (9—21 MПa).

В жевательной группе зубов до лечения напряжения растяжения ( □ + ) при ангуляции зубов 75,7—77,0 ° составляли 14—19 МПа, после лечения напряжения растяжения ( □ + ) снизились на 35—40 % и составили 9—16 MПa.

Анализ телерентгенограмм по Schwartz показал, что лицевой угол (ANSe) составил (85,57 ± 2,43) ° , угол BNSe — (8з,2 ± 2,28) ° , угол инклинации — (86,5 ± 0,83) ° , угол ANB до лечения — (5,3 ± 0,41)°, после проведения комплексного лечения — (2,2 ± 0,35) ° соответственно. Угол, образованный продолжением условной срединной вертикали медиального резца верхней челюсти при пересечении с франкфуртской горизонталью, составлял (107 ± 0,55) ° , а медиального резца на нижней челюсти с мандибулярной плоскостью — (104 ± 1,03) ° . Это свидетельствует о нормализации лицевых признаков, что подтверждается фотографическим исследованием.

Пациентам II контрольной группы, которые отказывались от ортодонтического этапа лечения, проводили лечение традиционными протетическими методами. Биометрический анализ диагностических моделей челюстей и ортопантомограмм позволил установить различную степень отклонения (ангуля-ции) опорных зубов от 3—5° до 10—15° и более, что соответствовало 1—2-й степени дентальной деформации. Это осложняло протезирование и на этапе одонтопрепарирования требовалось дополнительное депульпирование опорных зубов для обеспечения их параллельности. Проведенное ортопедическое лечение восстановило функциональную эффективность зубных рядов, однако не способствовало морфологической реабилитации зубочелюстной системы, не изменило положение опорного зубного органа, вследствие чего сохранялось «напряженно-деформированное» состояние в периодонте опорных зубов на достаточно высоком уровне.

Анализ телерентгенограмм по Schwartz показал, что в процессе лечения показатели изменялись не существенно. Угол ANSe после лечения находился в пределах (87,7 ± 0,69) ° , угол ANB до протезирования составлял (7,4 ± 1,25) ° , после протетического лечения — до (6,8 ± 1,21) ° , угол BNSe оставался в пределах (81,4 ± 0,88) ° .

Показателями эффективности комплексного лечения взрослых пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов несъемными ортопедическими конструкциями явились данные клинического состояния пациентов и объективные методы исследования.

Показатели гнатодинамометрии в основной группе повысились, приближаясь к функциональной норме (Иорданишвили А. К., Ковалевский А. Н., 1994). В области передней группы зубов увеличились с (11,4 ± 1,2) до (16,0 ± 1,2) кг, для премоляров — с (26,0 ± 1,3) до (28,4 ± 1,3) кг, для моляров — с (34,2 ± 1,6) до (36,6 ± 1,8) кг. В контрольной группе нормализация функциональной нагрузки опорных зубов практически не наблюдалась (табл.).

Динамика изменения показателей функциональной нагрузки опорных зубов, по данным гнатодинамометрии, кг

|

Группы |

Основная группа (комплексный метод лечения) |

Контрольная группа (традиционный метод лечения) |

Достоверные различия |

||||

|

Передняя группа |

Премоляры |

Моляры |

Передняя группа |

Премоляры |

Моляры |

Р |

|

|

М ± m |

М ± m |

М ± m |

М ± m |

М ± m |

М ± m |

||

|

В норме |

16,0 ± 1,2 |

28,4 ± 1,3 |

36,6 ± 1,8 |

16,0 ± 1,2 |

28,4 ± 1,3 |

36,6 ± 1,8 |

< 0,05 |

|

До лечения |

11,4 ± 1,2 |

26,0 ± 1,3 |

34,2 ± 1,6 |

11,4 ± 1,2 |

26,0 ± 1,3 |

34,2 ± 1,6 |

< 0,05 |

|

После лечения |

14,3 ± 1,3 |

26,8 ± 1,3 |

35,2 ± 1,6 |

11,4 ± 1,2 |

26,0 ± 1,3 |

34,2 ± 1,6 |

< 0,05 |

|

Через 1 год |

15,9 ± 1,2 |

28,2 ± 1,3 |

36,2 ± 1,8 |

12,3 ± 1,2 |

24,8 ± 1,3 |

34,8 ± 1,6 |

< 0,01 |

|

Через 3 года |

15,9 ± 1,2 |

28,2 ± 1,3 |

36,2 ± 1,8 |

12,3 ± 1,2 |

24,8 ± 1,3 |

34,8 ± 1,6 |

< 0,01 |

Анализ состояния окклюзионных взаимоотношений зубных рядов в основной группе выявил недостаточное их количество до лечения (18,6 ± 1,34) и нормализацию после лечения (38,7 ± 2,24). Визуальный анализ контактных точек показал абсолютный прирост, равный 8,1 ± 0,09 (при р < 0,001), что свидетельствует об эффективности проведенного комплексного лечения.

В контрольной группе выявлено наличие преждевременных контактов, нетипичное их расположение, в среднем 6—12 до лечения и увеличение их количества на 15—20 % после лечения. Вели- чина абсолютного прироста окклюзионных контактов, установленная визуально, составила 4,1 ± 0,07 (при р < 0,001).

Динамическое наблюдение пациентов на этапах комплексного (ортодонтического и ортопедического) лечения, анализ отдаленных результатов в сроки 1—3 лет показывают, что положительные результаты достигнуты в основной группе в (85,3 ± 2,04) % случаев, в контрольной — в (62,3 ± 1,96) % случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, реализация биомеханического подхода на этапах комплексного лечения взрослых пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов обеспечивает повышение качества и эффективности стоматологического лечения несъемными ортопедическими конструкциями. Достигнута нормализация окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, улучшились лицевые признаки, характер распределения напряжений в опорных зубах и, как следствие, морфофункциональная реабилитация зубочелюстной системы.