Биомеханическое обоснование применения аппарата наружной фиксации в профилактике ошибок и осложнений транспедикулярного остеосинтеза

Автор: Худяев Александр Тимофеевич, Прудникова Оксана Германовна, Коваленко Павел Иванович, Муштаева Юлия Антоновна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлено биомеханическое обоснование применения аппарата наружной транспедикулярной фиксации при лечении больных со сколиозом и деформациями позвоночника травматического генеза. Рассматриваются варианты остеосинтеза в зависимости от характера деформации, вида и степени искривления. Обоснованный подход к использованию метода по- зволяет эффективно лечить больных и предупреждает ошибки и осложнения его применения.

Остеосинтез позвоночника, аппарат наружной транспедикулярной фиксации, сколиоз, травматические деформа- ции позвоночника, биомеханика

Короткий адрес: https://sciup.org/142121488

IDR: 142121488 | УДК: 612.76:616.711-007.24-001.5-089.227.84

Текст научной статьи Биомеханическое обоснование применения аппарата наружной фиксации в профилактике ошибок и осложнений транспедикулярного остеосинтеза

Биомеханика травматических деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника характеризуется изменением высоты и формы тел позвонков и межпозвонковых дисков, их смещением и возникающими вследствие этого кифозом и сколиозом. Повреждение мягкотканных структур и связочного аппарата приводит к патологической подвижности и дополнительным статодинамическим изменениям поврежденного сегмента [2, 3].

При сколиозе биомеханические нарушения позвоночного столба проявляются изменением формы тел позвонков на вершине деформации и, как следствие, формированием основной и компенсаторной дуг искривления и изменениями межпозвонковых дисков [7, 14]. Для сколиотических деформаций характерна многокомпонентность: изменение во фронтальной и сагиттальной плоскостях, ротаци- онный компонент, вторичная асимметрия таза и надплечий.

Проблема исправления деформаций позвоночника различного генеза не теряет своей актуальности, несмотря на разнообразие применяемых методик и конструкций [10, 11].

Системы фиксации для коррекции деформаций позвоночника прошли долгий путь своего развития [12, 13]. Предложенная в 1948 г. пластиночная фиксация позвоночника за остистые отростки впоследствии была заменена на систему фиксации за дуги, предложенную Харингтоном в 1964 г. Последнюю сменила система транспедикулярной фиксации Рой-Камилла. Биомеханическими исследованиями было установлено, что только фиксация за тела позвонков является надежной и обеспечивает стабильность позвоночника при высоких нагрузках [6, 9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова при лечении больных с заболеваниями и повреждениями позвоночника разработан и применяется аппарат наружной транспедикулярной фиксации [1, 3, 5]. Транспедикулярная фиксация обеспечивает достаточную жесткость, что позволяет проводить многоплоскостную коррекцию деформаций позвоночника различного генеза. Исправление прово- дится дозированно под рентгенологическим и неврологическим контролем и позволяет избегать неврологических и сосудистых нарушений.

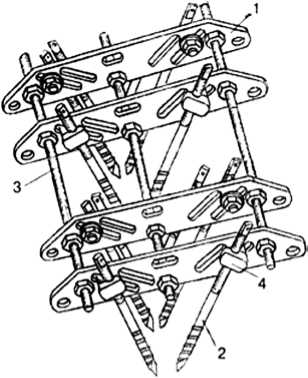

При остеосинтезе позвоночника проведенные через ножки дуг в тело позвонка стержни-шурупы фиксируются к опорным пластинам. Опорные пластины соединяются в блоки, включающие не менее 2 пластин.

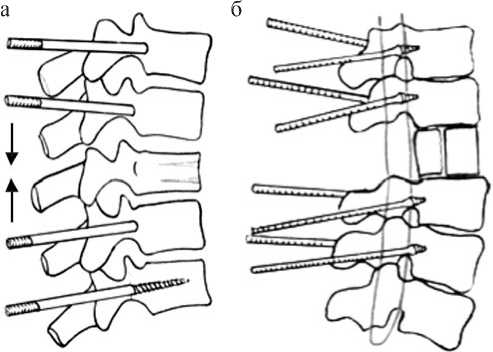

Рис. 2. Схема исправления кифоза аппаратом наружной транспедикулярной фиксации при травматической деформации: приложение компрессионных усилий (а), после выполненного переднего спондилодеза (б)

Рис. 1. Схема аппарата наружной транспедикулярной фиксации при травматических деформациях: 1 — пластина; 2 — стержень-шуруп; 3 — резьбовые стрежни; 4 — Г-образный зажим

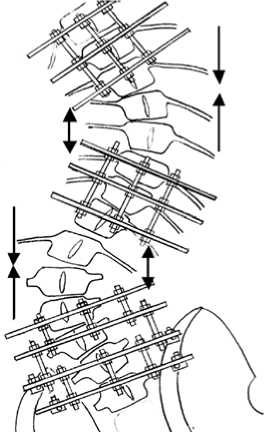

Рис. 3. Биомеханическая схема исправления сколиотической деформации позвоночника

Опорные блоки соединяются между собой резьбовыми стержнями или шарнирными соединениями (рис. 1).

Для создания условий безопасного и эффективного применения аппарата были проведены экспериментальноклинические исследования, на основании которых были сделаны выводы, что для каждого позвонка должно обеспечиваться конкретное значение усилия со стороны аппарата, и при коррекции деформации наобходим запас прочности как позвонков, так и деталей аппарата. При анализе распределения напряжений стержней-шурупов и определении их усталостной прочности были подобраны оптимальные размеры фиксирующих элементов и выявлено, что наибольшая несущая способность аппарата в исправлении деформаций достигается при использовании шарнирных вариантов их фиксации к пластине. При этом анализ напряженно-деформированного состояния деталей аппарата показал, что наибольшее напряжение возникает при распределении нагрузки между пластинами с фиксированными транспедикулярными стержнями внутри блока, приводя к опасности переломов стержней.

Доказано, что дистракционно-компрессионные усилия должны прилагаться к блокам аппарата, при этом блоки аппарата должны иметь шарнирные соединения [8]. Схема наложения аппарата зависит от этиологии заболевания, вида и степени деформации позвоночника.

Применение аппарата при травматических повреждениях позвоночника создает условия для консолидации перелома за счет восстановления оси позвоночника и надежной фиксации. При этом производится фиксация позвонков выше и ниже повреждения, при необходимости фиксируется поврежденный позвонок. Исправление кифотического компонента деформации производится путем компрессии между блоками аппарата (рис. 2).

При лечении больных со сколиозом аппарат наружной фиксации позволяет восстанавливать ось позвоночника и биомеханику позвоночного столба, исправлять фронтальный, сагиттальный компоненты искривления, устранять перекос надплечий и таза. Риск осложнений, связанных с тракцией позвоночника и спинного мозга и присущих одномоментной коррекции, при этом методе минимальный.

Выбор схемы остеосинтеза позвоночника зависит от вида и степени деформации. Блоки аппарата располагаются у основания вершин деформации, при необходимости — на вершине деформации. Обязательным является фиксация костей таза отдельным опорным блоком. Исправление деформации осуществляется путем компрессии по вогнутой стороне и дистракции — по выпуклой стороне (рис. 3).

На операционном столе производится начальная одномоментная коррекция деформации позвоночника до 25 % исходной величины. Дальнейшая дозированная управляемая нагрузка проводится с 4–5 суток с темпом 4–5 мм/сут до достижения необходимого результата. Исправление сагиттального компонента сколиоза (кифоза) проводится путем компрессионных усилий между блоками аппарата, расположенными у основания дуги искривления. Фиксация отдельным блоком костей таза является опорной точкой при всех корригирующих манипуляциях и позволяет устранять его перекос.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

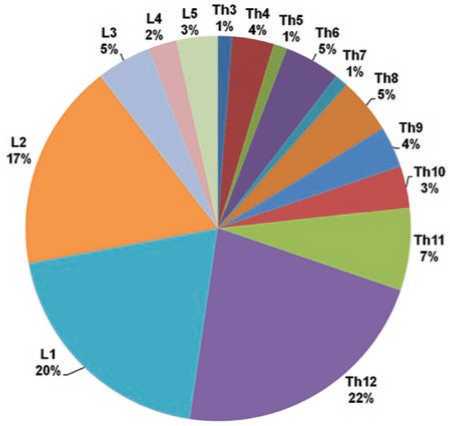

Представляем результаты лечения 86 пациентов с повреждением грудопоясничного отдела позвоночника, находившихся на лечении в 2005–2010 годах. Преобладали осложненные повреждения Th12, L1, L2 позвонков (рис. 4).

Степень компрессии поврежденного позвонка расценена как II–III с выраженной кифотической деформацией позвоночника.

Тактика лечения этой категории больных определялась характером повреждения позвоночника и спинного мозга и включала декомпрессию спинного мозга, исправление компонентов деформации и создание условий для консолидации перелома или формирования спондилодеза. Для исправления деформаций применялся аппарат наружной транспедикулярной фиксации. Биомеханические подходы к остеосинтезу поврежденного сегмента позволили добиться исправления кифоза в 86 % случаев, исправления сколиоза у 96 % больных.

Клинический пример. Больной Б. с осложненным компрессионно-оскольчатым переломом Th10 позвон-

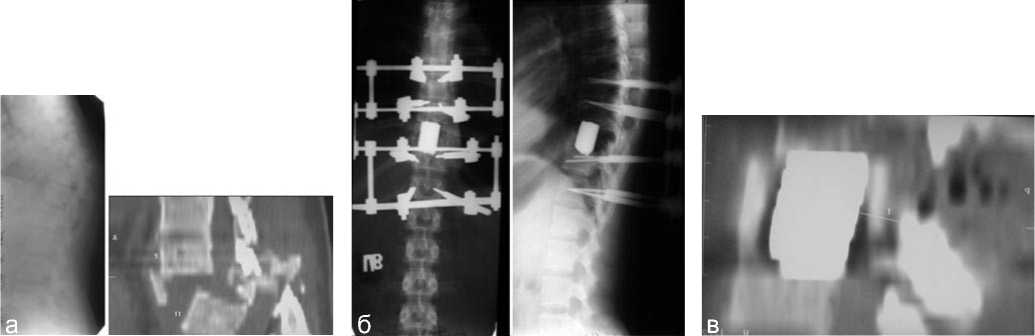

Рис. 4. Распределение повреждения позвонков по уровню ка, вывихом Th9 позвонка. Выполнена операция: передняя декомпрессия спинного мозга и спондилодез никелидом титана из заднего доступа, остеосинтез аппаратом наружной транспедикулярной фиксации. Произведена фиксация двух позвонков выше и двух ниже поврежденного. После проведения контрольной КТ, подтвердившей отсутствие зоны резорбции вокруг имплантата и исключившей его смещение, аппарат демонтирован (рис. 5).

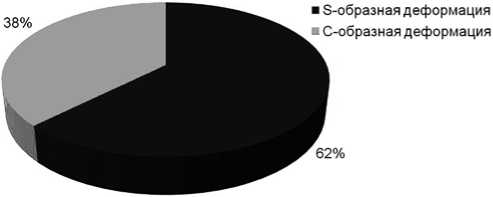

Аппарат наружной транспедикулярной фиксации при лечении сколиоза применен у 290 больных. Угол деформации составлял от 40° до 120°. Возраст пациентов — от 11 до 26 лет. Преобладали S-образные сколиозы (рис. 6).

Лечение сколиотической деформации включало несколько этапов. Остеосинтез аппаратом наружной транспедикулярной фиксации с исправлением деформации был основным этапом лечения.

У всех больных получен хороший косметический эффект: ось позвоночника приближена к вертикальной, достигнута симметричность крыльев таза, нет реберного горба. Степень исправления деформаций составила: С-образных — от 80 до 90 % исходной величины, S-образных — от 90 до 102 %.

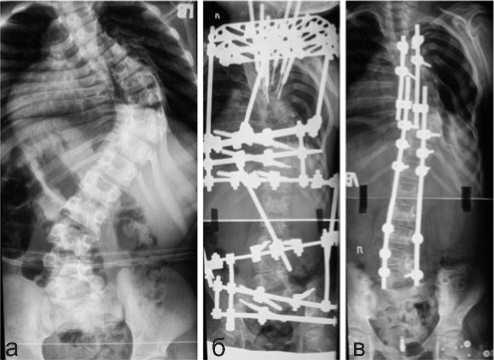

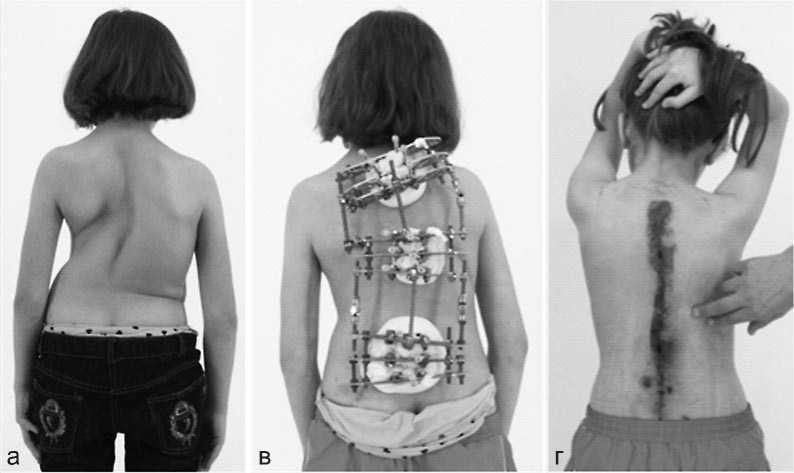

Клинический пример исправления С-образной деформации позвоночника у больной Ц., 12 лет. Угол деформации 60° с вершиной на Th9 позвонке. Остеосинтез позвоночника осуществлен аппаратом наружной транспедикулярной фиксации с учетом биомеханических подходов. При этом блоки аппарата расположены у основания вершины искривления в грудном отделе, на вершине деформации и в костях таза. Проведено постепенное дозированное исправление сколиоза. Достигнута удовлетворительная коррекция деформации, восстановлена ось позвоночника, рост пациентки увеличился на 6 см. Фиксирующий спондилодез выполнен внутренней динамической транспедикулярной системой (рис. 7, 8).

Исправление S-образной деформации позвоночника у больного М., 12 лет. Дуга искривления в грудном отделе на Th7–8 с углом 50°, дуга противоискривления

Рис. 5. Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом Th10 позвонка, вывих Th9 позвонка. Рентгенограмма позвоночника в боковой проекции и КТ зоны повреждения до лечения (а), рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой проекциях после выполнения основных этапов лечения (б), после демонтажа аппарата (в)

Рис. 6. Распределение сколиозов по виду деформации в поясничном отделе на L2–3, угол 26°. Осуществлен остеосинтез позвоночника с фиксацией основания вершин искривления в грудном и поясничном отделах и костей таза. Исправление деформации достигнуто дистракцией по вогнутым сторонам в грудном и поясничном отделах, компрессией — по выпуклым сторонам. Предупреждение формирования перекоса таза осуществлено за счет фиксации крыльев подвздошных костей отдельным блоком и манипуляциями между ним и базой поясничного отдела позвоночника. После достижения удовлетворительной коррекции выполнен

Рис. 7. Рентгенограммы позвоночника в прямой проекции пациентки Ц. с диспластическим С-образным сколиозом до и на этапах лечения: а — до лечения, б — в процессе коррекции, в — после снятия аппарата наружной ТПФ фиксирующий спондилодез динамической транспедикулярной системой (рис. 8).

Рис. 8. Внешний вид пациентки Ц. с диспластическим С-образным сколиозом: а — до лечения, б — в процессе коррекции, в — после снятия аппарата наружной ТПФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Биомеханические подходы к исправлению деформаций заключаются в приложении усилий «дистракции-компрессии» к блокам аппарата, фиксирующим определенные сегменты позвоночника. Выбор сегментов для фиксации определяется характером деформации (травма, сколиоз), степенью искривления и сопутствующими факторами (выраженность ротации, гипоплазия дуг и др.). При травматических искривлениях осевым компонентом, относительно которого проводится компрессия или дистракция является поврежденный сегмент, деформация которого ведет к биомеханическим изменениям позвоночника.

При сколиозах подход к остеосинтезу обусловлен количеством дуг искривления, степенью деформации и другими сопутствующими компонентами. При этом приложение корригирующих усилий проводится как к нефиксированным сегментам (исправление фронтальных и сагиттальных компонентов), так и к фиксированным аппаратом сегментам (боковые усилия). В процессе исправления деформации наружный характер фиксации позволяет проводить дополнительный монтаж конструкции и изменять подходы к приложению корригирующих усилий в зависимости от возникающей клинической ситуации (например, устранять перекос таза и надплечий).

Биомеханический подход к остеосинтезу позвоночника при его деформациях с учетом этиологического фактора позволяет осуществлять рациональное, максимально возможное восстановление оси, создает условия для формирования спондилодеза и проведения последующего стабилизирующего этапа лечения.