Биомеханическое обоснование принципов послеоперационной реабилитации с передне-нижней нестабильностью плечевого сустава

Автор: Миленин О.Н., Бадтиева В.А., Егиазарян К.А., Пиманчев О.В., Арьков В.В., Ратьев А.П., Ширяева М.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Передне-нижняя нестабильность плечевого сустава является одной из наиболее часто встречаемой патологии плечевого сустава у активных пациентов, причиной которой является в большинстве случаев травма плечевого сустава. Наиболее распространенными хирургическими вмешательствами при данной патологии являются операции Банкарта и Латарже.

Нестабильность, привычный вывих, плечо, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/140302469

IDR: 140302469 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_4_71

Текст научной статьи Биомеханическое обоснование принципов послеоперационной реабилитации с передне-нижней нестабильностью плечевого сустава

Нестабильность плечевого сустава является одной из наиболее распространенной патологии плечевого сустава, в особенности у активных пациентов и спортсменов сложно-координационных видов спорта [1].

По этиологии нестабильность плечевого сустава подразделяется на травматическую и нетравматическую, по направлению смещения головки плечевой кости относительно суставного отростка лопатки: на переднюю, заднюю, нижнюю и многоплоскостную.

Наиболее часто встречающейся типом нестабильности плечевого сустава, приводящей к передне-ниж- нему вывиху, является передне-нижняя нестабильность.

Причиной возникновения передне-нижней нестабильности являются: травматическое повреждение суставной губы с костным фрагментом или без него (повреждение Банкарта), или отрыв глено-хумараль-ных связок от шейки плечевой кости (повреждение HAGL).

Патофизиология нестабильности.

Основными стабилизаторами плечевого сустава являются:

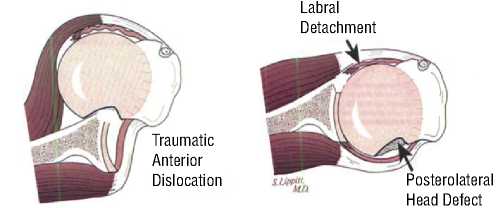

Рис. 1. Схематичное изображение дефекта Хилл-Сакса головки плечевой кости до и после вправления вывиха [2].

-

• Суставная губа, которая обеспечивает около 70% стабильности, увеличивая конгруэнтность суставных поверхностей (Рис. 2) [2].

-

• Глено-хуморальные связки и капсула плечевого сустава, наиболее важные — средняя и нижняя, которые крепятся к головке плечевой кости с одной стороны, а с другой вплетаются в суставную губу лопатки, являясь ее продолжением и тесно связаны с вращательной манжетой и окружающими образованиями.

-

• Суставной отросток лопатки является также стабилизатором плечевого сустава. Размер, форма, наклон, ин-клинация суставного отростка лопатки имеет важное значение для стабилизации головки плечевой кости, так как в случае его малейшего повреждения вероятность возникновения хронической нестабильности плечевого сустава резко возрастает.

-

• Вращательная манжета плечевого сустава также играют большую роль в стабилизационной функции плечевого сустава. Повреждение вращательной манжеты и отрывной перелом большого бугорка является частой сопутствующей патологией у пациентов пожилого и среднего головка. Тонус мышц, составляющих вращательную манжету плеча, а также нарушение синхронности из работы имеет главенствующую роль в возникновении нестабильности плечевого сустава.

Хирургические вмешательства, направленные на устранение данной патологии, подразделяются на мягкотканые и костные, в зависимости от того, какие структуры должны быть стабилизированы. Мягкотканные операции показаны в случае отсутствия значительных костных дефектов, тогда как костно-пластические применяются в случае наличия значительных дефектов костной ткани, а также для пациентов с высокими спортивными запросами. Также можно разделить на анатомические и неанатомические. Анатомические направлены на реконструкцию и рефиксацию поврежденных структур (операция Банкарта, рефиксация повреждения HAGL, рефиксация глено-хуморальных связок). Неанатомические направлены на формирование статической или динамической преграды для вывиха головки плечевой кости (операция Латарже, DAS, операция Вайнштейна и др).

При операции Банкарта производится рефиксация суставной губы, а также рефиксация и восстановление нормального натяжения растянутых, деформированных

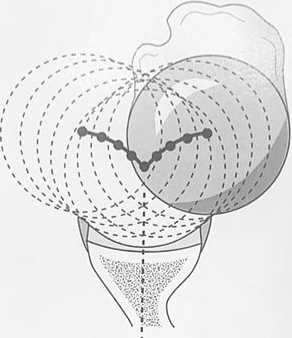

Рис. 2. Гленоидограмма, отражающая роль суставной губы в стабильности плечевого сустава [2].

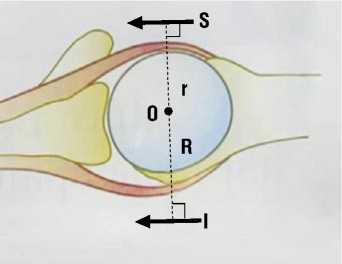

Рис. 3. Схематичное изображение баланса сил в плечевом суставе, обеспечивающие стабильность головки плечевой кости в передне -заднем направлении [3].

глено-хуморальных связок. Приживление суставной губы к кости и созревание коллагена начинается с 6 недели с момента операции, в связи с чем большинство хирургов рекомендует иммобилизацию до 6 недель в положении нейтральной ротации для облегчения балансировки и натяжения капсульно-связочного аппарата. Важнейшую роль в стабилизации плечевого сустава является восстановление мышечного баланса подлопаточной и подостной мышцы (Рис. 3) [3].

Тонус подлопаточной мышцы имеет главенствующее значение в стабилизации головки плечевой кости от переднего смещения. Вектор силы подлопаточной мышцы, которая крепится к малому бугорку плечевой кости, имеет задне-нижнее направление и препятствует смещению головки плечевой кости кпереди. Совместная работа подостной и подлопаточной мышц создает результирующую силу, прижимающую головку плечевой кости к центру гленоида и суставной губе и обеспечивает ее центрацию. В связи с этим основной главной задачей процесса реабилитации после завершения периода иммобилизации у пациентов после операции Банкарта и ре-

Миленин О.Н., Бадтиева В.А., Егиазарян К.А.и др.

БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ПЕРЕДНЕ-НИЖНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

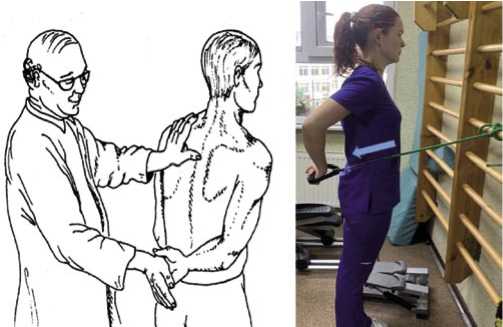

Рис. 4. Bear Hug test на верхнюю порцию подлопаточной мышцы [5] и упражнение, предложенное нами на основании данного теста.

Рис. 5. Lift-off test на среднюю и нижнюю порции подлопаточной мышцы [5] и упражнение, предложенное нами на основании данного теста.

фиксации капсулы является изолированное укрепление и балансировка сил подостной и подлопаточной мышц. Для того, чтобы выделить упражнения, позволяющие наиболее эффективно развивать мышечную силу и сбалансировать силу вышеописанных мышц, работать программу реабилитационного протокола на основе известных мышечных тестов, определяющих силу данных мышц.

Для определения силы сокращений верхней порции подлопаточной мышцы наиболее специфичным является Bear Hug test [4]. Мы предлагаем следующее упражнения на основе данного теста (Рис. 4). Физиотерапевтический жгут прикрепляется к перекладине над головой пациента. Верхняя конечность согнута под 90 градусов в плечевом и локтевом суставах, как показано на рисунке 4. Пациент производит внутреннюю ротацию в плечевом суставе с сопротивлением.

Тест, позволяющий изолированно выделить [6] сокращение средней и нижней порций подлопаточной мышцы, является lift-off test или тест Gerber (6). Физиотерапевтический жгут прикрепляется к перекладине на уровне поясницы пациента. Верхняя конечность заведена за спину. Задачей пациента является отвести руку от поясницы на максимальное расстояние с сопротивлением (осуществить максимально возможную внутреннюю ротацию в плечевом суставе), как показано на рисунке 5.

Наиболее известный тест на силу подостной мышцы — infraspinatus test [7]. На его основе мы предлагаем следующее упражнение. Локтевые суставы прижаты к телу и согнуты под углом в 90 градусов. При помощи резинового терапевтического эспандера осуществляется максимальная наружная ротация, как показано на рисунке 6.

Специфичным и чувствительным тестом для малой круглой мышцы является Hornblower’s sign (Patte test) [8]. Мы предлагаем следующее упражнение. Физиотерапевтический жгут прикрепляется к перекладине над головой пациента. Верхняя конечность согнута под 90 градусов в плечевом и локтевом суставах, как показано на рисунке 7. Пациент производит наружную ротацию в плечевом суставе с сопротивлением.

Рис. 6. Infraspinatus test на подостную мышцу [5] и упражнение, предложенное нами на основании данного теста.

Рис. 7. Hornblower’s sign на малую круглую мышцу [5] и упражнение, предложенное нами на основании данного теста.

Обсуждение

С нашей точки зрения, основной задачей является достижение баланса (выравнивание) сил подостной, малой круглой и подлопаточной мышц, так как только в этом случае будет достигнута центрация головки плечевой кости и устранение ее подвывиха.

Верхняя часть подлопаточной мышцы является анатомическим антагонистом подостной мышцы. Малая круглая мышца анатомически находится напротив нижней части подлопаточной мышцы и является ее антогонистом. На основе мышечного тестирования мы рекомендуем определить силу наружных и внутренних ротаторов и при наличии дефицита силы и существенной разницы рекомендуем упражнения, направленные на восполнение функционального состояния и мышечного дефицита. Мышечный дефицит в послеоперационном периоде может развиваться как вследствие иммобилизации, так и вследствие неизбежного ятрогенного травмирования при операции. Так при рефиксации суставной губы мышечная слабость и функциональная атрофия может развиваться преимущественно в подостной мышце вследствие иммобилизации в положении внутренней ротации конечности и дефицита наружной ротации. А при операции Латарже вследствие расщепления подлопаточной мышцы возникает ее функциональная ингибиция, требующая целенаправленного восстановительного лечения в послеоперационном периоде.

Заключение

Таким образом, знание патофизиологических изменений и биомеханических нарушений, возникающих вследствие различных оперативных вмешательств явля- ется краеугольным камнем, на котором должны строится принципы построения программ восстановительного лечения и реабилитации в послеоперационном периоде.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

doi: 10.1016/S1058-2746(09)80086-4.

Список литературы Биомеханическое обоснование принципов послеоперационной реабилитации с передне-нижней нестабильностью плечевого сустава

- Архипов С.В. Спортивное плечо: В 3 т. Т.3. Эндопротезирование, травмы и реабилитация плечевого сустава. - Бослен, 2022.

- Arkhipov SV. Sportivnoe plecho. V 3 t. T.3. Endoprotezirovanie, travmy i reabilitatsiya plechevogo sustava. Boslen, 2022. (In Russ.).

- Matsen III, MD, Frederick A. Shoulder surgery: principles and procedures. 1st ed.

- Буркхард С., Ян К. Ло И. и др. Артроскопическая хирургия плечевого сустава. Практическое руководство. - М.: Издательство Панфилова, 2014.

- Burkhard S, Yan K, Lo I, et al. Artroskopicheskaya khirurgiya plechevogo sustava. Prakticheskoe rukovodstvo. M.: Izdatel'stvo Panfilova, 2014 (In Russ.).

- Barth RH, Burkhart S, Joe F De Beer. The bear-hug test: a new and sensitive test for diagnosing a subscapularis tear. Arthroscopy. 2006; 22(10): 1076-84. DOI: 10.1016/j.arthro.2006.05.005

- Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Мед. лит., 2018. [Bukup K. Klinicheskoe issl-edovanie kostej, sustavov i myshc. 3 izd, pererab. i dop. M.: Med. lit., 2018 (In Russ.)].

- Tokish JM, Decker MJ, Ellis HB, et al. The belly-press test for the physical examination of the subscapularis muscle: electromyographic validation and comparison to the lift-off test. J Shoulder Elbow Surg. 2003; 12(5): 427-430. DOI: 10.1016/s1058-2746(03)00047-8

- Hama H, Morinaga T, Suzuki K, et al. The infraspinatus test: An early diagnostic sign of muscle weakness during external rotation of the shoulder in athletes. J Shoulder Elbow Surg. 1993; 2(5): 257-9. DOI: 10.1016/S1058-2746(09)80086-4

- Walch G, Boulahia A, Calderone S, et al. The ‘dropping' and ‘Hornblower's' signs in evaluation of rotator-cuff tears. J Bone Joint Surg Br. 1998; 80(4): 624. DOI: 10.1302/0301-620x.80b4.8651