Биомеханическое обоснование степени фиксации отломков накостным остеосинтезом

Автор: Барабаш Ю.А., Скрипкин Сергей Павлович, Гражданов К.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В связи с расширением показаний к оперативному лечению и накостному остеосинтезу длинных костей увеличилось число осложнений, обусловленных нестабильностью отломков за счет конструктивных особенностей или ятрогенных факторов. Причины этих осложнений кроются в недостаточной жесткости фиксации отломков из-за технических ошибок лечения и неправильного выбора фиксатора. Экспериментально обоснованы биомеханические параметры жесткости накостной фиксации в зависимости от рычага крепления фиксатора

Биомеханика, накостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/14917156

IDR: 14917156

Текст научной статьи Биомеханическое обоснование степени фиксации отломков накостным остеосинтезом

-

1 Вв едение. Лечение переломов длинных костей давно вышло за рамки медицинской проблематики и приобрело острую социальную значимость. Среди последствий травм случаются неврологические расстройства – 1,7%, несросшиеся переломы – 21,3%, остеомиелиты – 10,8%, ампутационные культи – 10,5%, ложные суставы – 8,8%, прочие осложнения – 8,4% [1]. Осложнения воспалительного характера после лечения переломов составляют от 3,4 до 53,1% [2]. В связи с этим неудовлетворительные результаты лечения и, как следствие, большой процент выхода на инвалидность больных с травмой костей обусловили огромное многообразие методик оперативных пособий и способов стимуляции костной регенерации.

Одними из непременных факторов для первичного костного сращения является ранняя и точная репозиция костных отломков с максимальным сохранением их кровоснабжения для последующей реваскуляризации кости в процессе формирования регенерата [1, 3, 4]. Следствием расстройств регионального кровообращения становятся длительное заживление костной раны, обусловленное преобладанием гликолитического и полисахаридного типов обмена, что способствует образованию волокнистой и хондроидной ткани, и резорбция концов отломков; при этом создание максимальной жесткости фиксации отломков рассматривается как непременное условие для формирования «первичного» костного сращения [4-6].

Накостные пластины практически применимы в любой клинической ситуации, где необходимо соединить два и более костных фрагмента с учетом того, что риск, связанный с открытой репозицией, полностью оправдан. Особенно эффективен накостный остеосинтез при косых, крупно-оскольчатых и винтообразных переломах [6], когда внутрикостный остеосинтез не обеспечивает, как правило, стабильного положения отломков.

В последние годы за рубежом особое внимание стали уделять модификации пластины с ограниченным контактом для накостного остеосинтеза. Слабой стороной остеосинтеза такой пластиной является достаточно частая нестабильность и миграция винтов [7].

Несращение переломов, часто приписываемое металлоконструкции, в действительности бывает обусловлено недостаточной (по сроку и качеству) фиксацией отломков [5, 8], а первичное сращение переломов при применении накостного остеосинтеза обязано не столько взаимной компрессии отломков, сколько их прочной, стабильной фиксации [1]. Учитывая изложенное, особое внимание следует уделить подбору длины пластины и количеству винтов, фиксирующих ее к кости, в зависимости от характера перелома, так как от этого в немалой степени зависит стабильность накостной фиксации.

Цель исследования: биомеханическое обоснование в эксперименте степени стабильности накостной фиксации отломков длинных костей в зависимости

от особенности фиксации и характера линии излома для оптимизации методики погружного остеосинтеза.

Методы. Эксперимент проводился при помощи тарированной разрывной машины типа Р-10 № 1677, ГОСТ 7855-14. В качестве исследуемых образцов использовались деревянные (березовые) модели диаметром 30 мм, длиной 400 мм, на которых в средней трети моделировали 3 типа переломов: поперечный, косой, оскольчатый. Поперечный перелом производили путем распиливания образца посередине под углом 90° к длинной оси, косой – пересечения образца под углом 45° к продольной и поперечной осям образца. Оскольчатый перелом моделировали двумя встречно направленными распилами под углом 45° к средней поперечной линии образца.

Использовали стандартные погружные фиксаторы (накостные пластины) из набора фирмы LCP с угловой стабильностью (фирма «Synthes», Швейцария) длиной 255 мм, шириной 25 мм, толщиной 4 мм. Длина пластины составляла 63,75% от длины деревянной модели костного сегмента. Во всех сериях механических испытаний пластины крепились таким образом, чтобы их середина соответствовала линии излома образца.

Пластину фиксировали винтами в количестве от 4 до 14 штук. Винты располагались симметрично, на равноудаленном расстоянии от линии перелома, с шагом 13 мм. Винты вводили в каждое последующее от линии перелома отверстие пластины поочередно с каждой стороны.

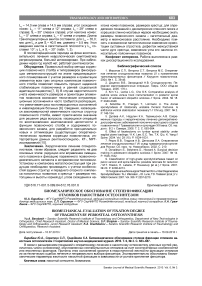

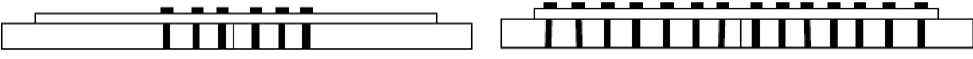

В первой серии пластину фиксировали четырьмя винтами, при этом в каждый отломок вводили по два винта через два ближайших к линии перелома отверстия (парафрактурных), в результате чего расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составило 12,5% от общей длины отломка (рис. 1 а ).

Во второй серии пластину фиксировали шестью винтами, при этом в каждый отломок вводили по три винта через три ближайших парафрактурных отверстия; расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составило 20,5% от общей длины отломка (рис. 1 б ).

В третьей серии опыта пластину фиксировали восемью винтами, при этом в каждый отломок вводили по четыре винта через четыре ближайших парафрак-турных отверстия; расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составило 34% от общей длины отломка (рис. 1 в ).

В четвертой серии пластину фиксировали десятью винтами, при этом в каждый отломок вводили по пять винтов через пять ближайших парафрактурных отверстий; расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составило 43,5% от общей длины отломка (рис. 1 г ).

В пятой серии пластину фиксировали двенадцатью винтами, при этом в каждый отломок вводили по шесть винтов через шесть ближайших парафрак-турных отверстий; расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составило 52,5% от общей длины отломка (рис. 1 д ).

а

д

б

е

в

ж

г

з

Рис. 1. Расположение фиксирующих винтов в отверстиях пластины при накостном остеосинтезе ( а-з )

В шестой серии пластину фиксировали четырнадцатью винтами, при этом в каждый отломок вводили по семь винтов через семь ближайших парафрактур-ных отверстий; расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составило 57% от общей длины отломка (рис. 1 е ).

В седьмой серии пластину фиксировали четырмя винтами, при этом в каждый отломок вводили по 2 винта на расстоянии 6 и 114 мм от линии перелома (первое и последнее отверстия пластины); расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составило 57% от общей длины отломка (рис. 1Ж).

В восьмой серии пластину фиксировали шестью винтами, при этом в каждый отломок вводили по три винта (два винта – в два ближайших парафрактурных отверстия и один – в последнее отверстие пластины от линии перелома); расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составила 57% от общей длины отломка (рис. 1 з ).

Приложение нагрузки осуществлялось вдоль и перпендикулярно оси образцов до потери жесткости в системе «образец – фиксатор». Потеря жесткости определялась по шкале разрывной машины в момент прекращения нарастания нагрузки. Чаще всего этому соответствовал характерный щелчок прорезы- вания винта или смещение фрагмента образца относительно пластины на 1 мм.

Прочность фиксации отломков исследовалась на модели поперечного, косого (45°) и оскольчатого переломов в средней части образца путем нагружения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях трижды. Полученные результаты исследований вносились в таблицу. Статистическая обработка проводилась с помощью персонального компьютера с программным обеспечением Microsoft Excel-7.0 и Statistica (StatSoft, Inc., 1995) по двум направлениям. Во-первых, проверялась гипотеза о равенстве выборок анализируемых признаков на основе равенства средних значений (критерий Стьюдента) и дисперсий (критерий Фишера). Второе направление исследований включало изучение связи различных параметров между собой на основе корреляционного анализа, который оценивает степень близости корреляционной (вероятностной) зависимости к функциональной. При коэффициенте корреляции меньше 0,3 зависимость считали слабой; 0,3-0,5 – умеренной; 0,5-0,7 – средней; больше 0,7 – тесной.

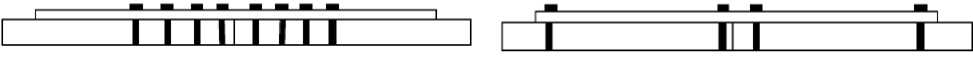

Результаты. В первом биомеханическом испытании исследовали степень фиксации отломков образца при нагружении по оси при поперечной, косой и оскольчатой линиях распила (рис. 2).

Рис. 2. Графики изменения степени стабильности отломков при осевой нагрузке на образцы моделей с поперечным, косым и оскольчатым переломами в зависимости от способа фиксации пластин

В первой серии при поперечном переломе отмечалось нарушение стабильности фиксации при 2401±1,763 кг/см2; при косой линии излома – при 323,66±1,07 кг/см2; при оскольчатой – при 621,666±0,522 кг/см2 (р≤0,05).

Во второй серии опыта при поперечной линии распила образца нарушение стабильности фиксации наступало при 2671±1,154 кг/см2; при косой линии – при 359±1,732 кг/см2; при оскольчатой – 716,66±1,855 кг/см2 (р≤0,05). При сравнении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности фиксации отломков образца при поперечной линии распила на 10,1% (r=0,98198051; Kr=1,38873); косой линии – на 9,84% (r=0,211604; Kr=0,299), а при оскольчатой – на 13,3% (r=0,987829; Kr=1,397).

В третьей серии опыта при поперечной линии распила образца нарушение стабильности фиксации наступало при 2992,667±1,763834 кг/см2; при косой линии – при 384±2,081666 кг/см2; при оскольчатой – при 794,6667±2,027588 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности фиксации отломков образца по сравнению с предыдущей серией при поперечной линии распила на 10,7% (r=1,0403159; Kr=1,47122); косой линии – 6,51% (r=0,27735; Kr=0,3922) и при оскольчатой – на 9,82% (r=0,826754; Kr=1,1692). Сравнивая показатели жесткости фиксации третьей серии опыта с первой, можно отметить повышение жесткости при поперечном переломе на 19,8% (r=0,5; Kr=0,707107), при косом – на 15,7%(r=0,880325; Kr=1,245) и при оскольчатом – на 21,7% (r=0,904194; Kr=1,2787).

В четвертой серии опыта при поперечной линии перелома испытуемого образца нарушение стабильности фиксации наступало при 3140±1,333333 кг/см2; при косой линии – при 523±0,57735 кг/см2; при оскольчатой – при 830,6667±1,20185 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности фиксации отломков образца по сравнению с предыдущей серией при поперечной линии распила на 4,68% (r=0,18898224; Kr=0,267261); косой линии – на 26,6% (r=0,693375; Kr = 0,981), а при оскольчатой – на 4,33% (r=0,319173; Kr=0,4514).

В пятой серии опыта при поперечной линии перелома образца нарушение стабильности фиксации наступало при 3172,333±7,55879 кг/см2; при косой линии – при 748,3333±5,56478 кг/см2; при оскольчатой – при 857,6667±6,35864 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности фиксации отломков образца по сравнению с предыдущей серией при поперечной линии распила на 1,36% (r=0,89123135; Kr=1,260391); косой линии – на 30,1% (r=0,919566; Kr=1,3), а при оскольчатой – на 3,15% (r=0,93472; Kr=1,3219).

В шестой серии опыта, при фиксации пластины семью винтами, значение практически не отличались от предыдущей, пятой, серии опыта.

В седьмой серии опыта при поперечном переломе жесткость фиксации составила 294,333±2,905933 кг/см2; при косой линии – 293±2,08166 кг/см2; при оскольчатой – 260,6667±2,728451 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалась более низкая степень фиксации отломков при всех видах переломов, даже в сравнении с первой серией опыта. Так, при поперечной линии излома стабильность оказалась ниже в 9 раз, при косой линии – на 9,47% (r=0,440162; Kr=0,87493), а при оскольчатой – в 2,5 раза (r=0,48356; Kr=0,593759).

В восьмой серии опыта исследовалась стабильность фиксации при креплении пластины винтами в два рядом расположенных парафрактурных отверстия и последнее от линии перелома отверстие пластины (на расстоянии 114 мм). Результаты исследования ока- зались сопоставимы с жесткостью фиксации пластины тремя парафрактурно введенными винтами в отверстия пластины (с результатами второй серии опыта).

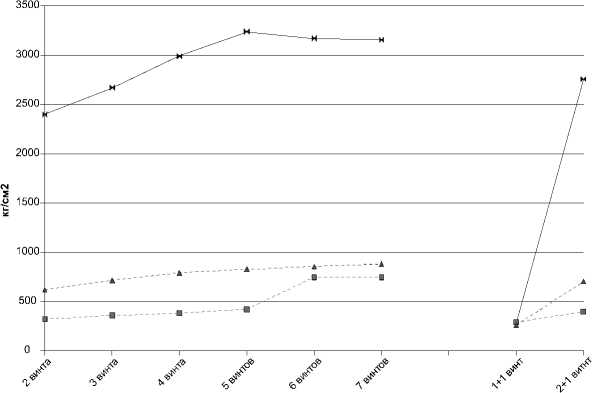

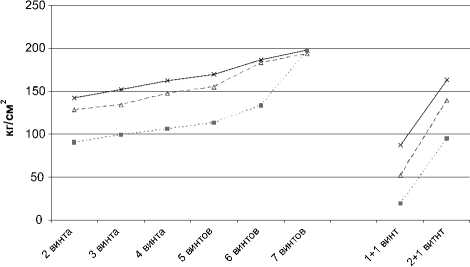

Во втором биомеханическом испытании исследовалась степень фиксации отломков при поперечном нагружении оси образца при поперечной, косой и оскольчатой линиях перелома (рис. 3).

поперечный ••-■•-• косой --*--оскольчатый

Рис. 3. Графики изменения степени стабильности отломков при поперечной нагрузке на образцы моделей с поперечным, косым и оскольчатым переломами в зависимости от способа фиксации пластин

В первой серии опыта при поперечном переломе отмечалось нарушение стабильности фиксации при 142,3±1,457 кг/см2; при косой линии излома – при 90,6±0,915 кг/см2; при оскольчатой – при 128±1,037 кг/см2 (р≤0,05).

Во второй серии опыта при поперечной линии распила образца нарушение стабильности фиксации наступало при нагрузке 152,3±2,848001 кг/см2; косой линии – 99,67±3,179797 кг/см2; при оскольчатой – 134,3±3,756476 кг/см2 (р≤0,05). При сравнении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности фиксации отломков образца при поперечной линии распила на 6,56% (r=0,5074114; Kr=0,6815); косой линии – 9,084% (r=0,815322; Kr=1,0314), а при оскольчатой – на 4,7% (r=0,42541; Kr=0,3327).

В третьей серии опыта при поперечной линии распила образца нарушение стабильности фиксации наступало при нагрузке 162,3±1,763834 кг/см2; при косой линии – 106±2,081666 кг/см2; при оскольчатой – 147,3±2,027588 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности фиксации отломков образца по сравнению с предыдущей серией при поперечной линии распила на 6,16% (r=0,490134; Kr=0,61329); косой линии – на 5,851% (r=0,41467; Kr=0,38872), оскольчатой – на 8,82% (r=0,674539; Kr=0,647310). Сравнивая показатели жесткости фиксации третьей серии опыта с первой (парафрактурная фиксация по 2 винта), можно отметить повышение жесткости при поперечном переломе на 12,8% (r=0,97415; Kr=0,31789), при косом – на 5,7% (r=0,2474; Kr=0,472533) и при оскольчатом – на 8,7% (r=0,522197; Kr=0,54910).

В четвертой серии опыта при поперечной линии перелома образца нарушение стабильности фиксации наступало при нагрузке 170±2,886751 кг/см2; косой линии – 113,3±3,756476 кг/см2; при оскольчатой – 155,3±4,841946 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности фиксации отломков образца по сравнению с предыдущей серией при поперечной линии распила на 4,58% (r=0,27934; Kr=0,39104); косой линии – на 6,6% (r=0,53719; Kr=0,402648), оскольчатой – на 5,1% (r=0,32084; Kr=0,2552849).

В пятой серии опыта при поперечной линии перелома образца нарушение стабильности фиксации наступало при нагрузке 187±7,55879 кг/см2; косой линии – 132±3,711843 кг/см2; при оскольчатой – 187±8,35864 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности фиксации отломков образца по сравнению с предыдущей серией при поперечной линии распила – на 9,36% (r=0,87463; Kr=0,319); косой линии – на 15,1% (r=1,34256; Kr=0,9645), а при оскольчатой – на 15,15% (r=1,174589; Kr=0,9473).

В шестой серии опыта, при поперечной линии излома, нарушение стабильности фиксации наступало при нагрузке 198,33±4,73092 кг/см2; косой – 197±3,711843 кг/см2и при оскольчатой – 193,6±4,56511 кг/см2 (р≤0,05). По сравнению с предыдущей серией опыта отмечено повышение стабильности отломков при поперечной линии излома на 5,71%; при косой – на 32% и оскольчатой – на 5,05%. Стоит отметить, что при данной фиксации при любой линии излома наблюдаются практически одинаковые значения стабильности отломков.

В седьмой серии опыта при поперечном переломе образца жесткость фиксации составила 87,3333±1,855921 кг/см2; при косой линии – 19,33±1,08166 кг/см2; при оскольчатой – 57,32±1,47281 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалась более низкая степень фиксации отломков при всех видах переломов, даже в сравнении с первой серией опыта. Так, при поперечной линии излома стабильность ниже на 38% (r=1,73601; Kr=0,84911), при косой линии – в 4 раза, а при оскольчатой – в 2,5 раза, как и при нагружении по оси образца.

В восьмой серии опыта исследовалась стабильность фиксации при креплении пластины винтами в два рядом расположенных парафрактурных отверстия и последнее от линии перелома отверстие пластины (на расстоянии 114 мм). Результаты исследования сопоставимы с жесткостью фиксации пластины четырьмя парафрактурно введенными винтами в отверстия пластины (третья серия опыта).

Обсуждение. По нашему убеждению, одним из факторов, способствующих уменьшению количества осложнений, является правильный подбор длины накостного фиксатора по отношению к длине сегмента. Анализ экспериментального материала показал, что максимальная стабильность при фиксации костей накостными имплантами может быть достигнута при условии, что длина фиксатора составляет не менее 54,7% [9].

Заключение. Таким образом, исследуя механическую прочность фиксации отломков пластиной, закрепленной разным количеством винтов с интервалом в 13 мм, удалось сделать следующие выводы. При поперечном переломе максимальная стабильность наблюдалась в пятой и шестой сериях эксперимента (по 6-7 винтов в каждом отломке) при продольном нагружении и в шестой и седьмой сериях – при поперечном нагружении, что соответствовало 52,5 и

Список литературы Биомеханическое обоснование степени фиксации отломков накостным остеосинтезом

- Руководство по внутреннему остеосинтезу/М.Е. Мюллер, М.Е. Алльговер, Р. Шнейдер,Х. Виллингерю. М., 1996.144 с.

- Бойков В.П., Караулов С.А. Применение закрытых, малотравматичных методов в лечении переломов костей//Человек и травма: Материалы междунар. мед. форума. Н. Новгород, 2001. С. 15-16.

- Ахмедов Б.А., Тихилов P.M., Атаев А.Р. Остеосинтез пластинами с угловой стабильностью винтов в лечении огнестрельных переломов длинных костей конечностей//Травматология и ортопедия России. 2007. № 2. С. 18-23.

- Барабаш А.П. Аспекты методологии и практической реализации в технологии лечения больных с последствиями травм конечностей//Травматология и ортопедия России. 1995. №4. С. 14-17.

- Корнилов Н.В., Шапиро К.И., Мстиславская И.А. Социальное значение травм и заболеваний костно-мышечной системы и их последствий у жителей Российской Федерации//Анналы травматологии и ортопедии. 1996. № 4. С. 5-8.

- Лаврищева Г.И., Оноприенко ГА. Морфологические и клинические аспекты репаративного остеогенеза опорных органов и тканей. М.: Медицина, 1996. 208 с.

- Маркин В.А. Литературный обзор современных методов оперативного лечения переломов проксимального отдела плечевой кости//Остеосинтез. 2008. № 2. С. 33-40.

- Бережной С.Ю. Фиксаторы с угловой стабильностью в повседневной практике травматолога//Современные технологии в травматологии и ортопедии: Материалы III междунар. конгресса. М., 2006. С. 19.

- Лечение больных с переломами ключицы и их последствиями на основе биомеханической концепции фиксации отломков/P.M. Пичхадзе, A.M. Мацакян, К.А. Кузьменков [и др.]//Вестник травматологии и ортопедии. № 2. С. 15-21.