Биоморфологические особенности и онтогенез Lathyrus niger в связи с вопросами охраны

Автор: Владыкина Наталья Сергеевна, Казакова Марина Васильевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 22, 2011 года.

Бесплатный доступ

На примере Lathyrus niger (L.) Bernh. описан подход, используемый авторами при изучении редких видов сосудистых растений, занесенных в региональные Красные книги. При анализе охраняемых видов выявляют хорологические, эколого-фитоценотические и популяционно-онтогенетические особенности в естественных местообитаниях и в условиях культуры. Выяснен диапазон жизненных форм L. niger, прослежены особенности прохождения стадий онтогенеза на восточной окраине города Рязани и в условиях Биостанции РГУ, уточнены диагнозы возрастных состояний, определены параметры экологической валентности вида. Узкая экологическая амплитуда по отношению к увлажнению почвы определяется спецификой возобновления вида. Ограничения по солевому режиму почвы и уровню освещенности связаны с низкой конкурентоспособностью растений прегенеративного периода. Светолюбивость L. niger обусловлена довольно поздними сроками цветения. Характерна патиентная жизненная стратегия.

Региональные красные книги, рязанская область, биоморфология, онтогенез, жизненная стратегия, экологическая валентность.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116321

IDR: 146116321 | УДК: 581.4+502.7

Текст научной статьи Биоморфологические особенности и онтогенез Lathyrus niger в связи с вопросами охраны

Около 25–30% видов сосудистых растений природной флоры в разных областях Средней России относятся к числу редких или уязвимых, в том числе и в Рязанской обл. [9]. Столь высокий процент редких и уязвимых видов служит основанием для более глубокого анализа этого явления, поскольку на основании составленных списков в регионах разрабатываются программы по охране видов, принимаются административные решения, ведется широкая эколого-просветительская деятельность. До сих пор создание списков редких и охраняемых видов растений относилось к задачам, решаемым в основном флористами. Сведения о присутствии видов, локальности или исключительной редкости их распространения и малочисленности находок во время полевых наблюдений лежат в основе сделанных выводов относительно уязвимости и необходимости принятия мер охраны, а также в основе различных документов, принимаемых на уровне региональной администрации. Обоснованность выводов, как по спискам видов, так и по их характеристикам, повышает комплексный анализ. Актуальна разработка методики оценки статуса вида в определенной части ареала.

Редкие во флоре Рязанской обл. виды сосудистых растений обладают эколого-биологическими особенностями, которые определяют их стенотопность. С этой точки зрения нами проанализированы виды Красной книги Рязанской обл. [15]. Многие из них взяты под охрану и в других, в том числе сопредельных регионах. Исследования проводятся в основном на территории Рязанской обл., как в местах естественного произрастания, так и в условиях культуры на биостанции РГУ им. С.А. Есенина. Для выяснения причин экологической стенотопности проводится сопряженный анализ хорологических, эколого-фитоценотических и популяционно-онтогенетических характеристик, позволяющих понять реакцию видов на антропогенные воздействия.

Заслуживает специального изучения биоморфология Lathyrus niger (L.) Bernh., характеризующийся европейским типом ареала. Восточная граница ареала в Средней России проходит по территории Владимирской, Рязанской, Липецкой, Курской и Белгородской областей. Вид встречается также на Кавказе. Он редок в областях Окского бассейна и занесен в Красные книги Рязанской [15], Липецкой [13], Московской [14], Калужской [12], Тамбовской [16] областей. В соседней Тульской обл. он нередок в засечных лесах [23].

В Восточной Европе вид тяготеет к южной части зоны широколиственных лесов, встречается в лесостепи в бассейне Дона (ассоциации Fruticeto-Quercetum caricosum tanaiticum и Fruticeto-Quercetum vallense donetzicum), на левобережье Днестра в Молдавии (ассоциация Fruticeto-Quercetum vallense moldavicum), на южной окраине Правобережной лесостепи Украины (Spinoso Fruticeto-Quercetum herbosum thyraico-borysthenicum), в южной части Бугско-Днестровского водораздела (ассоциация Quercetum petraeae caricosum moldavicum), в Тульских засеках (ассоциация Tilieto-nemoretum okense), в лесостепи бассейна Дона с Северским Донцом в ассоциации Mixto-nemoretum tanaiticum s.l., в правобережной части Украинского Полесья (ассоциация Carpineto-nemoretum polessicum), в лесостепи между Днестром и Ворсклой (в Carpineto-nemoretum ucrainicum s. l.) [11].

Являясь представителем неморального флористического

комплекса, L. niger входит в эколого-ценотическую группу опушечнолесных растений и в областях средней полосы европейской части России обитает преимущественно в осветленных широколиственных лесах–дубравах паркового типа, по опушкам антропогенно нарушенных дубо-липняков, реже – в сосновых и смешанных лесах, на легких почвах, обычно формирующихся на карбонатной основе. Тяготеет к опушкам, полянам, где наблюдается его обильное цветение [8].

По нашим данным, L. niger является стержне-кистекорневым многолетником, хотя в литературе встречаются разные характеристики жизненной формы: кистекорневой многолетник [1], стержнекорневой каудексовый многолетник [9], короткокорневищный многолетник [21]. Главный стержневой корень сохраняется у растений до средневозрастного генеративного состояния, наряду с ним имеется также несколько хорошо развитых придаточных корней, по своим размерам приближающихся к главному. Разные генеративные особи L. niger могут представлять как стержнекорневую, так и стержне-кистекорневую или кистекорневую [7] жизненную форму. По типу пространственной структуры и степени автономности структурных частей жизненная форма моноцентрическая.

Вид размножается семенами. Партикуляция в генеративном периоде не имеет заметного значения для самоподдержания численности ценопопуляций. В лабораторных условиях семена через несколько месяцев сухого хранения, а также стратифицированные в течение 10–40 суток не прорастали. При стратификации в течение 50–140 суток прорастало 1–5% семян. При весеннем посеве на делянках и при посеве в конце лета нестратифицированных семян всходы появляются только весной следующего года. Всхожесть выше у семян, хранившихся в течение года, чем у свежесобранных. Всходы при самосеве появляются также только весной, наиболее массово – в первой

декаде мая. В последние годы всходы

многочисленные, что связано, видимо, с формирован банка семян и более высокой всхожестью семян, проле или на ее поверхности год или более. Для прора

на биостанции в

РГУ ного

скарификация [20], хотя и скарифицированны

ших в почве необходима ена имеют

растянутый период прорастания.

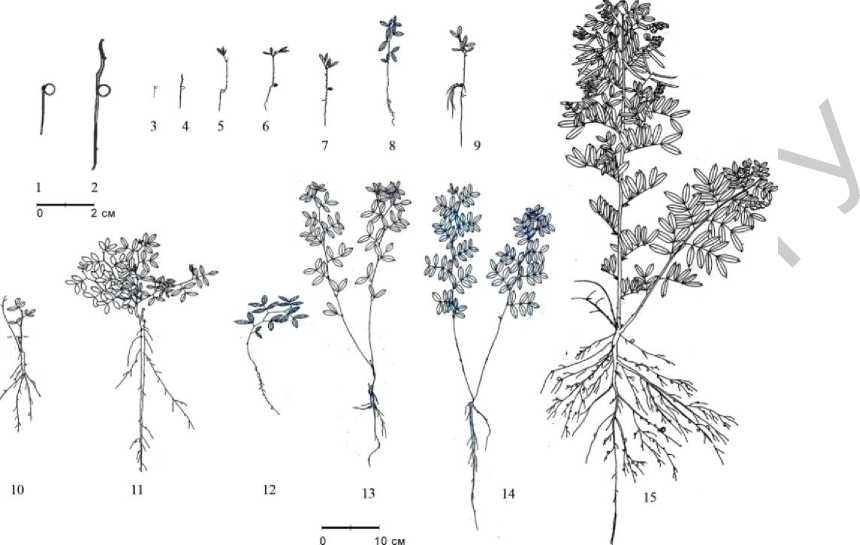

Семена прорастают ещё осенью, но проросток остается в почве до следующей весны, период подземного роста длится 200–240 дней. Подземное прорастание известно также у Lathyrus vernus (L.) Bernh. [2]. Вероятно, часть семян может прорастать и весной. У проростков (рис. 1, 1–4) сначала появляется главный корень и вслед за ним первичный побег с несколькими (обычно 2–3) редуцированными чешуевидными листьями. В это время на главном корне уже могут быть заметны зачатки боковых корней. Семядоли на поверхность не выносятся. Побег этиолирован, весной он выходит на поверхность и зеленеет. Переход в ювенильное состояние (рис. 1, 5–9) связан с появлением первых настоящих листьев с парой развитых листочков 11–16 мм длиной и 3–4 мм шириной. Листочки следующих листьев до 20 мм длиной, 5–6 мм шириной; стержневой корень до 1 мм в диаметре. В единичных случаях уже у ювенильного растения появляются придаточные корни (рис. 1, 9).

В ювенильном состоянии может начинаться ветвление (через 15– 20 дней или более после появления всходов, в фазе 4–6 листьев). Боковые побеги появляются в подземной или надземной части вичного побега, иногда на уровне почвы. Продолжительность нильного состояния в культуре от 1,5 до 4 месяцев. В естественном тообитании (урочище Карцевский лес, восточная окраина г. Рязани)

июле отмечены ювенильные особи второго года жизни.

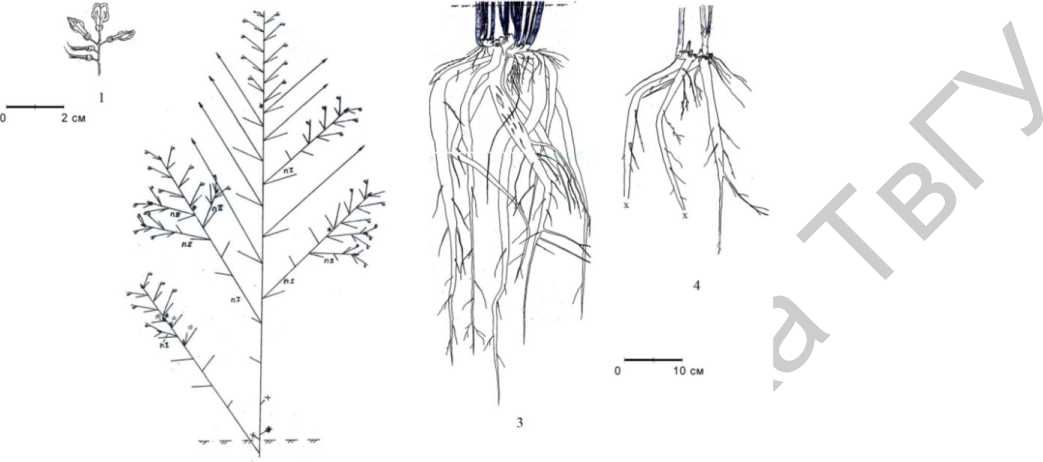

Р и с . 1 . Возрастные состояния Lathyrus niger :

1–4 – проросток; 5–9 – ювенильные растения (последовательные стадии и варианты развития особей); 10–13 – имматурные растения (варианты развития);

14 – виргинильное растение; 15 – молодое генеративное растение;

масштабы для 1–2 и 3–15 различаются;

растения 1–7, 9–11, 15 собраны в культуре, 8, 12–14 – в естественном местообитании

Скорость развития молодых растений, очевидно, зависит от напряженности конкурентных отношений и от уровня освещенности. В условиях культуры на открытых местах растения развиваются быстро. При затенении взрослыми особями испытывают угнетение и к концу вегетационного периода нередко остаются в ювенильном состоянии, не ветвятся, а достигшие имматурного состояния растения заметно менее развиты. Молодые растения угнетаются также при остром дефиците влаги. В естественной ценопопуляции бóльшая часть проростков оказывается в условиях затенения и развивается медленно, к концу первого года жизни остается в ювенильном состоянии.

После развития на побеге 2–5 листьев с 1 парой листочков растения переходят в имматурное возрастное состояние (рис. 1, 10–13). Число листочков сложного листа увеличивается до 2 пар, причем довольно часто сначала появляются листья с непарным третьим листочком. Далее число листочков в составе сложного листа достигает 3 пар. Имматурные растения имеют от 1 до 3 основных побегов. Иногда побеги, развившиеся наиболее рано, уже в середине вегетационного периода первого года жизни отмирают (рис. 1, 10). Может продолжаться ветвление, достигая II порядка, изредка – III порядка. Высота растений от 6 до 30 см. В корневой системе четко выражен главный стержневой корень с хорошо развитыми боковыми корнями. Корень проникает на глубину 20–25 см, возможно и более. Его диаметр 2,5–13 мм (утолщается к концу вегетационного сезона). В условиях культуры главный корень обычно утолщен равномерно, а в естественных ценопопуляциях более утолшенная часть как правило находится в пределах верхнего участка длиной 1,2–3 см. Иногда главный корень на глубине нескольких сантиметров ветвится. У некоторых растений в этот период появляются придаточные корни (обычно один), которые остаются менее мощными, чем главный. В подземной части побегов или на уровне почвы уже в середине вегетационного периода бывают заметны почки возобновления, а иногда и начальные стадии развития побегов возобновления до 1 см длиной (к концу вегетационного периода их количество 1–4). Побеги возобновления остаются этиолированными и в текущем вегетационном сезоне на поверхность не выходят.

В виргинильное возрастное состояние часть растений в условиях культуры переходит в начале вегетационного периода 2 года жизни. Такие растения имеют в средней части побега уже до 4 (редко до 5) пар листочков в составе сложного листа (рис. 1, 14). Чаще развито 2–3, реже 1 побег возобновления. Число порядков ветвления обычно не превышает двух. По количеству остатков отмерших побегов (в среднем 4–5) можно предположить, что возраст виргинильных растений в естественных ценопопуляциях не менее трех лет. В корневой системе обычно выражен стержневой главный корень, который иногда ветвится ближе к основанию, образуя 2–3 боковых корня. У большей части растений также имеется 1, реже 2 придаточных корня, диаметром 2–3 мм. Вероятно, в виргинильном возрастном состоянии начинает формироваться корневище (выражено ещё не у всех растений), длина которого на этом этапе около 1 см. В формировании корневища принимают участие основания надземных побегов и основания придаточных корней. Живые побеги текущего года располагаются близ места отхождения придаточного корня, а на основании главного корня имеются остатки отмерших побегов.

В условиях культуры часть растений уже на 2-м году жизни переходит в генеративное состояние. Молодые генеративные растения 48–56 см высотой (рис. 1, 15), имеют 2–3 генеративных и 1–2 вегетативных побега. Ветвление до II порядка. Могут быть развиты немногочисленные паракладии I порядка, обычно с 1 парциальной кистью, а в главном соцветии – около 7 парциальных кистей. В составе сложного листа в средней части побега 4, реже – 5 пар листочков.

Корневая система представлена стержневым главным корнем, проникающим на глубину 33–35 см и более. Имеются многочисленные боковые корни нескольких порядков, на которых развиты клубеньки. Главный корень покрыт перидермой. Отсутствие у описанных растений придаточных корней и формирующегося корневища связано, вероятно, с меньшим их возрастом по сравнению с растениями из естественных ценопопуляций. У молодого генеративного растения, найденного в природе, имелся придаточный корень и корневище длиной 1,7 см. К концу вегетационного периода в основании побегов хорошо выражены почки и побеги возобновления.

Среднегенеративные растения (рис. 2, 1–2) в условиях культуры имеют в среднем 6–8 (до 22) генеративных побегов, в естественных ценопопуляциях – 1–7. У некоторых растений развивается также по 1–2 вегетативных побега. Побеги возобновления ветвятся на высоте 2–5 см от уровня отхождения от корневища. Высота растений в культуре 95– 140 см, в природе 70–85 (105) см. В условиях культуры, где растения более развиты, обычно имеются паракладии I и II порядков; число парциальных кистей в среднем превышает данный показатель у растений из естественных ценопопуляций. Число листочков в составе сложного листа в средней части побега 5–6 пар, изредка – до 7 пар. В условиях культуры число листочков в среднем больше на 1 пару, чем в естественных ценопопуляциях.

Подземные органы представлены 3–8 утолщенными корнями, среди которых главный корень визуально выделить сложно (рис. 2, 3–4). Сформировано многоглавое укороченное корневище, достигающее в длину 5–9 см. Заметны основания отмерших побегов прошлых лет, до 10 и более. Глубина расположения почек и побегов возобновления (3–8 см) больше у генеративных растений по сравнению с предшествующими возрастными состояниями (так, у имматурных растений – 1–3 см). Более старые растения в условиях культуры весной отрастают заметно позже молодых. В естественной ценопопуляции в Карцевском лесу глубина расположения почек возобновления оказалась в среднем меньше, чем на Биостанции РГУ.

Признаком перехода в стареющее генеративное состояние является преобладание в подземной сфере процессов отмирания над процессами нарастания. Было найдено лишь несколько растений, предположительно отнесенных к субсенильному или сенильному возрастному состоянию. Такие растения не цветут, побеги могут иметь относительно небольшие размеры. Число листочков в составе сложного листа в среднем 4–5 пар, иногда до 6 пар. Число утолщенных корней от 1 до 3, они имеют меньшие размеры по сравнению с генеративными растениями (более тонкие и иногда более короткие), с верхушки иногда происходит отмирание. Кроме того, наблюдаются некротические участки по длине корня, обычно ближе к основанию. Имеются следы отмерших корней. Главный корень, по крайней мере у части растений, отмирает. По-видимому, в ряде случаев происходит партикуляция из-за разрушения участков корневища. У исследованных растений имелись почки возобновления. Найти четкие отличия в надземной сфере сенильных особей от взрослых нецветущих растений пока не удалось.

О 20 см

Рис. 2. Средневозрастные генеративные растения Lathyrus niger :

1 – парциальная кисть; 2 – схема побега I порядка;

3 – подземные органы растения с опытной делянки,

4 – подземные органы растения из естественной ценопопуляции;

--

-

- апекс, - лист, - листовой рубец, - парциальная кисть,

* - основное междоузлие, пI, пII - паракладии I и II порядка соответственно

На основании наблюдений 2006–2009 гг. выявлена возрастная структура крупной ценопопуляции L. niger на восточной окраине г. Рязани (численность не менее 1000 особей). Популяция полночленная. В возрастном спектре в 2008 г. преобладали растения прегенеративного возрастного периода (ювенильные – 37%, имматурные – 29%, виргинильные – 10%, генеративные – 17% и взрослые нецветущие – 7%). На пробных площадках не отмечены субсенильные и сенильные растения. Однако вследствие того, что анализ подземных органов всех особей на площадках не проводили, растения этих возрастных состояний могли могли оказаться в составе групп взрослых нецветущих или виргинильных растений.

Расчеты экологической валентности L. niger показали, что вид стеновалентен по двум факторам: увлажнение почв (ЭВ=0,09, от сухолесолугового до влажнолесолугового режима) и солевой режим (ЭВ=0,11, от небогатых до довольно богатых почв). Он эвривалентен по фактору кислотности почвы (ЭВ=0,83). По остальным факторам, для которых имеются данные по шкалам Д.Н. Цыганова [22], вид мезовалентен. Отметим, что условия освещенности ограничены режимами от полуоткрытых пространств до светлых лесов. Индекс толерантности L. niger равен 0,43, т.е. вид относится к гемистенобионтной группе толерантности. А.Д. Булохов и А.И. Соломещ [3] указывают для L. niger мезофитную экобиоморфу.

Можно предположить, что узкая экологическая амплитуда по отношению к увлажнению почвы связана с особенностями возобновления вида. По-видимому, для сохранения побегов возобновления, закладывающихся со второй половины вегетационного периода, необходима достаточная степень увлажнения почвы при хорошей аэрации. Ограничение распространения в естественных условиях по солевому режиму почвы и по освещенности вероятнее всего связано с неспособностью конкурировать в более благоприятных условиях с растениями, обладающими высокой конкурентной способностью. В первую очередь это касается растений прегенеративного возрастного периода. В то же время в условиях культуры на открытых участках L. niger формирует более мощно развитые экземпляры по сравнению с особями естественных ценопопуляций. Это свидетельствует о несовпадении потенциального (аутэкологического) и фактического (синэкологического) оптимумов и соответственно о преобладании жизненной стратегии патиента [17]. О.В. Смирнова [18] также относит L. niger к патиентам. К особенностями биоморфы, определяющим невысокую виолентность L. niger, можно отнести образование небольшого числа корней, невысокие темпы роста. Значительная светолюбивость L. niger связана с довольно поздними сроками ее цветения, приходящимися на период полностью раскрывшихся листьев у широколиственных древесных пород (конец мая–начало июня). Интересно отметить, что широко распространенная в широколиственных и смешанных лесах Средней России L. vernus способна произрастать и в более затененных условиях, поскольку ее цветение приходится на конец апреля – начало мая, то есть на фенофазу «голой кроны» деревьев.

Распространение L. niger в восточном напрвлении может ограничиваться климатическими факторами, в первую очередь континентальностью климата и суровыми зимами. Хотя по шкалам континентальности климата и криоклиматической шкале вид является мезовалентным, его распространение ограничено субматериковым режимом и режимом умеренных зим. Вероятно, такие особенности L. niger связаны с историей формирования вида в Южной Европе. В то же время L. vernus, имеющая евросибирский ареал, по шкале криофильности является эвривалентной и может произрастать в районах с режимом суровых зим, а по шкале континентальности климата хотя и мезовалентна, но приурочена к районам с более континентальным климатом (до промежуточного между континентальным и ультраконтинентальным режимами). На широту распространения вида отрицательное влияние оказало сокращение облесенных площадей в результате хозяйственной деятельности человека. Крупные семена с трудом могут распространяться на значительные расстояния и преодолевать открытые участки, поэтому регулярное внедрение L. niger в изолированные лесные урочища, на наш взгляд, маловероятно.

П.Л. Горчаковский [6] отмечает, что на границах ареалов наблюдается изменение экологическо-фитоценотических особенностей видов. Виды, образующие устойчивые сообщества внутри ареалов, занимают различные местообитания, уже не ассоциируясь друг с другом. Такое явление отмечено и для травянистых растений широколиственных лесов, которые близ границы ареала нередко обитают в иных растительных сообществах. Возможно, у L. niger также происходит расширение фитоценотической амплитуды: ближе к восточной границе ареала она встречается не только в широколиственных лесах, но и в смешанных и сложных сосняках.

Полученные материалы дополнили методику оценки степени и факторов экологической стенотопности редких и уязвимых видов в рамках популяционно-онтогенетического и эколого-методов. Данная методика была нами уже апроби нескольких видов растений [4; 5; 10], занесенных Рязанской и сопредельных областей. Среди них C Lupinaster pentaphyllus Moench s. l., Serratula coronata ценотического а на примере расную книгу a lutetiana L.,

Таким образом, проведенные исследования позволили также уточнить жизненную форму L. niger и установить, что партикуляция не имеет значения для самоподдержания численности ценопопуляции, осуществляется только семенное размножение; выявлены особенности онтоморфогенеза и даны диагнозы возрастных состояний. Растения прегенеративного периода L. niger более уязвимы по сравнению с генеративными. Преобладает жизненная стратегия патиента, Уязвимость особей всех возрастных состояний связана с развитием побегов возобновления и их перезимовкой в верхнем слое почвы. L. niger относится к гемистенобионтной группе толерантности. Основной причиной его экологической стенотопности может быть узкая экологическая амплитуда по факторам увлажнения и освещенности, что необходимо учитывать при разработке рекомендаций по охране вида.

Esenin Ryazan State University, Ryazan