Биоморфологические особенности сосудистых растений супралиторали Приморского края

Автор: Левенец И.Р., Покровская Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Супралитораль является промежуточной, или пограничной, зоной между сушей и морем. Условия обитания растений в супралитораль-ной зоне близки к экстремальным. Они усугуб-ляются антропогенным прессом на супрали-тораль, который усиливается в сезон отдыха. Поэтому растения вырабатывают специаль-ные приспособления и образуют особые жиз-ненные формы (ЖФ). Изучение флоры супрали-торали Приморья позволяет с новых позиций оценить биоразнообразие юга Дальнего Восто-ка на примере специфической прибрежно-морской группы растений. Несмотря на мно-гочисленные исследования морских побережий Дальнего Востока России, биоморфологиче-ские особенности флоры супралиторали При-морья изучены недостаточно полно. Цель ис-следования - выделить и проанализировать жизненные формы типичных супралитораль-ных видов сосудистых растений Приморского края. Изучены 48 гербарных образцов 9 видов травянистых прибрежно-морских растений, хранящихся в Гербарии Ботанического сада-института (г. Владивосток). Они собраны сотрудниками БПИ ДВО РАН и БСИ ДВО РАН в Хасанском, Лазовском, Тернейском районах Приморья и, в том числе, на территории Сихотэ-Алинского биосферного заповедника. В супралиторальной флоре Приморского края известно 25 видов сосудистых растений, от-несенных к 21 типу ЖФ. Установлено, что больше всего типично супралиторальных ви-дов (5) включает семейство Chenopodiaceae, по 3 вида - семейства Asteraceae и Cyperaceae. Роды Carex и Atriplex содержат по 3 вида, остальные - по 1 виду. Для 9 типично супралиторальных видов составлены био-морфологические описания и выделены жиз-ненные формы. Показано, что из 10 типов ЖФ преобладают 3 типа поликарпических трав: удлиненные стержнекорневые, длиннокорне-вищные удлиненные и длиннокорневищные ро-зеточные. Выделены 3 основные модели побе-гообразования: розеточная, полурозеточная и удлиненная, среди которых преобладает удлиненная модель.

Приморский край, супра-литораль, биоморфология, сосудистые рас-тения, жизненная форма, модель побегообра-зования

Короткий адрес: https://sciup.org/14084552

IDR: 14084552

Текст научной статьи Биоморфологические особенности сосудистых растений супралиторали Приморского края

Введение. Супралитораль является промежуточной, или пограничной, зоной между сушей и морем. Условия обитания растений в супрали-торальной зоне близки к экстремальным: а) иссушение и жара; б) обтрёпывание, солевые ожоги; в) постоянная физиологическая засуха; г) подвижная почва; д) обильные туманы; е) сильное промерзание субстрата зимой. Они усугубляются антропогенным прессом на супралитораль, усиливающимся в сезон отдыха. Поэтому супралиторальные растения вырабатывают особые приспособления: а) мощный восковой налет; б) суккулентность; в) якорные и ярусные корни; г) распластанность по субстрату, вплоть до полного погружения побега, которая, в сочетании с пружинистостью суккулентного стебля позволяет противостоять небольшим засыпаниям; д) обильное опушение; е) очень легкие плоды или семена. Они также образуют специфические жизненные формы (ЖФ).

Под жизненной формой традиционно понимают внешний облик растения, отражающий его приспособленность к условиям среды. К одной и той же ЖФ могут относиться виды разных родов и даже семейств. В то же время одно семейство и даже один род растений может быть представлен несколькими ЖФ, образовавшимися под влиянием различных условий среды.

Наиболее разработанной для покрытосеменных и хвойных растений является система жизненных форм И.Г. Серебрякова. ЖФ являются самыми мелкими единицами экологической классификации и подобны видам в систематике [3]. Из-за возрастной и экологической изменчивости растений анализируются только взрослые особи. В 1960–1980-х гг. появилось понятие «экобиоморфа» (= ЖФ). Оно предполагает изучение ЖФ на разных уровнях организации и учитывает широкий спектр признаков [5].

Разнообразие жизненных форм и пути развития в онтогенезе отражают приспособленность растений побережий к своеобразным условиям обитания и являются важным критерием для биоморфологической характеристики прибрежно-морских фитоценозов. Несмотря на многочисленные исследования растительности морских побережий, биоморфологические особенности прибрежно-морских растений Приморского края, так же, как и юга Дальнего Востока, не изучались до 1990-х гг. В 1996–1997 гг. Т.А. Безделевой и Е.А. Пименовой были исследованы ЖФ супралиторальных растений в б. Бойсмана зал. Петра Великого [6]. В 2000– 2002 гг. Т.А. Безделевой изучены ЖФ в бухтах Нарва (Сидими), Бойсмана, Витязь и в проливе

Старка (залив Петра Великого) [3]. На основе биоморфологических особенностей было выделено 8 типов ЖФ.

Установлено, что большинство ЖФ имеют в подземной сфере либо стержневую корневую систему, либо длинное корневище. Большинство видов являются стержнекорневыми или длиннокорневищными поликарпиками. Однако они отличаются по моделям побегообразования и по положению побегов относительно субстрата. По мере удаления от поверхности воды растения постепенно увеличиваются в росте [6].

При изучении способов размножения галофитов побережья выяснилось, что большое число видов с семенным размножением (56 % от общего числа) способствует сохранению растительности в зоне прибрежно-морской полосы. На каменисто-скальном и галечном субстрате обычно произрастают виды с семенным размножением. На песках преобладают виды с активным вегетативным размножением. На песчано-галечниковом субстрате в равной степени встречаются растения с вегетативным и семенным размножением. На выбросах водорослей и морских трав в основном произрастают однолетники.

При вегетативном размножении у галофитов преобладает размножение длинными корневищами и подземными столонами, которое способствует более энергичному, прочному и быстрому завоеванию пространства и в конечном итоге – высокой конкурентной способности и устойчивости в стрессовых ситуациях, которые характерны для морского побережья. Однако семенное размножение дает возможность видам не только осваивать новые участки, но и заселять старые, нарушенные антропогенными и иными воздействиями [7].

Цель исследования : изучить видовой состав, типы ЖФ и биоморфологические особенности супралиторальных сосудистых растений Приморского края.

Материалы и методы исследования . Материалом послужили гербарные образцы сосудистых растений, собранные сотрудниками Биолого-почвенного института (БПИ ДВО РАН), Ботанического сада-института (БСИ ДВО РАН) Т.А. Безделевой, Н.С. Пробатовой, Е.А. Пименовой и студенткой ДВГУ С.Ю. Шибневой в период с 1996 по 2014 г. на побережье Хасанского,

Лазовского и Тернейского районов Приморского края, включая Сихотэ-Алинский заповедник.

Описание гербарного материала и изучение ЖФ проводили по методике И.Г. Серебрякова [3]. Для каждого экземпляра указывали следующие признаки: а) тип нарастания и ветвления; б) типы побегов, направление роста и размеры главной и боковых ветвей, их расположение; в) наличие или отсутствие верхушечной почки; г) наличие или отсутствие каудекса; д) особенности строения корневой системы.

При описании растений учитывали дополнительные данные: а) глубина залегания корневой системы; б) тип корневой системы; в) ортотропное или плагиотропное расположение корневищ; г) протяженность корневища; д) характер субстрата. Названия видов даны по сводке «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» [8]. Жизненные формы растений выделяли по классификации А.Б. Безделева и Т.А. Безде-левой [9].

Результаты исследования и их обсуждение. Общий флористический список растений, обитающих в супралиторали Приморского края, включает более 25 видов и 21 тип ЖФ [3]. Нами были подробно изучены гербарные образцы 9 типично супралиторальных видов травянистых сосудистых растений, составлены их биомор-фологические описания, на основе которых выделены 10 типов ЖФ (табл.). У однолетника Salsolakomarovii и многолетника Linariajaponica отмечены по 2 различные ЖФ: в супралито-ральной зоне и в удалении от нее. Как видно, основными ЖФ многолетних растений являются стержнекорневые многоглавые и длиннокорневищные (по 3 вида), стержнекорневые одноглавые и подземностолонные (по 1 виду).

Жизненные формытипичных растений супралиторали (СЛ) Приморского края

|

Жизненная форма |

Вид |

|

1. Одно-двулетний летне-зеленый травянистый стержнекорневой моноподиаль-но нарастающий монокарпик с удлиненным стелющимся побегом (в СЛ) |

Salsola komarovii Linnaeus ( Chenopodiaceae ) |

|

2. Одно-двулетний летне-зеленый травянистый стержнекорневой моноподиально нарастающий монокарпик с удлиненным прямостоячим побегом (вдали от СЛ) |

S. komarovii ( Chenopodiaceae ) |

|

3. Стержнекорневой с многоглавым каудексом симподиально нарастающий травянистый поликарпик с удлиненным плагиотропным побегом |

Mertensia maritima L. ( Boraginaceae ) |

|

4. Многолетний летне-зеленый травянистый длиннокорневищно-стержневой симподиально нарастающий поликарпик с удлиненным стелющимся побегом |

Honkenya oblongifolia Torr. еt. Gray ( Caryophyllaceae ) |

|

5. Многолетний летне-зеленый травянистый тонко-длиннокорневищный симпо-диально нарастающий поликарпик с удлиненным стелющимся побегом (в СЛ) |

Linaria japonica Miq. (Sсrophulariaceae) |

|

6. Многолетний летне-зеленый травянистый тонко-длиннокорневищный симподи-ально нарастающий поликарпик с удлиненным приподнимающимся побегом |

L. japonica Miq. ( Sсrophulariaceae ) |

|

7. Многолетний летне-зеленый травянистый стержнекорневой симподиально нарастающий поликарпик с полурозеточным прямостоячим побегом |

Glehnia littoralis Fr. Schmidt (Apiaceae) |

|

8. Многолетний летне-зеленый травянистый тонко-длиннокорневищный симподиально нарастающий поликарпик с удлиненным прямостоячим побегом |

Scutellaria strigillosa Hemsl. ( Lamiaceae ) |

|

9. Многолетний летне-зеленый травянистый тонко-длиннокорневищный симподиально нарастающий поликарпик с удлиненным ползучим побегом |

Chorisis repens L. ( Asteraceae ) |

|

10. Многолетний летне-зеленый травянистый тонко-длиннокорневищный симподиально нарастающий поликарпик с розеточным прямостоячим побегом |

Carex pumila Thunb.; C. macrocephala Willd. Ex Spreng. ( Cyperaceae ) |

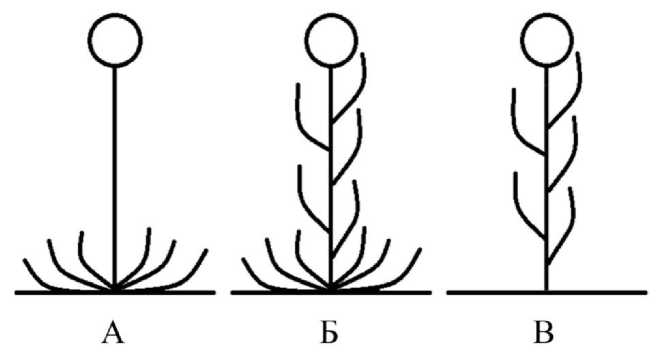

Для типично супралиторальных видов Приморья выявлено 3 основных модели побегообразования (рис.). Розеточная модель (внизу стебля листья образуют розетку) представлена 2 видами осок. Полурозеточная (листья распре- делены по длине всего стебля и внизу образуют розетку) представлена 1 видом – гления прибрежная. Удлиненную модель (листья распределены по всей длине стебля) имеют 6 видов – мертензия приморская, солянка Комарова и др.

Основные модели побегообразования растений супралиторали:

А – розеточная; Б – полурозеточная; В – удлиненная

Массовые виды супралиторальной флоры 3. Приморья имеют подземные приспособления: «якорные» корни ( S. komarovii ); мощные или многочисленные придаточные корни ( H. oblongi-folia, S. strigillosa ), развитая вторичная корневая система ( Ch. repens ), длинное ползучее корневище ( C. macrocephala, C. pumila ), погружение в почву видоизмененного побега с почками воз- 4.

обновления ( M. maritima ), меняющие направление роста корни ( G. littoralis ). Также у ряда видов развит восковой налет ( M. maritima, L. japonica ).

Выводы 5.

-

1. Изучена биоморфология 9 супралито-ральных видов Приморья. 6.

-

2. Типично супралиторальные виды представлены 11 ЖФ.

-

3. Из 3 моделей побегообразования преобладает удлиненная модель.

Список литературы Биоморфологические особенности сосудистых растений супралиторали Приморского края

- Пробатова Н.С., Селедец В.П., Соколов-ская А.П. Галофильные растения морских побережий советского Дальнего Востока: числа хромосом и экология//Комаровские чтения. -Владивосток: Изд-во БПИ ДВНЦ АН СССР, 1984. -Вып. 31. -С. 189-116.

- Безделева Т.А. Антропогенное воздействие на растения супралиторали морского побе-режья Приморского края//Мат-лы IX Даль-невост. конф. по заповедному делу (Влади-восток, 20-22 октября 2010 г.). -Владиво-сток: Дальнаука, 2010. -С. 58-61.

- Безделева Т.А. Жизненные формы и при-способления прибрежно-морских растений к условиям обитания//Тр. VII Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. -М., 2004. -С. 29-31.

- Воронкова Н.М., Безделева Т.А. Прораста-ние семян, структура проростков и жизнен-ные формы некоторых прибрежно-морских растений юга Приморского края//Вестн. КрасГАУ. -2009. -№ 9. -С. 31-36.

- Дьяченко Т.Н. К вопросу о жизненных фор-мах растений (обзор)//Гидробиологический журнал. -2015. -Т. 51, № 6. -С. 3-15.

- Безделева Т.А., Пименова Е.А. Биоморфо-логические особенности прибрежно-морских растений//Растения в муссонном климате: мат-лы междунар. конф., посвящ. 50-летию Ботанического сада-института ДВО РАН. -Владивосток: Дальнаука, 1998. -С. 91-93.

- Шибнева С.Ю. Способы размножения рас-тений морского побережья (галофитов) на юге Приморского края//Актуальные про-блемы экологии, морской биологии и био-технологии: мат-лы VII Регион. конф. сту-дентов, аспирантов вузов и научных орга-низаций Дальнего Востока России. -Вла-дивосток, 2008. -С. 161-163.

- Сосудистые растения советского Дальнего Востока/отв. ред. С.С. Харкевич. -Л.; СПб.: Наука, 1985-1996. -Т. 1-8.

- Безделев А.Б., Безделева Т.А. Жизненные формы семенных растений российского Дальнего Востока. -Владивосток: Даль-наука, 2006. -296 с.