Биоморфологические особенности виргинильных растений рода Euonymus L.

Автор: Филиппова Татьяна Александровна, Худоногова Елена Геннадьевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Род Euonymus L. (Celastraceae) насчитывает более 200 видов. Представители рода используются как высокодекоративные растения в ландшафтном озеленении городов, многие виды отличаются морозостойкостью, неприхотливостью, дымо-, газоустойчивостью. Цель исследования - изучение биоморфологических особенностей виргинильных растений рода Euonymus в условиях г. Иркутска. Объектами исследований являлись E. verrucosa, E. europaea, E. maackii. Повторность опытов каждого вида 14-кратная. Результаты 3-летних исследований показали, что в условиях резко континентального климата г. Иркутска начало роста побегов у виргинильных особей рода Euonymus приходится на вторую декаду мая - первую декаду июня. Самым продолжительным ростом побегов за период вегетации отличается E. maackii (7 недель). Средняя величина годового прироста побегов колеблется от 11.26 см до 16.11 см. Вариабельность прироста составляет 1.50-2.67%. Проведенные наблюдения позволили разделить виды бересклетов на 2 группы: к медленнорастущей можно отнести E. verrucosa, к быстрорастущей - E. maackii и E. europaea. Результаты исследований свидетельствуют, что все изученные виды рода Euonymus могут быть использованы в озеленении г. Иркутска, при этом наиболее перспективным из них являются E. maackii

Euonymus, виргинильные растения, период роста, величина прироста побегов

Короткий адрес: https://sciup.org/147238647

IDR: 147238647 | УДК: 581:4:581.5 | DOI: 10.17072/1994-9952-2022-2-101-106

Текст научной статьи Биоморфологические особенности виргинильных растений рода Euonymus L.

Основой адаптации и акклиматизации декоративных растений является изучение биоморфологиче-ских и онтогенетических особенностей развития вида в условиях конкретного региона. При интродукции растений важным моментом считается виргинильный этап развития, так как именно в этот период закладываются и развиваются вегетативные органы. От качества и количества вегетативной массы будет зависеть выживаемость растений в новых почвенно-климатических условиях местности. Успех виргинильно-го этапа онтогенеза вводимого в культуру растения напрямую влияет на его адаптацию в новых обстоятельствах. В условиях резко континентального климата г. Иркутска эта закономерность является особенно важной по отношению к экзотам, к которым и относятся представители рода Бересклет ( Euonymus L.).

Род Euonymus L. ( Celastraceae ) насчитывает более 200 видов, из них в климатических условиях средней полосы России произрастает около 11 видов. Бересклеты – высокодекоративные и неприхотливые растения, до сих пор не нашедшие достаточного применения в культуре. Морфологические признаки для 11 видов рода Euonymus , распространенных на российском Дальнем Востоке, позволили обосновать границы между представителями рода, уточнить ключ для их определения, обосновать статус некоторых таксонов: E. maximowiczianus, E. × miniatus, E. pauciflorus, E. planipes, E. sacrosanctus, E. sieboldianus [Savinov, Trusov, 2018]. Фенологические особенности дальневосточных видов рода Euonymus были изучены в природно-климатических условиях Республики Марий Эл, авторы отмечают, что особый интерес для озеленения представляет б. большекрылый ( E. macropterus Rupr.), характеризующийся самым ранним началом вегетации, наибольшей ее продолжительностью, а также самым ранним сроком созревания плодов, повышающих декоративность растений в осенний период [Мухаметова, Куклина, 2018]. Результаты исследований особенностей размеров и массы семян представителей рода Euonymus , всхожести семян и др., могут быть использованы при семенном размножении в г. Иркутска [Khudonogova E. et al., 2019]. Бересклет европейский ( E. europaea L.) используется как декоративный кустарник в ландшафтном озеленении городов, декоративностью отличаются листья и плоды в осенний период. Многие декоративные разновидности рода отличаются морозостойкостью и неприхотливостью, дымо- и газоустойчиво-стью, они прекрасно приживаются в садах средней полосы России. В городские ландшафты Европейского Севера (Мурманская область) рекомендован E. europaea как вид, устойчивый к заморозкам и атмосферным загрязнениям [Шагапов, Шагапов, 2011; Никанов и др., 2018]. Высокий балл зимостойкости отмечен в результате интродукции бересклета бородавчатого ( E. verrucosa Scop.) в условиях г. Красноярска [Дубровская, Буторова, 2016]. Б. сахалинский ( E. sachalinensis (Schmidt) Maxim.) и б. священный ( E. sacrosancta Koidz.) были рекомендованы для зеленого строительства в Центральной части Забайкальского края [Пак, 2011].

Цель исследования – изучение биоморфологических особенностей виргинильных растений рода Euonymus в условиях г. Иркутска. В задачи исследований входило изучение периодов роста и величины прироста побегов виргинильного этапа развития представителей рода Euonymus .

Объекты и методы исследований

Объектами исследований являлись три представителя рода Euonymus : бересклет бородавчатый ( E. verrucosa ), б. европейский ( E. europaea ), б. Маака ( E.maackii Rupr.). Изучение биоморфологических особенностей видов проводили в течение трех лет, на стадии виргинильного состояния, которое характеризуется тем, что особи имеют типичные черты почти сформировавшегося растения, но еще не способны к образованию генеративных побегов и семяношению [Соколова, 2004]. Определение прироста древесных растений выполнено согласно рекомендациям А.А. Молчанова и В.В. Смирнова [1967]. Повторность опытов каждого вида 14-кратная. Результаты исследования заносили в журнал фенологических наблюдений. Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена по методике Б.А. Доспехова [1985].

Результаты и их обсуждение

Климат г. Иркутска характеризуется как резко континентальный, с низкими зимними температурами (до –20…–50°С) и теплым летом (до +15.5…+17.6°С), среднегодовое количество осадков – 450–600 мм. Вегетационный период – около 148 дней [Бояркин, Бояркин, 2011].

Среди бересклетов флоры России и сопредельных стран выделяют викарирующие виды, эндемичные и реликтовые. E. europaea и E. maackii относят к географическим викариантам, E. verrucosa не является викарирующим видом [Savinov, Trusov, Yembaturova, 2021].

E. verrucosa – декоративный кустарник (до 2 м высотой), реже деревце (около 5 м). Побеги цилиндрические, коричневато-зеленые с красновато-буроватыми чечевичками, голые. Кора морщинистая, с возрастом черная. Листья яйцевидные или эллиптические, заостренные (1.5–6 см длиной, 0.5–4 см шириной), по краю пильчатые, голые или снизу опушенные. Соцветия на тонких цветоносах (3–7-цветковые), расположенные по всей длине побега, кроме верхушки, цветки желтоватые с бордовыми точками. Плоды – розовые 4-лопастные коробочки; семена черные, в присемяннике – беловатые. В генеративное состояние растения вступают на 8–11 год. Распространен вид в подлеске широколиственных, смешанных и хвойных лесов европейской части России, в Крыму, на Кавказе, в Западной Европе. В культуре с 1763 г., интродуцирован в Санкт-Петербурге, в Пермской области, на Алтае, в Приморском и Красноярском крае, в Челябинске, Архангельске, Новосибирске. В культуре неприхотливый, теневыносливый, обильноцветущий, медленно развивающийся вид, отличающийся довольно слабым плодоношением [Шимано-вич, 1987].

E. europaea – декоративный кустарник или деревце (2–7 м высотой). Молодые побеги 4-гранные, зеленоватые, голые; 2-летние побеги нередко с пробковыми крыльями (до 2–3 мм шириной). Листья эллиптические (3–5(10) см длиной, 1–3(5) см шириной), оттянуто-заостренные. Соцветия 3–7(15)- цветковые, простые или дважды вильчатые, цветки желтовато-зеленые или зеленовато-белые, 4-членные. Плоды – розоватые или ярко красные, обратносердцевидные, закругленно-четырехлопастные коробочки с короткими выростами. Семена буровато-коричневые с оранжевыми присемянниками. В плодоношение вступает в возрасте 5–8 лет. В дикорастущем виде произрастает по всей Европе и Малой Азии в лиственных лесах, на опушках, в сосновых лесах, по берегам и долинам рек. В культуре известен с давних времен. Культивировался в Алтайском крае, Московской, Челябинской, Ярославской, Архангельской области, в Санкт-Петербурге, Уфе, Йошкар-Оле, Пензе, Новосибирске и др. Лучше развивается и плодоносит на открытом месте, светолюбив, отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, быстрым ростом, газоустойчивостью, хорошо переносит стрижку. Декоративностью отличаются ярко-красные плоды и желто-красные листья в осенний период [Альбенский, 1959; Шиманович, 1987].

E. maackii – декоративный кустарник высотой 1.5–3 м, иногда стройное деревце (4–10 м) с раскидистой ажурной кроной. Молодые ветви тонкие, цилиндрические, красновато-коричневые, красноватосерые, кора морщинистая, с возрастом побеги темнеют. Листья продолговато-яйцевидные, заостренные, по краю мелкопильчатые или волнистые, светло-зеленые, блестящие, голые (до 8 см длиной, 0.8–3.6 см шириной). Соцветия на тонких цветоносах, 3–7(15)-цветковые. Образование цветков происходит в возрасте от 5 до 8 лет, цветки кремовые 4-членные, коротко- и длиннотычинковые. Плоды шаровидногрушевидные, 4-лопастные, розовые, фиолетовые или темно-красные коробочки. Семена коричневатофиолетовые. Произрастает в Юго-Восточной Сибири, Приморском крае, Северо-Восточном Китае. В дикорастущем виде произрастает в Юго-Восточной Сибири, Приморском крае, Северо-Восточном Китае. В культуре в средней полосе европейской части с 1883 г., в Сибири интродуцирован в Новосибирске и Улан-Удэ. По декоративности является одним из лучших видов рода благодаря обильному цветению, плодоношению и нежно-розовой окраске листьев в осенний период; отличается быстрым ростом. Морозостоек и засухоустойчив, малотребователен к почве, но не выносит затенения и застойного переувлажнения [Альбенский, 1959; Шиманович, 1987].

В условиях г. Иркутска изученные виды вступают в виргинильное состояние на второй год жизни, что подтверждается рядом морфологических признаков: формой листьев, характерной для взрослого растения; диаметром основного побега, который превышает боковые побеги в 2–3 раза [Филиппова, 2016; Лукина, Филиппова, 2016].

Изучение динамики роста и развития побегов позволит выявить быстрорастущие виды и рекомендовать их для озеленения. Результаты исследований периодов роста побегов Euonymus (за 3 года исследований) в условиях г. Иркутска представлены в табл. 1.

Таблица 1

Периоды роста побегов на виргинильной стадии развития изученных видов рода Euonymus

[Periods of shoot growth of the studied species of Euonymus at the virginal stage]

|

Вид |

Месяцы и декады |

|||||

|

Май |

Июнь |

Июль |

||||

|

I |

II |

III |

I II 1 III |

I 1 II |

III |

|

|

Euonymus verrucosa |

■■ |

|||||

|

Euonymus europaea |

■е |

|||||

|

Euonymus maackii |

||||||

На основании наблюдений установлено, что период роста побегов всех изученных видов бересклетов приходится на весенне-летний период вегетации. Активный период роста побегов у E. verrucosa продолжается четыре недели, с первой декады июня до второй декады июля. У E. europaea этот период несколько длиннее – около 5 недель (с третьей декады мая по первую декаду июля). Наиболее интенсивный рост побегов был отмечен у E. maackii – 7 недель (со второй декады мая до второй декады июля), что можно объяснить близостью естественного ареала произрастания вида.

Результаты исследований прироста побегов изученных видов рода Euonymus на виргинильной стадии развития (за 3 года исследований) приведены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели годового прироста побегов Euonymus на виргинильной стадии развития [Indicators of the annual growth increment of Euonymus shoots at the virginal stage of development]

|

Вид |

Прирост побегов min, см |

Прирост побегов max, см |

Среднее квадратичное отклонение |

Коэффициент вариации, % |

|

Euonymus verrucosa |

9.80 |

13.10 |

0.26 |

2.30 |

|

Euonymus europaea |

14.90 |

18.10 |

0.24 |

1.50 |

|

Euonymus maackii |

10.90 |

17.90 |

0.43 |

2.67 |

Интенсивность роста побегов в длину за период вегетации на виргинильной стадии составляет от 9.8 см (у E. verrucosa ) до 18.1 см (у E. europaea ). Коэффициент вариации прироста побегов каждого вида – от 1.50 до 2.67%. Данную малую вариабельность можно объяснить более-менее равномерными ростовыми процессами побегов изученных видов в условиях города.

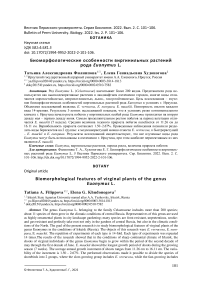

Средний годовой прирост побегов составил для E. verrucosa – 11.26 см, E. europaea – 15.99 см, E. maackii – 16.11 см (рисунок). Более быстрые темпы роста побегов, так же, как и наиболее длительный период развития в условиях г. Иркутска, свойственны для E. maackii, вид является наиболее перспективным для озеленения города и Иркутской области.

Средние значения годового прироста побегов видов рода Euonymus

[Mean values of the annual growth increment of Euonymus shoots]

Выводы

-

1. В условиях резко континентального климата г. Иркутска начало роста побегов у виргинильных особей рода Euonymus приходится на вторую декаду мая – первую декаду июня в зависимости от вида. Самым продолжительным ростом побегов за период вегетации отличается E. maackii (7 недель).

-

2. Средняя величина годового прироста побегов колеблется от 11.26 см до 16.11 см. Вариабельность прироста составляет 1.50–2.67%.

-

3. Проведенные наблюдения позволили разделить виды бересклетов на 2 группы. К медленнорастущей группе можно отнести E. verrucosa , к быстрорастущей – E. maackii и E. europaea .

-

4. Результаты исследований свидетельствуют о том, что все изученные виды рода Euonymus могут быть использованы в озеленении г. Иркутска, при этом наиболее перспективным из них является E. maackii .

Список литературы Биоморфологические особенности виргинильных растений рода Euonymus L.

- Альбенский А.В. Селекция древесных пород и семеноводство. М.; Л.: Гослесбумиздат, 1959. 307 с.

- Бояркин В.М., Бояркин И.В. География Иркутской области. Иркутск: Сарма, 2011. 256 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Дубровская В.А., Буторова О.Ф. Изменчивость бересклета бородавчатого в ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского // Лесной и химический комплексы - проблемы и решения: сб. статей. Красноярск, 2016. С. 19-21.

- Лукина И.А., Филлипова Т.А. Особенности роста у пяти представителей рода Euonymus L. - бересклет // Вестник ИрГСХА. 2016. № 76. С. 60-65.

- Молчанов А.А., Смирнов В.В. Методика определения прироста древесных растений. М.: Наука, 1967. 27 с.

- Мухаметова С.В., Куклина Е.Э. Фенология дальневосточных видов бересклета в Республике Марий Эл // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 12-1. С. 15-17.

- Никанов А.Н. и др. Экологическая безопасность при интродукции растений в городские ландшафты европейского севера // Экология человека. 2018. № 2. С.16-20.

- Пак Л.Н. Итоги интродукции амурской дендрофлоры в дендрарии Ингодинского стационара // Вестник ИрГСХА. 2011. № 44-2. С. 113-120.

- Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. М.: Академия, 2004. 352 с.

- Филиппова Т.А. Особенности ритма сезонного развития некоторых видов рода Бересклет в условиях г. Иркутска // Научные исследования и разработки к внедрению в АПК: материалы регион. науч.-практ. конф. молодых ученых. Иркутск, 2016. С. 62-68.

- Худоногова Е.Г., Тяпаева М.А. Лабораторная всхожесть и хранение семян древесно-кустарниковых интродуцентов // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2020. № 2(155). С. 71-80. https://doi.org/10.21685/2307-9150-2021-2-5.

- Шиманович Е.И. Бересклет. М.: Агропромиздат, 1987. 64 с.

- Шагапов Р.Р., Шагапов Т.Р. Декоративные растения для системы городских ландшафтов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2011. Т. 3, № 31-1. С. 14-16.

- Khudonogova E. et al. Seed germination of woody and shrubby introduced species // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IV scientific-technical conference "Forests of Russia: Policy, Industry, Science and Education", 2019. P. 012021. https://doi.org/10.1088/17551315/316/1/012021.

- Savinov I.A., Trusov N.A. Far Eastern species of Euonymus L. (Celastraceae): additional data on diagnostic characters and distribution // Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation. 2018. Vol. 7, № 2. P. 41-46.

- Savinov I.A., Trusov N.A., Yembaturova E.Yu. The problem of vicarious and other categories of species of Euonymus L. (Celastraceae) from northern Eurasia: the carpological approach // Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation. 2021. Vol. 10, № 1. P. 3-7. https://doi.org/10.17581/bp.2021.10105.