Биоразнообразие верхнеордовикского рифа Большая Косью (Северный Урал)

Автор: Шмелва Л.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (287), 2018 года.

Бесплатный доступ

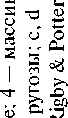

В строении рифа Большая Косью выделены 4 интервала, соответствующие фазам/стадиям развития. Самое высокое биоразнообразие рифовой палеоэкосистемы характерно для III интервала, тогда как для завершающей развитие рифа IV стадии - наиболее низкое. Среди каркасостроителей преобладают строматопороидеи, табуляты и сфинктозоа. Широкое распространение и таксономическое разнообразие сфинктозоа впервые установлено в верхнеордовикских рифах Урала. Это были преимущественно криптобионты, они жили в средах, благоприятных для других метазоа, и не имели, таким образом, собственной экологической ниши. Однако при ухудшении условий обитания они довольно быстро адаптировались к изменяющимся условиям среды и стали одной из доминантных групп среди каркасостроящих организмов.

Биоразнообразие, риф, верхний ордовик, р. илыч, северный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129287

IDR: 149129287 | УДК: 551.733.13 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-11-38-42

Текст научной статьи Биоразнообразие верхнеордовикского рифа Большая Косью (Северный Урал)

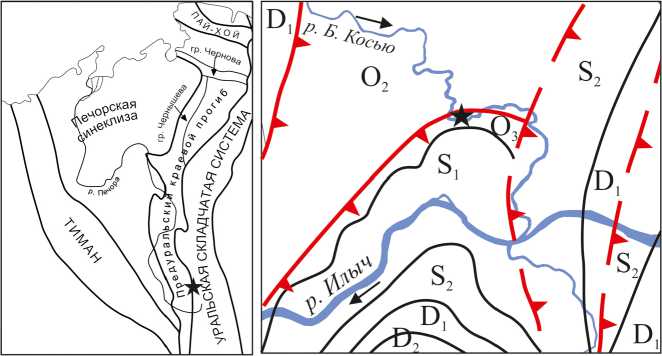

Рифы как важнейшие источники информации о былых состояниях биосферы являются уникальными объектами исследования. На западном склоне севера Урала в настоящее время известно три верхнеордовикских рифа (Лек-Елец, Бадъя и Большая Косью). Лишь один из них — риф Большая Косью на Северном Урале — практически не затронут процессами доломитизации, что делает его уникальным геологическим объектом палеоэкологического изучения с позиций развития рифовой экосистемы в палеозое Урала. Первое упоминание о биогермных известняках верхнего ордовика в бассейне р. Илыч (рис. 1) принадлежит А. Г. Кондиайн [4]. Позднее разрез изучался А. И. Антошкиной, впервые проследившей в структуре рифа смену стадий развития палеосообществ [1]. В настоящее время выявлен сложный па-

Рис. 1. Местонахождение рифа Большая Косью

Fig. 1. The location of the reef Bol'shaya Kos'yu леоландшафтный профиль рифа [6], получены новые данные о разнообразии биоты, в том числе установлено присутствие в рифовом сообществе многочисленных сфинктозоа. Так как зарождение и развитие рифа напрямую зависит от каркасообразующего потенциала организмов, способных создавать каркас, и структуры экосистемы в целом, определение их ассоциаций в рифовом сообществе имеет принципиальное значение. Цель статьи — охарактеризовать палеоэкосистемы на различных этапах формирования рифа, показать его структуру и особенности функционирования.

Стратиграфическое положение

Риф Большая Косью с тектоническим контактом залегает на глинистых сланцах, аргиллитах и петельчатых известняках большекосьюнской свиты, возраст которой соответствует верхней части сандбийского и нижней части катийского ярусов. Рифовая толща перекрывается комковатыми известняками с прослоями брекчий яптикшорской свиты верхнего катия, являющегося стратиграфическим аналогом кырьинско-го горизонта Урала [5]. Таким образом, риф Большая Косью соответствует верхнемалотавротинской подсвите Приполярного Урала, а его фациальным аналогом является сульфатно-доломитовая хорейверская свита, распространенная на западном склоне севера Урала.

Характерные представители рифового сообщества

Среди организмов, участвовавших в формировании рифового каркаса, кораллы (ругозы и табуляты) отмечаются довольно часто. Комплекс табулят на-

Й rD ^

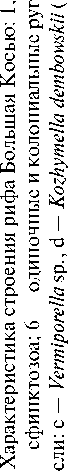

считывает 8 видов, которые принадлежат к 6 родам (рис. 2). Преобладают виды подотряда Heliolitina из массивных колоний куполовидной и пластинчатой форм размером от 30 х 5 до 15 х 20 см. Реже распространены виды подотряда Halysitina, которые встречаются в полостях рифа и характеризуются небольшими размерами. Комплекс ругоз, как одиночных, так и колониальных, насчитывает 5 видов, принадлежащих к 4 родам (рис. 2). Ругозы встречаются по всему разрезу рифовой толщи. Колониальные формы достигают в отдельных случаях довольно крупных размеров (60 х 40 см). Гидроиды Fistulella sp. чаще всего встречаются в виде изолированных колоний на склонах небольших биогермов, построенных в основном пластинчатыми и массивными табулятоморфными кораллами. Пространство между полипами гидроидов заполнено либо литокластовым и биокластовым материалом, либо инкрустационными спаритовыми цементами. Губки являются одной из основных групп каркасостроителей и представлены строматопорои-деями, сфинктозоа и соленопорами. Термин «сфинктозоа» (Sphinctozoa, синоним Thalamida) традиционно используется для камерных губок с жестким известковым скелетом. Соленопоры, традиционно относимые к красным водорослям, теперь также отнесены к губкам, так как, по существующему мнению [12], их внутренняя микроморфология наиболее близка к классу губок, так же, как и у строматопоро-идей [14]. Из-за того, что обломки строматопорои-дей и соленопор чаще всего изменены по краям сверлящими организмами, их таксономическая идентификация затруднена. В строении рифа они обычно встречаются в биокластовых разностях фланкирующих слоев биогермов. Сфинктозоа представлены видами Corymbospongia sp. и Amblysiphonelloides reticulata (Rigby & Potter), которые, согласно современным представлениям, относятся к классу обыкновенных губок Demospongiae Sollas, 1875. Corymbospongia sp. имеют сферические или субсферические камеры размером 1.0—1.8 см, которые часто располагаются одна над другой в виде ветви, либо формируют скопления неправильной конфигурации. Межкамерное пространство в колониях заселено обильными цианобактериями Renalcis . Губки A. reticulata (Rigby & Potter), которые имеют ветвистые колонии из кольцевидных (в сечении) камер с максимальной длиной ветви 120 мм и шириной до 60 мм. Камеры округлой формы, с четкими пережимами, наращиваются с небольшим обхватом. В структуре рифа сфин-ктозойные губки были широко распространены, но предпочитали скрытые полости. Рецептакулиты , по современным понятиям, представляют отдельную группу организмов, систематическое положение которых продолжает обсуждаться палеонтологами [11]. Их тела конической формы размером до 20 см в высоту и 14 см в поперечнике, хотя и достигали значительных размеров, не имели каркасообразующей роли, так как лишь спорадически отмечались на склонах небольших биогермов вместе с сфинктозоа A. reticulata (Rigby & Potter) и зелеными водорослями. Известковые водоросли представлены зелеными Vermiporella sp. и красными Kozhymella dembowskii (Sh.). Vermiporella sp. являются самыми распространенными не только в биогермах, но и в биокластовых 40

шлейфах. В биогермах встречаются в различных формах роста, обычно небольшие, хотя единичные экземпляры достигают нескольких сантиметров в длину и имеют хорошую сохранность. Красные водоросли K. dembowskii Sh. редки и встречаются в скрытых полостях рифа. Комплекс цианобактерий насчитывает 5 видов. Доминирующими являются Renalcis ex. gr. granosus (Vologd.), встречающиеся в виде корок на сфинктозойных губках Corymbospongia sp. и водорослях Vermiporella sp., K. dembowskii Sh. и в виде разрозненных колоний в биокластовых разностях. Girvanella ex. gr. problematica (Nich. et Ether.) встречаются вместе с зелеными водорослями в био-гермных известняках. Гирванеллоподобные скопления Botominella ex. gr. problematica (Nich. et Ether.) и Proaulopora ex. gr. glabra (Krasnop) редки и обычно присутствуют в биокластовых известняках вместе с фрагментами других водорослей и криноидей. Колониальные нитчатые водоросли Ikella sp. встречаются в виде однослойных пленок вокруг полипов гидроидов Fistulella sp. Широко распространены преимущественно пятиугольные членики криноидей Apertocrinus cf. apertus (Yelt. et Stuk.) и Bystrowicrinus cf. bilobatus (Yelt. et Stuk.).

Строение рифовой толщи

В строении рифа Большая Косью можно выделить 4 интервала разреза, соответствующие фазам/ стадиям развития рифа (рис. 2). И^mepваё I (17 м) характеризуют слои массивных биокластовых известняков, в которых встречаются небольшие линзы бра-хиопод и скопления табулят и ругоз. И^mepвaё II (19 м) представляют изолированные биогермы, достигающие 3—5 м в высоту, сложенные массивными биогермными известняками, а окружающее их пространство заполнено биокластовыми и литокластовыми известняками. Интервал III (75 м) формируют рифовые ядра из тесно расположенных и нарастающих друг на друга биогермов высотой 3—10 м. Биогермные известняки сложены разнообразными массивными каркасными организмами, в верхней части интервала распространены водорослевые и гидроидные разности. На склонах биогермов развиты биолитокластовые разности, редко — линзочки пелоидных известняков. Пелитоморфные известняки редки и встречаются в скрытых полостях биогермов. И^тeрвал IV (26 м) характеризуется увеличением в разрезе биолитокластовых разностей, среди которых отмечаются небольшие линзовидные биогермы мощностью до 3 м из пластинчатых табулят. Разрез рифовой толщи завершается плитчатыми биолитокластовыми известняками.

Характер строения рифовой толщи показывает, что слои интервала I отражают период формирования твердого скелетного известкового субстрата, сложенного преимущественно криноидным песком и цианобактериями. Линзы и скопления табулят, ругоз и брахиопод указывают на благоприятные условия для формирования здесь небольших органогенных банок. Биогермы, характерные для II, III и IV интервалов, имеют ясно выраженные различия в размерах и форме. Анализ таксономического разнообразия биоты позволил выявить следующие су- щественные отличия. Самое высокое биоразнообразие в рифовой палеоэкосистеме присуще III интервалу разреза с наиболее распространенными карка-состроителями — строматопороидеями, табулятами подотряда Heliolitina и сфинктозоа Corymbospongia sp. Для завершающей развитие рифа IV стадии отмечается самое низкое биоразнообразие. В целом по разрезу характерна смена преимущественно строматопо-роидных палеосообществ (интервал II) сфинктозой-но-табулятовыми (интервал IV), которая происходила постепенно в интервале III. Водоросли, одиночные и колониальные ругозы, гидроиды, губки (сфинктозоа A. reticulata, соленопоры) и рецептакулиты выступают в качестве второстепенных рифостроителей во II, III и IV интервалах разреза. Цианобактерии, такие как Renalcis, Girvanella, Botominella и Proaulopora, распространены повсеместно, Ikella — только в ассоциации с гидроидами Fistulella.

Обсуждение результатов и выводы

К началу среднего катия на северо-восточной континентальной окраине Европейской платформы оформился типичный карбонатный шельф, на окраине которого карбонатный осадок на песчаной отмели формировался в основном криноидеями (интервал I). Первыми способными формировать каркасную структуру были ругозы, табуляты, строматопорои-деи и сфинктозоа (интервал II). Небольшие мощности биогермных построек и присутствие в них цианобактерий и обильных известковых водорослей указывают на мелководные условия, в которых вертикальный рост построек зависел от колебания уровня моря, что приводило к ограничению пространства и низкому разнообразию организмов-каркасострои-телей. При устойчивом поднятии уровня моря пионерное сообщество сменилось таксономически более разнообразным, в количественном соотношении стали доминировать строматопороидеи и цианобактерии (нижняя часть интервала III), которые постепенно сменялись крупными массивными разнообразными кораллами в ассоциации с водорослями и цианобактериями. Колонии строматопороидей приобретают здесь черты угнетения, утончаясь в размерах до 5—10 см (верхняя часть интервала III). Это может быть объяснено тем, что при трансгрессии рост «вдогонку» (благоприятный для роста кораллов) становится преобладающим [3]. При достижении рифом уровня моря биогермы строились преимущественно угнетенными пластинчатыми колониями табулятоморф-ных кораллов. Во внутренних полостях этого каркаса селились сфинктозоа с цианобактериями и выступали в роли связывателей и укрепителей. При отсутствии внешних неблагоприятных факторов экосистема на этой стадии развития могла находиться достаточно долго. Причиной прекращения её развития была регрессия, которая фиксируется присутствием в кровле рифа плитчатых биолитокластовых отложений с присутствием вадозного цемента, характеризующего субаэральную обстановку [9].

Анализ разнообразия рифовых палеоценозов показывает, что структура палеоэкосистемы рифа Большая Косью является наиболее разнообразной по сравнению с одновозрастными рифами на

Приполярном и Полярном Урале [1]. Основными каркасостроителями исследуемого рифа являются губки, такие как строматопороидеи и сфинктозоа, и кораллы. В целом для позднего ордовика были характерны рифовые постройки из процветавших в то время строматопороидей. Что касается сфин-ктозойных губок, то ранее считалось, что они были важными рифостроителями в средней-поздней перми и среднем-позднем триасе [2]. В настоящее время эти морские бентосные организмы установлены в теплых низкоэнергетических сублиторальных обстановках островодужных террейнов кембрия Южной Австралии и США [8]. Предполагается, что по крайней мере до начала позднего ордовика эти обстановки были предпочтительной средой обитания сфинктозоа [7, 13]. В позднем ордовике происходит первая эволюционная радиация и географическое расселение сфинктозоа [7]. При этом изменялись и их экологические ниши от уровня дна до рифов. Впервые это было доказано на примере позд-некатийского сфинктозойно-кораллово-микроб-ного рифа юго-восточной части Китая [10]. Риф Большая Косью является вторым подобным примером. Сфинктозоа здесь были преимущественно криптобионтами, жили в средах, благоприятных для других метазоа, и не имели, таким образом, собственной экологической ниши. Однако при изменении условий обитания на неблагоприятные они, как резистентные для многих факторов организмы, становились одной из доминантных групп среди карка-состроителей рифа.

Автор выражает благодарность А. И. Антошкиной и Е. С. Пономаренко за консультации, ценные замечания и полезные рекомендации при подготовке статьи.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00331.

Список литературы Биоразнообразие верхнеордовикского рифа Большая Косью (Северный Урал)

- Антошкина А. И. Рифы в палеозое Печорского Урала. Санкт-Петербург: Наука, 1994. 154 с.

- Бойко Э. В., Беляева Г. В., Журавлева И. Т. Сфинктозоа фанерозоя территории СССР. М.: Наука, 1991. 224 с.

- Ивановский А. Б., Осипова А. И., Кузнецов В. Г. и др. Рифогенные постройки в палеозое России. Москва: Наука, 1997. 157 с.

- Кондиайн А. Г. Силурийские и нижнедевонские отложения Бельско-Елецкой фациальной зоны Печорского Урала // Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. 1967. Т. 144. 87-122.

- Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург: Роскомнедра, ИГиГ УрО РАН, 1993.