Биоремедиация in situ нефтезагрязненных почв на территории Полазненского месторождения

Автор: Егорова Дарья Олеговна, Ташкинов Евгений Валерьевич

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Трансформация природной среды

Статья в выпуске: 1 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты полевых исследований (in situ) очистки нефтезагрязненных территорий с использованием фиторемедиационных и биоаугментационных технологий. Исследования проведены в летне-осенний период на территории Полазненского месторождения вблизи д. Зуята Добрянского городского округа, Пермского края. Технологии фито- и биоремедиации являются наиболее безопасными для окружающей среды и наименее затратными с экономических позиций. В результате проведенных полевых исследований и лабораторных анализов показано, что применение биопрепарата «БИОРЕК-РА» и высев семян люцерны хмелевидной (Medicago lupulina L.), овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) и райграса пастбищного (Lolium perenne L.) позволили снизить концентрацию загрязнителя (нефтяных углеводородов) до уровня ниже ПДК в первый месяц эксперимента. На протяжении последующего полуторамесячного периода концетрация нефтяных углеводородов снижалась. Данное изменение содержания загрязнителя достоверно отличалось от изменения аналогичного показателя в контрольной почве. Таким образом, примененные технологии фито- и биоремедиации показали их перспективность для данной местности.

Бактерии, штаммы, очистка почв, биопрепараты, фиторемедиация

Короткий адрес: https://sciup.org/147244107

IDR: 147244107 | УДК: 502.3 | DOI: 10.17072/2410-8553-2024-1-51-63

Текст научной статьи Биоремедиация in situ нефтезагрязненных почв на территории Полазненского месторождения

Введение время. Она характеризуется высокой опасностью как с

Нефтегазодобывающая отрасль промышленности – позиции землеемкости, так и с позиций проникновения одна из наиболее экологически опасных в настоящее

в окружающую среду загрязняющих соединений, а также высокой пожаро- и взрывоопасностью объектов.

В России разработка нефтяных и газонефтяных месторождений ведется более чем в 30 регионах [3, 22].

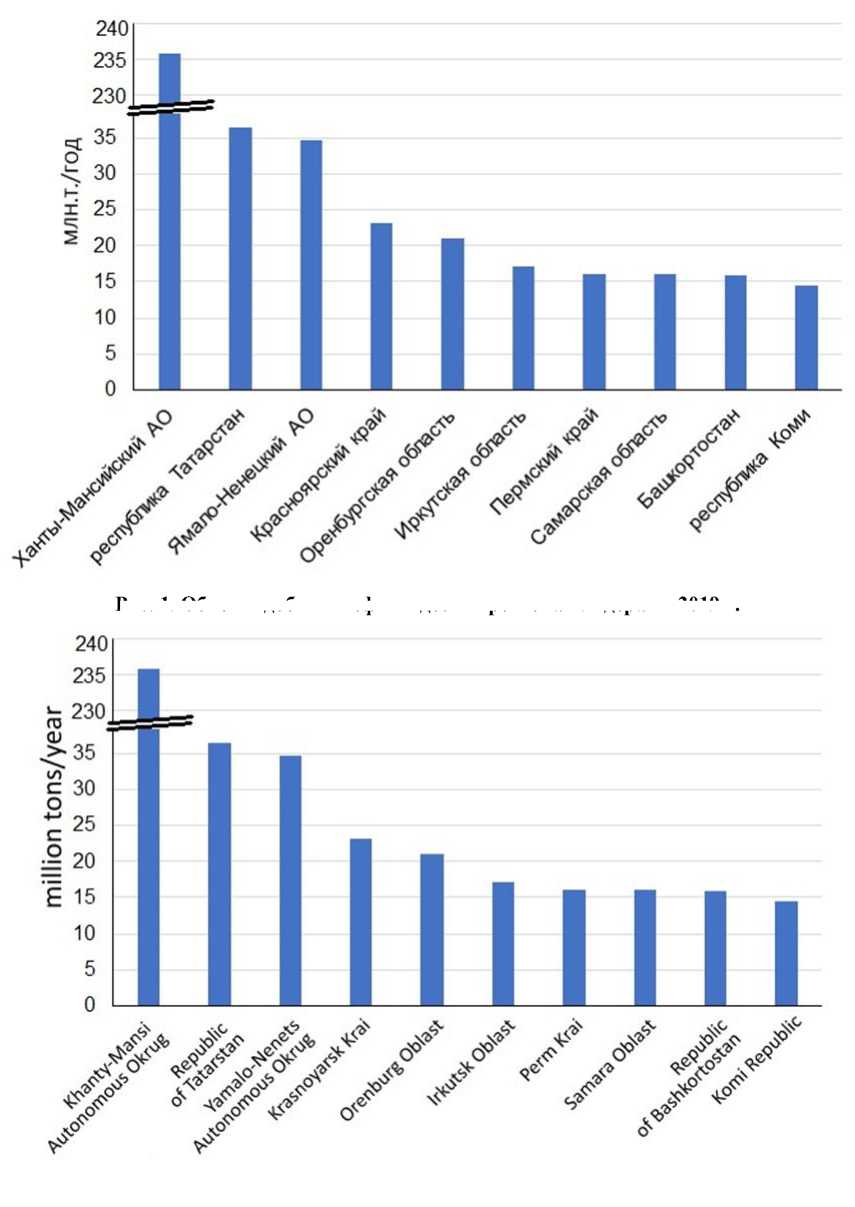

Рис. 1. Объемы добычи нефти в десяти регионах-лидерах в 2019 г.

По данным на 2019 г. 82,6% от всей нефтедобычи в стране приходится на долю десяти регионов (рис. 1 / fig. 1).

Fig. 1. Oil production volumes in the TOP-10 regions in 2019

Известно, что нефтяное загрязнение приводит к уменьшению продуктивности земель, загрязнению поверхностных и подземных вод и деградации ландшафтов, таким образом оказывая комплексное воздействие на окружающую среду. В случаях нарушения эксплуа- тации скважин происходят разливы нефти, нефтепродуктов и соленых пластовых вод. К основным загрязняющими веществами, образующимися в процессе нефтедобычи и нефтепереработки, относятся углеводороды (48 %) и CO2 (44 %) [23, 26]. Наиболее токсич- ными компонентами нефти являются полициклические ароматические углеводороды (1-4% от объема нефти). Встречающийся в составе некоторых нефтей бензапирен обладает мутагенной и канцерогенной активностью и относится к I классу опасности.

Разлив нефти по поверхности почвы приводит к первоначальному загрязнению верхнего органоминерального слоя почвы, но в результате проникновения углеводородов внутрь почвенного слоя, загрязнение может со временем обнаруживаться на глубине до 140160 см [10]. Основными препятствиями для просачивания нефти на нижние горизонты почвы являются барьеры-экраны, к которым относятся глеевые горизонты и тяжелые грунты. Однако, в этом случае происходит распространение нефти и нефтепродуктов в горизонтальном направлении, что приводит к расширению зоны загрязнения. Также барьером, предотвращающим проникновение нефти в почву, является вода. Хорошими абсорбентами выступают травяные растения и мхи. Тяжелые фракции нефти обычно сорбируются в верхнем слое почвы, тогда как легкие фракции способны к испарению или подвергаются биологическому, или химическому разложению [25]. Нефть, обладая выраженными гидрофобными свойствами, попадая в почву, сильно изменяет ее физические характеристики, а именно снижает проницаемость для кислорода и воды. Происходит это в следствии склеивания структурных частиц почвы, а также покрытия их углеводородной пленкой, что приводит к нарушению процессов активного переноса полезных соединений с током воды. Концентрации минеральных элементов, в частности азота, спустя некоторое время после разлива нефтесодержащей жидкости, снижаются. Также отмечается рост содержания аммиачного азота и снижение (до незначительных количеств) нитратного азота в почве, которые обусловлены нарушением водного режима и аэрации. В естественных условиях, особенно при низких температурах, компоненты нефти длительное время остаются без изменений [1]. Таким образом, привнесение нефти и нефтепродуктов в почву может привести к нарушению ряда ее свойств: морфологических, физических, физико-химических и микробиологических [13, 15, 27, 28].

Наиболее частые причины разливов нефти: нарушения при добыче, хранении, транспортировке, при переработке и нарушения технологий эксплуатации. Еще одна значимая причина – коррозия и неудовлетворительное качество строительно-монтажных работ, которые ведут к износу оборудования и, далее, к разливам нефти. Единичные случай разливов, связаны с заводским браком и ошибками эксплуатации.

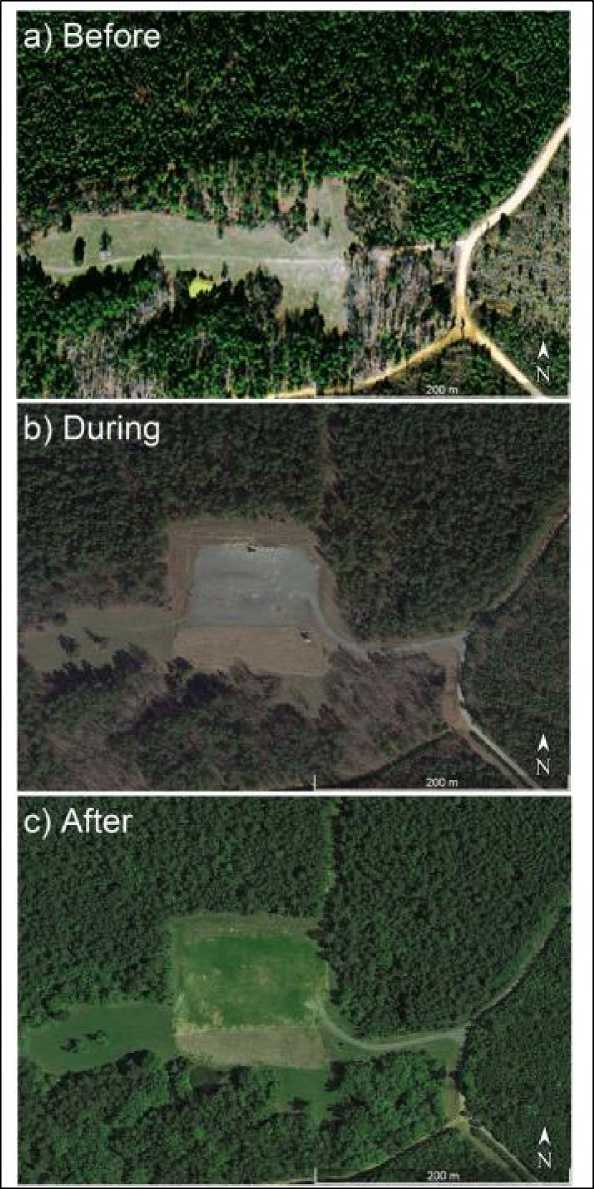

Нормативно-правовые документы, действующие в РФ, требуют проведения локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в самые короткие сроки. Аналогичное требование характерно и для сроков проведения рекультивация загрязненных участков до допустимого уровня остаточного содержания углеводородов в окружающей среде. Все участки, утратившие продуктивность полностью или частично, подлежат восстановлению. Конечной целью восстановления, рекультивации следует считать экологически устойчивый ландшафт с полноценным потенциалом экосистемных услуг (рис. 2 / fig. 2) [16-18, 24].

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в несколько этапов. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59070-2020 [6] в рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, выделяют три этапа:

-

1) подготовительный;

-

2) технический;

-

3) биологический.

Продолжительность технического и биологического этапов условно называют рекультивационным периодом, который может длиться до нескольких десятилетий, в зависимости от уровня нарушенности территории и ее целевого использования. Таким образом, суммарная продолжительность основных этапов обусловлена сроком, необходимым для полного восстановления всех природных компонентов.

Подготовительный этап состоит в изучении степени нарушенности земель. Также необходимо определить вероятное или предпочтительное направление использования нарушенных земель в дальнейшем процессе природопользования. Часто проект рекультивации затрагивает интересы сразу нескольких отраслей народного хозяйства. Основные задачи подготовительного этапа [4]:

-

- определение основных свойств плодородного слоя и его ценности;

-

- расчет затрат (и их экономической рентабельности) на сохранение или использование плодородного слоя;

-

- выбор направления рекультивации отдельных объектов и нарушаемых земель в целом на рассматриваемой территории на основании определения хозяйственной целесообразности и экономической эффективности;

-

- разработка комплексных рекомендаций по выбору технологий механизированной обработки (технологический этап);

-

- выбор технологии и комплексной механизации основного производства, удовлетворяющих требованиям последующей рекультивации нарушенных земель;

-

- разработка технологии биологической рекультивации нарушенных земель;

-

- определение условий последующей эксплуатации рекультивированных земель при выбранном виде использования;

-

- определение отраслевой, общей и сравнительной эффективности капитальных вложений и эксплуатационных расходов [4].

Необходимым условием рекультивации следует считать проведение изыскательских и научно-исследовательских работ, подготовку полноценной проектной документации.

Техническая рекультивация (Технический этап) - этап рекультивации земель, обусловливающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве [5].

Технический этап включает в себя планировку, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости коренную мелиорацию, строительство дорог и специальных гидротехнических сооружений [4].

Рис. 2. Ландшафт естественного леса и пастбища: а) до разработки колодезной площадки (2006 г.), б) во время эксплуатации колодезной площадки (2012 г.), в) после «восстановления» колодезной площадки под пастбище (2016 г.) [31]

Fig. 2. Landscape of natural forest and pasture: a) before the development of the well site (2006), b) during the operation of the well site (2012), c) after the “restoration” of the well site for pasture (2016) [32]

Основные работы, выполняемые во время технического этапа (полный перечень зависит от последующего целевого использования восстанавливаемых земель):

-

- грубая и чистовая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных, водоподводящих, водоотводных каналов; выполаживание или террасирование откосов; засыпка и планировка шахтных провалов;

-

- освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с последующим их захоронением или организованным складированием;

-

- строительство подъездных путей к рекультивированным участкам, устройство въездов и дорог на них с

учетом прохода сельскохозяйственной, лесохозяйственной и другой техники;

-

- устройство, при необходимости, дренажной, водоотводящей оросительной сети и строительство других гидротехнических сооружений;

-

- устройство дна и бортов карьеров, оформление остаточных траншей, укрепление откосов;

-

- ликвидация или использование плотин, дамб, насыпей, засыпка техногенных озер и протоков, благоустройство русел рек;

-

- создание и улучшение структуры рекультивационного слоя, мелиорация токсичных пород и загрязненных почв, если невозможна их засыпка слоем потенциально плодородных пород;

-

- создание, при необходимости, экранирующего слоя;

-

- покрытие поверхности потенциально плодородными и (или) плодородными слоями почвы;

-

- противоэрозионная организация территории [4].

Биологическая рекультивация (Биологический этап) – этап рекультивации земель, в процессе которого осуществляется комплекс мероприятий (фитоме-лиоративных и агротехнических) по восстановлению плодородия нарушенных земель [6].

Обязательным элементом данного этапа является анализ вероятного последующего использования земель, и, в соответствии с результатами данного анализа, учет требований, предъявляемым к особенностям

Таблица 1

Длительность биологического этапа в зависимости от используемых технологий [5]

рекультивации земель для того или иного типа пользования.

Обязательной стадией, в случае подготовки земель к сельскохозяйственному или лесохозяйственному использованию, является мелиоративная подготовка. Данная стадия включает в себя комплекс агротехнических и гидромелиоративных мероприятий, нацеленных на повышение урожайности сельскохозяйственных и лесных культур в результате повышения плодородия нарушенных почв [4, 5].

Продолжительность биологического этапа рекультивации может быть различна – от 1 года до 10 лет. Конкретная длительность зависит от многих причин: разновидность нарушенных земель; планируемый тип землепользования в будущем; специфика технологического этапа рекультивации; свойства наносимого плодородного слоя; свойства подстилающих горных пород; планируемый к выращиванию состав сельскохозяйственных культур.

Продолжительность биологического этапа рекультивации может быть заметно сокращена при наличии двух условий: нанесение значительного слоя плодородной почвы, а также наличие пород со сбалансированными физико-химическими свойствами в корнеобитаемом слое. Наоборот, к увеличению срока биоло- гического этапа рекультивации ведет недостаточное применение плодородного слоя (табл. 1 / tabl. 1) [5].

Table 1

Duration of the biological stage depending on the technologies [5]

|

Почва, используемая как верхний слой // Soil used as top layer |

Толщина наносимого слоя, см // Thickness of the applied layer, cm |

Тип пользования территории // Type of use of the territory |

Длительность биологического этапа, лет // Duration of the biological stage, years |

|

Плодородная почва // Fertile soil |

30-35 |

Пашня // Arable land |

4-6 |

|

Плодородная почва // Fertile soil |

10-20 |

Кормовые угодья // Feeding grounds |

5-6 |

|

Лесовидные / покровные суглинки (потенциальноплодородная порода) // Forest-like / cover loams (potentially fertile rock) |

10-20 |

– |

6-8 |

Одними из способов биологической рекультивации являются биостимуляция и фиторемедиация. Так в статье Ayotamuno с коллегами показано, что на контрольном участке почвы через 9 недель эксперимента концентрация нефти снизилась на 9,8%, на участке подверженном биостимуляции – на 97,5%, на участке фиторемедиации – 78,3%, а на участке с сочетанием биостимуляции и фиторемедиации – 98,4% [31]. Полученные данные свидетельствуют об успешном применении биостимуляционных и фиторемедиационных технологий для восстановления нефтезагрязненной территории [8, 9, 11, 12, 19, 29]. При этом, использованные биотехнологии существенно снижают экономические затраты на восстановление нарушенных земель.

Биологическая рекультивация нарушенных земель должна не только повышать плодородие почв, но и обеспечивать восстановление исходных биогеоценозов, способных воспроизводить все виды ресурсов. Для этого разработано значительное количество биопрепаратов, направленных на биодеструкцию нефти и продуктов ее переработки, загрязняющих природные среды в результате утечек, проливов, разного масштаба экологических катастроф.

По мнению большинства отечественных и зарубежных специалистов, наиболее полное восстановление может быть достигнуто обработкой почвы биопрепаратом на основе активных штаммов углеводородокис-ляющих микроорганизмов или посредством использования различных приёмов, направленных на стимулирование аборигенной микрофлоры почвы, которая способна усваивать нефть в качестве единственного источника углерода. Микробиологический способ биодеградации нефти и нефтепродуктов отличается неболь- шими капиталовложениями, низким энергопотреблением, отсутствием вторичных отходов и экологической безопасностью [30]. Ежегодная потребность в биопрепаратах нефтедеструкторов оценивается в 100– 1000 т.

Потенциальными потребителями биопрепаратов являются промышленные предприятия, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, нефтеналивные и заправочные станции ГСМ, подразделения МЧС, автотранспортные предприятия и станции технического обслуживания, предприятия по транспортировке нефти и нефтепродуктов, морские и речные порты, фирмы, специализирующиеся на продаже недвижимости и земельных участков, городские и муниципальные службы и др.

В настоящее время на рынке представлена широкая номенклатура биопрепаратов на основе моно- и смешанных культур микроорганизмов для ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Наиболее известными зарубежными биопрепаратами являются «Микробар» и «Парабан» (США), представляющие собой порошкообразные вещества, хорошо растворимые в воде. Они деструктируют углеводороды с длиной цепи С12 при рН 6,5-7,3; соленостью – до 1 % NaCl и температуре 10-35 ºС [30].

В России для очистки нефтезагрязненных почв применяют бактериальные препараты: «Путидойл», «Де-воройл», «Биоприн-Б», «Родотрин», «Экойл», «Универсал», «Сойлекс», «Фежел-био» и др. [7, 20]. Эти биопрепараты содержат в своем составе азотно-фос-форные удобрения, энзимы и микроорганизмы, выделенные из природных биоценозов, обладающие повышенной окислительной функцией, прошедшие адаптацию в естественных условиях [21].

Целью настоящего исследования являлось провести экспериментальное обоснование перспективности применения биоремедиационных подходов для очистки нефтезагрязненных почв in situ на территории Полазненского нефтяного месторождения.

Материалы и методика

Эксперименты in situ проводились на территории Полазненского месторождения в Добрянском районе Пермского края. Были заложены 4 варианта пробных площадок: 1) площадки без внесения бактериальных культур и семян растений, 2) площадки с внесением бактериального препарата, 3) площадки, засеянные семенами растений, 4) площадки с внесением бактериального препарата и засевом растений. Все площадки были скальпированы от растений.

В качестве бактериального агента ремедиации использовали биопрепарат «БИОРЕК-РА» ТУ 9291-01100495603-00 от 11.01.2016 г. В составе препарата присутствуют бактериальные штаммы Pseudomonas fluo-rescens ВКГ и Azotobacter chroococcum АИН. Данный препарат заявлен производителем как эффективный агент для ускоренной рекультивации и биоремедиации деградированных почвогрунтов в угольной, нефтяной, железорудной и золотодобывающей промышленности; повышения плодородия земель, создания и восстановления травяного покрова футбольных газонов, озеленения городских территорий и в качестве биоудобрения для садовых и комнатных растений. Разрешение на использование препарата в естественных условиях выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 07.10.2011 г. На каждую опытную площадку вносили 3 л препарата «БИОРЕК-РА».

В качестве фитокомпонента биоремедиации использовали семена люцерны хмелевидной ( Medicago lupulina L.) , овсяницы луговой ( Festuca pratensis Huds.) , райграса пастбищного ( Lolium perenne L.) . На каждую площадку вносили по 4 г семян растений.

Отбор образцов почв проводили каждые 14 сут эксперимента согласно ГОСТ17.4.4.02-2017 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа [2]. Образцы почв анализировали на содержание нефти согласно ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 от 27.07.2005 г. «Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органо-минеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектромет-рии» [14].

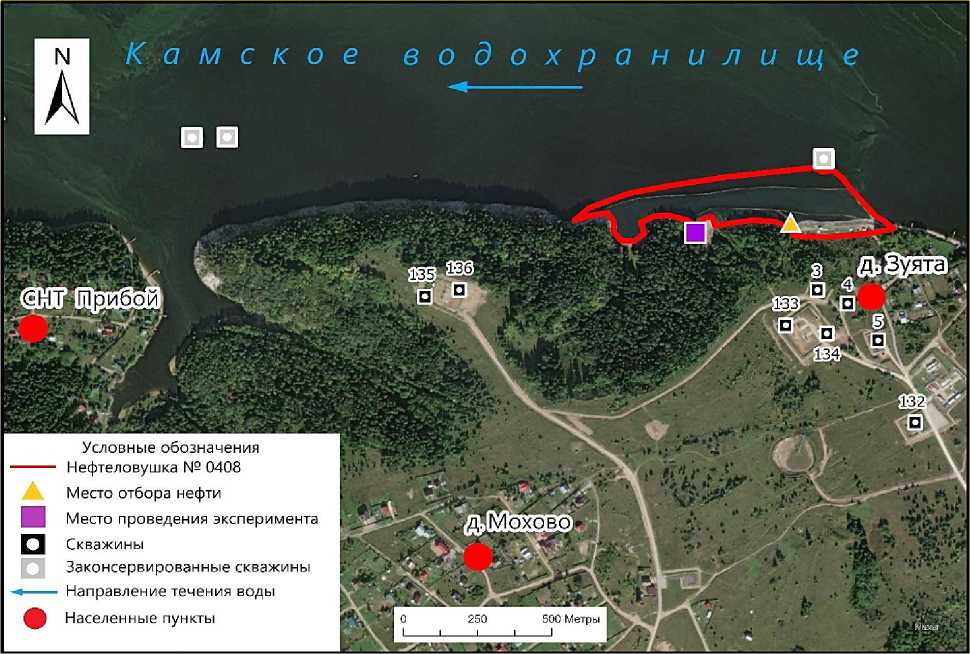

Для определения вероятного состава нефтяных углеводородов на исследуемой территории были взяты образцы нефти из боновых заграждений в районе нефтеловушки у д. Зуята (рис. 3 / fig. 3).

Рис. 3. Боновые заграждения

Fig. 3. Oil booms

Общее проективное покрытие на экспериментальных площадках определяли по визуальной шкале с 10 градациями: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ,90, 100 %. Долю каждого вида высеянных растений определяли путем прямого подсчета. Длину надземной части растений определяли путем прямого замера выборочно у 20 растений на каждой площадке.

Все результаты обрабатывали статистически с использованием пакета программ MS Office и Statistica.

Результаты и их обсуждение

Эксперимент проводили в летне-осенний период в районе нефтеловушки у деревни Зуята Добрянского городского округа (рис. 4 / fig. 4).

Рис. 4. Расположение экспериментального участка

Fig. 4. Location of the experimental site

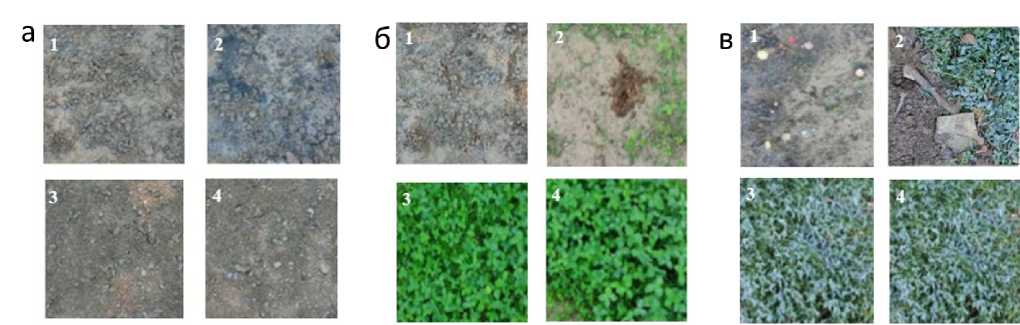

На протяжении всего исследования фиксировали состояние растительности на экспериментальных и контрольном участках. Было отмечено, что не смотря на предварительное удаление с участков аборигенной растительности, проростки появлялись на площадке 2 (внесение бактерий) спустя месяц после скальпирования экспериментальной территории (табл. 2 / tabl. 2).

Оценка проективного покрытия показала, что высев растений как в сочетании с бактериальным препаратом, так и без него, привел к активному росту вегетативной части, что было зафиксировано в результате оценки проективного покрытия (табл. 2 / tabl. 2, рис. 5 / fig. 1).

Проективное покрытие растительности в ходе эксперимента,

Таблица 2 %

Table 2

Projective vegetation cover during the experiment, %

|

Длительность эксперимента, сут. // Experiment’s duration of the, days |

Экспериментальные площадки, № // Experimental plots, No. |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

14 |

0 |

0 |

10 |

20 |

|

28 |

0 |

0 |

40 |

50 |

|

42 |

0 |

10 |

100 |

100 |

|

56 |

0 |

20 |

100 |

100 |

|

70 |

0 |

30 |

100 |

100 |

Рис. 5. Внешний вид экспериментальных площадок: а – начало эксперимента (0 сут.), б – середина эксперимента (42 сут.), в – конец эксперимента (70 сут.)

Fig. 5. External view of the experimental plots: a – the beginning of the experiment (0 days), b – the middle of the experiment (42 days), c – the end of the experiment (70 days)

Можно предположить, что внесение бактериального препарата в почву обеспечивает снижение негативной углеводородной нагрузки, благодаря чему на площадке 2 появляется растительность, а на контрольной площадке (площадка 1) проростков не было.

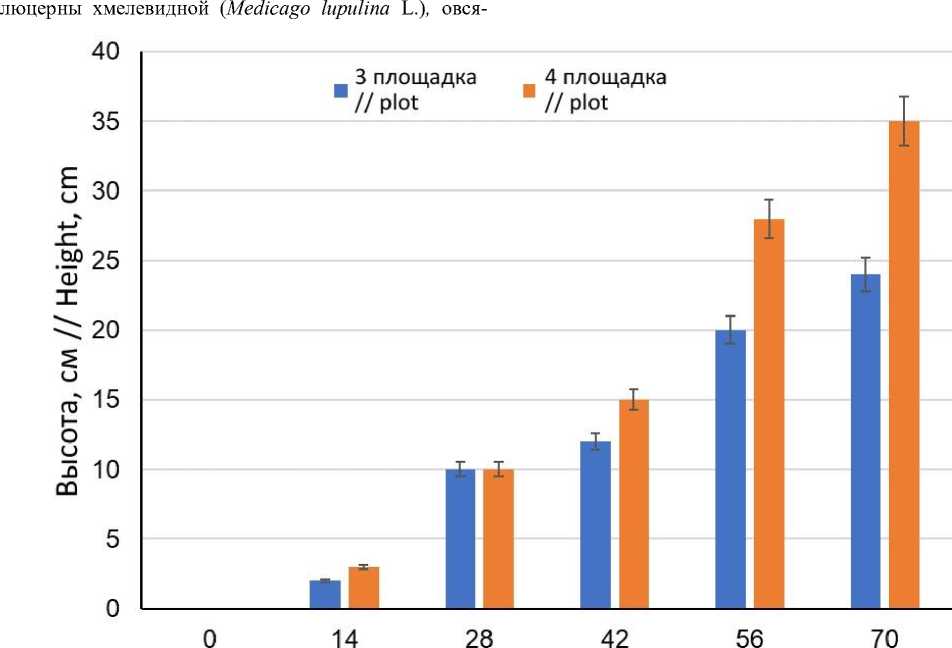

Измерение показателей надземной части растений ницы луговой (Festuca pratensis Huds.), райграса пастбищного (Lolium perenne L.) показал, что в первой половине эксперимента различия по высоте растений на 3 и 4 площадках практически отсутствовали, однако во второй половине эксперимента, достоверно выше были растения на 4 площадке (рис. 6 / fig. 6).

Список литературы Биоремедиация in situ нефтезагрязненных почв на территории Полазненского месторождения

- Ахмадиев М.В., Рудакова Л.В. Анализ методов восстановления нефтезагрязнённых земель // II Вестник Пермского национального исследовательского по-литехнического университета. Химическая технология и биотехнология. 2008. Т. 1, № 6. С. 16-25.

- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

- Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispol-zovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_feder-atsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispol-zovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_feder-atsii/ (дата обращения: 11.03.22).

- Государственный стандарт РФ «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами». ГОСТ Р 57447-2017. Введ. 2017-12-01 – АО «Кодекс», 2017.

- Государственный стандарт РФ «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия». ГОСТ Р 57446-2017. Введ. 2017-12-01 – АО «Кодекс», 2017.

- Государственный стандарт РФ «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефте-загрязненных земель. Термины и определения». ГОСТ Р 59070-2020. Введ. 2021-04-01 – АО «Кодекс», 2021.

- Дядечко В.Н., Толстокорова Л.Е., Морозова Т.Н. Патент 1076446 РФ. ШТАММ Pseudomonas putida 36, используемый для очистки воды и почвы от нефти и нефтепродуктов. БИ. № 6, 1984.

- Журавлева В.В. Использование рекультиваци-онных смесей для утилизации отходов нефтедобычи // Бюллетень науки и практики. Нижневартовск, 2017. С. 130-139.

- Кузнецов Ф.М., Иларионов С.А., Середин В.В., Иларионова С.А. Рекультивация нефтезагрязненных почв // Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2000. 105 с.

- Оборин А.А. Самоочищение и рекультивация нефтезагрязнённых почв Предуралья и Западной Сибири // Восстановление нефтезагрязнённых почвенных экосистем. М.: Наука, 1988. С. 140-158.

- Освальд Е.С., Петровский В.М., Назаров В.П. Проблемы ликвидации ЧС, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов // Гражданская оборона на страже мира и безопасности. Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню гражданской обороны: в 4 ч. Москва, 2021. С. 45-55.

- Островский Ю.В., Заборцев Г.М., Черноок В.А. Комплексная рекультивация территории Павельцевской нефтебазы // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. Томск, 2019. С. 210-219. https://doi.org/10.18799/24131830/2019/6/2141

- Паршина Н.В., Березин А.Е. Щадящие методы рекультивации земель на заболоченных территориях // Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 50-летию Института почвоведения и агрохимии СО РАН. Ответственный редактор А.И. Сысо. Томск, 2018. С. 303-307.

- ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 от 10.11.1998 г. Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органо-минеральных поч-вах и донных отложениях методом ик-спектрометрии.

- Поварова Л.В., Кусов Г.В. Нормативно-техни-ческое регулирование экологической безопасности в нефтегазовой отрасли // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник), Краснодар, 2018. № 4. С. 195-216.

- Постановление Правительства РФ № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». Введ. 2002–04–15 – АО «Кодекс», 2002.

- Постановление Правительства РФ № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Введ. 2020–12–31 – АО «Кодекс», 2020.

- Постановление Правительства РФ № 477 «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды». Введ. 2013–06–06 – АО «Кодекс», 2013.

- Равзутдинов А.Р., Гилязов М.Ю., Кужамбердиева С.Ж. Действие агрохимических и агротехнических приемов рекультивации нефтезагрязненной почвы на урожайность ярового рапса // Журнал: Зерновое хозяйство России. Казань, 2017. 2(50). С. 22-26.

- Сидоров Д.Г. Микробиологическая деструкция мазута в почве при использовании биопрепарата «Деворойл» // Прикладная биохимия и микробиология. 1998. Т. 34, № 3. С. 281-286.

- Сопрунова О.Б. Дзержинская И.С., Еремеева С.В. О перспективах использования новых типов биопрепаратов для рекультивации нефтезагрязненных почв // Научно-практический семинар «Проблемы экологической безопасности Нижнего Поволжья в связи с разработкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений с высоким содержанием сероводорода», Астрахань. 2000. С. 125-127.

- Справки «О состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы по регионам России в 2019 году» (ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского) [Электронный ресурс]. URL: https://karpinskyinstitute.ru/ru/gisatlas/msb/ (дата обращения: 11.03.22).

- Фадеева Н. П., Бурлин Ю. К. Нефть // Большая российская энциклопедия. Т. 22. М., 2013. С. 553-558.

- Федеральный закон № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды». Введ. 2002–01–10 – АО «Кодекс», 2002.

- Фракционный и химический состав нефти // Электронный учебный курс Самарского государственного экономического университета «Добыча и переработка нефти» [Электронный ресурс]. URL: https://lms2.sseu.ru/mod/book/view.php?id=62117 (дата обращения: 14.04.22).

- Хазиев Ф.Х. Изменение биохимических процессов в почвах при нефтяном загрязнении и активация разложения нефти // Журнал: Агрохимия. 1981. С.:102-111.

- Чижов Б. Е. Рекультивация и ремедиация в лесах Западной Сибири: моногр. / Б.Е. Чижов, О.А. Ку-лясова. Пушкино: ВНИИЛМ, 2018. 222 с. + 24 с. цв. вкл.

- Шамраев А.В., Шорина Т.С. Влияние нефти и нефтепродуктов на различные компоненты окружающей среды // Вестник Оренбургского государственного университета. Оренбург, 2009. С. 642-645.

- Экзарьян В.Н., Рукавицын В.В. Разработка критериев оценки сохранности окружающей среды при нефтедобыче // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. М., 2016. С. 70-74.

- Ягафарова Г.Г. Экологическая биотехнология в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2001. 214 с.

- Ayotamuno J., Kogbara R., Agoro O. Biostimula-tion supplemented with phytoremediation in the reclama-tion of a petroleum contaminated soil // World J Microbiol Biotechnol. 2009. Vol. 25. P. 1567-1572. https://doi.org/10.1007/s11274-009-0045-z

- Nallur V., McClung M., Moran M. Potential for Reclamation of Abandoned Gas Wells to Restore Ecosys-tem Services in the Fayetteville Shale of Arkansas // Envi-ronmental Management. 2020. Vol. 66. P. 180-190. https://doi.org/10.1007/s00267-020-01307-3