Биоритмические характеристики возрастной структуры контингента пациентов с ревизионным эндопротезированием тазобедренного сустава

Автор: Аврунин А.С., Тихилов Р.М., Аниськов Е.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2005 года.

Бесплатный доступ

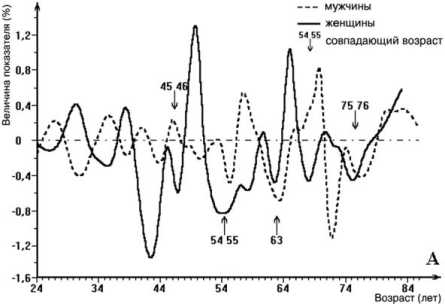

Проанализирован архивный материал, включающий истории болезни 297 женщин (от 24 до 86 лет) и 185 мужчин (от 24 до 82 лет), которым с 1990 по 2002 г., в связи с асептическим расшатыванием эндопротезов проводилось реэндопротезирование тазобедренного сустава. Установлено, что возрастная структура пациентов менялась в колебательном режиме. У женщин средняя длина периода колебаний удельного веса ревизий составила 6,9 года (σ=1,7 года), у мужчин - 7,3 года (σ=2,7 года). Сопоставление колебательных кривых показало, что близкие значения максимумов наблюдались в 45-46 лет, а минимумов - в 54-55, 63, 75-76 лет. Исходя из того, что возрастная динамика развития реакции отторжения инородного тела имеет цикл около семи лет, высказано предположение о соответствии длительности этого временного интервала циклу регуляторно-метаболических сдвигов в возрастной периодизации процессов по мере старения.

Ревизионное эндопротезирование, тазобедренный сустав, биоритмы старения, периодические бо-лезни

Короткий адрес: https://sciup.org/142120773

IDR: 142120773

Текст научной статьи Биоритмические характеристики возрастной структуры контингента пациентов с ревизионным эндопротезированием тазобедренного сустава

Согласно ранее проведенным исследованиям у контингента лиц с гонартрозом средний период биоритмического компонента возрастной структуры частоты обострений независимо от пола составляет 6,8 года, а их длительности – 8,0 у женщин и 8,3 года у мужчин [1]. В группе пациентов с дегенеративнодистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава, лечившихся амбулаторно, средний период колебательной компоненты возрастной структуры частоты обострений равняется – 10,7 и 8,2 года соответственно, а среди оперированных (первичное тотальное эндопротезирование) 7,3 и 9,5 года [2, 3]. Эти биоритмические составляющие, с одной стороны, отражают возрастную периодизацию процессов, а с другой их можно рассматривать как эле- мент периодических болезней1 в патогенезе дегенеративно-дистрофических поражений суставов [1, 2, 3]. Следует ожидать, что механизмы, определяющие вышеуказанные хронобиологические параметры, оказывают влияние и на зависимое от возраста изменение выраженности асептического воспаления в зоне имплантации эндопротеза или, другими словами, реакцию отторжения инородного тела. Клиническим проявлением этого является асептическое расшатывание имплантата.

Цель работы – дать хронобиологический анализ возрастной структуры контингента лиц с ревизионным эндопротезированием тазобедренного сустава в зависимости от пола.

1 Объединенное название болезней и синдромов, протекающих с периодическими пароксизмами [4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 297 женщин (от 24 до 86 лет) и 185 мужчин (от 24 до 82 лет), перенесших реэндопротезирование тазобедренного сустава. Материал отбирали сплошным методом за период с 1990 по 2002 год. Рассматривались только данные о пациентах с асептическим расшатыванием имплантата. Основными причинами обращения к врачу служили усиление болевого синдрома и нарушение функции сустава. Оперативное вмешательство осуще- ствляли в клинике РосНИИТО им. Р.Р. Вредена.

Пациентов распределяли в зависимости от возраста на момент посещения консультативной поликлиники института с разницей в один год. При статистической обработке данных использовали метод χ2, а для получения математических статистических моделей возрастные ряды изучаемых показателей аппроксимировали сглаживающим полиномиальным сплайном четвертого порядка (уровень значимости модели Р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

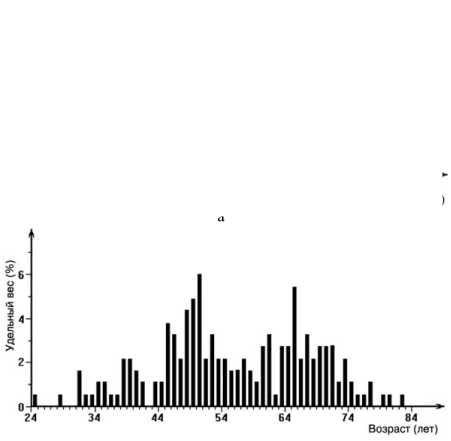

Установлено, что и у мужчин, и у женщин в последовательно рассматриваемых возрастных группах частота ревизий существенно разнилась (P<0,05). Так у 35–37-летних женщин расшатывание происходило значимо чаще, чем у 28- и 38–39летних; у 40-42-летних чаще, чем у 38–39- и 43

летних; у 46-летних чаще, чем у 43-летних и 49летних; у 54-летних чаще, чем у 49- и 56-летних; у 57-летних чаще, чем у 56- и 61-летних; у 70летних чаще, чем у 61- и 71-летних; у 73–74летних чаще, чем у 71- и 75–76-летних (Р<0,05) (рис. 1, а). У мужчин процент 45-летних оказался достоверно выше (Р<0,05), чем 38-39- и 47-летних; 50-летних выше, чем 47- и 57-летних; 61-летних выше, чем 57- и 63-64-летних; 65-летних вы ше, чем 63-64- и 66-летних; 67-летних выше, чем 66- и 73-летних (рис. 1, б).

б

Рис. 1. Возрастное распределение пациентов с ревизионным эндопротезированием тазобедренного сустава по поводу асептического расшатывания: а – женщины, б – мужчины

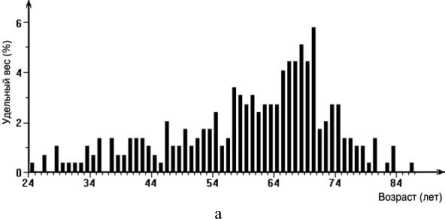

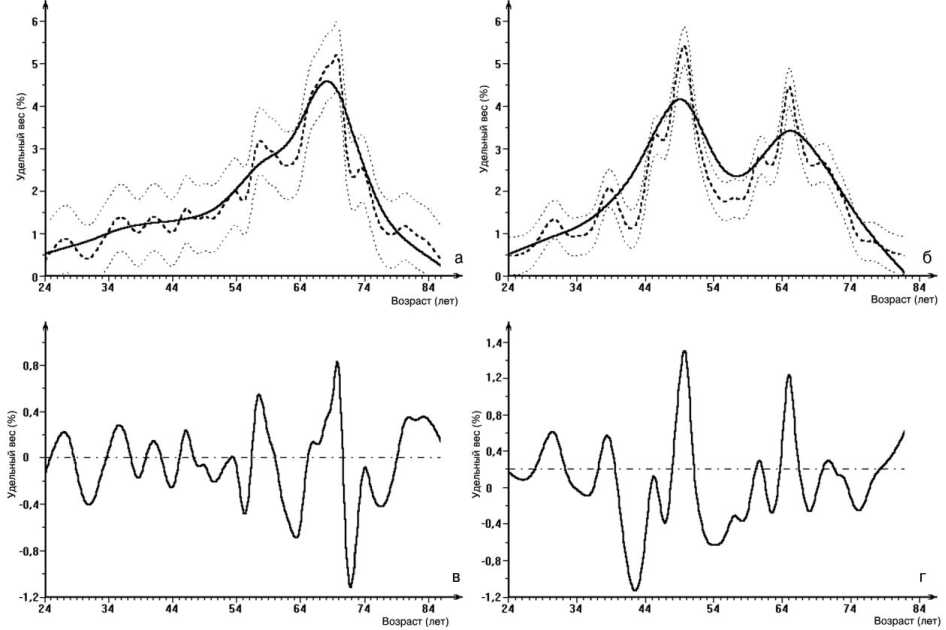

В связи с тем, что эти данные свидетельствуют о присутствии колебательного зависимого от возраста элемента в изменении степени риска асептического отторжения трансплантата, были определены характеристики и колебательной составляющей. После аппроксимации возрастных рядов сплайном установлено, что у женщин тренд менялся волнообразно с максимумом в 68 лет, а у мужчин он носил «двугорбый» характер с максимумами в 49 и 65 лет и минимумом в 57 лет (рис. 2). Колебательные составляющие, полученные после вычитания тренда, имели у женщин средний период 6,9 года (σ=1,7 лет), у мужчин – 7,3 года (σ=2,7 лет). При сопоставлении колебательных кривых возрастной структуры у женщин и мужчин найдено, что, несмотря на существенное смещение в длине волн, максимумы частоты оперативных вмешательств совпадали в 45–46 лет, а минимумы – в 54–55, 63, 75–76 лет (рис. 3).

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлен биоритм с периодом около семи лет колебаний степени риска возникновения асептического расшатывания эндопротеза тазобедренного сустава. Этот цикл близок по длительности отмеченным ранее периодам колебаний возрастной структуры групп пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями коленного и тазобедренного суставов, которым проводилось консервативное и оперативное лечение (тотальное эндопротезирование). Как подчеркивают М.Г. Астапенко и Э.Г. Пихлак [5], асептическое воспаление – обязательный патогенетический компонент дегенеративнодистрофического процесса. Клинически оно проявляется реактивным синовитом и периартритом и служит основной причиной болей при остеоартрозе [10]. Асептическое расшатывание эндопротеза также может быть обусловлено воспалительной реакцией, которая стимулируется частичками износа имплантата [12] и проявляется перифокальным остеолизом [8, 9]. Однако в связи с тем, что по мере старения организма изменяются уровни регуляции иммуно-воспалительной реактивности [11], установленная биоритмическая компонента, вероятно, отражает цикличность изменения характера асептического воспаления. В результате возникают зависимые от возраста колебания частоты хирургических ревизий.

Рис. 2. Результаты математического моделирования возрастного распределения пациентов с реэндопротезированием тазобедренного сустава: а, в, – женщины; б, г, – мужчины; а, б – колебательная кривая и тренд; в, г – колебательные составляющие, полученные после вычитания тренда. Обозначения на графиках а, б : колебательная кривая (параметры модели р=0,4); тренд (параметры модели р=0,005); полуширина доверительной полосы (1,96 )

Рис. 3. Сравнение колебательных кривых зависимых от возраста изменений у мужчин и женщин

Этот временной интервал близок по длительности к интервалу, описанному математической моделью Гомперца-Мейкема [7]. Согласно ей после 25-30 лет каждые 8 лет происходит удвоение смертности [6], что тоже связано с цикличностью регуляторно-метаболической перестройки и, по-видимому, соответствует цикличности снижения адаптационных возможностей организма по мере его старения. При этом полученные данные позволяют считать, что в 45-46 лет регуляторно-метаболические сдвиги независимо от пола вызывают усиление асептического воспаления вокруг имплантата и ускоряют процесс его расшатывания, а в 54-55 лет, 63 года, 75-76 лет, наоборот, снижают выраженность воспалительных реакции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования дают возможность патогенетически связать локальные процессы отторжения инородного тела, происходящие в области имплантата, с общебиологическими регуляторно-метаболическими изменениями в ходе старения. В этом смысле выявленную закономерность можно рассматривать как элемент периодических болезней, обусловленный цикличностью процессов, определяющих старение организма.