Биостратиграфический и событийно-стратиграфический рубеж лудлова и пржидола на западном склоне Приполярного Урала

Автор: Безносова Т.М., Матвеев В.А., Соколова Л.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (287), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены новые результаты изучения геологического строения отложений верхнего силура на западном склоне Приполярного Урала. Обобщение полученных биоседиментологических и геохимическиих данных позволило обосновать биостратиграфический и событийно-стратиграфический рубеж лудлова и пржидола и перерыв в осадконакоплении в конце лудлова, что дает возможность для пересмотра существующей корреляции пограничных отложений лудлова и пржидола с одновозрастными отложениями Эстонии.

Брахиоподы, конодонты, лудлов, пржидол, изотопы δ13c

Короткий адрес: https://sciup.org/149129286

IDR: 149129286 | УДК: 551.733.33 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-11-31-37

Текст научной статьи Биостратиграфический и событийно-стратиграфический рубеж лудлова и пржидола на западном склоне Приполярного Урала

История изучения стратиграфии силура и фауны нижнего палеозоя Европейского Северо-Востока России (северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия) и создания шкалы региональных горизонтов подробно изложена в монографиях [3, 16].

В региональной стратиграфической схеме Урала, принятой на IV Уральском межведомственном стратиграфическом совещании в 1991 г., верхнему луд-лову соответствует сизимский горизонт (Ludfordian). Пржидолу соответствует гребенской надгоризонт, который подразделен на два горизонта — белушьинский и карповский. Граница лудлова и пржидола принята в основании характерных комковатых известняков белушьинского горизонта (падимейтывисская свита), в которых повсеместно различима терригенная или терригенно-карбонатная пачка. На Новой Земле, о. Вайгач и о. Долгом это алевролиты и аргиллиты с прослоями и линзами брахиоподовых ракушечников (25—35 м), на западном склоне Приполярного Урала — аргиллиты, алевролиты и известняки с бра-хиоподами — 1.4 м [13, 15, 18, 19]. Обоснованием такого положения границы лудлова и пржидола, или си-зимского и белушьинского горизонтов (сизимская и целебейская свиты), послужили и результаты изучения брахиопод из пограничного интервала, в котором Т. Л. Модзалевская установила крупный рубеж в эволюции атиридид Didymothyris и Collarothyris [15]. По

С. В. Черкесовой [19], в Уральско-Новоземельской области обновление комплекса фауны начинается именно с аргиллитовой пачки, формирование которой совпадает с новым пржидольским этапом осадконакопления [15].

В объяснительной записке к стратиграфическим схемам Урала отмечено, что сложность определения границы между лудловом и пржидолом в разрезе силура в пределах Михайловско-Вайгачской структурно-формационной зоны связана с тем, что комплекс брахиопод и другой фауны, характеризующий разрезы региональных горизонтов ( белушьинского и карпов-ского ) , не содержит остатки фауны, характерные для пржидола в глобальном стратотипе Чехии [1, 2, 15].

Другой подход к определению рубежа между лудловом и пржидолом в разрезах западного склона Урала был предложен Т. Л. Модзалевской [11, 20], установившей в кубинских и демидских слоях Уфимского амфитеатра смену брахиоподовых ассоциаций, аналогичную той, что известна для пограничных отложений лудлова и пржидола на западном склоне Приполярного Урала, но где вместе с лудловски-ми брахиоподами Didymothyris didyma (Dalman) и характерными для белушьинского горизонта пржидола Collarothyris canaliculata (Wenjukov) были обнаружены остатки позвоночных, сходные с комплексом позвоночных лудловской зоны Andreolepis hedei в Эстонии [12]. На основании этих совместных находок позво- 31

ночных и брахиопод был сделан вывод о лудловском возрасте нижней части гребенского горизонта (= белушьинского горизонта), скореллированного с луд-фордом общей шкалы [11,12,20]. Положение границы лудлова и пржидола на западном склоне Урала было определено в кровле брахиоподовой зоны Collarothyris canaliculata canaliculata [11, 12]. Принимая такое положение границы за основу, целый ряд публикаций приводят описания глобального лудфордского события Лау (Lau Event) в интервале разреза белушьинского горизонта на западном склоне Приполярного Урала [11, 21 и др.].

Можно предположить, что находки остатков луд-ловских позвоночных совместно с пржидольскими брахиоподами, на основании которых был сделан вывод о лудловском возрасте нижней толщи белушин-ского горизонта пржидола [10, 12], связаны со сложным геологическим строением разреза верхнего силура в Уфимском амфитеатре и перерывом в осадконакоплении [17].

Д. К. Патрунов и М. В. Шурыгина [17], отмечая вновь проведенные активные исследования осадочных толщ силура Уфимского амфитеатра и значительно возросшую их детальность, приводят послойное палеонтологически обоснованное описание кубинских слоев сизимского горизонта лудлова и демидских слоев белушьинского горизонта пржидола в соответствии с существующей региональной стратиграфической схемой Урала [15].

Цель настоящей статьи — оценить изменения биологического разнообразия, обусловленные сменой режима осадконакопления, стрессовым палео экологическим воздействием в позднем лудлове, связанные с региональным проявлением глобального события Лау, и восстановление биоты в раннем пржи-доле, а также уточнить хроностратиграфическую последовательность пограничных отложений сизимского и белушьинского горизонтов.

Разрез (обнажение 236) в бассейне р. Кожым на Приполярном Урале, в котором вскрываются в непрерывной последовательности пограничные отложения лудлова и пржидола, предлагается нами в качестве регионального гипостратотипа границы луд-лов — пржидол.

Материалы и методы исследования

Материалом для статьи послужили имеющиеся у авторов и вновь собранные коллекции брахиопод из обнажения 236, в бассейне р. Кожим (рис. 1), а также опубликованные определения остракод, изученных А. Ф. Абушик, и конодонтов, описанных С. В. Мельниковым [16]. Определения брахиопод выполнены Т. М. Безносовой, позвоночных — Т. Мярсс, конодонтов — Л. В. Соколовой и П. Мянником.

История изучения и значимость результатов ранее проведенных исследований рассматриваемого здесь разреза сизимского горизонта (обн. 236), выбранного в качестве опорного для верхнего силура всей территории Европейского Северо-Востока России, приведены в монографиях [3, 6, 16].

Во время полевых работ П. Мянником и В. А. Матвеевым было проведено послойное описание разреза и собраны коллекции более 100 образцов пород с остатками ископаемой макрофауны, 22 пробы на конодон-

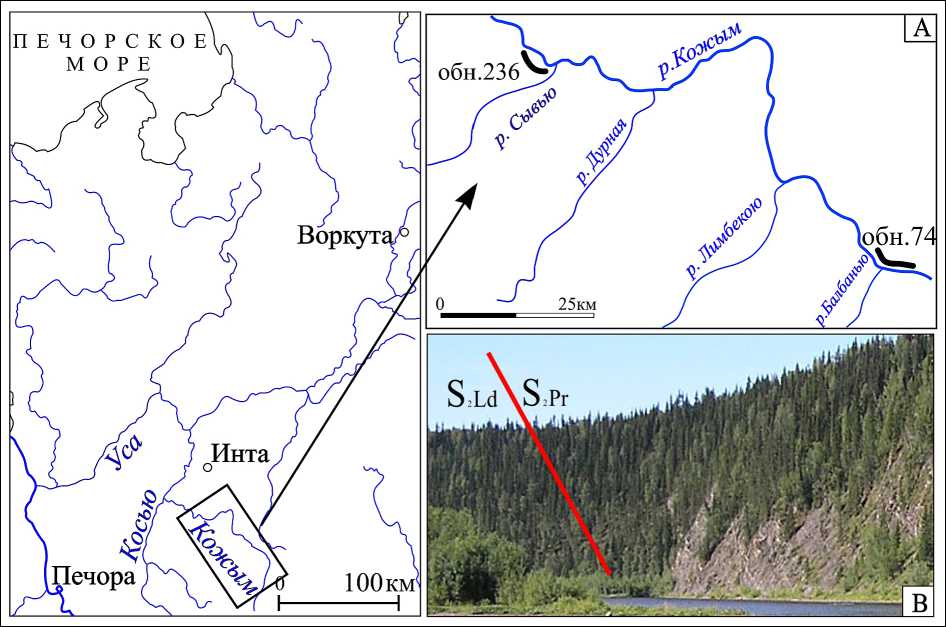

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов (А) и общий вид обнажения 236 (B) (обнажение 236 — широта 65°40'0.86"С, долгота 59°45'2.09"В; обнажение 74 — широта 65°22'15.33"С, долгота 60°46'40.24"В)

Fig. 1. Location of the study section and overview of the outcrop #236 (outcrop #236 — N 65°40'0.86" E59°45'2.09"; outcrop #74 —

N65°22'15.33" E60°46'40.24")

ты и другую микрофауну, 98 проб на изотопный состав углерода 813Скар б - Также был вскрыт ранее не изучавшийся интервал разреза верхнего лудлова мощностью более 16 м.

Определение изотопного состава углерода в карбонатных породах проведены И. В. Смолевой в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН им. академика Н. П. Юшкина на масс-спектрометре DELTA V Avantage. Значение изотопных коэффициентов определялись в промилле (%о) по стандартам PDB NBS18 и NBS19 (TS-limestone) для углерода. Погрешность определения обоих коэффициентов не превышала ±0.1 %о. Изотопный состав углерода определен в 98 образцах (шаг отбора 50 см).

Коллекции хранятся в Музее им. А. А. Чернова Института геологии Коми НЦ УрО РАН им. академика Н. П. Юшкина (колл. № 514 — литологические образцы и шлифы; колл. № 368 — брахиоподы; колл. № 693— конодонты; колл. № 654 — позвоночные).

Стратиграфия пограничных отложений лудлова и пржидола

Сизимский горизонт (= сизимская свита) верхнего лудлова в пределах Тимано-Североуральского региона представлен преимущественно терриген-но-карбонатными, а также рифовыми биогермны-ми толщами, которые формировались в краевой части шельфа, разделяя отложения мелководного шельфа и континентального склона в восточной части Тимано-Североуральского морского палеобассейна, на территории современного Предуральского краевого прогиба и западного склона Урала. Рифовые постройки активно влияли на дифференциацию экологических ниш. В результате в позднем лудлове обособились две экосистемы — ровного дна мелководного шельфа и рифовая.

Терригенно-карбонатный разрез сизимского горизонта сложен чередованием известняков зеленовато-серых, алевритистых, темно-серых тонкоплитчатых глинистых и микрозернистых и доломитов серых и голубовато-серых, заключающих прослои с остатками ругоз, брахиопод и обилием остракод. По заключению А. Ф. Абушик, ассоциации сизимских остракод насчитывают 23 вида, относящихся к 12 родам [16].

Остатки позвоночных Phlebolepis elegans Pander, пандемичных конодонтов Polygnathoides siluric-us (Branson et Mehl) и брахиопод Didymothyris didyma (Dalman), присутствующие в отложениях сизимского горизонта, позволяют определить его позднелудлов-ский (лудфордский) возраст [6]. Представители рода Didymothyris широко распространены в отложениях верхнего лудлова на Европейском Северо-Востоке России [3], Сибири [7], о. Готланд [22], Эстонии, Украине [10]. Впервые на Полярном Урале конодонты P. siluricus были обнаружены В. Н. Пучковым [18], а на Приполярном Урале — С. В. Мельниковым [15]. Известно, что с окончанием существования P. siluricus в позднем лудлове соотносится начало глобального события Лау (Lau Event) [см. ссылки в публикации 5].

Конодонты сизимского горизонта Тимано-Североуральского региона характеризуются космополитными родами Ozarkodina, Oulodus, Ctenognathodus, Polygnathoides, Wurmiella и Panderodus и эндемичными

Adctenognathodus Melnikov и Adoulodus Melnikov. Род Adctenognathodus впервые был установлен в основании падимейтывисской свиты лудлова С. В. Мельниковым [6].

Основу бентосных сообществ ровного дна в терригенно-карбонатных отложениях сизимского горизонта составляли брахиоподы Didymothyris didyma (Dalman), представители отряда Athyridida. Единичные экземпляры D. didyma обнаружены и в рифогенной лудловской толще на Северном Урале вместе с Conchidium novosemelicum [3, 4].

В Тимано-Североуральском бассейне существование брахиопод отряда Pentamerida в лудловское время было связано только с рифовыми постройками [4]. На Приполярном Урале рифогенная толща с захоронениями многих сотен раковин C. novosemelicum — последних силурийских представителей отряда пентамерид — находится в бассейне р. Кожим в обнажении 74 (рис. 1), которое расположено в 57 км вверх по реке от обнажения 236 (рис. 1). Это захоронение является свидетельством массовой гибели брахиопод, очевидно связанной с низким стоянием уровня моря и нарушением рифовой экосистемы. Масштабное вымирание пентамеровых сообществ брахиопод в конце лудлова получило название «событие Pentamerida » (Pentamerida Event) [22].

Терригенно-карбонатный разрез сизимского горизонта лудлова и белушьинского горизонта пржи-дола (обнажение 236) расположен в залесенной части высокого левобережного склона р. Кожим, в 700 м ниже устья притока р. Сывъю (рис. 1). Мощность рассматриваемых пограничных отложений сизимского горизонта и белушьинского горизонта в этом разрезе составляет 24 м (рис. 2).

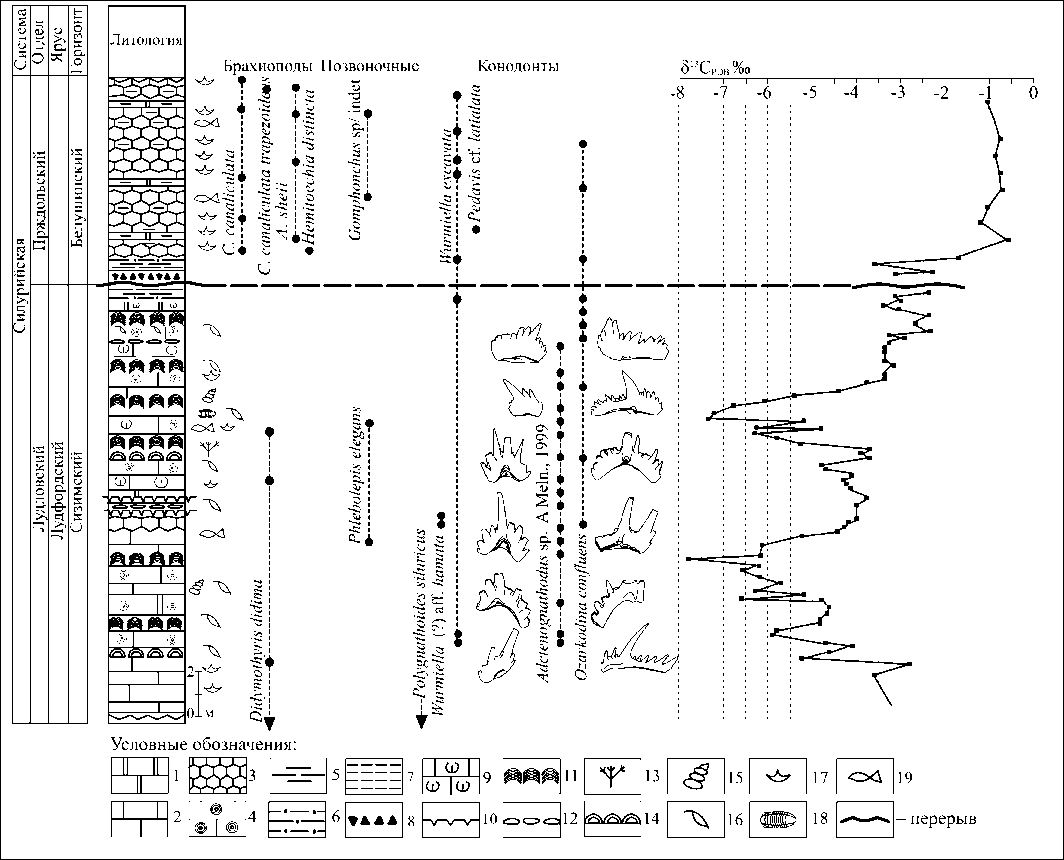

Интервал разреза сизимского горизонта (15.5 м) характеризуется отчетливым проявлением седиментационных признаков обмеления вверх по разрезу — чередованием известняков строматолитовых, оолитовых, микробиально-сгустковых и доломитов с прослоями плоско галечных конгломератов, с трещинами усыхания, биоморфных, органогенно-детритовых, лито- и биокластовых с переотложенной галькой известнякового состава [9]. Органические остатки (брахиоподы, остракоды, гастроподы, членики кринои-дей, позвоночные) приурочены почти исключительно к слоям известняков. Комплекс конодонтов этого интервала сизимского горизонта представлен 6 видами, относящимися к 4 родам, и включает космополитные таксоны Ozarkodina confluens (Branson et Mehl), Wurmiella excavata (Branson et Mehl), Wurmiella cf. excavata (Branson et Mehl), Panderodus unicostatus Branson et Mehl и таксоны, известные в настоящее время только на территории Тимано-Североуральского региона — Adctenognathodus , Wurmiella aff. hamata (Walliser) (рис. 2) . Сизимский горизонт венчает прослой красноцветно-пестроцветных глин, фиксирующих завершающую регрессивную фазу развития бассейна в лудлове.

Наблюдаемые в разрезе сокращение таксономического разнообразия бентосной биоты и увеличение мощности слоев со строматолитами в верхней части разреза (рис. 2, А) свидетельствуют о крупной экосистемной перестройке в конце лудлова, завершившейся исчезновением лудловских брахиопод, остракод, 33

Рис. 2. Распространение фауны и распределение 513С в обнажении 236 (р. Кожым). Условные обозначения: 1 — доломит; 2 — известняк; 3 — известняк комковатый; 4 — известняк оолитовый; 5 — известняк глинистый; 6 — известняк алевритовый; 7 — аргиллиты; 8 — брекчии; 9 — известняк полибиокластовый; 10 — трещины усыхания; 11 — строматолиты; 12 — плоскогалечный конгломерат. Органические остатки: 13 — цианобактерии; 14 — строматопороидеи; 15 — гастроподы; 16 — остракоды;

17 — брахиоподы; 18 — трилобиты; 19 — позвоночные

Fig. 2. Distribution of fossils and 513С values in the section #236 (Kozhym River). Legend: 1 — dolostone; 2 — limestone; 3 — knobby limestone; 4 — oolitic limestone; 5 — clayey limestone; 6 — silty limestone; 7 — claystone; 8 — breccia; 9 — polybioclastic limestone; 10 — cracks; 11 — stromatolithes; 12 — slabby conglomerate. Fossils: 13 — cyanobacteria; 14 — stromatoporoidea; 15 — gastropods; 16 — ostracodes; 17 — brachiopods; 18 — trilobites; 19 — vertebrates конодонтов Adctenognathodus и перерывом в осадконакоплении. Граница между отложениями лудлова и пржидола установлена в кровле прослоя красноц-ветно-пестроцветных глин (рис. 2, 3).

Известно, что перерывы в осадконакоплении являются наиболее четкими рубежами, по которым устанавливаются границы местных стратиграфических подразделений. О том, что максимум падения относительного уровня моря в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции приходится на окончание лудлова и проявляется субаэральным размывом верхней части разреза лудлова, упоминал ранее А. В. Мартынов [8].

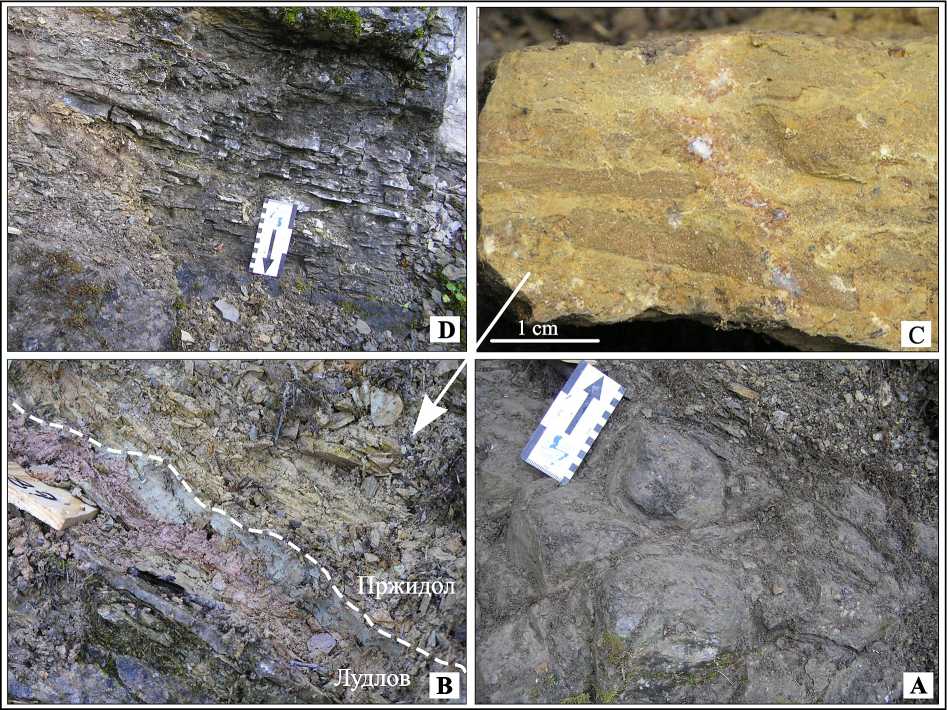

Переход от лудлова к пржидолу в обнажении 236 литологически фиксируется терригенно-карбонатной пачкой, которая залегает выше пестроцветных глин и отвечает новому циклу осадконакопления (рис. 3, B). 34

Трансгрессия в начале пржидола способствовала переносу обломочного материала рифовых построек в более мелководную часть морского бассейна, ближе к береговой линии.

Палеонтологически этот переход характеризуется обновленным составом брахиопод, остракод, позвоночных и исчезновением лудловских конодонтов Adctenognathodus .

Белушьинский горизонт (= целебейская свита)

Рассматриваемый интервал разреза белушьин-ского горизонта (8.5 м) в обнажении 236 в самом основании сложен доломитами известковыми с крупными литокластами, ориентированными по напластованию пород (рис. 3, С). Выше следует пачка черных известняков с прослоями черных углистых аргиллитов и аргиллитов зеленовато-серых с брахиоподами Hemitoechia

Рис. 3. Пограничные отложения лудлова и пржидола в опорном разрезе силура (обнажение 236, р. Кожым): А — куполовидные строматолиты (слой 64, сизимский горизонт), В — граница лудлова и пржидола (слой 68); С — прослой с крупнообломочным материалом (слой 68а, белушинский горизонт), D — переслаивание черных углистых аргиллитов, алевролитов, известняков плитчатых и комковатых с брахиоподами Hemitoechia distincta и Collarothyris canaliculata (слой 72, белушинский горизонт)

Fig. 3. Ludlow/Pridoli boundary beds in the Silurian reference section (section #236, Kozhym River). A — dome-like stromatolithes (bed 64, Sizim Horizon), B — Ludlow/Pridoli boundary (bed 68); C — coarse-grained layer (bed 68a, Belush’ya Horizon); D — intercalation of black carbonaceous claystone, siltstones, and limestones with the brachiopods Hemitoechia distincta and Collarothyris canaliculata (bed 72, Belush’ya Horizon)

distincta Nikiforova, которую перекрывают известняки темно-серые до черных, комковатые (рис. 3, D), заключающие ракушники с брахиоподами Collarothyris canaliculata (Wenjukov), Atrypoidea sheii (Holtedahl), Howellella pseudogibbosa Nikiforova, Pseudohomeospira polaris Nikiforova. Эта ракушниковая толща в нижней части белушьинского горизонта образует четкие маркирующие брахиоподовые слои, которые прослеживаются в разрезах Приполярного и Северного Урала, на поднятиях Чернова и Чернышева, а также многочисленных скважинах, пробуренных на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции [3]. Впервые такой же комплекс брахиопод, отличающийся лишь большим разнообразием представителей рода Atrypoidea, был описан О. И. Никифоровой из нижней толщи гребенского надгоризонта пржидола (слои губы Белушьей о. Вайгач), получившей название «брахиоподовые слои» [14, 19].

Комплекс конодонтов в основании белушьинского горизонта представлен в основном видами широкого географического распространения Wurmiella excavata (Branson et Mehl), Ozarkodina confluens, Pedavis cf. latialata (Walliser), Oulodus cf. siluricus (Branson et Mehl) , Panderodus unicostatus (Branson et Mehl), Panderodus spp.

Глобальное раннепржидольское событие (Lower Pridolian Event) ознаменовалось системной перестройкой, связанной с океанографическими и клима тическими изменениями на рубеже лудлова и пржидола [2]. Это событие прослеживается в разрезах на северо-востоке Евразии, островах России (Вайгач, Новая Земля), арктических островах Канады, Аляски и Эстонии [1, 2, 3, 14, 13, 19].

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о глобальном характере биотических перестроек в позднем лудлове и начале пржидола, следы которых сохранились в опорном разрезе верхнего силура на западном склоне Приполярного Урала [5].

Изотопный состав углерода

Изотопная характеристика карбонатов пограничных отложений лудлова и пржидола в обнажении 236 показала, что они характеризуются величинами 513Скарб в пределах от —7.9 до —1.8 %. На изотопно-углеродной кривой выделяются два интервала с резкими отрицательными пиками 513Скарб (рис. 2) в разрезе верхнего лудлова.

Карбонаты, относящиеся к пржидольской части разреза, характеризуются величинами 513Скарб от —3.6 до —0.6 %. В нижней части пржидола фиксируется резкое смещение кривой от отрицательных величин 513Скарб в сторону положительных значений с амплитудой колебаний 3 %. Выше значения 613Скарб достаточно постоянны. Они характеризуются постепенным утяжелением изотопного состава углерода до —1.0 %, задающим тренд положительного направления кри- 35

вой. Значения этого интервала приходятся на слои известняков с характерной комковатой отдельностью, заключающих разнообразную фауну пржидольского возраста (рис. 2).

Таким образом, кривая изотопного состава углерода лежит в области негативных значений 813Скарб с двумя отрицательными экскурсами. Резкие понижения 813Скар б в первом и втором интервалах (до —7.9...—7.4) указывают на значительные изменения в характеристике среды седиментации в Тимано-Североуральском морском бассейне.

Заключение

Падение уровня моря, широкое развитие строматолитообразующей биоты, сокращение биоразнообразия, прекращение силурийского рифообразова-ния, вымирание брахиопод Pentamerida, исчезновение конодонтов рода Adctenognathodus в конце лудлова, а также смена доминатов в фаунистических сообществах в начале пржидола отражают общую реакцию плеченогих, остракод, конодонтофорид и микробиальных на особенности условий обитания в позднем лудлове и на рубеже лудлова и пржидола в Тимано-Североуральском морском палеобассейне.

Биотический кризис, сопровождавшийся стрессовым палеоэкологическим воздействием и вымиранием, которое охватило в первую очередь высокоспециализированные бентосные сообщества рифовых построек, был обусловлен не только регрессией морского бассейна, достигшей максимума в конце лудлова, но и глобальными изменениями климатических условий.

Проведенные исследования существенно пополнили палеонтологическую, литологическую, био-стратиграфическую характеристики опорного разреза верхнего силура. Установленная последовательность остатков фауны в пограничных отложениях лудлова и пржидола, хемостратиграфический анализ и перерыв в осадконакоплении, предшествующий образованию пржидольских пород, позволят найти новое обоснованное решение проблемы межрегиональной корреляции.

Список литературы Биостратиграфический и событийно-стратиграфический рубеж лудлова и пржидола на западном склоне Приполярного Урала

- Баранов В. В. Глобальные события (Lower Pridolian и Klonk) в среднем палеозое северо-востока Евразии и на сопредельных территориях // Наука и образование. 2015. № 3 (79). С. 33-37.

- Баранов В. В., Блоджетт Р. Б. Корреляция пржидольских отложений (верхний силур) арктических регионов Евразии и Северной Америки // Отечественная геология. 2013. № 5. С. 52-57.

- Безносова Т. М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 218 с.

- Безносова Т. М. История развития пентамерид (brachiopoda) в Тимано-Североуральском бассейне // Палеонтологический журнал. 2014. № 1. С. 49-54.

- Безносова Т. М., Матвеев В. А., Соколова Л. В, Канев Б. И. Региональное проявление глобального лудфордского события (Lau Event) в разрезе западного склона Урала // Геодинамика, вещество, рудогенез Восточно-Европейской платформы и ее складчатого обрамления: Материалы Всерос. науч. конф. с международ. участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2017. С. 19-21.