Биотехнологические факторы анаэробной переработки отходов животноводческих хозяйств

Автор: Курбанова М.Г., Позднякова О.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена информация об анаэробном сбраживании отходов животноводческих хозяйств. Установлено, что при сбраживании навоза крупного рогатого скота с включениями подстилки выход биогаза в среднем на 10,32 % выше по сравнению с другими видами субстрата. Оптимальный для сбраживания линейный размер частиц субстрата 30-35 мм, внесение катализатора FeSO4 в дозе 0,25 % от массы сбраживаемого субстрата ускоряет процесс газообразования.

Анаэробное сбраживание отходов, выход биогаза, процесс газообразования

Короткий адрес: https://sciup.org/14084286

IDR: 14084286 | УДК: 606:630

Текст научной статьи Биотехнологические факторы анаэробной переработки отходов животноводческих хозяйств

Анаэробное сбраживание органических отходов осуществляется в метантенках. В первой гидролитической фазе около 76 % органических веществ переходит в высшие жирные кислоты, до 20 % – в ацетат, 4 % – в водород. Первую фазу можно разбить в свою очередь на фазы гидролиза и ацидогенеза. Во второй фазе главными являются процессы образования из высших жирных кислот ацетата (52 %) и водорода (24 %). В третьей фазе брожения метаногенные бактерии образуют из ацетата 72 % метана и 28 % СО3. Соотношение промежу- точных и конечных продуктов в процессе метанового брожения зависит от состава среды, условий ферментации и присутствующей микрофлоры [1, 3, 4, 5, 6].

Существуют разные способы для интенсификации процесса метанового брожения, среди которых выбор оптимальных температурных режимов, величина линейных размеров частиц, загружаемого в реактор субстрата, применение катализаторов различной природы являются основополагающими.

Цель исследований . Изучение биотехнологических факторов процесса, влияющих на протекание метанового брожения.

Задачи исследований . Исследование химического состава навоза крупного рогатого скота, свиней и помета птицы, содержащихся в различных типах хозяйств Кемеровской области; изучение скорости образования биогаза в зависимости от вида используемых отходов животноводческих хозяйств, температурных режимов метаногенеза, линейных размеров частиц, загружаемого в реактор субстрата; исследование влияния катализатора на скорость образования биогаза при психрофильном режиме сбраживания субстрата.

Объекты и методы исследований . На разных этапах работы объектами исследований являлись: навоз крупного рогатого скота (ГОСТ 26074-84); свиной навоз (ГОСТ 26074-84); куриный помет (ГОСТ 26074-84); сульфат железа II (ГОСТ 6981-94); биогаз, полученный в пилотной установке.

Отбор проб и подготовку их к анализу проводили по ГОСТ 26712, массовую долю влаги и сухих веществ в навозе определяли по ГОСТ 26713, массовую долю золы – по ГОСТ 2671, массовую долю органического вещества в навозе – по ГОСТ 27980 термогравиметрическим методом, значения рН объекта и среды – по ГОСТ 27979, массовую долю общего азота в пересчете на сухое вещество – по ГОСТ 26715, массовую долю фосфора в пересчете на сухое вещество – по ГОСТ 26717 фотометрическим методом, массовую долю калия в пересчете на сухое вещество – по ГОСТ 26718 пламенно-фотометрическим методом, массовую долю аммонийного азота в пересчете на сухое вещество – по ГОСТ 26716 по методу Кьельдаля.

Результаты исследований и их обсуждение . В животноводческих комплексах Кемеровской области, занимающихся разведением крупного рогатого скота, чаще всего применяют бесподстилочное содержание животных, а для удаления экскрементов используют гидросмыв. Но, несмотря на это, содержание соломы в навозе составляет от 5 до 15 % общей массы.

Наиболее распространенным способом содержания свиней является подстилочное с включениями соломы в навозе от 20 до 40 %. Птицу также содержат с использованием подстилочных материалов – солома, опилки, редко песок, которые, смешиваясь с пометом, составляют порядка 50 % от массы навоза. В таблице представлены усредненные данные по химическому составу навоза сельскохозяйственных животных и помета птицы, содержащихся в различных типах хозяйств Кемеровской области.

Усредненные данные состава экскрементов

|

Показатель |

Результаты испытаний исследуемого объекта |

||

|

Навоз крупного рогатого скота |

Навоз свиней |

Помет кур |

|

|

Массовая доля влаги, % |

85,5±0,1 |

72,9±0,1 |

38,6±0,1 |

|

Массовая доля золы, % |

13,3±0,1 |

8,6±0,1 |

16,0±0,1 |

|

Массовая доля органического вещества, % |

86,7±0,1 |

91,4±0,1 |

84,0±0,1 |

|

рН, ед. прибора |

7,3±0,1 |

6,3±0,1 |

7,2±0,1 |

|

Массовая доля общего азота (в пересчете на сухое вещество), % |

1,95±0,01 |

2,37±0,01 |

3,15±0,01 |

|

Массовая доля фосфора (в пересчете на сухое вещество), % |

0,84±0,01 |

2,83±0,01 |

5,35±0,01 |

|

Массовая доля калия, % (в пересчете на сухое вещество), % |

0,82±0,01 |

0,15±0,01 |

0,94±0,01 |

|

Массовая доля аммиачного азота (в пересчете на сухое вещество), % |

0,78±0,01 |

0,49±0,01 |

0,61±0,01 |

Для производства биогаза наиболее важным показателем пригодности субстрата является наличие в нем органического вещества. По данным, приведенным в таблице, во всех видах навоза сельскохозяйственных животных и помете птицы содержится достаточно органического вещества для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, участвующих в процессе производства биогаза. Еще одним важным показателем является уровень рН. В то время как гидролизирующие и кислотообразующие бактерии в кислой среде с уровнем pH 4,5–6,3 достигают оптимума своей активности, бактерии, образующие уксусную кислоту и метан, могут жить только при нейтральном или слабощелочном уровне pH 6,8–8 [3, 6, 7]. Поэтому наиболее благоприятным субстратом для образования биогаза является навоз крупного рогатого скота и помет птиц, обладающий слабощелочной реакцией среды.

Кроме того, огромное значение для нормального метаболизма ацето- и метаногеных микроорганизмов имеет влажность среды. Наиболее благоприятная влажность для развития метаногенов составляет от 85 до 92 % [3, 6]. В навозе крупного рогатого скота это требование уже соблюдено (влажность составляет 85,5 %), поэтому этот факт значительно уменьшает затраты на дополнительное увлажнение субстрата.

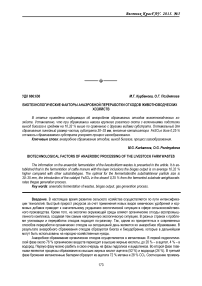

Для проведения дальнейших исследований были выбраны подстилочный и бесподстилочный жидкий навоз крупного рогатого скота, свиной навоз, как наиболее доступный, а также исследовалось влияние смешивания свиного навоза и крупного рогатого скота без включений в соотношении 1:1. Во всех экспериментах влажность загружаемого в реактор субстрата доводилась до 88±2 %. Длительность одного эксперимента составила 25 сут, для чистоты эксперимента в исследуемые образцы не подавались дополнительные порции сырья. Эксперимент проводили в пос. Новостройка, где самая низкая температура наблюдалась в январе-феврале 2013 г. На рис. 1 представлена температура воздуха в Кемеровском районе в зимние месяцы.

Рис. 1. Температура воздуха в Кемеровском районе (пос. Новостройка)

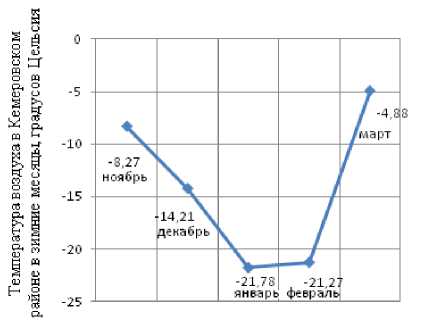

С учетом резко континентального климата, который преобладает в Кемеровской области, нами были выбраны два режима брожения – мезофильный при температуре 32±2°С и психрофильный при температуре 18±2°С. Процесс образования биогаза при сбраживании различных видов субстрата представлен на рис. 2.

Рис. 2. Выход газа в расчете на 1 г сухого органического вещества в зависимости от вида субстрата

Анализ результатов исследований показал, что выход газа в единицу времени сначала резко увеличивался, а затем по достижении максимума постепенно уменьшался как при мезофильном, так и при псих-рофильном режимах брожения. Необходимо отметить, что выход биогаза из навоза крупного рогатого скота с включениями подстилки был больше в среднем на 10,32 %.

Динамическое равновесие веществ определяется легкостью расщепления субстрата. Необходимо отметить, что включение подстилочных материалов в навозе крупного рогатого скота привело к большему выходу биогаза, чем при использовании в качестве субстрата чистого навоза крупного рогатого скота. Вероятно это можно объяснить тем, что в чистом навозе произошло на первой стадии брожения быстрое разложение органических веществ под действием микроорганизмов, при этом наблюдалось резкое снижение рН среды до с 6,3 до 4,2 за счет деятельности кислотообразующих бактерий, что является неблагоприятной средой для других групп бактерий.

Если для кислотообразующих и гидролизующих бактерий оптимальная рН среда составляет 4,5–6,3, то для метанобразующих бактерий оптимальна нейтральная или слабощелочная среда. Кроме того, избыточная концентрация выработанного вещества приводит к задержке роста производящей ее группы бактерий. Максимальный выход биогаза наблюдался из свиного навоза, что объяснятся составом субстрата и наличием в нем меньшего количества трудноразлагаемых веществ, таких, как лигнин.

При психрофильном режиме брожения существенный выход биогаза наблюдался с 11 сут эксперимента. Скорость процесса газообразования в большей степени зависела от температуры, чем она выше, тем быстрее разлагается субстрат и соответственно интенсивнее процесс газообразования. В отличие от мезофильного режима брожения, при психрофильных условиях газообразование происходило интенсивнее при использовании в качестве субстрата жидкого навоза крупного рогатого скота без включения подстилки и свиного навоза. Однако общий выход газа при психрофильном режиме был ниже на 21 %.

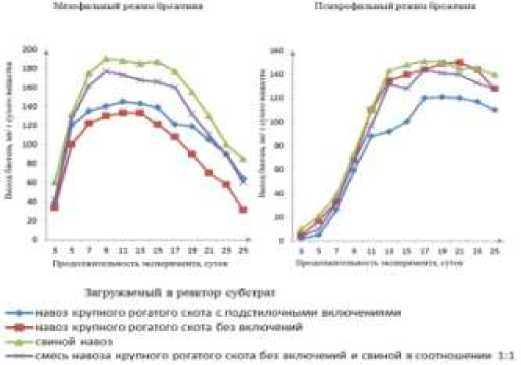

Принципиальным является размер твердых частиц субстрата. Чем больше площадь взаимодействия для бактерий и чем более волокнистый субстрат, тем быстрее он разлагается под действием бактерий, которые содержатся в навозе или помете. Поскольку в отобранном для исследований навозе содержался подстилочный материал в количестве 12–15 % от массы субстрата, то перед введением в ферментер субстрат подвергался измельчению до линейных размеров частиц 20–25, 30–35 и 40–45 мм. Размер частиц зависел от времени измельчения. Размер твердых частиц измеряли с помощью штангенциркуля и линейки после промывки субстрата под проточной водой через сито и просушки сухого остатка на воздухе.

Влияние размера частиц на скорость выделения биогаза из навоза крупного рогатого скота при мезофильном и психрофильном режимах брожения представлено на рис. 3.

Размер чей:illц, ниружасмою субеграш в размер твердых частиц 20-25 мм О размер твердых частиц 30* 35 мм размер твердых частиц 40*45 мм

Рис. 3. Влияние размера частиц сухих компонентов навоза на скорость выделения биогаза

Анализ результатов, представленных на рис. 3, показал, что первые порции газа при мезофильном режиме брожения выделяются на 3-и сутки, причем при размере твердых частиц 20–25 мм наблюдался максимальный выход биогаза с 3 по 6 сут. При дальнейшем брожении количество выделившегося биогаза резко снижалось. Это объясняется быстрым разложением субстрата под действием бактерий.

При размере частиц 30–35 мм максимальный выход биогаза наблюдался при мезофильном режиме. При этом период газообразования увеличился по сравнению с первым вариантом на 7–10 дней. При размере частиц 40–45 мм период активного газообразования составил 19 дней, однако наблюдалось меньшее количество выделившегося биогаза. Вероятно это объясняется тем, что твердые частицы большего размера затрудняют перераспределение и взаимное перемешивание бактерий и субстрата и ухудшают отвод газа.

При психрофильном режиме брожения начало процесса газообразования отмечалось на 5-е сут, при этом оптимальный размер твердых частиц составил 20–25 мм. Увеличение размера твердых частиц до 30–35 и 40–45 мм замедляют процесс газообразования и выход газа снижается на 10–20 мл/л субстрата. Первые порции газа при психрофильном режиме брожения и размере твердых частиц 30–35 мм наблюдались на 7-е сут, что на 4 сут дольше, чем при мезофильном режиме брожения. Увеличение частиц до 40–45 мм повлияло отрицательно на скорость и снизило объем газообразования. Таким образом, для психрофиль-ного режима брожения оптимальный размер твердых частиц в навозе составил 20–25 мм, а для мезофильного режима – 30–35 мм. Интенсификации процесса образования биогаза способствует применение катализаторов различной природы [7, 8, 9, 10]. Нами в качестве катализатора был выбран FeSO4. Он хорошо растворим в воде с образованием растворов слабокислой реакции среды.

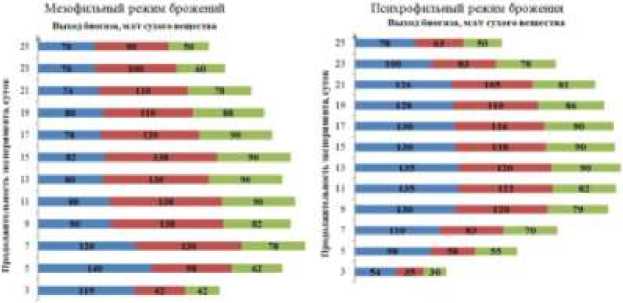

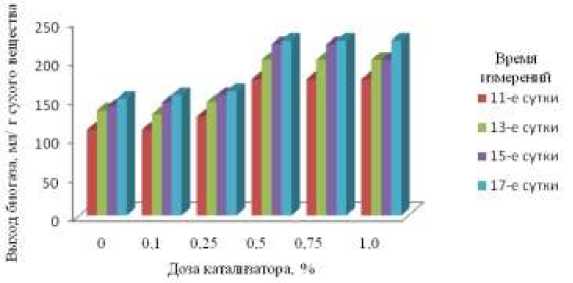

Для увеличения выхода биогаза сульфат железа концентрацией 10 мкг/г вносили в субстрат, состоящий из жидкого навоза крупного рогатого скота с включениями подстилки, в третий период психрофильного брожения, т.е. на 9-е сут. Доза катализатора варьировалась в пределах от 0,1 до 1,0 % от массы субстрата. Выход биогаза представлен на рис. 4.

Рис. 4. Влияние катализатора на выход биогаза

При введении раствора FeSO4 в дозе 0,1 % от массы сбраживаемого субстрата существенных изменений от контрольного образца не произошло. С увеличением дозы катализатора до 0,25 % наблюдалось ускорение процесса газообразования и уже на 11-е и 13-е сут выход биогаза достиг соответственно 127 и 146 см3. Дальнейшее увеличение дозы катализатора до 0,50 и 0,75 % не привело к существенному ускорению процесса метанообразования по сравнению с дозой 0,25 %, но повысило выход биогаза в среднем на 43,4 %. Это означает, что сульфат железа стимулировал процесс метаногенеза и одновременно сульфатре-дукцию. При введении субстрата рН отклонилось от контрольной в сторону кислой среды на 0,5–0,8 ед. При внесении 1,0 % раствора FeSO 4 от массы субстрата не отмечалось повышения газообразования по сравнению с предыдущими образцами. Однако наблюдалось образование корки большей плотности и красного цвета, чем в контрольном образце, несмотря на перемешивание субстрата с помощью барботации выделившимся газом.

Заключение . Проведенные исследования позволяют охарактеризовать отходы животноводческих ферм, как доступное сырьё для производства биогаза. Сравнительная оценка разных видов сбраживаемого субстрата при мезофильном и психрофильном режимах брожения и одинаковой влажности сырья 88±2 % позволила установить, что выход биогаза из навоза крупного рогатого скота с включениями подстилки был больше в среднем на 10,32 % по сравнению с другими видами. В результате проведенных экспериментов выявлено, что максимальный выход биогаза наблюдался при мезофильном режиме сбраживания и линейном размере частиц сбраживаемого субстрата 30–35 мм. При психрофильном режиме брожения начало процесса газообразования отмечалось на 5-е сутки, при этом оптимальный размер твердых частиц составил 20–25 мм. При введении катализатора раствора FeSO 4 в дозе 0,25 % от массы сбраживаемого субстрата в навоз крупного рогатого скота с включениями наблюдалось ускорение процесса газообразования, однако внесение катализатора в дозе 0,50 и 0,75 % увеличивало выход биогаза.

Список литературы Биотехнологические факторы анаэробной переработки отходов животноводческих хозяйств

- Васильева И.Г. Энергетический потенциал отходов сельскохозяйственного производства//Механизация и электрификация сельского хозяйства. -1981. -№ 7. -С. 57.

- Веденев А.Г., Веденева Т.А. Руководство по биогазовым технологиям. -Бишкек: ДЭМИ, 2011. -84 с.

- Дубровский В., Виестур У. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов. -Рига. Зинатне, 1988.

- Корзникова М.В., Блохин А.Ю., Козлов Ю.П. Оценка степени конверсии органического вещества отходов животноводства и птицеводства в биогаз (на примере РФ)//Вестн. ВГУ. Сер. Химия, биология, фармация. -2008. -№ 2. -С. 108-111.

- Повышение износостойкости функциональных поверхностей рабочих органов механизмов измельчения и перемешивания биогазовой установки/М.Г. Курбанова, А.П. Черныш, О.В. Санкина //Достижения науки и техники АПК. -2013. -№ 5. -С. 79-80.

- Метаногенез: биохимия, технология, применение/А.З. Миндубаев, Д.Е. Белостоцкий, С.Т. Минзанова //Ученые записки Казан. гос. ун-та. Сер. Естественные науки. -2010. -Т. 152. -С. 178-191.

- Сидыганов Ю.Н. Анаэробная переработка отходов для получения биогаза//Механизация и электрификация сельского хозяйства. -2008. -№ 6.-С. 42-43.

- Bonin P., Tamburini C., Michotey V. Determination of the bacterial processes which are sources of nitrous oxide production in marine samples//Water Res. -2002. -Vol. 36. -№ 3. -P. 722-732.

- Broudiscou L.P., Papon G., Broudiscou A.F. Effects of dry plant extracts on fermentation and methanogenesis in continuous culture of rumen microbes//Anim. Feed Sci. Technol. -2000. -Vol. 87. -№ 3/4. -P. 263-277.

- Canadian greenhouse gas mitigation options in agriculture/R.L. Desjardins, S.N. Kulshreshtha, B. Junkins //Nutr. Cycl. Agroecosys. -2001. -Vol. 60. -№ 1/3. -P. 317-326