Биотехнологический потенциал дрожжей Saccharomy cescerevisiae, выделенных с виноградников Дагестана

Автор: Абдуллабекова Динаханум Абиляевна, Магомедова Елена Селимовна, Магомедов Гаджи Гасайникадиевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучены физиолого-биохимические свойства дрожжей-сахаромицетов, ассоциированных с виноградом различных сортов, произрастающих в условиях Дагестана. Выявлена встречаемость среди природных популяций S.cerevisiae активных штаммов, биотехнологический потенциал которых перспективен для использования в виноделии при производстве натуральных вин. Исследована способность дрожжей к активному сбраживанию повышенных концентраций углеводов, продуцированию компонентов, влияющих на формирование качества вин. Полученные результаты показали целесообразность поиска среди природных дрожжей перспективных для использования в производстве спиртосодержащих напитков.

Дрожжи, биопотенциал, виноград, вино

Короткий адрес: https://sciup.org/148204464

IDR: 148204464 | УДК: 582.28;634.8

Текст научной статьи Биотехнологический потенциал дрожжей Saccharomy cescerevisiae, выделенных с виноградников Дагестана

Виноградное растение является одним из естественных местообитаний дрожжевых грибов, среди которых встречается ценный и востребованный ресурсный вид Saсcharomyces cerevisiae . Изоляция этих дрожжей из природных локусов – реальный путь для поиска штаммов, способных эффективно воздействовать на формирование качества натуральных вин. Республика Дагестан располагает богатейшими виноградными насаждениями, культивируемыми в разнообразных почвенно-климатических условиях, которые могут влиять на качество винограда, а также свойства ассоциированных с ним дрожжей, что свидетельствует о целесообразности исследования их биоразнообразия и дальнейшего скрининга перспективных для биотехнологии штаммов.

Исследовали дрожжевые сообщества, приуроченные к винограду, произрастающему в условиях микрорайона, отличающегося обилием тепла и благоприятными для виноградного растения свойствами почвы, совокупное влияние которых способствует высокому накоплению углеводов в ягодах. Вызывало интерес изучение потенциала природных дрожжей, адаптированных к этому винограду при ферментации полученного из него высокосахаристого сусла, что важно в технологии различных категорий вин, в том числе натуральных.

Цель работы: исследование метаболизма дрожжей S.cerevisiae, выделенных из виноградников Дагестана в биотехнологическом аспекте.

Материалы и методы. Объектом исследования служили дрожжевые грибы, ассоциированные с виноградом сортов Траминер, Ркацители и Пино-гри. Грозди собирали и извлекали сок непосредственно на местах сбора с соблюдением необходимых мер стерильности, предусмотренных по микробиологии [1, 2]. Для выделения дрожжей спонтанно забродившее сусло рассевали на твердую питательную среду виноградное сусло-агар в чашках Петри и инкубировали при 18200С. Выросшие изолированно колонии дрожжей с

помощью бинокулярной лупы разделяли на морфологические типы. При снятии результатов посева производили выделение только колоний, вероятно относящихся к роду Saсcharomyces , в работе не рассматривались изоляты, характер роста которых на плотных средах (цвет, консистенция, форма колоний и штриха, а также размер колоний) явно не соответствовал описаниям представителей этого рода в специальной литературе и определителях [3].

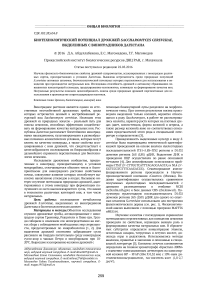

Принадлежность выделенных культур к виду S. cerevisiae была подтверждена генетической идентификацией проведенной на основе анализа нуклеотидных последовательностей ITS1 ‒ 5.8S ‒ ITS2 региона и D1/D2 доменов региона 26S (LSU) рДНК. Выделение ДНК и проведение ПЦР осуществляли по ранее описанной методике [4]. Для амплификации использовали праймеры ITS1f (5’-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTA) и NL4 (5’-GGTCCGTGTTTCAAGACGG). Секвенирование ампли-фицированного региона производили в Научнопроизводственной компании «Синтол» (Москва). Видовая идентификация осуществлялась сравнением полученных нуклеотидных последовательностей с данными размещенными в генбанке NCBI (ncbi.nlm.nih.gov) и базе данных CBS (cbs.knaw.nl). Полученную нуклеотидную последовательность D1/D2 доменов региона 26S (LSU) рДНК для одного из опытных штаммов S.cerevisiae использовали для построения филогенетического дерева (см. рис. 1). Филогенетический анализ выполняли с помощью программ MAFFT6 иMEGA4.

Изучение изолятов с последующим скринингом потенциально перспективных для виноделия штаммов проводили по свойствам, играющим важную роль в формировании качества натуральных вин. В сброженных субстратах определяли концентрацию этанола, остаточных сахаров, титруемых и летучих кислот, диоксида серы и редуктонов. Использовались методы анализов, принятые в энохимии и описанные в специальной литературе [5]. Комплекс летучих компонентов определяли на газовом хроматографе «Кристалл-200М» с пламенно-ионизационным детектором на капиллярной колонке HP – FFAP (50м Х 0,32 мм) с 10%-ным ди-этиленгликольсукцинатом, газ-носитель-азот (1,8-2,7 дм/ч3).

Результаты и обсуждение. Одна из важных характеристик метаболической активности дрожжевой культуры – энергия брожения. Существует мнение, что клетки, выделенные из природы, не обладают высокой бродильной активностью, поэтому часто проводят направленную селекцию с целью ее повышения за счет снижения аэробного дыхания. Для определении скорости разложения сахаров природных культур, опыты ставили на 5 штаммах в склянках, вместимостью 100 см3, закрытых пробками с отверстием, куда вставляли трубку с тонко оттянутым концом для выхода углекислого газа и предотвращения испарения бродящего сусла. Двухсуточные дрожжевые разводки инокулировали в склянки с виноградным суслом из расчета 3 млн. клеток на 1 см3 и по ежедневной убыли в массе, соответствующей количеству выделившегося диоксида углерода судили о скорости сбраживания сахаров. Объем сусла в склянках составлял 70 мл, массовая концентрация сахаров в первом варианте была на уровне 21,5 г/100 см3(контроль), а во втором концентрация сахаров за счет введения глюкозы доводилась до 27,7 г/100 см3(опыт). Температура брожения колебалась в пределах 25-270С.

-

74] AY048172 Saccharomyces pastorianus NRRL Y-27171 NT AY048156 Saccharomyces bayanus var. bayanus Y-12624T

AY130339 Saccharomyces bayanus var. uvarum Y-17034T

---AF398480 Saccharomyces kudriavzevii N RRL Y-27339T

, ---EF580918 Saccharomyces arboricolus CBS 10644T

AY048155 Saccharomyces paradoxus NRRL Y-17217NT

-

I- IAF398478 Saccharomyces cariocanus NRRL Y-27337T

-

I_________ । Saccharomyces cerevisiae (strain №2)

^ AY048154 Saccharomyces cerevisiae NRRL Y-12632NT

----------AF398479 Saccharomyces mikatae NRRL Y-27341T

---------AY048157 Kazachstania servazzii NRRL Y-12661T

Рис. 1. Филогенетическое положение штамма S. cerevisiae (№2) полученное методом максимальной экономии (Maximum Parsimony analysis) на основании выровненных нуклеотидных последовательностей D1/D2 доменов 26SрДНК. Номера, данные над разветвлениями, соответствуют частоте (>55%) соединения таксонов при 1000 построений. Шкала показывает число замен на длину используемых для анализа нуклеотидных последовательностей (567 п.н.). U72163 Zygosaccharomyces rouxii NRRL Y-229T – скрытая внешняя группа

Согласно полученным результатам, энергия брожения зависела от индивидуальных физиологических свойств штаммов и массовой концентрации сахаров в среде. Динамика процесса выявила общую закономерность – первые трое суток скорость разложения сахаров в контрольных образцах превышала опытные в 1,5-1,9 раза, далее в опыте она была выше, чем в контроле, а через 15-18 суток уровень выброженных сахаров в обоих вариантах практически совпадал. Высокая бродильная активность у штаммов, наблюдаемая в контроле и опыте в течение 6 и 9 суток, соответственно, сменялась медленным дображиванием. Количество сброженных углеводов за этот период составило – в опыте 76,5-82,5%, в контроле – 86-90%. В контрольном варианте все штаммы, кроме одного завершили брожение насухо через 15-18 суток, а в опыте через 39 суток при остаточных сахарах от 3,8-5,4 г/100 см3, что объяснимо анаэробными условиями, созданными в эксперименте и образующимся спиртом, угнетающим жизнедеятельность дрожжей. Таким образом, физиологическая активность клеток в условиях высокой концентрации сахаров, степень проявления которой зависит от индивидуальных особенностей исследованных штаммов, свидетельствовала об их быстрой адаптации к факторам, ингибирующим метаболизм дрожжей – осмотическому давлению и спирту.

Согласно полученным данным, среди сахаромицетов, выделенных с винограда, встречаются культуры, обладающие достаточно высокой энергией брожения, что, возможно, возникает в процессе естественной селекции дрожжей при акклиматизации к среде обитания. Изучение штаммовых признаков природных изолятов включало также определение их способности к синтезу летучих соединений, играющих важную роль, как в обмене веществ дрожжевой клетки, так и в создании ароматообразующего комплекса вин. Известно, что дрожжи способны продуцировать летучие соединения различного химического состава -эфиры, кетоны, альдегиды, кислоты и спирты, каждое из которых индивидуально или в сочетании друг с другом может создавать нюансы аромата. Качественный состав, общая сумма и доля в ней каждого из этих компонентов, в определенной мере являются индикатором характера брожения. Механизм биосинтеза летучих соединений дрожжевой клеткой сложен, протекает по различным схемам и зависит от многих факторов – физико-химического состояния сбраживаемого сусла, в значительной мере обусловленного сортом винограда, индивидуальных физиолого-биохимических свойств штамма, условий и режимов протекания брожения.

Наша задача состояла в изучении способности опытных дрожжей, выделенных с винограда, к продуцированию летучих соединений при их культивировании на высокосахаристом сусле, используемом для производства натуральных вин. Дрожжевые клетки культивировали на пастеризованном сусле из двух сортов винограда – Ркацители и Траминер с концентрацией сахаров 28,0 г/100 см3, для достижения которой вводили глюкозу. Двухсуточные дрожжевые разводки инокулировали в количестве 3% и проводили брожение до его естественной остановки. Концентрация остаточных сахаров в сброженном субстрате колебалась в пределах 0,4-2,4 г/100 см3, в зависимости от индивидуальных свойств штаммов.

Исследования биосинтезирующей способности дрожжей по изучаемому признаку, проведенные на 4

разных штаммах, два из которых -№№1,2, вводили в сусло Ркацители, а два других - №№3,4 – в Траминер, показали, что качественный состав идентифицированных альдегидов, кетонов, сложных эфиров и высших спиртов во всех образцах был идентичен и характерен для белых вин, полученных на дрожжах вида S. cerevisiae , а их количество варьировало по вариантам (табл. 1). Согласно полученным данным, карбонильные соединения представлены ацетальдегидом и ацетоном, продуцируемыми в количествах, мг/дм3 -13,5-24,2 и 0,3-1,2, соответственно. В группе сложных эфиров, образуемых при брожении под действием эстераз дрожжей, этилацетат закономерно превалировал во всех вариантах в 9-17 раз по отношению к метилацетату. Высшие спирты, наряду с этанолом синтезируемые при брожении, с одной стороны способствующие образованию аромата вин, а с другой, являясь токсичными примесями, значительно преобладали во всех образцах. Основная доля в их сумме приходилась на изоамиловый спирт, за ним следовали изобутанол и 1-пропанол, что в основном характерно для сивушных спиртов. Из алифатических спиртов также обнаружены 1-бутанол и гексанол, в практически равных количествах, мг/дм3: 1,2-2,1 и 1,4-1,8, соответственно. Штаммы незначительно различались по способности к продуцированию ароматического спирта фенилэтанола, наличие которого отмечалась в пределах 27,5–34,2 мг/дм3.

Вопрос об участии того или иного компонента в аромате и букете вин обычно рассматривается в тесной связи с его запахом, уровнем в среде и пороговой концентрацией. Известно, что из идентифицированных продуктов брожения неблагоприятное воздействие, в силу их резких неприятных, удушливых запахов могут оказать ацетальдегид и высшие спирты алифатического ряда - изоамилол, изобутанол, 1-бутанол. Другим спиртам - гексанолу и 1-пропанолу присущи фруктовый аромат и сладкий эфирный запах. Значительно облагораживает букет вин спирт с бензольным ядром 2-фенилэтанол, придающий ему оттенки розы, мёда. Эфирный, фруктово-ягодный запах присущ этилацетату, как всем сложным эфирам, образованным из алифатических кислот и спиртов. Подвижные жидкости с приятным ароматом представляют из себя низшие алифатические кетоны, представителем которых является ацетон. Приводимые в литературе значения пороговых концентраций летучих компонентов, образующих букет брожения, значительно колеблются, так как зависят от состава вин. Поэтому, выявление возможности влияния исследуемых соединений в количествах, продуцируемых опытными штаммами на органолептику вин, провели в сравнении с пороговыми концентрациям на воде [6]. Так, например, для эфиров она составляет 1,0 мг/ дм, вследствие чего даже малые количества этих соединений могут значительно отразиться на органолептической характеристике вина. Из идентифицированных высших спиртов, главным образом на аромат вин могут влиять изоамилол, гексанол и фенилэтанол, синтезируемые в количествах (табл. 1), значительно превышающих их пороговые концентрации - 3,0;7,0; 5,0 мг/дм3, соответственно. Низкие концентрации 1-пропанола,1-бутанола и изобутанола, у которых пороговые концентрации по воде составляют, мг/ дм3 300,0; 100,0 и 80,0, вероятно, в меньшей мере могут быть значимыми составляющими аромата. В сумме, количество высших спиртов во всех образцах варьировало незначительно, от 202,4 мг/дм3 до 236,9 мг/дм3, приближаясь к среднему уровню - 250 мг/дм3, характерному для сивушных спиртов, образующихся при сбраживании виноградного сусла [7]. Таким образом, летучий ароматообразующий комплекс, синтезируемый исследуемыми штаммами при естественном доступе кислорода, рН и температуре, благоприятных для бродильной активности дрожжей, в определенной мере свидетельствует об их нормальной метаболической деятельности в высокосахаристом сусле.

Таблица 1. Состав компонентов летучего комплекса сброженных субстратов

|

Показатели |

Массовая концентрация, мг/ дм3 |

|||

|

сусло / штамм |

||||

|

Ркацители-1 |

Ркацители-2 |

Траминер-3 |

Траминер-4 |

|

|

альдегиды |

||||

|

ацетальдегид |

13,5 |

16,4 |

18,2 |

24,2 |

|

кетоны |

||||

|

ацетон |

0,3 |

0,6 |

1,2 1 |

1,2 |

|

сложные эфиры |

||||

|

метилацетат |

1,2 |

1,3 |

2,1 |

1,9 |

|

этилацетат |

17,2 |

21,7 |

19,3 |

23,5 |

|

высшие спирты |

||||

|

пропанол-1 |

23,4 |

19,3 |

21,7 |

18,4 |

|

изобутанол |

30,8 |

31,5 |

28,1 |

19,6 |

|

бутанол-1 |

2,1 |

1,6 |

1,2 |

1,2 |

|

изоамилол |

145,5 |

150,0 |

132,5 |

127,6 |

|

гексанол |

1,5 |

1,6 |

1,8 |

1,4 |

|

фенилэтанол |

27,5 |

32,9 |

29,3 |

34,2 |

|

сумма высших спиртов |

230,8 |

236,9 |

214,6 |

202,4 |

Известно, что исходная концентрация углеводов и аминокислот, участвующих в биосинтезе высших спиртов, а также их количество, утилизированное при брожении, способны воздействовать на сумму и качественный состав образующихся высших спиртов, однако не все авторы подтверждают прямую коррелятивную связь между ними. Идентифицированные в условиях наших экспериментов сивушные спирты, образованные при утилизации 25,6-27,6 г/100 см3 сахаров, в зависимости от штамма, в количественном и качественном отношении находились в пределах, отмечаемых обычно в сухих белых виноматериалах, полученных из сусел с кондиционной для них сахаристостью [8]. Исследование опытных виноматериалов, полученных из сортов винограда Траминер и Пино-гри (сахаристость сусла 28,2 г/100 см3) по основным физико-химическим показателям показало варьирование их значений, свидетельствующее о различной степени проявления физиолого-биохимической активности опытных штаммов. Концентрации компонентов колебались в следующих пределах: этанол 14,2-14,7% об., остаточные сахара 0,4-1,2 г/100 см3, титруемые кислоты 7,0-8,1 г/дм3, летучие кислоты 0,4-0,9 мг/дм3, диоксид серы 7,3-12,8 мг/дм3, редуктоны 4,9-11,4 мг/дм3. Виноматериалы, полученные на основе жизнедеятельности опытных штаммов, способных к сбраживанию высокосахаристых сред имели хорошие органолептические характеристики и высокие дегустационные оценки. Экспериментальные образцы вин, были прозрачными, имели соломенный цвет, гармоничный вкус, тонкий нежный аромат с тонами, присущими данным сортам.

Выводы: исследования, направленные на поиск дрожжей-сахаромицетов, ассоциированных с виноградом, показали их целесообразность для скрининга ресурсных штаммов S.cerevisiae. Выявлена встречаемость среди природных популяций этого вида культур, способных к активному сбраживанию сред с повышенной концентрацией углеводов и формированию состава и качества сброженного субстрата, отвечающего требованиям, предъявляемым к натуральным винам различных типов.

Список литературы Биотехнологический потенциал дрожжей Saccharomy cescerevisiae, выделенных с виноградников Дагестана

- Бурьян, Н.И. Микробиология виноделия. 2-е изд. Доп.-Симферополь: «Таврия», 2002. 403 с.

- Бабьева, И.П. Методы выделения и идентификации дрожжей/И.П. Бабьева, В.И. Голубев. -М.; Пищевая промышленность, 1979. 116 с.

- Kurtzman, C.P. The yeasts, a taxonomic study/C.P. Kurtzman, J.W Fell (eds.) -Amsterdam et el.: Elsevier, 2011. 2080 p.

- Качалкин, А.В. Новые данные о распространении некоторых психрофильных дрожжевых Грибов в Московской области//Микробиология. 2010. Т. 79, №6. С. 843-847.

- Методы технохимического контроля в виноделии/под ред. В.Г. Гержиковой.-Симферополь: Таврида, 2009. 309 с.

- Шприцман, Э.М. Влияние приёмов стабилизации на летучие компоненты вин/Э.М. Шприцман, И.В. Аронина//Виноградарство и виноделие СССР. 1978. №4. С. 24-27.

- Родопуло, А.К. Основы биохимии виноделия. -М.: Легкая и пищевая пром-сть,1983. 239 c.

- Нилов, В.И. Химия виноделия/В.И. Нилов, И.М. Скурихин. -М.: «Пищевая промышленность», 1967. 441 с.