Биотехнологии в практике очистки сточных вод

Автор: Пузырева А.В., Занина И.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 6-2 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

Целью данной статьи является обоснование биотехнологий в практике при очистке сточных вод. Описаны методы и способы безопасной очистки шахтных и подземных вод. При формировании статьи были изучены труды Е. А. Ельчанинова, использованы наглядные таблицы, позволяющие доступно донести информацию читателю. При выборе средств и методов очистки сточных вод опираются прежде всего на качественный и количественный состав того сырья, которое нужно очистить. Выводом может послужить то, что на данный момент в Российской Федерации очистительные сооружения и гидростанции не стоят на месте и развиваются, исследуя новые, безопасные способы очистки сточных вод.

Биотехнологии, очистка, сточные воды, загрязнение, горная промышленность, полезные ископаемые, методы очистки

Короткий адрес: https://sciup.org/140283396

IDR: 140283396

Текст научной статьи Биотехнологии в практике очистки сточных вод

Влияние горной промышленности на водный бассейн прослеживается в загрязнении, изменении водного режима и засорении сточных вод. Именно поэтому даже в современных условиях, при весомом снижении угледобычи из угольных шахт, каждый год на поверхность откачивается примерно 1,5 млрд.м3 шахтных вод. Если учесть, что до 2000 года данный показатель составлял около 2,5 млрд.м3. Не маловажным моментом является то, что со сточными водами в природные водоемы поступает до 180 тыс. т механических и технических примесей, содержание количества минеральных солей приравнивается к 4 млн. т. [1].

При разработке и осуществлению мероприятий по охране природных вод имеют место три методологических принципа:

Первым и достаточно важным принципом является сохранение ресурсов и предотвращение нарушения качества вод, второй представляет собой рациональное использование сырья, если нарушение наблюдается, как таковое. Третьим принципом является восстановление качества и состояния, восполнения запасов в ходе процесса и после него.

Вышеизложенные принципы послужили разделению системы мероприятий по охране природных вод на 2 большие группы:

-

1 – можно отнести мероприятия, так называемого предохранительного характера, которые направлены на сохранение запасов, режимов, а также качества поверхностных и подземных вод.

-

2 – прежде всего относят меры восстановительного характера, которые включают в себя рациональное использование, очистку и возврат сточных вод в поверхностные водоемы, водотоки, подземные горизонты.

Если обратиться к трудам Е.А. Ельчанинова, то можно отметить, что большие объемы шахтных вод, которые поступают на поверхность ежегодно и сбрасываются в различные водоемы и водотоки, требуют принятия незамедлительных значительных затрат на их очистку. Целью данного сокращения объема откачиваемых шахтных вод является создание схемы перехвата дренажных вод. Для этого используют опережающие, восстающие и разгрузочные скважины, а также прием в специальные коллекторы, которые исключают смешение с шахтными водами и являются основным источником загрязнения их различными видами примесей. Такие воды находят своё применение в техническом водоснабжении, не применяя при этом дополнительную очистку. При наличии в дренажных водах газа и диоксида железа они подвергаются дополнительному комплексу мероприятий – аэрации.

Для того, чтобы не допустить загрязнения и засорения природных вод, дренажные и сточные воды в обязательном порядке подвергаются очистке. Выбор метода очистки напрямую зависит от физико – химических показателей: размера частиц, свойств, степени концентрации загрязняющих веществ, а также расхода вод и необходимой степени очистки.

Независимо от выбора метода очистки во всех случаях первой стадией является механическая очистка. Она предназначена для удаления взвесей и дисперсно-коллоидных частиц.

К способам механической и гидромеханической очистки относят: процеживание, отстаивание, которое в свою очередь делят на гравитационное и центробежное, фильтрование. Для последующей, особенно тщательной очистке сточных вод применяют отдельно или систематизировано следующие способы:

-

1 - физико-химические, к которым относится флотация, абсорбция, ионный обмен, дистилляция, обратный осмос, ультрафильтрация, кристаллизация;

-

2 – химические, содержат в себе нейтрализацию, коагулирование и флокулирование, окисление и восстановление – очистку реагентом;

-

3 - электрохимические при которых основным методом является электролиз;

-

4 - биологические;

-

5 - термические.

Одними из наиболее распространённых являются следующие методы очистки вод:

Примеси, которые представлены грубодисперсными частицами (суспендированными и эмульсированными) осаждают отстаиванием, флотацией, фильтрацией, осветлением, центрифугированием; если наблюдается в содержании сточных водах мелкодисперсные и коллоидные частицы применяют коагуляцию, флокуляцию, а также электрические методы.

При обнаружении в сточных водах неорганических соединений используют дистилляцию, ионообмен, обратный осмос, ультрафильтрацию, осаждение реагентом, электрические и охлаждающие методы.

Для очистки от органических соединений используют:

-

1 - регенерационные методы, к которым относят экстракцию, абсорбцию, флотацию, ионообмен;

-

2 - реагентные методы;

-

3 - деструктивные методы, которые содержат в себе биологическое, жидкофазное и электрохимическое окисление, озонирование, а также хлорирование.

При необходимости очистки от газов и паров широко применяют отдувку, нагрев, реагентные методы, а при уничтожении вредных веществ неизменным способом является термическое разложение.

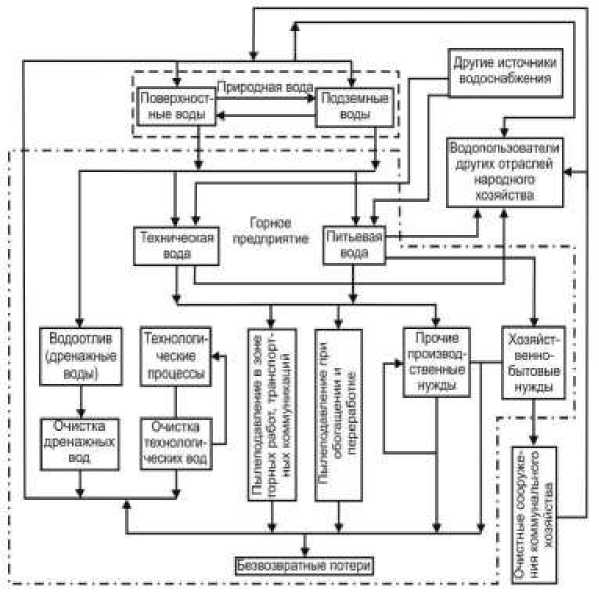

Ниже представлена схема, свидетельствующая о рациональном использовании и охране водных ресурсов на примере горного предприятия. (Рис.1)

Рисунок 1 - Схема водопользования и водопотребления шахтного предприятия

При целесообразном выборе технологических схем очистки и налаживания очистных сооружений была разработана система физикохимических свойств шахтных вод, которая в результате упрощает учет влияния состава на санитарное состояние водоемов.

В большинстве случаев шахтные воды загрязнены взвешенными веществами, которые представлены мелкими частицами угля и породы, коллоидными частицами, различного рода бактериями. Чаще всего воды обогащены растворенными химическими веществами, могут содержать поверхностно-активные вещества и нефтепродукты. Качественный и количественный состав шахтных вод достаточно разнообразен и сильно разнится по угольным бассейнам, месторождениям и районам.

По данным института ВНИИОС степень минерализации шахтных вод подразделяется на две группы: пресные (сухой остаток составляет до 1г/л) и солоноватые (сухой остаток более 1г/л). [2]

Более подробная информация о разновидностях минерализации содержится в таблице 1. (Табл.1).

Таблица 1 – Классификация сточных вод по степени минерализации

|

Воды |

Минерализация, г/л |

|

Пресные |

До1 |

|

Слабосолоноватые |

1-3 |

|

Солоноватые |

3-5 |

|

Сильносолоноватые |

5-10 |

|

Соленые |

10-25 |

|

Сильносоленые |

25-50 |

|

Рассолы |

Свыше 50 |

Уровень кислотности шахтных вод характеризуется присутствием свободной серной кислоты и концентрацией водородных ионов (рН).

Загрязнения, которые представлены в виде чистого угля, масел, используемых для смазки шахтного оборудования, продуктов жизнедеятельности живых организмов, которые в своём составе имеют углерод, называются органическими. Они могут быть, как в растворённом, так и в взвешенном состоянии. Взвешенные вещества представляют собой угольные и породные частицы, качественные свойства которых зависят от морфологического состава ископаемого угля и вмещающих пород [3].

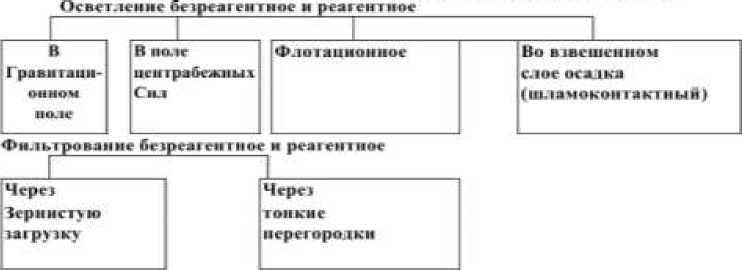

Выбор способа очистки шахтных вод зависит от их физикохимических свойств и климата угольного месторождения. На рисунке 2 предложены самые распространённые методы очистки шахтных вод. (Рис.2).

Мето ты очистки шахтных и карьерных вод от ммшеиних веществ

Рисунок 2- Методы очистки шахтных вод от взвешенных веществ

Наиболее популярными в практике обессоливания служат биотехнологические методы. Природные биоценозы отличаются тем, что за счет деятельности микроорганизмов, микроводорослей, они достаточно эффективно обезвреживают сточные воды, причем в стоимостном выражении уступают технологическим схемам [4].

Для того, чтобы правильно выбрать активный биоценоз микроорганизма следует ориентироваться на макрофитов, которые являются постоянными обитателями местных водоемов. Примером может послужить властвующее растение водоемов Ростовской области - тростник [5].

Сущностью биологического обессоливания служит подбор и внесение в водосток и водоем системы определенных растительных и животных организмов, которые поглощают и нейтрализуют огромное количество загрязнителей. В результате корректировки различных сообществ система водоотведения превращается в естественную гидроботаническую очистную систему.

Комплексом сооружений, которые способствуют снижению солесодержания в стоках является система гидросооружений, служащая для размещения иммобилизованных организмов-агентов [6].

Бурный рост водорослей и надводной растительности способствует извлечению из водоемов разных органических и минеральных загрязнений, которые используются растениями, как питательный субстрат. Полученная биомасса водорослей практически без дополнительной переработки используется, как кормовая добавка для животных [7].

Основанием сформированного состава вида и прироста биомассы высшей водной растительности является прогноз возможности обессоливания шахтных вод при использовании биологических прудов по установленным нормативным значениям. Система построек биологического обессоливания шахтных вод имеет вид комплекса систем гидросооружений, которые включают:

-

- блок инокуляции № 1, состоящий из 3-х параллельно включенных по воде секций с возможностью отключения каждой секции, которые на входе и выходе имеют узел аэрации (падающая струя);

-

- первичный пруд-накопитель емкостью не менее 1,5 суточного объема сброса шахтной воды, емкость пруда принята 70000 м3;

-

- блок инокуляции №2, состоящий из 3-х секций, аналогичных блоку инокуляции №1;

-

- каскад из 5-ти мелководных прудов с плоским дном и глубиной не более 0,8 м, с рассредоточенным выпуском и сливом, общим временем пребывания воды не менее 2^2,5 суток, емкость прудов принята - 10000 м3.

-

- блок инокуляции № 3, состоящий из 2-х секций по аналогии с блоком инокуляции № 1;

-

- пруд-накопитель очищенной воды с рассредоточенным выпуском и сливом, плоским дном, емкостью 7000 м3.

При входе в каждую секцию крепятся шибера для возможности перекрытия потока.

В каналах секций устанавливаются кассеты иммобилизованными микроорганизмами и водорослями. Каждый блок инокуляции снабжается кран-балкой (для установки кассет в секции). В холодное время года секции укрываются щитами с армированной пленкой [8].

Известно, что неоднократно используют в качестве биофлокулянтов некоторых микроорганизмов. Они распространены в практике очистки сточных, рекультивации земель и т.д. В качестве биофлокулянтов служит биомасса микроорганизмов, определение биополимеров, выделенных из культуральной жидкости. Следует отметить, что биофлокулянты гораздо дешевле синтетических, хотя их расход больше.

Стоит отметить, что использование биофлокулянтов в практике очистки шахтных вод полностью согласуется с природными циклами и решает экологические проблемы горного производства. По – моему мнению, наиболее целесообразно использование в качестве биофлокулянтов широко используемых биоценозы, примером служит активный ил или отходы других производств.

Биофлокуляция объясняется наличием слизеобразующих капсульных форм микроорганизмов, характерным представителем которых является слабо заряженная грамотрицательная бактерия, которая способна к синтезу значительных количеств экзополимеров углеводной природы [9].

Микробные экзополимеры обладают различной флоколирующей активностью в отношении нейтральных, катион-, анионактивных коллоидов. Активный ил синтезирует анионактивные экзополимеры. Использование активного ила в качестве биофлокулянта зависит от условий аэрации [10].

Таким образом, работая над данной темой, я могу сделать вывод, что рассмотренные методы и проработанный материал очистки шахтных вод могут быть положены в основу модернизации технологических схем на конкретном угледобывающем предприятии, что повлечёт за собой увеличение санитарного и эпидемиологического характера в окружающей территории.

Список литературы Биотехнологии в практике очистки сточных вод

- Певзнер, М.Е. Экология горного производства/ М.Е. Певзнер, В.П. Костовецкий. - М.: Недра,2010. - 235с.

- Монгайт, И.Л., Очистка шахтных вод / К.Д Текиниди, Г.И Николадзе -М: Недра, 2011. - 173 с.

- Долина Л.Ф. Сточные воды предприятий угольной промышленности и методы их очистки: справочное пособие / Л.Ф. Долина. - Днепропетровск, Молодежная экологическая лига Приднепровья, 2000 - 61 с.

- Субботина, Ю.М. Эколого-экономический менеджмент очистных сооружений и экономическая эффективность от внедрения сооружений естественной биологической очистки сточных вод / Ю.М. Субботина // Международный научный журнал «Наука и Мир». №1 (1). 2013, 127 - 132 с.

- Долженко Л.А., Вильсон Е.В. Биотехнологии в практике очистки и обессоливания шахтных вод/ Долженко Л.А. // Успехи современной науки и образования №1 (1). 2017. - 91-95с.

- Калайда, М.Л., Борисова С.Д. Аккумулирование загрязняющих веществ водными растениями и возможности утилизации растительной массы / М.Л. Калайда // Бутлеровские сообщения. Т. 21. №9. - 2010. - 33 - 39с.

- Морозов Н. В., Морозов В. Н. Обессоливание природных и сточных вод организмами водных систем/Н.В. Морозов // Вестник ТГГПУ. 2004. №2. с. 139 - 155.

- Kuhn S. P., Pfister R. M. Adsorption of mixed metals and cadmium by calcium-alginate immobilized Zoogloea ramigera. A.ppl. Microbiol. Biotechnol. 2010, 31(5-6), 513-618. DOI: 10.1007/BF00270805

- Subramanian S. В., Yan S., Tyagi R. D., Surampalli R. Y. Characterization of extracellular polymeric substances (EPS) extracted from both sludge and pure bacterial strains isolated from wastewater sludge for sludge dewatering. Abstract of Conference, Proceedings on Moving Forward Wastewater Biosolids Sustain ability: Technical, Managerial, and Public Synergy, New Brunswick, Canada. 24-27 June 2007.

- Grechushkina N. N. Preparation of biologically active substances, and the individual components of the microbial cells. Polysaccharides. Industrial microbiology. Egorov N. S. (Ed.). Moscow: Vysshaya shcola. 2013, P. 389-399. (In Russian).