Биотические кризисы как результат интенсивного распыления естественных и антропогенных аэрозолей в атмосфере Земли

Автор: Злобин А.А., Предтеченская Е.А., Злобина О.Н.

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 1 т.3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140220438

IDR: 140220438

Текст статьи Биотические кризисы как результат интенсивного распыления естественных и антропогенных аэрозолей в атмосфере Земли

В настоящее время специалистами различных научных направлений рассматриваются негативные последствия глобального потепления и обсуждаются способы «охлаждения» нашей планеты. Б. Воннегут в 1946 г. предложил распылять в атмосфере микроскопические кристаллы AgI в качестве ядер для конденсации водяного пара с целью образования («засева») облаков [11]. Лауреат Нобелевской премии по химии П. Крут-цен разработал концепцию активного воздействия на климатические и метеорологические процессы посредством распыления аэрозольных частиц в стратосфере для отражения солнечного излучения [8]. Изучая состав и свойства газов, выделяющихся в окружающую среду в результате антропогенной деятельности, учёные установили, что не все из них являются парниковыми, некоторые тормозят нагревание поверхности Земли, например, молекулы SO2, которые действуют аналогично микролитам AgI. Этот газ кроме антропогенного источника имеет также естественное вулканическое происхождение, поэтому П. Крутцен считает возможным его масштабное использование в составе аэрозолей, хотя признаёт, что лучшим решением будет сокращение вредных выбросов. Российские учёные исследовали последствия аэрозольных распылений на экстремальные гидрометеорологические процессы и ситуации [4]. Они пришли к заключению, что под влиянием даже относительно небольшого физического, химического воздействия на атмосферные процессы климатические изменения могут развиваться как в желательном, так и в нежелательном для человечества направлении. Такой вариант решения проблемы глобального потепления смоделирован в результате наблюдений за современными извержениями вулканов, сопровождающимися эксгаляциями газов и пепла в высокие слои атмосферы. Вулкан Пинатубо (Филиппинские о-ва) в 1991 году выбросил в тропическую стратосферу почти 20 млн тонн SO2, а также большие объемы пепла и пыли, которые за год распространились по всему миру и способствовали понижению средней температуры в северном полушарии на 0,50,6°C [12]. Эти данные были получены благодаря современному метеорологическому мониторингу, в то же время оперативная масштабная оценка влияния катастрофических извержений на биоту до сих пор не разработана. Многие палеонтологи считают активную вулканическую деятельность одной из причин вымирания таксонов различных фаунистических групп в прошлых геологических эпохах, поэтому комплексное биолито-геохимическое изучение осадочных толщ, содержащих пепловые горизонты, представляется весьма актуальным [1, 2].

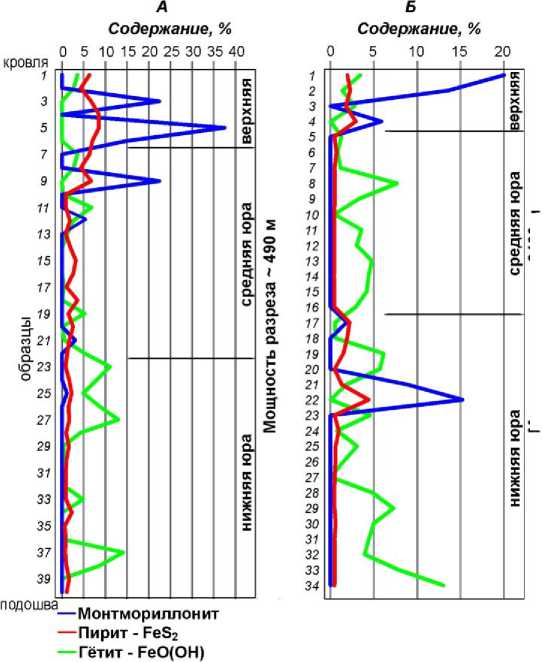

Особенность пепловых прослоев в терригенных отложениях, накопившихся на значительном удалении от эруптивного центра, состоит в их площадном распространении (n*103 и более км2) при небольшой, но выдержанной по простиранию мощности (от n*10-2 до n*102 см). Диагностика пепловых частиц, представленных вулканическим стеклом, часто затруднена из-за их интенсивного замещения вторичными глинистыми компонентами - смешанослойными минералами типа гидрослюда-монтмориллонит [3]. Поэтому предполагается, что увеличение их количества, в целом, и монтмориллонита в частности, характерно для прослоев, обогащенных пирокластикой. Сера присутствует в отложениях в виде аутигенных минералов (сульфатов, сульфидов), значительно реже как самородная (элементарная). Авторами данной работы был проведён сравнительный анализ содержаний монтмориллонита и минералогических форм серы в глинистых морских отложениях юры Сибири. Для этого рассчитан минералогический состав осадков по методике Розена с использованием данных рентгенофлуоресцентного анализа, результатов определения химическими методами аутигенно - минералогических форм железа и серы, и содержания органического углерода на экспресс-анализаторе АН-7529 [7]. Согласно результатам пересчёта, сера в породах связана, главным образом, с железом и образует сульфидные соединения. В изученных разрезах установлена следующая закономерность: с увеличением содержания монтмориллонита возрастает количество сульфидов железа (рис. 1).

Вероятно, повышенные концентрации серы связаны с её поступлениями в бассейн седиментации вместе с пеплопадами и в виде кислотных осадков (1):

SO2 + H2O = H2SO3 (1)

Если вулканические извержения сопровождались масштабными пожарами, то в атмосфере также накапливался угарный газ - CO, в результате его взаимодействия с SO2 на пепловых частицах могла осаждаться элементарная сера (2):

SO2 + 2CO = 2CO 2 + S (2)

Накапливаясь в осадке, сера включалась в цикл бактериального восстановления сульфатов, который по современным представлениям может протекать не только в анаэробной зоне. Оказалось, что многие суль-фатредуцирующие прокариоты толерантны к кислороду и растут в его присутствии при концентрации близкой к атмосферной. Некоторые из них не только восстанавливают сульфат, но и используют кислород в качестве конечного акцептора электронов. Экспериментально установлено, что скорость сульфатредукции в окисленных осадках может достигать 60 нмоль/см3/сутки при «кормлении» бактерий радиоактивным сульфатом 35SO4 (Карначук и др., 2009). Следует учитывать, что это энергоёмкий процесс, так как степень окисления серы меняется с +6 (в соединении SO42-) до -2 (в составе H2S) (3):

2CH 2 O + SO42- + 2H+ = 2CO 2 + H2S + 2H 2 O (3)

где CH2O формальдегидная часть разлагающегося органического вещества. Предполагается, что выделившийся сероводород реагирует с ионами металлов, осаждая их в виде сульфидов.

Мощность разреза - 2400 м

Рис. 1. Распределение монтмориллонита, пирита и гё-тита в юрских отложениях севера Сибири: А - в обнажениях полуострова Юрюнг-Тумус (бухта Нордвик); Б - в сводном разрезе, вскрытом скважинами восточной части Енисей-Хатангского бассейна.

Моделирование естественного хемогенного низкотемпературного образования сульфидов железа в осадочных породах, проведённое российскими и зарубежными исследователями показало, что процесс происходит через промежуточные фазы - гидротроилит, точи-линит и др. [6, 10]. Меньшее количество энергии стараются использовать и организмы, например, вид

Thiocapsa thiozimogenes восстанавливает FeO(OH) до гидроксид-сульфида (Fe(HS)2*nH2O), затем трансформирующегося в FeS 2 (пирит). Учитывая все вероятные варианты биохемогенного образования сульфидов железа, можно предполагать, что популяция сульфатреду-цирующих бактерий может активно развиваться в различных условиях при большом количестве продуктов необходимых для метаболизма. Существование в широком диапазоне физико-химических параметров (температур, pH среды, аэробной и анаэробной зонах осадка и др.) позволяет им доминировать в среде обитания. Подобным образом в юрском морском бассейне на территории Сибири могли образоваться интенсивно пири-тизированные глинистые породы, содержащие преобразованный вулканогенный (пепловый) материал.

Обзор опубликованных научных работ, в которых осадочные разрезы разного возраста представлены в виде литологических колонок с детальной фаунистической характеристикой, показал, что вымирание таксонов (видов, родов) часто приурочено к уровням с интенсивной сульфидизацией (пиритизацией). Этот факт требует тщательного изучения. В целом, железосерные органические и неорганические кластеры, широко распространены в природе, некоторые из них имеют подобное строение, например, структура 4Fe-4S- ферредоксина (белка) аналогична кристаллической ячейке 4Fe-4S грейгита (минерала) [9]. Исследователями обнаружены ферредоксины бактериального типа, которые по неизвестным причинам утратили способность связывать железосерные кластеры. Недостаточное понимание вышеописанных процессов вызывает сомнения в разумности масштабного использования серы в аэрозолях для решения проблем глобального потепления.

Р. 6-12.

Список литературы Биотические кризисы как результат интенсивного распыления естественных и антропогенных аэрозолей в атмосфере Земли

- Ахметьев М.А. Биотические глобальные и региональные кризисы мезозоя и кайнозоя, их причины и палеонтологические свидетельства//Эволюция органического мира и биотические кризисы: Материалы LVI сессии Палеонтологического общества при РАН (Санкт-Петербург, 5-9 апреля 2010 г.), 2010. -С. 17-18.

- Бяков А.С. Геологические и биотические события перми Северо-Востока Азии//Эволюция органического мира и биотические кризисы: Материалы LVI сессии Палеонтологического общества при РАН (Санкт-Петербург, 5-9 апреля 2010 г.), 2010. -С. 38-39.

- Ван А.В., Казанский Ю.П. Вулканокластический материал в осадках и осадочных породах. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1985. -128 с.

- Гинзбург А.С., Губанова Д.П., Минашкин В.М. Влияние естественных и антропогенных аэрозолей на глобальный и региональный климат//Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). -2008. -Том LII, № 5. -С. 112-119.

- Карначук О.В., Герасимчук А.Л., Бэнкс Д., Френгстад Б., Стыкон Г.А., Тихонова З.Л., Каксонен А.Х., Пухакка Я.А., Яненко А.С., Пименов Н.В. Бактерии цикла серы в осадках хвостохранилища добычи золота в Кузбассе//Микробиология. -2009. -Том 78, № 4. -С. 535-544.

- Козеренко С.В., Колпакова Н.Н., Органова Н.И., Русаков В.С., Фадеев В.В. Экспериментальная модель образования сульфидов железа в осадочных и гидротермально-осадочных процессах. : отчет о НИР/НИОКР, грант РФФИ 97-05-64573-а, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=750242.

- Розен О.М., Аббясов А.А., Мигдисов А.А., Ярошевский А.А. Программа MINLITH для расчёта минерального состава осадочных пород: Достоверность результатов в применении к отложениям древних платформ//Геохимия. -2000. -№ 4. -С. 431-444.

- Crutzen P.J. Albedo enhancement by stratospheric sulfur injections: a contribution to resolve a policy dilemma? Climatic Change (2006) 77: 211-219 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-006-9101-y

- Russell M.J., Hall A.J. From geochemistry to biochemistry: Chemiosmotic coupling and transition element clusters in the onset of life and photosynthesis//The Geochemical News. -2002. -Vol. 13. -Р. 6-12.

- Schoonen M.A. A., Barnes H.L. Reactions forming pyrite and marcasite from solution: I. Nucleation of FeS 2 below 100 C//Geochimica et Cosmochimica Acta. -1991. -Vol. 55, № 6. -Р. 1495-1504.

- Weather and Climate Modification Problems and Prospects. Vols. I and II, National Academy of Sciences-National Research Council, Publ. № 1350. Washington D.C., 1966.

- Wilson, J. C. et al. In-situ observations of aerosol and chlorine monoxide after the 1991 eruption of Mount Pinatubo: Effect of reactions on sulfate aerosol//Science. -1993. -№ 261. -Р. 1140-1143.