Биотопическое распределение земноводных (Amphibia) в Среднем Поволжье

Автор: Файзулин А.И.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные по биотопическому распределению амфибий и анализ видового состава земноводных в их типичных местообитаниях. Исследовано 10 открытых наземных (луг, степь, пашня), 10 закрытых наземных (лесные массивы) и 10 приводных (водоемы) биотопов, а также 10 экотонов лесных и открытых биотопов. Установлена специфика распределения отдельных видов в зависимости от факторов среды, в том числе уровня кислотности (рН) нерестовых водоемов. Дана характеристика биотопического распределения популяционных систем зеленых лягушек, а также «восточной» и «западной» криптических форм зеленой жабы и озерной лягушки.

Земноводные, Среднее Поволжье, биотопы, ассамблеи, факторы среды

Короткий адрес: https://sciup.org/148331283

IDR: 148331283 | УДК: 597.6/.9(470.43) | DOI: 10.24412/2073-1035-2025-34-2-27-41

Текст научной статьи Биотопическое распределение земноводных (Amphibia) в Среднем Поволжье

В первый период исследования амфибий Среднего Поволжья, отмечены единичные сведения о их находках в различных биотопах, около рек: «Напоследок ехали мы ко впадающей в Кинель нарочитой речке Забрай [р. Сарбай]. <…> При сей речке скакали в сумерках по траве отменные с пестрыми крапинами непроворные лягушки ...» (Паллас, 1773, с. 303)», в реках и озерах: «Река Ток, а особливо небольшие озера на ее низменностях находящиеся, наполнены черепахами и такими же кричащими лягушками, коих много в Яике [р. Урал] водится» (Паллас, 1788, с. 79). Данные о биотопах отдельных видов указаны позднее в региональных работах (Рузский, 1894; Силантьев, 1894; Зарудный, 1896; Житков, 1900), обобщены в сводке для Российской империи А.М. Никольского (1918).1

В первой половине XX века выходит первая специализированная работа «Обзор стационарного распределения позвоночных животных в Ка-дадинском опытном лесничестве Пензенской области» И.И. Барабаша (1939), где представлены данные о биотопическом распределении трех видов земноводных. Ранее публикуются сведения для Бузулукского бора (Положенцев, 1935). Также данные о биотопическом распределении приводятся в книгах по Среднему Поволжью (Положенцев, 1937, 1941).

Особое внимание биотопическому распределению амфибий уделяется в исследованиях В.И. Гаранина (1965, 1968, 1983) с соавторами (Гаранин, Ушаков, 1969; Корчагина, Гаранин, 1996; Гаранин, Павлов, 2004). Изучается биото-пическое распределение амфибий в условиях трансформации местообитаний прибрежных биогеоценозах Куйбышевского водохранилища (Ушаков, 1968; Шалдыбин, 1977), урбанизированных территорий – г. Саранска (Ручин и др., 2003), г. Тольятти и г. Самара (Бакиев и др.. 2003б; Файзулин и др., 2013; Кузовенко, 2018; Файзулин, 2018).

Позднее был проведен анализ биотопического распределения трех видов зеленых лягушек ( Rana esculenta complex) Поволжья в целом (Ру-чин и др., 2009), а также отдельных территорий, например, Мордовского заповедника (Ручин и др., 2019). Исследования проведены для земноводных Окского (Шалдыбин, 1972), Башкирского (Шошева, 1985) и Жигулевского (Бакиев и др., 2003а) заповедников, а также сеголетков чесночницы Палласа в Удмуртии (Борисовский, 1999).

В 2002 г. опубликована монография «Материалы к кадастру амфибий и рептилий бассейна Средней Волги», включающая разделы по Нижегородской (Пестов и др., 2002) Самарской (Бакиев, Файзулин, 2002), Ульяновской (Кривошеев и др., 2002), Пензенской (Ермаков и др., 2002) областям и республикам Мордовия (Астрадамов и др., 2002), Татарстан (Галеева и др., 2002).

Выходят публикации, где включен анализ распределения по биотопам, для Республики Мордовия (Ручин Рыжов, 2006), Ульяновской (Кривошеев, 2008), Саратовской (Шляхтин и др., 2014; Табачишин и др., 2024) и Самарской (Файзулин и др., 2013) областей, а также в целом для Среднего Поволжья (Файзулин, 2019, 2022), Уралу и сопредельным регионам (Вершинин, 2007; Дебело, Чибилев, 2013), а также бывшему СССР (Кузьмин, 1999, 2012).

По опубликованным данным, на территории Среднего Поволжья обитает 12 видов амфибий (Файзулин, 2019, 2022; Dufresnes et al., 2019; Dufresnes, Litvinchuk, 2022). Это – обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758), гребенчатый тритон Triturus cristatus (Laurenti, 1768), краснобрюхая жерлянка Bombina bombina (Linnaeus, 1761), чесночница Палласа Pelobates vespertinus (Pallas, 1771), серая, или обыкновенная жаба Bufo bufo (Linnaeus, 1758), зеленая жаба Bufotes viridis (Laurenti, 1768), восточная, или жаба Палласа Bufotes sitibundus (Pallas, 1771), травяная лягушка Rana temporaria Linnaeus, 1758, остромордая лягушка Rana arvalis Nilsson, 1842, прудовая лягушка Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), озерная лягушка Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) и съедобная лягушка Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Из 12 видов земноводных 5 включают таксоны, которые имеют в составе значительную долю криптиче-ских и гибридогенных форм: в группе чесночниц ‒ род Pelobates, для зеленых жаб – род Bufotes и в гибридогенном комплексе зеленых лягушек – род зеленая (водная) лягушка Pelophy-lax (Borkin et al., 2003; Ермаков и др., 2013, 2014; Файзулин и др., 2017, 2018а,б; Zamaletdinov et al., 2025). В целом, особенности биотопического распределения гибридогенных и криптических форм изучены в регионе недостаточно, в том числе из-за сложности идентификации.

Цель настоящей работы – обобщить и дополнить данные о характере биотопического распределения земноводных в Среднем Поволжье.

Материалы и методы

Анализ видового состава земноводных проведен нами в их типичных местообитаниях (рис. 1). Для определения характеристик видов, населяющих разнотипные биотопы, использован термин «ассамблея» – «… все земноводные, которые встречаются в местообитании в конкретное время ...» (Измерение и мониторинг..., 2003).

Нами выделены ассамблеи открытых, лесных и приводных биотопов, а также экотонов (переходных участков) открытых и лесных биотопов. Статистическая обработка полученных материалов выполнялась в среде пакета прикладных статистических программ.

Результаты и обсуждение

Исследовано 10 открытых наземных (луг, степь, пашня), 10 закрытых наземных (лесные массивы) и 10 приводных (водоемы) биотопов, а также 10 экотонов лесных и открытых биотопов (рис. 1, табл. 1-3). Земноводные открытых биотопов (участки степи, пашня) представлены 5 видами. Это краснобрюхая жерлянка, чесночница Палласа, зеленая и восточная жабы, остромордая лягушка (табл. 1). В 9 из 10 обследованных биотопов доминирует по численности обыкновенная чесночница. В условиях высокой влажности на заболоченных участках обнаружены краснобрюхая жерлянка (1) и остромордая лягушка (2).

Таблица 1

Видовой состав и оценка численности земноводных открытых биотопов Среднего Поволжья

Table 1

Species composition and estimation of amphibian abundance in open biotopes of the Middle Volga region

|

Виды |

Географический пункт |

|||||||||

|

1* |

2** |

3* |

4* |

5* |

6* |

7* |

8* |

9* |

10* |

|

|

Bombina bombina |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

|

|

Bufotes viridis |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

|

Bufotes sitibundus |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

|

Pelobates vespertinus |

++ |

– |

++ |

++ |

++ |

– |

– |

++ |

– |

++ |

|

Rana arvalis |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

Примечания: 1 – окрестности пос. Тимашево (заросшая травостоем грунтовая дорога), 2 – окрестности горы Три Мара (участок степи), 3 – с. Шелехметь (заросшая пашня), 4 – с. Мордово (терраса), 5 – с. Сосновый Солонец (выпас), 6 – урочище Грызлы (участок степи), 7 – окрестности с. Красносамарское (заболоченный луг), 8 – окрестности с. Верхний Сускан (заболоченный луг), 9 – гора Змеиная (каменистая степь), 10 – окрестности с. Мосты (пашня).

*Самарская область, **Саратовская область; «–» вид отсутствует, «+» единичные находки, «++» вид обычен.

В трех биотопах, где почвы представлены твердым грунтом - на возвышенностях (каменистые степи Жигулевских гор) и в степи на юго-востоке региона (Саратовская область, окрестности г. Три Мара; урочище Грызлы в Самарской области) - обитает только зеленая жаба.

Сходные данные имеются для северо-востока региона - Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Гаранин, 1983, с. 94): «Чесночница избегает каменистых почв, хотя зеленая жаба охотно на них поселяется, экологически замещая первый вид амфибий ...».

б)

г)

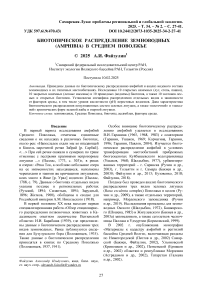

Рис. 1. Биотопы амфибий Среднего Поволжья: а) пруд в лесном массиве; б) крупное озеро в лесном массиве; в) небольшое озеро в лесном массиве, г) открытый степной участок; д) закрытый лесной участок; е) пруд на открытом участке.

Fig. 1. Amphibian biotopes of the Middle Volga region: a) a pond in a wooded area; b) a large lake in a wooded area; c) a small lake in a wooded area; d) an open steppe area; e) a closed forest area; f) a pond in an open area.

е)

Для приводных биотопов отмечено 8 видов амфибий - обыкновенный и гребенчатый тритоны, краснобрюхая жерлянка, травяная, остромордая, прудовая, озерная и съедобная лягушки (табл. 3).

В лесных биотопах обитает 9 видов - обыкновенный и гребенчатый тритоны, краснобрюхая жерлянка, чесночница Палласа, серая жаба, травяная, остромордая, прудовая и озерная лягушки (табл. 2). В лесных массивах степной зоны отмечена чесночница Палласа. В период размножения все виды амфибий, так или иначе, становятся гидрофилами. В «сухопутной» части жизненного цикла (после зимовки, метаморфоза, периода размножения) по отношению к воде виды сильно различаются - от наиболее гидрофильных (краснобрюхая жерлянка, все зеленые лягушки, особенно озерная) до мезофильных (зеленая жаба и восточная жаба). Промежуточное положение между гигрофилами и гидрофилами занимают оба вида тритонов, так как на южной периферии распространения «водная часть» жизненного цикла удлиняется, в особенности у гребенчатого тритона (Гаранин, 1983).

К гигрофилам можно отнести травяную лягушку, населяющую участки вблизи постоянных водоемов, выхода грунтовых вод, ручьев, а также серую жабу и остромордую лягушку. Мезофилами являются чесночница Палласа, зеленая жаба и восточная жаба. Последний вид населяет наиболее обедненные влагой биотопы - остепнен-ные и каменистые склоны. Наиболее эвритопный среди водных амфибий вид - озерная лягушка, среди наземных амфибий - зеленая жаба.

Распределение по биотопам трансзональных видов (населяющих две и более природные зоны) происходит в соответствии с «правилом смены стаций» (Бей-Биенко, 1959; Гаранин, 1983).

Таблица 2

Видовой состав и оценка численности земноводных лесных биотопов Среднего Поволжья

Table 2

Species composition and abundance assessment of amphibian forest biotopes of the Middle Volga region

|

Виды |

Географический пункт |

|||||||||

|

1* |

2* |

3* |

4* |

5* |

6* |

7* |

8* |

9* |

10** |

|

|

Lissotriton vulgaris |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

+ |

— |

+ |

|

Triturus cristatus |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

+ |

|

Bombina bombina |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

|

Pelobates vespertinus |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

+ |

+ |

++ |

— |

|

Bufo bufo |

— |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

+ |

|

Pelophylax ridibundus |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Pelophylax lessonae |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

|

Rana arvalis |

++ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Rana temporaria |

+ |

— |

— |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

Примечания : 1 - окрестности с. Бахилово, 2 - окрестности с. Бахилова Поляна, 3 - Бузулукский бор, 4 - окрестности с. Смолькино, 5 - пос. Гудронный, 6 - окрестности с. Климовка, 7 - Новинский бор, 8 - Красноглин-ский лес, 9 - Красносамарский лес, 10 - парк «Винновская Роща».

*Самарская область, ** Ульяновская область; «-» вид отсутствует, «+» единичные находки, «++» вид обычен.

Таблица 3Видовой состав сообществ амфибий приводных биотопов (водоемов) Среднего Поволжья

Table 3

Species composition of amphibian communities of drive biotopes (reservoirs) of the Middle Volga region

|

Виды |

Географический пункт |

|||||||||

|

1* |

2* |

3** |

4* |

5*** |

6* |

7** |

8* |

9* |

10* |

|

|

Lissotriton vulgaris |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Triturus cristatus |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Bombina bombina |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Pelophylax ridibundus |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Pelophylax lessonae |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

+ |

— |

+ |

|

Pelophylax esculentus |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Rana arvalis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Rana temporaria |

— |

— |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

— |

— |

Примечания: 1 - оз. Клюквенное, 2 - озеро у пос. Мехзавод, 3 - озеро в пойме р. Большой Черемшан (окрестности г. Димитровграда), 4 - пруд у бывш. пос. Гудронный (179 квартал Жигулевского заповедника), 5 - пруд в окрестности с. Волхонщино, 6 - пруд в с. Бахилово, 7 - пруды парка «Винновская Роща», 8 - озеро у пос. Горский, Красносамарский лес; 9 - оз. Лебяжье (Борский район), 10 - озера у пос. Круглинский.

*Самарская область, **Ульяновская область, ***Пензенская область; «-» вид отсутствует, «+» единичные находки, «++» вид обычен.

Наиболее четко смена стаций выражена у остромордой лягушки: при переходе от лесной зоны к степной вид населяет все более увлажненные биотопы, встречаясь на юге региона только в поймах рек. Травяная лягушка в лесостепной зоне также обитает чаще у водоемов (летом особи находятся в дневное время в воде) и на участках с увлажненной почвой.

Зеленая жаба в лесной зоне и лесостепной зоне населяет открытые участки, а восточная жаба заселяет ксерофитные стации - каменистые степи, в степной зоне и на участках полупустынь тяготеет к пойменным территориям. Большинство амфибий является синтопическими видами: обитают в одном и том же биотопе или экотоне (табл. 4).

Таблица 4

Аллотопические и синтопические виды амфибий (после периода размножения) Среднего Поволжья

Table 4

Allotopic and syntopic amphibian species (after the breeding season) of the Middle Volga region

|

Виды |

•й |

<и В-4 |

53 о ^ |

<и к |

^ |

05 |

<и К 05 |

<и К О S а; |

к 0/ |

<и ^ 0/ |

•й с 53 ^ |

■2 g s' |

|

L. vulgaris |

— |

-/2/3 |

-/-/- |

-/1/- |

-/1/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/4 |

-/-/4 |

-/-/- |

-/3/5 |

-/1/3 |

|

T. cristatus |

Слп |

— |

-/-/- |

-/1/- |

-/1/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/2 |

-/1/2 |

-/-/- |

-/2/3 |

-/-/1 |

|

B. bombina |

А |

А |

— |

-/2/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/7 |

-/-/6 |

-/-/1 |

-/2/8 |

-/-/- |

|

P. vespertinus |

Сл |

Сл |

Сл |

— |

-/-/- |

5/-/- |

1/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

2/4/- |

-/-/- |

|

B. bufo |

Сл |

Сл |

А |

А |

— |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/1/- |

|

B. viridis |

А |

А |

А |

Со |

А |

— |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

2/-/- |

-/-/- |

|

B. sitibundus |

А |

А |

А |

Со |

А |

С |

— |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

-/-/- |

|

P. ridibundus |

Сп |

Сп |

Сп |

А |

А |

А |

С |

— |

-/-/5 |

-/-/1 |

-/1/8 |

-/1/3 |

|

P. lessonae |

Сп |

Слп |

Сп |

А |

А |

А |

А |

Сп |

— |

-/-/1 |

-/3/7 |

-/-/- |

|

P. esculentus |

А |

А |

Сп |

А |

А |

А |

А |

Сп |

Сп |

— |

-/-/1 |

-/-/- |

|

R. arvalis |

Слп |

Слп |

Слп |

Сол |

С |

Со |

А |

Слп |

Слп |

Сп |

— |

-/3/1 |

|

R. temporaria |

Слп |

Сп |

А |

А |

Сл |

А |

А |

Слп |

А |

А |

Слп |

— |

Примечание: А - аллотопические виды, С - синтопические виды, с указанием «о» - открытые, «л» - лесные, «п» - приводные. Цифрами указаны число местообитаний по данным табл. 1-3: «открытые/лесные/приводные».

При этом следует учитывать, что некоторые синтопические виды (например, озерная лягушка - прудовая лягушка, чесночница Палласа -зеленая жаба и восточная жаба, остромордая лягушка - травяная лягушка) в пределах одного биотопа предпочитают разные микробиотопы. Так, на территории Рождественско-Шелехмет-ской поймы (Волжский район Самарской области) озерная лягушка предпочитает более открытые участки водоемов, а прудовая лягушка встречается на облесенных прибрежных участках. В Рачейском бору (Сызранский район Самарской области) травяная лягушка придерживается наиболее влажных и тенистых мест, а остромордая лягушка встречается на более сухих и открытых участках лесных массивов.

В качестве мест размножения амфибии используют временные и постоянные водоемы. Временные (пересыхающие) водоемы по своему происхождению делятся на естественные (лужи на заболоченных почвах, пересыхающие участки заливов, пониженные участки рельефа) и искусственные (канавы, глубокие колеи грунтовых дорог, кюветы). Во временных водоемах и естественного, и искусственного происхождения откладывают икру тритоны, краснобрюхая жерлянка, чесночница Палласа и зеленая жаба. В водоемах лесных массивов (озерах, прудах, старицах) проходит размножение большинства видов. По данным для Среднего Поволжья, рН нерестилищ земноводных находится в диапазоне от 6,5 до 9,3 (Файзулин, 2010). В регионе не отмечен нерест озерной лягушки в водоемах с рН <7,3, а краснобрюхой жерлянки - с рН >8,04 (Файзулин, 2010).

В целом по отношению к биотопам амфибий региона можно подразделить на 3 группы: 1) водные - P. ridibundus, P. esculentus, P. lessonae, B. bombina; 2) полуводные - L. vulgaris, T. cristatus, R. temporaria; 3) наземные -B. bufo, R. arvalis, P. vespertinus, B. viridis и B. sitibundus. Полученные нами данные не- сколько расходятся по сравнению с более северными регионами (Гаранин, 1983). Это связано, прежде всего, с тем, что для типично «наземных» видов – L. vulgaris, T. cristаtus, R. temporaria, а также B. bufo – регион является южной периферией распространения, где основными лимитирующими факторами являются уровень влажности и температура. В условиях более сухого и теплого климата амфибии выживают в биотопах с выходом грунтовых вод, около постоянных («Гудронные озера», 179 квартал Жигулевского заповедника) и временных (глубокие колеи грунтовых дорог, 185 квартал Жигулевского заповедника) водоемов (Файзулин, Саксонов, 2021).

Например, травяные лягушки концентрируются по берегам ручьев и небольших речек, переходя в летние месяцы на почти «водный» образ жизни (верховья р. Усы, Сызранский район, Самарская область; р. Атца, Сенгилеевский район, Ульяновская область).

На 9 из 10 (90%) участков открытых биотопов по численности доминирует чесночница Палла-са; в 1 биотопе (10%) – зеленая жаба. В 8 из 10 (80%) ассамблеях лесных биотопов доминирует остромордая лягушка; в 2 (20%) – чесночница Палласа. В 9 из 10 (90%) ассамблеях околовод-ных биотопов доминирует озерная лягушка, в 1 биотопе (10%) – прудовая лягушка. Во всех 10 обследованных экотонах открытых и лесных биотопов доминирует чесночница Палласа, обитая совместно с остромордой лягушкой (8) и зеленой жабой (2). Таким образом, в большей части изученных приводных биотопах среди амфибий доминирует озерная лягушка, а на открытых участках – чесночница Палласа.

Для зеленых лягушек характерна экологическая дифференциация в условиях сформированного водохранилища. Так, в открытых частях Куйбышевского водохранилища встречается только озерная лягушка, где прибойные явления и отсутствие развитой водной растительности препятствуют проникновению прудовой лягушки. На Сараловском участке Волжско-Камского заповедника закрытые протоки, внутренние и временные водоемы биотопически тесно сообщаются с остальной частью водохранилища, населены особями озерной и прудовой лягушек (Замалетдинов и др., 2015). В Ульяновской области прудовая и съедобная лягушки отмечены на сохранном дамбой участке поймы р. Волга (Заволжский район, г. Ульяновск), только прудовая – на мелководных с воздушно-водной растительностью участках (окр. с. Кременки, Старо-майнский район). Наиболее сложное пространственное распределение наблюдается у зеленых лягушек, образующих популяционные системы.

У восточноевропейских зеленых лягушек выделяют до семи типов популяционных систем, включающих три чистых (одновидовых) и четыре смешанных (с различными сочетаниями видов) (Lada et al., 1995; Боркин, 1998; Файзулин и др., 2017). Зеленые лягушки могут встречаться в «чистых», состоящих из особей только одного вида, популяционных системах. Всего в Среднем Поволжье нами выявлено пять типов популяционных систем: R; L; R-E-L; R-E и R-L (Файзулин и др., 2017; Файзулин, 2022). Чистые популяционные системы в Среднем Поволжье представлены двумя типами (R и L).

-

1) Системы R-типа, состоящие только из озерных лягушек, наиболее распространены в Среднем Поволжье.

-

2) Возможно наличие L-типа популяции, состоящей только из прудовых лягушек, например, в окрестностях с. Кременки (Старомайнский район Ульяновской области).

-

3) Смешанные популяционные системы представлены R-E-L-типом. Такие популяционные системы отмечены в окрестностях с. Шелехметь (Самарская область) и в Заволжском районе г. Ульяновска.

-

4) Популяционная система R-E-типа, состоящая из озерной и съедобной лягушки, обнаружена в окрестности с. Шелехметь (Самарская область) и в окрестностях с. Вязовки Радищевского района Ульяновской области.

-

5) Популяционная система R-L - типа, состоящая только из особей озерной и прудовой лягушки, отмечена в районе г. Димитровграда (Ульяновская область).

Низкое разнообразие типов популяционных систем в Среднем Поволжье (табл. 3) относительно западных регионов, где совместно обитают все три вида комплекса (Lada et al., 1995), связано с редкостью встреч и относительно низкой численностью половозрелых особей съедобной лягушки в Среднем Поволжье и на территории Волжского бассейна в целом (Боркин и др., 2003; Файзулин и др., 2017, 2018a).

Отмечаются определенные отличия в биото-пическом распределении для криптических форм озерной лягушки. Имеющиеся данные показывают, что частота аллелей «восточной» формы возрастает в открытых водоемах по сравнению с полуоткрытыми и закрытыми, а также в антропогенных водоемах по сравнению с естественными, на уровне тенденции, так как не имеет значимой статистической поддержки (Ермаков и др., 2014). Преобладание «восточной» формы в целом отмечено для южной, восточной и северо-восточной периферии ареала (Akin et al., 2010; Litvinchuk et al., 2024; Lisachova et al., 2025) и антропологически трансформированных местообитаний (Кузовенко, 2018; Файзулин, 2019, 2022) в том числе с термальным загрязнением (Zamaletdinov et al., 2025).

Биотопическое распределение криптических форм зеленых жаб также исследовано недостаточно (Файзулин и др., 2018б). Следует отметить, что в трансформированных местообитаниях, в зоне интрогрессии, в частности, для г. Самара, отмечены смешанные популяции B. viridis и B. sitibundus , а также гибридные формы (С.Н. Литвинчук, личное сообщение).

Кроме традиционно используемых параметров, для оценки экологических различий видов возможно учитывать данные о видовом составе гельминтов (Рыжиков и др., 1980). Согласно правилу В.А. Догеля (1947), состав паразитофауны зависит от места обитания и образа жизни хозяев. Для амфибий подобные исследования проведены С.Л. Шалдыбиным (1974) на границе региона – на Сараловском участке Волжско-Камского государственного заповедника. Проанализировав состав гельминтов, автор (Шалды-бин, 1974, с. 18) отмечает: «Для водных амфибий характерно преобладание трематод над нематодами, и чем меньше какой-либо вид связан с водой, тем беднее у него фауна трематод и богаче фауна нематод». Сходные данные получены для гельминтов амфибий Республики Башкортостан (Юмагулова, 2000). Экологический анализ фауны гельминтов (Чихляев, Евланов, 1999; Юмагулова, 2000) позволяет выявить как трофические связи, так и особенности биотопического распределения видов хозяев (Чихляев и др., 2011, 2017; Файзулин и др., 2012; Кузовенко, Файзулин, 2013; Чихляев, Файзулин, 2016; Кузовенко и др., 2017). Это представляет особый интерес, поскольку каждый биотоп также имеет свой собственный уникальный набор факторов – биотических (состав флоры и фауны) и абиотических (рельеф, микроклимат, наличие и характер водоемов, освещенность, тип почвы) (Rohde, 1979; Aho, 1990; Hamann et al., 2013; Chikhlyaev et al., 2018; Chikhlyaev, Ruchin, 2020). Состав гельминтов «водных» и «наземных» видов бесхвостых земноводных региона также существенно различается, по опубликованным данным (Евланов и др., 2001, 2002; Файзулин, 2004, 2019, 2022, 2024; Ручин и др., 2008; Романова, Матвеева, 2010; Файзулин и др., 2013; Chikhlyaev, Ruchin, 2014, 2021, 2022a,b; Chikhlyaev et al., 2016, 2018, 2019a,b; Чихляев, Файзулин, 2022; Kirillova et al., 2023) (табл. 5).

Таблица 5Состав гельминтов экологических групп земноводных Среднего Поволжья

Table 5The composition of helminths of ecological groups of amphibians of the Middle Volga region

|

Амфибии |

Экологическая группа амфибий |

Таксономические группы паразитов |

|||||

|

ей О б ад б |

ей g |

ей 45 S о Н |

ей 45 £ |

ей 43 43 |

ей б |

||

|

P. ridibundus |

водные |

– |

1 (1) |

38 (13) |

19 (7) |

1 |

– |

|

P. lessonae |

– |

– |

30 (11) |

6 |

– |

– |

|

|

P. esculentus |

– |

– |

12 (1) |

2 |

– |

– |

|

|

B. bombina |

– |

– |

11 (5) |

3 |

– |

1 |

|

|

L. vulgaris |

полуводные |

– |

– |

4 (3) |

2 |

– |

– |

|

T. cristatus |

– |

– |

4 (1) |

3 |

– |

– |

|

|

R. temporaria |

наземные |

1 |

– |

11 (3) |

7 |

– |

– |

|

R. arvalis |

– |

(1) |

16 (7) |

8 (1) |

– |

– |

|

|

P. vespertinus |

– |

– |

11 (9) |

6 (1) |

– |

– |

|

|

B. bufo |

– |

– |

6 |

6 |

– |

– |

|

|

B. viridis |

– |

– |

3 |

7 |

– |

– |

|

|

B. sitibundus |

1 |

1 |

3 |

6 |

1 |

– |

|

Примечание: в скобках – число видов в личиночной форме.

В Среднем Поволжье зараженность немато- виды в большей степени заражены трематодами дами (геогельминтами) высока у зеленых жаб – (биогельминтами) (Евланов и др., 2001, 2002, наиболее «наземного» вида амфибий. Другие 2003). В соответствии с установленным

С.Л. Шалдыбиным (1974) соотношением трематод и нематод как маркеров «наземного» или «водного» образа жизни у амфибий, связь с водоемами, по имеющимся данным (табл. 5), уменьшается в следующем ряду: озерная лягушка → съедобная лягушка → прудовая лягушка → краснобрюхая жерлянка → обыкновенный тритон → остромордая лягушка → чесночница Пал-ласа → зеленая жаба → восточная жаба. Подобное распределение соответствует прямым данным о встречах земноводных в биотопах.

Биотопическое распределение различных видов животных в окружающей среде, включая амфибий, определяется комплексом факторов: внутривидовой и межвидовой конкуренцией, состоянием кормовой базы, сезоном года (Шмидт-Ниельсен, 1982; Красников и др., 1995; Петрова, Павлов, 2009).

Пространственное распределение видов земноводных, главным образом, обуславливается разнообразными факторами среды и их сочетанием: наличием пригодных по гидрохимическим параметрам (кислотность, минерализация) для размножения, развития и зимовки водоемов и водотоков, уровнем влажности, освещенности, температуры, характером древесного и травянистого покрова, почвы, рельефа, укрытий и пресса хищников, в том числе инвазионных видов, а также патогенов (Кузьмин, Сурова, 1994; Reshetnikov, 2003; Кузьмин, 1995; Кузовенко, Файзулин, 2013, 2016, 2025; Файзулин и др., 2013; Reshetnikov et al., 2013, 2014; Кузовенко и др., 2017; Аскендеров и др., 2018; Korzikov, Aleksanov 2018; Faizulin, 2021; Файзулин, Кузо-венко, 2024; Lisachova et al., 2025; Zamaletdinov et al., 2025).

Влияние этих факторов определяет характер биотопического распределения амфибий и требует дальнейшего исследования для дифференциации специфичных особенностей, в том числе криптических таксонов, обитающих в Волжском бассейне: «западных» и «восточных» форм обыкновенной чесночницы, зеленой жабы и озерной лягушки.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Исследования проведены по теме государственного задания «Наземные позвоночные Среднего Поволжья и сопредельных территорий и их паразитические черви: экологические, фаунистические, биологические аспекты организации и функционирования сообществ на фоне природных и антропогенных изменений» № 1023062000002-6-1.6.20;1.6.19.