Битумоиды подстилающих солей Верхнепечорского месторождения

Автор: Шанина С.Н., Валяева О.В., Игнатович О.О.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 10 (214), 2012 года.

Бесплатный доступ

Приводятся первые результаты исследования битумоидов из разреза пласта подстилающей каменной соли в Верхнепечорском месторождении. Показано, что органическое вещество подстилающих солей имеет невысокую степень зрелости. В составе вещества преобладает водорослевая составляющая, его накопление проходило в резковосстановительных условиях.

Галит, битумоиды, нижняя пермь, верхнепечорский солеродный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/149128544

IDR: 149128544

Текст научной статьи Битумоиды подстилающих солей Верхнепечорского месторождения

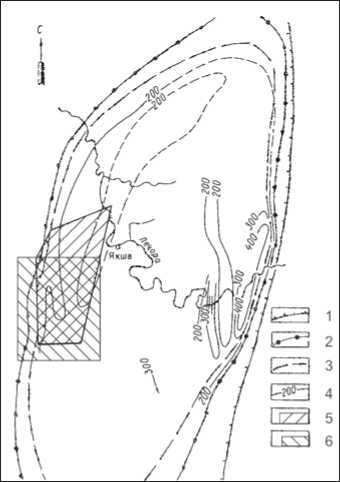

Верхнепечорский калиеносный бассейн расположен в пределах Верхнепечорской впадины Предуральского краевого прогиба (рис. 1). Соленосные отложения распространены на площади более 6 тыс. км2. Галогенная формация Верхнепечорского бассейна охватывает верхнюю часть иреньского горизонта кунгурского яруса нижней перми. Подстилается она карбонатными, известняковыми и терригенными отложениями верхнеартинского подьяруса и покрывается мергельными и алеврито-песчаниковыми породами уфимского яруса. В разрезе соленосные отложения разделяются на три пласта: подстилающей каменной соли, калийно-магниевых солей и покровной каменной соли. Особенности строения и состава солей рассмотрены в ряде работ* [1—4, 6]. Среднее содержание основных компонентов в подстилающей каменной соли составляет, %: KCl 0.1—1.7, NaCl 62.0—83.5, MgCl2 0.01 — 1.6, CaSO4 4.7 —9.2, H.O. 9.5—24.5 [2]. В настоящее время на территории месторождения ведутся поисково-оценочные работы, которые выпол няет ЗАО «Горно-геологическая компания «Миреко».

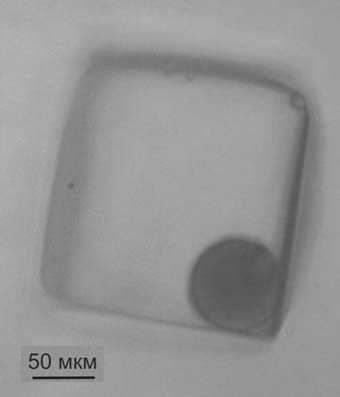

В данной работе приводятся первые результаты исследования битумоидов солей из пласта подстилающей каменной соли (ПдКС) Верхнепечорского месторождения, а также вмещающих отложений. Нами был изучен керновый материал скв. 15, которой был полностью вскрыт пласт подстилающей соли в интервале 299.7—478.5 м, а также вмещающие его отложения до глубины 499 м. Предварительное изучение сколов образцов солей под микроскопом показало, что в разрезе толщи ПдКС постоянно встречаются флюидные включения, содержащие углеводородную фазу в виде желтых и коричневых микрокапелек маслянистой жидкости (рис. 2). В ультрафиолетовом свете эти микрокапельки дают желтое или светло-коричневое свечение, что свидетельствует об их органической природе и присутствии в составе маслянисто-смолистых веществ. Подобные включения были обнаружены и в пласте подстилающих солей Верхнекамского месторождения [8],

* Фойгт В. П, Гладков И. П, Иванов П. И., Тарабрина В. И. Отчет о предварительной разведке Верхне-Печорского месторождения калийно-магниевых и каменных солей (разведочное и структурно-поисковое бурение). Печора, 1965. Т. 10. (Фонды Полярно-Уральского геологоразведочного обьединения).

Рис. 1. Схематическая карта Верхнепечорского калиеносного бассейна по В. П. Фойгту [2, 6]: 1 — граница распространения отложений иреньского горизонта, 2 — граница соленосных отложений, 3 — контур развития залежей и проявлений калийных солей, 4 — изопахиты соленосных отложений, м, 5 — площадь западного участка поисков калийных солей, 6 — площадь поисково-оценочных работ, выполняемых ЗАО «МИРЕКО»

Рис. 2. Включение в перекристаллизованном шпатовом галите с микрокапелькой углеводородов светло-коричневого цвета (скв. 15, обр. 9)

но там они встречаются гораздо реже и обычно приурочены к зонам замещения.

Для полного извлечения битумоида из каменной соли мы применяли жид-кость-жидкостный метод экстракции. Предварительно соль растворяли в би-дистиллированной воде, а затем проводили извлечение битумоида хлороформом. Выделение битумоидов из образцов вмещающих отложений осуществлялось экстракцией их хлороформом в аппаратах Сокслета (аналитик Н. А. При-езжева). В связи с небольшими выходами битумоидов мы ограничились выделением фракции насыщенных углеводородов, которое осуществлялось н-гекса-ном на колонке с 20 % нитрата серебра, нанесенного на силикагель, с последующим ГЖХ-анализом полученной фракции.

Анализ углеводородной фракции хлороформенного битумоида А (ХБА) был выполнен на газовом хроматографе “Кристалл-2000М”, оснащенном капиллярной колонкой (30 м х 0.32 мм х 0.25 мкм) с неподвижной фазой OV-101. При анализе использовался следующий режим программирования температуры: начальная температура составляла 100 °С, она выдерживалась в течение 1 мин, затем температура повышалась со скоростью 5 °С/мин до 290 °С. Выдержка при конечной температуре составляла 15 мин. Температура испарителя — 320 °С, детектора (ПИД) — 270 °С. Для расчета соотношения концентраций углеводородов использовались площади пиков.

Данные по выходу хлороформенного битумоида и метанонафтеновой фракции углеводородов представлены в табл. 1. В образцах из нижней и средней частей ПдКС выход ХБА низкий (от 0.002 до 0.005 %), содержание нерастворимого в воде остатка колеблется от 10 до 19 %. В обр. 8, в котором присутствуют зерна сильвина из верхней части зоны, содержание ХБАсоставило0.007 %. Количество метанонафтеновых углеводородов меняется от 50 % в верхней части пласта, до 10—30 % в нижней и средней.

Изученные нами образцы вмещающих отложений отличаются от солей содержанием битумоидов и распределением алкановых и изопреноидных углеводородов. Так, в аргиллите (обр. 17) при содержании органического углерода 1.2 % выход хлороформенного битумоида составляет0.028, в ХБ — 2.4 %, содержание углеводородов достигает 34, ароматических соединений — 30, смол и асфальтенов — 40 %. Среди нормальных алканов доминируют низко- и среднемолекулярные гомологи (табл. 2), что типично для ОВ, образовавшегося из водорослевой органики. Кроме того, в обр. 17 установлено высокое содержание пристана и нечетных высокомолекулярных н-алканов — коэффициент 2С 29 /(С 28 +С 2б ) равен 3.2, что обычно свойственно репродуцентам гумусовой органики. Такое распределение алкановых углеводородов характерно для органического вещества II типа при незначительном участии III типа ОВ. Величина коэффициента К и соотношение показателей Pr/Cp и Ph/C^ [9] свидетельствуют о том, что накопление органического вещества, выявленного обр. 17, проходило в мелководно-морских резковосстановительных условиях и оно имеет невысокую степень терми

Характеристика солей и битумоидов ПдКС по керну скв. 15

Таблица 1

|

Пласт |

Образец |

Литологическая характеристика образца |

Интервал отбора, м |

ХБА. % |

УВ, % |

|

о о сс я я =1 о С |

8 |

Каменная соль с зернами сильвина |

308.8—308.9 |

0.007 |

50.3 |

|

И |

Каменная соль шпатовая |

359.0—360.1 |

0.003 |

28.3 |

|

|

21 |

Каменная соль темно-серая |

373.1—373.2 |

0.005 |

12.2 |

|

|

18 |

Каменная соль шпатовая |

377.4—377.5 |

0.002 |

18.4 |

|

|

25 |

То же |

402.6—402.7 |

0.002 |

30.0 |

|

|

34 |

Каменная соль светло-серая |

465.7^165.9 |

0.002 |

13.5 |

|

|

36 |

То же |

473.9—474.0 |

0.003 |

32.0 |

|

|

3 5 о 2 СО |

15 |

Г л и нисто-ан гидрит-доломитовая порода |

480.8—481.0 |

0.203 |

43.0 |

|

17 |

Аргиллит темно-серый |

491.6—^191.8 |

0.028 |

34.1 |

ческой преобразованности, не превышающую стадий ПК 3 —МК 1 .

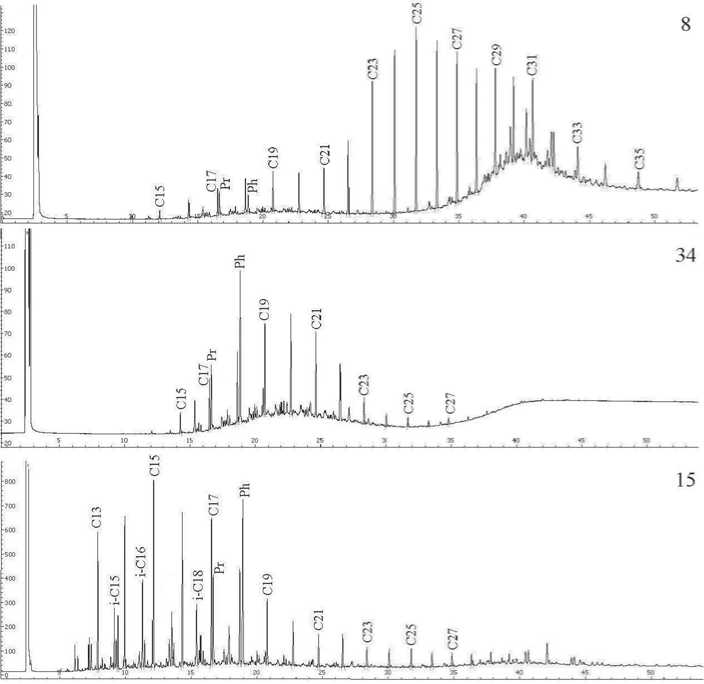

В глинисто-ангидритовой породе (обр. 15) на долю Сорг приходится 2 %, выход ХБА (0.203 %) на порядок выше, чем в обр. 17, коэффициент в ХБвозрас-тает до 10 % (табл. 1). Содержание УВ достигает 43 %, выход ароматической фракции — 16.5, смол — 32 %. Среди алкановых углеводородов преобладают низкомолекулярные гомологи состава С 13 —С 17 . Исходя из этих данных, можно предположить, что битумоид данного образца является перемещенным. Наличие на хроматограмме пиков гопановых углеводородов и отсутствие нафтенового фона (рис. 3, обр. 15) свидетельствуют о том, что органическое вещество вмещающих отложений не подвергалось биодеградации.

Как было показано ранее, битумои-ды в природных солях обеднены легкими н-алканами состава С 12 —С 15 , что, вероятнее всего, объясняется процессами физической дифференциации битумоидов в соляной толще [8,10]. Образцы из нижней и средней частей пласта подстилающей соли также характеризуются низкими концентрациями низкомолекулярных н-алканов, в них преобладают н-алканы состава С 19 —С 23 (табл. 2, рис. 3, обр. 34). На хроматограммах хорошо видны два нафтеновых горба: первый, более выраженный, находится в области среднемолекулярных н-алканов; второй — в высокомолекулярной области, что может быть признаком незначительного бактериального

окисления ОВ в ходе постседиментационных процессов. Биодеградационные процессы скорее всего повлияли и на повышенные значения изопреноидных коэффициентов: K j , Pr/C17 и Ph/C18 >> 1. Отсутствие данных по содержанию органического углерода в «чистых» разностях солей не позволяет достоверно сказать, являются ли эти битумоиды перемещенными из глинистых прослоев в пределах пласта ПдКС или же они эпигенетичные. На наш взгляд, низкие выходы битумоидов и то, что распределение нормальных и изопреноидных алканов практически не меняется по разрезу подстилающей толщи, свидетельствуют в пользу того, что органическое вещество ПдКС является автохтонным. Однако для подтверждения этого предположения необходимо дополнительно провести исследования ОВ непосредственно из галопелитовых прослоев пласта подстилающих солей.

У обр. 8, отобранного вблизи границы калийной залежи и непосредственно перед прослоем галопелита, все вышеперечисленные показатели значительно отличаются (табл. 2). Здесь на фоне низких содержаний н-алканов низко- и среднемолекулярной массы преобладают н-алканы состава С 23 —С 31 (рис. 3, обр. 8), показатель Pr/Ph больше единицы, а значения коэффициента K j , и отношений Pr/Cn, Ph/C i8 меньше единицы. Такое распределение алкановых углеводородов обычно бывает характерно для битумоидов из пластов калийных солей [5, 7]. Органическое вещество этого образца является смешанным, в нем к небольшой доле сингенетичного ОВ водорослевого состава добавилась значительная доля аллохтонного гумусового материала.

Таким образом, геохимические показатели алкановых и изопреноидных

Время удерживания, мин

Рис. 3. Хроматограммы распределения нормальных и изопреноидных алканов в битумоидах подстилающих солей и вмещающих отложений

соединений битумоидов солей свидетельствуют о том, что в составе исходной биомассы пласта ПдКС Верхнепечорского месторождения существенную роль играли водоросли и фитопланктон. Накопление органического вещества проходило в морских мелководных условиях и восстановительной обстановке раннего диагенеза. Отличительной чертой ОВ является невысокая степень его термической преобразованности. Для выяснения источника ОВ подстилающих солей мы планируем изучить состав полициклических биомаркеров в битумоидах солей и галопелитовых прослоях ряда других скважин.

Авторы выражают признательность к. г-м. н. Л. А. Анищенко и д. г.-м. н. Д. А. Бушневу за консультации и замечания при подготовке статьи.

Работа выполнена при поддержке Программы интеграционных фундаментальных исследований № 12-И-5-2026 «Минеральные, флюидные и

|

Геохимические показатели нормальных и изопреноидных алканов |

Таблица 2 |

|||||||

|

Образец |

Содержание н-алканов, % C13-C18 С19-С24 С25-С35 |

Pr/Ph |

Рг/С|7 |

Ph/Cl8 |

к,* |

^изопрен/ ^н-алканов |

||

|

8 |

4.6 |

26.1 |

69.3 |

1.25 |

1.01 |

0.6 |

0.78 |

0.03 |

|

И |

9.9 |

70.5 |

19.6 |

0.21 |

1.61 |

5.40 |

3.85 |

0.30 |

|

21 |

18.3 |

68.0 |

13.7 |

0.37 |

1.92 |

3.12 |

2.67 |

0.48 |

|

18 |

27.6 |

62.8 |

9.6 |

0.39 |

1.40 |

2.48 |

2.04 |

0.51 |

|

25 |

16.3 |

60.4 |

23.3 |

0.25 |

1.84 |

5.16 |

3.79 |

0.38 |

|

34 |

24.6 |

68.6 |

6.8 |

0.40 |

1.50 |

2.62 |

2.16 |

0.53 |

|

36 |

27.2 |

59.4 |

13.5 |

0.62 |

1.14 |

1.81 |

1.48 |

0.33 |

|

15 |

73.0 |

19.5 |

7.5 |

0.45 |

0.65 |

2.21 |

1.27 |

0.47 |

|

17 |

49.5 |

37.5 |

13.0 |

1.87 |

3.83 |

3.25 |

3.61 |

1.24 |

|

Примечание. Kj =Pr+Ph/Ci7+C |

18 |

|||||||

органические включения в природных солях: генезис, индикаторное и поисковое значение, технологические проблемы, практическое использование».

Список литературы Битумоиды подстилающих солей Верхнепечорского месторождения

- Богацкий В. И., Иванов А. В., Агулов С. Н. Условия соленакопления в Верхнепечорском соленосном бассейне СССР // Проблемы соленакопления. Т. 2. Новосибирск, 1977. С. 138-141.

- Высоцкий Э. А., Гарецкий Р. Г., Кислик В. З. Калиеносные бассейны мира. Минск: Наука и техника, 1988. 387 с.

- Иванов А. А., Воронова М. Л. Геология Верхнепечорского соленосного бассейна и его калиеносность // Геология соляных и калийных месторождений. Л., 1968. С. 3-79. (Тр. ВСЕГЕИ. Т. 161).

- Иванов А. А., Воронова М. Л. Галогенные формации (минеральный состав, типы и условия образования, методы поисков и разведки месторождений минеральных солей). М., 1972. 328 с.

- Кудряшов А. И. Верхнекамское месторождение солей. Пермь: ГИ УрО РАН, 2001. 429 с.

- Раевский В. И., Фивег М. П., Герасимова В. В. Месторождения калийных солей СССР. Л., 1973. 344 с.

- Шанина С. Н. Использование биомаркеров для установления генезиса органического вещества в породах древних бассейнов соленакопления // Геология горючих ископаемых европейского севера России. Сыктывкар, 2003. С. 109-117. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО Российской АН. Вып. 112).

- Шанина С. Н., Бушнев Д. А., Юшкин Н. П. Состав и генезис углеводородных включений в соляных минералах Верхнекамского месторождения // ДАН, 2000. Т. 372. № 6. С. 812-815.

- Connan J., Cassow A. M. Propeties of gases and petroleum liquids derived from terrestrial kerogen at various naturation levels // Geochim. et Cosmochim. Acta, 1980. V. 44. № 1. P. 1-23.

- Kovalevych V. M., Peryt T. M., Shanina S. N. et al. Geochemical aureoles around oil and gas accumulations in the Zechstein (Upper Permian) of Poland: analysis of fluid inclusions in halite and bitumens in rock salt // Journal of Petrolium Geology, Vol. 31 (3), 2008. P. 245-262.