Битва свиньи с ослом: об одной незамеченной эпиграмме на А.П. Сумарокова и реатрибуции антисумароковской притчи времен литературной войны 1760-х годов

Автор: Осокин Михаил Юрьевич

Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki

Рубрика: Культура и текст

Статья в выпуске: 3 (5), 2021 года.

Бесплатный доступ

Притча «Свинья в лисьей коже», которая приписывалась современниками Ф.И. Дмитриеву-Мамонову, в середине XIX в. была реатрибутирована М.В. Ломоносову, поскольку являлась ответом на притчу А.П. Сумарокова «Осел во львовой коже» (1760), направленную против Ломоносова. Это решение, как теперь представляется, принято без достаточных резонов. На основании рукописной «Поэмы “Россия”» (1773) можно заключить, что Мамонов участвовал в плохо известных нам полемиках середины XVIII в., а вновь атрибутируемые ему (письмо в Московский университет от 11 мая 1770 г.) или прежде известные, но неверно интерпретированные тексты (предисловие к переводу «Любви Психеи и Купидона» Лафонтена) позволяют реконструировать его языковую программу и обосновать, почему он мог выступить против Сумарокова на стороне Ломоносова в литературной войне 1760 года. В статье также впервые приводится эпиграмма из бумаг Г.Ф. Миллера, относящаяся к той же полемике, но пропущенная первыми публикаторами «Свиньи в лисьей коже».

Русская литература, xviii в, ф.и. дмитриев-мамонов, а.п. сумароков, ломоносов, басня, притча, литературная полемика

Короткий адрес: https://sciup.org/170178630

IDR: 170178630 | УДК: 82-193.2 | DOI: 10.48164/2713-301X_2021_5_34

Текст научной статьи Битва свиньи с ослом: об одной незамеченной эпиграмме на А.П. Сумарокова и реатрибуции антисумароковской притчи времен литературной войны 1760-х годов

Эпизод литературной войны 1760 г., связанный с антиломоносовской притчей А.П. Сумарокова «Осел во львовой коже» («Осел, одетый в кожу львову…») и ответной антисумароковской притчей «Свинья в лисей коже» («Надела на себя свинья лисицы кожу…»), нужно разобрать заново. Во-первых, потому что комментаторы не заметили связи между ними и двумя другими текстами, относящимися к той же полемике, – эпиграммами «На что стояти мне, как будто пред богами...» и «На что мне пред людьми стоять как пред богами…». Во-вторых, потому что атетеза ответной притчи, приписывавшейся современниками Ф.И. Дмитриеву-Мамонову, и реатрибуция ее Ломоносову не имели, как теперь представляется, достаточных оснований.

«Осел во львовой коже» и «Епиграмма»: текстология

В журнале «Праздное время в пользу употребленное. 1760 год. Февраля 12 дня» вышел материал XII «Разныя стихотворения», состоящий из трех текстов:

-

1) «Из Тита Ливия», где прозой излагается история изгнания Кориолана из Рима и приводится в стихах речь его матери Ветурии «Постой! не ведаю люблю иль ненавижу…» Текст подписан «Из рускаго перевода в стихи преложил. С.» (с. 144–145).

-

2) «Притча. Осел во львовой коже». Без подписи (с. 146–148).

-

3) «Епиграмма» («На что стояти мне, как будто пред богами…»). Подписана криптонимом «С.» (с. 148).

Первый текст – переложение «Повести о Каии Маркии Кориолане, из книги II историй Тита Ливия Патавийскаго», опу- бликованной позже в «Барышке Всякия Всячины» (1770. 11 полулист. С. 489–493) в переводе Г.В. Козицкого [1, с. 28–29], – не связан с полемикой и в этом случае полезен только одним: он дополнительно свидетельствует, что автором всего блока, несомненно, был А.П. Сумароков. «Притча» и «Епиграмма» же были взаимосвязаны или воспринимались как таковые в завязавшемся стихотворном споре, хотя позже при републикациях разводились по жанрам и разным разделам сочинений Сумарокова, что фрагментировало контекст1.

Сюжетная основа притчи пришла из басни Лафонтена «Осел, одетый в шкуру Льва» (L’Ane vêtu de la peau du Lion, V, 21), восходящей к Эзопу. У Лафонтена это короткая басня из 14 стихов, в сума-роковской – 62 стиха. Даже со скидкой на разбивку вольного ямба объем увеличился вчетверо: текст наполнился новыми смыслами, сословными претензиями и нацелился в Ломоносова: осел попрекался подлостью (низким происхождением), сравнивался с откупщиком, торговавшим подовыми пирогами на рынке или у кабака. Тот же смысл будет вложен в сумароковскую притчу «Обезьяна-стихотворец» (1763), где подлая Обезьяна (Ломоносов) не может «петь, Гомера подражая», ибо «как ей петь! Высоки мысли ей удобно ли иметь?»2 Этот упрек предвосхищается в «Осле» – в пассаже о дураке из крестьян, который добивается чести и гордится, подобно ослу, нарядившемуся в шкуру льва. «Кричал, на всех сердился» – отсылка к легендарной вспыльчивости Ломоносова и т. д. Текст этот я для экономии места опускаю, он перепечатывался, толковался и довольно известен.

Шедшая следом «Епиграмма» –

На что стояти мне, как будто пред богами, Пред человеками; хотя они велят?

Полезно ль обществу, что ноги заболят?

Да я же головой тружусь, а не ногами.

выглядела как дополнение к притче и заблаговременный ответ на критику: «С.» подозревает, что публика возмутится выпадом против Ломоносова, и возражает: Ломоносов не бог, чтобы пред ним преклоняться; если стоять на коленях перед людьми, заболят ноги, но автор «трудится головой» – это можно понять равно как «сам является сочинителем (не хуже, а то и лучше)» и/или «имеет самостоятельное, независимое суждение», – и отказывается почитать того, кто ошибочно считается авторитетом. Во всяком случае, так «Епиграмма» была воспринята сочинителем ответной притчи «Свинья в лисьей коже» и ответной «Епиграммы».

Возражения на притчу: «Свиньяв лисьей коже» и «Епиграмма»

Ответы последовали, вероятно, в том же году. В портфелях академика Г.Ф. Миллера сохранились два листа, озаглавленные как «Возражения на притчу осел во львиной коже» и содержащие два текста без подписи: «Притча. Свинья в лисей коже» и «Епиграмма»3.

Текст «Свиньи» я опускаю, он републи-кован и даже введен в корпус ломоносовских сочинений, где воспроизведен по миллеровскому списку в отрыве от «Епиграммы», которая до сих пор не напечатана, хотя представляет собой реакцию на «Епиграмму» из сумароков-ского блока и, как тогда выражались, «переворачивает» ее. Эти два текста также взаимосвязаны, причем без сума-роковской «Епиграммы» непонятны некоторые стихи «Свиньи».

Епиграмма

На что мне пред людьми стоять как пред богами

Зачем у ног своих покой мне отъимать, Я лутче на главе всегда буду стоять, Затем, что не главой горжусь я, но ногами.

У «Свиньи» и «Епиграммы» очевидно один автор, оба текста построены на одном приеме и имеют перекрестную связь. «Лисица всем зверям подобно умирает / Когда она себе найтить где есть не знает», – «переворот» стихов «Осла»: «Мне сказано и львы как кошки умирают, / И кожи с них здирают. / Когда преставится свирепый лев; / Не страшен левий зев»; сюжет о переодетой лисой Свинье, которая кичится родом перед настоящими лисицами, – оттуда же, тогда как навязчивое желание сидеть или лежать, когда Лев стоит («теперя в гости я сидеть ко льву збираюсь», «он будет сам стоять , а я у него лягу »), не имеет аналогии в «Осле», но объясняется из «Епиграммы»: это «перевернутое» нежелание Сумарокова «стоять пред человеками», «как пред богами».

Предполагается, что цвет шкуры лисицы – рыжий, что считывалось как намек на Сумарокова: «Сумароков был рыж и подслеповат, что проявлялось в частом моргании, причем и то, и другое свойство постоянно обыгрывается в направленной против него сатирической литературе» [2, с. 466]1. «Кривляла рожу, моргала» – намек на сумароковский тик, неоднократно упомянутый в эпиграммах: «…от моргослепых люди в опыте бегут»2; «Кто рыж, плешив, мигун, заика и картав, / Не может быти в том никак хорошей нрав» [5, с. 519]3; «Стопы ли нет в стихе, мигами наверстай»4; «Хот<я> учением Аколась голопер, / Но думает взлетить стихами как Гомер. / Постой! Он впрямь ему изрядно подражает: / Гомер был слеп, он до того же домигает» [5, с. 520]5. Аколаст (Сумароков) в эпиграмме Ломоносова на «Злобное примирение господина Сумарокова с господином Тредиаковским» (1759) «картавил и сипел, качался и мигал»6 и т. д. Свинья могла быть подсказана как 24-м стихом IV-й сатиры князя Антиоха Кантемира («Я свинью свиньею, а льва львом просто называю»), так и шаблонами литературной войны (ср. эпиграмму Тредиаковского на Сумарокова 1753 г.: «Когда, по-твоему, сова и скот уж я, / То сам ты нетопырь и подлинно свинья»7; ср. эпиграмму «На Попова»: «Я мнил, что в тварях нет из всех свиней гнуснее, / Однако в том я был церьковника глупее. / По-Диогенову я в руки взял фонарь, / Смотрел, не найдется ль свиньи подлее тварь. / Как в летах молодых я мимо шол мокруши, / Свиные из грязи торчали тамо уши. / В блевотине при них поповская скуфья, / Конечно, эта тварь не лучше, как свинья»1), дополнительно кодируемыми инициалами: Лев – Ломоносов, которого Свинья-Сумароков «с глупости» называет ослом.

Стих «Не вшел тем лев во гнев» значит, что Ломоносова сумароковская басня не задела. 49-летний Ломоносов не хотел ввязываться в перебранки, о ситуации с Тредиаковским он писал: «Отмстить завистнику меня вооружают , / Хотя мне от него отнюдь вреда не чают. / Когда Зо<и>лова хула мне не вредит, / Могу ли на него за то я быть сердит»2. Эту эпиграмму он послал И. Шувалову, который и «вооружал» его «отмстить»3. Пытаясь в 1753 г. уклониться от ответа на сатиру И.П. Елагина, которого требовал от него Шувалов, Ломоносов просил «удовольствоваться» сочинением Н.Поповского в его защиту4, отмечая, что и критику от Елагина, и «похвалу» от Сумарокова он «пропустил бы… беспристрастным молчанием без огорчения», если бы не опасался ослушаться покровителя, которого сатира, очевидно, задела. Шувалов был инициатором полемик и, по рассказам И.Ф. Тимковского, П.И. Бартенева и др., развлекался тем, что стравливал литера-торов5. Посвящая Шувалову поэму «Петр Великий» (1760), Ломоносов объявляет, что меценат на его стороне и изящно уходит от «шума пустых слов»: «В разборе убежден о правоте твоей, / Пренебрегаю злых роптание людей».

Ломоносов участвовал в полемиках по понуждению Шувалова. В «Осле» же

Шувалов не задевался, и Ломоносов пренебрег выпадом. Ответ на «Осла», надо полагать, поступил со стороны и был несимметричным: выпад Сумарокова был печатным, а ответ на него – рукописным.

Атрибуция «Свиньи»

Ф.И. Дмитриеву-Мамонову и история публикаций

Впервые «Свинья» была напечатана через четыре года после смерти Ломоносова, анонимно и в сокращении, в «Грамматике» Н.Г. Курганова, т. е. во второй части «Письмовника» в подборке «Присовокупление V. Собор разных стихотворств» (1769), в разделе «Притчи»6. В двух рукописных сборниках XVIII века «Свинья» приписывается Ф.И. Дмитриеву-Мамонову.

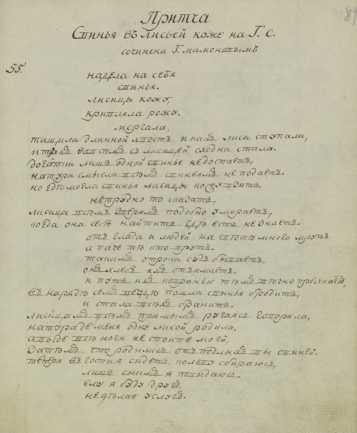

Первая атрибуция встречается в известной рукописной книге «Разныя стиходействии» из библиотеки Казанского университета (ныне – Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, Казанский федеральный университет). В реестре она обозначена: «Мамонова Свинья в лисьей коже на г. С.» [7, с. 190], т. е. «на господина Сумарокова», а в самой подборке идет под заглавием: «Притча Свинья в лисьей коже на г. С. сочинена г. Мамоновым»7. Сборник этот сосредоточен на писательских перебранках 1750– 60-х гг., за которыми его составитель8 внимательно следил, и отвергать атрибуцию нет никаких причин; на нем основаны атрибуции значительной части текстов, вошедших затем в собрания сочинений Баркова, Елагина, Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова, Фонвизина и других поэтов XVIII в. Это единственный раз, когда фамилия Мамонова упоминается в сборнике. Если в плотной полемике Тредиаковского, Сумарокова и Ломоносова составитель или перепис- чик мог иной раз запутаться в адресатах, то здесь это указание явно не случайно, чтобы им можно было просто пренебречь.

Вторая атрибуция – в рукописной книге А.Ф. Бычкова «Книга, называемая когда что попалось, собрана на Руси, в Крыму, в Молдавии, в Валахии, в Полше, на Волыни и в Литве как бы сказать с немалыми хлопотами 1792 года декабря 23 дня»: «Баснь Свинья в лисей коже на С. соч. Мамон.»1.

В списке Миллера, который, отмечу еще раз, исправнее и полнее, атрибуция отсутствует, но, как теперь выяснилось, академик и бригадир общались, вели переписку, обменивались книгами, в частности Миллер получил от Мамонова выбитые им в 1770 г. медали, которые через него стали известны другим академикам, экземпляр сборника медалей «Слава России» и список его «Поэмы “Россия”» [9, с. 235–236]. Можно предположить, что Миллер знал автора и обстоятельства стычки.

Полная версия рукописной «Свиньи» впервые была опубликована в 1858 г. П.П. Пекарским и реатрибутирована Ломоносову [10, с. 385–488] по неизвестному ныне рукописному сборнику: «Недавно пишущему эти строки попался старинный рукописный сборник различных стихотворений, по большей части неудобных к печати. Вероятно, он писан в 70-х годах прошлаго столетия (между прочими стихотворениями встречаем одно на взятие Пугачева); многия из пиес не подписаны, но встречаются также и с именами Ломоносова, Сумарокова, Баркова, Федора Мамонова. На первый раз сообщаем здесь два стихотворения, которыя приписаны Ломоносову» [10, c. 486]. Далее приводился текст притчи, а в сноске сообщалось: «В казанском сборнике басня эта приписана Мамонову (о нем упоминается в Словаре митрополита Евгения ч. 2, стр. 45); но, по нашему мнению, справедливее считать ее произведением Ломоносова. – Ред. ». Редактор обошелся с атри буцией XVIII в. просто:

отбросил ее, потому что она не отвечала набору имевшихся у него сведений.

Сборник Пекарского, судя по тому, что о нем сказано, – одно из собраний барковианы, где между «неудобными к печати» стихами затесались рукописные полемические сочинения. Собирался он не ранее 1775 г., роспись содержания его не опубликована2, атрибуция притчи сходится с интерпретациями Пекарского, биографа Ломоносова. Имя Мамонова, однако, встречалось и в том сборнике3.

Пекарский не знал списка Миллера, где «Свинья» обозначена как ответ на сумароковского «Осла», и установил сатирический таргетинг самостоятельно, основываясь на указании составителя «Разных стиходействий», что басня направлена «на г. С.»: «“Свинья” – бесспорно ответ на притчу А.П. Сумарокова “Осел во львовой коже”, которую Ломоносов имел полное основание принять на свой счет» [10, c. 486]. Однако атрибуция была отвергнута, и авторство Ломоносова установлено механически: в силу того что он задевается в притче, и на основании другого, менее надежного списка. Более существенным основанием стало то, что о Мамонове тогда было мало что известно, и его имя казалось случайным в этом контексте.

«Разныя стиходействии» и другие открытые позже сборники И.О. Селифонтова [12, с. 99–104], Миллера [13, с. 56–64] и А.А. Ржевского [8, c. 131–148], фиксирующие литературные полемики, показывают, что войны 1750– 60-х гг. велись не только между двумя оппонентами, но и между партиями, или лагерями, в которые объединялись или к которым на время примыкали другие литераторы. В травлях И.П. Елагина за «Сатиру на петиметра и кокеток» (1753) и Ломоносова за «Гимн бороде» (1757) были заняты как минимум несколько авторов. Сторону Ломоносова в литературной войне принимали, кроме прочих, И. Барков, Н. Поповский, А. Нартов, М. Херасков1, а на стороне Сумарокова «воевали» В. Майков, Ф. Эмин и И. Елагин. Отношения литераторов были сложнее, чем прямой обмен личными выпадами, о чем Сумароков скажет в эпиграмме «На место соловьев кокушки здесь кокуют...»:

Лишь только закричит кукушка на суку, Другия все за ней кричат куку, куку 2 . Она написана в ответ на московские эпиграммы после постановки «Синава и Трувора», но по ней виден самим Сумароковым отмеченный характер литературных войн: литераторы разделены на лагеря и нападают «стаями».

Атрибуцию «Разных стиходействий» следует учесть еще и потому, что этот сборник, в отличие от списка Пекарского, сконцентрирован на полемиках и последовательно отражает картину литературных войн. Антиломоносовская направленность притчи Сумарокова «Осел» и антисумароковская направленность притчи «Свинья» не доказывают автоматически принадлежность «Свиньи» Ломоносову. Это слабое место было проигнорировано, и против авторства Мамонова стали наваливать дополнительные аргументы, основанные уже исключительно на интерпретациях.

Попытка реатрибуции «Свиньи» Мамонову

М.И. Сухомлинов повторил атрибуцию при подготовке сборника сочинений Ломоносова: «Справедливее ее [басню] считать произведением Ломоносова», который «принял на свой счет намеки на незнатное происхождение». «Отплата за намеки произведена была тою же монетою: свинья в лисьей коже представлена вралем и чрезвычайно уверена в своем превосходстве...» [3, с. 265]. Сухомлинов, отводя авторство Мамонова, заметил, что жанр басни для него невозможен, поскольку он-де сторонник «высокого штиля» и отвергает «низкими словами наполненный слог» Лафонтена. Здесь несправедливо примерно всё.

Во-первых , в предисловие к переводу «Психеи» – то самое, на которое ссылался Сухомлинов, доказывая невозможность «низких» жанров для Мамонова, – включена подборка из одиннадцати сочинений российских авторов, представляющих образцы русской поэзии, из них восемь текстов – это басни и притчи: «Послушайте, прошу, что старому случилось» Ломоносова, «Старик со своим сыном и осел» и «Феб и борей» Сумарокова, «Солнце и борей (северный ветр)» Тредиаковского, басни «Румяна и мушки» и «Двуличной цвет» из первой книги «Нравоучительных басен Михайла Хераскова» (1764), «Неосновательная боязнь» и «Скупой» из сборника «Нравоучительные басни» Василия Майкова (1766)3. Невозможно заявлять после этого, что Мамонов отвергал басни. К слову, три известные басни Ломоносова, если вычесть «Свинью», – это переводы из Лафонтена для иллюстраций термина «притча» в «Кратком руководстве к красноречию»; впрочем, здесь вообще неуместно говорить о возможности или невозможности жанра для любого из этих поэтов, поскольку эта притча – ответ на притчу же, жанр подсказан полемикой.

Во-вторых, неверно – и эта ошибка будет повторяться позднее [15, s. 109; 16, s. 161–162] – интерпретировано предисловие Мамонова. Оно направлено не против басен, а против травестийных приемов «неблагородной шутливости», которые разбирались на материале басен Лафонтена [9, с. 148, 583–588]. Мамонов, критиковавший французского поэта за бурлескную номинацию Юпитера («Jupin, что инако невозможно на нашем языке изъяснить, как юша»), героикомические титулы животных, неподобающие их статусу («sir Loup: что на нашем языке инако не можно сказать, как ваше величество волк», «seigneur Ours: что значит на нашем языке государь медведь; также неприлично, потому что в басненном слоге, также оный титул свойственен из зверей одному льву»), и клички мышей, заимствованные из «Батрахомиомахии», спустя год осудит изображения античных богов в неподходящих одеждах. С критикой бурлеска перекликается мамоновское требование пропорций и благопристойности в искусстве, ибо, как писал он в письме в библиотеку Московского университета, «не знающий благопристойности художник легко может облещи Марса в спальную одежду и на ноги его возложить туфли», а Юпитера – в латы [9, c. 146]1. Бурлеск, по Мамонову, неблагопристоен, как и все, что идет вразрез с классицистической традицией; это род беспорядка, дурного хаоса, порождаемого злонравием: добродетельная душа любит во всем порядок, беспорядок же любит злонравная и подлая душа [9, c. 747]. Похвалы порядку, симметрии, разумному и продуманному устройству – лейттема его сочинений, в том числе «Правил офицеру», «Эпистолы генералу», «Эпистолы о разуме», поэм «Любовь» и «Россия». На этой идее замешаны метризованные каталоги, перечисления и описания архитектурных орденов: «Порядок есть везде ума людцкаго дело»2.

Наконец, в-третьих, в мамоновском предисловии на с. 17–18 есть сопоставление текстов Ломоносова и Сумарокова, написанных на один сюжет («Мельник, его сын и осел» Лафонтена). Мамонов утверждает, что «пиэса в сем предисловии сочинения г. Ломоносова, прекрасна»: «И в 18 стихах, все то с лег-костию изъяснено, что в III пиэсе (т. е. в сумароковской. – М.О.)… изъяснено 58 стихами»3. Поместив рядом для сравнения одну и ту же басню в переложении Ломоносова и Сумарокова, Мамонов воспроизводит их собственный эдиционный опыт поэтического состязания 1743 г. по переложению псалмов, и сравнение заканчивается не в пользу Сумарокова: «Разные автора, и разной слог, но дарование отличное есть в изъяснении, в таком, что лучше понять и разуметь возможно»4, т. е. Сумароков – сочинитель лишь «одаренный», а сочинение Ломоносова «прекрасно», а его изложение – короче, чище, доступнее, понятнее и потому предпочтительнее. Ломоносов хвалится за способность передать содержание кратко и ясно (возможную, как видим, и в басне) и противополагается Сумарокову, который превысил против него объем более чем втрое, не обойдясь без слов «взмостился», «навьютил», «взрютил» (взвалил, положил сверху), из которых, по крайней мере, последнее (а, судя по выписке, и все три), Мамонов считал невразумительным просторечием. Просторечие он осуждает в том же предисловии («низкими словами наполненной слог я так оставляю, как оставляю и не слушаю тех людей, которые говорят степною речью и произношением») и в «Эпистоле о разуме», где язык крестьян противополагается благородному городскому: «Из степи в град пришед крестьянин столько врiот, / Что смехом надсадит всех слышащих живот. / Егокает, и глас так странно он ломает, / Что трудно и понять, что сей егун вещает»5.

Мамонов выписывает то, что плохо у Сумарокова, и то, что хорошо у Ломоносова (обычный в то время жанр литературной критики – выписки удачного и неудачного), и подводит к мысли, что Ломоносов выше Сумарокова. «Дарование отличное» значит «разное», «пьеса» Ломоносова названа «прекрасной», а о сумароковской того же не сказано.

Из этого ясно, что помещенные в антологию тексты котируются неодинаково, но расположены рядом для сравнения. С тою же целью туда помещены сочинения Тредиаковского, которого Мамонов, как будет видно из его «Поэмы “Россия”», считал плохим и темным автором. В этой градации (первым идет Ломоносов, вторым Сумароков, третьим Тредиаковский) есть аксиология. Из предисловия выясняется разница мамоновской и сумароковской языковых программ: Мамонову близка высокая поэзия Ломоносова – слог, наполненный благородными словами, и «ровная материя».

П.Н. Берков, приняв без оговорок авторство Ломоносова, попытался разделаться с атрибуцией Мамонову с помощью фрейдистской фантазии: «Ломоносовская притча была, насколько можно судить по сохранившимся данным, последним полемическим сочинением поэта. Он, повидимому ( так !), не счел даже нужным печатать ее, и она дошла до нашего времени в ряде списков, аттрибутируемых ( так !) чаще всего не ему, а поэту Мамонову, что, как доказано акад. М.И. Сухомлиновым, совсем не верно… описка в первой букве фамилии Ломоносова, при сокращенном написании первых двух слогов – Момон., вместо Ломон., – могла дать чтение Мамонов» [17, с. 269]. П.Н. Беркову очень хотелось, чтобы там было написано «Ломоносов», но сокращение было только в книге Бычкова, и выглядело как «Мамон.», а не «Момон.», а в казанском списке фамилия дважды названа полностью (ил. 1).

Комментаторы академического собрания сочинений Ломоносова перепечатали «Свинью», пересказав доводы, разобранные выше, перетолковали басню в пользу его авторства1 и бодро сообщили, что авторство Ф.И. Дмитриева-Мамонова «единодушно и справедливо отвергнуто всеми исследователями»2. С тех пор текст числится среди ломоносовских сочинений. Никого не насторожила отмеченная Берковым странность: рукописный ответ на печатный текст имел бы смысл только если он получился непечатным или слишком оскорбительным. Атрибуция текста Мамонову объясняет несимметричность: если на притчу и эпиграмму отвечал сам Ломоносов, он постарался бы их тоже опубликовать. Мамонов же не печатал свои сочинения до 1769 г., и большая часть его книг осталась неизданной.

Главной причиной столь решительной атетезы был не сборник Пекарского. Найти новое сочинение Ломоносова, несомненно, приятнее, чем сочинение какого-то Мамонова, который к тому же не вписывался в известный кусок исто- рии, поэтому от него избавились. Когда историк литературы отбрасывает такие приписки и отдает предпочтение реконструкциям, отвечающим его собственным представлениям, он начинает выстраивать параллельную – похожую, но не аутентичную, – историю литературы.

Мамонову литературная полемика тех лет была небезразлична. В «Поэме “Россия”» (1773) содержатся запоздалые нападки на темный слог уже покойного Тредиаковского:

Штивелиуса слог когда мы слаб читаем, Мы с книгою тогда в руках все засыпаем, Заснувши, лутче нам во сне то отгадать, Что въявь Штивелиус не мог растолковать,

Кто слаб мешает слог дел малости с геройством,

Ни коршун, ни павлин он будет своим свойством.

В странице яко где раз двадесять стоит, И яко якоже речь всякую душит,

Котора без того довольно бестолкова, Читаючи сто раз, читать всьо будешь снова.

Кто слабость сам свою не знает ощутить И без толку писмом всех придет тяготить, Подобен птицам, что машиной глас пускают,

Они всьo невпопад крыле свои вздымают [9, с. 425–436].

Это позволяет как минимум заключить, что Мамонов мог участвовать в литературных войнах начала 1760-х годов. Он использует кличку Тредиаковского, которой пользовались Сумароков в «Эпистоле о стихотворстве» (1748), Ломоносов («Штивелий уверял, что муж мой худ и слаб» – в стихотворении «На сочетание стихов Российских», <не ранее 1951 – не позже 1953>), автор сатиры «Возражение, или Превращенный петиметр» 1753 г. («...сам Штивелиус не может так соврать»), и цитирует сумароковскую притчу на сюжет Федра «Коршун в павлиных перьях»: «Рассмотрен наконец богатый господин, / Ощипан он, и стал ни

Коршун, ни Павлин»1. Этот образ повторяется в его же, Сумарокова, притче «Коршун» (<не позже ноября 1760>): «Стал коршун быть павлин: / В ево он перьях был великой господин. / Но птицы протчия безумца ощипали»2. «Коршунов» принято относить к полемике Сумарокова с Ломоносовым, но Мамонов направляет образ на Тредиаковского. Исходя из критики слова «яко», можно полагать, имеется в виду «Элегия о смерти Петра Великого»: «Но Паллада прежде всех тут оцепенела, / Уразумевши, яко Петра уж не стало <...> Вем, что не должно храбру, но быти не можно, / Егда вем, яко уснул ныне ты не ложно <...> Но у Бога велика радость процветает: / Яко Петр пребывает весел ныне в небе, / Ибо по заслугам там ему быти требе»3. Вероятно, в начале 1770-х гг. Мамонов повторил претензию, обдуманную ранее, или обратил внимание на «Элегию», когда сочинял «Надписи к изваянному изображению Петра Великаго». Мамоновские надписи были опубликованы дважды, и оба раза анонимно – в письме к университету в «Московских ведомостях» [9, с. 146–148], и в его книге «Слава России, или Собрание разных медалей» (1770). Надписи эти, сочиненные по следам ломоносовских, Мамонов символически полагал началом своих литературных занятий, сравнивая себя с cыном лидийского царя Креза, который был немым, но заговорил, когда увидел, как какой-то перс при взятии акрополя, не узнав царя, обнажил меч, собираясь его убить.

Мораль

Итак, каждый из аргументов, сопровождавших атетезу, можно оспорить. Имя Мамонова, которым «Свинья» подписана в двух прижизненных сборниках, перестает выглядеть случайным. Он был знаком с Сумароковым по Петербургу, где квартировал Семеновский полк, и где они состояли в одной масонской ложе1. Его языковая программа близка к ломоносовской, он последовательно осуждает бурлеск и героикомику, реабилитированные Сумароковым в «Эпистоле о стихотворстве», и вообще смешение «дел малости с геройством» (выражение из «Поэмы “Россия”»), ценит одного выше другого и берется ответить на сумароков-ский выпад против Ломоносова.

Единственное, что кажется странным для Мамонова, литератора радикально дворянского самосознания, считавшего свой род от Рюрика через потомков последнего великого князя Смоленского Юрия Святославича: он совершенно снял вопрос о низости происхождения и перевел разговор в сферу чисто литературной иерархии, хотя это тоже можно объяснить. Во-первых, для Мамонова, который о князе А.Я. Хилкове скажет: есть «роды таковы, где ждал он у стола» [9, с. 376], дворянство Сумарокова вовсе не таково, чтобы им похваляться. Во-вторых, Мамонов, почитатель петровского законодательства, с одобрением писал о получении дворянства за воен- ную службу2, т. е. разделял идею выслуги, введенную «Табелью о рангах», и в случае Ломоносова мог пренебречь происхождением, имея в виду заслуги.

Мамонов отстаивает репутацию Ломоносова как первого российского стихотворца, которую пытался оспорить Сумароков. Как часто у Мамонова намерение выражается прямым текстом. Лев российской литературы говорит Свинье: «Была б ты не свинья, / Так знало бы кто я, / И знало б<,> обо мне какой свет носит слух». Эта мораль – не стоило Сумарокову непочтительно отзываться о Ломоносове, потому что всякий, кроме свиньи, может по справедливости рассудить, где Ломоносов, а где Сумароков, – совпадает с тем, что Мамонов скажет об этих двух сочинителях в предисловии к «Психее» с редкою для него деликатностью: «…все могут иметь удовольствие видеть разной оных слог. <…> Разные автора, и разной слог, но дарование отличное…»

Список литературы Битва свиньи с ослом: об одной незамеченной эпиграмме на А.П. Сумарокова и реатрибуции антисумароковской притчи времен литературной войны 1760-х годов

- Николаев С.И. Отрывок «Из Тита Ливия» А.П. Сумарокова // XVIII век. Сб. 28. Москва; Санкт-Петербург: Альянс-Архео, 2015. С. 28-33.

- Успенский Б.А. Вокруг Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской культуры. Москва: Индрик, 2008. 608 с.

- Сочинения М.В. Ломоносова. С объяснительными примечаниями академика М.И. Сухомлинова. Т. 2. Санкт-Петербург: Имп. Акад. наук, 1893. 426 с.

- Клейн И. Русская литература в XVIII веке. Москва: Индрик, 2010. 440 с.

- Афанасьев А.Н. Образцы литературной полемики прошлого столетия // Библиографические записки. 1859. № 17. С. 513-528.

- Ивинский Д.П. Ломоносов в русской культуре. [Б. м.]: Издательские решения, 2016. 174 с.

- Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Императорскаго Казанскаго университета, составленное А.И. Артемьевым / изд. Археогр. Комис. Санкт-Петербург: Тип. братьев Пантелеевых, 1882. 372 с.

- Мартынов И.Ф., Шанская И.А. Отзвуки литературно-общественной полемики 1750-х годов в русской рукописной книге (Сборник А.А. Ржевского) // XVIII век. Сб. 11: Н.И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Ленинград: Наука, 1976. С. 131-148.

- Дмитриев-Мамонов Ф. Дворянин-философ: «Известия», рукописные книги, медали и «системы» (1770-1780) с материалами к его биографии и комментариями М. Осокина. Москва: Б.С.Г.-пресс, 2019. 1223 с.

- Пекарский П.П. Материалы для истории русской литературы. II. Ломоносов: эпиграмма его на стихотворца Шишкина. - Пародия-памфлет на притчу Сумарокова. Насмешка над выраженьем в трагедии «Гамлет» // Библиографические записки. 1858. № 16. С. 485-488.

- Зорин А., Сапов Н. [Панов С.]. Обзор рукописных сборников барковианы, Примечания // Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова. Москва: Ладомир, 1992. С. 369382, 385-399.

- Серман И. Из литературной полемики 1753 г. // Русская литература. 1964. № 1. С. 99-104.

- Моисеева Г.Н. К истории литературно-общественной полемики XVIII в. // Искусство слова: сб. ст. к 80-летию чл.-кор. АН СССР Дмитрия Дмитриевича Благого. Москва: Наука, 1973. С. 56-64.

- Ивинский Д.П. М.М. Херасков и русская литература XVIII - начала XIX веков. Москва: Р. Валент, 2018. 216 с.

- Brang P. Studien zu Theorie und Praxis der russischen Erzählung 1770-1811. Wiesbaden: Harrassowitz, 1960. 285 S.

- Warda A. Refleksje teoretyczne na temat bajki ezopowej w Rosji w XVIII wieku // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. 2010. № 3. S. 157-164.

- Берков П.Н. Ломоносов и литературная полемика его времени: 1750-1765. Москва: Изд-во АН СССР, 1936. 334 с.