Бюджет углерода в залежных экосистемах Койбальской степи Минусинской котловины

Автор: Ковалева Ю.П., Чупрова В.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается количественная оценка бюджета углерода в разновозрастных залежах Койбальской степи Минусинской котловины. Выявлено, что залежи бурьянистой и корневищной стадий восстановления характеризуются положительным балансом углерода, залежи дерновинных стадий восстановления - отрицательным.

Углерод, экосистема, сукцессии, запасы, потоки, растительного вещества, степь, минусинская котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/14082039

IDR: 14082039 | УДК: 631.40

Текст научной статьи Бюджет углерода в залежных экосистемах Койбальской степи Минусинской котловины

Введение. Постагрогенные трансформации на залежах идут в направлении формирования зональных типов экосистем по классическим схемам [3, 5, 6, 8, 9]. Это сопровождается изменением почвенного плодородия, степени аккумуляции биогенных элементов, соотношением между выносом и поступлением элементов в системе растение-почва-атмосфера [4, 10, 11].

Цель исследования: оценка бюджета углерода в разновозрастных залежах Койбальской степи Минусинской котловины.

Задачи:

-

1. Оценить запасы С в различных блоках растительного и почвенного органического вещества залежных экосистем.

-

2. Дать количественную оценку потокам в продукционном и дестракционном звеньях круговорота углерода.

-

3. Определить баланс углерода в разновозрастных залежах Койбольской степи.

Объекты и методы. Объектами исследования являются залежные экосистемы, расположенные в Койбальской степи Минусинской котловины. На них было заложено четыре пробных площади (ПП), соответствующих основным стадиям восстановления залежной растительности степной зоны – бурьянистой, корневищной и дерновинной [3, 5, 7, 8, 9, 12].

ПП 1 – залежь 9–12 лет дерновинной стадии восстановления. Почва – агрочернозем текстурно-карбонатный типичный мелкий малогумусированный супесчаный на супесчаных аллювиальных отложениях. Растительность представлена холодно-полынным фитоценозом.

ПП 2 – залежь более 12 лет дерновинной стадии восстановления. Почва – агрочернозем текстурно-карбонатный типичный маломощный среднегумусированный среднесуглинистый на легкосуглинистых аллювиальных отложениях. Растительность представлена злаково-осоково-полынным фитоценозом.

ПП 3 – залежь 3–4 лет бурьянистой стадии восстановления. Почва – агрочернозем текстурно-карбонатный типичный маломощный малогумусированный среднесуглинистый на легкосуглинистых аллювиальных отложениях Растительность представлена разнотравно-полынным фитоценозом.

ПП 4 – залежь 5–7 лет корневищной стадии восстановления. Почва – агрочернозем текстурно-карбонатный типичный маломощный среднегумусированный легкосуглинистый на легкосуглинистых аллювиальных отложениях. Растительность представлена пырейным фитоценозом.

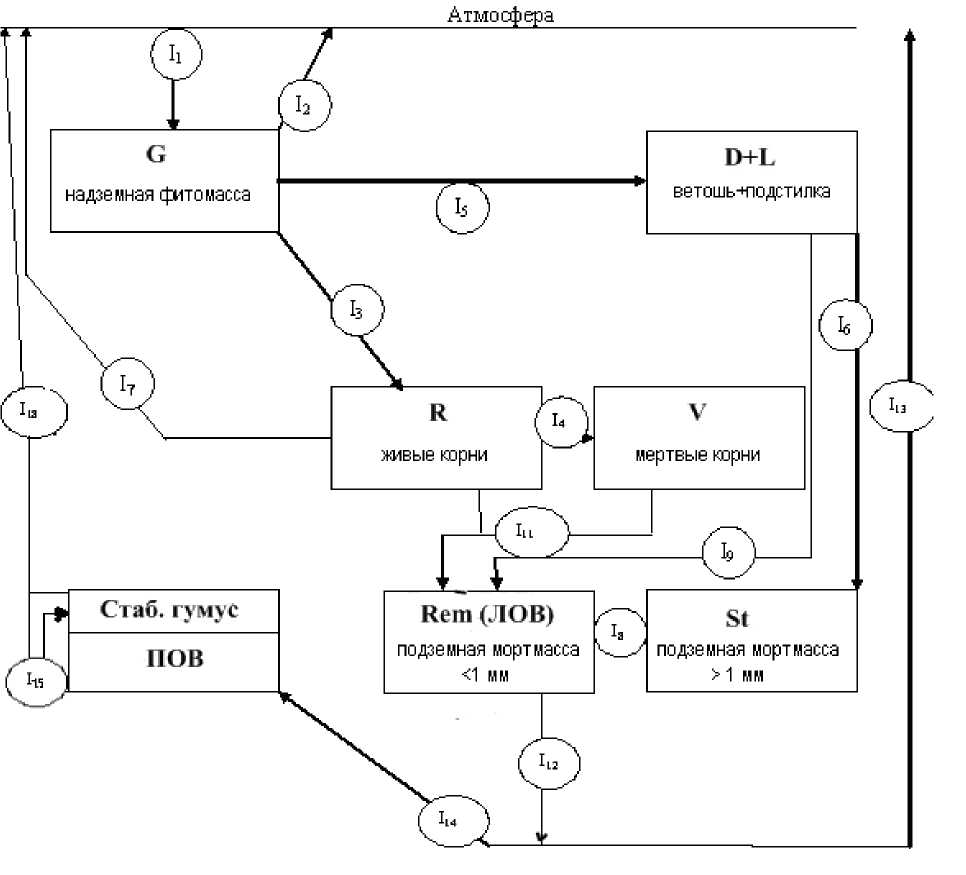

В исследованиях использовали балансовый метод изучения круговорота углерода, основанный на оценке динамики запасов различных фракций растительного и почвенного органического вещества [11]. Совокупность обменных процессов между всеми структурными компонентами залежных экосистем описывается следующей моделью (рис.).

Структурно-функциональная модель обменных процессов органического вещества в залежных экосистемах

Все выделенные блоки связаны между собой потоками перераспределения вещества (табл. 1).

Потоки органического вещества в залежных экосистемах

Таблица 1

|

Поток |

Связь между блоками |

Процесс, обеспечивающий поток |

|

I 1 |

A→G |

Фотосинтез надземной фитомассы |

|

I 2 |

G → A |

Дыхание надземной фитомассы |

|

I 3 |

G→R |

Транслокация органического вещества из надземных органов в корни |

|

I 4 |

R→V |

Отмирание живых корней |

|

PG |

A↔G→R |

Прирост надземной фитомассы |

|

PR |

G→R |

Прирост живых корней |

|

I 5 |

G→D+L |

Отмирание надземных органов |

|

I 6 |

D+L→St |

Поступление ветоши и надземной мортмассы в крупную подземную мортмассу |

|

I 7 |

R→А |

Дыхание корней |

|

I 8 |

St→Rem |

Измельчение крупной мортмассы и переход в мелкую мортмассу |

|

I 9 |

D+L→Rem |

Измельчение ветоши и подстилки и поступление в мелкую морт-массу |

|

I 11 |

R+V→ Rem |

Поступление живых и мертвых корней в мелкую мортмассу |

|

I 12 |

A Rem ПОВ |

Разложение мелкой мортмассы |

|

I 13 |

Rem→A |

Минерализация мортмассы |

|

I 14 |

Rem→ПОВ |

Гумификация мортмассы (образование подвижного органического вещества) |

|

I 15 |

ПОВ→Стаб. гумус |

Гумификация подвижного органического вещества, образование стабильного гумуса |

|

I 18 |

ПОВ→А Стаб. гумус →А |

Минерализация подвижного органического вещества и стабильного гумуса |

Концентрацию углерода во всех фракциях растительного вещества определяли по Тюрину. В составе подвижного (ПОВ) и лабильного (ЛОВ) органического вещества определяли углерод водорастворимый (Сн 2 о) – методом бихроматной окисляемости [1], углерод щелочерастворимый (СNaOH и Сгк, Сфк в его составе) в 0,1 н NaOH вытяжке – по Тюрину в модификации Пономаревой и Плотниковой [2]. Запасы легкоминерализуемой фракции органического вещества (Слмов) определяли по сумме запасов ЛОВ и ПОВ. Запасы стабильного гумуса (Сстаб. гумуса) находили по разности запасов Сгумуса и Спов. Запасы органического вещества почвы (Сорг) определяли как сумму запасов Слмов и Сстаб. гумуса.

Результаты исследования. Запасы углерода, аккумулированные различными фракциями растительного вещества (РВ), варьируют в довольно широких пределах – от 253 кг С·га-1 в надземной мортмассе до 7249 кг С·га-1 в подземной мортмассе (табл. 2).

Таблица 2

|

Блок растительного вещества |

Тип экосистемы |

|||

|

бурьянистая 3–4 лет |

корневищная 5–7 лет |

дерновинная 9–12 лет |

дерновинная более 12 лет |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Фитомасса (G) |

1248 |

2103 |

1665 |

1622 |

|

НСР 0,05 |

544 |

|||

|

Надземная мортмасса (D+L) |

355 |

620 |

367 |

253 |

|

НСР 0,05 |

175 |

|||

|

Живые корни (R) |

973 |

2065 |

477 |

521 |

|

НСР 0,05 |

598 |

|||

|

Мертвые корни (V) |

536 1 |

452 \ |

1026 \ |

891 |

|

НСР 0,05 |

333 |

|||

|

Подземная мортмасса (St+Rem) |

4746 1 |

5616 \ |

6298 \ |

7249 |

|

НСР 0,05 |

1490 |

|||

|

Всего |

7858 |

10853 |

9833 |

10536 |

|

НСР 0,05 |

1078 |

|||

Запасы углерода в растительном веществе залежных экосистем, кг С·га-1

Суммарный запас углерода, накапливаемый РВ залежных экосистем, изменяется в пределах 7858– 10853 кг С·га-1. По величине суммарного запаса углерода все залежные экосистемы выстраиваются в следующий убывающий ряд: корневищная 5–7 лет > дерновинная более 12 лет > дерновинная 9–12 лет > бурь-янистая 3–4 лет. Наибольший запас углерода на корневищной залежи обусловлен высоким запасом углерода в блоках G, D+L и R. Минимальный запас углерода на бурьянистой залежи связан с самым низким запасом углерода в блоках G и St+Rem.

В надземном ярусе запасы углерода в G изменяются в пределах 1248–2103 кг С·га-1, что в 1,1–2,6 раза превышает запас углерода в R. Самым низким запасом углерода характеризуется D+L – 253 – 620 кг С·га-1, что в 6–9 раз ниже запасов углерода в St+Rem.

В подземном ярусе наибольший запас углерода РВ сосредоточен в мортмассе – 4746–7249 кг С·га-1, наименьший – в блоке V – 452–1026 кг С·га-1. Таким образом, в надземном ярусе фитоценозов большая доля углерода сосредоточена в живой фитомассе, а в подземном – в мортмассе.

В почвенном блоке (табл. 3) наибольший запас углерода сосредоточен в стабильном гумусе, 12496– 26434 кг С·га-1, или 56–72% от запасов Сорг, что объясняется инертностью соединений углерода, прочно связанных с глинистыми минералами.

Таблица 3

Запасы углерода в различных категориях органического вещества почвы залежных экосистем, кг С·га-1

|

Тип залежи |

Компонент органического вещества в слое почвы 0–20 см |

|||||

|

Спов |

Слов |

Слмов (Спов+Слов) |

Сгумуса |

С стаб гумуса (Сгумуса-Спов) |

Сорг (Слмов+ Сстаб. гумуса) |

|

|

Бурьянистая 3–4 лет (ПП 3) |

7397 |

2975 |

10372 |

30230 |

22833 |

33205 |

|

Корневищная 5–7 лет (ПП 4) |

6204 |

3863 |

10068 |

32638 |

26433 |

36501 |

|

Дерновинная 9–12 лет (ПП 1) |

6862 |

3157 |

10019 |

19358 |

12496 |

22515 |

|

Дерновинная более 12 лет (ПП 2) |

8876 |

4515 |

13391 |

31527 |

22651 |

36042 |

|

НСР 0,05 |

808 |

1888 |

2102 |

2078 |

2542 |

2828 |

Значительно меньшее количество углерода накапливается легкоминерализуемым органическим веществом (10019–13391 кг С·га-1), причем в его составе запас Спов (6204–8876 кг С·га-1) в среднем в два раза выше запаса Слов (2975–4515 кг С·га-1).

Запасы углерода, аккумулированные гумусом (Сгумуса) и рассматриваемые нами как сумма Спов и Сстаб . гумуса, варьируют в пределах 19358 – 32638 кг С·га-1 в слое 0–20 см. Запасы органического углерода (Сорг), оценивающиеся как сумма Слмов и Сстаб . гумуса, изменяются в пределах 22515–36501 кг С·га-1. Достоверно высокие запасы Сорг и Сгумуса отмечаются на дерновинной залежи более 12 лет и на корневищной залежи 5–7 лет. Основу травостоя здесь составляют злаки, которые играют определяющую роль в накоплении органического вещества в почвах степной зоны [11]. Достоверно низкий запас Сорг, Сгумуса и Сстаб . гумуса наблюдается на дерновинной залежи 9–12 лет, что связано с супесчаным гранулометрическим составом почвы.

Бюджет углерода в залежных экосистемах. Вход вещества и энергии в экосистему обеспечивает продукционный процесс (табл. 4).

Депо углерода в NPP различных экосистем, кг С•га■1•год■1

Таблица 4

|

Тип экосистемы |

Продукция |

||

|

ANP |

BNP |

NPP |

|

|

Бурьянистая 3–4 лет |

9460 |

4419 |

13879 |

|

Корневищная 5–7 лет |

11739 |

4446 |

16185 |

|

Дерновинная 9–12 лет |

6051 |

2831 |

8882 |

|

Дерновинная более 12 лет |

10096 |

1981 |

12077 |

Наибольший запас углерода отмечается в NPP молодых залежей (бурьянистой и корневищной стадий). На более поздних стадиях запасы углерода в NPP снижаются в 1,3–1,6 раза. Структура запасов углерода характеризуется большей аккумуляцией его в ANP. В подземном ярусе наблюдается постепенное уменьшение запасов углерода BNP от ранних стадий к более поздним.

Деструкционное звено углеродного цикла включает процессы отмирания фитомассы, образования мортмассы и лабильных органических веществ, процессы минерализации и гумификации ЛОВ, аккумуляцию новообразованного гумуса, его минерализацию, а также минерализацию подвижных и стабильных гумусовых веществ (табл. 5).

Деструкционные потоки круговорота углерода в органическом веществе почвы

Таблица 5

|

Запасы (кг С·га-1) и потоки (кг С·га-1·период-1) |

Тип экосистемы |

|||

|

бурьянистая 3–4 лет |

корневищная 5–7 лет |

дерновинная 9–12 лет |

дерновинная более 12 лет |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Запас ЛОВ на начало исследований |

1987 |

3128 |

3546 |

3563 |

|

Поступило в ЛОВ за 2 года по потокам I 11 +I 6 +I 9 |

27758 |

32371 |

16555 |

22136 |

|

Запас ЛОВ на конец исследований |

5507 |

6075 |

6648 |

5044 |

|

Разложение ЛОВ: |

24238 |

29424 |

13453 |

20655 |

|

гумификация |

7777 |

10428 |

3219 |

6646 |

|

минерализация |

16461 |

18996 |

10234 |

14009 |

|

Запас ПОВ на начало исследований |

7628 |

6807 |

9870 |

9913 |

Окончание табл. 5

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Поступило в ПОВ за 2 года (гумификация ЛОВ) |

7777 |

10428 |

3219 |

6646 |

|

Запас ПОВ на конец исследований |

7361 |

6775 |

5344 |

7430 |

|

Разложение ПОВ: |

8044 |

10460 |

7745 |

9129 |

|

гумификация |

1908 |

1053 |

871 |

1386 |

|

минерализация |

6136 |

9407 |

6874 |

7743 |

|

Запас Стаб гумуса на начало исследований |

24482 |

28360 |

9716 |

24439 |

|

Поступило в Стаб гумус за 2 года (гумификация ПОВ) |

1908 |

1053 |

871 |

1386 |

|

Запас Стаб гумуса на конец исследований |

23286 |

26617 |

9899 |

22763 |

|

Минерализация стаб гумуса |

3104 |

2796 |

688 |

3062 |

|

Гумификация орг. вещества |

9685 |

11481 |

4090 |

8032 |

|

Минерализация орг. вещества |

25701 |

31199 |

17796 |

24814 |

|

Отношение минерализация / гумификация |

||||

|

ЛОВ |

2,1 |

1,8 |

3,2 |

2,1 |

|

ПОВ |

3,2 |

8,9 |

7,9 |

5,6 |

|

Орг. вещество |

2,6 |

2,7 |

4,3 |

3,1 |

Поступающие по потокам I 11 +I 6 +I 9 порции ЛОВ представляют новообразованный гумус, 87–93% которого расходуется в процессах разложения. По пути минерализации теряется 64–76% новообразованного ЛОВ. Оставшиеся 24–36% идут на гумификацию, пополняя пул углерода ПОВ. Часть свежего ЛОВ (7–19%) аккумулируется, представляя ближайший резерв, который может в последствии вовлекаться в разложение.

В блоке ПОВ разложению подвергается в среднем 52–60% углерода, аккумулированного в данном блоке. Разлагается как свежий ПОВ, образующийся в результате потока гумификации ЛОВ, так и аккумулированный в ПОВ до начала наблюдений. Долевое участие свежего и прежнего ПОВ в разложении резко отличается на залежах ранних и более поздних стадий. Так, на бурьянистой и корневищной залежах доля свежего ПОВ в разложении составляет 97–99% и только 3–1% приходится на прежний запас. На дерновинной залежи более 12 лет доля свежего ПОВ в разложении составляет 73%, а на дерновинной залежи 9–12 лет всего 42%. Это указывает на то, что в почвенном блоке дерновинных залежей активно протекают деградационные процессы, в результате которых свежего ПОВ не достаточно для того, чтобы компенсировать разложение. В целом теряется по пути минерализации 76–90% от разлагающегося ПОВ. Остальные 24–10% ПОВ пополняют пул стабильного гумуса.

В блоке Стаб гумус происходит разложение по пути минерализации. Всего минерализуется 6–12% от общего запаса углерода данного блока. Минерализации подвергается как обновленный за счет ПОВ стабильный гумус (долевое участие в разложении 38–100%), так и прежний (долевое участие в разложении 39–62%).

Отношение минерализация / гумификация на всех залежах и для всех категорий ЛМОВ больше 1. Это указывает на то, что в органическом веществе почвы минерализационные потоки преобладают над потоками гумификации. Доля ЛОВ в общем минерализационном потоке составляет 56–64%, ПОВ – 24–40%, а минерализация Стаб гумуса не превышает 12%. В общем потоке гумификации доля ЛОВ варьирует в пределах 79-91% и не имеет прямой зависимости от возраста залежи.

На основании количественных оценок потоков деструкционого звена в цикле углерода можно построить баланс углерода в залежных экосистемах и определить режим их функционирования (табл. 6).

Таблица 6

|

Поток, кг С·га-1·период-1 |

Тип экосистемы |

|||

|

бурьянистая 3–4 лет |

корневищная 5–7 лет |

дерновинная 9–12 лет |

дерновинная более 12 лет |

|

|

Вход (NPP) |

27758 |

32371 |

17765 |

24155 |

|

Отчуждение |

- |

- |

1210 |

2019 |

|

Минерализация (ЛМОВ+Стаб гумус) |

25701 |

31199 |

17796 |

24814 |

|

Выход (отчуждение + минерализация) |

25701 |

31199 |

19006 |

26833 |

|

Баланс |

+2057 |

+1172 |

-1241 |

-2678 |

Баланс углерода в залежных экосистемах

Наибольший вход и выход углерода отмечается на бурьянистой и корневищной залежах. Однако выход углерода на этих залежах определяется только потоком минерализации органического вещества почвы и составляет 93–96% от NPP соответственно. Таким образом, бурьянистая и корневищная залежи являются стоком углерода из атмосферы.

На дерновинных залежах выход обусловлен не только минерализацией органического вещества почвы, но и отчуждением углерода при выпасе. Выпас приводит к дополнительному выходу углерода и усиливает, кроме того, дефляционные процессы в супесчаном и среднесуглинистом по гранулометрическому составу агрочерноземах. Поэтому деградация почвы на дерновинных залежах опережает восстановительные процессы и приводит к отрицательному балансу углерода. Залежные экосистемы дерновинной стадии выполняют роль источника углерода для атмосферы.

Выводы

Наибольший запас углерода растительного вещества сосредоточен в подземном ярусе залежных фитоценозов и определяется величиной запаса растительного вещества в блоке.

Наибольший запас почвенного углерода сосредоточен в Стаб гумусе.

Структура запасов углерода в продукции залежных экосистем характеризуется большей аккумуляцией углерода в ANP.

В деструкционном звене круговорота углерода минерализационные потоки превышают поток гумификации для всех категорий почвенного органического вещества.

Минерализационный и гумификационный потоки формируются преимущественно за счет ЛОВ.

Залежи бурьянистой и корневищной стадий восстановления характеризуются положительным балансом углерода и представляют сток для углерода атмосферы.

Залежи дерновинных стадий восстановления, вследствие усиления деградационных процессов выпасом, характеризуются отрицательным балансом углерода и являются источником углерода для атмосферы.