Благотворение как фамильная ценность российского императорского дома Романовых

Автор: Закатов А.Н., Романова Д.Я.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Благотворительность рассматривается как неотъемлемая часть нематериального культурного наследия России. На примере социального служения представителей Императорского Дома Романовых авторы обращаются к различным формам их благотворительности, являющимся актуальными в мирное и военное время.

Благотворительность, меценатство, российский императорский дом романовых, нематериальное культурное наследие

Короткий адрес: https://sciup.org/170207641

IDR: 170207641 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2024.47.4.010

Текст научной статьи Благотворение как фамильная ценность российского императорского дома Романовых

Культура милосердия всегда являлась одним из важных проявлений русской идентичности, а также играла объединяющую роль среди представителей разных сословий и возрастных категорий.

В настоящее время, когда возрастает необходимость ценностного подхода к такому значимому пласту историко-культурного наследия России, как благотворительность, представляется актуальным обращение к обширному опыту социального служения Российского Император- ского Дома. Отношение к вопросам благотворительности и меценатства являлось, прежде всего, показателем «аристократии духа».

История благотворения в России неразрывно связана с династией Романовых. Наряду с прямым оказанием материальной поддержки бедным и страждущим, милосердие августейших особ проявлялось также в поддержке многих творческих начинаний, связанных с развитием русской культуры.

Благотворительность осуществлялась во взаимодействии с творческой элитой, выражалась в различных формах покровительства искусству, в содействии сохранению памятников истории и культуры.

Этот вид нематериального культурного наследия, несомненно, имеет значимость для развития современной социальной политики.

К основным характеристикам устройства благотворительной деятельности в Российской Империи относятся:

Религиозно-нравственное обоснование долга монарха, членов династии и всех государственных деятелей, наряду с выполнением ими своих основных обязанностей, заботиться о нуждающихся соотечественниках на добровольной и бескорыстной основе . Это сознание препятствовало чрезмерной бюрократизации и формализации социальной политики.

Сочетание общей государственной социальной политики , получившей развитие в XVIII столетии в качестве обязанности государства по отношению к нуждающимся, с личной благотворительной инициативой представителей императорской фамилии. Царствующий императорский дом был родом, обладающим статусом государственного учреждения, из которого в определяемом законом порядке происходили носители верховной власти1. В силу этого связь индивидуального благотворения членов императорского дома с «общественным призрением», выражавшаяся в покровительстве над различными благотворительными учреждениями, была всецело органичной и естественной. Такое покровительство способствовало развитию организованной помощи, восполняло недостатки, связанные с бюрократическими факторами, служило примером для других людей, усиливало просветительский характер социального служения.

Преемственность в культуре семейного социального служения. Культура благотворения являлась краеугольным камнем воспитания детей и формой межличностных отношений. Например, воспитателем будущего императора Александра II полковником К.К. Мердером была создана «касса благотворения», когда деньги, по- лученные маленьким цесаревичем в качестве поощрения, шли на дела милосердия2. Преемственная линия прослеживалась и в покровительстве над учреждениями (передача статуса августейшего покровителя или попечителя по традиции или по завещанию). Благотворение являлось родовой ценностью и семейным делом, неотъемлемой частью повседневной жизни представителей императорской фамилии.

Всеобщность служения . Члены Российского императорского дома, как правило, избегали придания своей благотворительной деятельности характера элитарности. Напротив, они стремились приобщать к участию в делах милосердия представителей всех сословий, национальностей, возрастов и т.д. Августейшие особы не только сами жертвовали крупные суммы, но организовывали акции по сбору средств и лично участвовали в них. При этом признавалась значимость любого пожертвования, независимо от размера.

Идейно-историческое обоснование.

Благотворение членов Российского императорского дома нередко носило мемориальный характер. Дела милосердия совершались в памятные даты, как «венец» торжественных событий, в ознаменование военных побед, в честь рождения членов династии, в память о скончавшихся родственниках и своих предшественниках на занимаемых государственных должностях, на помин души. Таким образом, благотворительность сочеталась с выражением почтения к предкам, увековечиванием их памяти. По образному выражению великой княгини Марии Владимировны, это является «воздвижением памятников в душах людей»3.

Воспитательно-просветительская составляющая.

В благотворительности членов императорского дома наблюдается стремление к нерасторжимости христианского благочестия (а на примере отдельных представителей и духовного подвига) и эстетики повседневности.

Императорская фамилия являла пример формирования ответственного отношения к благотворительности с самого детства; сочетания материальной помощи с попечением о духовном развитии нуждающихся лиц; личного участия во многих проектах; личного посещения нуждающихся и оказания медицинской помощи; самоограничения в сложных для народа условиях (например, в военное время); стремления объединения усилий на ниве милосердия с представителями всех сословий.

Кроме личного примера и престижности сотворчества соотечественников с членами царствующего дома, немаловажное значение имела система поощрения наиболее отличившихся в сфере благотворительности в разных формах выражения благодарности от августейших особ.

Адресность благотворительности. Проведение благотворительных акций было направлено на решение конкретных проблем, на развитие определённых отраслей деятельности; жертвователи могли увидеть конкретный результат своих усилий. Отдельное место занимала духовная и материальная поддержка молодого поколения.

Традиции и формы благотворения в мирное и военное время.

Учреждения и акции широкой благотворительной направленности

Значимым примером системного подхода к благотворительности являлось создание благотворительных ведомств и комитетов. Старейшей из благотворительных институций являлось Ведомство учреждений Императрицы Марии (ВУИМ), постепенно сформировавшаяся государственная система (Четвёртое отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии), включавшая в себя постоянно увеличивающееся количество учреждений.

Выдающееся значение имела деятельность благотворительных обществ (Женского Патриотического Общества, Императорского Человеколюбивого общества)4.

Особую роль в системе социального служения Дома Романовых играло Российское общество Красного Креста, созданное благодаря императрице Марии Александровне и позднее находившееся под покровительством императрицы Марии Фёдоровны. Важно отметить работу дамских комитетов, в которой принимали активное участие представительницы Императорской Фамилии. Оказание помощи было разноплановым. В частности, это касается ликвидации последствий голода и эпидемий, неурожаев, стихийных бедствий, пожаров, землетрясений. Была организована работа учреждений помощи голодающим.

Обращаясь к наследию Дома Романовых, важно выделить следующие формы благотворения, являющиеся актуальными в наше время:

Праздник как эстетическая форма социального служения. Это особенно показательно на примере благотворительных базаров и праздников цветов. В современной России, когда особенно актуально развитие различных форм социального служения, представляется важным обращение к такому феномену культуры милосердия дореволюционной России, как праздник. Данная форма социального служения играла объединяющую роль для представителей различных сословий. В частности, добрым примером нам может служить праздник «Белый цветок», учреждённый в России Государем Николаем II. Приобщение к традициям милосердия — яркий образец для многих учреждений культуры, в частности, музеев, повседневность которых основана на деятельной исторической памяти, на сохранении и творческом развитии лучших культурных традиций прошлого. В данном контексте показателен пример Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, в стенах которого в наши дни проходили ежегодные акции при участии Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, регулярное проведение благотворительных акций Елисаветинско-Сер-гиевским просветительским обществом, Марфо-Мариинской обителью милосердия, Ассоциацией Благотворителей «Белый цветок».

Благотворительные сборы на различные нужды (в том числе, организация кружечных сборов); балы; базары (к примеру, благотворительные базары, устроенные Великой княгиней Елизаветой Фёдоровной5 и Великой княгиней

Марией Павловной); ёлки, выставки, концерты (в том числе, в пользу Елизаветинского благотворительного общества, общин сестёр милосердия, комитета РОКК); лекции, лотереи, лотереи-аллегри. Мероприятия преследовали не только благотворительную, но и нравственно-воспитательную цель. По инициативе Великой княгини Марии Павловны были проведены акции «День креста — помощь воинам под неприятельским огнём» и «Пожарные — солдатам».

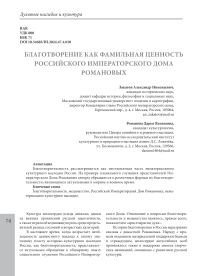

Илл.1 Благотворительный базар в залах Российского Благородного Собрания, 22-25 марта 1903 г. Общий вид базара. Из книги Кучмаевой И.К. Когда жизнь истинствует… Культура благотворения Великой княгини Елисаветы Феодоровны. М.: Издательство «Индрик», 2008. – 364 с.

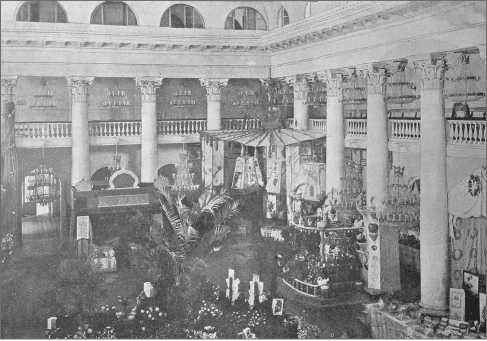

Илл.2 Стол Её Императорского Высочества Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Весь левый угол этого стола занят рукодельными работами и живописью на полотне Её Императорского Высочества. Из книги Кучмаевой И.К. Когда жизнь истинствует…Культура благотворения Великой княгини Елисаветы Феодоровны. М.: Издательство «Индрик», 2008. – 364 с.

Илл.3 Благотворительный жетон

«Помощь военно-санитарной организации Великой княгини Марии Павловны». Из архива Канцелярии главы Российского Императорского Дома.

Илл.4 Великая княгиня Мария Павловна. Журнал «Le Petit Journal». 5 декабря 1891 г. Из архива Канцелярии главы Российского Императорского Дома.

Много сил представители династии посвящали вопросам оказания помощи детям , проблемам детства и материнства, попечения о сиротах, что находило отображение в создании системы социальных учреждений и воспитательных домов для сирот и подкидышей (яркие примеры — создание Екатериной II системы социальных учреждений «Приказы общественного призрения» и деятельность Воспитательного дома). Великой княгиней Екатериной Михайловной был создан приют для детей работающих родителей — первый детский сад в России. Под попечением представителей Дома Романовых находились приюты, ясли, богадельни, детские трудовые артели (Ольгинские детские семейные приюты трудолюбия, приют для потерявшихся детей под покровительством Великой княгини Ксении Александровны, Сергиево-Елизаветинский приют при Московской центральной пересыльной тюрьме, созданный для того, чтобы облегчить участь семей осуждённых, чтобы дети воспитывались в свете христианского добротолюбия). Помощь оказывалась и самим заключённым, а также женщинам, освобождаемым из тюрем (Дамский попечительный о тюрьмах комитет). Под покровительством Великой княгини Елизаветы Маврикиевны действовало Общество попечения о бедных и больных детях «Синий крест».

Забота о детях участников войны. По инициативе Великой княгини Елизаветы Фёдоровны «в пользу детей воинов, вставших на защиту Отечества» была издана книга «Под Благодатным Небом». Ещё один пример — Сергиево-Елизаветинское начальное училище с ремесленными отделениями для солдатских детей.

Помощь военным инвалидам (ветеранам войн)

Благотворительная деятельность являлась и выражением благодарности за подвиги подданных на военном поприще (учреждённый Императором Александром I в 1814 году Комитет для оказания помощи раненым и больным генералам и офицерам). В эпоху правления Государя начала формироваться система общегосударственной поддержки военнослужащих и их семей.

В последующем, помимо попечения о больных и раненых, семьях погибших и раненых, отдельное внимание уделялось сёстрам милосердия и представителям духовенства.

Одним из значимых примеров помощи воинам является устройство императрицей Марией Фёдоровной в 1883 г. Мариинского приюта, предназначенного для приспособления нуждающимся ампутированным и увечным воинам искусственных конечностей и протезов. Интерес представляет и «Международный фонд Красного Креста Императрицы Марии Фёдоровны для присуждения из процентов премий авторам наилучших изобретений, направленных к облегчению страданий раненых и больных воинов».

Помощь увечным (инвалидам)

Оказывались меры, направленные на поддержку слепых6 и глухих детей и взрослых7; развитие протезного дела.

Отдельное место занимало оказание помощи в экстремальных ситуациях, во время бедствий — пожаров, наводнений и неурожаев8.

Помощь малоимущим и бездомным

Осуществлялась помощь, связанная с предоставлением жилья (под покровительством Великого князя Сергея Михайловича находилось Общество доставления дешёвых квартир и других пособий нуждающимся жителям С.-Петербурга).

Создавались убежища (открытие убежища Государыни Императрицы Марии Фёдоровны для заслуженных воспитательниц её учреждений, состоявшего при отделении малолетних сирот; убежище для сирот лиц, погибших во время катастрофы на Ходынском поле).

Медицинская помощь и развитие медицинского образования включали в себя развитие лечебных учреждений (к примеру, здравница Великого князя Михаила Александровича, где оказывали помощь лёгочным больным), развитие акушерского образования и деятельности повивальных институтов, поддержка общин сестёр милосердия и забота об их медицинском образо- вании9, финансирование научных исследований.

Помощь Церкви

Храмоздательство и покровительство храмам являлись особыми формами благотворительности Императорского Дома (как в России, так и за рубежом), имевшими и миссионерский характер. К примеру, значительные средства были выделены на строительство православного храма в Дармштадте. Возведение храмов являлось также увековечением исторической памяти. Благотворительность символически олицетворяла собой и связь с исторической родиной (яркий пример — поддержка Императрицей Марией Фёдоровной деятельности Датского Красного Креста в России);

Многочисленные вклады в храмы и монастыри;

Основание обителей и монастырей (Марфо-Мариинская обитель милосердия, Покровский женский общежительный монастырь с хирургической больницей в Киеве и др.);

Пожертвования на благоукрашение обителей, в частности, в период прославления святых (Саровские торжества). Сбор средств в пользу храмов («Церковная лепта»).

Поддержка развития науки и образования

Одним из направлений социального служения императорской фамилии являлось покровительство учебным заведениям (творческие учебные заведения, промышленные, военно-учебные заведения, гимназии, ремесленные и начальные училища, церковно-приходские школы и т.д.) и приобщение молодого поколения к делам милосердия; развитие профессионального образования, просветительская деятельность Императорского Православного Палестинского Общества, выделение средств на обучение и содержание талантливых учащихся, улучшение материальных условий и забота об их досуге; учреждение именных стипендий; устройство студенческих общежитий и общежитий для юных добровольцев в военное время10), организация общеоб- разовательных чтений для рабочих11, организация чтений и религиозно-нравственных бесед при лазаретах и казармах с целью духовного влияния на молодых солдат, покровительство отделу по распространению духовно-нравственных книг Общества любителей духовного просвещения.

Меценатство

Культура являлась значимой сферой социального служения, августейшие особы занимали заметное место в ряду создателей, дарителей и попечителей музеев. Традиции их милосердия раскрываются сквозь призму покровительства различным видам и жанрам искусства. Важно отметить участие представителей династии в решении организационных и финансовых вопросов, связанных с развитием просветительских учреждений, формированием разнопрофильных музейных коллекций и библиотечных фондов, дарения в музеи и ходатайства о приобретении материальных свидетельств той или иной эпохи. Благотворение воплощалось и в художественной форме (в творческих изделиях, созданных руками Царственных Особ и продаваемых с благотворительной целью).

Культурно-просветительские центры становились очагами социального служения. Так, например, в период Русско-японской войны Румянцевский музей принял посильное участие в помощи больным и раненым воинам. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна устроила в нём склад пожертвований для раненых воинов. Благотворительные выставки, организованные ею, покровительство Великой княгини Елены Павловны художникам, писателям, учёным, композиторам — яркие примеры вовлечения культурнопросветительских учреждений и представителей творческой интеллигенции в благотворительную жизнь, а также оказания им поддержки.

Отображение благотворительной деятельности в изданиях

Повседневность социального служения находила отображение в изданиях того времени, таких как: «Вестник Красного Креста», «Иллюстрированный календарь Красного Креста», «Вестник благотворительности», «Русский инвалид», «При- своим благотворным влиянием на товарищей пользу делу воспитания юных добровольцев.

зрение и благотворительность в России», «Соревнователь просвещения и благотворения», «Еженедельник Особого Комитета Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны о благотворительности Москвы в деле помощи раненым и пострадавшим вследствие военных действий на Дальнем Востоке», «Досуг слепых», журнал «Детская помощь» и др. Также это касается отчётов сестёр милосердия, ряда публикаций в дореволюционной прессе.

В контексте истории благотворения Дома Романовых важно отметить учреждение в 1897 году премии императрицы Александры Фёдоровны с целью поощрения появления в отечественной печати значительного объёма изданий, посвящённых проблемам благотворительности. Были представлены примеры тем, наиболее подходивших для осуществления данной цели: 1) «Трудовая помощь как средство призрения бедных»; 2) «Исторический обзор мер общественного призрения и благотворительности в России», «Соотношение деятельности общественной и частной на поприще призрения бедных и благотворительности»12. Также, в прессе был размещён список книг зарубежных писателей, появление которых в переводе на русский язык было признано желательным.

Важно отметить издания, созданные с благотворительной целью, в частности, речь идёт о книге «Под Благодатным Небом», в которой особое внимание уделялось детству святых. Это и благотворительные открытые письма, календари и эстампы, издававшиеся Общиной Святой Евгении и имевшие также просветительское значение. В данном контексте необходимо выделить и литературный сборник «Призыв», изданный в пользу состоявшего под покровительством Их Императорских Высочеств Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и Великого князя Сергия Александровича Общества призрения престарелых и лишённых способности к труду артистов и их семейств в Москве.

Благотворительность во время войн

В военное время эти постоянные формы благотворительности дополнялись открытием госпиталей; созданием военных богаделен, инвалидных домов, вдовьих домов для семей погибших солдат и офицеров; учреждением имен- ных комитетов (Татьянинский комитет помощи беженцам, Романовский, Алексеевский, Александровский, Комитет Великой княгини Марии Павловны по снабжению тёплой одеждой фронтовиков и т.п.) и ведомств для системного и разностороннего подхода к вопросам оказания помощи военнослужащим и раненым; непосредственное исполнение обязанностей сестёр милосердия членами императорского дома женского пола. Во время Русско-японской войны оказывалась поддержка душевнобольным-пострадавшим офицерам и нижним чинам. Особую значимость имели также следующие формы вспомоществования:

Снабжение всем необходимым на театре военных действий, создание походных церквей, помощь русским военнопленным, государственный сбор денег на их выкуп, создание именных военно-санитарных поездов. Были организованы комитеты, госпитали и лазареты, летучие отряды. Так, например, при Царскосельском лазарете имени Государыни Императрицы Александры Фёдоровны для выздоровления воинов, эвакуированных с Дальнего Востока, была мастерская для обучения воинов. Важно вспомнить самоотверженную работу Великой княгини Виктории Фёдоровны, Военно-санитарный автомобильный отряд её имени (Первая мировая война). Увековечение памяти являлось особым видом социального служения августейших особ. Так, действовал Комитет по увековечению памяти русских воинов в войне 1904–1905 годов, созданный Великой княгиней Ольгой Александровной.

Современные формы социально ориентированной деятельности Императорского Дома:

Сочетание традиционных и новых форм благотворения, участие в культурных, образовательных и просветительских инициативах является одним из приоритетных направлений деятельности Российского Императорского Дома, не прерывавшейся в изгнании13 и олицетворяющей сохранение исторической преемственности социального служения династии. В настоящее время благотворительность выражается в системной поддержке на уровне фондов и отдельных акций милосердия:

Илл.5 Её Императорское Высочество Великая княгиня Виктория Фёдоровна, награждённая тремя Георгиевскими медалями за самоотверженную работу на передовых позициях.

Портрет И. Космина. Журнал «Нива» 1916. № 49. Из архива Канцелярии главы Российского Императорского Дома.

Императорский фонд исследования онкологических заболеваний, учреждённый Его Императорским Высочеством Великим князем Георгием Михайловичем14;

Благотворительный фонд «Банк еды «Русь» — крупнейший в России «банк еды» для социально незащищённых семей через приходы Русской Православной Церкви, религиозные и благотворительные организации во всех регионах страны15;

Поддержка Императорским фондом историко-культурного наследия. Яркий пример — участие Фонда в сборе средств для Международного благотворительного фонда Юрия Розума, занимающегося проблемами музыкального и культурного образования подрастающего поколения.

В контексте исторической преемственности важно отметить совместную деятельность супругов Великого князя Георгия Михайловича и Светлейшей княгини Виктории Романовны, являющую собой пример супружеской пары, объединённой общими духовно-нравственными ценностями: «Задача аристократии сегодня — использовать своё имя на благо обществу, для развития культуры» (из интервью Светлейшей княгини). В этой связи представляется актуальным создание «календаря» благотворения (освещение мероприятий или публикация материалов, посвящённых «юбилеям» крупных благотворительных проектов, а также особенностям их реализации в повседневной жизни). В целом, мы можем говорить о созидательной деятельности, направленной на укрепление взаимодействия Российского Императорского Дома с другими историческими институциями в вопросах социального служения.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что социальное служение представителей Дома Романовых являлось их ценностным принципом и жизненным призванием, а также отображением их духовно-ценностного мира в мирное и военное время, а формы служения членов императорской фамилии актуальны в настоящее время.

Список литературы Благотворение как фамильная ценность российского императорского дома Романовых

- Закатов А.Н. Традиции благотворительности дома Романовых. - СПб: Императорский фонд исследования онкологических заболеваний, 2015. - 140 с., илл. ISBN: 978-5-9905643-3-6

- Закатов А.Н. Социокультурный суверенитет исторических институций: истоки и современность // Ценности и смыслы, 2016, № 1 (41). - С. 36-47. EDN: TUVCSR

- Зимин И.В. Личная благотворительность членов Императорской Семьи (XVIII - XX вв.). - М: Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество; Издательский Дом ТОНЧУ, 2018. - 152 стр.

- Российская благотворительность под покровительством Императорского дома Романовых [Текст] каталог выставки, Москва, Государственный музей-заповедник "Царицыно", 7 декабря 2018-24 марта 2019 / Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Департамента культуры города Москвы, Институт Всеобщей истории Российской академии наук; [составитель Л.В. Шумская]. - Москва: Елисаветинско- Сергиевское просветительское о-во, 2019. - Ч. 1: Милосердие и просвещение. Ч. 1. - 2019.

- Кучмаева И.К. Когда жизнь истинствует… Культура благотворения Великой княгини Елисаветы Феодоровны. М.: Издательство "Индрик", 2008. - 364 с.

- Кучмаева И.К. Жизнь и подвиг Великой княгини Елизаветы Федоровны. М.: Москвоведение, 2004. EDN: QOWBCJ

- Соколов А.Р., Хитров А.А. Российская благотворительность под покровительством дома Романовых. - СПб., 2015. - 568 с. 978-5- 9906154-2-7. ISBN: 978-5-9906154-2-7 EDN: UXSXQT

- Соколов А.Р., Зимин И.В. Благотворительность семьи Романовых. XIX-начало XX в. Повседневная жизнь Российского Императорского Двора. - М.: Издательство Центрполиграф, 2015. - 604 с. EDN: XFGPYV

- Романова Д.Я. Эстетический аспект благотворительной деятельности Великой княгини Елизаветы Федоровны / Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елизавета Федоровна: московский период: XVI-XVIII Елисаветинско-Сергиевские чтения, Москва, 2013- 2015 гг.: избр.ст./ [Отв.ред.А.В.Громова]. - М.: Елисаветинско-Сергиевское просветительское о-во, 2017. - 268 с. с.127-133 - (Научная библиотека Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества/ Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество").

- Юбилей всенародного подвига. - Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии. Вознесенский Печерский монастырь, 2015. - 272 с. илл. - С. 17. Перевод на английский - проф. Р. Мартин. , УДК 94 (47), ББК 63.3(2)-8 Романовы, Ю-13. ISBN: 978-5-903657-61-2