«Благовествую земле радость велию, хвалите небеса Божию славу» (Николаевский храм с. Старая грязнуха)

Автор: Бурдин Евгений Анатольевич

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 3 (9), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе письменных и устных источников впервые рассматривается история православной церкви старинного приволжского села Старая Грязнуха (Волжское).

Зона затопления, историко-культурное наследие, церковь

Короткий адрес: https://sciup.org/14219472

IDR: 14219472

Текст научной статьи «Благовествую земле радость велию, хвалите небеса Божию славу» (Николаевский храм с. Старая грязнуха)

Статья выполнена в рамках проекта УРОО «Общество содействия географическим исследованиям «Культурное наследие зон затопления Куйбышевской и Саратовской ГЭС на территории Ульяновской области».

Старинное село Волжское (до середины XX в. Старая Грязнуха) относится к разряду населенных пунктов, об истории которых сохранилось до обидного мало сведений. Однако история развития любого субъекта государства уникальна и нуждается в кропотливом исследовании. По мнению А. Ю. Тихоновой «для конвергенции всей совокупности культурных явлений страны как целого необходимы локальные изучения конкретных таксономических единиц: республик, краев, округов, областей, районов и отдельных населённых пунктов [1, с. 4]. Именно поэтому любые свидетельства о селе, поселке, городе РФ важны и бесценны.

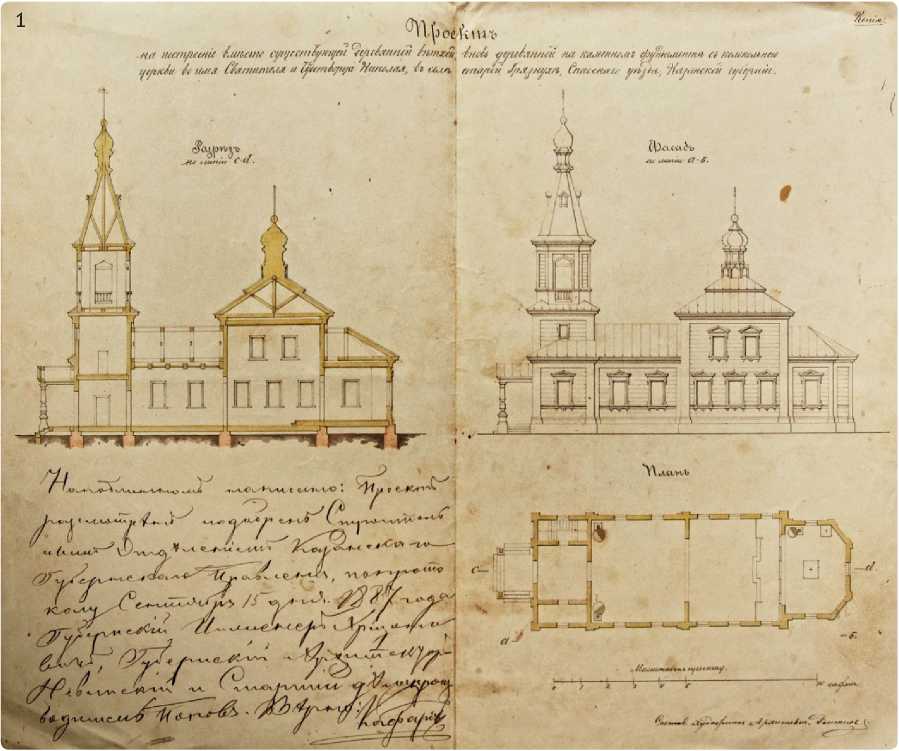

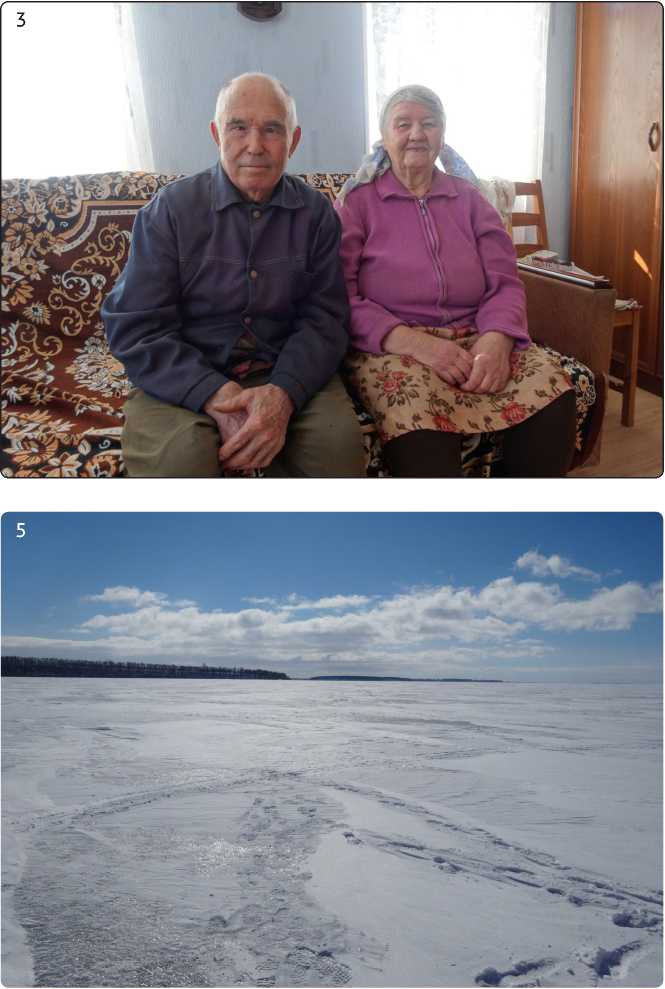

Село Волжское заслуживает внимания уже и потому, что в нем находился один из самых ранних православных храмов на территории современного Старо-майнского района Ульяновской области — Николаевский, возведенный в 1712 г. (конечно, впоследствии он не раз перестраивался) [2, л. 136]. Собственно село Старая Грязнуха было затоплено в 1956 году, а в новом перенесенном селении Волжское (первые годы после переселения жители по старой памяти называли его Грязнухой), в которое переехали бывшие жители Старой Грязнухи и близлежащей деревни Новая Грязнуха, сейчас осталось только два старожила. Остальные или умерли, или разъехались. Село Волжское — выми- рающее, здесь сейчас живут преимущественно дачники, да и то в основном летом. Даже в капитальном труде старомайнского краеведа Ю. Н. Мордвинова ему посвящены всего лишь три листа текста. И это одно из немногих сел, по которому так и не удалось найти хотя бы одной фотографии до 1956 г. Но в Национальном архиве Республики Татарстан удалось обнаружить уникальный документ — чертежи проекта Николаевского храма 1887 г.

Согласно уникальному документу, обнаруженному в Российском государственном архиве древних актов, село Никольское (Грязнуха) появилось в 1670-е гг., а в 1716 г. в нем у 4 владельцев (среди них А. А. Головкин, видимо, родственник известного политика Г. И. Головкина, основателя с. Головкино (Урень) было 7 дворов и 84 крепостных [3, с. 233]. По данным Ю. Н. Мордвинова, его основали в 1674 г. выходцы из Нижегородского уезда [4, с. 234].

Долгое время я не мог найти изображение Николаевской церкви, стоявшей на окраине села у реки Грязнушки. Кропотливые поиски в архивах, музеях и фотоальбомах бывших жителей села не приносили результата. Но во время работы в Национальном архиве Республики Татарстан мне удалось обнаружить чертежи проекта деревянного храма на каменном фундаменте 1887 г. [5, б/л]. Однако было известно, что в 1906 г. в селе построили новую каменную церковь во имя Николая Чудотворца [6, с. 235]. Почему же проект деревянного храма, одобренный строительным отделением Казанского губернского правления, так и не состоялся? Этот вопрос частично прояснился во время поездки в Волжское в июле 2014 г., когда я разыскал там бывшего жителя Старой Грязнухи А. А. Зубарева. Мне исключительно повезло, так как в 81 год он не только сохранил хорошую память, но и в молодости жил около церкви. Поэтому, посмотрев на распечатанную копию проекта, старожил сразу определил, что он совпадает с внешним обликом каменного храма. По неизвестной нам причине проект 1887 г. переформатировали под каменный храм, сохранив при этом основные архитектурные черты сооружения. Неясно, построили все-таки новую деревянную церковь (по архивным документам, в 1890 г. ее перестраивали), или же просто подновили старую, а затем решили возводить кирпичную по старому проекту.

А. А. Зубарев вспоминал, что церковь была сложена из красного кирпича, беленого, без штукатурки [7, с. 1]. Бывший житель соседней Новой Грязнухи В. И. Маслов рассказывал: «В Старогрязнухинском хра- ме перед затоплением находился склад зерна, я туда заходил — она была пустая. Кирпич от церкви пошел на фундаменты домов и силосные ямы в новом селе (Волжском — Е. А. Б.). Храм взорвали в 1953 или 1954 году. Вода стала прибывать осенью 1956 года. Когда я в 1958 году приехал из армии, уже была вода» [8, с. 1]. По сведениям З. А. Калачевой, жившей в Старой Грязнухе, «на окраине селе была церковь — хорошая, три купола, возле нее находилось кладбище, а позади — речка. В церкви все разорили еще до затопления, икон уже не было. Нас сюда выселили (в Волжское — Е.А. Б.) в 1953 году, а церковь взорвали после нас. Говорят, что просверливали стены, куда закладывали взрывчатку. Из нашего села было видно Голов-кинскую церковь» [9, с. 1]. За неимением других изображений и свидетельств пока остается довольствоваться тем, что есть.

Первую однопрестольную деревянную церковь во имя Николая Чудотворца построили в 1712 г., через 38 лет после основания поселения выходцами из Нижегородского уезда [10, л. 136]. В 1750 и 1890 гг. храм перестраивали и ремонтировали [11, л. 66 об.; 11, л. 473]. В 1842 г. в его клир входили священник Александр Дмитриев Предтеченский и дьячок Павел Стефанов Лентовский, а в 1858 г. — священник Василий Яковлев Смелов и дьячок Иван Голосницкий [13, л. 3 об., 44].

В НАРТ хранится уникальный документ по истории Николаевской церкви — ее главная опись, сделанная в 1899 г. Она интересна не только описанием существовавшей на этот момент деревянной церкви, покрытой железом и обшитой тесом, длиной 19,2 м и шириной 6,4 м (с восемью окнами, двумя дверями, одной печью, без стенной живописи и т.д.), но и упоминанием строящейся новой каменной с железной крышей, длиной 32 м и шириной 21,4 м (по длине в 1,7 раза больше прежней, а по ширине — в 3,3 раза), с двадцатью окнами, четырьмя дверями, трехъярусной колокольней и двумя железными вызолоченными крестами [14, л. 4 —4 об.]. Деревянный храм был обнесен деревянной оградой на каменном фундаменте, а также имел 5 колоколов. Только на самом большом из них указывался вес (32 пуда 20 фунтов, или 533,2 кг) и содержались надписи следующего содержания: «завода Саратовских купцов, в городе Саратове братьев Гудковых, мастер Василий Кеменев, 1881 года» и «Благовествую земле радость велию, хвалите небеса Божию славу; благовестите день ото дня спасение Бога нашего; возлюбих благолепие дому твоего и место селения славы Твоея» [15, л. 4 об.]. Кроме того, на колоколе сверху были изображены херувимы, в середине — Божья Матерь, святитель Архангел Михаил и святители бессребреники Косьма и Дамиан.

При описании алтаря храма отмечалось, что он покосился от давности, а шелковый желтый антиминс (четырехугольный платок — Е. А. Б.) на престоле был освящен в 1885 г. Высокопреосвященнейшим Палладием, архиепископом Казанским. Там же находилась икона Тихвинской Божией Матери, а на горнем месте — икона нерукотворного образа Спасителя и другие предметы культа [16, л. 7]. Всего в алтаре насчитывалось 17 икон. В предалтарном треярусном икононостасе, украшенном вызолоченными карнизами и резьбой, имелось 15 икон, в том числе весьма древняя икона Пророков с 4 ликами и стёршимися надписями [17, л. 8 —9 об.]. В других местах висели 27 икон, причём некоторые отличались древностью и богатым оформлением [18, л. 10 —11 об., 13]. Также в описи упоминаются 9 лампад, 12 подсвечников, 1 паникадило, 2 аналогия, 9 напрестольных крестов, 17 различных богослужебных сосудов, 32 наименования дарохранительниц и сопутствующих предметов, 4 кадила и другая обрядовая утварь [19, л. 14 —15 об., 18 —23].

В ризнице хранились 6 Евангелий, самое старое из которых отпечатали в 1694 г. в Москве, а остальные — в период с 1875 по 1896 гг. [20, л. 15 об. —17]. Особый интерес вызывает опись книгохранилища, в которую входили: 1) одна Библия; 2) богослужебные книги: Праздничная минея 1767 г. и 3 писания святых отцов; 3) 14 книг духовного содержания; 4) периодические издания: журнал «Православный собеседник» за 12 лет (1863 —1899 гг.), Церковные ведомости за 1889 —1899 гг., Известия Казанской епархии за 1868 —1899 гг. и т.д. [21, л. 35 —37 об.]. Кроме того, в церкви находились метрические книги за 1782 —1899 гг., духовные росписи за 1828 —1899 гг., клировые ведомости за 1829 —1899 гг. и другие документы. Жаль, что из всех перечисленных культурных ценностей до нас почти ничего не дошло.

Через 194 года после сооружения первого храма, в 1906 г. на средства прихожан построили новую однопрестольную каменную церковь, что говорит о неплохом благосостоянии сельчан в начале XX в. Должность священника исполнял Гаврила Александрович Троицкий.

Следующие документы по церковной истории Старой Грязнухи относятся к 1930 г. В апреле властями было решено снять с Николаевского храма 5 колоколов общим весом 1710,5 кг [22, л. 123]. В это время в нём числилось два служителя. Вскоре по постановлению Старомайнского райисполкома от 15 мая, по причине неуплаты страхового сбора в размере 544 рублей 82 копеек его закрыли [23, л. 168]. Однако верующие жители села активно боролись с произволом властей. 22 июня 1931 г. члены президиума районного исполкома слушали ходатайство Старогрязнухин-ского церковного совета о разрешении открыть церковь. В итоге они постановили возвратить её сельскому обществу верующих, предложив сельскому совету сдать здание и культовое имущество согласно имеющейся описи в аренду [24, л. 168]. Когда окончательно закрыли храм, установить не удалось, но в 1935 г. в Старомайнском районе действовали только две церкви — Александро-Невская в Старой Майне и Знаменская в Волостниковке [25, л. 41].

Одно из последних упоминаний о Николаевском храме содержится в протоколе заседания Старомайн-ского исполкома за 11 февраля 1952 г., на котором обсуждался вопрос о передаче здания бывшей церкви в с. Старая Грязнуха районному пункту «Заготзерно»: «Кирпичное здание бывшей церкви в селе Старая Грязнуха попадает в затопляемую зону, в связи с. строи-

1 — Проект Николаевской церкви, 1887 г. НАРТ. Ф. 2. Оп. 14. Д. 320. Б/л; 2 — Печь в доме В.И. Маслова, сложенная из кирпичей Николаевской церкви. Март 2014 г. Фото Е. А. Бурдина; 3 — В. И. Маслов и З. А. Калачева — последние жители д. Новой Грязнухи и с. Старой Грязнухи, живущие в с. Волжское. Март 2014 г. Фото Е.А. Бурдина; 4 — Житель с. Старая Грязнуха А. А. Зубарев. Июнь 2014 г. Фото Е. А. Бурдина; 5 — Акватория Куйбышевского водохранилища. Местонахождение с. Старая Грязнуха. 21.03.2014 г. Фото Е. А. Бурдина.

тельством Куйбышевской ГЭС и подлежит сносу. Учитывая большую потребность в строительных материалах Старомайнского пункта Заготзерно, складские помещения которого переносятся из затопляемой зоны... на новую площадку, исполком районного Совета депутатов трудящихся решает:

-

1. Передать кирпичное здание бывшей церкви в селе Старая Грязнуха, подлежащее сносу... Старо-майнскому пункту Заготзерно для разборки и использования кирпича и щебня, как строительного материала, при переносе складских помещений из затопляемой зоны на новую площадку.

-

2. Просить исполком ульяновского областного Совета депутатов трудящихся утвердить настоящее решение» [26, л. 102].

Но позднее, в августе 1953 г. районные власти решили с целью обеспечения Старомайнского участка треста «Ульяновсксельстрой» кирпичом для переноса и нового строительства зданий школ, медицинских, культурно-просветительных и других учреждений передать ему бывшее церковное здание в с. Старая Грязнуха для разборки на кирпич [27, л. 72].

Построенному в 1906 г. Николаевскому храму было отмеряно всего лишь 49 лет, так как в 1955 г. его взорвали (по документу 1 августа), а в 1956 —1957 гг. бывшее село затопило Куйбышевское водохранилище.

Список литературы «Благовествую земле радость велию, хвалите небеса Божию славу» (Николаевский храм с. Старая грязнуха)

- Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении: монография. Саарбрюккен: Palmarium Academic Publishing, 2013. 412 с.

- Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). Ф. 4. Оп. 125. Д. 6.

- Насыров Р. Г. Сельское расселение Западного Закамья во второй половине XVI -начале XVIII вв. Дис____д-ра ист. наук. Казань, 2006. 248 c.

- Мордвинов Ю.Н. Взгляд в прошлое. Ульяновск: Издательский дом «Караван», 2007. 416 с.

- НАРТ. Ф. 2. Оп. 14. Д. 320.

- Мордвинов Ю. Н. Взгляд в прошлое. Ульяновск: Издательский дом «Караван», 2007. 416 с.

- Зубарев А. А. Воспоминания/записал Е. А. Бурдин 14.06.2014 г. в с. Волжское (Старомайнский район Ульяновской области). 1 с.

- Маслов В. И. Воспоминания/записал Е. А. Бурдин 21.03.2014 г. в с. Волжское (Старомайнский район Ульяновской области). 2 с.

- Калачева З. А. Воспоминания/записал Е. А. Бурдин 21.03.2014 г. в с. Волжское (Старомайнский район Ульяновской области). 1 с.

- НАРТ. Ф. 4. Оп. 125. Д. 6.

- НАРТ. Ф. 4. Оп. 49. Д. 9.

- НАРТ. Ф. 4. Оп. 141. Д. 25.

- НАРТ. Ф. 840. Оп. 1. Д. 1.

- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. Р-1050. Оп. 1. Д. 116

- ГАУО. Ф. Р-1133. О. 1. Д. 81

- ГАУО. Ф. Р-1469. Оп. 2. Д. 805.

- ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 2. Д. 655.