Ближайшие и отдаленные результаты эндоваскулярных вмешательств при поражениях артерий бедренно-подколенного сегмента

Автор: Магомедов Ш.Г., Джуракулов Ш.Р.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 2 (60), 2018 года.

Бесплатный доступ

По данным современных авторов, в настоящее время наблюдается ежегодное увеличение частоты заболеваний, связанных с окклю- зионно-стенотическим поражением артерий нижних конечностей. Данная патология в течение последних лет является одной из наиболее рас- пространенных в структуре заболеваемости. По данным современных литературных источников, около 3% населения во всем мире в возрасте от 40 до 60 лет имеют атеросклеротические поражения артерий нижних конечностей. Среди лиц старше 70 лет данный показатель возрастает до 20% [1, 2]. Постоянное возрастание распространенности поражений периферических артерий постоянно увеличивается, что связано с по- вышением частоты заболеваний сердечно-сосудистой системы, а ожирения и сахарного диабета. [3, 4]. Таким образом, решение проблемы разработки оптимальной тактики хирургического лечения пациентов с поражением артерий нижних конечностей является одной из наиболее приоритетных для современной сосудистой хирургии.

Эндоваскулярные вмешательства, баллонная ангиопластика, стентирование, стенозириующий атеросклероз, критическая ишемия конечностей, диабетическая ангиопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/142215967

IDR: 142215967 | УДК: 616.13-004.6-089 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2018.2.65-69

Текст научной статьи Ближайшие и отдаленные результаты эндоваскулярных вмешательств при поражениях артерий бедренно-подколенного сегмента

Развитие сосудистой хирургии в течение последних десятилетий непосредственно связано с широким распространением рентгеноэндоваскулярных методик в структуре оперативных вмешательств по поводу атеросклеротических поражений артерий нижних конечностей, связанных с их ишемией [6, 7, 8].

В данной статье представлены результаты нашего исследования, направленного на изучение ближайших и отдаленных результатов эндоваскулярных вмешательств при поражениях артерий бедренно-подколенного сегмента.

Материалы и методы исследования

В исследование включены 195 случаев эндоваскулярных вмешательств, проведенных пациентам с поражениями артерий бедренно-подколенного сегмента, проходивших лечение в отделение РХМДЛК и сосудистой хирургии ГКБ №57 г. Москвы (клиническая база кафедры факультетской хирургии ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет Росздрава) в период с января 1990 г. по январь 2013 г. с диагнозами «перемежающаяся хромота» и «критическая ишемия нижней конечности».

При проведении обследования, включающего сбор анамнестических данных, выполнение мероприятий лабораторной и инструментальной диагностики, установлено, что все случаи артериального поражения носили атеросклеротический характер.

В составе эндоваскулярных вмешательств выполняли стентирование или баллонную ангиопластику.

При проведении эндоваскулярных вмешательств применяли следующие виды пункционных доступов:

-

- ретроградный бедренный;

-

- контралатеральный бедренный;

-

- трансаксилярный;

-

- трансрадиальный.

При планировании операции решение о выборе оптимального эндоваскулярного доступа принимали, исходя из конкретной клинической ситуации.

При проведении исследования изучали ангиографические, а также отдаленные клинические результаты в течение пятилетнего периода послеоперационного наблюдения. При этом использовали следующие критерии клинического успеха оперативного вмешательства:

-

- появление пульсации артерии дистальнее реканализи-рованного участка;

-

- потепление, определяемое при пальпации конечности;

-

- гиперемия кожного покрова пораженной конечности;

-

- купирование или снижение интенсивности болевого синдрома в покое и при физической нагрузке;

-

- постепенное регрессирование трофических изменений кожного покрова.

Статистическую обработку данных выполняли с помощью методов описательной статистики. Характер распределения данных оценивали графическим методом и с использованием критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Для обработки данных с нормальным распределением применяли параметрические методы: для сравнения двух независимых групп – t-критерий Стъюдента, для сравнения результатов первоначального и повторного обследования – парный t-тест. При распределении данных, отличном от нормального, использовали непараметрические методы: критерий Манна–Уитни, критерий Уилкоксона. Различия между показателями считали значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

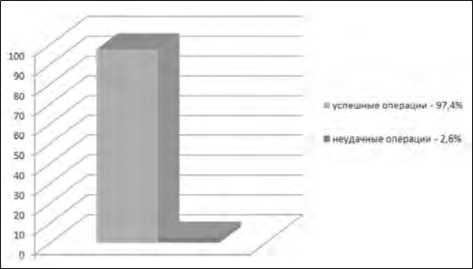

При проведении анализа результатов эндоваскулярных вмешательств у больных с поражением артерий бедренноподколенного сегмента было установлено, что клинический успех по данным ангиографического исследования, выполненного непосредственно после операции, был достигнут в 190 случаях из 195 операций, что составило 97,4% (рис. 1).

Результаты пятилетнего послеоперационного наблюдения за пациентами, перенесшими эндоваскулярное вмешательство по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента представлены в таблице 1.

Рис. 1. Соотношение частоты успешных и неудачных эндоваскулярных вмешательств у больных с поражением артерий бедренно-подколенного сегмента

Таблица 1

Анализ отдаленного клинического результата эндоваскулярных вмешательств при поражении бедренно-подколенного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Выбывшие из исследования, n |

Частота клинического успеха, % |

|

6 |

155 |

8 |

95,41 |

|

12 |

145 |

10 |

91,38 |

|

24 |

126 |

19 |

88,20 |

|

36 |

109 |

17 |

86,74 |

|

48 |

94 |

15 |

83,63 |

|

60 |

83 |

11 |

80,15 |

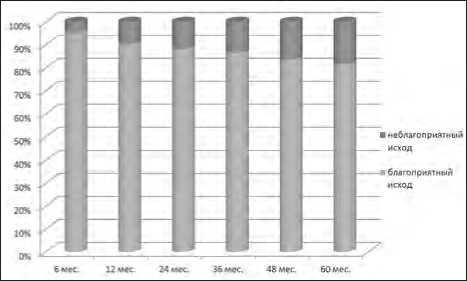

Согласно данным, представленным в таблице 1, частота клинического успеха эндоваскулярных вмешательств, выполненных по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента через 5 лет после операции составила 80,15%. На рисунке 2 отображено соотношение благоприятных и неблагоприятных клинических исходов в зависимости от временного периода послеоперационного наблюдения.

Рис. 2. Соотношение частоты благоприятных и неблагоприятных клинических исходов у больных с поражением артерий бедренно-подколенного сегмента в зависимости от временного периода наблюдения

Результаты анализа первичной проходимости артерий в течение пятилетнего периода наблюдения после операции у пациентов с поражением артерий бедренно-подколенного сегмента приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты анализа первичной проходимости в течение 5 лет после эндоваскулярных вмешательств при поражении бедренно-подколенного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Число рестенозов |

Первичная проходимость, % |

|

6 |

155 |

6 |

96,38 |

|

12 |

145 |

8 |

91,27 |

|

24 |

126 |

7 |

87,56 |

|

36 |

109 |

4 |

83,92 |

|

48 |

94 |

2 |

80,68 |

|

60 |

83 |

1 |

78,76 |

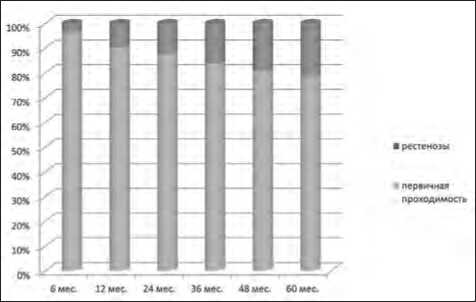

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в течение пятилетнего периода наблюдения после эндоваскулярных вмешательств уровень первичной проходимости артерий бедренно-подколенного сегмента снижается с 96,38% (через 6 мес.) до 78,76% (через 5 лет после операции).

Динамика частоты рестенозов и первичной проходимости в зависимости от сроков после проведения эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика частоты рестенозов в разные сроки после проведения эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента

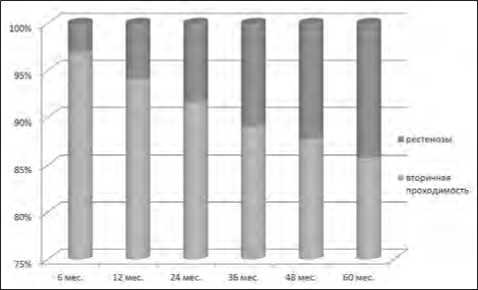

При проведении анализа вторичной проходимости после эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента установлено, что данный показатель составлял: через 6 месяцев - 96,9%; через 1 год – 94,1%, через 2 года – 91,7%, через 3 года – 89,1%, через 4 года – 87,7%, через 5 лет – 85,8%.

На рисунке 4 представлена динамика частоты рестенозов и вторичной проходимости в течение пятилетнего периода послеоперационного наблюдения.

Рис. 4. Динамика частоты рестенозов и вторичной проходимости после эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента

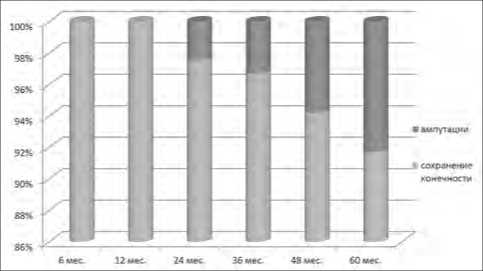

Результаты анализа частоты сохранения конечности и случаев ампутации в течение пятилетнего периода наблюдения после эндоваскулярных вмешательств при поражении бедренно-подколенного сегмента представлены в таблице 3.

Таблица 3

Анализ частоты сохранения конечности в течение 5 лет после эндоваскулярных вмешательств при поражении бедренно-подколенного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Случаи ампутации конечности |

Частота сохранения конечности, % |

|

6 |

155 |

0 |

100 |

|

12 |

145 |

0 |

100 |

|

24 |

126 |

2 |

98,52 |

|

36 |

109 |

3 |

96,71 |

|

48 |

94 |

2 |

94,20 |

|

60 |

83 |

1 |

91,71 |

Рис. 5. Динамика частоты ампутаций и сохранения конечности в течение 5 лет после выполнения эндоваскулярного вмешательства по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента

Таким образом, в течение двух лет после выполнения эндоваскулярного вмешательства по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента случаев необходимой ампутации конечности выявлено не было. В течение 5 лет после операции ампутации были выполнены 8 пациентам, а частота сохранения конечности составила 91,71%.

На рисунке 5 отображена динамика частоты ампутаций и сохранения конечности в течение пятилетнего периода послеоперационного наблюдения.

Для оценки послеоперационной выживаемости мы провели анализ данного показателя в течении 5 лет после выполнения эндоваскулярного вмешательства у пациентов с поражением артерий бедренно-подколенного сегмента (табл. 4).

Таблица 4

Анализ выживаемости в течение 5 лет после эндоваскулярных вмешательств при поражении бедренно-подколенного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Число летальных исходов |

Уровень выживаемости, % |

|

6 |

155 |

0 |

100 |

|

12 |

145 |

0 |

100 |

|

24 |

126 |

1 |

99,21 |

|

36 |

109 |

2 |

97,25 |

|

48 |

94 |

1 |

95,75 |

|

60 |

83 |

1 |

92,77 |

Таким образом, в результате анализа выживаемости установлено, что в течение 1 года после эндоваскулярного вмешательства у больных с поражением артерий бедренно-подколенного сегмента не отмечены случаи летальных исходов. При этом показатель выживаемости в течение пятилетнего периода послеоперационного наблюдения составил 92,77%.

Таблица 5

Отдаленные клинические исходы в течение 5 лет после баллонной ангиопластики при поражении бедренно-подколенного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Выбывшие из исследования, n |

Частота клинического успеха, % |

|

6 |

30 |

2 |

89,03 |

|

12 |

27 |

3 |

73,11 |

|

24 |

25 |

2 |

64,51 |

|

36 |

24 |

1 |

56,17 |

|

48 |

22 |

2 |

52,93 |

|

60 |

19 |

3 |

43,25 |

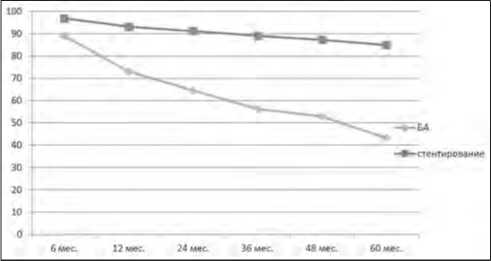

Для сопоставления эффективности применения различных методов эндоваскулярных вмешательств с целью коррекции поражений артерий бедренно-подколенного сегмента мы выполнили дифференциальный анализ отдаленных клинических результатов баллонной ангиопластики и стентирования.

Результаты исследования клинических исходов в течение 5 лет после проведения баллонной ангиопластики у больных с поражением артерий бедренно-подколенного сегмента приведены в таблице 5.

Таким образом, в период с 6 месяцев до 5 лет после проведения баллонной ангиопластики по поводу поражений артерий бедренно-подколенного сегмента частота благоприятного исхода снизилась на 45,78%.

В таблице 6 представлены отдаленные клинические исходы после проведения стентирования для коррекции поражения артерий бедренно-подколенного сегмента.

Таблица 6

Отдаленные клинические исходы в течение 5 лет после стентирования при поражении бедренно-подколенного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Выбывшие из исследования, n |

Частота клинического успеха, n (%) |

|

6 |

124 |

7 |

96,82 |

|

12 |

115 |

9 |

93,12 |

|

24 |

99 |

16 |

91,20 |

|

36 |

84 |

15 |

89,13 |

|

48 |

71 |

13 |

87,25 |

|

60 |

64 |

7 |

84,94 |

Согласно данным, представленным в таблице 6, частота клинического успеха через 6 месяцев после стентирования составляла 96,82%, через 5 лет послеоперационного наблюдения данный показатель снизился на 11,88%.

Динамика частоты клинического успеха в зависимости от методики эндоваскулярной операции представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Динамика частоты клинического успеха разных методов эндоваскулярного вмешательства

Таким образом, при сопоставлении частоты клинического успеха применения баллонной ангиопластики и стентирования для лечения больных с поражениями артерий бедренно-подколенного сегмента выявлено, что уже через 6 месяцев после проведения операции данный показатель при выполнении стентирования был на 7,83% выше (p<0,05), чем при баллонной ангиопластике. В течение 5 лет после выполнения вмешательства данная разница постоянно увеличивалась, достигнув к концу пятилетнего периода послеоперационного наблюдения 41,69%.

Заключение

Подводя итоги проведенного клинического исследования, необходимо отметить, что эндоваскулярные вмешательства являются достаточно эффективным и безопасным методом хирургического лечения атеросклеротических поражений артерий бедренно-подколенного сегмента.

Ангиографический успех эндоваскулярных вмешательств у данной категории больных составляет 99,3%. Высокая клиническая эффективность эндоваскулярных вмешательств подтверждается исходами пятилетнего периода послеоперационного наблюдения. Так, частота клинического успеха в течение указанного периода составила 80,15%, первичная проходимость – 78,76%, вторичная проходимость – 85,8%, сохранение конечности – 91,71%. Отмечен достаточно высокий уровень пятилетней выживаемости – 92,77%. В результате проведенного исследования установлено, что наиболее эффективным эндоваскулярным методом лечения, позволяющим добиться наилучших клинических результатов у больных с поражением артерий бедренно-подколенного сегмента является стентирование, отдаленный клинический успех после проведения которого является значимо более существенным, чем после баллонной ангиопластики.

Список литературы Ближайшие и отдаленные результаты эндоваскулярных вмешательств при поражениях артерий бедренно-подколенного сегмента

- Diehm C., Shuster A., Allenberg J.A. et al. High prevalence in peripheral arterial desease and co-morbility in 6800 primary care patients: a cross-sectional study. Atherosclerosis. 2004. Vol. 172. P. 195-205.

- Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., Анри М.М. Рентгеноваскуляр-ная хирургия заболеваний магистральных сосудов. М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2008. С. 291-310.

- Bradbury A.W., Adam D.J.,Bell J. et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg (BASIL) trial: An intention-to-treat analisys of amputation-free and overall survival in patients randomized to a bypass surgery-first or a ballon angioplasty-first revascularization strategy. J. Vasc. Surg. 2010. Vol. 51. P. 5-17.

- Сумин А.Н. Распространенность мультифокального атеросклероза в различных возрастных группах/А.Н. Сумин, Р.А. Гайфу-лин, А.В. Безденежных, М.Г. Моськин, Е.В. Корок, А.В. Карпович, С.В. Иванов, О.Л. Барбараш, Л.С. Барбараш.//Кардиология. 2010. Т. 52. № 6. С. 28-34.

- Кохан Е.П. Ближайшие и отдаленные результаты реконструктивных операций при окклюзионно-стенотических поражениях бедренно-подколенно-берцового артериального сегмента/Е.П. Кохан, О.В. Пинчук, А.В. Образцов, Т.Л. Карданов, А.В. Рязанин//Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2013. № 2. С. 37-39.

- Cambou J.P., Aboyans V. Characteristics and outcome of patients hospitalized for lower extremity peripheral artery desease in France: the COPART registry Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2010. Vol. 39. № 5. P. 77-85.

- Burke C.R., Henke P.K., Hernandez R. et al. A contemporary comparison of aortofemoral bypass and aortoiliac stenting in the treatment of aortoiliac occlusive disease. ann vase surg. 2010. Vol. 24(1). Р. 4-13.

- Коков Л.С., Калашников C.B., Ситников A.B. Ренгенэндова-скулярные вмешательства на артериях/Клиническая ангиология под ред. Покровского A.B. М.: Медицина. 2004. Т. 1. С. 473-496.